HISTOIRE DE L'OPÉRA DE PARIS

Jacques Rouché, directeur et mécène de l'Opéra de Paris

=> les Treize salles de l'Opéra par Albert de Lasalle, 1875

=> les Quinze salles de l'Opéra par André Lejeune et Stéphane Wolff, 1955

=> l'Opéra de 1874 à 1925, par Louis Laloy

=> l'Opéra de la rue Le Peletier

=> l'Opéra par Louis Gallet (la Nouvelle Revue, 01 janvier 1880)

=> Histoire de l'Opéra de 1669 à 1960 (les Théâtres de France, 1960)

LES DIRECTEURS

| Académie d'opéra (28 juin 1669) |

1669-1672 |

Pierre PERRIN [1620 – 25 avril 1675], directeur (28 juin 1669 – 16 mars 1672) |

Salle d'Issy (Issy-les-Moulineaux) (1659) Salle du Jeu de paume de la Bouteille (rue Mazarine) (03 mars 1671 - 30 mars 1672) |

|

Académie royale de musique (13 mars 1672) |

1672-1687 |

Jean-Baptiste LULLY, directeur (29 mars 1672 – 22 mars 1687) |

Salle du Jeu de paume de Bel-Air (rue de Vaugirard) (15 novembre 1672 - 1673) |

|

Première Salle du Palais-Royal (Palais-Royal) (15 juin 1673 - incendie, 06 avril 1763) |

|||

|

1687 |

Jean-Louis de LULLY, directeur |

||

|

1687-1698 |

Jean-Nicolas FRANCINI dit de FRANCINE [1662 – 06 mars 1735], directeur (27 juin 1687 – 1698) |

||

|

1698-1704 |

Jean-Nicolas de FRANCINE et Hyacinthe DUMONT DE GAURÉAULT [1647 – 19 mars 1726], directeurs (30 décembre 1698 – 05 octobre 1704) |

||

|

1704-1712 |

Pierre GUYENET [– 21 août 1712], directeur (05 octobre 1704 – 21 août 1712) |

||

|

1712 |

Jean-Nicolas de FRANCINE et Hyacinthe GAURÉAUD DE DUMONT, directeurs |

||

|

1713-1723 |

Les créanciers de Pierre Guyenet ; Jean-Nicolas de FRANCINE, régie ; André-Cardinal DESTOUCHES, inspecteur |

||

|

1723-1728 |

Jean-Nicolas de FRANCINE et Hyacinthe GAURÉAUD DE DUMONT, directeurs (1723 – 08 février 1728) |

||

|

1728-1730 |

André-Cardinal DESTOUCHES [avril 1672 – 07 février 1749], directeur (08 février 1728 – 01 juin 1730) |

||

|

1730-1731 |

Maximilien-Claude GRUËR, concessionnaire ; André-Cardinal DESTOUCHES, directeur |

||

|

1731-1733 |

Claude LECOMTE, directeur |

||

|

1733-1744 |

Louis Armand Eugène de THURET [– 1762], directeur (01 avril 1733 – 18 mars 1744) |

||

|

1744-1747 |

Jean-François BERGER [– 09 novembre 1747], directeur (18 mars 1744 – 09 novembre 1747) |

||

|

1748-1749 |

Joseph GUÉNOT DE TRÉFONTAINE, administrateur (1748 – 26 août 1749) |

||

|

1749-1753 |

Régie de la Ville de Paris : Marquis d'ARGENSON, administrateur ; François REBEL et François FRANCŒUR, directeurs |

||

|

1753-1755 |

Régie de la Ville de Paris : Marquis d'ARGENSON, administrateur ; Joseph Nicolas Pancrace ROYER et THURET, directeurs |

||

|

1755-1757 |

Régie de la Ville de Paris : Marquis d'ARGENSON, administrateur ; BONTEMPS et LEVASSEUR, directeurs |

||

|

1757-1767 |

François REBEL [19 juin 1701 – 07 novembre 1775] et François FRANCŒUR [21 septembre 1698 – 05 août 1787], directeurs (01 avril 1757 – 01 avril 1767) |

||

|

Salle des Machines (Palais des Tuileries) (28 avril 1763 - 1769) |

|||

|

1767-1769 |

Pierre Montan BERTON et Jean-Claude TRIAL [13 décembre 1732 – 23 juin 1771], directeurs (03 février 1767 – 1769) |

||

|

1769-1776 |

Régie de la Ville de Paris : Pierre Montan BERTON, Jean-Claude TRIAL [† 23 juin 1771], Antoine DAUVERGNE [04 octobre 1713 – 12 février 1797] et Nicolas-René JOLIVEAU [– 14 août 1790], directeurs (1769 – avril 1776) |

||

|

Deuxième Salle du Palais-Royal (Palais-Royal) (02 janvier 1770 - incendie, 08 juin 1781) |

|||

|

1776-1777 |

Denis Pierre PAPILLON DE LA FERTÉ [17 février 1727 – 07 juillet 1794], commissaire royal ; Pierre Montan BERTON, directeur |

||

|

1777-1780 |

Régie de la Ville de Paris : Anne-Pierre-Jacques DEVISMES DU VALGAY [1745 – 03 mai 1819], directeur (1777 – 1779) puis régisseur |

||

|

1780 |

Denis Pierre PAPILLON DE LA FERTÉ, commissaire royal ; Pierre Montan BERTON, directeur |

||

|

1780-1782 |

Denis Pierre PAPILLON DE LA FERTÉ, commissaire royal ; Antoine DAUVERGNE et François-Joseph GOSSEC, directeurs |

Salle des Tuileries (19 juin 1781 - 13 août 1781)

Salle des Menus-Plaisirs (rue Bergère) (14 août 1781 - 26 octobre 1781) |

|

|

1782-1784 |

Denis Pierre PAPILLON DE LA FERTÉ, commissaire royal ; François-Joseph GOSSEC, directeur |

Salle de la Porte-Saint-Martin (16 boulevard Saint-Martin) (27 octobre 1781 - 15 avril 1794) |

|

|

1785-1790 |

Denis Pierre PAPILLON DE LA FERTÉ, commissaire royal ; Antoine DAUVERGNE, directeur |

||

|

1790-1791 |

Régie de la Commune de Paris : DE LA SUZE, président |

||

|

Opéra (24 juin 1791) Académie de musique (29 juin 1791) Académie royale de musique (17 septembre 1791) Académie de musique (15 août 1792) |

1791-1792 |

Régie de la Commune de Paris : Louis-Joseph FRANCŒUR [08 octobre 1738 – 10 mars 1804], directeur |

|

|

1792-1793 |

Régie de la Commune de Paris : Louis-Joseph FRANCŒUR et Jacques CELLERIER, directeurs (1792 – 16 septembre 1793) |

||

|

Opéra (12 août 1793) Opéra national (18 octobre 1793) Théâtre des Arts (07 août 1794) |

1793-1794 |

||

|

Régie de la Commune de Paris : Comité d'Artistes ; BRALLE, inspecteur général |

|||

|

1794-1798 |

Comité d'Artistes |

Théâtre National [Salle Montansier] (rue de Richelieu) (16 avril 1794 - 13 février 1820) |

|

| Théâtre de la République et des Arts (02 février 1797) |

1798-1799 |

Comité d'Artistes ; Louis-Joseph FRANCŒUR, DENESLE et BACO, administrateurs provisoires |

|

|

1799-1800 |

Anne-Pierre-Jacques DEVISMES DU VALGAY, directeur ; Joseph Balthazar BONET DE TREICHES, commissaire du gouvernement |

||

|

1800-1801 |

Joseph Balthazar BONET DE TREICHES, commissaire du gouvernement et directeur |

||

|

1801-1802 |

Jacques CELLERIER, directeur |

||

| Théâtre de l'Opéra (24 août 1802) |

1802-1803 |

Tutelle de la Maison du Premier Consul : Etienne MOREL DE CHÉDEVILLE, directeur |

|

|

1803-1807

|

Tutelle de la Maison du Premier Consul : Joseph Balthazar BONET DE TREICHES, directeur (1803 – 1807) |

||

|

Académie impériale de musique (29 juin 1804) |

|||

|

1807-1814

|

Tutelle du Premier Chambellan de l'Empereur : Louis-Benoît PICARD [Paris, 19 juillet 1869 – 31 décembre 1828], directeur (01 novembre 1807 – 1814) |

||

|

Académie de musique (03 avril 1814)

Académie royale de musique (05 avril 1814) |

|||

|

Tutelle du Ministre de la Maison du Roi : comte de PRADEL, surintendant ; Louis-Benoît PICARD, directeur |

|||

|

Académie impériale de musique (21 mars 1815) |

1814-1815 |

||

|

Académie royale de musique (09 juillet 1815) |

1816-1817 |

Tutelle du Ministre de la Maison du Roi : Louis PAPILLON DE LA FERTÉ fils, intendant général ; Alexandre-Etienne CHORON, directeur |

|

|

1817-1819 |

Tutelle du Ministre de la Maison du Roi : Louis PAPILLON DE LA FERTÉ fils, intendant général ; Louis-Luc LOISEAU DE PERSUIS, directeur (03 septembre 1817 – 13 novembre 1819) |

||

|

1819-1821 |

Tutelle du Ministre de la Maison du Roi : Giovanni Battista VIOTTI, directeur |

||

|

Théâtre Louvois (6 rue de Louvois) (27 mars 1820 - 18 avril 1820)

1re Salle Favart (place Boieldieu) (19 avril 1820 - 14 mai 1821)

Théâtre Louvois (6 rue de Louvois) (15 mai 1821 - 15 juin 1821) |

|||

|

1821-1824 |

Tutelle du Ministre de la Maison du Roi : François HABENECK [Mézières [auj. Charleville-Mézières], Ardennes, 22 janvier 1781 - Paris, 08 février 1849], directeur (01 janvier 1821 – 1824) |

Salle Le Peletier (12 rue Le Peletier) (16 août 1821 - incendie, 28 octobre 1873) |

|

|

1824-1827 |

Tutelle du Ministre de la Maison du Roi : Raphaël de FRÉDOT DUPLANTYS, directeur |

||

|

1827-1830 |

Tutelle du Ministre de la Maison du Roi : Emile-Thimothée LUBBERT [ – 1859], directeur |

||

|

Théâtre de l'Opéra (04 août 1830) Académie royale de musique (10 août 1830) |

1831-1835 |

Louis-Désiré VÉRON [Paris, 05 avril 1798 - Paris, 27 septembre 1867], directeur-entrepreneur (01 mars 1831 – 01 septembre 1835) |

|

|

1836-1840 |

Edmond DUPONCHEL, directeur |

||

|

1840-1841 |

Léon PILLET et Edmond DUPONCHEL, directeurs |

||

|

1841-1847 |

Léon PILLET [1803 – 1867], directeur |

||

|

1847 |

Léon PILLET, Edmond DUPONCHEL et Nestor ROQUEPLAN, directeurs |

||

|

Edmond DUPONCHEL et Nestor ROQUEPLAN, directeurs (mai 1847 – octobre 1849) |

|||

|

Théâtre de la Nation (26 février 1848) |

1848-1849 |

||

|

Opéra-Théâtre de la Nation (29 mars 1848) |

1849-1854

|

Nestor ROQUEPLAN (Nestor ROCOPLAN dit) [13.Mallemort, 1804 – 1870], directeur (octobre 1849 – 06 novembre 1854) |

|

|

Académie nationale de musique (02 septembre 1850) |

|||

|

Académie impériale de musique (02 décembre 1852) |

|||

|

Théâtre Impérial de l'Opéra (01 juillet 1854 - fermé le 02 septembre 1870) |

1854-1856 |

Liste Civile, Ministère d'Etat : François-Louis CROSNIER*, directeur |

|

|

1856-1862 |

Alphonse ROYER, directeur (01 juillet 1856 – décembre 1862) |

||

|

1862-1866 |

Liste Civile, Ministère d'Etat : Emile PERRIN [Rouen, 19 janvier 1814 - Paris, 08 octobre 1885, enterré au cimeière de Montmartre (27e division)], directeur |

||

|

1866-1870 |

Emile PERRIN, directeur-entrepreneur |

||

|

1870-1871 |

Les Artistes en Société : Emile PERRIN, directeur |

||

|

Théâtre National de l'Opéra (12 juillet 1871-) |

1871 |

La Commune de Paris ; Les Artistes en Société : Eugène Joseph GARNIER [† avril 1893], directeur |

|

|

Les Artistes en Société : Hyacinthe-Olivier-Henri HALANZIER-DUFRESNOY [Paris, 11 décembre 1819 – Paris, 28 décembre 1896], directeur provisoire (09 juillet 1871 – 31 octobre 1871) |

|||

| 1871-1879 |

Olivier HALANZIER-DUFRESNOY, directeur entrepreneur (01 novembre 1871 – 15 juillet 1879) |

||

|

Salle Ventadour (rue Méhul) (19 janvier 1874 - 30 décembre 1874) |

|||

|

1879-1884 |

Emmanuel-Auguste VEAUCORBEILLE dit FERVILLE puis VAUCORBEIL [Rouen, Seine-Inférieure [auj. Seine-Maritime], 15 décembre 1821 - Paris, 02 novembre 1884, enterré au cimetière de Montmartre (25e division)], directeur (16 juillet 1879 – 02 novembre 1884) |

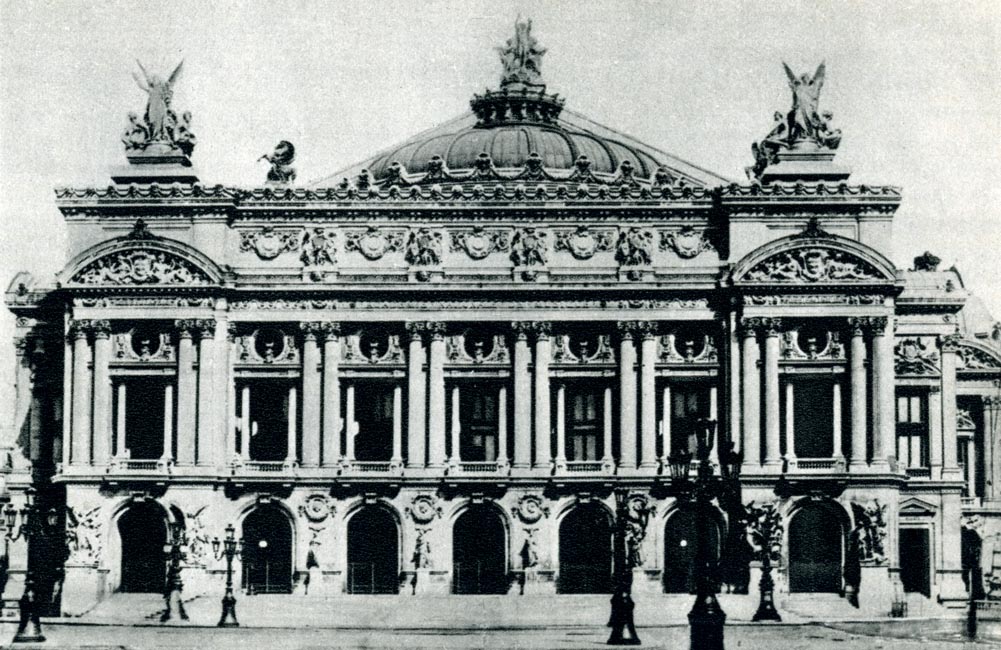

Palais Garnier (place de l'Opéra) (05 janvier 1875-) |

|

|

1884 |

Direction des Beaux-Arts : DES CHAPELLES, directeur intérimaire (02 novembre 1884 – 30 novembre 1884) |

||

| 1884-1891 |

Eugène RITT, directeur-entrepreneur (01 décembre 1884 - 31 décembre 1891) |

||

|

1892-1893 |

Eugène BERTRAND, directeur (01 janvier 1892 – 1893) |

||

|

1893-1899 |

Eugène BERTRAND et Pedro GAILHARD, directeurs (1893 – 31 décembre 1899) |

||

|

1900-1907 |

Pedro GAILHARD, directeur (01 janvier 1900 – 1907) |

||

|

1908-1914 |

André MESSAGER et Leimistin BROUSSAN **, directeurs (01 janvier 1908 – 31 août 1914) |

||

|

1914-1939

|

Jacques Louis Eugène ROUCHÉ [Lunel, Hérault, 16 novembre 1862 - Paris 17e, 07 novembre 1957], directeur intérimaire (01 septembre 1914 – 16 janvier 1919) ; directeur (17 janvier 1919 – 13 janvier 1939) Création de la Réunion des théâtres lyriques nationaux (14 janvier 1939) |

||

|

1939-1941 |

Philippe GAUBERT, directeur (1939 – 08 juillet 1941) |

||

|

1941-1944 |

Marcel SAMUEL-ROUSSEAU, directeur (29 octobre 1941 – 1944) |

||

|

1945-1946 |

Reynaldo HAHN, directeur (23 juin 1945 – 1946) |

||

|

1946-1951 |

Henri BÜSSER, directeur [devient conseiller technique de la RTLN au 01 janvier 1952] |

||

|

1952-1959 |

Emmanuel BONDEVILLE, directeur (01 janvier 1952 – 1959) |

||

|

1959 |

Le poste de Directeur est supprimé |

* François-Louis CROISNU dit CROSNIER (Paris, 12 mai 1792 - septembre 1867) fut député au Corps législatif.

"Il a été successivement, et d'abord sous le pseudonyme d'Edmond, maître de table d'hôte, auteur dramatique, puis directeur des théâtres de la Porte-Saint-Martin, de l'Opéra-Comique et de l'Opéra, et encore chef de bataillon de la garde nationale à Pantin, et enfin, pendant plus de dix ans, député et conseiller général du Cher. Il est mort commandeur de la Légion d'honneur. Sa mère, qu'on n'appelait que la mère Crosnier, a été longtemps concierge de l'Opéra. Les grandeurs de son fils l'avaient si peu changée qu'elle avait quand même gardé sa loge ; elle ne consentit à l'abandonner que longtemps après l'avènement de son fils à la direction du théâtre." (Georges d'Heylli, Dictionnaire des pseudonymes, 1887)

** Jean Leimistin BROUSSAN (décédé à 101 ans à Paris le 01 octobre 1959) a épousé Madeleine Lagarde, fille de Paul Lagarde et de l'actrice Jeanne Samary.

Leimistin Broussan, codirecteur de 1908 à 1914

LES ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX DE LA RTLN

La Réunion des théâtres lyriques nationaux (R.T.L.N.) est un établissement public créé par la loi du 14 janvier 1939 pour englober les théâtres de l’Opéra et de l’Opéra-Comique et les réunir sous la direction d’un administrateur commun. Seul fonctionnaire de l’établissement, l’administrateur engage un directeur pour chacun des deux théâtres, et l’ensemble du personnel artistique et technique, tous étant soumis au régime juridique de droit commun. Dotée de l’autonomie financière et de la personnalité civile, la Réunion a un budget propre, principalement alimenté par une subvention de l’Etat. Son objet est de représenter dans les deux salles les ouvrages lyriques du répertoire, accomplissant ainsi une tâche inaccessible aux théâtres privés. Elle sera dissoute le 07 février 1978.

|

1939 |

1945 |

Jacques ROUCHÉ (14 janvier 1939 – 21 février 1945) |

|

1945 |

1945 |

André GADAVE (administrateur provisoire, 21 février – 22 juin 1945) |

|

1945 |

1946 |

Maurice LEHMANN (23 juin 1945 – 1946) |

|

1947 |

1951 |

Georges HIRSCH [Paris 19e, 22 février 1895 - Paris 16e, 12 mai 1979] [épouse à Paris 9e le 18 septembre 1925 Madeleine MATHIEU, cantatrice] (1947 – 28 septembre 1951) |

|

1951 |

1951 |

André GADAVE (administrateur par intérim, 28 septembre – 17 novembre 1951) |

|

1951 |

1955 |

Maurice LEHMANN (17 novembre 1951 – 1955) |

|

1955 |

1956 |

Jacques IBERT (01 octobre 1955 – démissionne, avril 1956) |

|

1956 |

1959 |

Georges HIRSCH (13 avril 1956 – 1959) |

|

1959 |

1962 |

Aman-Maistre JULIEN (12 avril 1959 – 12 avril 1962) |

|

1962 |

1968 |

Georges AURIC (19 avril 1962 – 1968) |

|

1968 |

1969 |

André CHABAUD [Champs-sur-Tarantaine, Cantal, 26 août 1921 - Mauriac, Cantal, 10 août 2019] (administrateur par intérim, 13 septembre 1968 – 30 septembre 1969) |

|

1969 |

1971 |

René Eugène Joseph NICOLY [Avon, Seine-et-Marne, 22 septembre 1907 - Paris 9e, 22 mai 1971] (01 octobre 1969 – 22 mai 1971) |

|

1971 |

1972 |

Daniel-Jean-Yves LESUR dit DANIEL-LESUR [Paris, 19 novembre 1908 - Paris, 02 juillet 2002] (administrateur intérimaire, 02 juin 1971 – 31 décembre 1972) |

Maurice Lehmann, administrateur des Théâtres Lyriques nationaux, avec Emmanuel Bondeville, directeur de l'Opéra, Louis Beydts, directeur de l'Opéra-Comique, et son état-major, lors de la réunion hebdomadaire dite de l'affiche, en 1952.

de g. à dr. : MM. Favre Le Bret, Gadave (assis), Maurice Decerf, Serge Lifar (penché), Emmanuel Bondeville, Maurice Lehmann, Louis Beydts, X (en arrière-plan), Pierre Jamin, Baldy, Mercier, Albert Aveline.

René Nicoly en 1969, président des Jeunesses Musicales de France et administrateur général de la RTLN, mort en 1971 d'un infarctus dans son bureau du Palais Garnier.

LES DIRECTEURS DE LA MUSIQUE

| 1779 | 1781 | Louis-Joseph FRANCŒUR |

| 1781 | 1810 | Jean-Baptiste REY |

| 1810 | 1815 | Louis-Luc LOISEAU DE PERSUIS |

| 1815 | 1824 | Rodolphe KREUTZER |

| 1824 | 1830 | François-Antoine HABENECK et Henri VALENTINO |

| 1831 | 1846 | François-Antoine HABENECK |

| 1847 | 1859 | Narcisse GIRARD |

| 1860 | 1862 | Pierre-Louis DIETSCH |

| 1863 | 1866 | Georges HAINL |

| 1867 | 1871 | François-Auguste GEVAERT |

| 1872 | 1873 | Georges HAINL |

| 1873 | 1876 | Ernest DELDEVEZ |

| 1877 | 1878 | Charles LAMOUREUX |

| 1879 | 1887 | Ernest ALTÈS |

| 1887 | 1891 | Auguste VIANESI |

| 1891 | 1892 | Charles LAMOUREUX |

| 1892 | 1893 | Edouard COLONNE |

| 1894 | 1905 | Paul TAFFANEL |

| 1906 | 1914 | Paul VIDAL |

| 1915 | 1923 | Camille CHEVILLARD |

| 1924 | 1939 | Philippe GAUBERT |

| 1940 | 1946 | François RÜHLMANN |

| 1947 | 1951 | Henri BÜSSER |

| 1952 | 1959 | poste inoccupé |

| 1959 | 1966 | Emmanuel BONDEVILLE |

| 1970 | 1971 | Georges PRÊTRE |

LES DIRECTEURS DE LA SCÈNE

| DUBOIS (en poste en 1826) | |

| 1850 | Hippolyte LEROY |

| 1856 | Gustave VAEZ |

| 1859 | Eugène CORMON |

| 1871 | |

| 1874 | Léon CARVALHO |

| 1877 | Adolphe MAYER (épouse Sophie BOULART, cantatrice de l'Opéra-Comique) |

| 1880 | François Joseph Philoclès REGNIER DE LA BRIÈRE |

| 1884 | Pedro GAILHARD |

| 1892 | CAMPOCASSO (Auguste DELOCHE dit) (Albert, Somme, 30 septembre 1833 - Paris 10e, 25 août 1908) [épouse à Paris 9e le 26 juin 1873 Marie LOVATO, choriste à l'Opéra] |

| 1894 | Alexandre LAPISSIDA |

| 1901 | Victor CAPOUL |

| 1907 | Pierre-Barthélemy GHEUSI |

| 1908 | Pierre LAGARDE |

| 1910 | Paul STUART († février 1914) |

| 1915 | Octave LABIS |

| 1919 | Emile MERLE-FOREST |

| 1920 | Léo DEVAUX (Léon-Charles-J. dit) (Namur, Belgique, 21 janvier 1872 - 1951) |

| 1921 | Emile MERLE-FOREST |

| 1922 | Pierre CHEREAU |

| 1949 | Max de RIEUX (Max Ernest GAUTIER dit) (Paris 5e, 05 mars 1901 – Fréjus, Var, 10 mars 1963) |

| 1950 | Jean MERCIER |

| 1952 | André LEJEUNE |

| 1956 | José BECKMANS |

| 1960 | poste supprimé |

| 1964 | Robert GILLES |

| 1967 | Gabriel COURET |

Pierre Lagarde, directeur de la scène de 1908 à 1910

Robert Gilles, metteur en scène et directeur de la scène de 1964 à 1967 [photo Lipnitzki, 1966]

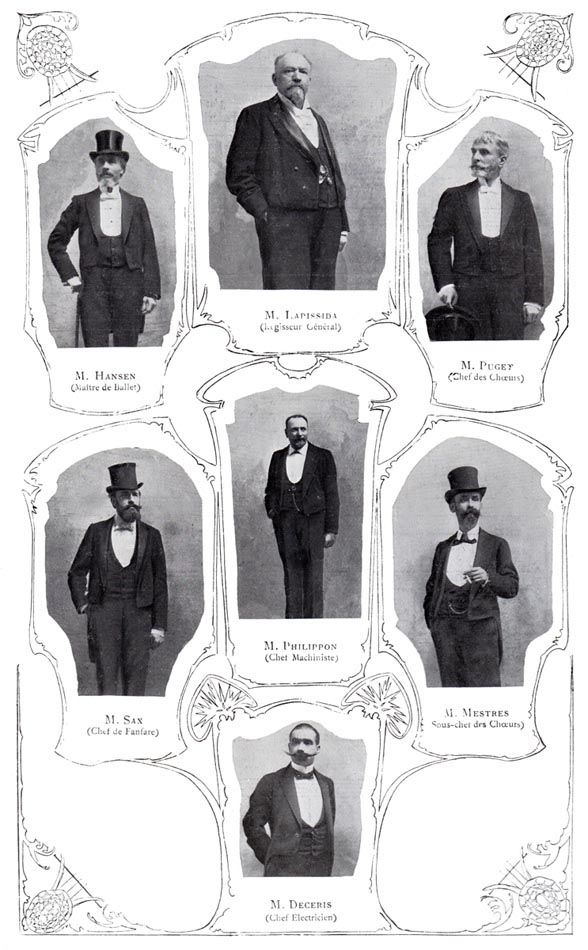

service de la scène à l'Opéra en 1904

Stéphane Cognet (né à Saint-Etienne), surveillant général [nouvelle fonction créée par Messager et Broussan] en 1908 et 1909 [photo Antony's]

Les Secrétaires de Direction

1871 : Jules-Alexandre-Charles LEPOT-DELAHAYE dit DELAHAYE [Tours, 03 décembre 1818-] — 1880 : Henri DARCEL — 1882 : Ferdinand MOBISSON — 1891 : Léon BARON [† novembre 1892] — 1892 : MAILLARD — 1907 : Lucien BILLANGE — 1908 : SURICAU — 1912 : Maurice LEFÈVRE — 1915 : Mlle THOMAS — 1919 : M. BLANCHARD — 1955 : Mme WILLEMETZ — 1959 : Mme PELLETIER.

Les Directeurs des Services Administratifs

1871 : AVRILLON — 1875 : Jules BOURDON — 1887 : JUSSEAUME — 1889 : CLÉMENT — 1893 : SIMONOT Antoine [-av. 1900] — 1907 : Pierre Claude Marius GABION [Saint-Étienne, Loire, 17 octobre 1867* - Paris 16e, 28 janvier 1945*] [épouse 1. à Paris 18e le 07 juillet 1894* Claudine Vallas ; 2. à Paris 9e le 27 novembre 1905 Marie Angelle Dupuy] — de 1915 à 1960, successivement : Paul BLONDOT ; ROGE ; René GADAVE ; André CHABAUD [Champs-sur-Tarantaine, Cantal, 26 août 1921 - Mauriac, Cantal, 10 août 2019].

Secrétaires de l'Administration : P. D'HORMOYS (en poste en 1864) — GUILLET (1865) — Nérée DESARBRES, librettiste [Villefranche-sur-Saône, Rhône, 12 février 1822 - Paris, 16 juillet 1872] (01 juillet 1856 - 01 mars 1863).

la direction de l'Opéra en 1908 : André Messager et Leimistin Broussan (directeurs), Pierre Lagarde (directeur de la scène), Marius Gabion (administrateur général), Pierre Soulaine (secrétaire général)

de g. à dr. : André Messager (codirecteur), Marius Gabion (directeur des services administratifs), Pierre Lagarde (directeur de la scène), Leimistin Broussan (codirecteur), en 1908

la direction de l'Opéra en février 1908 (photo prise dans le cabinet directorial le jour de la prise de possession) de g. à dr. : Pierre Lagarde (directeur de la scène), Marius Gabion (administrateur général), Paul Vidal (chef d'orchestre), Leimistin Broussan (codirecteur), Paul Stuart (régisseur général), André Messager (codirecteur)

Les Secrétaires Généraux

1875 : Jules-Alexandre-Charles LEPOT-DELAHAYE dit DELAHAYE [Tours, Indre-et-Loire, 03 décembre 1818-] — 1879-1880 : Edmond CHEROUVRIER — 1884 : Emile BLAVET — 1891 : Georges BOYER — 1907 : Pierre SOULAINE.

de 1915 à 1960 (par ordre alphabétique) : Paul ACHARD ; Alphonse CAMBARROT ; Maurice DECERF ; Robert FAVRE LE BRET [Paris 17e, 25 août 1904 - 27 avril 1987] ; Louis LALOY (en poste en 1919) ; Georges LINOR ; de la ROMIGUIERE.

|

|

||

|

|

Maurice Decerf, Inspecteur Général de la RTLN en 1955 |

Robert Favre Le Bret, Secrétaire Général de la RTLN en 1955 |

|

La Bibliothèque de l’Opéra

Fondée par M. Ch. Nuitter, et rendue publique par un arrêté ministériel du 10 décembre 1881, la Bibliothèque occupe le pavillon ouest de l'Opéra, auquel on accède dans la journée par deux rampes situées à l'intersection des rues Scribe et Auber.

Elle se divise en deux parties principales, l'une musicale, l'autre dramatique.

La partie musicale comprend la collection à peu près complète des 686 opéras et ballets qui ont été représentés sur le théâtre de l'Opéra depuis 1671 jusqu'à ce jour et dont la Bibliothèque possède les partitions d'orchestre, le plus souvent accompagnées des parties d'orchestre, des parties de chœurs, des rôles, conducteurs, réduction pour piano, etc.

Outre ces partitions, qui forment le répertoire proprement dit, la Bibliothèque possède :

Un grand nombre de partitions d'opéras, d’opéras-comiques et d'opérettes ;

Une importante collection de morceaux de chant et d'airs à danser ;

Une collection de cantates, d'hymnes, de chants patriotiques, d'airs nationaux, français et étrangers ;

Des morceaux de concert et de musique religieuse ;

Enfin, une précieuse collection d'autographes musicaux, la plupart de grands maîtres, dont les ouvrages ont été représentés à l'Opéra.

La partie dramatique comprend 15.000 volumes et brochures, relatifs au théâtre et à la musique : ouvrages d'histoire, de littérature, de critique, d'administration, de législation, de biographie, de costumes, de décors, de machinerie, de mise en scène, etc.

On y trouve encore :

60.000 estampes, gravures et photographies, portraits d'artistes, plans et vues, costumes et scènes de théâtre, etc.

Enfin, une importante collection de journaux littéraires et musicaux dont quelques-uns, du XVIIIe siècle et de la période révolutionnaire, sont devenus très rares.

La Bibliothèque est ouverte tous les jours au public, sauf les dimanches et jours fériés, de onze heures à quatre heures. (1904)

Les Archives de l’Opéra

Installées dans de vastes galeries au-dessus des salons du glacier, les archives alignent, sur d'interminables rayons, 800 cartons, 1.500 registres, dossiers, liasses et portefeuilles, renfermant l'histoire administrative et la comptabilité du Théâtre de l'Opéra depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours.

Elles possèdent en outre :

Une volumineuse correspondance, où sont représentés par de nombreux autographes, quantité d'artistes et d'hommes politiques ;

La collection ininterrompue des affiches collées à la porte, depuis l'année 1800 ;

400 maquettes de décors, ainsi que de nombreux projets et esquisses ;

Environ 4000 modèles originaux de costumes, dont quelques-uns du XVIIe siècle, exécutés par des maîtres, et constituant une série d'œuvres d'art du plus grand intérêt et du plus haut prix.

Le Musée de l’Opéra

La Bibliothèque et les Archives sont complétées par un Musée, que M. le ministre de l'Instruction publique est venu solennellement inaugurer, en juin 1903.

Là sont réunis et groupés méthodiquement de nombreux objets se rapportant à l'Opéra, aux œuvres qui y ont été exécutées et aux artistes qui s'y sont produits. On peut voir des spécimens d'affiches, de costumes et de décors ; une chambre noire est même spécialement réservée aux maquettes de ces décors établis à l'échelle de 1/300e et éclairées à la lumière électrique. D'anciennes salles d'Opéra reconstituées, des poupées costumées, des tableaux, des bustes, des caricatures, des autographes, des curiosités diverses, souvenirs et reliques artistiques, racontent à leur manière l'histoire d'un théâtre sur lequel ont pris naissance tant de chefs-d'œuvre.

Le Musée est situé au premier étage du pavillon ouest (entrée par la Bibliothèque) ; il est ouvert au public tous les jours, sauf les dimanches et lundis, de midi à trois heures. (1904)

Les Bibliothécaires

01 avril 1774 à novembre 1814 : Jean-Baptiste-François-Augustin LEFEBVRE (Mareuille, Aisne, 1738 -) — novembre 1814 au 01 janvier 1829 : François Charlemagne LEFEBVRE (compositeur, fils de J.-B.-F.-A. Lefebvre) — 01 janvier 1829 à mars 1866 : Aimé Ambroise Simon LEBORNE [Bruxelles, 29 décembre 1797 - Paris 9e, 02 avril 1866] (compositeur, gendre de F.-C. Lefebvre) — 1865 à 1875 : Ernest REYER — 1875 à 1888 : Ernest REYER et Théodore de LAJARTE — 1889 : Ernest REYER — 1890 : Ernest REYER et Antoine BANÈS — 1893 : Ernest REYER — 1908 : Charles MALHERBE — 1912 : Martial TENÉO — 1922 : Charles BOUVET — 1931 : Jacques-Gabriel PROD'HOMME [Paris, 28 novembre 1871 - Paris, 18 juin 1956] — 1940 : Jean CORDEY — 1942 : Denise LAUNAY — 1943 : Annette DIEUDONNÉ — 1944 à 1972 : André MÉNETRAT.

Bibliothécaire-adjoint : 1895 à 1907 : Antoine BANÈS.

Les Archivistes

1866 : Charles NUITTER — 1899 : Charles MALHERBE — 1908 : Antoine BANÈS — 1912 : Henri QUITTARD — 1919 : Charles BOUVET.

1931 à 1940 : Jacques-Gabriel PROD'HOMME [Paris, 28 novembre 1871 - Paris, 18 juin 1956].

Archiviste-adjoint : 1893 : Antoine BANÈS — 1895 à 1898 : Charles MALHERBE.

Administrateur de la bibliothèque, des archives et du musée : 1912 : Antoine BANÈS.

une salle de travail à la Bibliothèque de l'Opéra en 1904 (en médaillon : Charles Malherbe)

« L'Opéra »

Album hebdomadaire de l'Académie Nationale de Musique et de Danse.

Administration : 106 boulevard Saint-Germain, Paris, puis (août 1905) 6 rue du Louvre, Paris. — Rédaction : au Théâtre National de l'Opéra. — Le gérant : A. Houdin. — J. Rueff, éditeur.

Edité chaque semaine du 01 janvier 1904 jusqu'en mai 1907 a minima.

« L'Opéra de Paris »

Organe officiel des Théâtres Lyriques Nationaux. 26 numéros de 1950 à 1969.

Direction, rédaction, administration : Théâtre National de l'Opéra, 8 rue Scribe, Paris 9e, tel. OPEra 50-70.

Le Gérant : Maurice Decerf (n° 01 à 26). — Le Comité de Rédaction : MM. Maurice Dirand (n° 06 à 13 ; 18 ; rédacteur en chef n° 22 à 26), Roger Marzauk (n° 06 à 26), André Ménetrat (n° 06 à 26), René Delange (n° 13 à 17). — Direction artistique : A.-F. V. Antoine (n° 01 à 04). — Réalisation artistique de François Martin Salvat (n° 06 à 26).

N° 01 (juillet 1950) ; 02 (novembre 1950) ; 03 (1951) ; 04 (1951) ; 05 (1952) ; 06 (1953) ; 07 (2e trim. 1953) ; 08 (4e trim. 1953) ; 09 (2e trim. 1954) ; 10 (4e trim. 1954) ; 11 (2e trim. 1955) ; 12 (1er trim. 1956) ; 13 (2e trim. 1956) ; 14 (2e trim. 1957) ; 15 (4e trim. 1957) ; 16 (3e trim. 1958) ; 17 (4e trim. 1958) ; 18 (4e trim. 1959) ; 19 (4e trim. 1960) ; 20 (4e trim. 1961) ; 21 (1er trim. 1963) ; 22 (1er trim. 1964) ; 23 (1er trim. 1965) ; 24 (2e trim. 1966) ; 25 (2e trim. 1967) ; 26 (2e trim. 1969).

Les Chefs de Chant

Louis Sébastien LEBRUN [Paris, 10 décembre 1764 – Paris, 27 juin 1829], haute-contre qui débuta à l'Opéra le 24 mars 1787 et y devint bientôt chef du chant (encore en poste en 1815). — Charles Éléonor RAGAINE.

1809 : MM. Henri Montan BERTON — 1822 : Jean Madeleine Marie SCHNEITZHŒFFER [Toulouse, Haute-Garonne, 13 ou 15 octobre 1785 – Paris, 04 octobre 1852] — 1827 : Ferdinand HEROLD — vers 1829 : Jules Roch Louis dit Jules PICCINNI [Paris ancien 2e, 31 août 1809-] — 1830-1845 : Fromental HALÉVY — 1840 : Pierre Louis Philippe DIETSCH [Dijon, Côte-d'Or, 17 mars 1808 - Paris, 20 février 1865] — 1840-1872 : François BENOIST [Nantes, Loire-Inférieure [auj3. Loire-Atlantique], 10 septembre 1794 - avril 1878] — 1850 : Henri-Hippolyte POTIER [Paris, 10 février 1816 - Paris, 09 octobre 1878] — 1856-1870 : Eugène VAUTHROT — 1858-1887 : Louis Joseph Arnaud CROHARÉ [Paris, 27 février 1820 - Paris, 21 janvier 1895] — 1871-1891 : Hector SALOMON [Strasbourg, Bas-Rhin, 29 mai 1838 - mars 1906] — 1875-1893 : Jules-Emile-David COHEN [Marseille, Bouches-du-Rhône, 02 novembre 1835 - Paris, 13 janvier 1901] — 1878 : Léon DELAHAYE (Léon Jules Jean Alexandre LEPOT dit) [Tours, Indre-et-Loire, 21 novembre 1844 - Le Vésinet, Seine-et-Oise [auj. Yvelines], 16 juin 1896] — 1879 : HUSTACHE — 1884 : LOTTIN — 1887 : Edouard MANGIN (Eugène-Edouard BOCQUET dit) [Paris, 07 décembre 1837 - Paris, 24 mai 1907] — 1891 : Fidèle KŒNIG [† septembre 1904] (fils du ténor Koenig) — 1892 : Paul VIDAL — 1893 : Eugène-Georges MARTY [Paris, 16 mai 1860 - Paris, 11 octobre 1908] — 1894 : Alfred BACHELET — 16 mai 1901 : Alphonse CATHERINE — 1904 : Charles LEVADÉ — 1904-1910 : Marcel CHADEIGNE — 1905 : ESTYLE, Walther STRARAM — 1908 : Paul-Adrien RAY [Paris, 13 février 1863-] (nommé 2e chef avant 1900).

De 1915 à 1960 (par ordre alphabétique) : MM. Maurice BECHE ; Georges BECKER (en poste en 1924) ; Mme Simone BLANC [† mars 2017] (de 1951 à 1974) ; MM. Henry DEFOSSE (en poste en 1923) ; Alphonse-Godefroy-Auguste DELACROIX (en poste en 1919) ; Mme Odette DUFOUR ; MM. Maurice FAURE ; Maurice FRANCK ; Mme Jeanne KRIEGER-BELIGNE [Colombes, Seine [auj. Hauts-de-Seine], 1887 - 1973] (épouse Arthur Endrèze) (de 1916 à 1948) ; MM. Jean LAFORGE [Paris 5e, 07 août 1925-] ; R. LAUTEMANN (en poste en 1919) ; Henri LAUTH ; Félix LEROUX (01 avril 1920-) ; Mme Germaine MORDANT ; M. Roger PENAU ; Mme Simone PETIT ; MM. Maurice PICARD ; Michel QUEVAL ; Mme Henriette ROGET ; MM. Victor SERVENTI ; Georges TRUC ; Georges VISEUR (en poste en 1919).

Les Chefs des Chœurs

1840-1860 : MM. Pierre Louis Philippe DIETSCH [Dijon, Côte-d'Or, 17 mars 1808 - Paris, 20 février 1865] — 1860 : Victor MASSÉ — 1862 : Charles PREVOST (2e chef en poste en 1862) — 1865-1872 : Léo DELIBES (2e chef) — 1870 : Hector SALOMON [Strasbourg, Bas-Rhin, 29 mai 1838 - mars 1906] (2e chef) — 1874 : HUSTACHE (2e chef) — 1878 : Jules-Emile-David COHEN [Marseille, Bouches-du-Rhône, 02 novembre 1835 - Paris, 13 janvier 1901] (poste déjà tenu jusqu'au 30 septembre 1874) — 1878-1889 : Antonin-Émile-Louis CORBAZ-MARMONTEL [Paris ancien 3e, 24 novembre 1850* - Paris 9e, 23 juillet 1907*] (sous-chef) — 1889 : Paul VIDAL (sous-chef) — 1891 : Léon DELAHAYE (Léon Jules Jean Alexandre LEPOT dit) [Tours, Indre-et-Loire, 21 novembre 1844 - Le Vésinet, Seine-et-Oise [auj. Yvelines], 16 juin 1896] (1er chef, 1891-1896) ; ROY ; SAVARD — 1894 : Claude dit Claudius BLANC [Lyon 5e, Rhône, 20 mars 1854* - Lyon 5e, 14 juin 1900*] (2e chef en 1894 ; 1er chef, 1896-1900) — 1896 : Eugène-Henri MESTRES [Montmartre, Seine [auj. Paris 18e], 23 juin 1856-] (2e chef en 1896) — 1900 : Paul PUGET — 1908 : Jean Charles Claude dit Jean GALLON [Saint-Josse-ten-Noode, Belgique, 25 juin 1878 - Paris, 23 juin 1959] ; Félix LEROUX — 1909-1915, 1919 : Marcel CHADEIGNE.

De 1915 à 1960 (par ordre alphabétique) : MM. CARPENTIER ; René DUCLOS (en poste en 1953) ; Jean LAFORGE [Paris 5e, 07 août 1925-] (sous-chef en 1958 ; chef en 1964) ; André Charles LEPÎTRE [Paris 4e, 05 avril 1884 - Paris 6e, 25 novembre 1956*] (en poste en 1919) ; Omer LETOREY ; Eugène PICHERAN ; Robert Lucien SIOHAN [Paris, 27 février 1894 - 1985] (de 1932 à 1946).

Charles COGNET fut accompagnateur des chœurs (en poste en 1888).

Les Régisseurs des Chœurs

Ce poste a été créé en 1908 par André MESSAGER. L'ont successivement tenu (jusqu'en 1960) : CABILLOT ; Louis MARIE ; SAINT-MAURICE ; DEMAGNY ; Henry ROBERT ; Roland LAIGNEZ.

|

René Duclos, chef des chœurs |

Jean Laforge, qui fut chef de chant et chef des chœurs à l'Opéra |

Les Maîtres de ballet : Voir la Danse à l'Opéra

Les Accompagnateurs

1901-1903 : Marcel CHADEIGNE — 1904 : ESTYLE — 1906 : Jean GALLON.

Les Souffleurs

MOREAU (en poste en 1836) — ROBIN (en poste en 1855) — 1871 à 1875 : Auguste-Charles COÉDÈS [Paris, 11 décembre 1840-13 juillet 1884] — 1876 à 1894 : CLAMENTZ — 1895 à juillet 1896 : Eugène-Henri MESTRES [Montmartre, Seine (auj. Paris 18e), 23 juin 1856-] — juillet 1896 à 1914 : Louis IDRAC.

de 1915 à 1960 (par ordre alphabétique) : MM. BERNARD ; CHARLES-PAUL ; DAVID ; Raoul GILLES ; Georges TRUC. [de 1920 à 1945, le service du souffleur a été assuré en alternance par les Chefs de chant].

Les Chefs machinistes

SACRÉ (en poste en 1855) — VALLENOT (en poste en 1893) — PHILIPPON (sous-chef en poste en 1893 ; chef en poste en 1901) — Frédéric Armand PÉTREMAND [Vesoul, Haute-Saône, 1861 - Paris 8e, 23 juin 1916*] (en poste en 1914).

Les Chefs électriciens

Raoul Henri Édouard de CÉRIS [Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir, 05 octobre 1862 - Paris 8e, 25 octobre 1939] (en poste en 1900 et 1904).

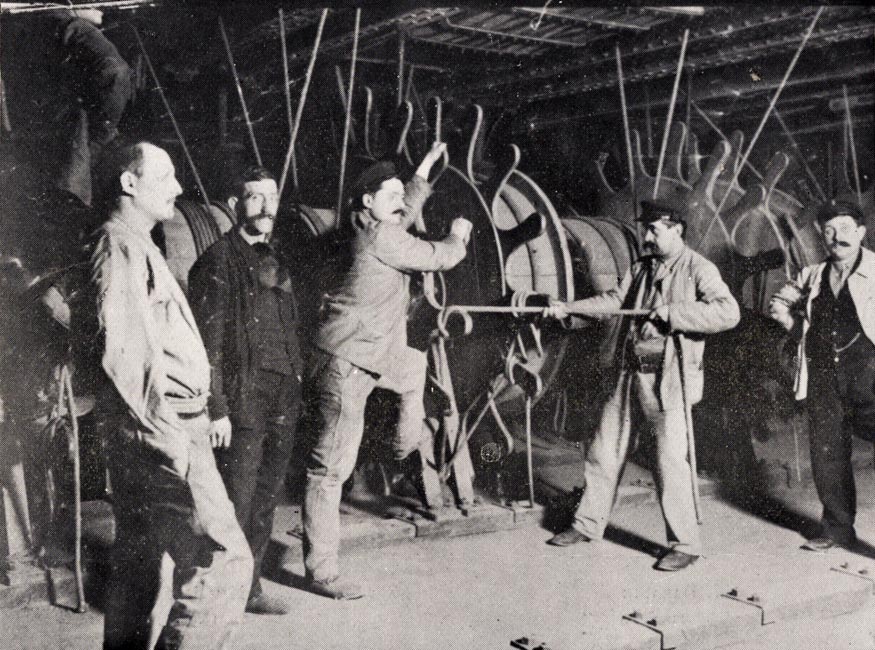

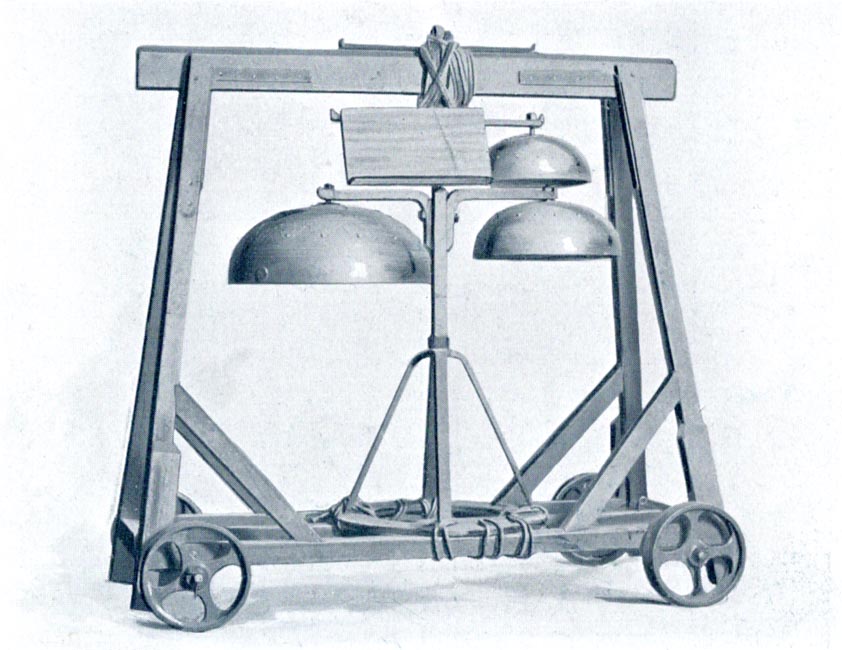

Dans les 5mes dessous : manoeuvre des tambours [revue l'Opéra, janvier 1904]

Dans les 5mes dessous : la pompe dans la galerie de la rivière souterraine [revue l'Opéra, janvier 1904]

Les Chefs de Fanfare

De 1875 à 1960 : Adolphe SAX ; Adolphe SAX fils ; Alexandre COURTADE ; Roger FAYEULLE.

Les Régisseurs Généraux

1859 à 1872 : Eugène CORMON — 1872 à 1890 : Adolphe MAYER [Paris, 1820-] (démissionne le 17 mars 1890) — 1890 à 1904 : Alexandre LAPISSIDA — 1905 à 1906 : Jules SPECK [Paris, 22 août 1857 - 22 janvier 1931] — 1907 à 1914 : Paul STUART († février 1914) — 1915 à 1938 : Joseph REFFET — 1938 à 1951 : André LEJEUNE — 1955 à 1967 : Gabriel COURET.

Jules Speck en 1905, régisseur général de 1905 à 1906 [photo Compagnie Belge]

"Un changement considérable a eu lieu dans l'administration de l'Opéra : M. Lapissida, ayant demandé de prendre sa retraite, a été remplacé, comme régisseur général, par M. Speck, dont la compétence et la courtoisie ont déjà été éprouvées en plusieurs villes, où il s'est acquis d'unanimes sympathies." (Musica, novembre 1905)

Paul Stuart, régisseur général de 1907 à 1914 [photo Antony's, 1909]

Les Régisseurs de la Scène

1856 à 1871 : Alexis COLLEUILLE — 1871 au 03 septembre 1902 : Georges COLLEUILLE [second régisseur, 1868-1871] — 10 septembre 1902 à 1914 : Maurice COLLEUILLE [second régisseur, 1898-1902].

de 1915 à 1950 (par ordre alphabétique) : Pierre GAYAN (en poste en 1955) ; Robert GILLES ; Roland LAIGNEZ ; André LEJEUNE ; Félix LEROUX ; Jules OUDART (qui fut également régisseur de la danse) ; Charles PELLETIER ; Maurice PICHERY ; Marc ROLLAND ; Philippe ROMIEU (en poste en 1955) ; Guy SAINT-CLAIR. — 1964 : Jules OUDART ; J. RAGARU.

Les Chefs de Figuration

De 1875 à 1960 : Aimé CARRERE — Robert SAURIN — Robert DUMANY.

Les Décorateurs

Il faut citer les noms de AMABLE — Alexandre BAILLY — Charles Antoine CAMBON — Eugène CARPEZAT — CHERET — Joseph CHÉRET — Charles CICERI — Jacques DAGUERRE — Dominique Louis DARAN — Jean Emile DARAN — Ignazio DEGOTTI — Edouard DESPLECHIN — Maxime DETHOMAS — Jules DIETERLE — Léon FEUCHÈRE — Pierre-François-Léonard FONTAINE — Eugène GARDY — Claude GILLOT (Langres, Haute-Marne, 28 avril 1673 - Paris, 04 mai 1722), peintre et graveur qui dirigea les décorations et l'atelier des costumes à l'Opéra. — Jean-Baptiste ISABEY — Marcel JAMBON — Antoine LAVASTRE — Jean-Baptiste LAVASTRE — Marcel MOISSON — François-Joseph NOLAU — Charles PERCIER — Humanité René PHILASTRE — Henry ROBECCHI — Auguste Alfred RUBÉ — Polycarpe Charles SÉCHAN — Eugène Martial SIMAS — Joseph THIERRY.

De 1875 à 1960, si les décors ne furent pas réalisés par ceux qui les avaient conçus ou en avaient établi la maquette, ils le furent par l'un ou l'autre des Artistes suivants :

Oreste ALLEGRI — AVISON — Nicolas BENOIS — Emile BERTIN — Maurice BRUNET — Emile CHAPERON — Philippe CHAPERON — CHAZOT — CHEVALLIER — CILLARD — DARLOT — Raymond DESHAYS — DURAND — GARDENS — GERVAL — Léonce HENRY — LAILHACA — LAVERDET — LAVIGNAC — MATAGNE — Maurice MOULÈNE — Georges MOUVEAU — MULLER — M. NUMA — OUDOT — PAQUEREAU — PELLEGRY — K. POPOFF — ROGER — Eugène RONSIN — STREIFF.

Les Costumiers

Beaucoup de maquettes ont été réalisées par Alfred ALBERT — Jean Simon BERTHÉLEMY — Charles BÉTOUT — Maxime DETHOMAS — Hippolyte LECOMTE — Paul LORMIER — François Guillaume MENAGEOT.

De 1875 à 1960, ils furent en général réalisés par ANTOINETTE — Charles BIANCHINI — Germaine BONAFOUS — CALVIN — DESVIGNES — FALK — FRENIET — GROMSTEFF — KARINSKA — Eugène LACOSTE — LEBRUN — MATHIEU — MADELLE — MUELLE — A. PHOCAS — Joseph PINCHON — André PONTET — Mme RASIMI — RAYMOND et CATHERINE — Alyette SAMAZEUILH — SOLATGES — Mme Raymonde THIEBAULT — Mme TROSSEAU — TURPIN — Mme VATRIQUANT.

Les Perruquiers

Les perruques furent en général fournies (de 1875 à 1960) par les Maisons BERTRAND ou PONTET.

Le 06 août 1920, une médaille d'honneur en argent a été accordée à Auguste Émile VALLERANT [Paris, 23 septembre 1853 - Palais Garnier, Paris 9e, 26 février 1922*] pour 34 ans de service à l'Opéra en qualité de concierge.

Eugène Cyprien Marie Joseph CŒUILLE (Paris 11e, 11 octobre 1858* - janvier 1928), commissaire de police de service à l'Opéra en 1904 [revue l'Opéra, mars 1904]

couverture de programmes de l'Opéra de Paris (1921-1926 et 1926-1936)

|

I. Salles affectées à l'Opéra.

Ce théâtre ouvrit le 19 mars 1671 dans une salle que l'abbé Perrin avait fait construire au jeu de paume de la Bouteille, rue Mazarine, vis-à-vis de la rue Guénégaud. Lully, après avoir enlevé à l'abbé Perrin la direction de l'Académie royale de musique, employa Vigarani pour bâtir une salle nouvelle sur l'emplacement d'un autre jeu de paume, celui du Bel-Air, situé rue de Vaugirard, près du Luxembourg. Cette construction manquait de solidité, et elle menaçait ruine, lorsque la mort de Molière permit au Florentin de prendre possession de la salle du Palais-Royal, où le premier de nos auteurs comiques avait fait représenter tous les chefs-d'œuvre qu'il écrivit de 1660 à 1673. C'est dans cette grande salle du Palais-Royal, édifiée par ordre et pour les plaisirs du cardinal-duc de Richelieu, c'est dans cette enceinte spacieuse qui contenait prés de trois mille spectateurs, que s'installa l'Académie royale de musique, le 15 juin 1673, pour y demeurer jusqu'au 6 avril 1763. Après l'incendie de la salle du Palais-Royal, l'Opéra fut installé aux Tuileries : le 24 janvier 1764, on inaugura le théâtre qu'avait construit Soufflot dans la vaste salle des machines. La sonorité en parut mauvaise, et un spectateur désappointé ne put s'empêcher de s'écrier : « Que cette nouvelle salle est sourde ! » — « Elle est bien heureuse ! » lui répondit son voisin, l'abbé Galiani, avec sa vivacité d'esprit habituelle. Le théâtre du Palais-Royal, reconstruit par Moreau sur un autre plan que celui qu'avait adopté Lemercier en 1637, ouvrit ses portes au public le 26 janvier 1770 ; il fut de nouveau détruit par le feu, le 8 juin 1781. L'Opéra dut alors se contenter de la salle des Menus-Plaisirs du roi, rue Bergère, et il y donna la première de ses représentations le 14 août 1781. Le 27 octobre suivant, il inaugura la salle de la Porte-Saint-Martin, construite en quatre-vingt-six jours par l'architecte Lenoir. Cette soirée d'ouverture fut offerte aux Parisiens à l'occasion de la naissance du Dauphin : dix mille amateurs assistèrent à ce spectacle gratuit, et, sous ce poids énorme, le nouvel édifice tassa de deux pouces à droite et de quinze lignes à gauche. Un ordre du Comité de salut public obligea l'Opéra de quitter le théâtre de la Porte (Saint-) Martin et de s'emménager au Théâtre national, salle construite aux frais de Mlle Montansier (Marguerite Brunet), en face de la Bibliothèque de la rue Richelieu. L'ancienne Académie de musique y devient le Théâtre des Arts et y commence ses représentations le 7 août 1794. — C'est dans cette salle de spectacle que Louvel assassina le duc de Berry, le 13 février 1820. L'Académie royale de musique fut contrainte, aussitôt après ce tragique événement, d'abandonner un théâtre que l'autorité supérieure avait résolu de faire promptement disparaître : du 19 août 1820 jusqu'au 11 mai 1821, les représentations de notre première scène lyrique eurent lieu dans la salle Favart. Après avoir donné plusieurs concerts et deux représentations au Théâtre Louvois, l'Académie alla enfin s'installer rue Le Peletier dans la salle provisoire construite par l'architecte Debret. Elle occupe encore ce vaisseau sonore, au moment où nous écrivons ces lignes ; mais, le 21 juillet 1862, à la suite d'un brillant concours d'architecture, on a posé la première pierre de la nouvelle salle dont M. Ch. Garnier a fourni et fait exécuter les plans. Cet édifice est aujourd'hui terminé, et, si aucun événement imprévu ne s'y oppose, on ne tardera pas sans doute à en ouvrir les portes au public.

II. Noms donnés à ce théâtre

L'Académie royale de musique et de danse, après avoir été ainsi appelée depuis sa création jusque vers la fin du règne de Louis XVI, reçut le nom de Théâtre de l’Opéra, le 22 juin 1791. Quelques mois après, le 13 septembre, on lui rendit son titre d'Académie royale de musique : c'était une manière de remercier Louis XVI d'avoir signé la constitution. Mais à l'Académie royale succède bientôt l'Opéra national, qui devient, en 1794, le Théâtre des Arts, et, le 4 février 1797, le Théâtre de la République et des Arts. — A partir de 1803, on supprime dans les documents officiels ce mot de République, et, sous l'Empire, le Théâtre des Arts quitte ce nom pour recevoir celui d'Académie impériale de musique. — En 1814, l'Académie impériale voit rentrer les Bourbons, ce qui l'oblige à se déclarer royale ; puis elle redevient impériale pendant les Cent jours. Du 9 juillet 1815 jusqu'à la révolution de 188, elle conserva le titre d'Académie royale de musique. Sous la seconde République, on l'appela Théâtre de la Nation. Le règne de Napoléon III lui a valu de reprendre le nom adopté du temps de Napoléon Ier ; mais, au mois de juillet 1854, en cessant d'être une entreprise particulière, l'Académie impériale de musique devint le Théâtre impérial de l'Opéra. La liberté des théâtres (22 mars 1866) rendit pour quelque temps à l'Opéra son titre d'Académie impériale de musique, titre inscrit d'abord au fronton du somptueux monument édifié par M. Ch. Garnier. Depuis la révolution du 4 septembre 1870, notre première scène lyrique s'appelle le Théâtre national de l'Opéra.

III. Ses directeurs

Nous n'avons pas la prétention de retracer ici l'histoire des révolutions administratives de l'Académie de musique. Pour indiquer les causes de la chute ou de l'avènement de certains directeurs de l'Opéra au siècle dernier, il nous faudrait écrire tout un volume qui renfermerait assurément de fort curieuses révélations, mais qui devrait contenir aussi bien des anecdotes galantes, bien des aventures scandaleuses. Nous ne voulons point recueillir, dans un ouvrage destiné aux amis des sérieuses études, toutes les indiscrétions des poètes satiriques et des auteurs de mémoires ; mais nous croyons utile de présenter la liste des personnes qui ont dirigé notre première scène lyrique. La voici, aussi exacte, aussi complète qu'il nous a été possible de la dresser : 1668. — 10 novembre. — L'abbé Pierre Perrin obtient le privilège de fonder une Académie de musique. 1669. — 28 juin. — Lettres-patentes qui concèdent à l'abbé Perrin la direction de l'Académie de musique. 1672. — 30 mars. — Révocation du privilège de l'abbé Perrin au profit de Lully. 1687. — 27 juin. — Francine, gendre de Lully, lui succède comme directeur. Il administre mal : obligé de s'adjoindre les capitalistes Fouassin, l'Apôtre et Montarsy, il se débarrasse d'eux, une fois qu'il a reçu leur argent. 1698. — 30 décembre. — Nouveau privilège accordé pour dix années à Francine, à la condition d'associer à son entreprise Hyacinthe, Gaureaut et Dumont, écuyer commandant l'écurie du Dauphin. — Ces directeurs s'endettent, cèdent leur privilège à Pécourt et à Belleville, mais ne tardent pas à le leur reprendre. 1704. — 7 octobre. — Guyenet, payeur de rentes et riche propriétaire, obtient des lettres-patentes qui lui attribuent le privilège de l'Académie de musique et sa prolongation pour dix années, à partir du 1er mars 1709. Il s'oblige à payer les dettes de ses vendeurs (elles s'élevaient à 380,780 livres) et à leur servir une pension. Ce directeur, après avoir mangé sa fortune et ruiné sa famille, meurt le 20 août 1712. 1712. — 12 décembre. — Francine et Dumont obtiennent du Conseil un arrêt qui annule leur traité avec Guyenet et leur rend le privilège qu'ils lui avaient cédé. 1713. — 8 janvier. — Francine et Dumont reçoivent de nouvelles lettres-patentes : ils les rétrocèdent aux syndics de la faillite Guyenet : Benier, Chomat, Duchesne, Laval et Saint-Pont. — Les syndics de la faillite Guyenet résilient leur marché, après avoir ajouté 73,114 livres de dettes nouvelles aux 400,000 livres que devait déjà l'infortuné directeur mort le 20 août 1712. — Francine et Dumont reparaissent pendant quelques mois à la tête de l'administration ; mais les syndics, avec lesquels ils se trouvaient en désaccord, reprennent bientôt la direction des affaires de l'Opéra. 1715. — 2 décembre. — La haute régie de ce théâtre est confiée au duc d'Antin, qui donne promptement sa démission. — D'autres grands personnages lui succèdent. Pendant cette période d'intrigues nombreuses et de licence extrême, Francine continue de diriger l'Académie de musique et de danse. 1728. — 8 février. — Destouches obtient le privilège de Francine. 1730. — 1er juin. — Arrêt du Conseil qui révoque tous les privilèges antérieurs et en accorde un nouveau au sieur Gruer, qui doit eu jouir pendant trente-deux ans à partir du 1er avril 1730, et sous l'inspection du prince de Carignan. Ce directeur prend plusieurs associés, entre autres le président Lebœuf et le comte de Saint-Gilles : il se brouille avec ce dernier, qui dénonce au roi l'orgie à laquelle Gruer convia ses amis à l'hôtel de l'Académie, le 15 juin 1731. 1731. — 18 août. — Nouvel arrêt du Conseil qui retire à Gruer son privilège et le donne à Lecomte. Celui-ci s'associe le président Lebœuf. 1733. — 30 mai. — A Lecomte, révoqué de ses fonctions de directeur privilégié succède Eugène de Thuret, ancien capitaine du régiment de Picardie. Onze années d'administration de l'Opéra suffisent pour appauvrir Thuret et pour lui ruiner la santé. 1744. — 18 mars. — Le privilège de ce théâtre est accordé à François Berger, ancien receveur général des finances du Dauphiné, qui, en trois années, augmente de 400,000 livres les dettes de l'administration. 1748. — 3 mai. — A Berger, mort à la peine, succède Tréfontaine. Il s'adjoint Saint-Germain, la Feuillade, Bougenier et le chevalier de Mailly, ancien associé du précédent directeur. Il est dépossédé de son privilège, après une gestion de seize mois, se soldant par un déficit de plus de 250,000 livres. 1749. — 25 août. — Arrêt du Conseil qui donne à la ville de Paris la direction de l'Opéra, sous les ordres du marquis d'Argenson. Deux jours après, le 27 août 1749, Tréfontaine et ses associés sont dépossédés. 1753. — 28 novembre. — Rebel et Francœur sont nommés directeurs pour le compte de la ville de Paris. Les ennuis dont on les abreuve contraignent ces deux artistes et inséparables amis à se démettre de leurs fonctions. — Royer, maître de musique des enfants de France et compositeur de la chambre du roi, est nommé, en 1754, inspecteur général de l'Opéra ; mais sa mort (11 janvier 1755) laisse bientôt libre la place qu'avaient occupée avant lui Rebel et Francœur. 1755. — 9 avril. — Bontemps et Levasseur succèdent à Royer. 1757. — 13 mars. — Rebel et Francœur obtiennent le privilège de l'Opéra et s'engagent à diriger ce théâtre à leurs risques et périls. La ville de Paris acquitte les anciennes dettes s'élevant à 1,200,000 livres. 1767. — 6 février. — Berton et Trial sont nommés directeurs privilégiés de l'Académie royale de musique. Ces deux artistes ne montrent pas la même habileté administrative que leurs prédécesseurs et demandent à résilier leur contrat. 1769. — 9 novembre. — Un arrêt du Conseil remet la direction de l'Opéra à la ville de Paris, qui fait gérer ce théâtre par Berton, Trial (mort subitement le 23 juin 1771), Dauvergne et Joliveau. Ces quatre auteurs administrent en hommes désireux de produire leurs œuvres, et leur gestion amène un déficit de 500,000 livres. 1776. — 18 avril. — Publication de l'arrêt du Conseil qui nomme commissaires du roi pour gouverner l'Académie de musique les intendants des Menus-Plaisirs : Papillon de la Ferté, Maréchal, des Entelles, de la Touche et Bourboulon, conjointement avec Buffault, ancien marchand d'étoffes de soie. Cette nouvelle administration, en proie à mille tracasseries, se retire au bout d'un an ; Berton, conjointement avec Buffault, dirige alors l'Opéra. 1777. — 18 octobre. — Arrêt du Conseil qui accorde pour douze ans le privilège à de Vismes du Valgay. Ce directeur dépose un cautionnement de 500,000 livres ; il accepte les charges de l'entreprise, mais il obtient de la ville de Paris une subvention de 80,000 livres. Il entre en jouissance le 1er avril 1778, et déploie beaucoup de talent et d'activité dans son administration : il ne réussit pas toutefois à déraciner mille abus, et s'il lutte avec succès contre les intrigues ou les cabales de Vougny, Delaborde et Beaumarchais, c'est grâce à l'appui de Campan, valet de chambre de Marie-Antoinette. 1779. — 19 février. — Un arrêt du Conseil ordonne que l'Opéra sera régi pour le compte de la ville de Paris et dirigé par de Vismes. 1780. — 19 mars. — L'administration de l'Académie est retirée à la ville de Paris, qui n'en doit pas moins payer les dettes de ce théâtre, et Berton est nommé directeur pour le Compte du roi. Ce musicien meurt le 14 mai 1780, et Dauvergne lui succède, ayant Gossec pour sous-directeur. La Ferté est chargé de remplir les fonctions de commissaire royal. 1790. — 8 avril. — La direction est reprise par la ville de Paris. Peu de temps après, un décret du 13-19 janvier 1791 proclame la liberté des théâtres. 1792. — 8 mars. — La commune de Paris, qui n'avait point à se féliciter des résultats obtenus par ses commissaires (l'année 1791 s'était soldée par un déficit de 627,590 livres), cède l'entreprise de l'Opéra pour trente années aux citoyens Francœur et Cellerier. Ces administrateurs sont déclarés suspects le 17 septembre 1793 : Cellerier prend la fuite et se dérobe aux conséquences de ce décret de la commune de Paris, mais Francœur est arrêté et écroué à la Force. Un comité administratif, composé de purs républicains, remplace ces deux directeurs. Le régime des sans-culottes ne fait point merveille, et les abus continuent de plus belle, en même temps que s'accroit le déficit. Lays, Rey, Rochefort et Lasuze sont mis à la tête du comité administratif. Plus tard, on y place Chabeaussière, Mazade, Caillot et de Parny. Enfin à Mirbeck, commissaire du Théâtre de la République et des Arts, succèdent Francœur, Denesles et Baco, en qualité d'administrateurs provisoires. 1799. — 12 septembre. — Le Directoire nomme pour administrateurs Devismes et Bonnet de Treiches. 1800. — 13 mars. — Devismes passe directeur et Bonnet n'a plus que le titre de conservateur du matériel. Accusé de gestion malhonnête, Devismes est révoqué de ses fonctions, et Bonnet le remplace, le 23 décembre 1800 , avec le titre de commissaire du gouvernement. 1801. — 15 décembre. — Cellerier, agent comptable sous les administrations précédentes, redevient directeur, et Everat est nommé chef de la comptabilité. 1802. — 20 novembre. — Le Théâtre des Arts est mis par le premier consul sous la surveillance des préfets du palais, et Morel, le trop fécond librettiste Morel, est nommé en remplacement de Cellerier, avec Bonnet pour administrateur comptable. 1807. — 29 juillet. — Un décret impérial supprime la liberté des théâtres et réduit à huit le nombre des scènes lyriques et dramatiques de la ville de Paris. 1807. — novembre. — Création de la surintendance des grands théâtres : l'administration de l'Académie impériale de musique entre dans les attributions du premier chambellan de l'empereur. Picard, l'auteur de tant de comédies charmantes, est nommé directeur de l'Opéra ; Wante, administrateur comptable ; Despréaux, inspecteur ; Courtin, secrétaire. — En 1814, l'Académie royale de musique passe dans les attributions du ministre de la maison du roi : Picard en reste le directeur, et M. de Pradel, ministre, en devient le surintendant. 1816. — 18 janvier. — Picard cède la direction à Papillon de la Ferté, qui prend pour régisseur Choron, et Persuis pour inspecteur de la musique. Choron avec son caractère droit et ses idées d'artiste sérieux, ne réussit qu'à se créer des ennemis nombreux, et il est contraint de se retirer en 1817. Persuis le remplace, et, jusqu'à sa mort, conserve la direction musicale de l'Académie. 1819. — 30 octobre. — L'illustre violoniste Viotti est nommé directeur. 1821. — 1er novembre. — Un autre violoniste de talent, Habeneck, prend la direction de l'Opéra. 1824. — 26 novembre. — Par décision royale, et à compter du 1er décembre, Duplantys remplace François Habeneck, qui succède à R. Kreutzer en qualité de chef d'orchestre de ce théâtre. 1827. — 12 juillet. — Lubbert prend possession du fauteuil directorial, mais toujours sous la surveillance du surintendant des théâtres. Depuis 1816, c'est au baron Papillon de la Ferté, puis au comte de Blacas, au marquis de Lauriston, au duc de Doudeauville et au vicomte Sosthènes de la Rochefoucauld, qu'incombe la responsabilité des fautes commises, et non aux musiciens et aux administrateurs placés sous leurs ordres. 1831. — 2 mars. — Le docteur Véron est installé directeur de l'Opéra, qu'il se charge d'administrer pendant cinq ans à ses risques et périls. Ce théâtre passe dans les attributions du ministre de l'intérieur, et reçoit, à titre de subvention, une somme de 810,000 francs pour la première année de la direction du docteur Véron, de 760,000 pour la deuxième, et de 710,000 francs pour les trois dernières années. 1835. — 15 août. — Le docteur Véron, après avoir fait fortune, cède la direction à l'architecte Duponchel. 1839. — 15 novembre. — On adjoint le journaliste Edouard Monnais au successeur du docteur Véron. 1841. — 1er juin. — Formation d'une société entre Duponchel et Léon Pillet. Ce dernier prend le titre de directeur, et Duponchel se charge d'administrer le matériel. Edouard Monnais, à sa vive satisfaction, remplace Léon Pillet en qualité de commissaire royal. 1847. — 31 juillet. — Léon Pillet quitte l'Opéra et cède son privilège à Duponchel et Nestor Roqueplan. Les nouveaux directeurs prennent à leur charge les 400,000 francs de dettes que laisse leur prédécesseur. 1849. — 21 novembre. — Duponchel donne sa démission de directeur, et Nestor Roqueplan reste seul chargé de l'administration de l'Opéra. 1854. — 30 juin. — Dissolution de la société Roqueplan et Cie, qui laisse un passif de 900,000 francs. Un décret impérial du 14 février 1853 avait placé les théâtres impériaux dans les attributions du ministre d'État : un nouveau décret, en date du 1er juillet 1854, décide que l'Opéra sera régi par la liste civile impériale. Nestor Roqueplan en est nommé administrateur. 1854. — 11 novembre. — Décret qui nomme le député Crosnier administrateur général de l'Opéra. 1856. — 1er juillet. — M. Alphonse Royer succède à Crosnier. 1862. — 20 décembre. — M. Émile Perrin, directeur du théâtre de l'Opéra-Comique, est nommé administrateur de l'Opéra, en remplacement de M. Alphonse Royer. 1866. — 11 avril. — Décret instituant M. Émile Perrin directeur responsable de l'Opéra. En conséquence d'un autre décret du 22 mars 1866, et qui avait proclamé la liberté des théâtres, le nouveau directeur-entrepreneur est obligé de déposer un cautionnement de 500,000 francs ; mais il reçoit une subvention de 800,000 francs, et l'empereur lui accorde en outre une somme de 100,000 francs sur sa cassette particulière. 1870. — 6 septembre. — M. Émile Perrin donne sa démission de directeur, mais reste administrateur provisoire de l'Opéra. 1871. — 8 juillet. — M. Émile Perrin est nommé administrateur-général du Théâtre-Français et est remplacé comme administrateur provisoire de l'Opéra par M. Halanzier, qui, jusqu’au 30 octobre suivant, préside le comité de la société des artistes. 1871. — 1er novembre. — M. Halanzier, administrateur provisoire, est nommé directeur-entrepreneur de l’Opéra.

(Gustave Chouquet, Histoire de la musique dramatique en France, 1873)

|

|

Histoire de l'Opéra de Paris

Le théâtre de l'Opéra, appelé aussi Académie royale de musique sous l'ancienne monarchie, de Louis XIV à Louis XVI, Théâtre de l'Opéra en 1791, Opéra national en 1794, Théâtre des Arts en 1797, Académie impériale de musique sous les deux Empires napoléoniens, Académie royale sous la Restauration, redevenu enfin, en 1848, et en 1870 Théâtre national de l'Opéra, a presque aussi souvent changé de résidence que de désignation.

Enfin, l'abbé Perrin s'étant associé avec

Cambert pour composer des œuvres lyriques, tous deux obtinrent, le 28

juin 1669, des lettres patentes leur accordant pour douze ans

le privilège d'établir « en la ville de Paris et

autres du royaume des académies de musique

pour chanter en public des pièces de théâtre », et firent représenter l'opéra de

Pomone (19

mars 1671). C'est le premier opéra véritablement français. Il fut joué pendant huit

mois avec le plus grand succès et rapporta

aux auteurs 120.000 livres. La troupe primitive qui le joua se composait de cinq hommes,

quatre femmes, quinze choristes et treize

symphonistes à l'orchestre. On était loin alors,

comme on voit, des splendeurs de l'exécution

moderne. Lulli, directeur de la musique du roi, rusé comme un Italien, supplanta Perrin et Cambert et, après un procès, obtint pour lui le privilège, le 30 mars 1672. Il abandonna leur théâtre et en fit élever un au jeu de paume de Bel-Air, rue de Vaugirard, près du Luxembourg, qu'il inaugura le 15 novembre 1672 par la représentation des Fêtes de l'Amour et de Bacchus, suivie bientôt de Cadmus et d'Alceste, qui firent les délices de Louis XIV. Mais cette salle était peu solide ; après la mort de Molière, il fut permis à Lulli de prendre possession du théâtre du Palais-Royal, où notre grand comique avait fait représenter ses chefs-d'œuvre. Ce fut dans cette enceinte spacieuse et magnifique, qui contenait près de trois mille spectateurs et qui avait été construite pour les plaisirs du cardinal de Richelieu, que s'installa d'une manière définitive l'Académie royale de musique, le 15 juin 1673 ; elle devait y demeurer jusqu'au 6 avril 1763. Cette salle, détruite par un incendie, sort ordinaire des salles d'opéra, occupait à peu près l'emplacement de la cour des Fontaines.

Les efforts de Lulli furent couronnés de succès ; l'Opéra devint le spectacle le plus goûté et le plus à la mode. Il eut cependant ses détracteurs et ne s'établit pas sans de vives oppositions. Plusieurs écrivains de cette époque se moquèrent de cette innovation, et La Fontaine rimait ces plaisants vers :

Malgré tous les quolibets et les critiques, le

théâtre de l'Opéra obtint un grand succès. Il

suffisait d'ailleurs que Louis XIV aimât ce

spectacle. En cela, comme dans les autres

choses, le roi-soleil régla le goût de la cour ;

il aimait cette salle, où tout était réuni pour

le plaisir de ses yeux avides de la pompe et

de ses oreilles sensibles aux louanges. On y

chantait ses vertus, cela seul était suffisant.

Chaque ouvrage était précédé d'un prologue

qui n'était d'un bout à l'autre qu'un dithyrambe en l'honneur du roi. Aussi, ce que

Louis XIV préférait dans les opéras, c'étaient

ces morceaux ; il les chantait souvent lui-même, et on l'entendait fredonner de sa voix

la plus fausse :

Plus brillant et mieux fait que tous les dieux ensemble, ou encore :

Le grand roi, comme on sait, ne se donnait pas la peine de feindre la modestie.

Quoique le théâtre de l'Opéra commence à

tenir, au XVIIe siècle, une grande place dans

la vie oisive des courtisans et de l'aristocratie élégante, il ne devient que plus tard, sous

la Régence, avec les fameux bals, un foyer

d'intrigues restées fameuses et le temple

scandaleux où les grands seigneurs vinrent

se choisir leurs sérails. La constante protection accordée par Louis XIV à son Académie de musique et les cajoleries de la cour

pour tout ce qui était acteur ou danseur contribuèrent surtout à faire insensiblement

prendre cette importance à l'établissement

fondé par Lulli. En payant les dettes de ses

chanteurs, en excusant leurs mauvaises

mœurs, en les introduisant pour ainsi dire

dans sa familiarité, le roi donna l'exemple à

ses courtisans et montra qu'il pardonnait tout à ceux qui contribuaient

à ses plaisirs. Il tolérait de la part de ses chanteurs et de ses

danseurs des libertés de langage qu'il ne

laissait jamais impunies chez les autres. On

raconte que le chanteur Gaye, s'étant permis un jour quelques

plaisanteries contre l'archevêque de Reims et apprenant que celui-ci

avait eu connaissance de ses propos, alla

trouver le roi, lui avoua tout et lui en demanda pardon. Quelques jours

après, comme il chantait à la messe en présence de Sa Majesté,

l'archevêque, pour se venger, dit assez haut

pour être entendu : « C'est dommage, ce pauvre Gaye perd sa voix.

– Vous vous trompez, repartit le roi, il chante bien, mais il

parle mal. » Les acteurs de l'Académie étaient

presque tous des ivrognes qu'on était obligé la plupart du temps d'aller

chercher au cabaret au moment de commencer le spectacle.

Duménil, Thévenard avaient peine à se tenir

sur leurs jambes lorsqu'ils entraient en scène.

Il fallait à Duménil six bouteilles de vin de

Champagne pour chaque représentation.

Boutelon avait aussi des manies extravagantes. Plusieurs fois on le mit en prison. Craignant que la mauvaise chère n'altérât son

organe, Louis XIV lui faisait servir chaque

jour une table de six couverts, et de douze si

l'amphitryon avait porté jusqu'à douze le

nombre de ses convives. Cette sollicitude pour tout ce qui touchait à l'Opéra, les talents de Lulli comme administrateur et comme musicien contribuèrent beaucoup à donner de l'éclat à ce théâtre. Mais après la mort de son chef, en 1687, il ne tarda pas à tomber en décadence. Francine, gendre de Lulli, lui succéda le 27 juin 1687 ; il administra mal et fut obligé, en 1698, d'associer à son entreprise trois collègues qui s'endettèrent pour une somme de 380.780 livres, et, malgré ce sacrifice, se virent forcés, en 1704, de céder leur privilège à Guyenet, payeur de rentes. Celui-ci ne réussit pas davantage. Après avoir liquidé les comptes de ses devanciers, il fit des dettes comme eux, ruina sa santé et laissa à sa mort un déficit de 400.000 livres (20 août 1712). L'administration de l'Opéra allait de mal en pis. Après avoir été mise sous la surveillance du duc d'Antin, puis de divers grands seigneurs dont l'influence fut déplorable, on la confia aux soins de Destouches (1728), de Gruer (1730), d'Eug. de Thuret, ancien capitaine, qui, après onze années (1733-1744), se trouva forcé, comme ses devanciers, de déposer son bilan. Ses successeurs n'eurent pas plus de bonheur, et, jusqu'à la Révolution, malgré des moments d'éclat et de fortune, l'Opéra fut un gouffre où vint s'engloutir l'argent des directeurs, alléchés par l'appât du gain et ayant trop de confiance dans leur habileté. Ainsi, cet établissement, à la fin du règne de Louis XIV, après un brillant début, se trouvait, comme tout le reste, dans le plus piteux état. L'orgueilleux monarque ne devait voir, dans sa vieillesse, que des ruines préparées par son faste insouciant, ses folles dépenses et sa fatale politique.

Pour dignes émules, ce danseur eut Mlles

Camargo et Sallé, dont la grâce arrachait à

Voltaire un cri d'admiration :

Ah ! Camargo, que vous êtes brillante ! Ce ne fut point cependant par cette réunion de talents divers, d'artistes remarquables que l'Opéra acquit, sous la Régence et le règne de Louis XV, une réputation si éclatante. C'est une autre raison, connue de tous et devenue légendaire, qui lui valut sa bruyante célébrité. De même que la pénurie du trésor royal, sur la fin du siècle de Louis XIV, avait développé et fait connaître une race d'hommes appelés les traitants, dont Samuel Bernard est resté comme un des types les plus accomplis, ainsi, au commencement de la Régence, ou vit surgir une espèce féminine particulière à laquelle on donna le nom de filles d'Opéra. Leurs orgies, leurs dépenses folles, le nombre et le rang illustre de leurs amants, leur luxe inouï, la place qu'elles occupent dans les Mémoires du temps, leurs querelles avec les dames de la cour, tout cela leur donne droit de cité dans l'histoire d'une époque dont elles représentent les mœurs. Les filles d'Opéra, d'abord repoussées avec mépris par la société des femmes a laquelle avait appartenu Mme de Sévigné, finirent par être admises et même recherchées, au XVIIIe siècle, par les plus grandes dames. La reine Marie-Antoinette consulta plus tard et écouta avec respect les avis de la Guimard sur les choses de toilette. Le régent d'abord, puis Louis XV, avaient donné l'exemple en choisissant leurs maîtresses parmi les étoiles de l'Académie de musique ; les grands seigneurs firent comme eux, et cela fut bientôt une question de mode que contribua à répandre l'innovation des bals masqués. Ces bals, créés en 1717 par le chevalier de Bouillon, qui avait imaginé une machine ingénieuse pour amener le parterre au niveau de la scène, furent pendant plus d'un siècle le privilège exclusif de l'Opéra. Donnés, dans l'origine, tous les dimanches, depuis la Saint-Martin jusqu'à l'Avent, et depuis les Rois jusqu'à la fin du carnaval, il s'y noua des intrigues célèbres. Leur vogue fut incroyable. Le Régent, dont les appartements du Palais-Royal touchaient à l'Opéra, y vint souvent, et quelquefois dans un état d'ivresse honteux, ainsi que ses courtisans, le conseiller d'Etat Rouille et le duc de Noailles. Quelques dessins de Watteau nous ont conservé le souvenir de ces fêtes. Ce ne fut que quelques années plus tard qu'afin d'attirer plus de monde aux bals masqués, on imagina d'y introduire des danseurs de l'Opéra pour y exécuter des danses de caractère. Ceux-ci s'y firent remarquer par leurs innovations, et c'est de là que viennent les danses des Calotins, la Farandole, les menuets à deux, les contredanses à huit, puis à seize, le pas des Rats, la Calotine, le Poivre, la Monaco, etc.

Nous ne pouvons rappeler ici les noms de

toutes les beautés de l'Opéra, chanteuses, figurantes, danseuses ou

choristes qui se rendirent célèbres à cette époque ; on trouvera

le récit de leurs aventures dans les Mémoires

de l'époque. Donnons pourtant une mention

aux aimables sœurs Louison et Fanchon Moreau, que Monseigneur, fils de Louis XIV, se

fit amener un jour chez lui par un homme de

confiance, et auxquelles il daigna prodiguer

ses bonnes grâces ; à la choriste Souris, « ainsi

nommée à cause de sa taille svelte et fine » ; à la figurante Emilie Dupré,

à la petite Leroi, toutes trois maîtresses avouées du Régent, etc. L'opulence et les prodigalités de

Mlle Pelissier et de Mlle Deschamps, à cette

époque, sont restées historiques, et toutes

deux, quoique simples figurantes, savaient admirablement dévorer les

millions des fermiers généraux, et des milords anglais. Et

non seulement le roi et ses courtisans, mais

aussi les prélats venaient à l'Opéra, au

foyer de la danse ou aux bals. On lit ce qui

suit dans le Journal de Barbier (année 1750) : «

M. le comte de Clermont, abbé de Saint-Germain-des-Prés, a publiquement Mlle Le

Duc, qui était une danseuse de l'Opéra ; elle

passe les trois quarts de l'année à Berny, maison de plaisance de l'abbé, où elle tient et

fait les honneurs de la table. Elle a une belle

maison dans la rue de Richelieu, où le prince

de Clermont passe quelquefois huit jours. On

y fait des concerts. Les Pères de l'abbaye

qui ont affaire au prince viennent l'y trouver

le matin. » Cette Mlle Le Duc se promenait

au bois de Boulogne couverte de diamants,

et le prince de Clermont se montrait avec

elle dans un carrosse traîné par six chevaux.

Il finit par se marier secrètement avec elle.

Nous n'en finirions pas si nous nous mettions à raconter les traits d'indécence, les

orgies de toute sorte des sirènes de l'Opéra. Le scandale était si

grand, que l'administration du théâtre fut plus d'une fois obligée

d'avoir recours à des peines disciplinaires. Ainsi, Mlle Pelissier fut congédiée le 13 février 1734, pour des raisons qui ne peuvent

s'écrire. Il en fut de même pour Mlle Petit,

surprise dans le dessous du théâtre en costume de « Vénus sortant de l'onde », écoutant

les douceurs que lui contait le marquis de

Rounac. Un directeur de l'Opéra, Gruer, fut

renvoyé à cause de ses orgies : c'est lui qui,

fin gastronome, avait fait apporter sur un plat immense, dans un de ses

festins, un poisson de son invention : du milieu d'une touffe

de persil, artistement disposé, sortit tout à

coup une charmante beauté dans un costume

de naïade. Ou comprend combien l'avantage

de pouvoir figurer a l'Opéra devait être ambitionné par un grand nombre de postulantes ;

l'emploi conduisait aux honneurs et à la richesse. Le directeur Monnet songea à tirer

parti des demandes qui l'assiégeaient et fit payer une redevance aux

demoiselles qui aspiraient à être figurantes. C'est à cette époque aussi que l'on vit de malheureuses jeunes

filles arrachées à leurs parents et reléguées à

l'Opéra comme dans un cloître d'un nouveau

genre. Il suffisait de les faire inscrire sur les

contrôles du théâtre pour les soustraire aux

réclamations de leurs familles. Les seigneurs

qui dédaignaient de prendre la peine de les séduire usaient de ce moyen.

Le comte de

Melun fit enlever ainsi d'un seul coup les deux

demoiselles de Camargo, dont l'une n'avait

pas encore atteint l'âge de treize ans. l'Opéra

était un asile inviolable comme autrefois le temple de Vesta, avec cette

différence qu'ici la

virginité n'était pas de rigueur. Les lettres de

cachet donnaient des acteurs ou des danseuses à l'Académie de musique de la même façon

qu'elles fournissaient des captifs à la Bastille.

Malgré l'importance croissante de l'Opéra,

le talent des acteurs, le perfectionnement des décors et des ballets, la

situation pécuniaire de ce théâtre ne se trouvait pas améliorée. Après le capitaine

Thuret, dont la direction avait eu une fin si malheureuse (1744),

on vit Rebel et Francœur, qui gardèrent l'administration jusqu'en 1757 et

furent remplacés successivement par MM. Trial et Le Breton. A cette époque, un terrible accident

compromit encore l'état de l'Académie de musique. Le 6 avril 1763, à

huit heures du matin, le feu prit au théâtre et consuma la salle

bâtie par Richelieu, et où l'on jouait depuis quatre-vingt-dix ans des œuvres lyriques. Le

désastre était considérable. Un grand nombre

de projets furent présentés pour une reconstruction immédiate. Les uns proposèrent les

bâtiments du Louvre ou la place du Carrousel ; d'autres insistèrent pour que l'Opéra fût

installé au Palais-Royal. Le duc d'Orléans

appuyait ce dernier projet et offrait 100.000 fr. par an pour ses loges

personnelles. Il fut décidé que provisoirement l'Opéra donnerait

ses représentations au théâtre des Machines,

aux Tuileries, que Soufflot répara à cet effet. L'inauguration eut lieu

le 24 janvier

I764, avec Castor et Pollux, de Rameau. La

sonorité en parut mauvaise, et un spectateur

désappointé ne pût s'empêcher de s'écrier : «

Que cette nouvelle salle est sourde !

– Elle

est bien heureuse », lui répondit son voisin, l'abbé Galiani, avec sa

vivacité d'esprit habituelle.

Deux lettres patentes du roi, datées de février

suivant, décrétèrent enfin la reconstruction immédiate du théâtre, et les travaux

commencèrent sur les plans de l'architecte Moreau, qui mit six ans à les terminer.

Ce long provisoire nuisit beaucoup à l'Opéra :

on allait peu aux Tuileries ; car la cour, ayant le théâtre sous la

main, y paraissait très

souvent, et alors adieu les conversations

bruyantes de l'entr'acte, adieu la liberté d'allures ! Enfin, le 2 janvier 1770, la nouvelle

salle fut ouverte.

L'entrée du théâtre était sur la place du

Palais-Royal. L'ouverture de la scène avait 36 pieds et sa profondeur

était énorme. L'architecture, qui semblait d'une légèreté effrayante,

était pleine de délicatesse et de grâce. L'avant-scène, notamment, était décorée de

quatre colonnes très minces, affaiblies encore par des cannelures à jour. Le théâtre

avait quatre rangs de loges. Dans le foyer,

on avait placé les bustes de Quinault, Lulli

et Rameau. Cette belle salle fut encore brûlée en 1781 ; c'est elle qui

vit le commencement de la réforme musicale opérée par Gluck

et Piccinni, et qui fut le témoin des luttes

acharnées de leurs partisans. Gluck fit représenter successivement à l'Opéra :

Iphigénie

en Aulide, Orphée, Alceste, Armide, Iphigénie

en Tauride ; Piccinni fit entendre de suaves

mélodies dans Roland, Athys, Iphigénie en

Tauride ; enfin ; l'arrivée à Paris de la troupe

des bouffes italiens, en 1778, dont les représentations alternaient trois fois la semaine

avec celles des opéras français, firent goûter

aux amateurs parisiens les chef-d'œuvre des

Sarti, des Anfossi, des Paisiello, etc. « Les ramistes, ou

partisans de Rameau, dit M. Audiffret, qui avaient triomphé des

lullistes, furent vaincus à leur tour, et le dernier coup

fut porté à la vieille et lamentable musique

française. » Ce ne fut pas sans combat. On

vit alors au foyer de l'Opéra, à la cour et

dans les salons, se former des factions et des

cabales en faveur des gluckistes ou des piccinnistes ; toute la société aristocratique en fut

troublée. Dans le monde des lettres, Suard,

Arnaud, Du Rollet commandaient les gluckistes ; Laharpe, Ginguené, d'Alembert,

Marmontel marchaient à la tête des piccinnistes. Les écrivains, d'ailleurs, n'entendaient

pas grand chose à la musique et se laissaient

entraîner dans l'un ou l'autre parti plutôt par

des querelles particulières et des intrigues

galantes que par un goût bien décidé et bien

personnel pour tel ou tel genre de musique.

Cette épigramme courait sur Marmontel :

Ce Marmontel si long, si lent, si lourd,

La salle du Palais-Royal ayant été de nouveau incendiée le 8 juin 1781, on construisit le théâtre de la Porte-Saint-Martin en

soixante-cinq jours. Là reine Marie-Antoinette, qui aimait passionnément l'Opéra et

avait peur d'être privée longtemps de ce spectacle, avait dit à

l'architecte Lenoir, l'auteur

de ce tour de force : « Vous me promettez d'avoir fini le 30 octobre ;

je vous donne jusqu'au 31, et si la clef de ma loge m'est remise ce jour-là, vous aurez le cordon de

Saint-Michel en échange. » Lenoir tint parole,

et, le 31 octobre 1781, l'Opéra était installé à

la Porte-Saint-Martin. On vit alors dans tout

leur éclat les splendides ballets de Noverre

et de Gardel, on entendit les œuvres de Grétry, de Sacchini, de Lemoyne, de Vogel, de

Mozart, qui débutait, etc.

Cette seconde partie du XVIIIe siècle fut

extrêmement brillante pour l'Opéra ; les plus

merveilleux talents s'y trouvèrent réunis.

Voici ce qu'écrivait, en 1788, le Journal de

Paris : « Ce spectacle, le plus imposant de

tous par la richesse qu'il étale dans tous les

genres, par le grand nombre de sujets dont

il est composé, enfin par les chefs-d'œuvre

qui depuis quelques années se sont multipliés, a reçu toutes les faveurs

de la part de l'administration chargée de le diriger. Des prix

sont proposés pour les meilleurs poèmes ; des

maîtres, choisis dans la classe des artistes

éprouvés, enseignent gratuitement les élèves ; des encouragements de

tous genres sont prodigués aux talents qui veulent se consacrer

à la perfection... » Parmi les artistes de cette

époque, il faut rappeler les noms de Jélyotte, «

le beau chanteur », comme on disait, Larrivée, Legros, puis Lainé, Loïs,

Adrien, Chardini, Rousseau, Chéron, etc. Parmi les femmes, la célèbre Sophie Arnould brillait au

premier rang ; vinrent ensuite Mme Saint-Huberty, Mlle Maillard, etc.

Parmi les coryphées de la danse, il nous

suffira de mentionner les noms si connus de