Charles CICERI

Pierre-Luc-Charles CICERI dit Charles CICERI

peintre décorateur français

(Saint-Cloud, Seine-et-Oise [auj. Hauts-de-Seine], 18 août 1782 – Saint-Chéron, Seine-et-Oise [auj. Essonne], 22 août 1868*)

Fils de Charles François Alexandre CICERI ( av. 1810) et de Félicité COUVENT.

Epouse à Paris ancien 2e le 24 février 1810* Alexandrine Marie Pauline ISABEY (Paris, 13 novembre 1791* – Paris 9e, 08 janvier 1871*), fille du peintre Jean-Baptiste ISABEY.

Parents d’Etienne Eugène CICERI (Paris ancien 2e, 26 janvier 1813 – Bourron-Marlotte, Seine-et-Marne, 21 avril 1890*), peintre de paysages et lithographe [épouse 1. Augustine BOULANGER ; épouse 2. Catherine DAUBOURG (1834 –)] ; d’Ernest CICERI (Paris ancien 2e, 23 décembre 1815 – 1866) ; de Félicie Justine CICERI [épouse du décorateur François-Joseph NOLAU] ; de Lucie Nancy CICERI [épouse du décorateur Auguste Alfred RUBÉ].

Il reçut les leçons de Bellangé et, dès ses débuts aux Salons, se fit remarquer par son entente du clair-obscur. Le caractère fantastique qu'il savait donner aux ruines, aux paysages nocturnes, le fit désigner pour peindre les décors de l'Opéra. C'est dans cet ordre de travaux que Ciceri s'est acquis une réputation méritée. Nommé en 1809 peintre paysagiste de l'Académie impériale de musique, il conçut pour l'Opéra la plupart de ses décors. A sa mort, il était inspecteur des théâtres impériaux. Citons, parmi ses meilleurs décors, ceux de la Muette de Portici, de Guillaume Tell, de Robert le Diable, de la Vestale, des Petites Danaïdes, de Moïse, d'Armide, etc. Le musée d'Aix conserve de lui Falaises de l'Océan ; le musée de Versailles, Attaque de Vienne.

Il est décédé en 1868 à quatre-vingt-six ans, domicilié 56 rue du Faubourg-Poissonnière à Paris 10e.

Son fils Eugène Ciceri exécuta lui aussi des décors de théâtre, mais est principalement estimé pour ses vues de la forêt de Fontainebleau.

|

Né avec des dispositions pour la musique aussi remarquables que pour la peinture, et doué d'une voix superbe, il passa plus de dix ans au Conservatoire, étudiant avec passion l'harmonie et le chant. Il était même sur le point de débuter à l'Opéra, quand, à la suite d'une chute de voiture, il perdit ses plus belles notes de ténor. Il avait alors vingt-huit ans. Déjà, à cette époque, la peinture ne lui était pas étrangère ; dans les loisirs que lui laissait l'étude pénible des sons filés, des vocalises, des trilles, etc., il allait faire des pochades sur nature, petites gouaches spirituelles et vives, que ses nombreux amis avaient déjà remarquées. Bellangé, moins dans l'espoir de développer en lui un véritable tempérament de peintre que pour le distraire du chagrin que lui causait son avenir brisé, le prit dans son atelier et le fit dessiner du matin au soir. Ce rude traitement eut un double résultat : celui de lui faire oublier ses rêves de chanteur, et de faire surgir en lui, presque spontanément, le génie de la décoration, l'instinct du clair-obscur, de l'effet pittoresque, au suprême degré. Aussi produisit-il une véritable sensation lors de l'exposition de ses premières œuvres, représentant de vieilles rues noires, tortueuses, défoncées, illuminées d'un rayon de soleil ; quelques ruines poétiques de l'Allemagne, où la lune revêt un aspect fantastique, presque sinistre, tout un monde nouveau enfin ; car jamais peintre n'avait traduit avec autant d'audace, de puissance et de bonheur les impressions les plus étranges, les plus bizarres que puisse éveiller la nature. Le journalisme, qui avait unanimement salué ce talent nouveau, mit alors en avant l'excellente idée des décors de l'Opéra. L'idée fit son chemin, et l'administration de l'Académie de musique confia à Ciceri les décors de la Lampe merveilleuse. Dépeindre l'enthousiasme du public, la première fois que lui apparurent ces peintures magiques, est une chose impossible : ce fut du délire. On n'allait plus à l'Opéra que pour jouir de la vue de ces décors, et la salle était comble tous les soirs. Nous citerons surtout, parmi ces décors merveilleux, ceux de la Muette de Portici, de Guillaume Tell, de Robert le Diable, de la Vestale, des Petites Danaïdes, de Moïse, d’Armide, etc. La vogue immense de Ciceri le porta malgré lui à se faire chef d'école ; il se vit alors entouré, dans son atelier, d'une foule de jeunes peintres français et étrangers, qui devinrent bien vite ses collaborateurs. On était en 1825 : le maître venait d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur ; il était depuis longtemps décorateur en chef de la maison du roi et de l'Opéra. En 1826, le sacre de Charles X lui offrit l'occasion de déployer une fois de plus toute la fantasmagorie de son talent. Et pendant qu'il peignait par centaines ces décors merveilleux, l'infatigable artiste trouvait encore le temps d'exécuter des aquarelles splendides, que les amateurs s'arrachaient à prix d'or. Parmi celles qui ont eu le plus de succès, citons : la Piazzetta della Capella vecchia de Naples ; l'Attaque de Vienne, composition remarquable, bien qu'elle soit, comme sujet, tout à fait en dehors du genre de l'auteur ; elle fait partie du musée de Versailles ; des Vues de la Suisse en très grand nombre, et toutes d'un effet prodigieux, d'une justesse de ton inouïe, quelquefois d'une couleur splendide. Bien que la décoration appartienne à l'art secondaire, il n'en est pas moins vrai qu'il fallait pour l'inventer et la porter au point où nous la voyons un ensemble de facultés assez rare, une organisation peu commune. Et cependant Ciceri, depuis vingt ans et pendant qu'il vivait encore, a été traité avec indifférence. Il n'en a pas moins créé l'art décoratif, dont il est resté la plus haute expression. (Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 1876)

|

|

Le musée de l'Opéra a acquis récemment un album de croquis de Pierre Ciceri dont font partie les quatre dessins ci-contre. Ce recueil fut exécuté en Italie et contient les premières études de l'artiste pour les décors de Guillaume Tell et de Robert le Diable, on sait que ces décors furent à l'origine des mises en scène à grand spectacle qui firent la fortune du Docteur Véron, au XIXe siècle. (l'Opéra de Paris n° 8, 1953)

|

|

Décors d'opéra et de ballet : « Ciceri et le romantisme naturaliste », par André Boll

La période qui suit le XVIIIe siècle est une période sans grand intérêt. La décoration théâtrale vit sur sa lancée. Elle se contente d'aménager l'acquis des siècles précédents. Certes, on peut y découvrir des décorateurs de talent, mais ceux-là ne font guère preuve d'une réelle originalité. Avec l'explosion du romantisme, le climat change. Avec lui, naît, entre autres choses, la notion de l'archéologie, plus exactement, de la « reconstitution historique », accompagnée d'un pittoresque pas toujours de très bon aloi, au point qu'on est en droit d'affirmer que le XIXe siècle est féru d'archéologie, comme le XVIIe l'était de perspective. Ce besoin de vérité historique est né, à la scène, dans les mélodrames de Pixerécourt, pour s'étendre au théâtre de Victor Hugo, et s'installer en maître dans les théâtres de musique. Avant le règne de Ciceri, « nouveau sorcier », tel Torelli, de la décoration théâtrale, les architectes Percier et Fontaine travaillèrent pour la scène, et exécutèrent de nombreux décors, dans le style froid à la David, pour l'Académie de musique (l'Opéra), devenue, de royale, impériale. La campagne de Bonaparte en Egypte avait remis l'art des Ptolémées à la mode. C'est ainsi que le peintre Isabey édifia, sur la scène de l'Opéra, pour « les Amours d'Antoine et Cléopâtre » (1808), de gigantesques salles hypostyles. Mais le grand homme de la décoration théâtrale de l'époque, et, en particulier, de la décoration théâtrale d'opéra, fut incontestablement Ciceri. Ciceri peut être considéré comme le père de la décoration théâtrale de tout le XIXe siècle. Son nom s'inscrit dans l'histoire, à la suite de ceux de ses illustres prédécesseurs : Jean Bérain et Servandoni. Ciceri, comme Servandoni, était d'origine italienne. Dès 1809, — il n'a pas trente ans — il assume les fonctions de peintre paysagiste à l'Académie de musique. C'était l'époque où chaque décorateur s'efforçait de briller dans une spécialité bien définie : l'un peignait les figures, l'autre l'architecture, un troisième les palais, un quatrième les paysages... L'année suivante, Ciceri est nommé décorateur en chef de l'Opéra, succédant à Isabey, son beau-père. Quelles sont les caractéristiques de l'art de Ciceri ? Ciceri est un « naturaliste ». Ayant vécu toute l'époque romantique, il est, par cela même, imbu de vérité historique. La couleur locale le hante au plus haut point. Force nous oblige à reconnaître qu'après la révolution de Servandoni — laquelle avait rompu avec le très conventionnel décor classique d'opéra — on assistait à d'étonnants mélanges de styles, qui n'avaient plus aucune analogie avec le style composite, de nature féerique, inventé par un Jean Bérain. Ainsi, en 1777, « Alceste » était présenté dans un décor dans lequel les motifs égyptiens côtoyaient une ornementation gothique et mauresque, avec des parties renaissance italienne, et quelques fioritures de l'invention de l'artiste... Quel salmigondis ! Donc, Ciceri, en marge de ses études de peintre décorateur, étudie l'archéologie. Il se refuse à tout mélange de styles hétéroclites. Et cela, au moment même où allait naître et prospérer l'opéra historique à la Meyerbeer ! Cette conjoncture exceptionnelle le met aussitôt en vedette. Au cours de sa carrière, il ne compose pas moins de 400 décors ! Dès 1822, il conquiert ses premiers triomphes avec des ouvrages aujourd'hui tombés dans l'oubli, « Aladin ou la lampe merveilleuse », « Alfred le grand »..., triomphes qui placent le décorateur au premier rang des créateurs d'opéras, de sorte qu'un « soiriste » du moment a pu écrire, à l'issue d'une représentation, les lignes suivantes : « On a nommé le librettiste pour les conversations (trois claques), le compositeur pour la musique (approbations), le maître de ballet pour la chorégraphie (applaudissements soutenus) et M. X... pour la décoration (bravos unanimes). » Ce M. X... ne pouvait guère être autre que Ciceri.

une représentation de Robert le Diable de Meyerbeer (au fond, le décor du cloître par Ciceri)

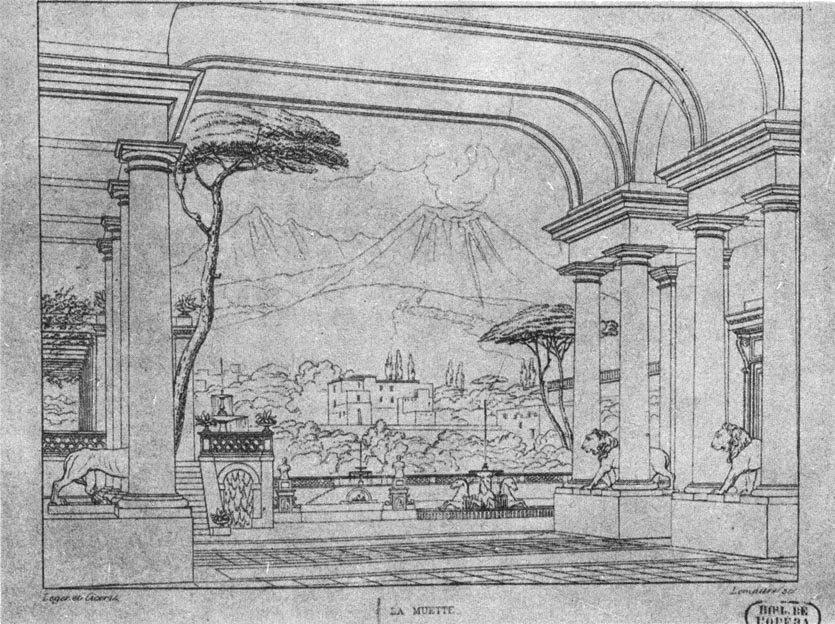

Un des plus célèbres décors de Ciceri a été celui du cloître de « Robert le diable », opéra de Scribe et de Meyerbeer, décor qui, en 1831, coûta la somme fantastique de 43 000 francs ! Le directeur de l'Opéra, Duponchel, donnait à Ciceri l'occasion de rechercher des jeux savants de perspective et de clair-obscur. La galerie du cloître était éclairée au gaz, procédé qui remplaçait les quinquets. Dans sa mise en scène, Duponchel utilisait en outre, pour les apparitions, les trappes anglaises, et le tableau des fantômes de nonnes, surgissant, livides, de leurs sépultures, fut applaudi à tout rompre. L'architecture de ce cloître est la reproduction fidèle, sur une scène de théâtre, d'un monument historique, avec sa galerie recouverte en charpente, et le charnier nécessaire à l'action dramatique, reproduction du cloître de Montfort-l'Amaury, en Seine-et-Oise. Pour l'adapter aux nécessités scéniques (Dieu soit loué ! le décor construit en « toc », style cinéma, n'existait pas encore...), Ciceri avait ajouté au cloître un faux triforium, et remplacé les piliers massifs par d'élégantes colonnes. Ciceri obtint, avec son décor, un accueil délirant, à rendre jaloux le compositeur. Ce qui ne manqua pas de se produire, puisque Meyerbeer, après la première représentation, écrivit à Duponchel les lignes suivantes : « Mon cher Directeur, je vois bien que vous ne comptez pas sur ma musique elle-même, puisque vous cherchez un succès de spectacle. » Duponchel, vexé, répondit alors à Meyerbeer : « Peut-être avez-vous raison... Mais n'oubliez pas que plus un opéra est bête, plus il a de succès. » Encouragé par un tel succès, le successeur de Duponchel, le Dr Véron, n'hésita pas à rééditer, pour le « Don Juan » de Mozart, en 1834, les mêmes effets. Dans la scène finale, n'imagina-t-il pas « un vaste cimetière fantastique où sortaient des tombes, un cierge à la main, les femmes violées par l'Espagnol, criant vengeance de leur virginité outragée ? » En dehors de « Robert le diable », le nom de Ciceri restera attaché à celui d'autres grands opéras : le « Guillaume Tell », de Rossini, et, surtout, « la Muette de Portici », d'Auber. Pensez donc, pour ce dernier opéra, il fallait réaliser, sur scène, l'éruption du Vésuve (éruption volcanique dont nous voyons la réplique modernisée dans le tableau des Incas, des « Indes galantes »). Cette éruption du Vésuve avait déjà été présentée par Daguerre, dans un diorama de son invention. Elle figurait également dans un opéra de Paccini, « les Ultimes Jours de Pompéi », donné, en 1827, à la Scala. Le gouvernement français de l'époque n'hésite pas. Il envoie Ciceri en Italie pour étudier, sur place, les effets sensationnels obtenus par M. Allessandro Sanquirico, chef machiniste de l'Opéra de Milan. En sus de cette éruption, Ciceri rapporte, dans ses cartons, une foule de croquis (couleur locale !) de costumes napolitains, d'éventaires de fromages, de jambons, de poulets non plumés, de marchands ambulants de noisettes enfilées, de marchands de glaces, de sorbets, etc. Deux décors de Ciceri firent merveille : le rivage de la Méditerranée, avec son beau ciel napolitain, et le vestibule du palais, avec vue sur le Vésuve. L'éruption du Vésuve était naturellement le « clou » du spectacle. On substituait au Vésuve couronné d'un calme panache de fumée un Vésuve en fureur, crachant feux et flammes, substitution accompagnée de « coups de tam-tam, tonnerre, trémies, ronflons marchant à la fois, jusqu'à des grosses pierres tombant des cintres ». Ce qui permit à Théophile Gautier d'écrire : « Le temps des spectacles oculaires est venu. »

Si, dès la première moitié du XIXe siècle, l'opéra sacrifie au genre historique de n'importe quelle époque, le ballet, lui, montre une prédilection pour les évocations médiévales. Ce ne sont, à l'instar du mélo de Pixerécourt, que tombeaux, caveaux, abbayes en ruines, souterrains, destinés à créer un climat d'angoisse, dont le public semble particulièrement friand. Goethe et Heine ont mis à la mode les légendes allemandes, les burgs du Rhin et leur lorelei. C'est effectivement en feuilletant un livre de Henri Heine que prit corps, dans l'esprit de Théophile Gautier, le sujet de « Giselle », considéré comme le chef-d'œuvre du ballet romantique. Dans un passage du livre, Heine relate la légende des « willis », ces fiancées mortes avant le jour de leur mariage, et qui ont conservé, dans la tombe, la frénésie de la danse qu'elles n'ont pu satisfaire de leur vivant. Dans leurs cœurs éteints, dans leurs pieds morts, cet amour demeure si vivace qu'à minuit elles se lèvent, se rassemblent en troupes sur la grand-route, et malheur au jeune homme qui les rencontre : il doit danser avec elles jusqu'à ce que mort s'ensuive. « Parées de leurs habits de noces, des couronnes de fleurs sur la tête, des anneaux brillants à leurs doigts, les « willis » dansent au clair de lune, comme des elfes ; leur figure, quoique d'un blanc de neige, est belle de jeunesse. Elles rient avec une joie perfide, elles vous appellent avec tant de séduction, leur air a de si douces promesses que ces bacchantes mortes sont irrésistibles. » Après avoir décoré le premier ballet en tutus (« la Sylphide »), ballet dans lequel la danseuse (la fameuse Taglioni) s'envolait grâce à un procédé de machinerie dénommé « vol », Ciceri est chargé justement d'illustrer « Giselle », lors de la création, en 1841. Certains critiques prétendirent que la toile de fond était trop immense, trop bariolée, semée de montagnes avec des horizons de toutes les couleurs qui alourdissaient le lever de rideau... « Décor de style nettement naturaliste, prétend Lifar, parfois touffu et surchargé de détails destinés à créer l'atmosphère de réalité. Sans doute, poursuit-il, le réalisme, dans le fantastique, est-il un des traits les plus frappants du théâtre romantique ; mais, ajoute-t-il aussitôt, il est curieux de voir mêler de la sorte des conceptions fantaisistes à de scrupuleuses recherches archéologiques, basées, tantôt sur des poncifs de théâtre, tantôt sur des pièces de musée. » Par ces lignes, Lifar fait le procès de l'art de Ciceri, de cet art composite qui se voulait naturaliste, dans le mauvais sens du terme, et qui, parallèlement, acceptait les pires conventions du décor peint en trompe-l’œil. Ces réserves n'entament que partiellement l'importance historique jouée par Ciceri dans l'évolution de la décoration théâtrale : avec Ciceri, le décor devient déjà un tableau. Et si ses conceptions ont, par la suite, donné naissance à cette fausse optique théâtrale, si les arbres finement découpés, collés sur des réseaux de filet ou de tulle, firent la gloire éphémère, et un tantinet usurpée, d'un Jusseaume, nul ne saurait en rendre Ciceri entièrement responsable ; ce décorateur, ce grand décorateur de théâtre fut, en son temps, un novateur. Sous l'impulsion de Ciceri, débordé d'élèves, s'ouvrent, pour répondre aux nécessités accrues des mises en scène spectaculaires, de nombreux ateliers de décoration théâtrale, dont les « patrons-peintres » ont été magnifiés, non sans excès, par Théophile Gautier : « Ce sont des sacrifiés, s'écrit-il. Que d'ouvrages vantés leur doivent le succès ! Que de chutes ils ont empêchées ! Que de sots dénouements sauvés par quelque apothéose !... Le public s'imagine que, pour produire une belle décoration, il suffit de répandre des seaux de couleurs sur une toile étendue à terre, et de les mélanger avec des balais ; le jeu de lumière fait le reste. C'est à peine si, au bout de leurs analyses, les feuilletonistes signalent, en quelques mots rapides, ces merveilles qui demandent tant de talent, d'imagination et de science... Et cependant, quel art, vaste, profond, compliqué, que le décor comme on l'entend de nos jours. La perspective, que la plupart des peintres ignorent, les décorateurs la savent mieux que Paolo Ucello, qui l'inventa. Ils la savent d'une façon rigoureuse, géométrique, absolue. Ils connaissent la projection des ombres, dessinent l'architecture comme les architectes, et procèdent d'une manière complètement scientifique dans le tracé et la plantation des décors. Rien n'est livré au hasard de ces vastes machines, dont les toiles de fond sont grandes trois ou quatre fois comme « les Noces de Cana ». La moindre erreur, le plus léger gauchissement y produiraient des déviations énormes. »

« Ce n'est, là, que la partie matérielle

de la décoration. Pour suffire aux exigences imprévues des auteurs, il

faut posséder à fond tous les pays, toutes les époques, tous les

styles ; il faut connaître la géologie, la flore et l'architecture des

cinq parties du monde. Cela n'est même pas assez. Les civilisations

disparues, les splendeurs du monde antédiluvien, les verdures azurées du

paradis, les flamboiements rouges de l'enfer, les grottes de madrépores

de l'océan, Babel, Enochia, Ninive, Tyr, Memphis, et tout le domaine de

la féerie, ce qui existe et ce qui n'existe pas, le décorateur doit être

prêt à rendre ces spectacles si divers. Un auteur écrit, en tête d'un

acte : « La scène est à Byzance », et, vite, l'artiste bâtit un palais

byzantin, avec pleins-cintres, coupoles, colonnes de porphyre, mosaïques

à fond d'or, auquel Arthemius de Tralles, l'architecte de Justinien, ne

trouverait rien à reprendre. Si l'action se passe en Chine, tout

aussitôt se dressent les tours en porcelaine avec toits recourbés,

s'élèvent les ponts en forme de « Il est douloureux de penser que rien ne reste de ces chefs-d'œuvre destinés à vivre quelques soirs, et qu'ils disparaissent des toiles lavées pour faire place à d'autres merveilles également fugitives. Que d'invention, de talent, de génie perdus, et sans même laisser toujours un nom ! » Ces noms, peut-être ignorés du public du moment, sont toutefois parvenus jusqu'à nous. Ce sont ceux de : Philastre et Cambon, Séchan et Despléchin, Rubé et Chaperon, Carpezat, Lavastre, Poisson... puis ceux de Jambon et Bailly, d'Amable... En dépit des louanges de Théophile Gautier, la décoration devint progressivement un métier de spécialistes, plus proche de l'artisanat que de l'art véritable. Oh ! Gautier a raison ; tous ces gens-là connaissaient leur métier, ils le connaissaient même remarquablement. Aucune des ressources innombrables de la « scène à l'italienne », de la perspective, de la peinture en trompe-l’œil, du tracé des ombres, du modelé dans le détail... n'ont été aussi savamment exploitées. Malheureusement, ce qui était technique au service de l'art dégénéra en recettes et procédés. Et on assista à la faillite des décorateurs professionnels qui poursuivaient une tradition banale, sans plus réussir à dépenser le moindre talent. Formules anciennes, reconstitutions pittoresques, toiles peintes à grand renfort de trompe-l’œil et de tours de main, si compliquées, si emphatiques, si surchargées de détails, si peu à l'échelle humaine, si infatuées d'une archéologie fantaisiste que l'art du peintre n'était plus qu'une sorte de faubourg Saint-Antoine de la peinture décorative. La routine, dans laquelle se complaisait le décorateur, le mépris dédaigneux avec lequel il considérait les essais qui se poursuivaient dans les autres domaines de l'art (nous pensons à la véritable révolution picturale accomplie, dès la fin du XIXe siècle, par Manet, Cézanne, Gauguin, Van Gogh...), pour tout dire, son ignarerie habituelle ont alors achevé cette lamentable faillite : le décorateur de métier s'était volontairement relégué au niveau d'un simple façonnier.

(André Boll, metteur en scène, Musica Disques, avril 1959)

|

dessin de Ciceri pour le décor du dernier acte de la Muette de Portici d'Auber : l'éruption du Vésuve (Opéra, 1828)