Cinquante ans de musique française (1874 - 1925)

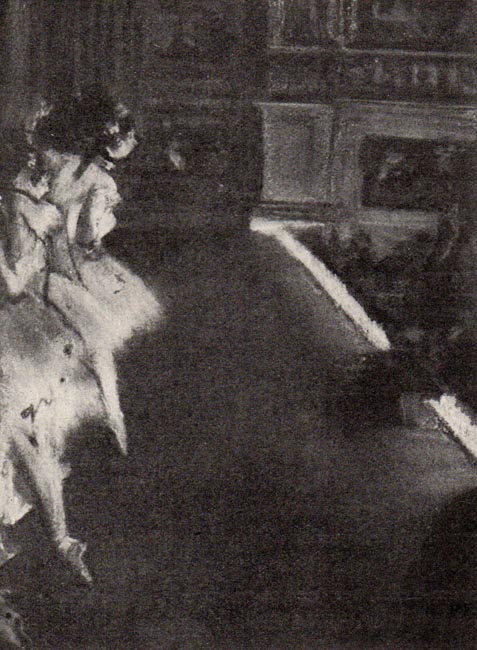

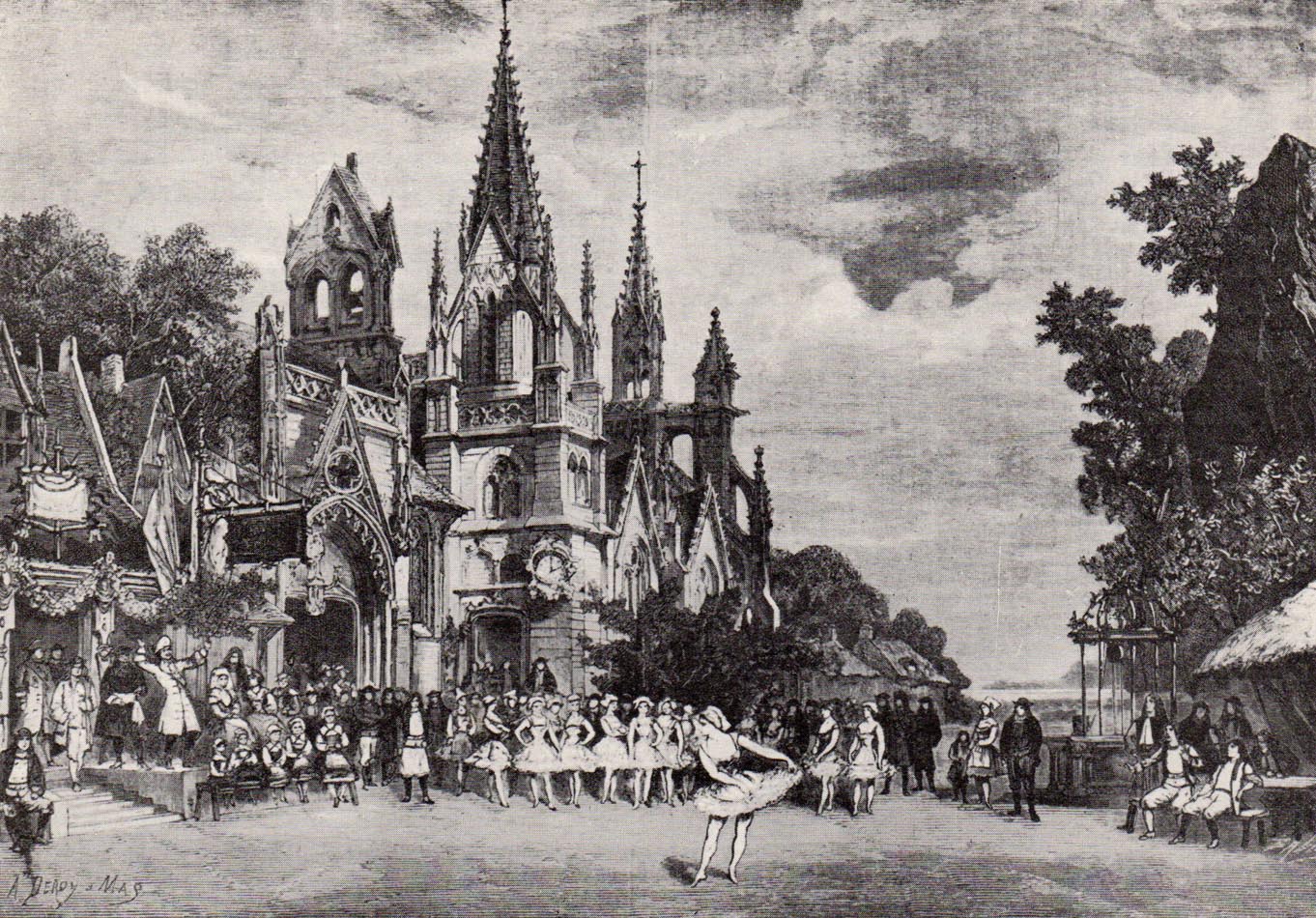

figures de danse (eau-forte de Paul Renouard)

L'OPÉRA

par Louis LALOY

I

Constitution de l'Opéra Français.

Il n'est guère possible d'étudier l'opéra français, à une période quelconque de son histoire, sans rappeler d'abord le mot de La Bruyère : « Le propre de ce spectacle est de tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans un égal enchantement ».

Tout en rendant hommage à la sagacité du moraliste, il importe cependant de remarquer qu'en faisant une place à l'opéra dans son chapitre des Ouvrages de l'esprit, il n'a nullement prétendu donner une définition du genre, alors dans sa première nouveauté, mais seulement en marquer au passage les traits les plus frappants et les plus singuliers. Il ne compose pas un Art poétique comme Boileau ; il nous invite à visiter une galerie de Caractères, complaisamment poussés à la charge. L'opéra et ceux qui s'occupent de ce spectacle à la mode s'y reconnaissent à leur affairement, à leur vantardise et à des ambitions qu'un pur homme de lettres comme La Bruyère ne peut estimer que follement présomptueuses. Et c'est pourquoi, de peur qu'on ne s'y trompe, il prend soin de commencer ainsi : « L'opéra est l'ébauche d'un grand spectacle ; il en donne l'idée ».

En fait, tous les pays civilisés où existe un art dramatique ont été naturellement conduits à souhaiter, et à obtenir selon leurs moyens, la triple adhésion dont parle La Bruyère, pour la simple raison que des hommes assemblés ne peuvent être émus que de ce qu'ils voient, entendent ou comprennent. La parole, la musique et la représentation des êtres et des choses sont les trois instruments de l'art dramatique, et il n'en est point d'autres. La tragédie et la comédie de la Grèce et de Rome avaient leurs dialogues, leurs monologues, leurs parties chorales, leurs morceaux de chant, leur musique de scène, leurs choristes astreints à des évolutions cadencées, leurs masques, leurs costumes. Les « mistères » du moyen âge, succédant aux drames liturgiques, faisaient comme eux alterner la récitation avec le chant des paroles, soutenu par les instruments ; les démons y dansaient ; les anges y descendaient du ciel ; on reconnaissait les uns à leurs cornes et à leurs fourches, les autres à leurs ailes ; Dieu le Père, la Vierge et les Saints apparaissaient en robes somptueuses ; la trappe donnant accès à l'enfer s'ouvrait devant la scène, entourée des diverses mansions ou constructions figurant la maison de la Vierge à Nazareth, le palais de Ponce Pilate, le temple de Jérusalem et les autres édifices, tous ouverts du côté du public, où tour à tour passaient les personnages. Les acteurs chinois chantent et parlent, eux aussi ; un orchestre où la percussion domine scande leurs mouvements et en fait une danse expressive, dont les simulacres suppléent à l'absence du décor et des accessoires ; les costumes et le maquillage leur prêtent un aspect fantastique ou les transfigurent en héros de légendes.

Ce sont là trois types de théâtre bien différents, et on en pourrait citer d'autres, comme l'opéra-comique ou le drame wagnérien : tous ont pour objet, comme l'opéra, de prendre possession des âmes par l'intermédiaire des yeux, des oreilles et des intelligences. L'opéra ne ressemble à aucun d'eux, pas même à la tragédie grecque qu'il a d'abord voulu restaurer.

On sait que l'opéra fut inventé en Italie, vers la fin du seizième siècle, par quelques beaux esprits férus d'antiquité (1). De la musique antique, il ne leur était resté que de rares débris, tous de basse époque ; et il faut avouer que de nos jours nous ne sommes guère mieux partagés. Ils n'en pouvaient donc juger que par les préceptes des théoriciens, les appréciations des critiques et les considérations des philosophes. De ces divers témoignages, ils conclurent avec raison que la musique antique ignorait l'art de combiner entre elles des voix chantantes, qu'on appelait alors le contrepoint et qui était en pleine floraison. Comme d'autre part les auteurs anciens célébraient à l'envi les effets puissants de cette musique, capable d'exciter ou d'apaiser à volonté, moyennant le changement de quelques notes dans la gamme ou de quelques temps dans la mesure, toutes les passions de l'âme humaine, ils les crurent sur parole, et cherchant à ces effets extraordinaires une cause, la trouvèrent dans la simplicité extrême de la structure. Ils s'imaginèrent donc que pour rendre à la musique ce pouvoir d'expression ou, comme ils disaient, de représentation, perdu depuis l'antiquité, il suffirait de la réduire à une seule mélodie. Telle fut la règle de leur « style représentatif », dont ils opposaient non sans orgueil la subtilité linéaire aux groupements complexes du motet ou du madrigal. L'imitation de l'antiquité les conduisait à une de ces réactions qui se produisent périodiquement dans l'histoire de la musique et de tous les autres arts : quand une technique progressivement développée a atteint son point de ,maturité, il se trouve des esprits novateurs pour en dédaigner les ressources trop connues et demander qu'on en fasse table rase. Ils maudissent une science qui leur paraît vaine et appellent de leurs vœux le retour à l'innocence des premiers âges. Mais dans la production artistique aussi bien que dans les institutions politiques ou sociales la régression est impossible. Ces réactionnaires sont des révolutionnaires, et l'on voit bientôt que s'ils arrivent à faire tomber quelques procédés devenus coutumiers et passés à l'état de formules, la technique n'en souffrira pas, bien au contraire : loin d'être ramenée à un état primitif, elle cherchera des procédés nouveaux en tenant compte de tous les progrès de la pensée et de la sensibilité dont témoignaient les formes abandonnées.

(1) L'ouvrage à consulter sur ce sujet est le livre de M. Romain Rolland sur l'Histoire de l'Opéra en Europe avant Lully et Scarlatti. Paris, 1895.

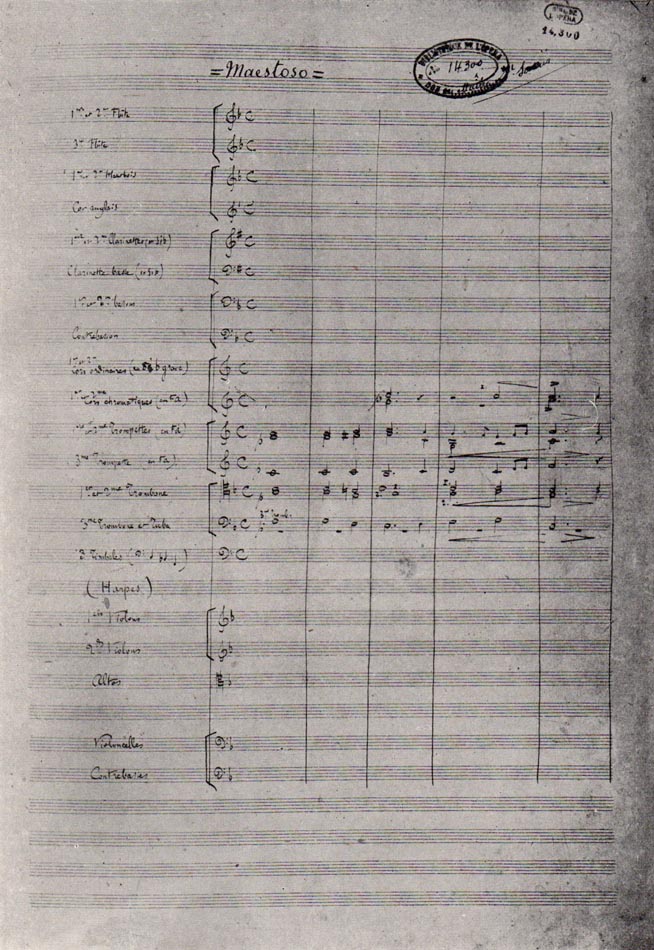

Si les fondateurs de l'opéra avaient voulu reproduire exactement la musique antique, ils devaient se contenter de mélodies isolées, sans aucun accompagnement. Ils ne purent s'y résoudre, parce que depuis cinq ou six siècles l'oreille s'était progressivement accoutumée à entendre plusieurs sons à la fois. Mais dans le contrepoint chacun de ces sons faisait partie d'une mélodie distincte. Dans le style représentatif, un seul se rattache à la mélodie, les autres subordonnés au premier forment entre eux un accord qui le soutient. Le contrepoint, au quinzième et au seizième siècle, tenait déjà grand compte des accords, et calculait la marche des voix de manière à les obtenir aussi satisfaisants pour l'oreille que possible. Cependant aucun des maîtres de cette technique n'était jamais arrivé à considérer un accord détaché de son contexte, ni à le présenter sans que chacune de ses notes constitutives fût justifiée par celles qui précédaient et suivaient, dans la même partie. On peut dire, en empruntant une image à nos habitudes modernes de notation, que ces musiciens lisaient la musique horizontalement, non verticalement ; et c'est pourquoi leurs œuvres n'étaient jamais publiées qu'en parties séparées, non en partitions. Les partitions, qui permettent une lecture synoptique des parties, ne se rencontrent qu'au dix-septième siècle, après la fondation de l'opéra.

buste de Lully par Coysevox

L'imitation de la musique antique a conduit les réformateurs italiens de la fin du seizième siècle à un progrès décisif, qui rompant avec l'usage de leur temps marque l'avènement de la musique moderne. La distinction nette entre la partie principale et les parties d'accompagnement et la faculté de frapper un accord sans en relier chaque note à un chant sont les premières conditions d'une technique nouvelle qui bientôt devait être amenée à étudier les diverses sortes d'accords, à les classer et à prescrire des règles à leur enchaînement. Caccini, Peri et Monteverdi présidaient ainsi à la naissance de l'harmonie. Par là même ils s'écartaient bien plus encore que leurs contemporains de la musique antique, qui si elle a admis, entre le chant vocal et le jeu des instruments, quelques divergences passagères où l'on peut voir les signes précurseurs du contrepoint, n'a jamais eu la moindre idée de ce que nous appelons l'harmonie.

La nouvelle musique devait représenter les sentiments. C'est pourquoi on ne pouvait la séparer d'un sujet défini. C'est la parole qui définit, non la musique. La jeune école ne concevait donc pas de musique sans paroles, et comme c'est dans le drame que la parole prend toute sa force et son accent le plus passionné, la musique ne devenait maîtresse de tous ses effets que si on l'appliquait au drame. Par là encore on croyait suivre l'exemple des anciens, et on se trompait fort, car l'antiquité avait sa musique de concert, destinée à des virtuoses du chant ou des instruments, donc beaucoup plus savante et raffinée que celle de la tragédie, dont les chœurs n'étaient jamais exécutés que par des amateurs. C'est sous l'influence de cette musique que le plus délicat et le plus inquiet des tragiques grecs, Euripide, avait introduit dans ses œuvres des solos de chant où les acteurs pouvaient rivaliser avec les artistes du concert, et dont les vocalises ont excité la verve d'Aristophane. Ces détails étaient aussi accessibles aux philologues du seizième siècle qu'à ceux de notre temps. Mais les lettrés ni les musiciens n'en faisaient état, parce qu'ils démentaient leur préjugé de la simplicité antique, qui trouve encore de nos jours de nombreux adeptes.

Comme la musique devait, d'après eux, renforcer la signification des paroles, ils s'imaginèrent qu'elle avait partout son emploi, et que la tragédie grecque n'admettait pas plus les paroles sans musique que la musique sans paroles. C'est là une erreur flagrante, qui paraît résulter de la confusion entre certains passages de la tragédie grecque, destinés à introduire un chœur, et le dialogue courant. A ces passages seuls, aisément reconnaissables par leur cadence à quatre temps, s'applique l'allusion, d'ailleurs assez obscure, que font certains auteurs à une déclamation intermédiaire entre le chant et la parole. Mais toutes les scènes d'action, écrites en vers analogues aux alexandrins de la tragédie française, étaient parlées. La tragédie grecque ressemble ainsi bien plus à un opéra-comique ou à un drame chinois qu'au drame musical de la Renaissance italienne.

Partis de là, les auteurs de ce drame se mirent en quête, pour tous les endroits où le mouvement de la scène ne souffrait aucun délai, d'une forme de chant où la musique fût aussi effacée que possible, sans pourtant disparaître complètement, et c'est ainsi qu'ils ont inventé le récitatif, sorte de mélodie sans mélodie, suite de notes soumises au seul entraînement des syllabes et accompagnées de l'harmonie la plus rudimentaire. C'est à ce prix qu'ils arrivèrent à ne jamais interrompre le cours de la musique. Il n'existe en aucun temps ni aucun pays un théâtre en musique où le même principe soit observé. Partout, sauf en Europe depuis trois siècles, on a suivi cette règle de bon sens que ce qui ne doit pas être dit, se chante, et que ce qui ne peut être chanté, se dit. Mais c'est encore un préjugé, transmis de génération en génération jusqu'à la nôtre, que l'alternance du chant et de la parole est bonne tout au plus pour l'opéra-comique, mais ne conviendrait pas au sérieux d'un drame ou d'une tragédie.

Les premiers ouvrages ainsi conçus étaient désignés comme des drames ou des fables en musique, et destinés à des sociétés d'amateurs qu'on appelait, encore en souvenir de l'antiquité, des académies, ou à des cours princières. Le succès en fut tel que bientôt il se trouva des entrepreneurs, en italien impresarii, pour exploiter dans les principales villes d'Italie des théâtres où l'on jouait des drames musicaux, devant un public payant. C'est alors qu'on prit l'habitude d'en parler comme de l'œuvre, opera, de tel ou tel musicien, sans préciser autrement le genre, car c'était inutile : chacun savait de quelle sorte d'œuvre il était question.

Le drame en musique résumait alors la musique entière. Après avoir absorbé les autres genres, il allait les reformer à son image : l'oratorio et la cantate sont des opéras ou des scènes d'opéra, adaptés à un sujet religieux et aux exigences de l'exécution dans une église ; la sonate et le concerto sont des morceaux d'opéra où le chanteur est remplacé par un instrument ; la symphonie est une sonate en concert.

C'est sous le nom d'opéra que le drame musical fut introduit en France, après plusieurs tentatives infructueuses, par les soins de Lulli et avec l'approbation de Louis XIV, en 1672. Le mot, étant d'origine étrangère, ne suivait pas les règles de la grammaire française ; il ne prenait pas d'accent aigu et restait invariable au pluriel. Les auteurs de l'Encyclopédie, dans la troisième édition qui date de 1778, écrivent encore : des opera. La France n'avait pas attendu l'introduction de l'opéra pour avoir des représentations théâtrales accompagnées de musique. Au moyen âge, c'est ainsi qu'on donnait les mistères. Ils ne purent se maintenir, au seizième siècle, devant les critiques des humanistes, les railleries des protestants et les scrupules du clergé catholique, qui devait désormais éviter toute occasion de scandale. Le 17 novembre 1548, un arrêt du Parlement interdit les « mistères sacrés », et il n'y en avait point d'autres.

En France comme en Italie, c'est la tragédie grecque qu'on s'efforça de faire revivre, mais sous une forme toute littéraire et sans aucun mélange de musique. La Cléopâtre de Jodelle, représentée en 1552 à l'hôtel de Reims, devant le roi Henri II, par l'auteur et ses amis, fut la première tragédie française. Ce n'est pas que Ronsard et ses disciples aient dédaigné la musique. Bien au contraire, ils souhaitaient vivement de l'unir, comme les anciens, à la poésie. Ronsard ambitionnait la gloire d'un Pindare français, mais non pas celle de Sophocle ou d'Euripide. Bon musicien lui-même, il connaissait trop les difficultés de la technique de son temps pour se risquer à composer ; il se remettait de ce soin à des maîtres tels que Clément Janequin, Roland de Lassus, Goudimel, Costeley, Certon, Claudin de Sermisy, dont on trouve, dans certaines éditions faites de son vivant, les airs notés à la suite de ses poèmes.

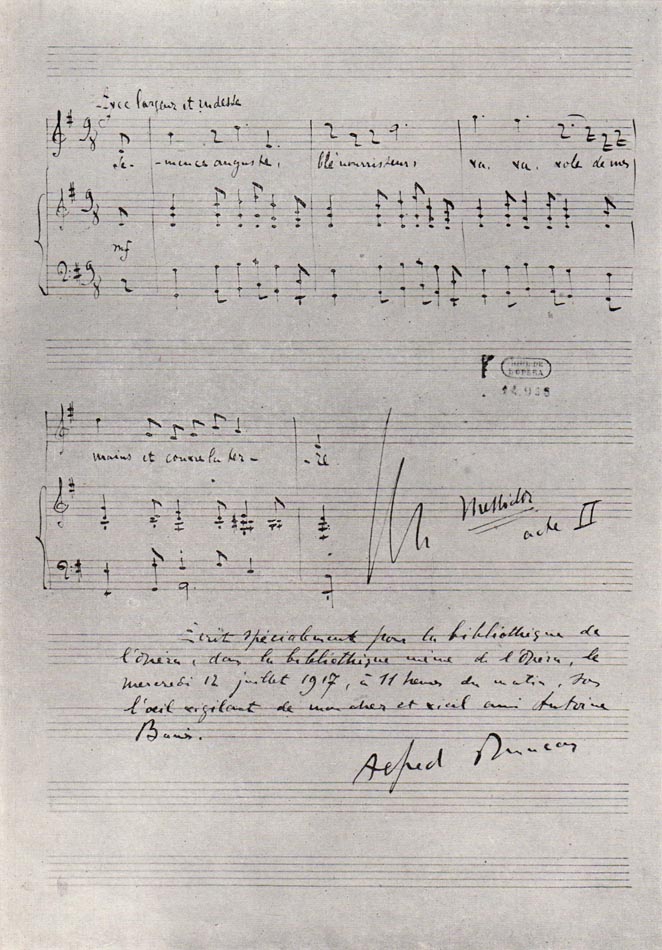

Antoine de Baïf, d'après un médaillon du XVIe siècle conservé à la Bibliothèque Nationale

En novembre 1570, le poète Antoine de Baïf et le musicien Thibaut de Courville obtenaient des lettres patentes pour la fondation d'une Académie de poésie et de musique, inaugurée au mois de février de l'année suivante. C'est la première institution qui en France porte ce nom, appliqué en 1635 à l'Académie française, et en 1669 à l'Académie de musique où l'on se proposait d'introduire les opéras. Cette première académie, qui comprenait des musiciens et des auditeurs, tenait des séances régulières où les compositions nouvelles étaient montrées, et avait le privilège de leur exécution. Elle avait pour objet de donner à la France une poésie lyrique, digne d'être comparée à celle des anciens. Baïf croyait y parvenir en astreignant le vers français aux formes métriques d'Horace ou de Pindare ; Thibaut de Courville, Claude Le Jeune ou Jacques Mauduit mettaient en musique ces vers « mesurés à l'antique », de manière à en respecter le rythme, ou plutôt à le rendre sensible, car la langue française ne distingue pas, comme le grec et le latin, les syllabes longues des syllabes brèves, et c'est la musique seule qui pouvait assigner aux unes comme aux autres une durée déterminée. Baïf se proposait-il d'aller plus loin, et quand les règles de la poésie lyrique, c'est-à-dire de la poésie en musique, seraient bien établies, de faire l'application de cette poésie au théâtre ? Il avait été en Italie et y avait sans doute eu connaissance des discussions auxquelles donnait lieu dès cette époque le théâtre en musique. On peut donc croire Sauval (2), lorsqu'il rapporte que « sans les troubles qui survinrent, Mauduit et Baïf auraient fait représenter une pièce de théâtre en vers mesurés à la façon des Grecs ».

(2) Antiquités de Paris, tome II, p. 493, cité par M. P.-M. Masson, la Musique mesurée à l'antique, dans le Mercure musical, 1907, p. 685.

Claude Le Jeune, d'après une gravure de l'époque

Cependant la musique intervenait, dès cette époque, en un autre genre de spectacles, qui étaient les ballets de cour. De tout temps elle avait été associée aux fêtes royales ou princières, entrées triomphales, cortèges, réceptions, carrousels. L'un des amusements les plus goûtés sous les Valois était la mômerie, où l'on se déguisait pour danser. Une de ces mômeries, donnée le 29 janvier 1393, en l'hôtel Saint-Pol, a laissé un souvenir tragique dans l'histoire, sous le nom de « bal des ardents ». Charles VI y dansait, et l'émotion qu'il ressentit quand une torche tombant sur un de ses compagnons mit le feu à son costume de sauvage, ne fut pas étrangère, à ce que l'on croit, à la folie dont les premiers symptômes se déclarèrent peu après ce funeste accident.

Après le tournoi fatal qui coûta la vie à Henri II, les jeux guerriers furent abandonnés, et les mômeries, devenues mascarades à l'italienne, furent de plus en plus à la mode. La Cour de Catherine de Médicis y introduisit le ballet proprement dit, dont le nom ne se rencontre pas avant cette époque : c'est une danse générale, exécutée par les seigneurs et les dames, tous masqués et déguisés, suivant des figures compliquées et cérémonieuses, qu'on peut comparer à celles de la chaconne au dix-huitième siècle, et du quadrille au dix-neuvième. Une mascarade composée de plusieurs épisodes, ou comme on disait dès lors, de plusieurs entrées, et suivie de ce ballet qu'on prit l'habitude d'appeler le « grand ballet », constituait le ballet de cour. Le premier ballet de cour sur lequel nous soyons suffisamment renseignés est le Ballet comique de la reine, composé par Beaujoyeux et dansé, en 1561, dans la salle de Bourbon.

un ballet au XVIe siècle : scène du Ballet Comique de la Royne, par Balthazar de Beaujoyeux, 1561 (Prunières, le Ballet de Cour en France, Laurens, édit.)

Le ballet de cour a duré, avec une faveur croissante, jusqu'à l'avènement de l'opéra (3). Louis XIII, qui était très bon musicien, ne se contentait pas d'y paraître. Le ballet de la Merlaison, dansé en 1635, était entièrement de sa composition ; s'il faut en croire la Gazette du 22 mars de cette année, il en avait lui-même inventé « les pas, les airs et la façon des habits ». Louis XIV, en sa jeunesse et jusqu'à l'âge mûr, faisait volontiers son rôle dans les ballets. C'est par les ballets dont il a écrit la musique que Lulli s'est fait d'abord connaître et a mérité la confiance du roi, qui en 1672 le chargeait de fonder une « Académie royale de musique », pour y jouer des opéras. Dans les années précédentes, c'est avec la comédie qu'on avait essayé de combiner le ballet. Les dissentiments qui s'élevèrent entre Molière et Lulli et la mort du poète, survenue peu après, en 1673, arrêtèrent le développement de la comédie-ballet, laissant la place libre à l'opéra. Mais l'opéra trouvait la tradition du ballet bien établie et Lulli, depuis son arrivée en France, s'en était trop pénétré lui-même pour n'en pas tenir compte en s'efforçant de la concilier avec les règles de l'opéra (4).

(3) On trouvera tous les détails sur l'histoire du ballet de cour dans le livre de M. Henry Prunières, le Ballet de cour en France avant Benserade et Lully. Paris, 1914.

(4) L'histoire des origines de l'Opéra français a été exposée de la façon la plus exacte et la plus complète par M. Lionel de la Laurencie, dans son livre sur les Créateurs de l'Opéra français, Paris, 1921.

Le ballet de cour était dansé par des gentilshommes, auxquels furent adjoints, au dix-septième siècle, des amateurs de tout rang et des danseurs de profession : cette concession devenait nécessaire à mesure que le genre se perfectionnait et qu'un plus grand talent y était requis. Mais le spectacle, dès l'origine, en était public, et l'on s'y écrasait. Les gradins étaient disposés d'ordinaire sur trois côtés de la salle réservée à la danse, le quatrième côté étant occupé par la scène, où l'on voyait paraître successivement les personnages des diverses entrées. Plusieurs heures à l'avance, toutes les places étaient prises et les portes occupées par une foule si compacte que le roi lui-même avait parfois du mal à se frayer passage. Il arrivait aussi que le service d'ordre était débordé et la salle envahie.

La musique du ballet, jusqu'à la fin du seizième siècle, était écrite en contrepoint à plusieurs parties. Au dix-septième siècle, elle suit le nouvel usage que l'opéra italien a fait prévaloir dans toute l'Europe et emploie le chant accompagné. L'ancien ballet comportait en effet des morceaux de chant, placés d'ordinaire au début des entrées, pour les annoncer et les expliquer. Les danses étaient accompagnées par un orchestre à cordes, qu'on appelait les Violons, et qui était placé dans la salle. Il. y avait aussi un orchestre de scène, où figuraient des instruments variés : flûtes, hautbois, musettes, cornets, cromornes, cors de chasse, luths, théorbes, guitares. Les musiciens de cet orchestre étaient le plus souvent déguisés et masqués eux-mêmes. Ils précédaient, selon le caractère de leurs instruments, les entrées de bergers, de nymphes, de satyres, de démons, de chasseurs, de magiciennes, de sauvages, et souvent restaient sur la scène pour accompagner, à la place des violons ou de concert avec eux, certaines danses nationales, comme la sarabande de Grenade, qui exigeait la guitare, ou le pas des Suisses, battu par deux tambours et un fifre, à la mode du pays. L'orchestre du ballet prenait ainsi une diversité de couleur inconnue à l'opéra italien.

Les entrées procédaient parfois d'une action suivie, comme dans le ballet de la Délivrance de Renaud, représenté pour la première fois en 1617 et repris, en 1912, au Théâtre des Arts. L'expression des sentiments dans ce cas n'est pas négligée ; mais elle n'occupe qu'une place restreinte. Guédron, célèbre musicien de ce temps, n'insiste pas sur la fureur d'Armide à la façon de Gluck ni même de Lulli ; il l'indique cependant assez pour justifier l'apparition des démons en formes de vieilles femmes qui presque aussitôt personnifient cette fureur vaine. Mais le plus souvent le ballet de cour est descriptif, comme celui de la Merlaison, qui avait pour sujet la chasse, le ballet du Château de Bicêtre, où l'on voyait des voleurs, des faux-monnayeurs, des nécromants trouver un abri en ce château hanté, ou le Ballet de la nuit, dansé le 23 février 1653, l'un de ceux auxquels a travaillé Lulli, qui montre ce qui se passe, dans une rue de Paris, après la fin du jour : des allumeurs de lanternes, des filous, des laquais préparant une salle de bal, des galants qui s'empressent à un rendez-vous, des sorciers, des bourgeois effrayés par un incendie, y font des entrées successives, divisées en quatre veilles et terminées par le lever du soleil, représenté par le roi. Costumes et masques étaient burlesques, terribles, magnifiques, et toujours de fantaisie. Le travesti, qui dans ces conditions n'offrait aucune difficulté, était de règle, et les dames ne dansaient que dans le grand ballet. On faisait exception quelquefois pour un talent rare, et c'est ainsi que la belle demoiselle Paulet avait paru en 1609 dans le ballet de la Reine Mère devant Henri IV, qui en avait reçu une impression très vive (5).

(5) Tallemant des Réaux, éd. Monmerqué, II, p. 317.

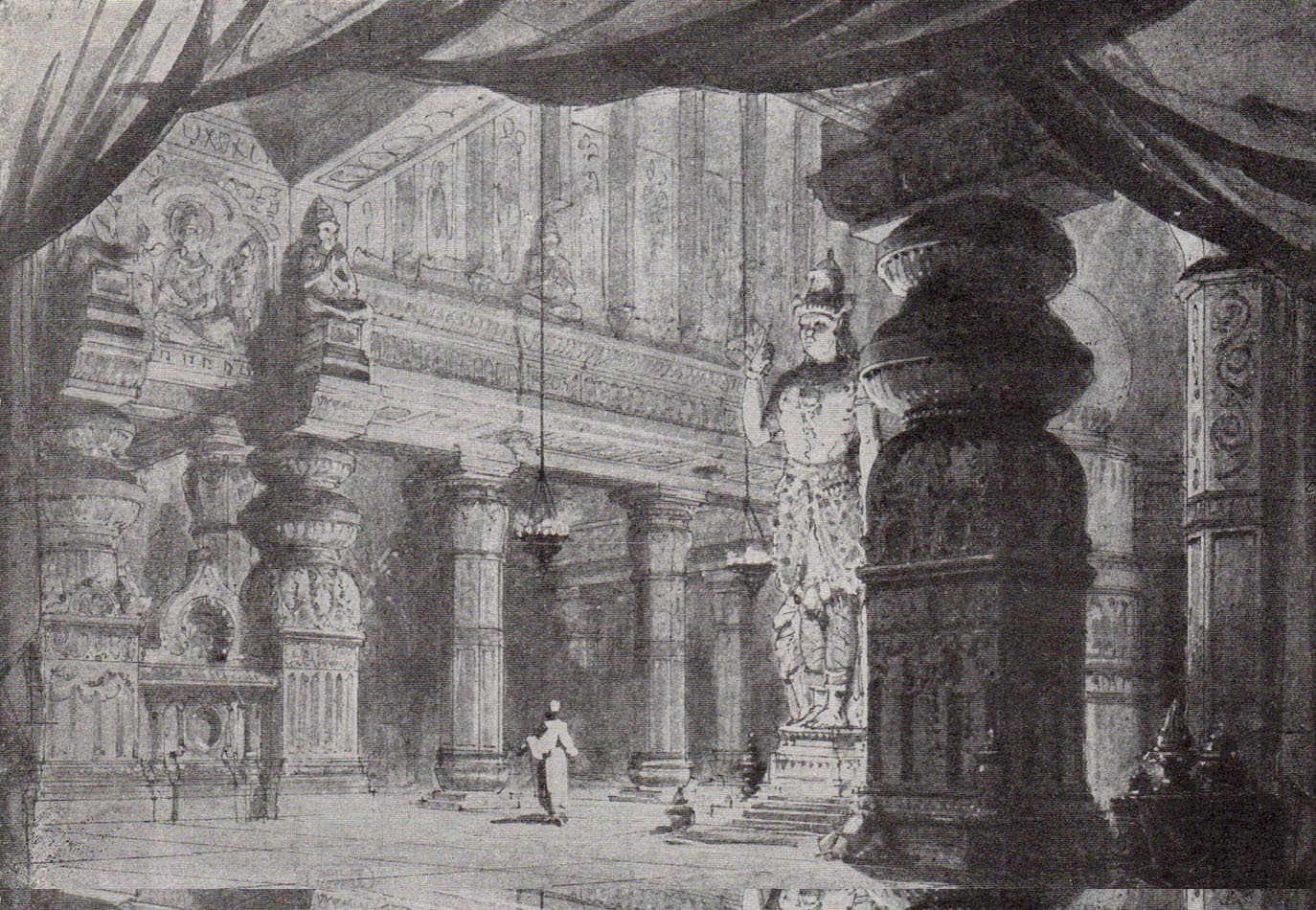

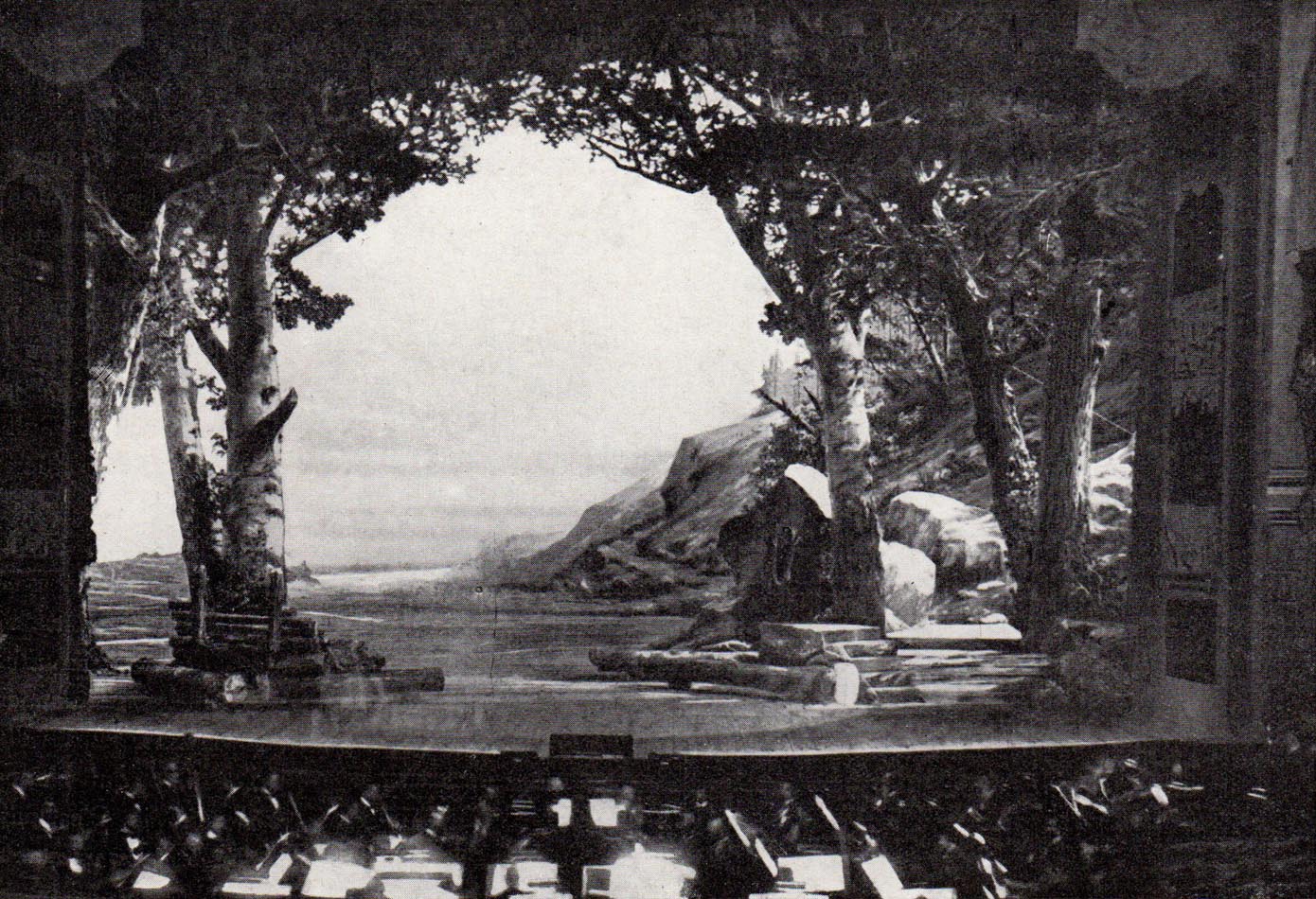

Edgar Degas. Danseuses de l'ancien Opéra.

Lulli fit une large place au ballet dans l'opéra français : il y eut au moins une entrée, et le plus souvent plus d'une, dans chacun des actes. Le ballet de cour, tout en inventions étranges et surprenantes, a communiqué à l'opéra français ce goût du « chimérique » ou du « merveilleux » qui a tant frappé les contemporains, et scandalisé les esprits critiques, comme Saint-Evremond et La Bruyère. L'opéra se jouant sur un théâtre permanent pouvait disposer, pour assurer l'illusion scénique, d'une machinerie autrement savante que celle du ballet de cour. Il n'y manque pas. Les apparitions de démons sortis des dessous et de divinités descendues des cintres, les vols, les engloutissements dans les trappes, les écroulements, les incendies, les changements à vue furent l'un des attraits du nouveau spectacle, et l'on ne manquait guère de citer, après les noms du poète et du musicien, ceux des auteurs du décor et des « machines ».

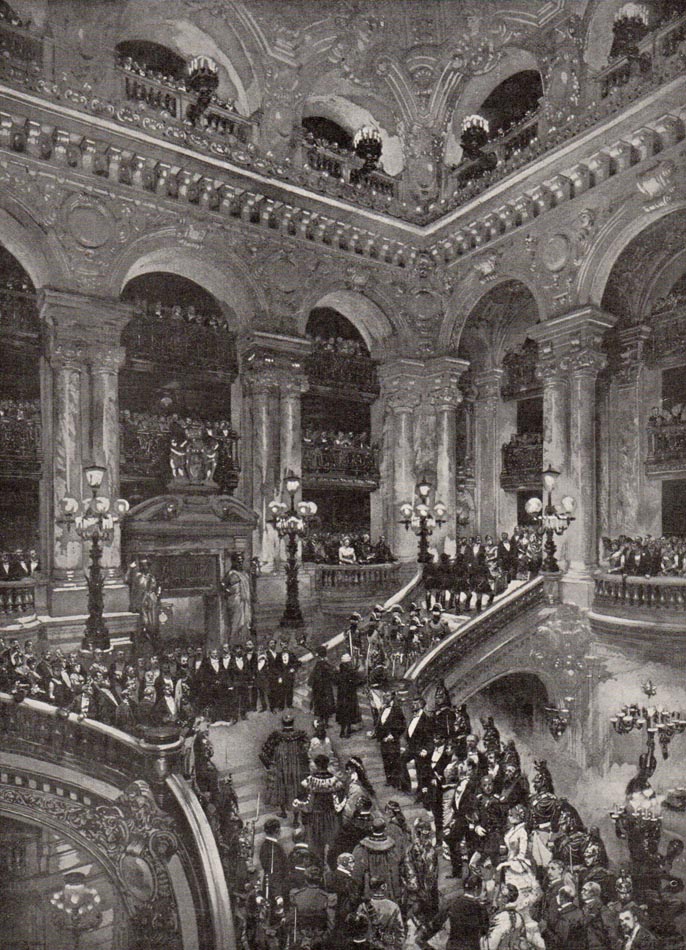

La salle de l'opéra se trouvait à Paris. Mais les premiers essais des nouveaux opéras, que nous appellerions aujourd'hui les répétitions générales, avaient lieu à Versailles, devant le roi et la cour. L'opéra appartenait au roi. C'est pourquoi il s'ouvrait par un prologue sans aucun lien avec la pièce, qui en était la dédicace et contenait, sous le voile transparent des allégories mythologiques, les compliments d'usage et souvent des allusions aux récents événements de la politique et même aux incidents de la vie mondaine dont on s'entretenait alors à la cour. Louis XIV, qui se souvenait de la Fronde, n'allait jamais à Paris pour son plaisir. Mais le duc d'Orléans y eut ses loges, et la meilleure noblesse se partagea les autres. On peut voir, dans les Mémoires de Saint-Simon, que les préséances étaient à l'Opéra aussi marquées qu'à la Cour et aussi âprement disputées (6).

(6) Mémoires, éd. Chéruel, XI, p. 31. Contestation entre la Duchesse d'Orléans et Madame, sa belle-mère, au sujet d'un tapis dans une loge.

Les ballets de l'Opéra étaient d'abord exécutés, comme les ballets de cour, par des danseurs. C'est en 1681 que parut sur cette scène la première danseuse, mademoiselle Fontaine. Cette innovation fut bien accueillie. L'Opéra compta bientôt autant de danseuses que de danseurs. Il doit aux ballets le nom, qu'il a gardé jusqu'à nos jours et qui le distingue de tous les autres théâtres, d'Académie de musique et de danse.

C'est Lulli qui recrutait et formait lui-même sa troupe. Après sa mort, le même soin fut prescrit à ses successeurs, et c'est ainsi qu'un arrêt du 11 novembre 1713 stipule que les directeurs, Dumont et Francine, « devront choisir les meilleurs sujets pour la voix, la danse et les instruments, avec l'approbation du sieur Destouches, inspecteur général », et leur apprendre gratuitement leur métier à l'Opéra.

Depuis la fondation du Conservatoire, sous la Révolution, l'Opéra s'en remet à cet établissement de lui envoyer ses lauréats pour le chant, et peut aussi recruter des artistes hors du Conservatoire. Mais il est resté une école gratuite de danse, parce que l'enseignement de cet art n'est pas dispensé officiellement ailleurs.

Le corps de ballet de l'Opéra a donné lieu, depuis bientôt deux siècles et demi, à bien des critiques, à bien des plaisanteries, à bien des pamphlets. De quelque manière qu'ait été compris, à de certaines époques, le recrutement de ce corps de ballet, et si peu de ressemblance qu'il y ait, au moins en apparence, entre un abonné de l'Opéra sous la troisième république et un courtisan du Roi-Soleil, il n'en est pas moins vrai que le foyer de la danse, où danseuses et abonnés se retrouvent aux entractes, rappelle jusque par sa forme rectangulaire la salle où l'on dansait jadis le grand ballet. Et si les abonnés de trois soirs par semaine, qui seuls ont droit d'aller au foyer, tiennent tant à ce privilège, il ne faut pas oublier que même sans le savoir ils défendent ainsi une tradition.

Le ballet n'a pas été entièrement absorbé par l'opéra. Il a continué d'exister, auprès de l'opéra, comme un genre indépendant. Jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, il a toujours comporté des parties de chant. Quand il comprenait plus d'un acte, il prenait d'ordinaire le nom d'opéra-ballet, et ne se distinguait d'un opéra régulier que par la division de l'action, qui changeait d'acte en acte au lieu de se continuer.

Le ballet sans chant ou ballet-pantomime a été introduit par Noverre, fort timidement d'abord et sur des airs de musique empruntés, vers 1770, et n'a eu les honneurs d'une musique nouvelle qu'en 1790 pour un ballet de Pierre Gardel, Télémaque dans l'île de Calypso, dont il fit écrire la partition par le musicien Miller, son beau-père.

Quand l'opéra fut introduit en France, il y trouva la tragédie dans toute sa gloire. C'est pourquoi prit pour poèmes des tragédies en cinq actes et s'intitula tragédie en musique. Mais ces tragédies étaient agencées de manière à ménager le plus naturellement qu'il se pouvait des morceaux lyriques et des entrées de ballet. Les morceaux lyriques permettaient d'apprécier la vérité de l'expression. Les entrées de ballet et tout ce qui s'y rattachait comme les cortèges, les cérémonies, les prodiges, donnaient lieu au musicien d'utiliser, comme faisait déjà le ballet de cour, les ressources variées de l'orchestre, et c'est pourquoi un grand symphoniste comme Rameau donnait résolument la préférence au ballet sur la tragédie. Gluck au contraire, plus attentif au intérêts du poème qu'à ceux de la musique, prétendait comme les créateurs italiens de l'opéra, faire du chant un autre langage, et se recommandait comme eux de l'exemple de l'antiquité.

Au dix-neuvième siècle, le drame historique ou légendaire, à la façon des romantiques, supplante la tragédie sur la scène de l'Opéra comme à la Comédie-Française, et s'y maintient jusqu'à la période qui nous occupe. L'opéra-ballet a disparu. Mais, pour donner l'occasion de développer ses effets à la virtuosité de danseuses célèbres comme Taglioni ou Fanny Elssler, on compose alors des ballets pantomimes, c'est-à-dire sans mélange de chant, en deux ou trois actes, avec une action suivie.

L'opéra français se distingue de toutes les autres sortes d'opéras par la place importante et nécessaire qu'y occupe la danse. Le théâtre français d'opéra se distingue de tous les théâtres lyriques par la communication établie entre la salle et la scène. L'opéra français a, de tout temps, été divisé et souvent disputé entre le chant et la danse, l'action et le spectacle. la voix et l'orchestre. Le théâtre français d'opéra a toujours été soutenu par un public non pas anonyme ni de passage, mais connu et permanent, qui a ses places marquées dans la salle comme les artistes sur la scène, se sent chez lui dans le théâtre et ajoute par sa présence à l'éclat des représentations.

II

L'Opéra pendant la Guerre de 1870 et la Commune.

A la date du 4 septembre 1870, le livre de la régie de l'Opéra, tenu avec la plus minutieuse fidélité par le deuxième régisseur, Georges Colleuille, porte en grosses lettres les mentions suivantes :

CHANGEMENT DE GOUVERNEMENT

UN GOUVERNEMENT PROVISOIRE EST CRÉÉ

PROCLAMATION

DE

LA RÉPUBLIQUE

LE THÉATRE PREND LE NOM DE

THÉATRE DE L'OPÉRA

Suivent, en caractères un peu plus petits, les indications de service :

M. Perrin donne l'ordre de retirer les affiches.

Les répétitions annoncées pour demain sont décommandées par ordre de M. Perrin.

Deux jours avant les graves événements ainsi rapportés dans leur ordre hiérarchique, le 2 septembre, l'Opéra jouait Guillaume Tell, avec une recette, encore honorable, de 6.657 fr. 33.

La déclaration de guerre, survenue le 19 juillet, l'avait trouvé en pleine prospérité. Au mois de juin, les recettes avaient été les suivantes :

|

01 juin 03 juin 06 juin 08 juin 10 juin 13 juin 15 juin 17 juin 20 juin 22 juin 24 juin 27 juin 29 juin Total |

Robert le Diable le Freischütz, Coppelia les Huguenots le Freischütz, Coppelia Guillaume Tell le Freischütz, Coppelia Robert le Diable le Freischütz, Coppelia le Freischütz, Coppelia les Huguenots le Freischütz, Coppelia la Favorite le Freischütz, Coppelia

|

9.774,83 10.402,12 10.474,93 10.001,07 8.102,18 8.242,84 6.876,43 7.004,65 5.543,48 6.126,37 7.313,42 5.795,23 7.841,95 103 499,52 |

Les dépenses régulières, pour un mois de 1870, s'élevaient à 163.440 fr. 29, qui se décomposaient ainsi (7) :

|

Administration et bureaux Scène, régisseur et chefs de chant Artistes du chant Artistes de la danse Chœurs Corps de ballet Orchestre Employés du théâtre Employés du contrôle Nettoyage Employés des costumes Machinistes Figuration Droit des indigents Honoraires d'auteurs Chauffage (mois de mars) Eclairage Entretien des calorifères et ventilateurs Assurance contre l'incendie Total |

2.075,10 4.633,25 60.971,25 14.725,00 9.773,90 6.350,10 3 .170,85 551,65 1.143,95 461,70 4.533,15 7.667,20 1.199,75 15.872,68 7.550,00 1.500.00 9.775.00 250,00 1.235,75 163.440,29 |

(7) Chiffres empruntés au mémoire d'Halanzier, Exposé de ma gestion de l'Opéra. Paris, 1875.

le première affiche de la Société des Artistes de l'Opéra

Les « feux », allocations supplémentaires aux artistes qui dépassent le nombre prévu de représentations, ne figurent pas dans ce budget. Si on en évalue le total à 6.500 francs, ce qui est probablement excessif, on arrive, pour les dépenses mensuelles, à une somme d'environ 170.000 francs. Mais il faut déduire une mensualité de 75.000 francs, pour la subvention, fixée alors à 800.000 francs, mais augmentée d'une somme de 100.000 francs que l'Empereur payait sur sa cassette pour la location de ses loges. Ainsi les dépenses mensuelles, en 1870, étaient d'environ 95.000 francs. Le bénéfice net, pour le mois de juin, atteignait à peu près 8.500 francs. Pour le mois d'avril, où les recettes s'étaient élevées à 177.579 francs, il dépassait 82.000 francs. Mais il ne faut pas oublier qu'une partie de ces bénéfices devait être employée à monter de nouveaux ouvrages. L'opéra qui dépendait de la liste civile depuis le 1er juillet 1854, avait en effet recouvré sa liberté le 22 mars 1866. Emile Perrin, qui s'était d'abord fait connaître comme peintre et avait ensuite dirigé l'Opéra-Comique et le Théâtre-Lyrique, en était administrateur depuis le 20 décembre 1862. Le 11 avril, il devenait directeur à ses risques et périls, sous le régime de la subvention et moyennant un cautionnement de 500.000 francs. Tout compte fait, il lui restait, à la fin de sa direction, un bénéfice de 416.323 francs (8).

(8) Chiffres donnés par Jules Simon, ministre de l'Instruction publique, à la séance de l'Assemblée nationale du 21 mars 1872.

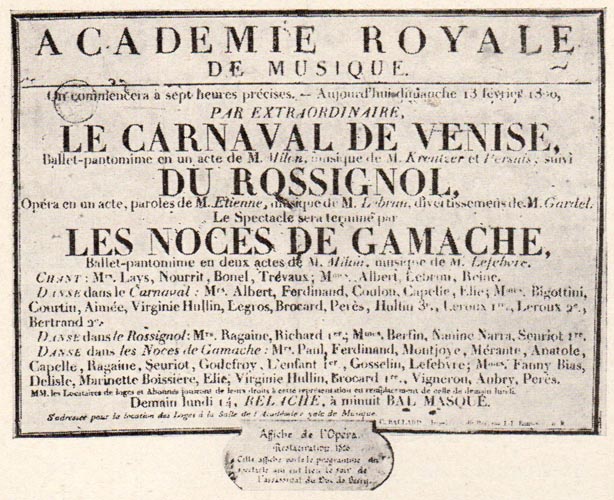

affiche du jour de l'assassinat du Duc de Berry [13 février 1820]

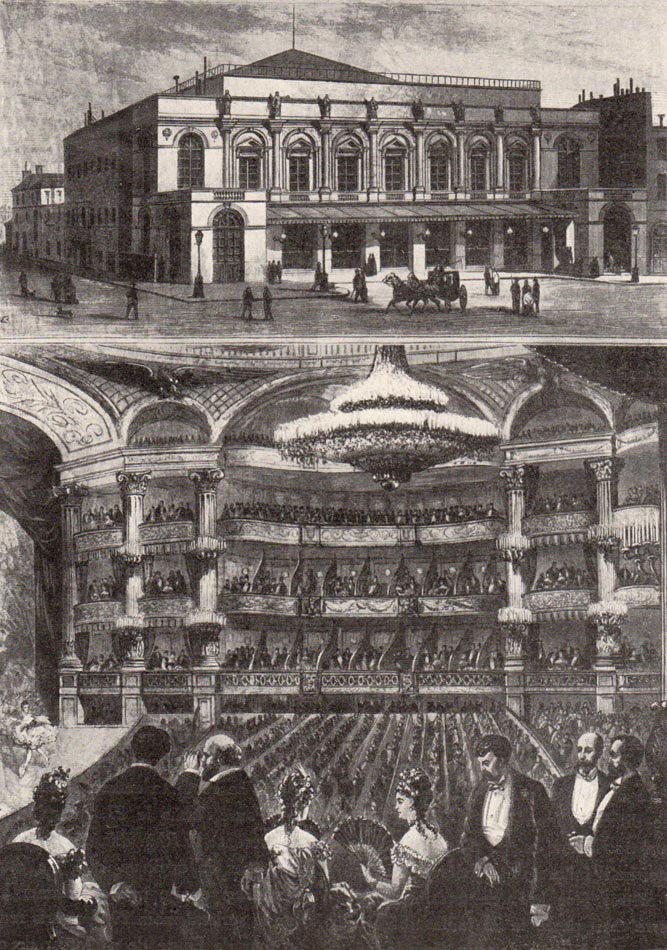

L'Opéra était alors dans la rue Le Peletier. Après l'assassinat du duc de Berry, survenu le 13 février 1820 comme ce prince sortait de l'Opéra, la salle de la rue Richelieu, qui faisait face à la Bibliothèque royale, fut fermée, l'archevêque de Paris n'ayant consenti à y porter les sacrements qu'à cette condition. L'Opéra se transportait à la salle Favart, où il donnait, le 19 avril, sa première représentation avec Œdipe à Colone, puis à la salle Louvois, construite en 1791 par Brongniart à l'emplacement du n° 8 de la rue de Louvois, seulement pour quelques concerts, pendant qu'on édifiait la nouvelle salle.

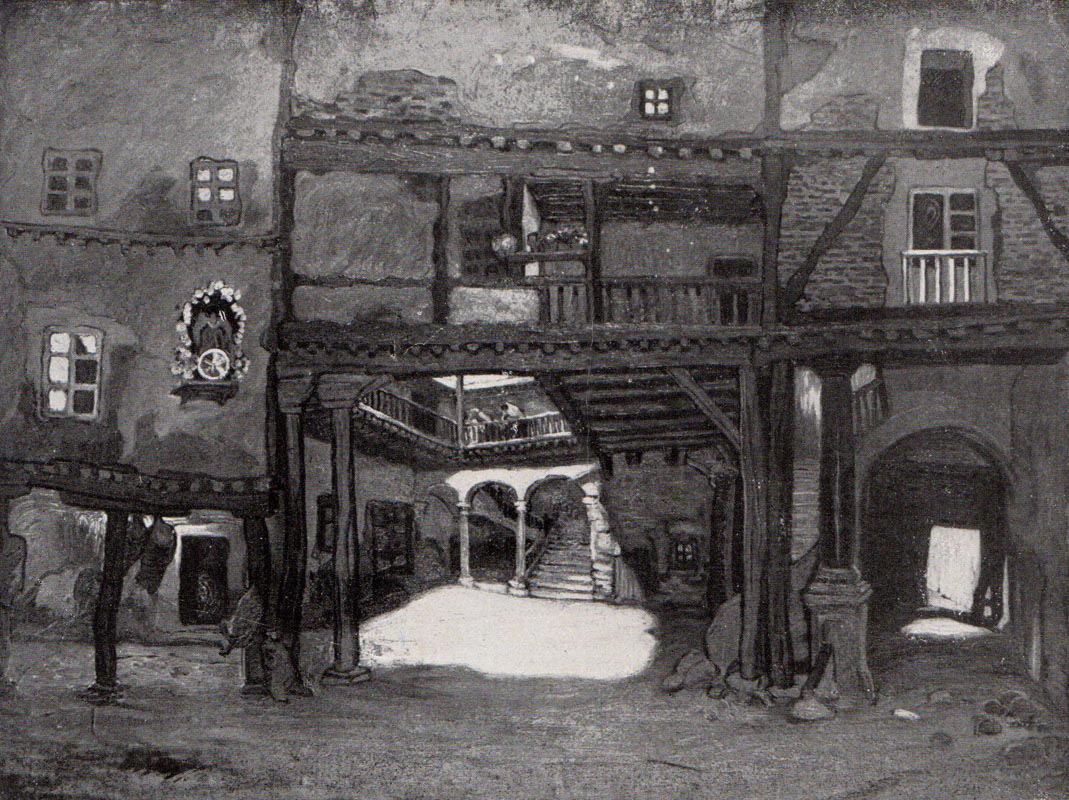

L'emplacement choisi était celui de l'ancien hôtel du financier Bouret, occupé ensuite par MM. de Laborde, la Reynière et le duc de Choiseul. L'architecte fut Debret, qui venait de restaurer la chapelle de Saint-Denis. Les travaux commencèrent le 13 août 1820 et furent vivement poussés, mais il était entendu que l'Opéra ne viendrait là qu'à titre provisoire, en attendant un édifice plus digne de lui. Les bâtiments de l'hôtel, qui étaient en façade de la rue Grange-Batelière, aujourd'hui rue Drouot, furent presque entièrement conservés et servirent à loger les services du théâtre. La salle fut construite dans le jardin, avec son entrée sur la rue Le Peletier. On la fit sur le modèle de la salle précédente, et on utilisa tout ce que l'on put des corniches, colonnes et garnitures de loges de l'édifice démoli. La dépense atteignit cependant le chiffre de 2.300.000 francs. Le théâtre fut inauguré, le 16 août 1821, par une représentation de la Bayadère, opéra en trois actes de Jouy et Catel, et du Retour de Zéphyre, ballet en un acte de Gardel et Steibelt, qui produisit une recette de 9.251 fr. 10.

Il contenait 1.171 places, ainsi réparties :

|

Orchestre Parterre Baignoires Stalles d'amphithéâtre Premières loges Deuxièmes loges Troisièmes loges Quatrièmes loges et amphithéâtre Cinquièmes loges |

204 280 86 121 218 238 246 334 44 |

Cette salle fut bientôt considérée comme une des meilleures de Paris, aussi bien pour les proportions que pour l'acoustique.

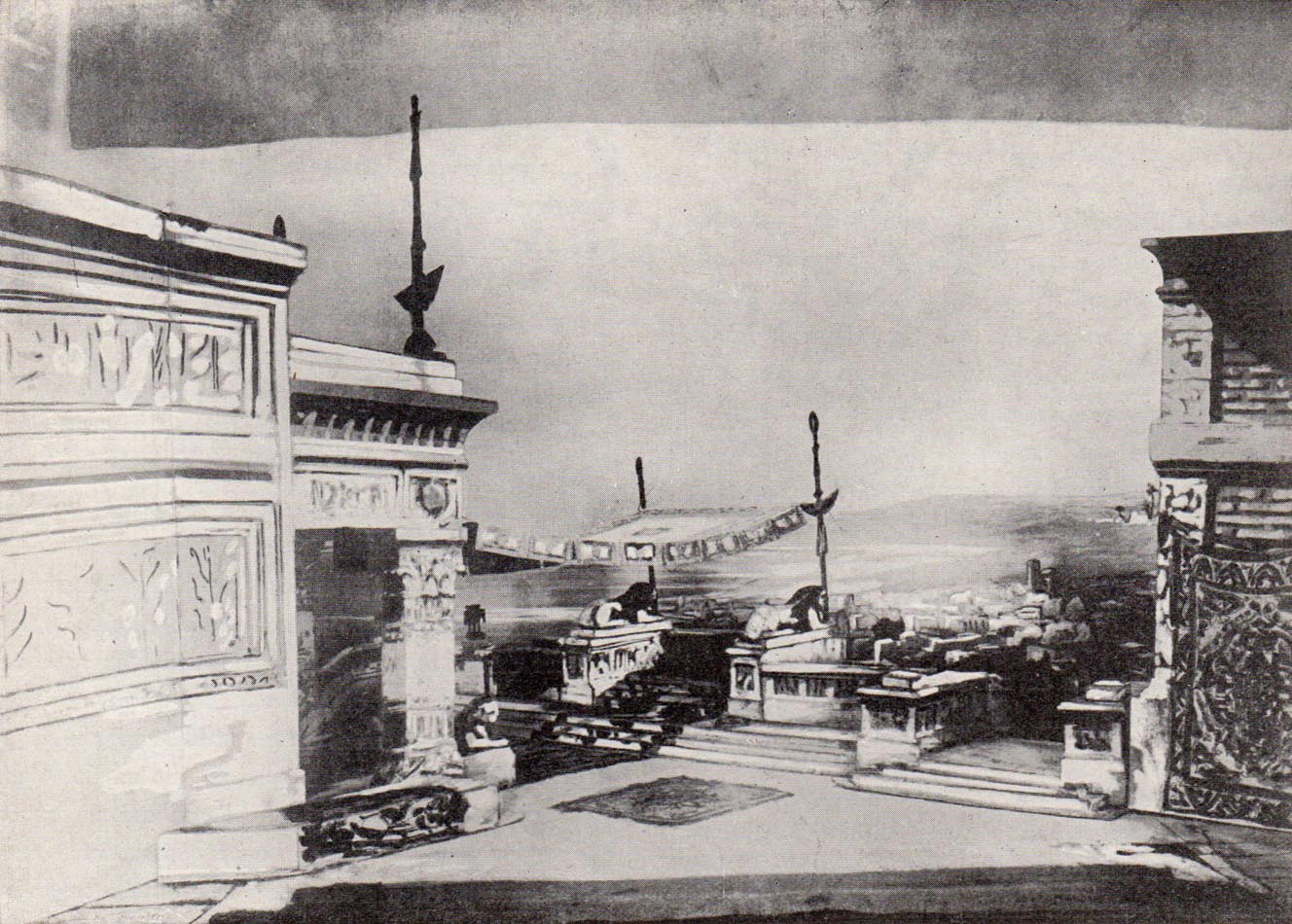

Le cadre de scène avait 12 mètres 60 d'ouverture, et 13 mètres 80 de hauteur. La largeur totale de la scène, coulisses comprises, était de 33 mètres, la profondeur de 30 mètres. Les dessous avaient 10 mètres de hauteur, les cintres 17 mètres. Ces dimensions n'ont pas été de beaucoup dépassées par la suite. Elles suffisaient à l'ampleur du spectacle et à l'agencement de la machinerie.

Par contre, les loges des artistes étaient étroites, les corridors obscurs ; le foyer de la danse n'était lui-même qu'une pièce oblongue et mal éclairée. La construction était faite de mauvais matériaux, et Castil-Blaze dès 1855 signalait le danger de l'incendie pour « cet amas de bois et de plâtras ».

l'Opéra de la rue Le Peletier

L'Opéra jouait trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, et de temps à autre le dimanche. Le tarif des places, depuis le 3 mars 1869, était le suivant :

|

Orchestre Parterre Amphithéâtre Baignoires Premières loges d'avant-scène et de face ou du foyer Premières loges de côté ou de balcon Deuxièmes loges de face Deuxièmes loges de côté Troisièmes loges de face Troisièmes loges de côté Quatrièmes loges de face Quatrièmes loges de côté Quatrième amphithéâtre Cinquièmes loges |

12 fr. 7 fr. 15 fr. 12 fr. 14 fr. 12 fr. 12 fr. 10 fr. 9 fr. 6 fr. 6 fr. 3 fr. 3 fr. 3 fr. |

Dans ce tarif ne sont pas comprises les loges sur la scène, réservées au directeur.

L'Opéra avait son magasin de décors dans la rue Richer. Détruit par un incendie dans la nuit du 19 au 20 juillet 1861, il avait été reconstruit l'année suivante sous la direction de l'architecte Garnier, le même qui venait d'être chargé de la construction du nouvel Opéra, déclaré d'utilité publique par un décret du 29 septembre 1860.

Le projet pour cet édifice avait été mis au concours, devant un jury présidé par le comte Walewski, ministre de la maison de l'Empereur, et composé de douze membres, Lebas, Gilbert, Caristie, Duban, de Gisors, Hittorff, Lesueur, Lefuel, membres de l'Institut, de Cardaillac, Fuestel, Lenormand, Constant Dufeux, membres du Conseil général des bâtiments civils.

Après plusieurs éliminations, ce jury qui avait à choisir entre 143 projets, ne parvint pas à décerner la suprême récompense, et il fallut procéder à un nouveau concours dont le résultat, proclamé le 2 juin 1861, fut l'adoption à l'unanimité du projet présenté par Charles Garnier, ancien élève de l'école des Beaux-arts, prix de Rome en 1848. Les travaux commencèrent au mois d'août et furent presque aussitôt entravés par une difficulté imprévue : à huit mètres de profondeur, on trouva une nappe d'eau, véritable rivière souterraine, qu'il fallut épuiser pour établir les fondations, dix mètres plus bas, en terrain solide. La première pierre était posée le 28 juillet 1862, la maçonnerie commençait à sortir de terre l'année suivante, la façade était découverte le 15 août 1867, et en 1870 le gros œuvre était à peu près achevé.

Le 19 juillet, le tableau de service de l'Opéra portait :

A une heure, au foyer des chœurs : la Muette.

Ensuite, la Marseillaise. Tout le monde. MM. Massé et Delibes.

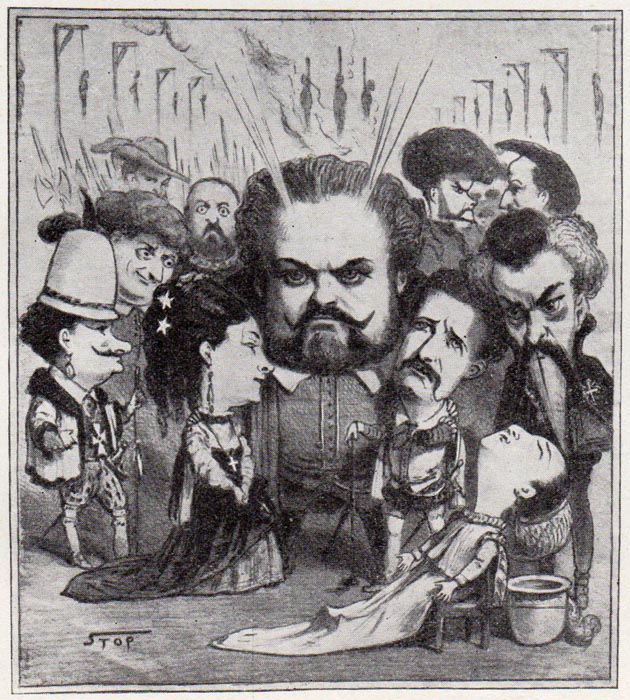

Massé et Delibes étaient alors chefs des chœurs à l'Opéra. Pendant qu'ils faisaient répéter les ensembles, la soliste désignée, madame Marie Sass, répétait la Marseillaise « avec MM. Perrin et Gevaert », sans doute dans le bureau du directeur. Gevaert était directeur des études musicales. Marie Sass, de son vrai nom Marie Sax, était venue du café-concert au Théâtre-Lyrique, puis à l'Opéra en 1860. Elle avait créé le rôle d'Élisabeth dans Tannhäuser, le 13 mars 1861, et c'était une des interprètes préférées de Meyerbeer. Le rôle de Selika dans l'Africaine lui avait valu un grand succès en 1865. Une caricature du temps nous la montre jouant du trombone, joues et poitrine gonflées, entre J.-B. Faure qui mange un poulet vivant, dans le rôle de Nelusko, et Naudin qui fait un cours de géographie sous le costume de Vasco ou Fiasco de Gama (9).

(9) Caricature de Hadol, reproduite dans le livre de M. Henri de Curzon sur Meyerbeer, page 131.

Le lendemain on avait la preuve que la précaution était bonne. Après le duo du deuxième acte de la Muette de Portici, « Amour sacré de la patrie », le public demanda la Marseillaise. Alors Georges Colleuille, dont les fonctions comportaient, comme on dit au théâtre, de « parler au public », s'avança et prononça cette phrase : « Messieurs, pour se conformer à votre désir, madame Sass chantera la Marseillaise après le troisième acte ».

Il en fut de même à la représentation du 22, à cela près que cette fois le deuxième couplet fut chanté par Faure, qui ce soir là venait remplacer Devoyod dans le rôle de Pietro.

Le 23, on mettait en répétition un autre morceau de circonstance, le Rhin allemand d'Alfred de Musset, mis en musique par le pianiste Charles Delioux. Le secret ne fut pas gardé, et ne pouvait l'être. Le 25, on se contenta encore de la Marseillaise, chantée par Faure. Mais le 27, quand il eut fini, des cris s'élevèrent : le Rhin allemand ! Colleuille accourut sur la scène et expliqua que les études n'étant pas terminées, on ne pouvait donner le Rhin allemand que le surlendemain 29. Les cris redoublèrent. Ce fut au tour de Faure de s'efforcer de calmer le tumulte en s'excusant de ne pouvoir donner satisfaction aux vœux de l'auditoire : par deux fois il prit la parole, par deux fois sa voix fut couverte. Colleuille revint, et fut hué. Il fallut appeler le commissaire de police et faire baisser le rideau. Cet expédient ne fit que redoubler le tapage. Sur la scène on tenait conseil. Faure cédant à d'instantes prières fini par « se décider à chanter le Rhin allemand, mais à la condition que monsieur Caron qui se trouvait au théâtre terminerait le rôle de Pietro », dans les deux derniers actes de la Muette. Alors, « le personnel des chœurs ayant été réuni, on a relevé pour la troisième fois le rideau et le régisseur a annoncé que pour se rendre aux vœux du public la répétition générale du Rhin allemand qui devait se faire à la fin du spectacle, allait avoir lieu immédiatement devant lui ». On excusait ainsi de probables défaillances d'exécution, qui d'ailleurs passèrent inaperçues dans l'enthousiasme général.

Le vendredi 29, tout était prêt. On décida, pour ne pas finir trop tard, de ne donner que les quatre premiers actes de la Muette. Au troisième entracte, le Rhin allemand fut chanté par Faure et les chœurs, et suivi, à la demande du public, de la Marseillaise dont Marie Sass chanta le premier couplet, Faure le second. Le Rhin allemand était cette fois présenté avec une figuration appropriée. Quatre-vingt-quatorze soldats étaient sur la scène ; ils étaient venus, le même jour à une heure, pour apprendre à se placer. Les chanteurs des chœurs étaient habillés les uns en mobiles ou en zouaves, les autres dans les costumes du Freischütz. Le décor était celui de la kermesse de Faust, et Faure portait un uniforme d'officier de la garde nationale.

Le 1er, le 3 et le 5 août, on jouait encore la Muette, avec le Rhin allemand et la Marseillaise. Le 8 août, c'était aussi la Muette, mais le Rhin allemand était remplacé par un autre morceau, A la frontière, ode-cantate avec solo et chœurs, dont Gounod venait d'écrire la musique sur un poème de Jules Frey. Le soliste fut le baryton Devoyod, et voici le premier couplet :

Entendez-vous cette immense rumeur

Qui va grondant autour de nos murailles ?

Est-ce le glas, prophète de malheur,

D'un peuple entier sonnant les funérailles ?

C'est l'étranger : sur notre sol sacré,

Sur notre sol rebelle à l'esclavage,

Il veut planter son drapeau détesté,

Et de la France accomplir le partage.

Ces pauvres vers traduisent une inquiétude sincère, et les coups de canon que Gounod avait mis à l'orchestre étaient d'une vérité prophétique.

L'ode-cantate ne fut chantée que deux fois, le 8 et le 10 août, toujours avec la Muette. Le 12 et le 15, on ne donnait que la Marseillaise, à un entracte de la Muette et du Freischütz. Le 17, on jouait la Favorite suivie d'un ballet du compositeur russe Minkous, Néméa, et le livre de la régie porte cette remarque : « La Marseillaise n'a pas été demandée ».

Elle fut chantée de nouveau le 19, par Marie Sass, le 22 par mademoiselle Hisson, au troisième entracte de la Muette, et une dernière fois le 2 septembre, au commencement du troisième acte de Guillaume Tell, par Caron en uniforme de garde mobile.

Les recettes du mois d'août atteignirent encore la somme de 88.730 fr. 77. La vie du théâtre continuait, avec les allées et venues d'artistes, tour à tour en congé, qui sont de règle en ces mois d'été. Le 29, Marie Sass faisait sa rentrée dans le Trouvère.

Mais en septembre, les événements se précipitent. Dès le 4, tous les théâtres sont fermés à l’exception du Châtelet et le 10, une ordonnance de police généralise cette mesure. Le livre de régie n'a plus rien à signaler, sinon, quelques jours plus tard, cet événement :

Le siège de Paris commence aujourd'hui 18 septembre.

Le 1er octobre, une note du Secrétaire de l'administration Avrillon avertit les artistes et employés de la maison que la subvention est supprimée et que les appointements seront payés pour le mois échu, puis suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ils se réunissent, le 7 octobre, et adressent au ministre de l'instruction publique Jules Simon une supplique où ils font valoir la détresse où vont se trouver beaucoup d'entre eux et le caractère national de l'Opéra. Leur directeur est plus avisé : il forme le projet d'une société en participation qui donnera des concerts à l'Opéra. Pasdeloup, toujours entreprenant, vient justement de diriger, le 23 octobre, au Cirque national, un concert de musique classique au bénéfice de l'œuvre des Fourneaux, et le public ne lui a pas manqué. Les statuts de la société sont adoptés à l'unanimité par la réunion qui a lieu de 27 octobre. Les délégués seront, pour le chant, Villaret et Caron, pour l'orchestre, Leroy et Garcin, pour les chœurs, Bay et Margaillan. On décide que le bénéfice du premier concert sera consacré aux victimes de l'incendie de Châteaudun. Le lendemain 28, le ministre accordait aux artistes « l'autorisation de se constituer en société, pour donner à leurs risques et périls des concerts qui auront lieu le jeudi et le dimanche, concerts dans lesquels on ne fera que de la musique sérieuse, sans décorations ni costumes ».

Emile Perrin, pour la circonstance, reprit bénévolement sa place à la tête de son personnel, qui se trouvait presque au complet. Le livre de la régie ne signale, comme ayant quitté Paris avant le siège, que Gevaert, directeur de la musique, Massé, chef des chœurs, deux chanteurs et sept chanteuses des chœurs, un danseur et sept danseuses, ainsi que madame Taglioni, inspectrice de la danse, absente par congé, treize musiciens de l'orchestre. Les défections étaient un peu plus nombreuses parmi les artistes du chant ; étaient absents Faure, Colin, David, Castelmary, Sapin, Mechelaere, Cléophas, Tissier, mesdames Carvalho, Mauduit, Bloch, Thibaut, Godefroy. L'archiviste Nuitter vint se mettre à la disposition du comité. Il fut décidé que Colleuille le père conserverait « officieusement sa fonction d'inspecteur général de la salle et du contrôle ». Quant à Georges Colleuille, il continua, en qualité de régisseur de la scène, de venir à l'Opéra sans manquer un seul jour, avec un dévouement qui n'est pas rare au théâtre, mais dont les exemples les plus touchants se trouvent peut-être en une maison dont le passé glorieux inspire une légitime fierté à tous ceux qui en font partie.

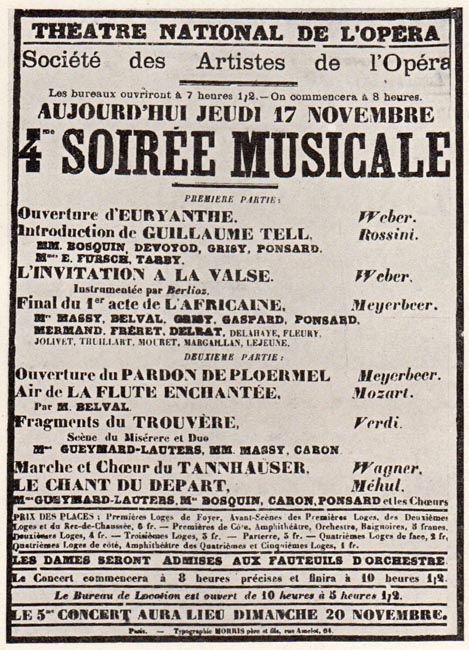

caricature de Jean-Baptiste Faure par Edward Ancourt

Le premier concert fut donné le 6 novembre, sous la direction de Georges Hainl. Le programme comprenait l'ouverture de Guillaume Tell, des fragments d'Alceste, du Prophète, du Freischütz, de la Muette, des Huguenots, et le Chant du départ de Méhul. Villaret, Devoyod, Ponsard, Bosquin, Caron, Gaspard, mesdames Gueymard-Lauters et Julia Hisson étaient les principaux solistes. Selon l'usage des concerts, l'orchestre était à sa place, les artistes sur le devant de la scène, et les chœurs placés sur une estrade qui montait jusqu'au deuxième plan. Le prix des places allait d'un franc à six francs, et pour la première fois les dames étaient admises à l'orchestre. La recette fut de 6.788 francs. C'était un encourageant début.

La semaine suivante, on mettait à l’étude les chœurs du Tannhäuser.

La marche fut jouée au concert du 13 novembre, à celui du 17, accompagnée cette fois de chœurs, ainsi que le 4 décembre. Personne ne songea à protester.

affiche du concert donné à l'Opéra le 17 novembre 1870

Le 6 décembre, Delibes devait partir. Sa lettre, hâtivement écrite sur du papier à en-tête de la Garde nationale du département de la Seine, Etat-major, a été intercalée dans le livre de la régie par Colleuille à qui elle était adressée :

Mon cher ami,

Je reçois à l'instant l'ordre de partir en avant de Vincennes. Il n'y a pas à hésiter.

Je vous en prie, faites le nécessaire avec Georges Hainl et Vauthrot pour que les dames puissent répéter la bénédiction des drapeaux.

La scène que Delibes était chargé de faire répéter aux dames des chœurs et qu'il confiait aux soins du chef d'orchestre et d'un chef de chant était tirée du Siège de Corinthe de Rossini. Elle fut en effet exécutée au prochain concert.

Du 6 novembre au 12 mars, les artistes de l'Opéra donnèrent dix-neuf concerts, dont la recette totale fut de 73.672 frs. Le vingtième concert était annoncé pour le 19. On y devait donner, comme à plusieurs des précédents, le Désert de Félicien David. Il ne put avoir lieu, « par suite des événements politiques » : cet euphémisme désigne l'insurrection de la Commune.

Le 1er mai, les artistes étaient convoqués à l'Opéra. Le « citoyen Regnaud, secrétaire général de l'ex-préfecture de police », leur fut présenté par Emile Perrin et prit aussitôt la parole.

Il ne faut pas, disait-il, que les membres de la Commune, que l'on traite parfois de Barbares et de Vandales, veuillent, parce qu'ils font démolir la colonne Vendôme, faire subir un échec à l'art.

En conséquence, il communiquait aux artistes, de la part de son gouvernement, le désir de voir l'Opéra organiser des représentations. La première devait être donnée au bénéfice des blessés de la garde nationale. Emile Perrin, mandé à la préfecture, expliqua qu'il ne croyait pas possible de réunir un personnel assez complet, et le 9 mai, il était révoqué par un décret qui lui donne pour successeur le citoyen Eugène Garnier, assisté d'une « commission instituée pour veiller aux intérêts de l'art et des artistes » et composée des citoyens Cournet, A. Regnard, Lefèvre-Roncier, Raoul Pugno, Edmond Levraud, Selmer.

caricature de Villaret par Etienne Carjat

Le livre de la régie donne, le 10 mai, le tableau de la nouvelle administration.

Directeur : Eugène Garnier, artiste des Bouffes.

Secrétaire général : Adolphe Dupeuty.

Directrice des études musicales : la citoyenne Ugalde.

Secrétaire de Mme Ugalde : Ed. Philippe.

Eugène Garnier avait en effet chanté aux Bouffes-Parisiens, et partagé quelque temps avec Ugalde la direction de ce théâtre. En se rendant chez Perrin, il s'était muni, à tout hasard, d'un mandat d'arrêt qui ne fut pas utile : la transmission des pouvoirs se fit sans difficulté.

Dupeuty était un journaliste et vaudevilliste, ami de Noriac, l'auteur du Cent-unième régiment, qui lui fit une préface pour un livre publié, en 1864, sous ce titre : Où est la femme ? C'est un recueil d'anecdotes sur l'Opéra, lestes mais non sans lourdeur, qui commence par cette phrase : « Quand je serai directeur de l'Opéra, ce qui ne peut manquer d'arriver, puisque je ne sais pas une note de musique ». Le 12 mai, le nouveau directeur était présenté aux artistes par Regnaud, accompagné de Levraud, Pugno et Selmer. Il les traitait aussitôt de « chers camarades » et leur promettait deux représentations pour commencer, le 20 et le 22.

Le directeur et son comité s'occupèrent sans tarder du programme. Raoul Pugno y fit inscrire deux morceaux de sa composition, un Hymne aux immortels, et un chœur intitulé l'Alliance des peuples. Selmer, qui était aussi du comité, réussit à faire agréer une Marche funèbre dont il était l'auteur. Mais il fallait aussi des fragments d'opéras, et le recrutement des chanteurs n'allait pas sans difficultés. C'est ainsi que le 14 mai Edouard Philippe doit se rendre, sous les obus, à Boulogne et à Passy pour s'entendre avec Morère (10) et Melchissédec. Il ne peut aller jusqu'à la maison du premier, et chez l'autre ne trouve que sa mère qui promet de faire son possible. Morère cependant fut touché par une lettre qu'on lui avait adressée, « par précaution », au café de Suède. Mais le lendemain, il arriva un événement bien fâcheux : le père de Melchissédec, ancien commissaire de l'Empire, était arrêté. On craignait que le fils, mécontent, ne refusât son concours, et cependant, disait madame Ugalde qui ne manquait pas d'expérience, « ce serait un excellent moyen de tout arranger ».

(10) Morère devait chanter un hymne de Darcier, intitulé Quatre-vingt-neuf, qui fut ensuite retiré du programme à la requête du chef d'orchestre Hainl.

Delmas dans les Huguenots (photo Bert)

Le 17 mai, d'autres difficultés surviennent. Pugno n'est pas content : il se plaint qu'on néglige, au bénéfice des morceaux du répertoire, les œuvres nouvelles, qui ne seront pas prêtes. Il faut remplacer, faute d'interprètes, les airs de la Juive et de Don Juan. Le choix de la direction se porte sur le Trouvère et le 4e acte de la Favorite, avec madame Ugalde dans le rôle de Léonore. Pugno et Selmer ont gardé le respect des grandes œuvres : ils « déclarent ce projet insensé et ajoutent que la commission n'acceptera pas cette combinaison ». Enfin Georges Hainl, qui a accepté de diriger l'orchestre et vient seulement d'arriver, examine le programme : il demande et obtient qu'on en retire la Marche funèbre de Selmer. De tous ces tiraillements il résulte que la représentation du samedi 20 ne peut avoir lieu. Ce ne devait pas être une représentation, d'ailleurs, mais un spectacle coupé où seuls les actes du Trouvère et de la Favorite seraient donnés dans leurs décors. On posa des affiches le dimanche 21 pour la soirée du lendemain, qui comportait le même programme et n'eut pas lieu davantage, parce que ce dimanche, vers le soir, les troupes régulières ou versaillaises commencèrent d'entrer dans Paris.

Le lendemain, les fédérés, menacés d'un mouvement tournant par le boulevard Malesherbes, évacuèrent sans combat le quartier de l'Opéra pour se retirer sur la butte de la Madeleine, bien que plusieurs bataillons eussent été cantonnés à la mairie de la rue Drouot, un autre, le 174e, dans la cour du théâtre qui lui faisait face, et qu'on eût élevé deux barricades dans la rue Drouot, l'une au coin de la rue Rossini, l'autre au coin du boulevard. On forçait les passants à y travailler, si bien que « la charmante mademoiselle Arnaud, qui venait s'assurer de ce qui se passait à l'Opéra, fut également obligée de payer son tribut à la défense de la Commune en jetant deux pavés sur la barricade des rues Rossini et Drouot ».

Antoinette Arnaud avait un emploi de soprano léger à l'Opéra et portait avec crânerie les travestis d'Urbain et de Jemmy, dans les Huguenots et Guillaume Tell. Inscrite au programme de ce 22 mai, pour l'air des bijoux de Faust, elle devait être encore tout émue quand arrivée au théâtre elle y fit le récit de sa mésaventure, désormais consignée au livre de régie.

Elle épousa plus tard un capitaine d'infanterie.

Léo Delibes par Louise Abbéma

III

Réouverture de l'Opéra. — Débuts de la direction Halanzier.

(9 juillet 1871 - 30 décembre 1874)

Le retour du gouvernement parlementaire avait rendu l'espoir aux artistes. Cependant ils ne voyaient rien venir. Le 17 juin, ils adressaient une pétition à l'Assemblée nationale pour obtenir le rétablissement de la subvention. Mais l'Assemblée nationale ne peut inscrire immédiatement cette question à l'ordre du jour. Ils décident alors de se former en société pour exploiter eux-mêmes l'Opéra. La société est constituée le 3 juillet. Elle comprend le personnel administratif, les artistes du chant et de la danse, des chœurs et de l'orchestre. Les artistes du chant qui en font partie sont : Mmes Gueymard-Lauters, Julia Hisson, Mauduit, Berthe Thibault, Arnaud, Fursch, Bloch, Desbordes ; MM. Villaret, Colin, Bosquin, Grisy, Hayet, Mermand, Caron, Delrat, Gaspard, Bouhy, Cléophas, Ponsard, Fréret. Les artistes de la danse sont Mlles Beaugrand, Fonta, Fiocre (E.), Marquet, Mérante, Parent, Lamy, Stoïkof, Montaubry, Pallier, Vilcoq, Fatou, Invernizzi, Parent (A.), Mooris (A.), MM. Mérante, Remond, Carnet, Pluque, Friant, Mérante (F.).

Caron

Le comité administratif comprend, sous la présidence de Perrin, G. Hainl, chef d'orchestre, Victor Massé, chef de chant, Villaret, Caron, artistes du chant, Mérante, de la danse, Margaillan, Bay, des chœurs, Leroy, Garcin, de l'orchestre. Chaque membre de la société signait l'engagement suivant :

Nous soussignés, artistes du chant et de la danse, déclarons faire acte d'adhésion à la Société autorisée par M. le Ministre de l'instruction publique et à donner à ladite société notre concours le plus entier tant pour les représentations et répétitions que pour tout ce qui sera utile au bien et à l'intérêt général.

Nous nous engageons à nous soumettre au règlement général de l'Opéra qui reste en vigueur et nous acceptons la réduction proportionnelle qui, en cas d'insuffisance des recettes, serait exercée mensuellement sur les émoluments dépassant 6.000 francs par année.

Mlle Arnaud

Le même jour, le ministre donnait son autorisation et accordait à la Société, à défaut de la subvention toujours supprimée, un secours de 50.000 francs par mois. Mais, le 9 juillet, on apprenait que Perrin était nommé administrateur de la Comédie-Française en remplacement de Thierry, démissionnaire depuis le 4 septembre 1870. C'est Halanzier qui était désigné comme administrateur, à titre provisoire, de la Société des artistes de l'Opéra.

Perrin avait reculé devant les difficultés de l'entreprise. On ne savait pas combien de temps serait nécessaire pour rendre à l'Opéra son ancienne prospérité, ni même s'il la retrouverait jamais. Une seule chose était certaine ; c'est que la subvention, quand elle serait rétablie, ne dépasserait pas 800.000 francs, les 100.000 francs ajoutés par la cassette de l'Empereur ayant disparu avec le régime aboli. Perrin déclara que l'Opéra ne pouvait vivre dans ces conditions (11) et se retira. Halanzier eut plus de courage.

(11) D'après Halanzier, Exposé de ma gestion de l'Opéra, page 4.

Né en 1819, Olivier Halanzier-Dufrénoy était le fils d'une actrice qui eut son heure de succès sous la Restauration, et d'un ancien officier du premier Empire, capitaine de cavalerie en demi-solde. Quand sa mère ayant quitté la scène fut devenue directrice de théâtre, il fut son collaborateur. C'est à son école qu'il apprit les ressources et les tours du métier qu'il exerça ensuite à Rouen, Marseille, Bordeaux, Bruxelles, Strasbourg et Lyon.

Mlle Fiocre

Le bâtiment de l'Opéra était intact, rien ne manquait au magasin, et le personnel, malgré quelques absences, suffisait à assurer les représentations. Dès le 12 juillet, Halanzier pouvait rouvrir l'Opéra. Sans se mettre autrement en frais d'imagination, il inscrivit au programme de cette soirée d'inauguration l'ouvrage joué si fréquemment aux mois de juillet et d'août de l'année précédente, la Muette de Portici. Ce choix d'ailleurs était aussi un hommage à la mémoire d'Auber, qui venait de mourir le 12 mai.

Rien de changé pour l'interprétation. Le rôle de Masaniello fut chanté par Villaret, excellent artiste, toujours sur la brèche et d'une fidélité à toute épreuve, qu'un contemporain (12) appelle « une des colonnes chantantes qui soutiennent le mieux le vaste et fatigant répertoire de l'Opéra, où ce ténor a abordé avec un constant succès les rôles les plus difficiles ». Agé à cette époque d'une quarantaine d'années, il était déjà sous la direction de Perrin de presque toutes les distributions, avait donné son concours à tous les concerts de l'Opéra pendant les derniers mois, même à celui du 22 mai, et méritait pleinement l'éloge que lui décerne, quelques années plus tard, ce quatrain anonyme (13) :

C'est un ténor incomparable,

S'il arrivait de Londres, il n'aurait pas son prix ;

Mais c'est un grand coupable :

Il n'a jamais quitté Paris.

(12) D'Heylli, Foyers et coulisses, Opéra, tome III, page 362.

Mlle Fonta

On rencontrait déjà, et jusqu'à nos jours on trouve encore à l'Opéra de tels artistes, dont la conscience professionnelle et le dévouement font contraste avec les caprices de certains de leurs camarades, et qui seraient plus célèbres encore, s'ils avaient fait parler d'eux davantage ; mais ils aiment trop la maison pour la quitter ; ils y passent leur vie entière ; on ne mène pas grand bruit autour d'eux ; et quand ils disparaissent, on s'aperçoit qu'on n'a personne pour les remplacer.

Caron, qui chantait ce soir-là le rôle de Pietro, appartenait à la même lignée (13) :

Un artiste modeste, ennemi des réclames.

Saluez ! de combien en peut-on dire autant ?

Excellent comédien : un Mazetto frappant.

Il plaît aux vrais artistes, il ne plaît pas aux femmes.

(13) L'Opéra, Eaux- fortes et Quatrains (attribués à F. Cohen). Paris, Jouaust, 1876.

Moins brillant que Faure, il avait sur lui le précieux avantage d'être toujours là, et c'est ainsi qu'en l'absence de Faure, c'est Caron qui avait eu l'honneur de chanter la Marseillaise à la dernière représentation de l'Opéra, le 2 septembre 1870. Il avait débuté dans le Trouvère le 22 septembre 1862.

Bosquin, le second ténor, chargé du rôle d'Alphonse, avait débuté le 18 octobre 1869 dans la Favorite, et comme les précédents, était demeuré à Paris pendant le siège et la Commune. Il en était de même pour Antoinette Arnaud qui dut peut-être à cette circonstance le rôle, un peu fort pour elle, d'Elvire. Le rôle muet de Fenella était mimé, comme toujours, par Eugénie Fiocre, célèbre pour sa beauté plastique (13) :

Déesse aux cheveux d'or, fille de Praxitèle,

Toi qu'on eût adorée aux bords de l'Eurotas,

Pour nous faire admirer ta splendeur immortelle

A Vénus de Milo que manque-t-il ? Tes bras.

(13) L'Opéra, Eaux- fortes et Quatrains (attribués à F. Cohen). Paris, Jouaust, 1876.

On pouvait donc dire, en parodiant un mot célèbre, fort anachronique en l'occurrence, qu'il n'y avait rien de changé à l'Opéra, mais seulement une représentation de la Muette de plus. Celle-ci produisit une recette, fort honorable pour le temps où l'on était, de 8.727 fr. 69. Elle se termina à 11 heures 43 minutes, en violation flagrante de l'ordonnance du maréchal de Mac-Mahon, commandant en chef de l'armée de Versailles, en date du 30 mai, qui prescrivait de fermer tous les lieux publics à onze heures du soir « en raison des circonstances exceptionnelles où se trouve en ce moment la ville de Paris et de la nécessité de rétablir promptement la tranquillité publique ». Mais le lendemain 13 juillet l'ordonnance était rapportée, le délai prorogé jusqu'à minuit ; l'Opéra ne fut pas inquiété pour cette légère anticipation.

Les représentations continuèrent, avec ces programmes et ces recettes :

|

14 juillet 1871 17 juillet 1871 19 juillet 1871 22 juillet 1871 24 juillet 1871 26 juillet 1871 28 juillet 1871 31 juillet 1871 |

le Trouvère, Néméa la Muette de Portici la Favorite, Néméa les Huguenots les Huguenots Faust Faust les Huguenots |

5.088,00 2.265,64 1.673,00 5.164,92 3.511,13 6.890,64 4.949,51 4.642,33 |

Avec la recette du premier jour, le total fut ainsi, pour le mois, de 42.902 fr. 76. C'est un total très faible si on le compare à ceux de l'année précédente. Il faut observer que l'abonnement n'avait pas encore repris son cours. Mais même en tenant compte de ce déficit, on voit qu'à aucune des représentations on ne retrouva un chiffre de recettes comparable à celui de la première, dont le succès n'était dû qu'à un mouvement de curiosité.

Au mois d'août, les recettes sont moins élevées encore : elles n'atteignent, pour tout le mois, que 45.373 fr. 68. C'est en vain que la Juive a été réintégrée au répertoire. Les deux représentations qui en furent données, le 11 et le 14, n'ont eu que 3.610 fr. 65 et 2.894 fr. 30 de recette.

Les résultats de septembre furent meilleurs. On rentrait de villégiature. Les recettes montèrent, pour le mois, à 60.462 fr. 70. Halanzier eut alors l'idée passablement aventureuse de monter, sans plus attendre, un ouvrage nouveau, pour montrer son savoir-faire et sans doute aussi pour se faire bien voir des autorités : il n'était administrateur que provisoirement ; comment n'eût-il pas aspiré au titre définitif ?

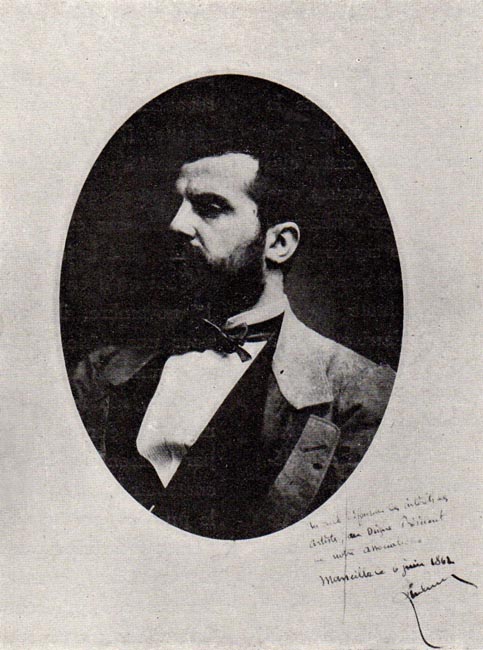

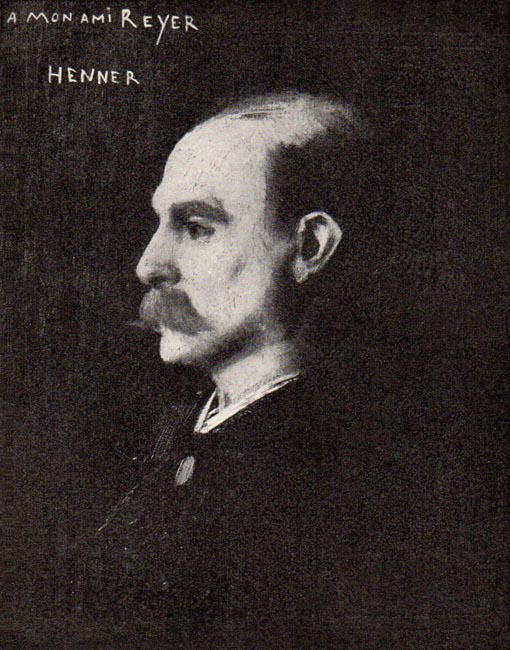

Erostrate est un opéra en deux actes, qui avait été commandé à Reyer en 1862 par Bénazet, fermier des jeux de Bade. Le poème est de Méry. Bénazet demandait chaque année, pour le théâtre annexé à ses « salons de conversation », un ouvrage inédit à un ou deux compositeurs français. Chaque ouvrage ne devait avoir que deux représentations. Dans ces conditions, le succès était à peu près assuré. Le public d'une station balnéaire qui était en même temps une maison de jeux se montrait incapable d'un sérieux effort d'attention, mais d'humeur assez facile. Les comptes rendus de la presse étaient toujours favorables, et on pouvait presque dire que la partie était gagnée d'avance.

Halanzier

En 1862, Bénazet, qui inaugurait une nouvelle salle cette année-là, s'était adressé à Berlioz et à Reyer. Le premier lui avait donné Béatrice et Bénédict, représenté le 9 août, le second Erostrate, donné le 21 du même mois, tous deux bien accueillis.

Reyer, âgé alors de quarante-huit ans, n'était pas un inconnu, loin de là. Lié d'amitié avec plusieurs hommes de lettres tels que Méry, originaire comme lui de Marseille, Théophile Gautier, Maxime du Camp, Camille du Locle, il avait succédé à Berlioz, comme critique musical des Débats, en 1866. Il avait déjà fait représenter Maître Wolfram, opéra-comique en un acte, au Théâtre-Lyrique, le 20 mai 1854, le ballet de Sacountala, sur un scénario de Théophile Gautier, à l'Opéra le 14 juillet 1858, et la Statue, opéra-comique en trois actes, au Théâtre-Lyrique le 11 avril 1861. Ce dernier ouvrage avait fort bien réussi.

A qui revient l'idée de monter Erostrate à l'Opéra ? Théoriquement, c'est le comité de la Société des artistes qui était responsable, Halanzier n'étant que l'administrateur de la Société. Mais un comité, et surtout un comité d'artistes, est d'ordinaire trop divisé pour faire prévaloir une opinion décisive, et il devait être bien aisé à un vieux routier du théâtre comme Halanzier d'imposer, sans trop en avoir l'air, la sienne. Faire entrer Erostrate à l'Opéra, c'était obliger Reyer, et il semblait qu'on ne risquât rien, puisque l'ouvrage avait déjà fait ses preuves. Ainsi devait raisonner cet homme d'expérience, et il se trompait fort, comme il arrive souvent aux hommes d'expérience.

Le poème d'Erostrate est une fantaisie à l'antique où l'auteur a pris avec l'histoire de telles libertés que par endroits il touche, sans le vouloir ni peut-être le savoir, à la parodie, et on voit bien qu'il a plus de goût pour Orphée aux enfers que pour Orphée. Athénaïs, courtisane d'Ephèse, est sollicitée à la fois par le riche Erostrate et par le sculpteur Scopas. Elle repousse les présents d'Erostrate et se jette dans les bras de Scopas, parce qu'il a la gloire, et la lui fera partager. Il vient en , effet d'achever une statue de Vénus dont elle est le modèle et qui est un chef-d’œuvre. Erostrate se désespère :

D'Argos aux rives d'Agrigente

Les rois m'ont admis à leur cour,

Et ma richesse est indigente,

Car je n'ai pas trouvé l'amour.

On voit que Méry ne laissait pas échapper une rime riche, quand il pouvait la capturer. Mais il savait aussi se contenter à moins de frais, comme en ces deux vers chantés en chœur :

Femmes, enfants, vieillards, en foule sont venus

Saluer de leurs chants la nouvelle Vénus.

Mais Junon est jalouse. Elle obtient de Jupiter qu'il frappe de la foudre la statue trop belle. Le coup de foudre emporte les bras de la Vénus de marbre. Athénaïs furieuse demande à Scopas de briser, par représailles, la statue de Diane. Il se refuse à ce sacrilège. Alors Athénaïs appelle Erostrate qui lui obéit : non seulement il brise la statue, mais il met le feu au temple. Il est massacré par le peuple indigné, et Athénaïs meurt avec lui.

C'est ainsi que Méry expliquait l'incendie du temple d'Ephèse, et aussi la mutilation de la Vénus de Milo, en supposant que Scopas fût l'auteur de cette statue, alors plus célèbre encore que de nos jours.

La musique de Reyer est aimable, mais d'une amabilité un peu froide et stérile. La mélodie a de gracieux essors, mais ne va pas loin, retombe pour repartir, toujours réduite à elle-même, sans cette force d'expansion qui fait sortir les idées l'une de l'autre et seule donne à l'œuvre un mouvement soutenu. L'harmonie est tout aussi brusque, sans liant, sans transitions ni dégradations, toute en lignes brisées. On remarque en plusieurs morceaux, notamment dans les couplets de Scopas au premier acte et dans le chœur final, la prédilection du musicien pour les tons chargés d'accidents à la clef, échangeant entre eux leurs dièses et leurs bémols par ces équivoques que les musiciens appellent des modulations enharmoniques. C'est là, comme on sait, un des signes particuliers du style de Reyer. On n'y peut reconnaître que la maladresse d'un musicien qui faute de don naturel ou d'un suffisant exercice, n'arrive pas à maîtriser sa modulation et se laisse entraîner par elle, toujours plus loin de son point de départ. En d'autres ouvrages de Reyer, ces défauts de la technique sont amplement rachetés par la force, la précision et l'élévation des pensées. Mais il ne pouvait se tirer à son avantage d'un sujet qui comme celui d'Erostrate ne lui offrait qu'une intrigue sans vraisemblance et des personnages de convention.

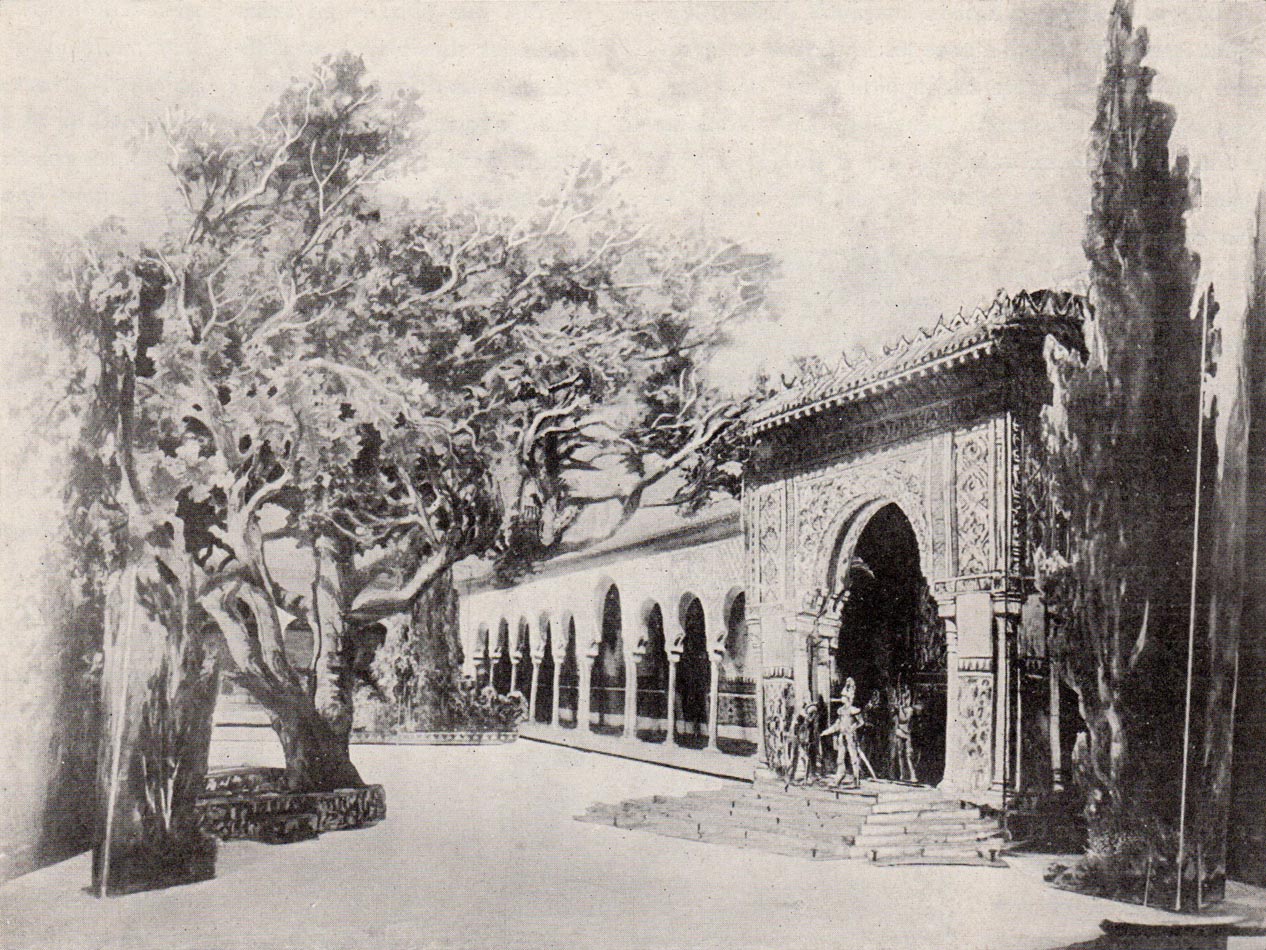

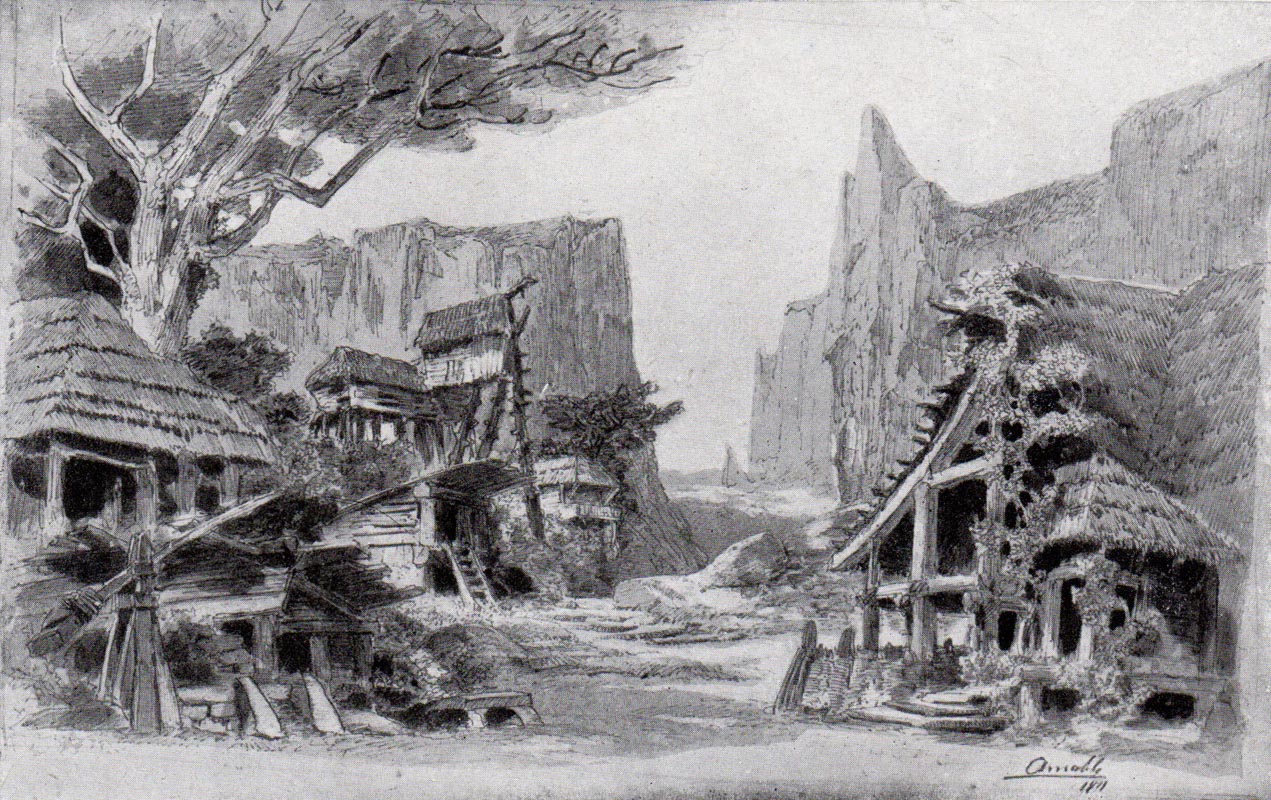

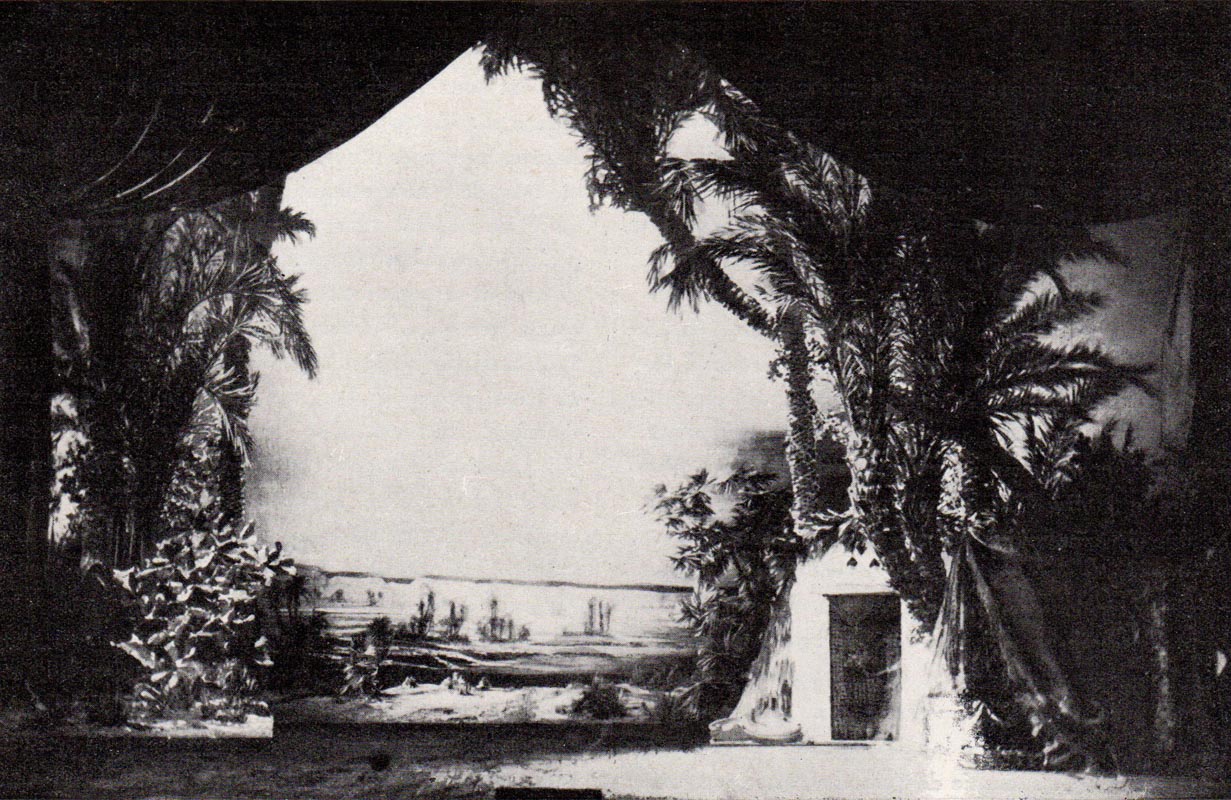

Le rôle d'Athénaïs, créé à Bade par Marie Sass, fut donné pour cette reprise à Julia Hisson, qui avait débuté à l'Opéra dans le Trouvère le 16 juillet 1868. C'était une artiste bien douée pour le théâtre, mais inégale, incapable d'un effort prolongé, et qui pour cette raison n'arriva jamais au premier rang. Le rôle de Scopas fut chanté par Bosquin, le second ténor de la Muette, et celui d'Erostrate par Bouhy, jeune baryton d'origine belge qui faisait partie de l'Opéra depuis 1870 mais devait le quitter en 1872 pour l'Opéra-Comique. Il avait alors vingt-trois ans. Ce n'était pas une interprétation de premier ordre. Quant aux décors, ils n'avaient guère d'importance et on devait trouver aisément, dans le magasin, les colonnades et les rochers nécessaires. L'écroulement du temple, qui termine la pièce et nécessitait un appareillage spécial, fut supprimé.

Erostrate, suivi du ballet de Coppelia, fut représenté pour la première fois à l'Opéra le 16 octobre 1871. La recette fut de 5.673 fr. 88. Elle tombait le surlendemain, avec le même programme, à 1.817 fr. 16. C'était un échec complet, si complet que les artistes prirent peur, et l'ouvrage n'obtint pas la troisième représentation qui était d'usage, et presque de droit. Reyer se plaignit du procédé dans une lettre adressée, le 19 octobre, au comité des artistes, et déclara qu'il retirait Erostrate du répertoire (14). Ce n'est pas Halanzier qu'il met en cause, et il devait savoir comment les choses s'étaient passées. On conçoit d'ailleurs fort bien que les artistes, si la pièce avait été choisie par Halanzier un peu contre leur gré, aient pris leur revanche en refusant de la jouer après une mauvaise recette. Il paraît établi que Julia Hisson n'ait pas consenti à paraître une troisième fois sur la scène dans un ouvrage qui devait l'avoir mise de fort méchante humeur, car elle avait, après la première représentation, giflé le journaliste Jouvin, du Figaro.

(14) Lettre passée en vente le 20 juin 1892 et éditée par Arthur Pougin, Musiciens du XIXe siècle, page 238.

Quoi qu'il en soit, Halanzier arrivait à ses fins : le 1er novembre, il était nommé directeur de l'Opéra pour une période de huit années, qui devait donc se terminer à la même date de l'année 1879. La subvention, réduite à 800.000 francs, lui était promise, mais non donnée, car il fallait que le crédit fût voté par l'Assemblée nationale. En attendant, il devait se contenter du secours mensuel de 50.000 francs. Aussi le prudent directeur s'était-il réservé le droit de donner sa démission, au cas où le crédit serait refusé. Le tarif des places restait le même, ainsi que le nombre des représentations, fixé par l'article 74 du Cahier des charges.

L'Académie de musique donne ordinairement trois représentations par semaine et se réserve de porter le nombre à quatre, jusqu'à concurrence de 182 représentations par an, y compris toutes représentations à bénéfice, celles dites capitations au nombre de deux, au bénéfice de la Caisse des pensions, et les concerts, à l'exécution desquels tous les artistes sont tenus de concourir.

L'article 9 imposait l'obligation suivante :

Le directeur sera tenu de faire représenter chaque année deux ouvrages nouveaux pendant toute la durée de son exploitation : un grand opéra avec ballet ; un opéra ou ballet en un acte.

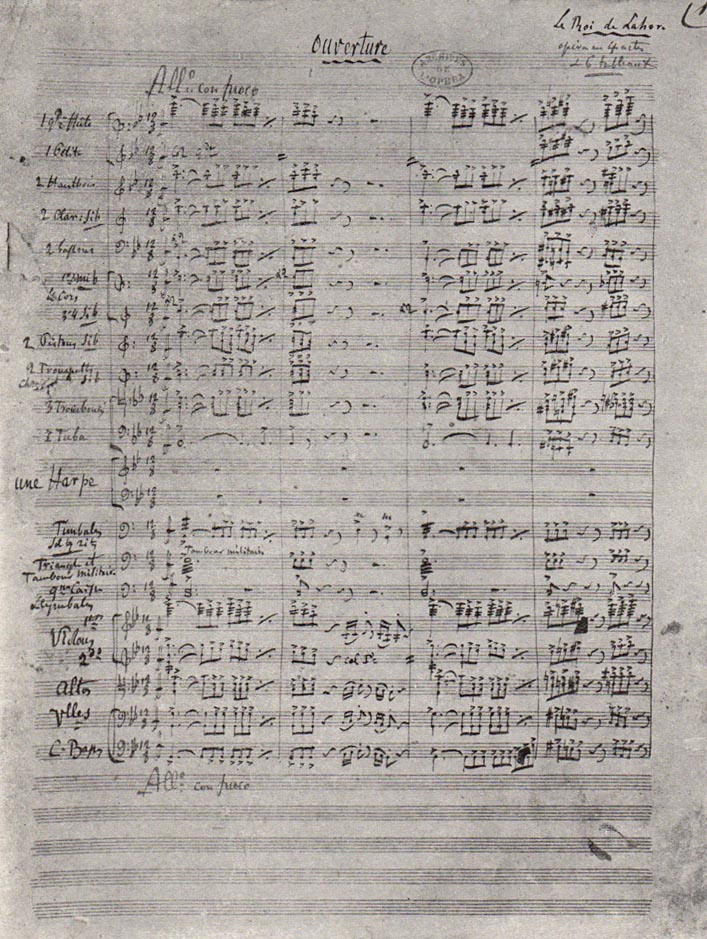

portrait de Reyer par Henner (musée de l'Opéra)

Halanzier, aussitôt en place, fit ratifier les nominations qui lui étaient nécessaires pour avoir son personnel au complet. Il se contenta des changements indispensables, et c'était sans aucun doute le parti le plus sage. Delahaye fut nommé Secrétaire de la direction, mais Avrillon demeura secrétaire de l'administration, et Nuitter, de son vrai nom Truinet, archiviste. Comme régisseur général, il choisit Adolphe Mayer, et Georges Colleuille, second régisseur, prit le titre de régisseur de la scène. Croharé et Salomon furent nommés chefs de chant, et Hustache accompagnateur en remplacement de Léo Delibes qui venait de donner sa démission. Garcin remplaça, comme troisième chef d'orchestre, Deldevez, mis à la retraite, et Mérante devint maître de ballets à la place de Saint-Léon, mort subitement dans les premiers mois de la guerre.

Les chefs de services furent donc :

|

ADMINISTRATION Delahaye Avrillon Nuitter Bleynic Lachausse SCÈNE Mayer Georges Colleuille SALLE Colleuille (père du précédent) CHANT Salomon Croharé Victor Massé Hustache Coedès ORCHESTRE Georges Hainl Ernest Altès Garcin DANSE Mérante Pluque Mathieu Blanchet Mme Z. Mérante |

Secrétaire de la Direction. Secrétaire de l'Administration. Archiviste. Caissier. Chef du service des Abonnements.

Régisseur général. Régisseur de la scène.

Inspecteur de la salle et du contrôle.

Chef de chant. Chef de chant. Chef de chant. Accompagnateur. Souffleur.

Premier chef d'orchestre. Deuxième chef d'orchestre. Troisième chef d'orchestre.

Maître de ballet. Régisseur de la danse. Professeur de danse. Professeur de danse Professeur de danse |

Le personnel artistique restait le même, mais allait bientôt s'augmenter. L'abonnement fut rétabli, le résultat ne se fit pas attendre : les recettes, qui avaient été de 87.879 fr. 40 en octobre, montèrent, pour le mois de novembre, à 161.747 fr. 38. Ainsi l'Opéra retrouvait son public fidèle, beaucoup plus tôt que nous ne serions portés à le croire, d'après notre expérience. Mais la guerre de 1870, si funeste par son résultat, avait pourtant épargné bien des familles, surtout dans les classes riches, à cause du système de conscription et de sa courte durée ; elle n'avait pas bouleversé le commerce et l'industrie, ni ruiné les classes moyennes ; et le changement de régime était sans influence sur les mœurs.

C'est dans ces conditions que le nouveau directeur donna, le 3 novembre, la première représentation dont il eût l'entière responsabilité. C'était une représentation de Faust, dont l'intérêt était augmenté par deux débuts, ceux de Mme Fidès Devriès dans le rôle de Marguerite, et de Pedro Gailhard en celui de Méphistophélès. Mme Fidès Devriès devait bientôt quitter l'Opéra pour l'Opéra-Comique. Pedro Gailhard, né à Toulouse en 1847, avait obtenu au Conservatoire, en 1867, les premiers prix de chant, d'opéra et d'opéra-comique. Engagé d'abord à l'Opéra-Comique où il débutait le 5 décembre 1867, dans le rôle de Falstaff du Songe d'une nuit d'été (15), il méritait, par sa belle voix, de passer à l'Opéra où il conquit d'emblée la faveur du public et devait parvenir aux plus hautes destinées.

(15) Cet opéra-comique d'Ambroise Thomas avait eu sa première représentation le 20 avril 1850.

portrait charge d'Halanzier par Alfred Le Petit, dans le Charivari

Le programme de novembre fut le suivant :

|

01 novembre 03 novembre 05 novembre 06 novembre 08 novembre 10 novembre 12 novembre 13 novembre 15 novembre 17 novembre 19 novembre 20 novembre 22 novembre 24 novembre 26 novembre 27 novembre 29 novembre Total |

Robert le Diable Faust Faust Don Juan Don Juan Don Juan Faust Don Juan Don Juan Don Juan Don Juan Robert le Diable Don Juan la Favorite, Jeanne d'Arc (16) Robert le Diable le Trouvère, le Marché des Innocents (17) Don Juan

|

10.136,00 10.766,59 4.275,14 12.077,30 10.514,73 11.851,24 5.147,74 10.192,03 10.360,99 11.205,48 8.048,97 8.872,61 10.745,30 12.216,63 5.533,88 5.629,24 11.173,00 161.747,35 |

(16) C'est la cantate qui venait de valoir le prix de Rome à M. Serpette. Elle fut exécutée à l'Opéra selon la coutume, ayant pour interprètes Gailhard, Richard et Madame Bloch.

(17) Ballet en un acte de Petitpa, avec musique de Pugni, donné pour la première fois le 29 mai 1861.