THÉÂTRE-LYRIQUE

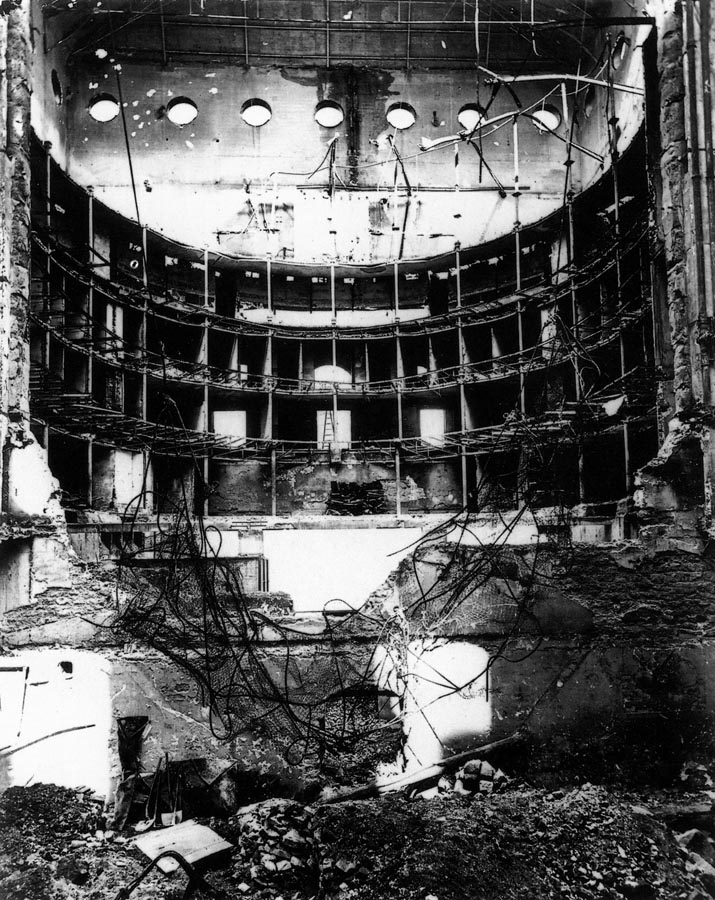

le Théâtre-Lyrique vers 1871

Le Théâtre-Lyrique occupa une première salle (boulevard du Temple) de 1852 à 1862, puis la seconde (place du Châtelet) de 1862 à 1871. Ce nom fut repris par la suite : le Théâtre-Lyrique-National, installé 17 rue Scribe (d'abord appelé Athénée en 1866, puis Théâtre-Lyrique le 11 septembre 1871), de mars à juin 1872 ; le Théâtre-National-Lyrique (appelé aussi Opéra-National-Lyrique ou Théâtre-Lyrique-National) installé au théâtre de la Gaîté du 05 mai 1876 au 02 janvier 1878 ; le Théâtre-Lyrique installé au théâtre du Château-d'Eau du 13 octobre 1888 au 05 mars 1889 ; celui installé à l'Eden-Théâtre par Henry Verdhurt durant l'année 1890 ; celui installé au théâtre de la Renaissance de janvier à mars 1893. Les frères Milliaud installent leur Théâtre-Lyrique à la Porte-Saint-Martin en 1897, aux Variétés en 1898, puis à la Renaissance de mars 1899 à mars 1900.

|

salles |

directeurs |

||

| 1847 | 15 novembre | Inauguration de l'Opéra-National (salle du Cirque Olympique, 66 boulevard du Temple) |

15/11/1847 - 29/03/1848 — Adolphe ADAM et Achille MIRECOUR |

| 1848 | 29 mars | Fermeture de l'Opéra-National | |

| 1851 | 27 septembre | Réouverture de l'Opéra-National (salle du Théâtre-Historique, 72 boulevard du Temple) |

27/09/1851 - 28/02/1852 — Edmond SEVESTE |

| 1852 | 01 mars |

01/03/1852 - 30/06/1854 — Jules SEVESTE |

|

| 12 avril | L'Opéra-National devient Théâtre-Lyrique | ||

| 1854 | 26 juillet |

26/07/1854 - 26/09/1855 — Emile PERRIN |

|

| 1855 | 26 septembre |

26/09/1855 - 20/02/1856 — Pierre PELLEGRIN |

|

| 1856 | 20 février |

20/02/1856 - 01/04/1860 — Léon CARVALHO |

|

| 1860 | 01 avril |

01/04/1860 - 04/10/1862 — Charles RÉTY |

|

| 1862 | 31 mai | Démolition du Théâtre-Lyrique du boulevard du Temple | |

| 07 octobre |

07/10/1862 - 04/05/1868 — Léon CARVALHO |

||

| 30 octobre | Réouverture du Théâtre-Lyrique (salle de la place du Châtelet, à l'emplacement de l'actuel Théâtre de la Ville) | ||

| 1868 | 01 septembre | Reprise des spectacles le 24 octobre 1868 |

01/09/1868 - 01/02/1870 — Jules PASDELOUP |

| 1870 | 01 février |

01/02/1870 - 31/05/1870 — les Artistes en Société |

|

| 01 juin |

01/06/1870 - 06/06/1872 — Louis MARTINET |

||

| 1871 | 24 mai | Incendie du Théâtre-Lyrique de la place du Châtelet |

|

Administration du Théâtre-Lyrique (alors Opéra-National) au 1er janvier 1852

Edmond SEVESTE, directeur GRIGNON père, régisseur général FOSSE, régisseur Arsène MICHOT dit ARSÈNE, régisseur (Pontoise, Seine-et-Oise, auj. Val-d'Oise, 21 décembre 1820 - Paris 5e, 22 juillet 1870* ; enterré au cimetière de Pontoise) RÉJUS, contrôleur en chef GRIMAUDE, secrétaire général

Pierre-Joseph-Alphonse VARNEY, 1er chef d'orchestre (Paris, 01 décembre 1811 - Paris, 07 février 1879) Auguste Francisque PLACET, 2e chef d'orchestre (15.Les Ternes, 14 octobre 1816 - décembre 1888) Philippe HOSTIÉ, 3e chef d'orchestre

Louis Joseph Arnaud CROHARÉ, chef du chant et accompagnateur (Paris, 27 février 1820 - Paris, 21 janvier 1895) TARIOT, directeur des chœurs Jules TARIOT, accompagnateur

|

Administration du Théâtre-Lyrique au 1er janvier 1853

Jules SEVESTE, directeur GRIGNON père, régisseur général ARSÈNE, régisseur RÉJUS, contrôleur en chef GRIMAUDE, secrétaire général

Auguste Francisque PLACET, 1er chef d'orchestre Philippe HOSTIÉ, 2e chef d'orchestre

Louis Joseph Arnaud CROHARÉ, chef du chant et accompagnateur TARIOT, directeur des chœurs Jules TARIOT, accompagnateur

|

Administration du Théâtre-Lyrique en 1855

GRIGNON père, régisseur général QUINCHEZ, régisseur général ARSÈNE, régisseur général

Adolphe DELOFFRE, 1er chef d'orchestre LIBERT, 2e chef d'orchestre Charles BUZIAU, 3e chef d'orchestre

|

Administration du Théâtre-Lyrique en 1863

Léon CARVALHO, directeur DELORE, secrétaire de l'administration [en 1864] ARSÈNE, régisseur général

Adolphe DELOFFRE, 1er chef d'orchestre Charles BUZIAU, 2e chef d'orchestre SARRAZIN, 3e chef d'orchestre

Léo DELIBES, chef du chant Hector SALOMON, chef du chant BOUSQUET, chef des chœurs BLEUZE, chef des chœurs [en 1864]

|

Administration du Théâtre-Lyrique en 1865

Léon CARVALHO, directeur DELORE, secrétaire de l'administration Jules RUELLE, secrétaire [en 1867] ARSÈNE, régisseur général

Adolphe DELOFFRE, 1er chef d'orchestre Edouard MANGIN, 2e chef d'orchestre SARRAZIN, 3e chef d'orchestre BLANC, chef d'orchestre [en 1867]

BLEUZE, chef du chant Hector SALOMON, chef des chœurs

MANGIN et REMBIELINSKI, accompagnateurs [en 1867]

Les choeurs comprennent jusques à 100 artistes, ténors, sopranes et basses. |

=> Œuvres représentées au Théâtre-Lyrique

=> Artistes du chant du Théâtre-Lyrique

une représentation à l'Opéra-National en 1847

|

Histoire du Théâtre-Lyrique

En 1847, Adolphe Adam obtint avec Achille Mirecour*, le privilège d'un théâtre qui prendrait le titre d'Opéra-National. Ce théâtre s'établit à Paris sur le boulevard du Temple, dans la salle de l'ancien Cirque-Olympique ; le 15 novembre 1847, il ouvrait ses portes. La révolution de 1848 l'obligea à les fermer, après quatre mois d'existence.

En 1851, Edmond Seveste, alors directeur des petits théâtres de la banlieue, obtint un nouveau privilège de l'exploitation de l'Opéra-National, loua la salle du Théâtre-Historique pour y jouer des opéras, et en fit l'ouverture le 27 septembre 1851 par Mosquita la sorcière de Boisselot. Après la mort d'Edmond Seveste, le 28 février 1852, son frère Jules obtint le privilège et donna à l'Opéra-National le nom de Théâtre-Lyrique ; mais il ne tarda pas à mourir à son tour, le 30 juin 1854, et Emile Perrin, déjà directeur de l'Opéra-Comique, eut l'idée de réunir dans ses mains la direction des deux grandes scènes lyriques secondaires et obtint le privilège devenu vacant du Théâtre-Lyrique ; mais cet administrateur ne tarda pas à s'apercevoir qu'il était impossible de mener de front deux entreprises de ce genre, et, à la fin de la saison de 1855, il abandonna le Théâtre-Lyrique à Pierre Pellegrin, ancien directeur du Grand-Théâtre de Marseille. Celui-ci culbuta au bout de peu de temps, dut donner sa démission le 20 février 1856, et enfin le Théâtre-Lyrique, dont l'existence avait été jusqu'alors fort tourmentée, tomba entre les mains de Léon Carvalho, ex-artiste secondaire de l'Opéra-Comique et mari de Mme Miolan-Carvalho, qui devait l'élever à un degré inouï de prospérité artistique, sinon financière.

La première période directoriale de Carvalho,

qui s'étendit du 20 février 1856 au mois d'avril 1860, a été certainement un

coup de fortune pour le Théâtre-Lyrique, dont cet administrateur a fait

immédiatement connaître le chemin à la foule, et un grand bonheur pour

l'avenir de l'art musical en France. C'est avec lui que le Théâtre-Lyrique

devint le rival de l'Opéra et de l'Opéra-Comique. En effet, dans l'espace de

quatre années, Carvalho a trouvé le moyen de produire avec éclat quelques

ouvrages de compositeurs avantageusement connus déjà, tels que la

Fanchonnette de Clapisson ; la Reine Topaze et la Fée

Carabosse de Victor Massé ; les Dragons de Villars de Maillart ;

le Médecin malgré lui et Faust de Gounod ; de faire applaudir

plusieurs partitions de musiciens encore inconnus, entre autres les Nuits

d'Espagne et la Demoiselle d'honneur de Semet ; Broskovano

et les Petits violons du roi de Deffès ; enfin, de faire admirer au

public un certain nombre des grands chefs-d'œuvre dramatiques de l'école

allemande, inconnus jusqu'ici chez nous ou inintelligemment représentés :

Oberon, Euryanthe, Preciosa, de Weber ; les Noces de

Figaro et l'Enlèvement au sérail, de Mozart ; Orphée, de

Gluck, etc. Au bout de quatre années, cependant, Carvalho céda son exploitation à Charles Réty, son secrétaire ; mais celui-ci fit de mauvaises affaires et donna sa démission le 4 octobre 1862. Pendant ce temps, un grand changement se préparait dans l'existence de tous les théâtres situés sur le boulevard du Temple. Tous ces théâtres étaient expulsés pour faire place au boulevard du Prince-Eugène, et on construisit, place du Châtelet, deux salles nouvelles, placées l'une en face de l'autre. Ces salles étaient destinées au Théâtre-National, qui prenait le nom de théâtre du Châtelet, et au Théâtre-Lyrique. La nouvelle salle du Théâtre-Lyrique fut inaugurée le 30 octobre 1862, jour où Carvalho, succédant à son tour à son successeur, reprenait la direction de ce théâtre. Peu de temps après, une subvention annuelle de 100.000 francs lui était accordée, et cet établissement prenait le titre de Théâtre-Lyrique impérial. Carvalho resta cette fois près de six ans à la tête de son administration ; mais ses affaires s'embrouillèrent, et au commencement de 1868 il fut déclaré en faillite et contraint d'abandonner l'entreprise. Ce fut Jules Pasdeloup, l'heureux fondateur des concerts populaires, qui lui succéda. Mais, au mois de février 1870, obligé de renoncer à l'entreprise, il donna sa démission et laissa ses artistes terminer la saison en société. Louis Martinet**, directeur du théâtre de l'Athénée, était désigné pour succéder à Pasdeloup ; pendant qu'il organisait sa troupe, la terrible guerre de 1870 éclata et les artistes furent eux-mêmes obligés de fermer les portes du théâtre. Le 24 mai 1871, le monument était en partie incendié et la salle complètement détruite.

Lorsqu'on le remit en état en 1874, il servit

successivement à plusieurs théâtres, jusqu'au jour où l'Opéra-Comique vint

s'y installer, après le terrible incendie de la salle Favart en 1887 ; il y

resta onze ans et demi environ. En 1899, Sarah Bernhardt loua l'immeuble qui

devint le théâtre Sarah-Bernhardt. Parmi les chanteurs qui se sont distingués au Théâtre-Lyrique, nous citerons MM. Monjauze, Léon Achard, Puget, Colson, Grignon, Bouché, Chollet, Meillet, Michot, Junca, Rousseau de Lagrave, Pujol, Ribes, Dulaurens, Prilleux, Ismaël, Lutz, Depassio, Troy, Wartel, Fromant, Barré ; Mmes Marie Cabel, Colson, Miolan-Carvalho, Duprez, Marimon, Ugalde, de Maësen, Marie Sax, Nilsson, Deligne-Lauters (devenue Mme Gueymard), Rouvray, Vadé, Meillet, Daram, Girard, Bourgeois, Garnier, Pannetrat, etc.

***

*Achille Tranchant dit Achille Mirecour, acteur de l'Odéon, frère du comédien Adolphe Tranchant dit Mirecour (14.Condé-sur-Noireau, 06 septembre 1806 – Paris, 01 mars 1869).

**Louis Martinet (75010.Paris, 19 mars 1814 – 78.Le Vésinet, 05 janvier 1895), peintre. Cette semaine est mort au Vésinet, à l'âge de 82 ans, un brave et excellent homme qui avait bien tout le tempérament d'un artiste, et qui en avait donné plus d'une preuve. Je veux parler de Louis Martinet, cet ancien élève de Gros, devenu plus tard inspecteur des Beaux-Arts, peintre non sans talent et dessinateur très habile, qui, plus tard encore ouvrit dans le local où se trouvent aujourd'hui les Nouveautés, une exposition de peinture et de musique à laquelle il substitua ensuite un théâtre, le gentil théâtre des Fantaisies-Parisiennes, qui rendit de véritables services. C'est là qu'il remonta d'anciens ouvrages lyriques : le Calife de Badgad, le Nouveau Seigneur et la Fête du village voisin, de Boieldieu, les Rosières et le Muletier, d'Herold, l'Arbre enchanté, de Gluck, le Sorcier, de Philidor, le Maître de chapelle, de Paer ; c'est là qu'il monta des ouvrages inédits de Duprato, de MM. Deffès, Jonas, Delandres et bien d'autres ; c'est là qu'on vit commencer nombre d'artistes, comme M. Engel, le "ténor terre-neuve", M. Barnolt, de l'Opéra-Comique, Mlle Arnaud, qu'on vit plus tard à l'Opéra.

A la retraite de Pasdeloup, Martinet s'empara

du Théâtre-Lyrique : mais la Commune lui brûla son théâtre, qu'il dut

transporter dans la salle de l'Athénée, aujourd'hui disparue. Il

voulut faire grand dans cette salle mignonne, monta les Brigands (i

Masnadieri) de Verdi, une Folie à Rome, de Ricci, mais il avait

trop présumé de ses forces, et dut passer la main. Malgré tout, depuis vingt

ans il n'avait cessé de rêver la résurrection de son théâtre, et on se

rappelle qu'il y a quelques semaines il avait donné de la publicité à un

projet en ce sens. Comme j'avais été mêlé très étroitement naguère à son

affaire des Fantaisies-Parisiennes, il m'écrivait, il y a peu de

temps encore, pour me prier de l'aller voir afin de lui fournir quelques

dates qu'il avait oubliées et dont il avait besoin pour la rédaction de ses

Mémoires, qu'il avait entrepris d'écrire. Il était toujours vert,

toujours droit, toujours souriant, en dépit de son âge, et je ne me doutais

pas, hélas ! que je le voyais pour la dernière fois. (Arthur Pougin, le Ménestrel, janvier 1895)

|

|

Opéra-Populaire

Nous groupons sous ce titre toutes les documents relatifs à la question du Théâtre-Lyrique, c'est-à-dire d'une scène plus accessible et au public et aux jeunes compositeurs que celle du Grand-Opéra ou de l'Opéra-Comique. On se plaint amèrement qu'il ne soit pas permis, à un public de ressources modestes, de jouir des satisfactions données par le grand art musical. D'autre part, on se désespère que les auteurs d'opéras soient obligés de les garder indéfiniment dans leurs cartons : « Pas de Théâtre-Lyrique, pas de musique dramatique en France ! » Ainsi M. Victorin Joncières formule sa conclusion. Ces doléances reposent donc sur ces deux aphorismes : ‑ Il y a, à Paris, un public nombreux qui souffre de ne pouvoir satisfaire ses goûts musicaux. ‑ Il y a, en France, nombre de compositeurs de talent prêts à enfanter des chefs-d'œuvre. Ce fut cette double idée qui présida à la création, en 1851, du Théâtre-Lyrique du boulevard du Temple, ancien Théâtre-Historique, sous la direction de M. Edmond Seveste, qui fit jouer Mosquita la sorcière, de Boisselot ; la Perle du Brésil de Félicien David, et mourut l'année suivante. Son frère lui succéda, et après lui M. Perrin, alors directeur de l'Opéra-Comique (1854), et M. Pellegrin, ancien directeur du théâtre de Marseille. Ce dernier fit de mauvaises affaires et fut remplacé, le 20 février 1856, par M. Carvalho. Dès lors le Théâtre-Lyrique était fondé dans les meilleures conditions possibles : M. Carvalho, dont l'intelligence et l'habileté administrative sont hors de pair, fit jouer la Fanchonnette, de Clapisson ; les Dragons de Villars, de Maillart ; Oberon, Euryanthe, de Weber ; le Médecin malgré lui, Faust, Philémon et Baucis, de Gounod ; les Noces de Figaro, de Mozart ; les Troyens de Berlioz. Par suite de la démolition du boulevard du Temple, le théâtre avait été transporté au Châtelet. En 1868, M. Carvalho faisait faillite. Vinrent la guerre, la Commune. Le Théâtre-Lyrique disparut et pendant plusieurs années on s'efforça en vain de le faire revivre. En 1874 et en 1875, l'Assemblée nationale, sur la proposition du comte d'Ormoy, vota une subvention pour sa réorganisation. Il rouvrit d'abord à la salle Ventadour. Échec complet. M. Arsène Houssaye fut nommé directeur avec 100,000 francs de subvention, mais n'ayant pu trouver de salle disponible, il donna sa démission et le titre ; échut à M. Campocasso, ancien directeur de la Monnaie de Bruxelles, qui se désista également peu de temps après. Enfin, M. Vizentini ayant pris, après la mort d'Offenbach, le théâtre de la Gaîté, posa sa candidature et fut agréé (1875). L'existence du Théâtre-Lyrique semblait assurée. Le 5 mai 1876, il ouvrait ses portes avec la première représentation de Dimitri, de M. Victorin Joncières. Pour le lendemain, M. Vizentini monta le Bourgeois gentilhomme, avec musique de Lully. Vinrent ensuite les Erinnyes, de M. Leconte de Lisle (15 mai) ; avec musique de Massenet ; le Magnifique, musique de M. Philippot ; Oberon, de Weber. La subvention fut portée à 300,000 francs. Le 12 octobre, on reprend la Giralda, d'Adolphe Adam et, le 5 novembre, la toile se lève sur la première représentation de Paul et Virginie, de M. Victor Massé, chanté par Capoul et Mlle Ritter. L'année se ferme sur une reprise du Barbier de Séville, de Rossini. Paul et Virginie réalisa, pendant les vingt-cinq premières représentations, une moyenne de 11,000 francs de recettes. Cependant, dès les premiers jours de 1877, il fallut accorder au Théâtre-Lyrique une avance sur la subvention. Après une reprises de Martha, de Flotow, M. Vizentini donna, le 13 février, le Timbre d'argent, opéra fantastique en 4 actes et 8 tableaux, de M. Camille Saint-Saëns ; le 18 avril, le Bravo, opéra en 3 actes et 4 tableaux, de M. Salvayre ; le 13 septembre, Graziella, drame lyrique en 2 actes, de M. Antony Choudens, l'Aumônier de régiment, de M. Hector Salomon ; le 14 septembre, la Clé d'or, comédie lyrique en 3 actes, de M. Eugène Gautier, et reprit, le 7 novembre, Si j'étais roi !, d'Adam. Mais déjà les plus sinistres nouvelles circulaient. L'entreprise succombait sous les frais, et les dettes, et M. Vizentini se décida à reprendre... Orphée aux Enfers, d'Offenbach ! mais M. Vizentini était réduit aux dernières extrémités. Gilles de Bretagne, de M. Henri Kowalski, lui porta le dernier coup. Il essaya en vain d'obtenir encore l'aide du gouvernement, et donna, le 1er janvier 1878, sa démission de directeur du Théâtre-Lyrique. L'entreprise avait reçu de l'État la modique somme de quatre cent soixante-dix-sept mille francs ! et les recettes réalisées avaient été de 1,400,000. francs. La Gaîté était rendue à la féerie et à l'opérette. Loin de se décourager, les partisans du Théâtre-Lyrique, plus intrépides que jamais, réclamèrent le maintien de la subvention de 200,000 francs. M. Léon Escudier obtint la direction à la salle Ventadour. Le 18 avril 1878, le théâtre ouvrait par une ode symphonie en trois parties, paroles de M. Alexandre Parodi, musique de M. Samuel David. Insuccès complet. Le 2 juillet, première représentation du Capitaine Fracasse, opéra-comique en 3 actes et 6 tableaux, de M. Catulle Mendès, musique de M. Émile Pessard, Dès ce moment, on ne parle déjà que de la déplorable situation contre laquelle se débat le directeur du Théâtre-Lyrique, qui monte Aïda, de Verdi, en langue française. M. Escudier remettait, le 1er septembre, sa démission de directeur entre les mains du ministre. Cette tentative avait duré cinq mois. M. Capoul loua aussitôt la salle Ventadour et donna, le 12 octobre, les Amants de Vérone, de M. le marquis d'Ivry. 28 représentations après lesquelles la salle Ventadour est démolie et cédée à une société financière. Pendant les premiers mois de 1879, un impresario américain, M. Maurice Grau, donna une série de représentations populaires des Amants de Vérone ; puis M. Kowalski donna encore quelques représentations de son Gilles de Bretagne. La Gaîté rouvre ses portes sous le titre d'Opéra-Populaire sous la direction de MM. Husson et Martinet, qui eux-mêmes cédaient à M. Merelli la salle trois fois par semaine, du 14 février au 5 mai 1880, pour les représentations d'Adelina Patti. La subvention de 200,000 francs était supprimée. La nouvelle direction débuta par une reprise de Guido et Ginevra, d'Halévy, puis donnait Lucie de Lammermoor, Rita, de Donizetti et remontait Paul et Virginie, de Victor Massé. L'année clôturait sur une reprise du Farfadet, d'Adolphe Adam. En 1880, le 11 février, était exécuté, pour la première fois à Paris, Pétrarque, opéra en 5 actes et 6 tableaux de M. Hippolyte Duprat. Puis, c'en était fait, encore une fois de l'Opéra-Populaire, MM. Husson et Martinet se retiraient et une direction nouvelle reprenait le drame du Courrier de Lyon. Notons enfin, en 1884, une dernière tentative au théâtre du Château-d'Eau, également infructueuse. L'expérience n'était-elle pas faite et décisive ? Depuis la direction Carvalho jusqu'à celle de M. Vizentini, les plus louables et les plus courageux efforts ont été faits pour ouvrir au public et aux compositeurs cet eldorado tant vanté d'un Théâtre-Lyrique. La faillite a brisé toutes les espérances ; en vain on a prodigué l'argent, les subventions. Le conseil municipal lui-même s'était laissé fléchir, en 1884, et avait accordé un subside important. Toutes ces sommes ont été dépensées en pure perte. Qu'en faut-il conclure, sinon la vérité, c'est-à-dire que les Parisiens ne sont pas musiciens ; que l'Opéra, l'Opéra-Comique et les théâtres d'opérettes leur suffisent ? L'Opéra les attire par le luxe du bâtiment et de la mise en scène. Et encore voyons-nous aujourd'hui que, malgré l'énorme subvention, l'Académie nationale de musique est en perte. Il est singulier que Paris tienne avant tout à des apparences de dilettantisme que rien ne justifie. Il faut cependant bien se rendre à l'évidence : il n'y a pas de public pour un Opéra-Populaire. Toutes les entreprises ont échoué et selon toutes apparences échoueront encore. Le peuple n'ira jamais entendre ‑ par simple dilettantisme – les opéras, s'appelleraient-ils les Huguenots, Guillaume Tell ou les Noces de Figaro. On ne peut tout avoir. Nous ne sommes pas des rêveurs, et le moindre grain de bon sens et de gaîté nous plaît mille fois mieux que la plus savante des harmonies. Ainsi sommes-nous faits. Il faut en prendre son parti... ce qui n'empêchera pas qu'on revotera des subventions, qu'on refondera des Théâtres-Lyriques et qu'il y aura encore de beaux jours pour les syndics de faillite.

(Jules Lermina, Dictionnaire universel illustré de la France contemporaine, 1885)

|

le Théâtre-Lyrique incendié par les Communards, photo d'Alphonse Liébert, 1872

|

Mémorial du Théâtre-Lyrique

Catalogue raisonné des cent quatre-vingt-deux opéras qui y ont été représentés depuis sa fondation jusqu'à l'incendie de sa salle de la place du Châtelet (Albert de Lasalle, 1877)

Le Théâtre-Lyrique a été inauguré le lundi 15 novembre 1847, dans la salle du Cirque, au boulevard du Temple. Ses directeurs, Adolphe Adam et Achille Mirecour, lui avaient donné le nom sonore d'Opéra-National. Il affichait comme spectacle d'ouverture un prologue intitulé les Premiers Pas ou les Deux Génies, suivi de Gastibelza, drame lyrique en trois actes. Les bailleurs de fonds de l'aventureux théâtre, gens d'une audace héroïque, et dont le nom doit appartenir à l'histoire, étaient M. Beudin, député, avec un apport de 300,000 fr. ; M. Châle, agréé au Tribunal de Commerce, qui donnait 260,000 fr. ; et M. Joseph Perrin, versant 30,000 fr. Ces 590,000 fr. joints à ce qu'Adolphe Adam prit sur ses économies, formèrent le capital de fondation du Théâtre-Lyrique. Mais on se doute bien que les choses ne marchèrent point du train paisible dont nous menons notre récit, et que la création, à Paris, d'une troisième scène musicale dut être laborieuse sous le régime des privilèges de théâtre et du bon plaisir administratif. Ce que l'on comprend plus difficilement, c'est qu'un ministre ait mieux aimé refuser longtemps un débouché nécessaire aux produits de l'art national que de laisser se ruiner quelques particuliers de bonne volonté. Sa résistance équivalait à cette déclaration que, certainement, il n'eût osé signer : « Périsse la jeune musique française dont je suis le protecteur officiel, plutôt que des intérêts privés dont je n'ai pas la garde ! » Mais il en allait ainsi dans ces temps déjà fabuleux. La lutte fut donc assez vive entre le ministère et les musiciens ; elle se prolongea durant plusieurs années par une série d'escarmouches. En mai 1842, un premier mémoire est présenté à l'autorité supérieure, demandant pour le théâtre du Gymnase le droit de donner des opéras. La supplique, qui ne fut point exaucée, était Signée : Ad. Adam, Halévy, Berlioz, Ambroise Thomas, etc. Deux ans plus tard, nouvelle pétition rédigée par tous les prix de Rome alors militants. Même réponse. Vers 1846, une autre combinaison fut proposée : Ad. Adam et Crosnier associés, prenaient le théâtre de la Porte Saint-Martin, et y donnaient pour commencer tous les chefs-d'œuvre du vieux répertoire, dédaignés par l'Opéra et l'Opéra-Comique. L'affaire resta encore sans suite. Le ministère se défendait en opposant cet argument : que depuis 1807, date du décret qui réduisait à deux les théâtres de musique, toutes les tentatives faites pour sortir d'un cadre si étroit avaient échoué. En effet, dès 1820, et par privilège spécial, on chantait au Gymnase : l'Epreuve villageoise, la Maison en loterie, etc... — à l'Odéon (1824-1829) : le Barbier de Séville, Othello, les Noces de Figaro, Don Juan, Robin des bois, etc... — aux Nouveautés de la place de la Bourse (1827-1831) : l'Italienne à Alger, le Coureur de Veuves, Caleb, etc. — à la Renaissance-Ventadour (1838-1840) : Lady Melvil, l'Eau merveilleuse, Lucie de Lammermoor, etc... Et il était vrai de dire que ces quatre théâtres avaient été obligés de renvoyer leurs violons. Mais les temps étaient autres, et le goût de la musique, en se propageant, assurait aux scènes lyriques une clientèle plus nombreuse. M. Duchâtel, ministre de l'Intérieur, finit donc par se résigner. Il octroya le bienheureux privilège à Adolphe Adam, auteur populaire du Chalet et de Giselle, ayant pour co-directeur Achille Mirecour, frère du pensionnaire du Théâtre-Français, comédien lui-même, et homme entendu aux affaires de théâtre ; il avait notamment donné des preuves de capacité, lors de la réorganisation de l'Odéon. Cette petite guerre qui se termina par une capitulation, mériterait d'être racontée en détail et dans le style pince-sans-rire du Lutrin. Nous n'avons voulu qu'indiquer les phases principales qu'elle a traversées, et en gardant le ton placide qui convient à de courtes annales. Ce qui est certain, c'est que, malgré sa fière altitude, le ministère devait succomber sous la pression du nombre. Il se trouvait serré de près par la foule toujours grossissante des prix de Rome, des lauréats du Conservatoire, des musiciens sans livret, des librettistes en quête d'un musicien, des chanteurs en retrait d'emploi, des jeunes de tous les âges, des impatients qui piaffent à la porte des théâtres, des inédits enfin, que l'appétit de la célébrité taquine et rend taquins. Accorder le Théâtre-Lyrique à ces âmes en peine, c'était leur ouvrir la porte du purgatoire qui donne directement sur le paradis.

SALLE DU CIRQUE OLYMPIQUE

Le spectacle équestre, introduit en France par Astley, dans les premières années du règne de Louis XVI, puis bientôt perfectionné par Franconi, avait longtemps erré dans divers quartiers de Paris. Enfin, il s'était installé au boulevard du Temple, en un logis superbe et définitif, dont il avait pris possession le 3 mars 1827. Cette salle était disponible au commencement de l'année 1847. Adolphe Adam et Mirecour l'achetèrent de M. Dejean pour la somme de 1,400,000 fr., bien qu'elle en eût coûté 1,700,000 à bâtir, et ils y mirent aussitôt les maçons et les décorateurs. L'architecte Charpentier n'en garda guère que les quatre murs ; et moyennant une dépense de 180,000 fr., il put, en quelques mois, l'approprier à sa nouvelle destination. En effet, tout y était à refaire. Outre qu'elle laissait beaucoup à désirer sous le rapport de l'acoustique, elle présentait des dispositions générales qui ne pouvaient convenir à un théâtre de musique. Par exemple, la scène y communiquait par deux plans inclinés, avec une piste qui occupait la place du parterre et des fauteuils d'orchestre. Si bien que les chevaux descendaient du théâtre ou y remontaient, évoluaient en deçà ou au delà de la rampe, suivant les besoins de la pièce. La salle du Cirque, devenue salle de l'Opéra National, était meublée au rez-de-chaussée de fauteuils d'orchestre et de banquettes de parterre, le tout encadré par deux pourtours, et une rangée de quatorze baignoires de face. Au premier étage se trouvait une galerie à cieux rangs de sièges et quatorze loges découvertes à salon. Le deuxième était presque tout en galerie, et on n'y trouvait plus que huit loges, quatre de chaque côté. Au troisième, une galerie. Au quatrième, un immense amphithéâtre. Les loges d'avant-scène soutenues par des cariatides s'étageaient jusqu'à la hauteur de la troisième galerie. Le plafond représentait des groupes allégoriques de la musique, de la poésie et de la danse, jetés dans un fouillis de fleurs et d'attributs divers. Le foyer, convenablement orné, ne faisait qu'un avec le corridor des premières. Ses fenêtres donnaient sur le boulevard du Temple qui avait encore dans ce temps-là, et par tradition, l'aspect joyeux d'une foire ou d'une kermesse. Notons encore que le plancher de la scène s'avançait notablement, et plus qu'il n'est d'usage, du côté du public, disposition favorable aux effets de la voix. Il est vrai que la troupe chantante de l’Opéra-National était composée de plus d'accessits que de premiers prix du Conservatoire. Nous allons la voir bientôt à l'œuvre. L'orchestre comptait 70 musiciens, conduits par MM. Georges Bousquet et Eugène Gautier ; les chœurs, 54 exécutants, dirigés par M. Cornette, et le corps de ballet, 28 personnes obéissant a M. Lerouge. Le directeur de la scène était M. Leroy ; le régisseur général, M. Thieblemont ; les deux autres régisseurs, MM. Fosse et Lecour ; le secrétaire général, M. Lormier.

[présentation des opéras représentés dans la salle du Cirque Olympique]

Ici prend fin la première période d'exploitation du Théâtre-Lyrique. Elle se solde par huit opéras, donnant seize actes, joués en cent-douze jours (exactement un acte tous les sept jours). Encore nous n’inscrivons pas au répertoire, parce qu'ils sont de trop minime importance, plusieurs intermèdes de chant ou de danse, tels que : Une Chinoiserie, la Jardinière, Don Quichotte, etc., véritables parades montées pour amuser l'entr'acte pendant la saison du carnaval. — La situation financière du Théâtre-Lyrique avait été jusque là prospère. (1,500 fr. de frais quotidiens, contre une recette moyenne de 1,800 frs.) Mais le mois de mars de 1848 ne fut que l'expiation de ce premier temps de fortune. Il fallut alors, et par tous les moyens, lutter contre la faillite menaçante. On fit jouer aux chanteurs un drame sans musique (la Révolution, deux actes de Labrousse et Mailhan) ; on entama des pourparlers avec le Vaudeville de la place de la Bourse pour la cession de sa salle ; on modifia le régime administratif en appelant tout le personnel au partage de la recette. Mais, hélas ! on n'encaissait pas 300 fr. par soirée. Aussi, après quelques jours de cette misère, les musiciens de l'orchestre refusèrent tout service. Ou dut alors faire relâche... pendant près de quatre ans. * Au moment de sa fermeture le Théâtre-Lyrique répétait : les Monténégrins de M. Limnander, pour les premiers débuts de Mme Ugalde, et les Deux Bambins, de M. Bordèse. L'une et l'autre de ces partitions ont été chantées depuis à l'Opéra-Comique. C'était encore pour un avenir prochain la Fille du soldat de Varin et Tariot ; le Prétendant et le Prétendu, de Commerson et Pilati ; enfin un acte d'un jeune violoncelliste nommé Offenbach, qui avait déjà déclaré ses prétentions de compositeur dramatique en faisant jouer, au Théâtre de la Tour-d'Auvergne, un petit opéra-comique intitulé l'Alcôve (avril 1847). Cependant le sort capricieux décida qu'après avoir voulu faciliter à M. Offenbach l'entrée de la carrière, Adolphe Adam terminerait la sienne par les Pantins de Violette, représentés aux Bouffes-Parisiens, sous les auspices du même M. Offenbach. * Note à prendre : dans l'année qui suivit le désastre du Théâtre-Lyrique, Mme Petit-Brière, Joseph Kelm, Junca, Chenetz et autres naufragés se réfugièrent sur le radeau du Théâtre-Beaumarchais qu'ils intitulèrent Opéra-Bouffe-Français. Leurs représentations commencèrent, le 11 juin 1849, par le Vieux Prix de Rome (musique de M. Henri Potier, fils du célèbre comédien), et le Marin de la Garde (de M. Eugène Gautier). Vinrent ensuite : le Cousin de Denise (Pâris), et la Saint-André (Bazzoni). L'orchestre, composé de vingt-huit musiciens, était conduit par M. Pilati. Mais cette tentative désespérée n'eut pas de suite, et on ne peut l'enregistrer, croyons-nous, qu'eu marge des annales du Théâtre-Lyrique.

SALLE DU THÉÂTRE-HISTORIQUE

Après trois ans et demi d'un état de léthargie qui pouvait entraîner la mort, le Théâtre-Lyrique retrouva vie et santé. Il avait clos ses exercices à la salle du Cirque, en mars 1848 ; il les reprit, en septembre 1851, à la salle du Théâtre-Historique. Mais il conservait encore son titre primitif d' « Opéra national » ; ce n'est en effet que le 12 avril de l'année suivante qu'il le changea contre celui de « Théâtre-Lyrique ». L'adjectif « national » n'était plus de mode en 1852 ; sans être par décret rayé du dictionnaire, il avait perdu en grande partie sa signification sous le nouveau gouvernement. Le Théâtre-Historique, fondé par Alexandre Dumas, avait été inauguré le 22 février 1847. Nous en devons la description au lecteur, surtout s'il est jeune et que ses souvenirs ne portent pas au-delà de l'année 1863, date de la démolition. Ce ne sera d'ailleurs pas abandonner notre sujet, puisque la salle de la Reine Margot, toute neuve lorsqu'elle fut livrée aux chanteurs de Mosquita la Sorcière, ne fit que changer de genre, sans subir d'autre modification matérielle. Elle était enclavée dans ce groupe de théâtre que nous avons vus rangés en hémicycle sur le boulevard du Temple, et qui occupaient la place du rempart élevé par François Ier pour préserver Paris des attaques des Flamands. Le terrain où a tant prospéré l'art dramatique, était encore en culture maraîchère du temps de la Régence. On ne commença à y élever des constructions qu'il partir du moment où le sieur Chavanne, procureur du roi, en eut fait l'acquisition pour le revendre par lots. Et comme il s'en était réservé une portion notable, il y avait fait lui-même bâtir une très somptueuse maison pour son usage personnel. Cet hôtel Chavanne, qui passa dans les mains de plusieurs propriétaires, a ôté connu jusque dans ces derniers temps sous le nom d'hôtel Foulon, pour avoir appartenu à Foulon de Morangis, ministre de Louis XVI, et, l'une des premières victimes de la Révolution. C'est sur son terrain, déblayé en 1846, que l'architecte de Dreux, secondé par Sechan, décorateur, construisit le Théâtre-Historique, depuis Théâtre-Lyrique. Pour mieux préciser, nous pouvons supposer un promeneur qui, sortant de la rue du Faubourg-du-Temple, se fût dirigé vers la Bastille en suivant le boulevard. Il eût d'abord passé devant le café Hainsselin, fondation datant d'un siècle et demi, et qui était toujours restée dans la même famille ; ensuite devant une maison bourgeoise moderne et absolument quelconque ; enfin il lût arrivé au perron du Théâtre-Historique. En continuant sa route, il eût successivement rasé les portes du Cirque-Olympique, ou National, des Folies-Dramatiques, de la Gaîté, des Délassements-Comiques, des Funambules et du Petit-Lazari. La façade du Théâtre-Historique avait cela d'original qu'elle était haute comme une maison de cinq étages, et qu'elle n'avait que huit mètres de largeur. Son rez-de-chaussée ne se composait que de la porte, laquelle était encadrée par deux cariatides de Klagmann, symbolisant la tragédie et la comédie. Au-dessus se trouvait une loggia communiquant avec le foyer, et dont le fond, disposé en rotonde, était orné d'une fresque visible du dehors. Le peintre (M. Guichard, élève d’Ingres) avait pris pour sujet une sorte d'Olympe on tous les dieux du théâtre étaient assemblés, depuis Sophocle jusqu’à Marivaux, sans oublier Shakespeare, Corneille, Molière, Mozart... Des deux côtés de la loggia, et pour terminer son balcon, se trouvaient deux groupes sculptés par Klagmann, représentant Hamlet et Ophélie d'une part, et de l'antre le Cid et Chimène. La salle proprement dite était, orientée de telle sorte que la rampe prolongée fût tombée perpendiculairement sur la chaussée du boulevard. On y entrait donc par le « côté-cour », comme on dit en style de coulisses ; autrement, l'acteur en scène, et regardant le public, avait la figure tournée vers l'ouest. L'ornementation générale était rouge et or, suivant la formule le plus communément adoptée, et qui est devenue banale. En revanche le plafond, peint par Despléchin, Diéterle et Sechan, était d'une magnificence rare ; il avait pour motif principal Apollon, dieu des arts, conduisant son quadrige à travers un ciel inondé de lumière. (Le lecteur curieux de plus de détails pourra consulter les gravures et le texte publiés par le journal l'Illustration, dans ses numéros du 26 décembre 1816 et des 23 et 30 janvier 1847.) Mais la particularité la plus remarquable du théâtre construit par M. de Dreux était encore sa forme elliptique, avec la scène placée parallèlement au grand diamètre de l'ovale. Ainsi la salle, qui avait une largeur de vingt mètres, n'en comptait que seize en profondeur. Disposition heureuse en ce que la majeure partie des loges étaient de face. L'idée pourtant n'en était pas nouvelle, si elle était réalisée pour la première fois. Elle appartenait à un artiste du siècle dernier. (Voir « Projet d'une salle de spectacle pour la comédie » par Cochin, Paris, 1765, in-12, avec figures.) Une autre singularité : le cartouche qui, ordinairement attaché au-dessus du rideau, renseigne le public sur la forme de son gouvernement, se trouvait remplacé par une horloge lui apprenant aussi utilement l'heure qu'il était. Il y avait au Théâtre-Historique ou Lyrique cinq rangs de loges, de galeries et d'amphithéâtres. Les loges de premières étaient à salon. Le foyer, grande pièce banale, était situé au second étage ; un papier rouge-brun, imitant le damas, recouvrait ses murs ; et il n'avait guère pour mobilier qu'un piano à queue sur lequel était placé le buste colossal de Weber. Les jours « de service », la critique tenait ses conciliabules dans le couloir des premières loges. Enfin le Théâtre-Lyrique, comme les six autres théâtres voisins, avait sa porte des coulisses sur la rue des Fossés-du-Temple, dont la courbe suivait parallèlement celle du boulevard. Prix des places du Théâtre-Lyrique au moment de son emménagement : Avant-scènes, 6 fr. ; premières loges, 5 fr. ; orchestre et première galerie, 4 fr. ; stalles d'orchestre, 3 fr. ; parterre, 1 fr. 50..., etc. Et maintenant que nous avons décrit la cage, voyons ce qu'y chantaient les oiseaux.

[présentation des opéras représentés dans la salle du Théâtre-Historique]

Ici finissent les travaux du Théâtre-Lyrique dans la salle du Théâtre-Historique ; ils se soldent par un répertoire de cent vingt-huit opéras, tant anciens qu'inédits.

SALLE DE LA PLACE DU CHÂTELET

Le Grand-Châtelet était une forteresse, élevée de temps immémorial sur la rive droite de la Seine, et défendant l'entrée du « pont aux Eschangeurs », qui menait à la Cité. Le général Bonaparte fit démolir en 1802 cette bastille devenue inutile. Mais la pioche entama aussi quelques maisons environnantes, qui appartenaient aux rues Saint-Leufroy, de la Joaillerie, Trop-va-qui-dure et autres, dont, l'alignement tortueux relevait d'une géométrie indépendante de la règle et du compas. Le terrain déblayé devint celui de la place du Châtelet. A prendre ce grand espace vide dans l'état où il était encore il y a vingt ans, et en nous postant à son point central, la figure tournée du côté de la Seine, nous avons : A notre droite, le restaurant du « Veau qui tette », où, en 1823, Rossini, traversant Paris pour la première fois, fut fêté dans un banquet auquel assistèrent Herold, Auber, Lesueur, Boieldieu, Horace Vernet, Talma, Ciceri ; Mlle Mars, Mlle George, Mlle Cinti, et tous les grands noms de l'art contemporain. A notre gauche, un pâté de maisons difformes que traverses dans un sens parallèle au quai de Gesvres, le cloaque sinistre où s'est suicidé Gérard de Nerval, la ruelle fangeuse mais pittoresque de la Vieille-Lanterne, laquelle est coupée à angle droit par la rue Saint-Jérôme, venant de la rivière et aboutissant à la Vieille-Place-aux-Veaux. C'est sur la croix formée par les rues Saint-Jérôme et de la Vieille-Lanterne, que devait s'élever la troisième salle du Théâtre-Lyrique, lorsque l'édilité eut le caprice regrettable de supprimer la foire perpétuelle du boulevard du Temple. Il fut donc décidé que le nouveau théâtre aurait sa porte principale sur la place du Châtelet ; ses façades latérales, dans l'alignement du quai de Gesvres et de l'avenue Victoria ; enfin, son quatrième mur extérieur, sur une rue à créer, qui serait baptisée Adam, pour perpétuer le souvenir du fondateur de la maison. Cette rue existe, en effet, mais sous le nom d'Adam, tout court ; ce qui laisserait croire qu'elle a été édifiée en l'honneur de notre premier père. Le prénom d'Adolphe, oublié à tort, eût suffit, et amplement, à éviter toute confusion. C'est vers la fin de l'été de 1862 que les travaux de construction du Théâtre-Lyrique furent terminés et livrés au propriétaire, qui était la Ville de Paris. L'architecte achevait en même temps le théâtre du Châtelet, faisant pendant de l'autre côté de la place, là même où Rossini avait reçu l'étrenne de ses triomphes parisiens. L'œuvre de M. Davioud n'excita pas un grand enthousiasme. La lourdeur, le prosaïsme, l'aridité de ses lignes extérieures ne répondaient pas, en effet, aux conditions exigées d'un monument devant faire point de vue à la fois : sur un quai, un pont, une place, un boulevard et un square. Toutes les critiques furent résumées par un plaisant, armé de raison, prétendant que cette masse carrée, avec le campanile du ventilateur qui la couronne, ressemblait à une immense malle de voyage, surmontée d'un carton à chapeau. Quant à l'idée mesquinement bourgeoise de pratiquer de petites boutiques au rez-de-chaussée de l'édifice, afin de s'en faire de petites rentes, elle n'eût été pardonnable qu'à une sous-préfecture besogneuse, et non à la capitale la plus fastueuse du monde et la plus prodigue. Il y avait plus à louer dans l'intérieur du monument, bien que l'on sentît partout la lutte engagée par l'architecte contre l'étroitesse du terrain concédé. Le vestibule, trop exigu pour le style dans lequel il était traité, avait cependant bon air avec sa double rampe d'escalier taillée dans la pierre. La salle proprement dite était aussi d'une grande richesse, et les ornements néo-grecs qui couraient sur les balustrades de ses cinq rangs de loges, formaient d'heureux entrelacements de lignes. Les avant-scènes pourtant ne présentaient qu'un amoncellement d'attributs dorés, où l'œil avait peine à trouver son chemin. Mais les spectateurs de ces places enviées souffrent trop de ne voir le spectacle que de profil, de n'entendre qu'une moitié de l'orchestre, de se brûler les yeux au feu de la rampe ; aussi est-ce bien le moins qu'on leur donne des dédommagements d'amour-propre, en encadrant leurs personnes comme des tableaux de prix. En somme, et malgré plus d'un détail bien trouvé dans le dessin de ses ornements, le Théâtre-Lyrique affichait ce luxe vaniteux dans lequel se complaisait la société d'alors, et plus particulièrement les nouveaux enrichis de Paris haussmannisé. On jugerait mal de ses splendeurs criardes d'après la toilette plus modeste qui lui a été faite depuis l'incendie, où il a péri en 1871. Mais les amateurs de spectacle eussent donné tout l'or du monde, y compris celui qui étincelait aux balustrades des loges, pour être assis plus à l'aise, car l'ébéniste qui avait fabriqué les fauteuils ne possédait, à coup sûr, aucune notion d'anatomie humaine. La scène, au bas du rideau, était large de 11 m. 50. C'était exactement la dimension de celle du Théâtre-Historique, soit un mètre de moins que celle du Cirque-Olympique. Et comme l'œil se trompe souvent dans l'appréciation de ces mesures, il est peut-être utile de rappeler que le rideau de l'Opéra a une largeur de 15 m. 60. Celui de l'Opéra-Comique a 11 m. ; celui de la Comédie-Française, 12 ; celui du Gymnase, 9 ; etc. Ce qu'il y avait encore de plus particulier dans la salle de M. Davioud, c'était le plafond, fait d'un vitrage diversement coloré, et au travers duquel filtrait la lumière de quelques centaines de becs de gaz, placés dans les combles. Cette innovation ne fut pas du goût de tout le monde ; elle avait cependant pour avantage principal de supprimer le lustre et la chaleur qui en provient. Les plafonds lumineux n'ont clone pas fait fortune, et il n'en reste plus aujourd'hui qu'un spécimen qui fonctionne au Théâtre du Châtelet. Le foyer du Théâtre-Lyrique, décoré de peintures arabesques d'un goût très sobre, communiquait à ses extrémités, avec deux salons carrés, meublés sans aucune apparence de faste. C'est le jeudi 30 octobre 1862 que la nouvelle salle fut inaugurée. Il y eut ce soir-là non pas une représentation, mais un festival dans lequel furent chantés les meilleurs morceaux du répertoire de la maison. Nous nous souviendrons toujours d'avoir vu rangées sur le premier plan de la scène, Mmes Viardot, Miolan-Carvalho, Vendenheuvel-Duprez, Cabel, Faure-Lefebvre, et Girard, une constellation d'étoiles. Pendant les semaines qui suivirent et jusqu'à la fin de l'année, les affiches du Théâtre-Lyrique ressemblèrent à ces drapeaux de régiment sur lesquels sont inscrits des noms de victoires. On y vit écrits tour à tour : Orphée, l'Enlèvement au Sérail, Robin des Bois, etc... Victoires, en effet, et dont M. Carvalho se plaisait à dresser la liste au moment où il entrait de nouveau en campagne.

[présentation des opéras représentés dans la salle de la place du Châtelet]

Nous ne pousserons pas plus loin cet inventaire. La date à laquelle nous sommes parvenu est celle d'événements d'un autre ordre... (!!) Après être resté fermé durent tout le siège de Paris, et avoir été incendié pendant la guerre civile de 1871, le Théâtre-Lyrique (qui est aujourd'hui reconstitué) a eu des résurrections partielles. Mais ces faits sont encore trop récents pour qu'il soit nécessaire de les étudier en détail. Nous ne pouvons qu'en donner le croquis dans le chapitre qui va suivre.

APPENDICE

Depuis sa fondation jusqu'à sa fermeture et à l'incendie de sa salle de la place du Châtelet (de novembre 1847 à la guerre et à la Commune), le Théâtre-Lyrique a représenté cent quatre-vingt-deux opéras, donnant un total de quatre cent cinq actes.

Salle du Cirque 8 opéras Salle du Théâtre-Historique 128 opéras Salle de la place du Châtelet 46 opéras 182 opéras inédits 121 = 249 actes anciens 61 = 156 actes 405 actes

En classant ces opéras par genres, nous avons :

Grands opéras 24 Opéras-comiques 112 Opéras-ballets 4 Levers-de-rideau, prologues, etc. 42

Mais les trois salles exploitées par le Théâtre-Lyrique sont échelonnées chronologiquement suivant un ordre décroissant de fertilité.

Il a été monté (approximativement) :

1 acte par 7 jours à la salle du Cirque ; 1 acte par 12 jours à la salle du Théâtre-Historique ; 1 acte par 18 jours à la salle de la place du Châtelet.

Cependant il convient de remarquer que le manque d'activité d'un théâtre peut provenir de la constance et de la longévité de ses succès. *** Ce répertoire a été partagé ainsi entre les auteurs : Compositeurs : Ad. Adam, 14 pièces ; — Weber, 6 ; — M. Eugène Gautier, 6 ; — Mozart, 5 ; — Clapisson, 5 ; — M. Gounod, 5 ; — M. Verdi, 4 ; — Grisar, 4 ; — etc. (N'ont eu qu'un opéra de représenté : Beethoven, Boieldieu, Monsigny, Auber, Mendelssohn, Félicien David, M. Ambroise Thomas, etc.) Librettistes : Michel Carré, 22 pièces ; — M. de Leuven, 21 ; — M. Jules Barbier, 19 ; — de Saint-Georges, 14 ; — Brunswick, 11 ; — M. Nuitter, 9 ; — M. Dennery, 7 ; — M. Arthur de Beauplan, 5 ; —M. Deforges, 4 ; — Scribe, 4 ; — M. Philippe Gille, 3 ; — etc. *** Le Théâtre-Lyrique a été un centre très actif de production ; il a fait honneur à son programme qui était de ressusciter les morts, sans tuer les vivants. Et parmi les compositeurs contemporains, dont il a ouvert ou facilité la carrière, on peut citer : MM. Barthe, Cherouvrier, Félicien David, Dautresme, Debillemont, Deffès, Delibes, Diaz, E. Gautier, Gevaert, Gounod, Hignard, Joncières, de Lajarte, Maillart, Poise, Reyer, Semet, Varney, Vogel, Weckerlin, etc. *** Si nous classons par nationalités les compositeurs inscrits au répertoire du Théâtre-Lyrique, nous avons : Musiciens anglais 1 opéra. « hollandais 1 « « belges 9 « « italiens 15 « « allemands 18 « « français 138 « 182 *** La plupart de ces noms sont connus du lecteur. Nous n'avons pas à revenir sur ce que nous avons déjà dit d'Adolphe Adam et d'Achille Mirecour, fondateurs du Théâtre-Lyrique. Les frères Seveste avaient eu longtemps l'entreprise de tous les petits spectacles de la banlieue. M. Emile Perrin, nanti du privilège de l'Opéra-Comique en 1848, ne s'en est point dessaisi pendant sa direction du Théâtre-Lyrique ; il a été depuis, comme l'on sait, directeur de l'Opéra, et il est aujourd'hui administrateur général de la Comédie-Française. M. Carvalho, élève des classes de chant du Conservatoire, avait chanté l'emploi des barytons à l'Opéra-Comique ; il vient de rentrer à ce théâtre comme directeur. M. Rety était secrétaire de M. Carvalho du temps de sa première direction ; il est aujourd'hui rédacteur au Figaro. M. Pasdeloup a attaché son nom à la belle et utile création des « Concerts populaires de musique classique », qui, depuis 1860, justifient leur nom par l'empressement que met le public à s'y porter. M. Martinet avait fondé la petite scène musicale des Fantaisies-Parisiennes, au boulevard des Italiens, puis l'avait transportée dans le théâtre souterrain de l'Athénée, situé rue Scribe. Il venait d'obtenir le privilège du Théâtre-Lyrique, avec une subvention de 100,000 francs, lorsque la guerre éclata. Pendant toute la durée du siège, le Théâtre-Lyrique resta fermé, obéissant à un arrêté que la Préfecture de police avait pris dès les premiers jours de septembre. Mais aussitôt l'armistice signé (28 janvier 1871), M. Martinet reprit possession de ses droits. Il rassembla une troupe et mit en répétition : la Dame Blanche, Si j'étais roi !, l'Esclave, de M. Membrée, et les Brigands de Verdi, avec l'excellente traduction française que M. Jules Ruelle en avait déjà donnée à l'Athénée. La réouverture était affichée pour le 2 avril... quand survint la révolution du 18 mars. Il semblait que M. Martinet, avec un titre officiel dans sa poche, ne dût jamais régner, empêché par les événements, et qu'il serait le Louis XVII du Théâtre-Lyrique. *** Pendant la Commune, la salle de la place du Châtelet entrebâilla plusieurs fois sa porte ; « la Fédération artistique » y donna quelques concerts. Enfin, c'est le mercredi 24 mai 1871 que l'édifice bâti par M. Davioud, et qui avait coûté trois millions à la Ville, périt dans les flammes. Il était environ neuf heures du matin. La lutte était engagée dans les rues depuis le lundi. Déjà les troupes régulières s'étaient emparées de la partie ouest de Paris, depuis la porte Maillot jusqu'à la Bourse. Le corps du général de Cissey s'avançait sur la rive gauche et menaçait Notre-Dame ; celui du général Vinoy, au centre, avait dépassé le Louvre ; et celui du général Douay prenait position à la Pointe Saint-Eustache. Une attaque était imminente sur le quartier du Châtelet ; les projectiles y tombaient depuis le matin. Les choses en étaient là lorsque (d'après nos renseignements pris sur place) une épaisse fumée sortit du Théâtre-Lyrique par la dernière fenêtre de droite de sa façade. Le feu venait de se déclarer dans le petit salon qui occupe le coin du bâtiment formé par le boulevard de Sébastopol et le quai de Gesvres. Ce jour-là, justement, le vent soufflait du sud-ouest. Bientôt le fléau gagna le foyer du public, s'arrêtant à l'avant-dernière fenêtre du côté nord. Puis la flamme, traversant le couloir des premières loges, envahit la salle, la scène et ses dépendances, qu'elle anéantit complètement. M. Martinet, qui avait déjà meublé en cabinet directorial, fit des pertes sensibles. Sa bibliothèque et plusieurs tableaux de prix furent brûlés. Mais, par un hasard singulier, le feu ne pénétra pas dans la partie des combles située du côté de la rivière, et qui contenait, avec le magasin des costumes, toutes les archives du théâtre, partitions, brochures, registres et papiers d'administration. Pas un verre d'eau ne fut jeté sur le brasier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ici nous pourrions clore la série de ces notes ; mais un incendie n'est pas une apothéose finale ; et d'ailleurs nous retrouvons encore sur notre carnet quelques renseignements qui, tout en étant agréés du lecteur, pourront devenir des matériaux pour l'historien définitif du Théâtre-Lyrique, si jamais il se met à la besogne. *** Après le sinistre, M. Martinet, qui ne s'était point dessaisi de son privilège, se mit en quête d'une salle où il pût l'exploiter. Celle de l'Ambigu était disponible ; des pourparlers furent engagés ; mais le bail ne se signa pas, et M. Martinet, avec une subvention réduite à 60,000 francs, dut retourner dans les catacombes de l'Athénée, où gisaient déjà les restes inanimés de tant de partitions. Il joua Sylvana, de Weber ; le Docteur Crispin, des frères Ricci ; reprit Martha, de M. de Flotow ; Ne touchez pas à la Reine, de M. X. Boisselot, etc. Mais après cette campagne, aussi honorable qu'elle fut peu fructueuse, il abandonna son théâtre à M. Jules Ruelle. *** Sans être officiellement directeur du Théâtre-Lyrique, M. Ruelle toucha du ministère un subside mensuel de 6,000 francs pendant les six premiers mois de sa gestion. Dès la seconde année, il fut livré à ses propres forces et dut lutter contre des difficultés sans nombre. Après quoi il tomba, pour s'être obstiné à donner des opéras-comiques sur une scène que ses dimensions semblent réserver à l'opérette. Aucune entreprise théâtrale ne fut d'ailleurs plus hospitalière aux musiciens militants, et dans un temps aussi court n'en présenta un plus grand nombre au public. Pour ne citer que les lauréats de l'Institut, M. Ruelle accueillit M. Ernest Guiraud qui lui apportait Madame Turlupin ; M. Dubois avec la Guzla de l'Émir ; M. Ch. Constantin avec Dans la forêt ; M. Deslandres, avec Dimanche et lundi... Ensuite devaient venir trois actes de M. Danhauser, un acte de M. Puget, et Don Mucarade, de M. E. Boulanger, qui a été joué depuis à l'Opéra-Comique. Si le public avait voulu soutenir M. Ruelle et partager ses généreuses illusions lorsqu'il avait entrepris de tirer au clair toute la musique contemporaine, la race pullulante des compositeurs inédits serait aujourd'hui éteinte. *** Mais nous avons vu que si le Théâtre-Lyrique tombe quelquefois en prostration, il ne meurt jamais, et qu'on est toujours sûr de le voir réapparaître dans quelque coin de Paris, au moment où l'on s'y attend le moins. Donc, en janvier 1873, M. Bagier, directeur du Théâtre-Italien, essaya de donner des représentations françaises dans la salle Ventadour, où elles devaient alterner avec les représentations italiennes. Il y eut un commencement d'exécution : le Freyschutz fut chanté par Jourdan et Giraudet ; Mlles Reboux et Sablairolles. Le répertoire qui devait suivre était en partie celui du Théâtre-Lyrique. Mais la combinaison ne réussit pas Elle avait déjà été tentée en 1868, sur les mêmes planches, et d'ailleurs avec le même insuccès. Les Parisiens sont gens d'habitude, et l'on dirait qu'ils se sentent déroutés lorsqu'ils comprennent les paroles des opéras qu'on leur chante à Ventadour. *** Voici maintenant « l'Opéra-Populaire » (en bon français le Théâtre-Lyrique) qui fait son ouverture, au mois de novembre 1874, dans la salle du Châtelet, située vis-à-vis des ruines de la salle incendiée en 1871. On y donne, avec un grand déploiement de décors et de figuration, le Paria, de M. Membrée, chanté par Prunet, Petit, et Mme Furchs-Madier. Pour les lendemains, la reprise des Amours du Diable, de Grisar, avec Nicot et Mlle Reboux. Mais avant un mois écoulé, le drame et la féerie reprirent possession de leur domaine ordinaire. *** Enfin notre vaillant et très vivace Théâtre-Lyrique vient de s'installer, avec 200,000 francs de subvention, dans la salle de la Gaîté, au square des Arts-et-Métiers. C'est sa cinquième résurrection, depuis cinq ans. Et cette fois, comme ce n'est pas la coutume constante, il est aux mains d'un directeur sachant lire et écrire la musique et qui, par tradition de famille, s'entend à la triture des affaires théâtrales. M. Albert Vizentini, titulaire du nouveau privilège, est lauréat du Conservatoire de Bruxelles pour le violon et la composition ; il a été violon solo aux Bouffes-Parisiens et au Théâtre-Lyrique ; il a conduit l'orchestre des théâtres d'Anvers, de la Porte-Saint-Martin et de la Gaîté. De plus il a collaboré, comme écrivain, à l'Art musical, au Charivari, au Journal amusant, au Grand Journal..., et on lui doit encore un volume de révélations sur la vie des coulisses, intitulé : Derrière la toile. Il y avait déjà, comme on pourrait dire, de la graine de musique dans le théâtre de la Gaîté quand M. Albert Vizentini en était le chef d'orchestre et l'administrateur général. Mais depuis qu'il en a pris la direction, en juillet 1875, il n'a cessé de développer ces germes, pour arriver jusqu'à la floraison et faire prospérer l'opéra sur le terrain de la féerie-opérette. Ce qui manquait le plus à la Gaîté lors de sa transformation, c'était une troupe de sujets chantants. Aujourd'hui l'on peut lire sur les affiches du Théâtre-Lyrique les noms de Capoul, Duchesne, Michot, Bouhy, Melchissédec, Petit, Sotto..., de mesdames Sasse, Marimon, Engally, Dalti, Singelée, Girard, etc... Ainsi entouré, et ayant sous la main un orchestre, des chœurs et un corps de ballet nombreux ; disposant d'une salle spacieuse et sonore ; possédant un matériel de scène très varié, M. Albert Vizentini fut en état d'ouvrir son nouveau théâtre le 5 mai 1876. Cependant, pour faire droit à un caprice de son propriétaire, qui est la Ville de Paris, il dut écrire sur sa porte ce pléonasme, en belles lettres de feu : Opéra-National-Lyrique. Le soir de l'inauguration on donna Dimitri, grand opéra de M. V. Joncières ; puis vinrent coup sur coup : Obéron ; le Sourd ; le Magnifique ; Giralda ; les Troqueurs ; les Charmeurs ; les Erynnies ; le Maître de chapelle ; Une heure de mariage ; les Rendez-vous bourgeois ; le Bouffe et le Tailleur ; le Tableau parlant ; Paul et Virginie, etc. Et sur le programme d'un avenir prochain sont encore inscrits, à côté des noms des compositeurs vivants, ceux de Gluck, de Mozart, de Monsigny, de Grétry, de Méhul, de Boieldieu, d'Herold, de Rossini, de Bellini, de Donizetti, de Verdi, d'Auber, d'Adolphe Adam, d'Halévy, de Félicien David, etc. Autant dire le panthéon des musiciens. (Albert de LASALLE [72.Le Mans, 1833 - Paris, 24 mars 1886], Mémorial du Théâtre-Lyrique, 1877)

|

=> la Question du Théâtre-Lyrique par Louis Gallet (Nouvelle Revue, 15 mai 1880)

|

Heureusement, diront ceux qu'une espérance console vite des rigueurs du présent, on reconstruit l'Opéra-Comique, et nous aurons ainsi, en un délai de trois ans, ce nouveau théâtre de musique tant de fois réclamé ; et nous l'aurons dans les conditions les plus sérieuses de durée !

C'est la grâce qu'il faut souhaiter à nos compositeurs qui trouveront, place Favart, l'idéal Théâtre-Lyrique, car il faut bien compter que l'Opéra-Comique restera place du Châtelet, où il a réuni une clientèle rappelant à ce point celle des anciens jours du genre, que c'est toujours, de préférence aux nouveautés, vers les œuvres du répertoire qu'elle se porte en foule.

II faut une attraction spéciale, comme celle d'un Falstaff, pour qu'elle déroge à ses habitudes quasi classiques ; mais alors, est-il permis de dire, tout le public habituel se grossit de celui qui, couramment, va plutôt aux pièces modernes qu'aux anciennes et aux affinités duquel répond surtout le Théâtre-Lyrique ; un tel succès donc ne saurait servir de règle.

En furetant dans les rayons d'une bibliothèque de vieux livres, il m'est arrivé naguère de mettre la main sur un travail analytique présentant une sorte de monographie rapide de ce que fut jadis le vrai Théâtre-Lyrique, depuis sa création jusqu'à l'incendie de mai 1871, c'est-à-dire durant cette brillante période où s'épanouirent, sous la jeune et vaillante direction de M. L. Carvalho, des œuvres telles que Faust et Roméo.

C'est le Mémorial du Théâtre-Lyrique, par Albert de Lasalle, publié en 1877, à la Librairie Moderne, avec le sous-titre « Catalogue raisonné des cent quatre-vingt-deux opéras qui y ont été représentés depuis sa fondation. »

La rencontre de ce petit livre est assez lointaine ; il est donc possible que j'en aie déjà parlé, mais ce n'a pu être que très légèrement. Il ne déplaira peut-être pas — en ces jours de vacances — aux lecteurs de la Nouvelle Revue de remonter un peu dans le passé et, aidés de ce guide très consciencieusement rédigé, de suivre l'histoire de ce théâtre qui a été si bienfaisant à ceux de notre école française, qu'on ne saurait souhaiter plus heureuse fortune aux producteurs contemporains quand s'ouvrira enfin devant eux une scène créée et dirigée selon le même esprit, si tant est qu'ils doivent jamais voir ce prodige.

Il y a un enseignement pratique à tirer de cette rétrospective revue, tant pour ceux qui travaillent pour se faire une place au théâtre, notamment pour ceux qu'on envoie à la villa Médicis se préparer plus particulièrement à cette dure conquête, que pour les représentants de l'État dont la fonction, comme le devoir, est de les y encourager officiellement.

Le Théâtre-Lyrique, inauguré le lundi 15 novembre 1847, ouvrit ses portes au public sous le titre d'Opéra national, se plaçant ainsi, comme instinctivement, à la veille de la Révolution de 1848, sous un vocable tout à fait populaire.

Adolphe Adam et Achille Mirecour en étaient les directeurs — aidés par un syndicat d'amateurs de musique dont la confiance et la sympathie s'affirmèrent par une commandite de plus d'un demi-million, augmentée des économies d'Adolphe Adam lui-même.

Si l'idée fut généreusement adoptée, soutenue et courageusement servie, les difficultés furent grandes et quand le rideau se leva pour la première fois sur les Deux Génies et Gastibelza, les organisateurs luttaient depuis 1842 pour le triomphe de cette idée à laquelle la protection officielle n'était pas particulièrement acquise.

Enfin, le ministère, serré de près par les influences, ému des récriminations des prix de Rome, avait cédé et accordé le privilège, faute duquel alors aucune scène ne pouvait être ouverte.

C'est dans l'ancien Cirque olympique, du boulevard du Temple, convenablement aménagé en vue de sa nouvelle destination, que la musique dramatique s'installa, riche d'espérances plus que de ressources, mais animée de cette foi profonde, de cette vaillante ardeur que donne seule la jeunesse.

Ses éléments de succès étaient honorables, sinon supérieurs. « Plus d'accessits que de premiers prix », dit, à ce propos, l'auteur de la plaquette à laquelle j'emprunte ces détails. L'orchestre avait soixante-dix musiciens, ce qui serait encore à notre époque un joli chiffre ; il y avait deux chefs, Georges Bousquet et Eugène Gautier. Ce dernier ne fut pas seulement un musicien aimable, fidèle conservateur des traditions du genre de l'opéra-comique et pourtant épris déjà de modernisme, mais encore un parfait homme d'esprit.

Huit ouvrages composant seize actes furent donnés dans cette première salle, en cent douze jours d'occupation, sans compter divers intermèdes. Je ne vois, parmi ces œuvres, que le Brasseur de Preston dont le public actuel ait pu garder le souvenir, entretenu d'ailleurs par une reprise faite vers 1868, sur la scène du Châtelet et où se firent remarquer Meillet et Mlle Daram, dans les rôles créés à l'origine par Chollet et Mlle Prévost.

Le Gastibelza, d'Aimé Maillart, évocation de la ballade de Victor Hugo, peut également être noté au passage. Comme aussi la reprise du célèbre et vieil ouvrage de Berton : Aline, reine de Golconde.

En mars 1848, l'entreprise s'arrête et l'Opéra national demeure silencieux jusqu'au 27 septembre 1851, c'est-à-dire pendant plus de trois ans. C'est seulement l'année suivante, le 12 avril 1852, qu'il épouse définitivement le titre de Théâtre-Lyrique. « L'adjectif « national » n'était plus de mode en 1852 », remarque A. de Lasalle.

Le Théâtre-Lyrique s'installa dans la salle du Théâtre historique, fondé par Alexandre Dumas en 1847, ajoutant ainsi l'élément musical à ce groupe de théâtres dramatiques ou comiques qui s'alignaient le long du boulevard du Temple, précisément, dit notre annaliste, à la place du rempart élevé par François Ier pour préserver Paris des attaques des Flamands.

Elle était belle, cette salle, ou du moins mes souvenirs de jeunesse me la font voir sous un assez somptueux aspect, avec son ornementation rouge el or et son plafond triomphal où Desplechin, Dieterle et Séchan avaient peint Apollon, conduisant son quadrige à travers un ciel resplendissant.

Depuis le 27 septembre 1851 jusque 1863, que d'ouvrages ont défilé là, les plus marquants sous la direction de M. Léon Carvalho, dont le nom est désormais inséparable de la fortune de ce théâtre et qui aurait de bien curieux souvenirs à raconter, sans doute, sur les hommes et les œuvres de ce temps, si on avait la bonne fortune de feuilleter en sa compagnie le mémorial que j'ai sous les yeux !

Il ne faut parler, parmi ces œuvres, que de celles qui y virent le jour et non point des reprises parfois importantes et presque toujours intéressantes. Les petits actes nouveaux, aujourd'hui si dépréciés, du moins si dédaignés, y étaient alors nombreux et on leur accordait une assez sérieuse attention. Très peu sont restés pourtant ; mais des auteurs tels qu'Eugène Gautier y ont trouvé fréquemment la satisfaction de leur modeste ambition et y ont multiplié ces échantillons en un acte de leur savoir-faire.

Là, en 1851, Félicien David a donné son premier ouvrage dramatique : la Perle du Brésil, opéra en trois actes où le poète musical du Désert s'était retrouvé dans ces pays du soleil toujours cher à son imagination.

Là, on a fêté Si j'étais roi !, d'Adolphe Adam, qu'on revoit encore de loin en loin sur les affiches départementales et parfois sur celles de Paris ; là ont, été applaudis les Amours du Diable, de Grisar, et ce Bijou perdu, encore d'Adolphe Adam, que le populaire couplet des Fraises a assuré contre l'oubli. Là aussi, M. Reyer a débuté avec un petit acte charmant, Maître Wolfram. Jaguarita l'Indienne y a été la brillante part de F. Halévy. L'éminent directeur actuel du Conservatoire de Bruxelles y a marqué son passage par un ouvrage de demi-caractère, les Lavandières de Santarem ; la Fanchonnette de Clapisson y a eu ses jours de gloire, grâce au début sensationnel de Mme Miolan-Carvalho ; les Dragons de Villars, d'Aimé Maillart, y ont été un des ouvrages à succès de l'année 1856, ainsi que la Reine Topaze de Victor Massé.

Enfin, en 1858, Gounod y faisait sa première apparition avec ce chef-d’œuvre d'esprit et de bonne humeur qui est le Médecin malgré lui et que devait suivre, un an après, le glorieux Faust, alors jugé avec une sévérité faite pour rendre philosophes ceux de nos contemporains à qui le succès ne sourit pas dès leur première rencontre avec le public ou la critique et qui, pourtant, sont conscients de leur réelle force. Philémon et Baucis, en 1860, continuait la série des ouvrages du maître. Accueil encore froid, partition classée depuis à son véritable rang et qui ne quitte plus le répertoire. La Statue de M. Ernest Reyer brille au tableau de 1861. C'est une œuvre d'un coloris charmant et d'une exquise poésie ; elle n'a jamais eu le succès qu'elle mérite. On trouve enfin, avant, la migration du Théâtre-Lyrique vers la place du Châtelet où sa fortune devait s'achever, la Chatte merveilleuse d'Albert Grisar, qui, démodée sans doute aujourd'hui sur la même scène, ferait peut-être encore la fortune d'un théâtre musical de genre comme la Gaîté.

Sur la scène toute neuve de la place du Châtelet, le début fut, sans éclat avec l'Ondine de Semet ; mais bientôt une constellation brillante se lève dans ce ciel nouvellement ouvert. Et voici les Pêcheurs de perles, de Bizet, les Troyens, de Berlioz, et Mireille, et Roméo et Juliette de Gounod ! L'année 1869 voit la première représentation du Rienzi de Wagner. Gros événement que l'apparition de cet ouvrage désavoué par les fanatiques du maître, et où de larges coupures furent pratiquées pourtant « pour le rendre plus digestible ». Depuis, nous en avons vu bien d'autres, et bien des conversions se sont faites de gens qui, en 1869, se disaient inébranlables dans leur foi ancienne.

Avec la reprise de Charles VI donnée le 6 avril 1870, se termine l'existence du Théâtre-Lyrique de la place du Châtelet. Il fut glorieux et sa disparition reste à jamais regrettable. De 1871 à 1894, vingt-trois années écoulées ; vingt-trois années perdues pour les militants de l'école française !

|

|

Histoire du Théâtre-Lyrique, 1851-1870

(Albert Soubies, 1899)

PRÉFACE

Nos précédentes études sur les grandes scènes parisiennes ont été consacrées à l'Opéra, à l'Opéra-Comique et à la Comédie-Française, théâtres bien vivants et en pleine possession de la faveur publique. On s'étonnera peut-être que dans cette série de monographies d'un nouveau genre nous donnions place aujourd'hui au Théâtre-Lyrique qui, ouvert le 27 septembre 1851, a été définitivement fermé le 31 mai 1870. C'est qu'un tel sujet, pour rétrospectif qu'il paraisse, n'en est pas moins « actuel ». Il ne se passe guère en effet de saison où ne surgisse quelque projet de Théâtre-Lyrique, conçu presque toujours d'après un plan exclusif et incomplet, mais intéressant à plus d'un titre et correspondant à une préoccupation constante et générale. D'ailleurs, en dehors de la période dont nous nous occupons spécialement ici, le Théâtre-Lyrique, sous des formes variées, dans des emplacements divers, a souvent essayé de vivre ; on pourrait presque dire, tant ces essais ont été nombreux, qu'il n'a jamais cessé d'exister. Antérieurement à 1851, on le trouve à l'état rudimentaire, au Gymnase en 1820, à l'Odéon en 1824, aux Nouveautés en 1827, à l'Ambigu en 1830, à la Renaissance en 1838, à Beaumarchais en 1848, au Cirque Olympique en 1847. Cette dernière tentative, la plus digne d'attention, fut précaire. Par une espèce d'ironie du sort, ce qui l'interrompit ce furent justement les événements révolutionnaires qu'on avait fêtés tout d'abord sur cette scène avec un à-propos intitulé les Barricades. Cette entreprise, où Adam perdit sa fortune, a été confondue par certains auteurs (par Albert de Lasalle, notamment, dans son utile et souvent amusant Mémorial), avec le « vrai » Théâtre-Lyrique qui fut ouvert peu de temps après. Depuis la guerre, on a vu, dans le même sens, nombre d'autres ébauches à la Salle Ventadour et à la Gaîté, au Châtelet et à la Renaissance, au Théâtre des Nations et à la Porte-Saint-Martin, aux Menus-Plaisirs, à Beaumarchais, à l'Eden, au Nouveau-Théâtre, à l'ancien Athénée, aux Variétés, à la Salle Taitbout, et même au minuscule établissement de la Galerie- Vivienne où, en dépit de l'exiguïté de la scène, on n'a pas craint de monter de grands opéras tels que Norma et Lucie, enfin et surtout au Château-d'Eau, domicile d'élection pour ce que l'on pourrait appeler « le Théâtre-Lyrique intermittent ». Sur tout cela il y aurait un livre à faire, livre jadis esquissé par M. Pougin dans une suite d'intéressants articles. Si nous nous bornons, quant à nous, à la période comprise entre 1851 et 1870, c'est parce que c'est la seule où la troisième scène lyrique parisienne ait fonctionné sans aucune interruption ; avec l'appui, pendant quelques années du moins, de l'État, ce qui ne veut pas dire que la subvention reçue fût suffisante ; sous la direction enfin d'hommes exercés, capables, qui successivement ont fait, dans leur gestion, prévaloir les différents systèmes mis en avant toutes le fois qu'il s'est agi de constituer cet organe essentiel de la vie artistique. Ajoutons que si ces directeurs ont recueilli moins de profit que d'honneur, si même quelques-uns furent malheureux, ils ont été tous animés d'un zèle esthétique véritablement élevé, ils ont consciencieusement servi la cause de l'art, et ont laissé, à cet égard, une trace profonde. L'histoire du Théâtre-Lyrique de 1851 à 1870 est incontestablement le plus intéressant de tous les chapitres que l'on puisse consacrer au mouvement et à l'évolution du théâtre musical à Paris, sous le Second Empire.

PREMIÈRE PARTIE LA SALLE DU BOULEVARD DU TEMPLE