Décors d’opéra et de ballet

La révolution des peintres des « Ballets Diaghilev »

Pendant les dix premières années du XXe siècle, le décor d'opéra se survit... Certains des grands ateliers du siècle précédent — ceux de Carpezat, de Jambon, d'Amable, etc. — continuent une tradition qui, de jour en jour, va s'abâtardir, tandis que d'autres — ceux de Ronsin, Paquereau, du fameux Jusseaume (qui, sous la direction de Carré, à l'Opéra-Comique, brossera la plupart des décors), ceux également de E.-M. Simas et d'Emile Bertin — prendront, en quelque sorte, la relève.

Jusqu'au jour...

Jusqu'au jour, exactement le 18 mai 1909, où surgit, sur la scène du Châtelet, le premier spectacle des « Ballets russes ».

Ce fut une bombe, une bombe qui éclatait dans le monde du théâtre, des arts et des lettres, bombe qui, la stupéfaction passée, se transforma en un enthousiasme délirant.

Et il y avait de quoi !

Car, ce jour-là, l'ancien décor réaliste en trompe-l'œil avait — peut-être provisoirement ? — cessé d'exister : la grande aventure des peintres au théâtre (selon l'expression de Léon Moussinac) commençait, plus exactement recommençait, puisque, comme nous l'avons vu, des artistes, tels Boucher, Fragonard, Watteau, avaient, en leur temps, décoré certains grands opéras.

Cette initiative, venue de Russie, ne doit pas nous faire oublier que, sur le plan dramatique, et en réaction violente contre le naturalisme « tranche de vie » d'un André Antoine, ce fut Lugné-Poe, en son Théâtre de l'Œuvre, qui commanda des esquisses à des peintres, tels Toulouse-Lautrec, Maurice Denis, Vuillard, Sérusier, etc.

Qu'apportaient donc au théâtre les décorateurs russes ?

Nous l'avons dit : ils y réinstallaient l'art du peintre, non pas sous la formule d'un académisme périmé, mais en s'inspirant de la révolution picturale de la fin du XIXe siècle.

« Ils révélaient au public parisien, a écrit Madeleine Horn-Monval, des richesses de coloris, des oppositions de lumière, des combinaisons de lignes et de volumes, une impression de mouvement, de vie, d'exubérance, auxquelles il n'était pas habitué. Bien plus, ces cadres de qualité se mariaient au poème, en extériorisant le drame, le charme ou le rêve, magnifiaient la musique, intensifiaient la mise en valeur des personnages. Jamais la fusion des arts plastiques, de la poésie et de la musique ne s'était réalisée aussi absolue. »

Un nom s'imposa immédiatement, celui de Léon Bakst. Bakst était avant tout un peintre, c'est-à-dire un être sensible aux rythmes des lignes, à la proportion des volumes, au sentiment du modelé, ainsi qu'à l'harmonie des couleurs. De plus, il était décorateur par sa vision large des ensembles, et par l'unité de ses compositions. Il concevait, à son dire, le décor comme un tableau dont les personnages ne sont pas encore peints, et non en paysage ou en architecture. Il avait le goût intense de la somptuosité, alliant à la fois l'outrance d'un barbare au raffinement d'un décadent. Attiré par le prestige de l'Orient, en particulier par les miniatures persanes, toute son œuvre en restait pénétrée comme par un parfum subtil et lascif. De culture hautement classique, hellénisant, sémite et slave, il émanait de ce tempérament foncièrement artiste une force d'attraction presque perverse, reflétée dans toute sa production.

C'est peut-être par le décor de Shéhérazade que Bakst s'est révélé à lui-même, cette Shéhérazade (« féerie de l'inconséquence, de l'inquiétude et de l'irréparable », selon Jean Cocteau), véritable décor animé aux éléments interchangeables, décor simplifié à quelques lignes où jouent violemment deux dominantes complémentaires — le rouge et le vert —, où les rutilances s'exaltent : avec la plus grande sobriété d'éléments, Bakst obtenait la plus grande puissance et la plus grande opportunité d'effet. Il réalisait de la sorte une orchestration colorée, qui s'adaptait intimement avec la coloration orchestrale de la partition de Rimski-Korsakov.

Nous avons, dans un article paru dans Musica, déjà signalé l'intérêt que présentait à nos yeux cette recherche de concordance entre coloration musicale et harmonie de couleurs du décor destiné à l'illustrer, pour ne pas y insister à nouveau.

On peut dire que Bakst a su, avec maîtrise, réaliser, dans le domaine du ballet, ce synchronisme « auditif-visuel », avec un constant bonheur.

Zéphyr et Flore de Dukelsky ; dessin d'André Boll d'après le décor de Georges Braque

A côté du nom de Bakst, d'autres grands noms s'étaient imposés dans ce qu'on peut appeler « la période nationale des Ballets russes ». Ce sont ceux de Roerich, avec une vision hallucinante du sauvage camp mongol des Danses du prince Igor, de Borodine, d'Alexandre Benois, avec un Pavillon d'Armide, musique de Tcherepnine, aux arbres taillés et aux fontaines jaillissantes, de Golovin, avec sa fantastique composition pour l'Oiseau de feu, de Stravinsky (1910), de Fedorowsky, pour la Khovanchtchina, l'opéra de Moussorgski (1913). Avec Petrouchka, Benois, à nouveau, ressuscitait, pour notre allégresse, une authentique ambiance de foire (musique de Stravinsky, 1911), tandis que Roerich, pour le Sacre du printemps, de Stravinsky, de très houleuse mémoire (1913), concevait un décor très « Création du monde », et que José-Maria Sert ornait la musique de Richard Strauss d'un décor composite du meilleur style rococo (la Légende de Joseph, 1914).

A la tête de tous ces spectacles, un nom, un nom devenu prestigieux, un nom qui est entré dans la mythologie du théâtre : celui de Serge de Diaghilev.

Qui était Diaghilev ?

Un mécène, dans le style de ceux de la renaissance italienne, un mécène doublé d'un impétueux animateur. Ni poète, ni musicien, ni peintre, il avait le génie d'exploiter le génie des autres. Il découvre Stravinsky, utilise Picasso — ces deux pôles de l'art musical et pictural du XXe siècle —, donne ses chances à tout ce qui est nouveau sinon insolite, avec un pouvoir de divination du « valable », digne d'un sorcier.

Dès 1913, Diaghilev tenait le succès. Il pouvait s'y installer confortablement et vivre indéfiniment sur sa réputation. Il n'en fait rien ; par « sportivité », il lui tourne le dos. Paris et Monte-Carlo deviennent « centres de lancement » de ses nouveaux spectacles. Et c'est la deuxième période des « Ballets russes », la période russo-cubiste.

En 1915, il fait appel à Gontacharova pour le Coq d'or, de Rimski-Korsakov. Il lui demande, en 1926, pour l'Oiseau de feu, d'autres décors, plus conformes à la légende populaire que ceux de Golovin. Quelques années auparavant (1922), il lui confie le soin d'illustrer Noces, de Stravinsky, dans un style dépouillé qui confère à ces scènes folkloriques une grandeur quasi antique.

Dans le style imagerie populaire, il demande à Larionov les décors de Baba-Yaga, de Liadov (1916), puis, au même artiste, ceux de Chout de Prokofiev (1921).

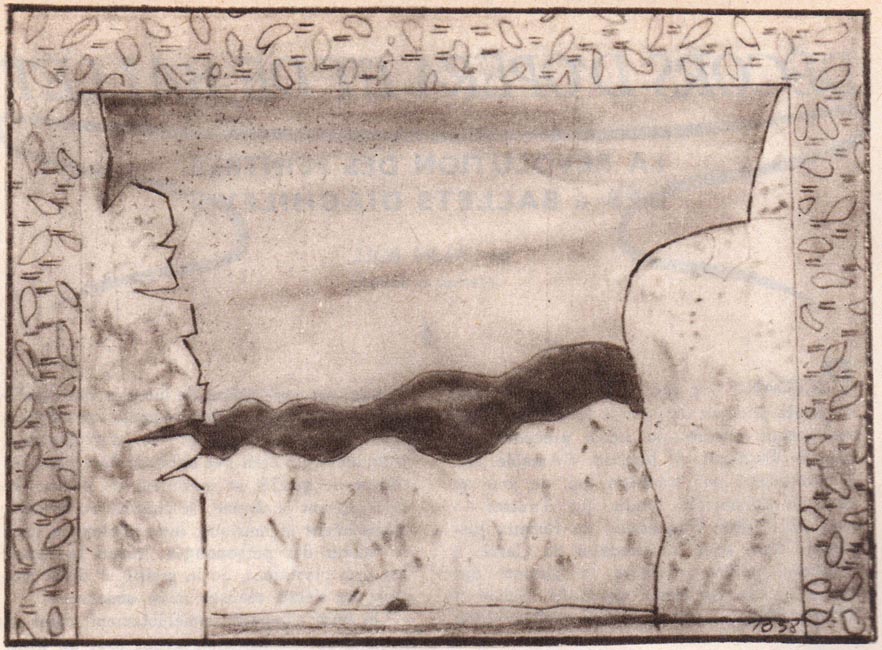

les Danses du Prince Igor ; dessin d'André Boll d'après le décor de Nicolas Roerich (Ballets russes, 1909)

Dès 1919, il associe Picasso au scandale de Parade

(Cocteau-Satie). Le même Picasso est convié à réaliser un décor

magnifiquement évocateur pour ce chef-d'œuvre qu'est le Tricorne,

de Manuel de Falla (1919). L'année suivante, Picasso, encore,

reconstitue, avec humour, le cadre « commedia dell' arte » du

Pulcinella, de Stravinsky.

A partir de ce moment-là — et c'est la troisième période et la dernière, hélas ! — tout ce que la peinture compte de grands noms trouve l'occasion de se manifester sur scène : Derain, avec la Boutique fantasque (Rossini-Respighi, 1919), Matisse, avec le Chant du rossignol (Stravinsky, 1920), Marie Laurencin, avec les Biches, de Poulenc (1924), Utrillo et Pruna, le premier avec Barabau, de Rieti, le second avec les Matelots, d'Auric (1925), Braque, avec Zéphyr et Flore, de Dukelsky (1926), De Chirico, avec le Bal, de Rieti (1929), Georges Rouault, avec le Fils prodigue, de Prokofiev (1929), d'autres encore, tels Bauchant, Juan Gris, Miró, Soudéikine, Survage, Tchelitcheff, etc.

Enfin, lors des dernières saisons, séduit par les nouvelles conceptions « constructivistes », Diaghilev présente Pas d'acier, musique de Prokofiev, décors de Jacouloff, la Chatte, musique de Sauguet, décors de Pevzner et Gabo (1927).

***

Diaghilev ? Une des plus grandes figures de l'art théâtral contemporain.

La révolution décorative de Diaghilev ne pouvait manquer de faire des adeptes. Parmi ceux-là, figure Jacques Rouché, lequel devait diriger l'Opéra de Paris pendant plus de trente années consécutives, de 1914 à 1945.

Dès 1910, le polytechnicien Jacques Rouché, à la suite d'un voyage où il étudia avec perspicacité les mises en scènes étrangères, et dont le fruit immédiat fut ce remarquable ouvrage intitulé l'Art théâtral moderne — lequel passait en revue les idées des novateurs du moment, celles de Georg Fuchs, Fritz Erler, en Allemagne, celles de Meyerhold et de Stanislavski, en Russie, celles de l'Anglais Edward Gordon Craig et du Suisse Adolphe Appia —, Jacques Rouché ouvre, avenue des Batignolles, le « Théâtre des Arts ».

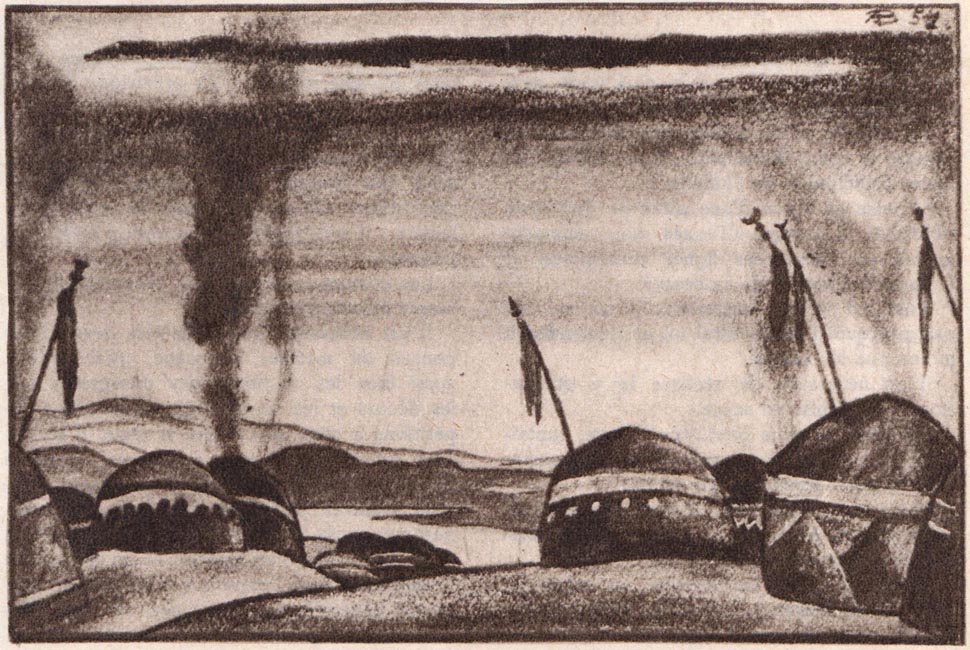

Ma mère l'Oye de Ravel ; dessin d'André Boll d'après le décor de Jacques Drésa (Théâtre des Arts, 1912)

Dans son livre, Rouché effectue, pour ainsi dire, la synthèse de toutes ces idées. Il en exprime, en quelque sorte, le suc. Le voici :

« L'art de la scène est le plus varié qu'il soit ; il ne saurait obéir à aucune règle unique.

La mise en scène a pour but de mettre en lumière le corps d'une pièce, d'en dégager les lignes principales, de l'habiller.

La mise en scène d'une pièce ne doit ni la déformer, ni la parer à l'excès, mais seulement mettre en valeur ses lignes principales, et le caractère propre de sa beauté.

Tout art vit de suggestion, et on ne voit pas pourquoi l'art théâtral lui en demanderait moins que les autres.

Il est nécessaire de réaliser la « stylisation » de la mise en scène.

La mise en scène peut être réaliste, fantaisiste, symbolique ou synthétique, comporter des éléments plastiques ou peints.

Nous réclamons, pour le metteur en scène, toute liberté, à condition que les moyens employés soient artistiques. »

Véritable credo du metteur en scène (et aussi du décorateur) de tous les temps, credo, trop souvent, assez mal respecté.

En ce qui concerne le décor lui-même, Jacques Rouché avançait les précisions suivantes :

« Le décor sera exécuté non comme l'agrandissement d'un tableau destiné à figurer dans une galerie, mais comme une œuvre décorative. Qu'on me passe les termes de métier : il sera traité en décoration et non en peinture.

Les costumes doivent être exécutés en harmonie étroite avec le décor.

Il est nécessaire que le peintre devienne le conseil du metteur en scène, qu'il dessine aussi bien les costumes des interprètes que les décors et les accessoires, qu'assis aux répétitions à côté de l'auteur il règle, d'accord avec lui, et respectueux du poème (ou de la partition), les gestes des personnages destinés à entrer, pour une part, dans cette fresque mouvante que doit être la représentation d'une pièce (ou d'un opéra), et qu'en un mot il imprime à tous l'impulsion d'où naîtra l'harmonie générale des sons, des couleurs, des lumières, des paroles et des attitudes. »

De semblables propos, exprimés il y a environ un demi-siècle, ne conservent-ils pas toute leur actualité ?

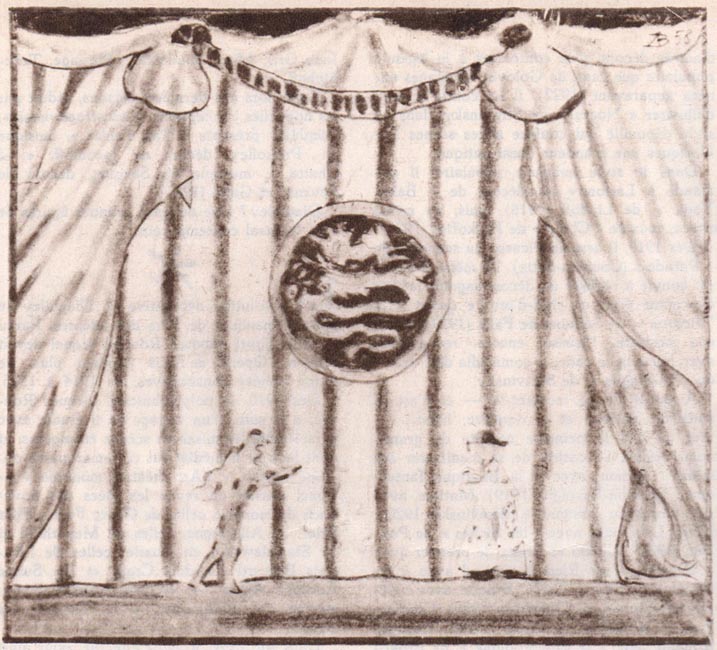

décor de Thésée (Lully) par Maxime Dethomas (Théâtre des Arts, 1913)

Il est hors de notre sujet d'examiner ce que fut l'ensemble des saisons du « Théâtre des Arts », de 1911 à 1913. Nous n'en retiendrons que les spectacles musicaux.

En voici les principaux : les Dominos, de Couperin ; Thésée, de Lulli ; les Eléments, ballet de Destouches, le Festin de l'araignée, d'Albert Roussel, dont tous les décors furent signés par Maxime Dethomas, tandis que Ma mère l'Oye, de Maurice Ravel, les Aveux indiscrets, de Monsigny, la Délivrance de Renaud (ballet), l'Idoménée, de Mozart, et les Fêtes d'Hébé, de Rameau, trouvèrent en Jacques Drésa un délicat illustrateur.

Nous y ajouterons le Couronnement de Poppée, de Monteverdi (décors de Charles Guérin), les Dames de la Halle, opérette d'Offenbach (décor de Joseph Hémard), et Dolley, ballet tiré d'une suite de Gabriel Fauré (décors de Miss Lloyd).

Trois peintres, au cours de ces saisons au « Théâtre des Arts », s'affirmèrent — ceux-là mêmes que Rouché entraîna, par la suite, à l'Opéra. Ce sont Maxime Dethomas, Jacques Drésa, René Piot.

Le talent de Maxime Dethomas (élève de Toulouse-Lautrec) était sobre, puissant, incisif. Fervent admirateur du « grand siècle », il marquait une dilection toute particulière pour les ciels lumineux sur lesquels les verdures sauvages ou ordonnées se silhouettent avec force et netteté.

Le talent de Drésa, plus maniéré, s'avérait plein de grâce sémillante et de sensibilité. Il a su ressusciter, avec esprit, tout un XVIIIe siècle fantasque et galant.

René Piot, passionné de l'Orient, lui empruntait, toujours avec bonheur. la richesse de ses coloris et sa mystérieuse sensualité.

***

L’expérience décisive du « Théâtre des Arts » préparait Rouché à de plus grandes entreprises. Elles se réalisèrent : en 1914, Rouché est nommé directeur de l'Opéra de Paris.

D'une scène de 7 mètres à une scène de près de 20 mètres ! Une expérience multipliée par trois ! Quelle aventure ! Une aventure qui, pour comble, coïncide avec la guerre de 1914 !

Ce que fut la gestion Rouché, nous l'avons déjà esquissé dans un article paru dans les colonnes de cette revue (1) ; aussi, nous nous 'attacherons à en souligner les seules grandes lignes.

(1) Musica, n° 22 ; André Boll : Cinquante ans de théâtre lyrique officiel.

Nous rappellerons que Rouché, à l'instar de Diaghilev, fit appel à tous les grands noms de la peinture de notre époque, et cela avec un constant souci d'effectuer — avec un flair quasi infaillible — d'harmonieux mariages entre tempéraments musicaux et tempéraments picturaux (2).

(2) En marge de l'effort « officiel » d'un Jacques Rouché, à l'Opéra de Paris, il serait injuste de ne pas signaler l'apport rénovateur entrepris par Xavier de Courville, de 1922 à 1927, à « la Petite scène », dans la présentation de courts ouvrages de Gluck (l'Ivrogne corrigé, le Cadi dupé), de Monteverdi (le Retour d'Ulysse), de Purcell (Didon et Enée), de Rossini (le Comte d'Ory), de Vincent d'Indy (le Rêve de Cynyras), etc.

Toutefois, cette mainmise des peintres de chevalet sur le décor de théâtre ne s'est pas accomplie sans perturbations. Les grands ateliers de décors. plus exactement leurs patrons, virent d'assez mauvais œil ces intrus. qui les ravalaient au simple rang d'exécutants, oubliant un peu trop facilement qu'ils en étaient responsables...

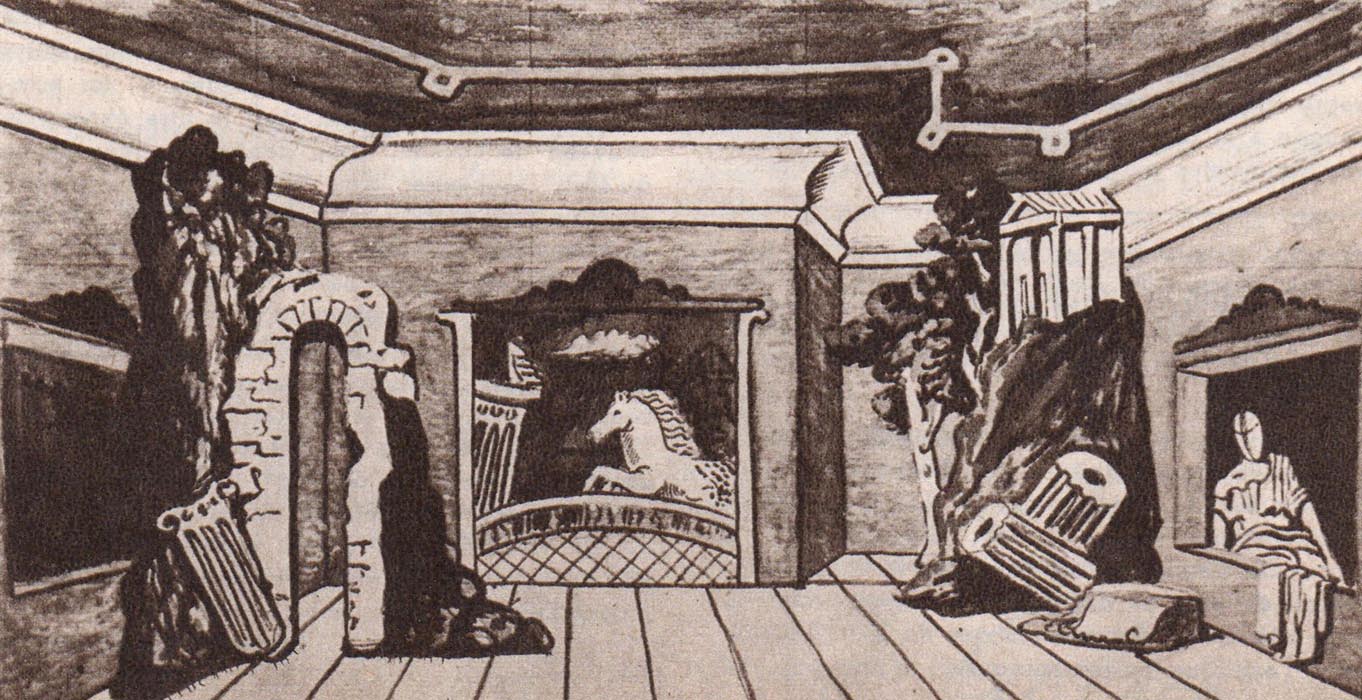

décor de Léon Bakst pour la Phèdre de Pizzetti (1915)

Pensez-donc, on les contraignait à mettre toute leur « science » (traduisez, dans la plupart des cas, « recettes » et « tours de main ») au profit d'un monsieur qui souvent ne savait même pas ce qu'était une scène !

De leur côté, les peintres, en « purs artistes », ne se souciaient pas de ces contingences techniques qui, à leurs yeux, apparaissaient superfétatoires.

Et il arriva ce qui devait arriver : le décor réalisé sur scène ne ressemblait aucunement à l'esquisse composée par le peintre.

Et le peintre de crier à la trahison !

Or, les peintres oublient — quel que soit leur talent — qu'on ne s'improvise pas un beau jour, décorateur de théâtre, et que, pour imposer leurs conceptions, il leur est nécessaire, sinon indispensable, de pouvoir rétorquer toutes les objections techniques — fussent-elles de mauvaise foi (!) —, qu'elles viennent du décorateur exécutant, du chef machiniste, du chef électricien en un mot, qu'il leur faut apprendre leur métier : le métier de peintre-décorateur de théâtre.

Sans insister sur des considérations techniques, hors de propos dans une étude de ce genre, il faut cependant que le lecteur sache qu'on n'agrandit pas impunément une esquisse sur laquelle un mètre est représenté par trois centimètres (agrandissement de plus de trente fois !) sans apporter à l'exécution du décor « grandeur nature » d'importantes modifications.

Quant aux bouleversements suscités par la lumière colorée — surtout depuis l'application, à la scène, de l'électricité —, ils sont devenus tels que l'harmonie préétablie, sur son esquisse, par le peintre (ce qu'on appelle, en termes de métier, les rapports de tons et de valeurs) risque d'être outrageusement dénaturée (un rose, sous une lumière bleue, devient un mauve, un bleu, sous une lumière jaune, se transforme en gris-vert, etc.).

Tout peintre qui travaille pour la scène doit donc se préoccuper, dès la première esquisse, des transformations que la lumière colorée lui fera subir.

Autant la conception d'un tableau agrandi est, pour le ballet, à la rigueur admissible, autant cette conception s'avère insuffisante pour l'opéra.

En effet, tout opéra comporte une action dramatique, et exige, par cela même, un « lieu scénique » où les interprètes évoluent.

Or, le décor-tableau. souvent limité à une toile de fond encadrée de plans parallèles (décor symétrique comparable à ceux du siècle) n'est guère propice à varier les jeux de scène. Autant dire que le décorateur renonce à utiliser les plantations d'angle. les plans étagés, les décrochements d'architecture, etc., toutes acquisitions apportées, dès le XVIIIe siècle, par Servandoni, et dont ses successeurs se servirent avec maîtrise.

Car, comme nous l'avons constaté, si l'art du peintre avait progressivement disparu des décors conçus et exécutés par les professionnels, l'art des plantations était resté, chez eux, extrêmement efficient : rien des possibilités techniques d'un plateau ne leur échappait. Combien de fois, lors de la reprise d'opéras dans de vieux décors poussiéreux et délavés, d'une esthétique affreusement périmée, avons-nous été étonné de l'ingéniosité déployée par un Amable ou un Jambon !

Cette science des plantations fait, elle aussi, partie du métier. C'est pourquoi nous souhaitons voir les peintres de chevalet s'y intéresser, car ils pourront toujours habiller de manière figurative, voire abstraite, une scène de théâtre si, du même coup, ils n'habillent pas un lieu scénique, lieu dont le dispositif est commandé impérieusement par l'action, le plus beau décor du monde risque d'être « dramatiquement » inefficace.

(André Boll, metteur en scène, Musica disques, mai 1959)

décor de Giorgio De Chirico pour le Bal de Rieti (Ballets russes, 1929)