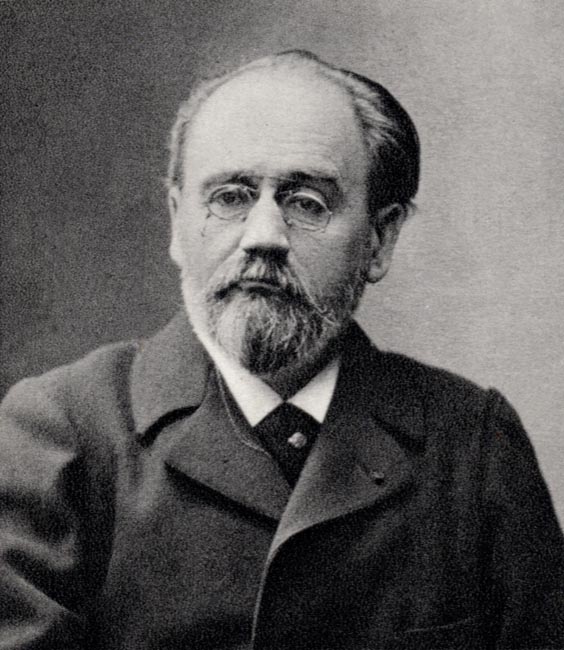

Émile ZOLA

Emile Zola en 1878 [photo de Disdéri]

Émile Édouard Charles Antoine ZOLA dit Émile ZOLA

romancier français

(10 bis rue Saint-Joseph, Paris ancien 3e, 02 avril 1840* – Paris 9e, 29 septembre 1902*)

Fils de François Antoine Joseph Marie ZOLA (Venise, royaume Lombardo-Vénitien, 07 août 1795 – Marseille, Bouches-du-Rhône, 27 mars 1847), ingénieur civil, et de Françoise Emélie Aurélie AUBERT (Dourdan, Seine-et-Oise [auj. Essonne], 06 février 1819 – Médan, Seine-et-Oise [auj. Yvelines], 17 octobre 1880), mariés à Paris ancien 1er le 16 mars 1839*.

Epouse à Paris 17e le 31 mai 1870* Eléonore Alexandrine MÉLEY (Paris ancien 2e, 23 mars 1839 – Paris 8e, 25 avril 1925*), fille d’Edmond Jacques MÉLEY, typographe, et de Louise Caroline WADOUX (– Paris ancien 5e, 04 septembre 1849).

De sa liaison avec Jeanne Sophie Adèle ROZEROT (Rouvres-sous-Meilly, Côte-d'Or, 14 avril 1867 – Paris, 22 mai 1914), lingère, sont nés Denise Émilie Henriette ROZEROT devenue par décret du 04 mai 1907 ÉMILE-ZOLA (Paris 9e, 20 septembre 1889* – Paris 6e, 12 décembre 1942*) [épouse le 14 octobre 1908 Maurice LE BLOND (Niort, Deux-Sèvres, 26 février 1877 – Paris 6e, 14 janvier 1944*), journaliste], et Jacques Émile Jean ROZEROT devenu par décret du 04 mai 1907 ÉMILE-ZOLA (Paris 9e, 25 septembre 1891* – Levallois-Perret, Seine [auj. Hauts-de-Seine], 14 janvier 1963), docteur en médecine.

Fils d'un ingénieur d’origine vénitienne et d’une Beauceronne, il passa son enfance à Aix-en-Provence, acheva ses études à Paris, entra à la librairie Hachette et débuta dans la littérature par des romans peu remarqués : les Mystères de Marseille et le Vœu d'une morte. En 1864, les Contes à Ninon, et en 1865 la Confession de Claude, roman « physiologique », commencèrent à attirer sur lui l'attention. Parurent ensuite Thérèse Raquin (1867) et Madeleine Férat (1868) et des volumes de critique, au titre un peu provocant : Mes haines (1866), Mon Salon (1866), Manet (1867). C'est à partir de 1871 que Zola inaugura la longue suite de romans qui devait lui valoir, avec des attaques vives et nombreuses, une grande réputation. Ce sont d'abord et surtout les vingt volumes qui appartiennent à la série des Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire, à savoir : la Fortune des Rougon (1871), la Curée (1874), le Ventre de Paris (1874), la Conquête de Plassans (1875), la Faute de l'abbé Mouret (1875), Son Excellence Eugène Rougon (1876), l'Assommoir (1877), Une Page d'amour (1879), Nana (1880), Pot-Bouille (1882), Au bonheur des Dames (1883), la Joie de vivre (1884), Germinal (1885), l'Œuvre (1886), la Terre (1888), le Rêve (1888), la Bête humaine (1890), l'Argent (1891), la Débâcle (1892), enfin le Docteur Pascal (1893), qui contient l'arbre généalogique de la famille. Dans toutes ces œuvres l'auteur s'est efforcé d'illustrer les théories naturalistes qu'il a maintes fois proclamées, c'est-à-dire l'application au roman des procédés scientifiques ; il étudie l'homme naturel et physiologique, soumis aux nécessités de l'hérédité. C'est ainsi qu'une névrose originelle explique, dans la descendance des Rougon alliés aux Macquart, toutes les tares physiques et morales, tous les vices, même les rêves mystiques ou certaines vertus stoïques, comme étant de simples résultantes d'une cause initiale. Il a placé ses héros dans tous les milieux : à Paris, en province, et dans toutes les conditions ; et il a peint avec un relief saisissant principalement les ensembles : le cabaret, la mine, le grand magasin, les chemins de fer, la Bourse, l'armée. On a pu lui reprocher son penchant à ne peindre que le vilain côté de la vie, la crudité extrême de ces peintures, et ce que sa conception du roman expérimental avait d'artificiel, mais on s'accorde à reconnaître la puissance de vie, d'observation et surtout d'imagination de ces œuvres, parmi lesquelles l'Assommoir, Germinal et la Débâcle tiennent le premier rang. D'ailleurs, de ce matérialisme et de ce pessimisme apparent se dégage une sorte d'idéalisme et d'optimisme humanitaires, conformes aux secrètes aspirations du talent de l'auteur, encore plus épique et lyrique, quoi qu'il ait prétendu, que strictement scientifique. Ces tendances, déjà visibles dans certaines pages de Germinal, de la Débâcle et du Docteur Pascal, s'accentuent dans la série des Trois villes : Lourdes (1894), Rome (1896), Paris (1898), et s'épanouissent surtout dans celle des Quatre Evangiles : Fécondité (1899), Travail (1901), Vérité (1902), que la mort a interrompue au moment où l'auteur composait Justice. Dans ces derniers livres, Zola a subi l'influence de certaines préoccupations politiques et sociales qui grandissaient en lui. En janvier 1898, au cours de l'affaire Dreyfus, il avait lancé, dans le journal l'Aurore un manifeste : J'accuse, où il se constituait l'ardent défenseur du condamné. Il fut poursuivi lui-même pour cette publication et, après un procès retentissant où il était défendu par Fernand Labori, il fut condamné à un an de prison et 3.000 francs d'amende. Il s'exila alors quelque temps en Angleterre et regagna la France en juin 1899, quand la révision du procès Dreyfus fut résolue. Il mourut en 1902, asphyxié par les émanations d'une cheminée. Outre son œuvre romanesque, qui est considérable et à laquelle il faut joindre encore quelques volumes de nouvelles (les Soirées de Médan, le Capitaine Burle, Naïs Micoulin), Zola s'est essayé au théâtre, avec Thérèse Raquin, drame (1873) ; les Héritiers Rabourdin, comédie (1874), et le Bouton de rose, comédie (1874) ; mais il ne persista pas dans cette voie. William Busnach a fait représenter quelques pièces tirées des principaux romans des Rougon-Macquart : l'Assommoir, Nana, la Terre, etc. Alfred Bruneau a écrit la musique, pour les scènes lyriques, des livrets tirés par Louis Gallet du Rêve et de l’Attaque du moulin (nouvelle publiée dans les Soirées de Médan, 1880), ainsi que les Quatre journées, conte lyrique (1916) ; Zola composa lui-même les livrets originaux de Messidor (Opéra, 1897), de l’Ouragan et de l’Enfant roi. Il a aussi laissé quelques livres de critique assez importants ; la République et la littérature (1879) ; le Roman expérimental (1880) ; les Romanciers naturalistes (1881) ; Nos auteurs dramatiques (1881) ; Documents littéraires (1881) ; etc., qui soulevèrent de vives polémiques. Nul romancier moderne n'a été plus lu en France et à l'étranger. Souvent contesté, à cause des outrances systématiques de son style, et de la licence de ses peintures, Zola tient une large place dans l'histoire du roman français.

Il a été nommé chevalier (13 juillet 1888), puis officier (13 juillet 1893) de la Légion d'honneur. Le 15 juin 1924 a eu lieu l'inauguration du monument élevé à sa mémoire, à Paris 15e, à l'angle de l'avenue Emile-Zola (qui porte ce nom depuis 1907) et de la rue Violet, commencé par Constantin Meunier et achevé par Alexandre Meunier ; bien que Zola n'ait jamais personnellement écrit pour le théâtre, André Messager, président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, parla des oeuvres du romancier qui furent portées à la scène. La statue fut fondue sous l'Occupation ; en 1985, elle fut remplacée par une stèle érigée à la mémoire du romancier.

En 1870, il habitait 14 rue Lacondamine à Paris 17e. En 1878, il a acheté une maison à Médan (Yvelines). Il est décédé en 1902 à soixante-deux ans, dans son domicile parisien, 21 bis rue de Bruxelles à Paris 9e. Il a été enterré au cimetière de Montmartre (19e division), et ses cendres ont été transférées au Panthéon le 04 juin 1908.

|

livrets

Messidor, drame lyrique en 4 actes et 1 prologue, musique d’Alfred Bruneau (Opéra, 19 février 1897) l'Ouragan, drame lyrique en 4 actes, musique d’Alfred Bruneau (Opéra-Comique, 29 avril 1901) l'Enfant roi, comédie lyrique en 5 actes, musique d’Alfred Bruneau (Opéra-Comique, 03 mars 1905) |

Emile Zola [photo Nadar]

l'Assommoir par Théophile Alexandre Steinlen

Germinal publié dans le Gil Blas

|

La scène se passe sur la place du Panthéon. Il fait un froid atroce ; un jouvenceau pâle, aux longs cheveux noirs, aborde une grisette du quartier Latin, qui l'attend depuis une heure. — Eh bien ? demande la jeune fille. — Rien ! Je n'ai trouvé aucun ami... — Mais je n'ai pas déjeuné et il est cinq heures, murmure la jeune personne. — Ni moi ! réplique le garçon aux cheveux noirs. — Alors nous n'allons rien manger aujourd'hui ? demande-t-elle. Le jeune homme reste un moment pensif ; puis, obéissant à une résolution soudaine, en pleine place du Panthéon, par dix degrés de froid, il ôte sa redingote, la tend à sa compagne et : — Porte cela au clou et achète le dîner ! fait-il. Puis, saisi par le froid, il regagne son hôtel garni en manches de chemise. Le temps n'a pas gardé le souvenir de la grisette. Le jeune homme s'appelle ÉMILE ZOLA. A cette époque, le futur auteur des Rougon-Macquart était poète comme tous les jeunes gens de son âge ; du matin au soir, il faisait des vers : Hugo était son idéal. Il avait le cerveau plein d'enthousiasme et le cœur rempli d'espérance. A vingt ans, on ne doute de rien, et on espère tout. La misère même n'a pas de prise sur la jeunesse. Des amis de sa famille s'occupaient d'ailleurs de Zola : on lui avait promis de le placer dans un coin de Paris. Son père, d'origine italienne — il était né à Trieste — avait laissé d'excellents souvenirs. Ce fut, dit-on, un ingénieur distingué ; quelques travaux ont conservé son nom au-delà de la tombe, tels que le Canal, dit Canal Zola, à Aix, et dont le fils conserve une vue dans son cabinet de travail. La mort surprit M. Zola au milieu d'entreprises difficiles. La liquidation, de nombreux procès soutenus par sa veuve, absorbèrent peu à peu la succession. Émile Zola était venu à Paris, avec sa mère, pour soutenir un dernier procès, dernier espoir ! Il fut perdu ! Émile Zola, forcé d'interrompre ses études, se trouvait sans ressources, sur le pavé de Paris. Un ami de son père finit, cependant, par le placer à l'Entrepôt de la rue de la Douane, à quatre-vingts francs par mois. C'était le morceau de pain de chaque jour, en attendant le moment heureux où, selon une promesse formelle, le jeune homme devait entrer à la maison Hachette, aux appointements de quinze cents francs par an. C'était le Pactole. Les fonctions de Zola dans la maison Hachette étaient des plus modestes : il était employé au matériel. En dehors de la librairie, le fameux éditeur fournissait aux Écoles communales de menus objets, tels que règles, équerres et plumes. Zola passait ses journées à faire des paquets, ses soirées à faire des vers. Un jour, il eut l'imprudence de parler à M. Hachette de ses essais littéraires. Il fut bien reçu, ma foi ! M. Hachette n'entendait pas que ses commis perdissent leur temps aux bagatelles de la porte. Il était d'avis qu'on ne pouvait être à la fois employé et poète. Il fallait choisir. Zola opta pour ses appointements, qui bientôt furent portés à trois mille francs avec l'importante fonction de chef de la publicité, c'est-à-dire que Zola avait à traiter avec les courtiers d'annonces. Ces modestes fonctions le mirent en rapport avec les journaux ; son rêve était d'entrer au Figaro, dans ce journal si calomnié, dans la collection duquel on trouve les débuts de toute la littérature contemporaine. Zola venait de publier ses Contes à Ninon, ailleurs que dans la maison Hachette. Son nom avait retenti dans quelques journaux ; il profita de cette petite notoriété pour s'adresser à M. de Villemessant. Zola écrivit au directeur du Figaro bi-hebdomadaire une lettre simple, un peu émue. M. de Villemessant fit venir le jeune homme et le chargea de la Revue bibliographique dans son journal.

L'entrée définitive de Zola dans la

littérature, son affranchissement des humbles travaux de bureau furent

célébrés par une de ces fêtes dont la rue de Vaugirard se souvient

encore. Il y avait là tout un groupe de jeunes gens, dont quelques-uns

ont fait leur chemin, tel Zola d'abord, puis le peintre Guillemet, qui

est devenu un des paysagistes les plus remarqués de la jeune école, et

enfin un de ces révoltés de la peinture qui se disent impressionnistes,

Cézanne, qui est resté ce qu'il fut à ses débuts. Cézanne envoyait au

Salon de singuliers tableaux, que d'ailleurs le jury refusait avec une

obstination qui ne se démentit pas une seule fois. Une de ses pages

maîtresses est restée légendaire dans les ateliers. Le tableau

représente un intérieur ; sur un lit, un homme tout nu est couché ;

devant lui, une bonne lui présente sur une assiette un C'est en la société de Cézanne que Zola puisa les premiers germes de son enthousiasme pour ce qu'on appelait alors le réalisme, le mot de naturalisme n'étant pas encore inventé. Ce réalisme à outrance humait son ambition à peindre tout ce qui lui passait sous les yeux, indifféremment, les hommes ou les choses, une femme ou une tranche de citron, un paysage ou un hareng ; il éleva la vérité dans les arts ou dans la littérature à la hauteur d'un dogme, condamnant par cela même l'imagination, la fantaisie, la poésie, cette menue monnaie de l'idéal. Zola se précipita dans le mouvement avec l'ardeur juvénile d'une nature méridionale ; il devint, dans le journal, le soldat de ces idées, en même temps jeta son vieux romantisme par-dessus les moulins, pour s'élancer dans la littérature moderne, à la suite de Flaubert et des Goncourt. Germinie Lacerteux, des frères de Goncourt, avait donné la mesure de ce qu'il fallait tenter en littérature. Courbet, qui, à ses bonnes heures, fut un poète attendri devant la nature, témoin la Remise aux Chevreuils, pour ne citer qu'une page, se précipita tête baissée dans un art plus grossier. Manet surgit avec son naturalisme à tous crins, bafouant l'idéal, narguant les grands maîtres, copiant la nature servilement, dédaignant de voir dans les arts autre chose que le côté matériel et superficiel. Zola devint le porte-drapeau de cette école naturaliste. Les autres combattaient par leurs œuvres, dans le roman ou dans la peinture ; lui, Zola, se jeta dans la bagarre, en plein journalisme, frappant d'estoc et de taille, immolant le culte de sa jeunesse, sans pitié pour qui que ce fût, sans respect des gloires acquises. Il tenta au Figaro un compte rendu du Salon, qu'il fallut interrompre au troisième article. En dehors de son clan, Zola n'admettait rien ; le combat l'enivra ; les colonnes du Figaro étaient jonchées de cadavres. Manet, qui est un homme de talent et un garçon d'esprit, devint en un tour de main le premier peintre du siècle, tandis que Meissonier était réduit au rang d'un simple barbouilleur. Cette critique démesurée offensa le bon sens du public. Mon Salon, de Zola, fut interrompu dans le journal qui, par tempérament et par goût, était cependant accessible à toutes les audaces. Émile Zola voyait venir le moment où le journalisme lui ferait défaut. Il songea alors à se créer des ressources régulières pour un certain nombre d’années. C'est de cette préoccupation et non d'une idée purement artistique que la première idée des Rougon-Macquart est sortie. Il alla trouver l'éditeur Lacroix et lui soumit le plan tout entier de l'ouvrage, qui doit se composer de vingt volumes. Le bruit qui s'était fait autour de Zola encouragea le libraire à conclure un traité d'après lequel le jeune écrivain s'engageait à fournir deux volumes par an, en échange desquels M. Lacroix lui faisait une pension de cinq cents francs par mois. Les volumes, bien entendu, étaient la propriété pleine et entière de l'éditeur pendant dix ans ; il pouvait faire paraître, à son gré, les Rougon-Macquart en feuilleton, en volume, à Paris, en province et à l'étranger. Zola, qui était maintenant à l'abri, se mit courageusement au travail dans une petite maison des Batignolles, vivant, comme il vit encore aujourd'hui, dans une retraite absolue, d’une existence bourgeoise et régulière. A ses amis Flaubert, Goncourt, Alphonse Daudet, Guillemet, vinrent s'ajouter Manet et Duranty. Le critique effréné vivait là d'une existence douce et paisible, au milieu des poules, des lapins, des cochons de lait et autres animaux domestiques qui peuplaient son jardin, car il est à remarquer que ce journaliste tapageur, ce romancier à tous crins a, de tout temps, eu horreur de la vie extérieure. Zola est, par tempérament, un solitaire, disons le mot propre : un ours.

Zola ne devait pas goûter longtemps de

cette vie paisible : la liquidation de la maison Lacroix interrompit la

série des Rougon-Macquart avec le deuxième volume. Le rêve des

cinq cents francs par mois pendant dix ans était fini. Que faire ?

Heureusement pour Zola, M. Charpentier fils avait succédé à son père.

Jeune, actif, entreprenant, M. Charpentier offrit à Zola de continuer le

traité de Lacroix. Le romancier accepta avec joie. La vie paisible et

modeste se trouvait assurée de nouveau pour quelques années. Mais M.

Charpentier ne fut pas seulement un éditeur intelligent ; il se montra

encore un honnête homme dans toute l'acception du mot. Le succès

grandissant des Rougon-Macquart devenait une excellente affaire

pour M. Charpentier, mais Zola, qui travaille fort lentement, détruisant

toujours le lendemain les pages — Je gagne beaucoup d'argent avec votre travail, et je ne suis pas homme à abuser d'un traité que vous avez signé par nécessité. En voici un autre ; je lui ai donné un caractère rétroactif. Non seulement vous ne me devez rien, c'est moi qui vous dois dix mille francs. Les voici ! Et il étala sur son bureau dix beaux billets de mille francs, une vraie fortune pour Zola qui, à aucune époque de sa vie, n'avait possédé plus de vingt-cinq louis. Ce nouveau traité associait le romancier dans une certaine mesure aux bénéfices de son œuvre. C'était pour lui, en dehors des premiers tirages de ses romans, un revenu de vingt mille francs par an. Avec son feuilleton dramatique et la correspondance mensuelle de la Revue russe, Zola pouvait maintenant travailler à son aise. C'est à l'éminent romancier Tourgueniev, que Zola devait ses relations littéraires avec la Russie, qui firent si grand bruit à cette époque. En somme, Zola n'avait pas à se plaindre ; il n'avait pas quarante ans ; sa renommée était assise et son avenir assuré à jamais. Il pouvait enfin réaliser le rêve de sa vie, c'est-à-dire vivre à la campagne, loin de Paris, dans une maison à lui qu'il était en train de faire bâtir ; il avait choisi un terrain abandonné, pour ne pas être troublé par ses voisins. Ce naturaliste a un idéal : la campagne et la solitude. Toute la vie de Zola est réglée ; son existence s'écoule monotone, sans surprises, sans écarts ; il se lève à la même heure, s'installe devant son bureau et écrit chaque jour le même nombre de lignes ; il fait ses trois pages de roman comme un employé fait son courrier. D'autres travaillent par saccades, comme Alphonse Daudet, par exemple, un des grands amis de Zola. Quoique les deux romanciers soient étroitement liés, ils n'ont rien de commun dans leur façon de vivre et d'écrire. Alphonse Daudet est un fantaisiste ; il reste des mois sans écrire une ligne ; il s'en va flânant de par la ville, à droite et à gauche ; puis un beau matin il s'installe devant son bureau et travaille dix-huit heures par jour. Zola, lui, n'a pas ces moments de paresse et de travail à outrance. Cet homme du Midi, froid comme un Lapon, ne laisse rien au hasard. L'inspiration lui obéit à l'heure voulue ; il ne la surmène jamais, mais elle lui doit un certain nombre d'heures quotidiennes. La journée est divisée en deux parties : la matinée appartient au romancier et l'après-midi au journaliste. Quand sonne l'heure, le romancier va à son bureau comme un clerc de notaire et ne le quitte qu'après avoir abattu le nombre de lignes voulu. Puis vient le moment du déjeuner ; c'est une des graves préoccupations de Zola, fort mangeur et grand gourmand, comme tous ceux qui n'ont pas toujours dîné dans leur jeunesse et qui se rattrapent dans la prospérité ; après quoi, prosaïquement, ce bourgeois fait son somme. A son réveil, c'est le journaliste qui se met à la besogne, soit qu’il écrive ses critiques dramatiques, où, de haut en bas, de long en large, il déchire à belles dents toutes les pièces de la semaine, soit qu'il écrive pour la Revue russe ces longues études critiques qu'il expédie une fois par mois. On n'a pas oublié celle sur les romanciers, qui a fait tant de bruit. Quand on lui reproche quelques violences, Zola est tout surpris. Sa réponse est toujours la même : — On peut écrire sur moi ce qu'on veut et j'ai le droit de dire des autres ce que je pense. La vérité est que, dans la retraite où vit ce sauvage, il a perdu le sentiment des proportions. Comme il a horreur du monde et qu'il ne recherche ni les relations ni les honneurs, il ne se croit pas obligé à faire la moindre concession à qui que ce soit. En dehors d'un tout petit groupe de confrères auxquels il est attaché par les liens de l'amitié, et une communauté de vues littéraires, rien n'existe autour de lui. Mais où cet éreinteur patenté vous étonne, c'est quand il parle de ces quelques amis, de Flaubert, de Goncourt, d'Alphonse Daudet. Pour Flaubert surtout, Zola a un culte qui va jusqu'à l'attendrissement. C'est lui qui est le chef d'École. C'est Flaubert qui lui a ouvert la route en même temps que Germinie Lacerteux des Goncourt a eu une influence très grande sur son talent. Zola ne s'en cache pas ; il rend pleine et entière justice à ses amis, qui ont été ses devanciers. Si Zola a fait plus de bruit qu'eux, c'est qu'il a défendu hautement dans la presse les idées que les autres se contentent de soutenir dans l'intimité. Il n'est pas, il ne se considère pas comme le chef de ce groupe ; il ne réclame que le rôle de porte-drapeau. Et cela est vrai. Zola est un militant ; il s'est constamment jeté dans la bagarre, là où les autres se sont tenus à l'écart ; il a défendu bien des idées communes, et s'il a sabré tant de renommées acquises, c'était pour mieux faire ressortir celles de ses amis. A ce jeu, il a assumé toutes les haines sur sa tête. Il ne faut pas essayer de faire entendre raison à cet homme tout d'une pièce dans ses idées sur le théâtre ou le roman. Le défunt M. Émile Perrin, l'administrateur de la Comédie-Française, un esprit froid et poli, a fait à Zola la seule réponse qui convenait à la situation. Zola fut, je crois, présenté à M. Perrin par Sarah Bernhardt, une des grandes admiratrices de son talent. Après les premières formules de politesse : — Monsieur Zola, lui dit le directeur du Théâtre-Français, je lis vos feuilletons dramatiques avec le plus vif intérêt. Vous déchirez à belles dents tous les auteurs qui font la fortune du Théâtre-Français. Mais que voulez-vous que je fasse ? Il faut bien que je joue Augier, Dumas, Feuillet, puisque vous ne m'apportez rien. Allons, à l'ouvrage ! Faites-nous une belle comédie en cinq actes, une de ces œuvres qui éclipse tout mon répertoire moderne ; les sociétaires de la Comédie-Française seront très heureux de la jouer. M. Perrin a toujours attendu. Mais cette idée d'une pièce pour la Comédie-Française ne cesse de hanter l'esprit de Zola. Le soir, dans son appartement de la rue de Boulogne, que souvent il ne quitte pas pendant quinze jours, il ne s'en cache pas à ses amis et à un petit groupe de jeunes gens qui l'appellent « cher maître ». Zola aime beaucoup qu'on vienne le voir. Mais ce paisible bourgeois a horreur de tout déplacement. Tout ce qu'on peut obtenir de lui, c'est d'aller dîner chez son ami Charpentier ; il n'aime pas le monde parce qu'il s'y trouve peu à son aise ; il considère comme une corvée insupportable les concessions qu'il convient de faire dans la conversation ou dans son allure générale, pour rester au niveau des conventions du monde. Il se peut que la vanité de Zola soit pour quelque chose dans l'existence cloitrée qu'il mène. Zola n'est pas beau, et il le sait. On le fait parler et il fuit la conversation parce qu'il n'a pas ce brio qui est le fonds de la causerie parisienne ; il se sent gêné, un peu humilié dans un salon où des hommes moins doués que lui brillent d'un éclat plus vif par l'amabilité de leurs manières, le tour léger et spirituel de leur langage. Au dessert, quand la causerie s'anime, Zola devient inquiet, il s'éclipse ; quand on le cherche, on le trouve souvent dans une chambre isolée, étendu dans un fauteuil, dormant comme un paisible bonnetier fatigué par le labeur de la journée. Telle est dans son ensemble cette personnalité étrange, dont la vie s'écoule maintenant douce et paisible, jamais troublée par quoi que ce soit. Ceux qui se figurent que l'auteur de tant de critiques agressives est un agité, ont tort. Zola va de l'avant dans la vie, d'un pas mesuré et réglé, insouciant des clameurs qui s'élèvent autour de lui. Il a une manière méthodique de travailler qui, d'ailleurs, se reflète bien dans son œuvre. Il n'est pas d'écrivain de ce temps qui ait rassemblé sur lui plus de haines que celui-ci. Mais quand on veut se renseigner sur les qualités intimes d'un homme, il ne faut pas s'adresser à ceux qu'il a blessés et froissés jusque dans les moelles. C'est à ses amis qu'il convient de demander ce que vaut l'homme. Or, ils sont d'accord à présenter Zola comme un excellent cœur, avec un réel fond de bonté. Personnellement, je n'ai pas le plaisir de vivre dans l'intimité de Zola. Nos relations fugitives datent du jour où, seul ou à peu près, j'ai passé par-dessus les excentricités de l'Assommoir, pour signaler les grandes beautés de ce chef-d'œuvre à mes lecteurs. Quoique me trouvant en opposition avec la plupart de mes camarades, on me laissa faire, et Zola se montra fort touché de ces articles. La vérité est que le critique acerbe, à qui on reproche son irrévérence excessive envers ses contemporains, n'a pas été gâté par ses confrères. On pousse des cris de paon à la moindre égratignure de Zola, mais, en revanche, on le traite avec une sévérité sans pitié et souvent avec un apparent mépris qui devient grotesque. Depuis que j'ai vu Zola de plus près, j'ai fait une découverte. Au fond, ce bon gros bourgeois est un timide. On a de la peine à le croire quand on lit ses écrits, où parfois il parle de lui avec une si étonnante adulation. Mais ce côté bruyant est inconscient chez l'écrivain ; il comprend d'ailleurs fort bien que sa franchise lui crée une situation difficile, et je le crois tout disposé à quitter définitivement le journalisme militant pour jouir désormais en paix de la situation acquise. La lettre très curieuse qu'on va lire et que Zola m'a adressée après un article assez vif, paru dans le Figaro sous le titre : Le rêve de M. Zola, est une sorte de confession de l'écrivain. Je lui demande pardon de publier cette lettre, contrairement à mes habitudes, mais elle complète bien le croquis de cette personnalité encore inexpliquée. « Medan, 23 décembre 1878. Alors, mon cher confrère, vous pensez que je suis très vaniteux ? C'est mon orgueil qui me dicte ce que je pense, et j'extermine mes confrères pour faire table rase autour de moi ? Voilà une belle légende que vous lancez dans le public. Raisonnez donc un peu : Est-ce que ma franchise est d'un ambitieux ? Me croyez-vous assez naïf pour ne pas prévoir que je me ferme toutes les portes, en disant tout haut ce que les autres se contentent de murmurer ? Il faut avoir renoncé à tout, aux récompenses et aux honneurs, pour faire un métier pareil. Quand on veut régner, il est nécessaire d'avoir plus de souplesse. Vous avez écrit le rêve de Victor Hugo ou le rêve de Courbet et non le rêve d'Émile Zola. Victor Hugo et Courbet sont les deux types de la personnalité hypertrophiée de l'homme passé dieu, par manque de critique. Moi, je ne suis que le soldat d'une idée, d'une idée fixe, si vous voulez. J'ai jugé les peintres, les auteurs dramatiques, les romanciers, d'après une même théorie, et de là les cris qu'on a poussés. Quant à moi, je ne suis pas si fort, hélas ! Je passe des semaines à me croire idiot et à vouloir déchirer mes manuscrits. Il n'y a pas un garçon plus ravagé que moi par le doute de lui-même. Je ne travaille que dans la fièvre, avec la continuelle terreur de ne pas me satisfaire. Voilà la vérité. Votre dévoué, Émile ZOLA. » S'il est vrai, ce dont je ne doute pas, que Zola est encore plus sévère pour lui que pour ses contemporains, cette lettre excuse ses écrits les plus tapageurs. Il est certain que l'altitude que Zola a prise n'est pas celle d'un ambitieux, et que sa franchise lui fait plus de tort que de bien.

(Albert Wolff, la Gloire à Paris, 1886)

|

Emile Zola [photo de Nadar]

Emile Zola, caricature par André Gill

inauguration du monument d'Emile Zola, le 15 juin 1924

tombe d'Emile Zola au cimetière de Montmartre (monument par Frantz Jourdain, buste par Philippe Solari) [photo ALF, 2022]