Adelina PATTI

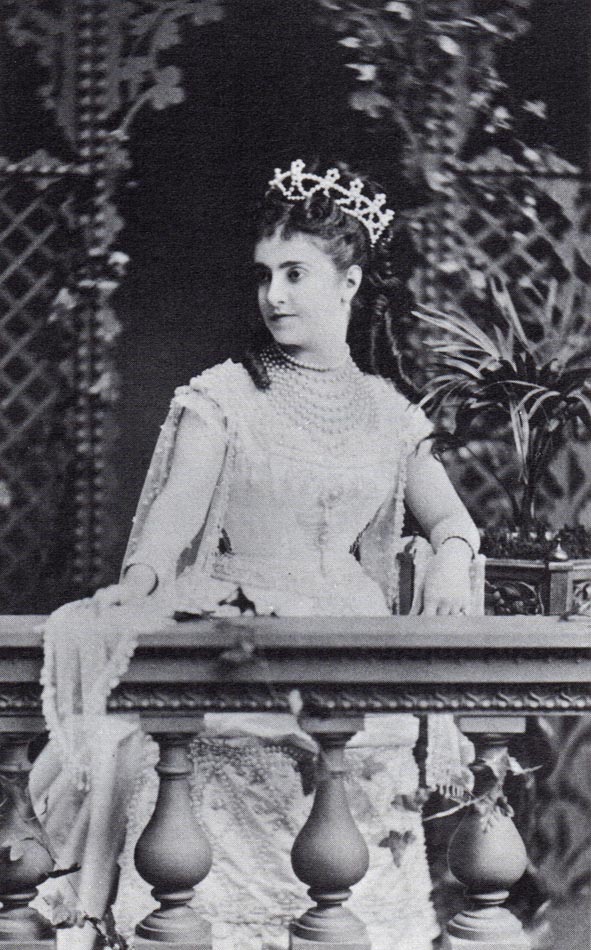

Adelina Patti dans Faust (Marguerite) au Covent Garden de Londres en 1864

Adela Juana Maria PATTI dite Adelina PATTI

soprano italien

(Madrid, 19 février 1843 – Craig-y-Nos Castle, Brecon, Pays de Galles, 27 septembre 1919)

Fille de Salvatore PATTI (Catane, Sicile, 1800 – 106 boulevard Haussmann, Paris 8e, 21 août 1869*), ténor sicilien, et de Caterina CHIESA dite PATTI-BARILI (Rome, 1812 – 1870), soprano espagnol [mariée en premières noces à Francesco BARILI ; parents d'Ettore BARILI (1828–1884), ténor, qui est le père d'Alfredo BARILI (Florence, Italie, 02 août 1854 – novembre 1935), pianiste].

Sœur d’Amalia PATTI (Pesaro, Italie, 01 janvier 1831 – 56 rue La Bruyère, Paris 9e, 08 décembre 1915*), cantatrice [épouse en 1852 Maurice STRAKOSCH (Gross-Seelowitz, Moravie, 15 janvier 1825 – 56 rue La Bruyère, Paris 9e, 09 octobre 1887*), pianiste et impresario, devenu à la fin de 1873 directeur du Théâtre des Italiens de Paris ; parents de Robert STRAKOSCH (1856 – ap. 1915), impresario] ; de Maria Carlotta PATTI (Florence, 30 octobre 1835 – 16 rue Pierre Charron, Paris 16e, 27 juin 1889*), soprano [épouse à Paris 9e le 03 septembre 1879* Pierre Joseph Ernest de MUNCK (Bruxelles, 21 décembre 1840 – Londres, 19 janvier 1915), violoncelliste] ; et de Carlo PATTI (1842 – Saint-Louis, New York, 1873), violoniste et chef d’orchestre [épouse en 1859 (puis divorce) Euphemia "Effie" GERMON (13 juin 1845 – 06 mars 1914), actrice américaine].

Epouse 1. à Clapham, près de Londres, Angleterre, le 29 juillet 1868 [acte transposé à Paris 7e le 06 août 1868*] (divorce à Paris 8e le 12 septembre 1884*) Louis Sébastien Henri de ROGER de CAHUZAC, marquis de CAUX (Hanovre, Allemagne, 14 décembre 1825 – 3 rue de Castiglione, Paris 1er, 13 décembre 1889*), écuyer de l'Empereur.

Epouse 2. à Swansea, Pays de Galles, le 09 juin 1886, le ténor NICOLINI (1834–1898).

Epouse 3. à Brecon, Pays de Galles, le 25 janvier 1899, le baron suédois Olof Rudolf CEDERSTRÖM (Lövsta, Suède, 10 juillet 1870 – Londres, Angleterre, 24 février 1947).

Ses dispositions pour le chant s'étant manifestées de très bonne heure, elle fit à l'âge de sept ans sa première tournée artistique en Amérique et y obtint un succès colossal. Sa famille lui fit faire ensuite des études suivies de chant à New York sous la direction de Maurice Strakosch, son beau-frère, et en 1859 elle débuta d'une façon brillante dans cette ville dans Lucia di Lammermoor. Appelée au théâtre de Covent Garden à Londres en 1861 où elle chanta la Sonnambula, sa réputation s'affermit et en 1862 elle fut engagée à Paris au Théâtre Italien, où elle débuta le 17 novembre dans la Sonnambula et dont elle devint bientôt l'étoile. Elle y resta attachée jusqu'en 1870, tout en se faisant entendre à Londres pendant la saison d'été. A Paris elle interprétait le répertoire italien, à Londres le répertoire français. Après un long séjour en Amérique et à Londres, la Patti avait fait plusieurs réapparitions à Paris, à l'Opéra (débuts en 1874) et au Théâtre de la Gaîté. Puis elle avait repris ses voyages et créé avec succès, au Covent Garden de Londres, le 04 juillet 1882, Velléda (Velléda) de Charles Lenepveu, qui lui dédia sa partition. Elle créa également Dolorès d'André Pollonais au Théâtre de Monte-Carlo le 22 février 1897, drame lyrique pour lequel elle composa une Chanson espagnole. Elle triompha surtout dans un vaste répertoire italien qui convenait à sa belle voix de soprano léger. Sa carrière dura cinquante-six ans. Elle fut nommée chevalier de la Légion d'honneur en mai 1905. « Chaliapine et la Patti sont des phénomènes qui apparaissent une fois en des siècles » disait Saint-Saëns.

Elle est décédée en 1919 à soixante-seize ans en son château de Craig-y-Nos. Elle a été enterrée le 29 mai 1920, selon son souhait, au Père-Lachaise (4e division).

=> Biographie d'Adelina Patti par Théodore de Grave (1865)

la Patti en 1868 [photo Nadar]

|

Sa carrière à l'Opéra-Comique

Elle y donna un concert le 21 avril 1870. |

Sa carrière à l'Opéra de Paris

Elle y débuta, en représentation, le 11 octobre 1874 à la salle Ventadour dans les Huguenots (la Reine), au bénéfice "Alsace-Lorraine".

Elle chanta à la salle Ventadour les Huguenots (la Reine) le 14 octobre 1874, et Faust (Marguerite) les 18 et 21 octobre 1874.

Elle participa à la première, le 28 novembre 1888 au Palais Garnier, de Roméo et Juliette (Juliette) de Charles Gounod, sous la direction du compositeur.

Elle participa le 06 juin 1901 au Palais Garnier à la représentation donnée au bénéfice de Marie Laurent, en chantant le 4e acte de Roméo et Juliette (Juliette). |

Adelina Patti dans Faust (Marguerite) |

Adelina Patti (Marguerite) et Mario (Faust) dans Faust à Londres en 1864 |

Adelina Patti dans le Pardon de Ploërmel (Dinorah) |

Adelina Patti dans les Huguenots (Valentine) |

Adelina Patti dans la Fille du régiment (Marie) |

|

Mademoiselle Patti est née à Madrid ; sa mère était Transtévérine et d'une violence telle, que je me demande comment sa fille ne lui a pas servi de projectile alors qu'elle était en bas âge. Mademoiselle Patti a fait vœu de coiffer sainte Catherine, je suppose ; on la marie avec tout le monde, et il n'y a, en somme, personne de sérieusement engagé ; l'année dernière, cependant, quelques lettres d'une correspondance, que la charmante chanteuse échangeait avec un soupirant belge et platonique, ont été publiées in extenso dans les journaux anglais ; le mariage allait se faire, mais Bartholo, son beau-frère, je veux dire M. Strakosch, a mis le holà, et Rosine à dû céder. (Sapra l’uccello involarsi dalla gabbia ?) Le fait est que mademoiselle Adelina est un véritable pinson jetant au vent ses notes pures sans s'inquiéter de l'art ou de la tradition. Son éducation a été faite aux Etats-Unis, et son mérite comme chanteuse a peut-être été un tant soit peu surfait à Paris. Du reste, les Méridionaux la goûtent beaucoup moins que nous, gens du Nord, et son succès en Italie a-t-il été moins grand. Il faut partir pour la Russie, heureuse diva, un bon pays à exploiter, pendant que vous êtes jeune. Paris, qui vous idolâtre, vous mettrait aussi impitoyablement à la porte aux jours de vos faiblesses, qu'il vous a bien reçue dans votre splendeur. Mademoiselle Patti gagne 300,000 francs par an. (Yveling Rambaud et E. Coulon, les Théâtres en robe de chambre : Italiens, 1866)

|

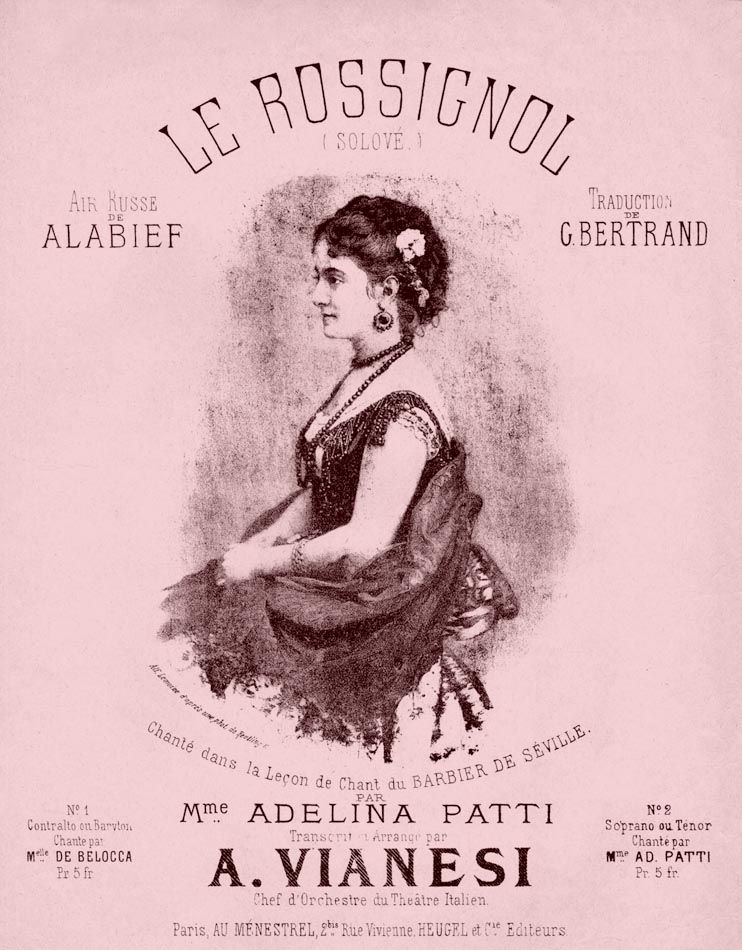

le Rossignol [Soloveï] (musique d'Alexandre Alabiev arrangée par Auguste Vianesi / paroles d'Anton Delvig traduites par G. Bertrand)

|

Cantatrice

italienne née à Madrid, où sa mère, connue dans le monde dilettante sous

le nom de Mlle Barilli, et son père, le signor Salvator Patti, mort en

1869, chantaient l'opéra italien. Sa naissance ayant enlevé la voix à sa

mère, dont le talent avait décidé Donizetti à écrire pour elle l'Assedio

de Calais, les deux artistes époux reprirent, en 1847, la route

d'Italie. L'année suivante, ils s'embarquèrent pour New York, où M.

Maurice Strakosch, directeur du théâtre italien de cette ville,

s'appliqua à développer les merveilleuses dispositions de l'enfant dont

il avait épousé la sœur aînée. A huit ans, Mlle Adelina Patti, à

laquelle Mme Alboni, en tournée de représentation aux Etats-Unis, avait

prédit le plus brillant avenir, débuta dans des concerts donnés à la

salle Frippler-Hall et obtint de tels succès que son beau-frère se

hasarda à la produire successivement dans toutes les villes importantes

des Etats-Unis, à Boston, à Philadelphie, à Washington, à la

Nouvelle-Orléans, à Charleston. A la Havane, sa présence excita le plus

vif enthousiasme. Elle visita ensuite l'île de Cuba, tout l'archipel des

Antilles et vint jusque sur les rivages du Pacifique faire entendre aux

sauvages forêts de ce coin du monde lointain les pures et belles notes

qui s'échappaient de son gosier de neuf ans. Bref, après avoir donné

plus de trois cents concerts, elle retourna à New York vers sa treizième

année et travailla dès lors à compléter son éducation musicale. En 1859,

elle était en mesure de débuter au théâtre italien de New York, sur

lequel elle parut le 24 novembre, dans Lucie, avec le plus grand

succès. De New York, elle ne tarda pas à venir à Londres, où l'attendait

un engagement au théâtre de Covent-Garden. Son apparition, le 14 mai

1861, dans le rôle d'Amina de la Sonnambula fut pour elle

l'occasion d'un triomphe. Après une saison passée chez nos voisins, elle

alla chanter quinze fois à Madrid et vint, le 17 novembre 1862, débuter

au Théâtre-Italien, à Paris, dans la Sonnambula. Elle avait alors

dix-neuf ans. Dès le premier soir, le public l'adopta avec un

enthousiasme qui ne fit que s'accroître aux représentations suivantes.

Voici le portrait qu'en fit à cette époque un critique : « Le front est

droit, et un peu bombé ; les sourcils, très accusés et se rejoignant

presque, donnent à la partie supérieure du visage un air olympien contre

lequel proteste seul le sourire enfantin de la bouche, qui est fine,

avec deux coins un peu abaissés. Il semble qu'on voie une Junon bébé.

Cette force, adoucie par cette grâce, imprime à ce visage très jeune une

singulière fermeté, et qui, dans les scènes dramatiques, va jusqu'à

l'énergie. Le menton est saillant et impérieux. Sur ce masque très

mobile, la finesse s'allie à merveille avec l'ingénuité. Dans les

sourcils, dans le rictus de la bouche, dans la courbure du menton, est

la virilité du talent ; dans le regard clair, dans le jeune sourire,

dans le balancement de la tête et dans la démarche légère, la jeune

fille qui se souvient toujours d'avoir été enfant. La Patti est petite,

fluette, mais point chétive. Son visage, très pâle à la ville, semble

agrandir encore l'orbe de ses yeux bruns qui lancent de noires

étincelles. » Mlle Adelina Patti, qui revint à la salle Ventadour

plusieurs saisons de suite, joua, devant les louangeurs du temps passé,

devant les vieux amateurs qui avaient vu la Sontag et la Malibran, les

plus beaux rôles du répertoire, Rosine d'Il Barbiere di Siviglia,

Norina de Don Pasquale, Violetta de la Traviata, Adina de

l'Elisir d'amore, Linda di Chamouni. Tour à tour

pétillante dans le Barbier, touchante dans la Traviata,

capricieuse dans Don Pasquale, à la fois comédienne supérieure et

parfaite chanteuse, on ne s'est pas lassé, en ce Paris si prompt à

briser ses idoles, de la sonorité riche, délicate, moelleuse, originale

de cette voix éclatante de jeunesse. « C'est toujours, disait en 1864 M.

Paul de Saint-Victor, le même chant frais et mordant donnant la

sensation d'un fruit vert, la même

gentillesse de petite fée sortant d'un œuf enchanté. » Mlle Patti, qui a

employé ses saisons d'été à visiter les capitales européennes, quitta

Paris au mois de mars 1865, et le bruit de son union avec un prince

russe se répandit alors dans les journaux ; mais elle prit soin de faire

démentir elle-même cette nouvelle. La cantatrice, après une

représentation du Barbier au théâtre de Lille, passa en Espagne

et fit au Théâtre-Royal une rentrée triomphale. Elle se rendit, la même

année, à Londres, pour chanter, sur la scène de Covent-Garden, le rôle

de Pamina dans la Flûte enchantée de Mozart, et elle parut, dans

cette pièce, auprès de sa sœur Carlotta. En même temps qu'elle donnait

plusieurs représentations sur ce théâtre, elle se faisait entendre dans

des concerts au palais de Cristal. M. Bagier engagea alors Mlle Patti

pour chanter alternativement aux théâtres italiens de Paris et de

Madrid. La brillante cantatrice était au comble de la réputation et elle

avait amassé déjà une fortune considérable lorsque, le 29 juillet 1868,

elle épousa à Londres un écuyer des Tuileries, M. Louis-Sébastien-Henri

de Roger de Cahuzac, marquis de Caux. Son titre de marquise ne la fit

point renoncer au théâtre. Elle recommença, accompagnée de son mari,

d'ailleurs privé de fortune, ses tournées fructueuses. En 1870, elle se

rendit à Saint-Pétersbourg, où elle reçut des ovations enthousiastes et

des appointements énormes. L'année suivante, elle retourna en Amérique,

où son beau-frère, M. Strakosch, la conduisit de ville en ville après

lui avoir assuré, par un traité, 10.000 francs par représentation. De

retour en Europe, la marquise de Caux retourna en Russie, qu'elle quitta

en 1874. Avant de se rendre à Londres, où elle était appelée par un

brillant engagement, elle traversa l'Allemagne et, au mois d'avril 1874,

elle se fit entendre à Pesth, en Hongrie, dans des concerts où elle se

montra à la hauteur de sa réputation. (Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 1874)

Le marquis de Caux, l'époux envié de la diva, avait, disait-on, administré jusque-là, avec une haute intelligence des affaires, la splendide fortune que sa compagne a su tirer de son gosier ; on vantait universellement sa prudence et son savoir-faire, lorsque, pendant une excursion à Saint-Pétersbourg (1877), le public apprit avec surprise qu'il avait été pris subitement d'un mal fort étrange : la jalousie ! Quel scandale ! Est-ce donc pour être jaloux qu'on épouse une prima donna ? Quoi qu'il en soit, Mme de Caux n'a pu supporter plus longtemps l'humeur quinteuse de son époux ; elle a plaidé, et le tribunal a prononcé la séparation des deux époux. (Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 1er supplément, 1878)

Après avoir charmé les dilettanti de Saint-Pétersbourg et de Moscou, Mme Adelina Patti vint en France, en 1877. Cette année, le tribunal civil de la Seine prononça la séparation de corps et de biens de la prima donna et du marquis de Caux, son mari. Elle partit pour l'Italie et elle se fit acclamer à Naples, puis à Rome. Il en fut de même à Londres et à Bruxelles ; elle reparut de nouveau à Londres, et en Belgique en 1878. Au mois de janvier 1879, elle fit une fois de plus les délices, à Naples, des habitués du théâtre San-Carlo. De retour à Paris cette même année, elle fut applaudie avec ardeur au Trocadéro. Le 27 novembre 1879, l'Académie de musique de New York célébra le vingtième anniversaire de la représentation que Mme Patti, encore enfant, donna dans cette ville. C'est au mois de février 1880 que la diva parut à la Gaîté, dans les deux plus grands rôles de son répertoire : la Traviata et Rosina, d'Il Barbiere di Siviglia. Elle souleva des bravos frénétiques. Elle avait conservé sa voix, enchanteresse, sa merveilleuse agilité de vocalisation. Après une fructueuse tournée en Amérique, elle se rendit à Vienne et à Budapest, où elle ne se fit entendre que dans les concerts. En 1884, elle parcourut l'Espagne, où, pour la première fois, elle fut accueillie à Valence par des sifflets, pour avoir refusé de chanter la valse du Bacio. Elle se maria au mois de mai de la même année avec M. Nicolas, dit Nicolini, tous deux devenus libres par le divorce. La cérémonie nuptiale eut lieu à Craig-y-Nos, au pays de Galles, dans une magnifique propriété appartenant à Mme Patti. Elle avait chanté auparavant à Paris, à l'Eden-Théâtre. Elle signa alors un engagement avec M. H. Abbey pour une tournée en Amérique. La moyenne de chaque recette s'évalua à une somme de 10.000 dollars (50.000 francs), et il y eut cinquante-cinq représentations. A San Francisco, la Patti faillit devenir la victime d'un fou, qui, trouvant qu'elle gagnait trop d'argent, s'apprêtait à lancer sur la scène une bouteille pleine d'une substance explosive, lorsqu'il fut lui-même atteint par la mèche, qui brûla instantanément. A son retour en Angleterre, avec M. Nicolini, qui l'a toujours accompagnée partout, elle donna à Swansea (Glamorgan) un concert au profit de l'hospice de cette ville. A la demande du comité de l'hôpital français de Londres, notre ministre des Beaux-Arts décerna à Mme Adelina Patti les palmes d'officier d'académie. Son apparition à l'Opéra, le 28 novembre 1888, dans Roméo et Juliette, produisit une profonde sensation. Elle partit, peu après pour l'Amérique du Sud, où, le 20 avril 1889, elle commença à Buenos-Aires une série de trente concerts. (Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 2e supplément, 1889)

Quelque enthousiasme qu'ait soulevé sur son passage cette cantatrice, il convient, cependant, de remarquer que sa carrière reste incomplète. Sa voix, sans doute, était admirable et sa virtuosité sans égale ; mais l'actrice, au dire de certains, laissait à désirer, et son chant brillait plus par l'agilité, la souplesse et la beauté du timbre que par les qualités dramatiques. Cette lacune était surtout sensible quand l'artiste, laissant de côté le répertoire bouffe italien, où elle excellait surtout, abordait les rôles dramatiques, ce qu'elle faisait ordinairement à l'étranger (Marguerite, de Faust ; Valentine, des Huguenots ; Juliette, de Roméo et Juliette ; etc.). Devenue veuve du ténor Nicolini, le 18 janvier 1898, la Patti s'était remariée avec un gentilhomme suédois fixé en Angleterre, le baron Olaf Rudolf Cederström, directeur d'un institut de culture physique à Brecknock, près de son château de Craig-y-Nos ; elle atteignait alors ses cinquante-six ans, et son troisième mari en avait vingt-huit. Depuis, elle avait presque abandonné la scène, mais elle n'avait jamais renoncé complètement à son art et, malgré son âge, elle avait encore chanté à des concerts de bienfaisance en Angleterre, au cours de la première année de la Grande Guerre. Avec elle, a disparu une des plus grandes gloires du théâtre lyrique. (J.-M. Delisle, Larousse Mensuel Illustré, novembre 1919)

|

Adelina Patti par Giuseppe Gariboldi (1833-1905)

|

|

|

|

le marquis de Caux, premier mari de la Patti

|

|

Les concerts de Mme Adelina Patti sur la scène de la Gaîté ont été inaugurés devant une salle absolument comble, qui semblait avoir repris les traditions d'élégance du Théâtre-Ventadour, où la diva fit ses débuts, il y a quelque quinze ans. A cette époque déjà lointaine le talent de la cantatrice était supérieur à sa vogue et son nom sur l'affiche ne suffisait pas à obtenir ce maximum des recettes, qui parait devoir être l'ordinaire des soirées de la Gaîté. Pourtant, elle était alors merveilleusement entourée ; aujourd'hui, au contraire, on a donné à cet astre si haut monté dans la faveur publique la plus modeste escorte de satellites que l'on puisse imaginer. C'est précisément à cause de cette insouciance de tout ce qui n'est pas Elle, que j'ai parlé, en commençant, des « concerts » de Mme Adelina Patti, alors que c'est de représentations théâtrales qu'il s'agit réellement. Mais comment conserver le nom de représentations théâtrales à des exhibitions où tout ce qui constitue l'harmonie des choses de la scène est volontairement mis en oubli ? — Il faut se contenter de cet unique point lumineux offert à notre admiration, comme si nous étions dans la salle du Trocadéro ou dans celle du Conservatoire ; le reste ne compte pas ou ne compte guère. Après l'audition de la Traviata, où se révèle si vivement le côté dramatique du talent de la cantatrice et dont on sait déjà le succès, il nous tardait de la revoir et de la comparer à elle-même dans ce rôle de Rosine du Barbier de Séville, que son charme enfantin avait marqué d'un trait spécial dans notre mémoire. La Rosine d'aujourd'hui, sans avoir rien perdu de sa grâce première, est d'une malice plus savante et plus consciente ; elle dit avec un esprit peut-être plus cherché, mais d'un accent très vif, et dans le moindre détail se révèle le soin exquis de l'artiste de race ; c'est toujours d'ailleurs cette voix d'or, sonnante et pure, d'une superbe facilité d'émission, se lançant avec une imperturbable assurance dans les passages périlleux, cette justesse dans l'expression et cette netteté dans le trait qui, pendant les trop rares instants où la scène lui appartient tout entière, nous apportent une sensation délicieuse. L'air du second acte, la valse de Dinorah, intercalée au troisième, dans la scène de la leçon, et que l'on a bissée, ont soulevé un réel enthousiasme. Le reste de la soirée, il faut bien le dire, a été parfaitement froid, malgré les efforts réels de Bartholo, d'Almaviva et de Basile. Pour Figaro, il s'était fait excuser et n'a point chanté son Largo ! On ne lui a pas fait pour cela plus froide mine qu'à ses partenaires, ce qui eût été du reste difficile. Cette attitude, dont on ne s'est départi franchement que pour les deux feux d'artifice vocaux tirés au courant de la représentation par l'incomparable Rosine, n'aurait-elle pas sa raison d'être dans le pauvre aspect de la scène, si sombre, si nue, si triste, en face de cette salle lumineuse, resplendissante de toilettes claires, de fleurs et de diamants, depuis l'orchestre jusqu'aux galeries supérieures ? La théorie de l'art pour l'art a été en effet appliquée par l'entrepreneur italien dans un déplorable sens : il a donné à cette charmante et rayonnante incarnation des héroïnes de Verdi et de Rossini un cadre détestable. Les meubles du luxe le plus criard que le faubourg Saint-Antoine puisse fournir de nos jours aux boudoirs de la rue de Constantinople, garnissent l'appartement de la Traviata. Le lit surtout, — lit sans rideaux, afin qu'on en puisse mieux admirer le bois, — est une merveille, avec ses quatre vases en cuivre doré, sou sommier, son matelas capitonné, son linge bien repassé et sa belle couverture de laine ; un fauteuil vert, un autre bleu, des chaises volantes en palissandre représentent encore, en prodiguant les notes fausses, une débauche d'ébénisterie, dont on a l'explication quand on lit sur l'affiche, après les noms des artistes, l'adresse du fabricant. Cette délicate réclame est faite, sans nul doute, pour apprendre à nos prodigues directeurs parisiens, que dans toute exploitation bien conduite, aucun petit profit n'est à dédaigner. Il y a, dans les trois derniers actes du Barbier, pour garnir un antique petit salon gris, montrant la corde, certain meuble de salle à manger en chêne sculpté, tout battant neuf, qui ne le cède en rien à l’installation de la Traviata. Franchement, on aurait dû mieux faire, par respect pour le public et par considération pour la cantatrice. Quand on nous présente une perle rare, il vaut mieux, pour son effet même, l'enchâsser dans l'or que dans le plomb. Les soirées de la Gaîté gagneraient très probablement en éclat, si on les composait sans se préoccuper de l'unité du spectacle et si on leur donnait franchement un caractère tout musical. — Trois fragments d'opéras différents, exécutés dans un décor brillant, dût-il rester le même toute la séance, satisferaient certainement beaucoup plus qu'une soirée passée à écouter des interprètes auxquels on ne s'intéresse pas, pour attendre une cavatine ou un air favori. Puisqu'il est bien convenu que c'est uniquement pour Mme Adelina Patti que l'on est convié au théâtre, ne semble-t-il pas qu'un acte de la Traviata, un acte de Faust et un acte du Barbier, par exemple, montrant la grande artiste sous divers aspects de son talent, constitueraient un programme autrement attrayant qu'un ouvrage entier, donné dans les conditions actuelles ? L'orchestre de la troupe italienne est vaillamment mené par Vianesi, un autoritaire, très sûr de lui, conduisant de mémoire, avec une ardeur qui s'apaise seulement aux points d'orgue. A ces temps de repos, pendant que la voix de la cantatrice rossignolise dans les hauteurs de l'espace et, dans le silence absolu, il se campe, l'archet haut ou pointé sur la boîte du souffleur, attendant qu'il plaise à l'oiseau de redescendre vers la terre. Une singularité fort remarquée à propos de cet orchestre, c'est qu'il s'installe et attaque l'introduction au milieu du bruit des conversations, sans que les trois coups traditionnels aient été frappés, si bien que, pour la Traviata, par exemple, les six premières mesures se perdent dans le brouhaha de la salle et que la toile se lève presque aussitôt trouvant le public à peine remis et installé. Même procédé pour l'ouverture du Barbier et le bel entracte de l'orage ; c'est là une habitude italienne peu goûtée chez nous et dans laquelle on pourrait voir une manière de dire une fois de plus aux gens qu'ils peuvent se dispenser d'être attentifs et que lorsque la cantatrice n'est pas là, rien ne saurait les intéresser, pas même la musique de Rossini. (Louis Gallet, la Nouvelle Revue, 01 mars 1880)

Il était une fois, dans Bagdad, des marchands d'oiseaux chanteurs qui entendaient supérieurement leurs affaires. Dans une volière sans vains ornements, ils montraient le plus merveilleux rossignol du monde, non point un rossignol ordinaire, au plumage roux et terne, mais un oiseau spécial aussi étincelant qu'un bengali, et dont les couleurs fraîches, la vivacité et la grâce n'étaient rien pourtant, comparées à l'éclat de sa voix et à la souplesse de son gosier. Ces marchands vinrent à Bagdad vers le printemps, après avoir exploité bien d'autres villes. Et la réputation de leur charmant oiseau était depuis longtemps si grande, que, sur la simple annonce de leur arrivée, on se disputa à prix d'or les places au spectacle qu'ils allaient donner. Ils furent ainsi tout d'abord rassurés sur le résultat de leur entreprise. Le rossignol incomparable ne pouvant suffire seul à la composition du spectacle, ses forces devant être d'ailleurs précieusement ménagées, les marchands l'avaient entouré d'autres oiseaux chanteurs, mais si pauvres chanteurs, que l'auditoire en témoigna de l'humeur et que la chose vint aux oreilles du calife. Il manda auprès de lui ces étrangers et leur dit : — Il ne suffit pas de nous montrer une merveille ; il nous la faut montrer dans un cadre et avec une suite digne d'elle. Méditez ceci pour que la faveur du public ne se retire pas quelque jour de vous. Les marchands s'éloignèrent sans répondre, mais peu touchés de l'admonestation et grandement tenus en joie par le tintement clair de leurs sacoches. Et l'année suivante ils revinrent. Et de nouveau on accourut, les mains pleines d'or. Cette fois, les oiseliers, sans trop embellir la volière, avaient donné au rossignol des compagnons plus agréables. Aussi s'étonnèrent-ils d'être mandés encore auprès du calife. — Vous avez aujourd'hui, leur dit le justicier, mieux composé votre collection ; votre dédain pour ceux qui font votre fortune me semble cependant à peu près égal. Si extraordinaire que soit votre rossignol, si pure, si brillante que soit sa voix et si remarquable son talent, il faut penser que ses auditeurs se fatiguent, même en l'applaudissant, de lui entendre toujours répéter les mêmes airs. Vous auriez pu lui en enseigner de nouveaux, lui donner ainsi une autre occasion de briller, augmenter sa réputation, sinon vos profits ; vous ne l'avez pas fait ; pourquoi ? — Parce que, répondirent doucement les marchands. Et sur cette triomphante raison, ils se retirèrent, pensant, le cœur épanoui, que cette année-là encore ils quitteraient Bagdad, les poches gonflées, et se disant entre eux : — Nous serions bien sots de perdre du temps et de l'argent à faire apprendre de nouveaux airs à notre divin rossignol. La chanson n'est rien, le chanteur est tout ; et d'ailleurs, nous sommes payés d'avance. Et voilà pourquoi, je suppose, — et je ne suis pas le seul à risquer cette hypothèse, — les représentations italiennes du théâtre des Nations ont été inaugurées par la Sonnambula que Mme A. Patti chante depuis vingt ans. L'opéra de Bellini date de 1831 ; il montre le compositeur déjà dégagé de la formule rossinienne et accusant ses tendances vers la musique purement expressive ; il dénote aussi cette négligence de l'instrumentation que ses contemporains eux-mêmes lui ont reprochée. Si la Sonnambula a aujourd'hui quelques rides, la cantatrice heureusement n'en a pas ; c'est toujours la même jeunesse, la même grâce, le même sentiment dramatique ; la voix, comme le talent, est en pleine floraison. Il est inutile, à propos du grand succès qui accueille Mme A. Patti, de parcourir plus longuement la série des formules élogieuses. Ces variations exécutées sur une seule corde semblent toujours hyperboliques, si justifiées qu'elles soient. Il est fâcheux que la critique ne puisse s'en tirer aussi commodément avec tous les artistes de la compagnie italienne. A part M. Nicolini, que ses grandes qualités mettent hors de cause, et M. Pinto, dont les débuts ont été remarqués, l'opinion commune n'a pas témoigné d'une satisfaction bien nette, touchant l'ensemble d'une interprétation dont les éléments sont pourtant meilleurs que l'année dernière. Ce qui frappe dans le programme à peu près connu de ces représentations italiennes, c'est l'absence de toute nouveauté. On fait tourner Mme A. Patti dans le même cercle et je m'imagine, à tort peut-être, — puisqu'elle persiste dans cette évolution monotone, — qu'elle y perd autant que le public. Si ce dernier, en effet, est privé des émotions que lui apporterait l'audition d'œuvres, je dirai même de chefs-d'œuvre d'une renommée moins courante, ne semble-t-il pas que la cantatrice doit sentir s'émousser son sens artistique dans ces éternelles redites ? que ce jet, cet imprévu, cette inspiration du moment, qui emportent les créateurs dramatiques, lui peuvent manquer ? et qu'enfin l'immobiliser dans l'interprétation de quelques rôles, toujours les mêmes, c'est la condamner à une action presque mécanique, et ne vouloir faire d'elle qu'un admirable phonographe ? Elle est pourtant une vraiment grande artiste ; elle a tout ce qu'il faut pour réagir contre sa propre situation ; elle peut se montrer nouvelle dans ses rôles les plus anciens ; mais quel charme ce serait que de la voir apparaître sous des traits absolument originaux ? Pourquoi ne lui a-t-on jamais donné une création à faire ? Si elle a revécu, et très brillamment, sur nos théâtres, l'existence de divers personnages, aucun ne lui a dû personnellement la vie, aucun n'a été animé de son unique souffle. Il y a pour chaque rôle des traditions qu'elle a pu recevoir, quand l'inspiration directe des créateurs lui a manqué ; elle a imprimé sans aucun doute à chacun de ces rôles son accent particulier, mais elle n'a établi elle-même aucune tradition. L'avenir la dédommagera peut-être sur ce point ; en attendant, le public se tiendrait pour satisfait, si on lui faisait entendre Mme A. Patti dans un ouvrage plus récent que ceux dont se compose son répertoire. Ne la verrons-nous pas, par exemple, dans les Bluets, l'opéra de M. Jules Cohen, traduit pour elle, et dont le principal rôle fut créé par Mme Christine Nilsson, sur cette même scène du théâtre des Nations, quand il s'appelait le Théâtre-Lyrique ? L'affiche qui annonce, — bizarre accouplement, — que les représentations de Mme A. Patti « alterneront avec celles de Zoé Chien-Chien », est absolument muette sur ce point. L'assiduité du public des représentations italiennes lui méritera peut-être un jour, — dans deux ou trois ans, — cette récompense depuis longtemps attendue : une nouveauté ! (Louis Gallet, la Nouvelle Revue, 01 mars 1881)

|

Adelina Patti en toilette de ville du Second Empire [photo Reutlinger]

|

|

Adelina Patti dans Roméo et Juliette (Juliette) à l'Opéra de Paris en 1888

|

|

|

Adelina Patti (Juliette) et Jean de Reszké (Roméo) dans Roméo et Juliette à l'Opéra en 1888 (dessin d'Adrien Marie)

|

Adelina Patti dans Roméo et Juliette (Juliette) à l'Opéra de Paris en 1888

|

|

Le 30 novembre 1888, il y eut à l'Opéra une soirée unique dans les annales de notre Académie de musique, une représentation solennelle et fastueuse dont le souvenir ne s'effacera jamais de la mémoire des élus qui eurent l'heur d'y assister. On donnait Roméo et Juliette, ce chef-d’œuvre qui serait peut-être la partition maîtresse de Gounod, si Faust n'existait pas : le vieux musicien génial était au pupitre du chef d'orchestre ; Roméo s'appelait de Rezské, et Juliette, Adelina Patti. Or, c'était la première fois, depuis tantôt vingt ans, que la « divine » cantatrice se faisait entendre à Paris, et devant que le rideau se levât, les mêmes questions voltigeaient sur toutes les lèvres : « A-t-elle beaucoup vieilli ? A-t-elle gardé sa voix enchanteresse, son étonnante virtuosité ? » Elle paraît, et l'émotion est si forte dans la salle, qu'à peine le public songe-t-il à lui faire une ovation... Elle est un peu engraissée ; mais la tête est restée mutine et le sourire charmant. Les yeux de jais n'ont rien perdu de leur éclat, les bras sont d'un dessin admirable, la taille, la démarche, le geste, d'une royale distinction... Or, voici que dans le silence anxieux, dans la solennelle attente, sa voix, tout à coup, chante et résonne, les notes s'égrènent, semblables à des gouttes d'eau frappant une cloche de cristal, et un frisson d'aise et d'enthousiasme passe sur les spectateurs. Oui, la PATTI a toujours sa voix adorable ; oui ! la PATTI possède toujours cette vocalisation prestigieuse qu'elle semble tenir de la nature autant que de l'art ; mais si, par instant, elle éveille les échos d'antan et fait revivre les souvenirs abolis, sa voix, néanmoins, n'est plus tout à fait celle que les vieux habitués de la salle Ventadour ont encore dans l'oreille. Elle a plus de corps aujourd'hui, plus d'ampleur, plus de robustesse, elle est plus parfaite, plus mûre, plus émouvante, sans avoir perdu, pourtant, sa fraîcheur juvénile, sa pureté transparente, ce timbre personnel qui la distingue entre mille et la font planer au-dessus des masses vocales, déchaînées, comme une alouette au-dessus des blés tordus par le vent. L'instrument est demeuré de qualité exceptionnelle, et l'artiste sait s'en servir avec une merveilleuse intelligence, une suprême autorité. Au lieu de ces fusées éblouissantes que jadis elle se plaisait à faire jaillir de son gosier et qu'elle lançait comme un défi dans les plus hautes régions de la gamme, elle s'applique maintenant à conduire la phrase mélodique, à développer le discours musical en lui prêtant toutes les nuances que le sens de la période comporte... Ce n'est plus de la prestidigitation ou de la pyrotechnie, c'est de l'art ! De quels dons miraculeux les fées de son berceau se complurent-elles donc à doter cette artiste unique au monde, qui porte sans faiblesse et sans trace de fatigue plus de trente années de théâtre et garde, après avoir débuté comme enfant prodige, une solidité de voix à l'épreuve des rôles les plus écrasants et des scènes réputées les plus périlleuses ? En effet, la petite ADELINA PATTI avait à peine seize ans, lorsqu'elle débuta en 1859 à New York, dans Lucia. Ses parents, des chanteurs italiens qui n'avaient pas songé à faire fortune, pressèrent un peu sa vocation, et ce fut son beau-frère, Maurice Strakosch, qui lui donna la complète éducation musicale grâce à laquelle elle étonna le vieux Rossini lui-même. Paris l'entendit pour la première fois en 1862, dans la Sonnambula, au Théâtre-Italien, et, dès cette triomphale représentation, la jeune cantatrice devint l'idole du public, idole dont le culte s'est, depuis, généralisé dans l'univers entier et dont le souvenir se perpétuera à jamais dans la plus glorieuse page du LIVRE DE L'ART. (Figures contemporaines tirées de l'album Mariani, 1894)

|

Chanson espagnole, composée par Adelina Patti pour le drame lyrique Dolorès d'André Pollonais, qu'elle créa le 22 février 1897

|

En prose comme en vers on a épuisé toutes les épithètes pour célébrer le talent et la gloire de la plus illustre des cantatrices que le monde ait peut-être connues. A coup sûr personne ne saurait lui disputer le record... des appointements. Jugez-en. Elle a signé et se prépare à exécuter un engagement en Amérique aux conditions suivantes : Elle chantera deux morceaux seulement à son choix dans soixante concerts et chaque soir on lui remettra pour cela vingt-cinq mille francs ; en outre, si la recette dépasse huit mille dollars, elle recevra une part supplémentaire ; comme déjà plusieurs recettes de dix mille dollars sont assurées, elle compte bien revenir avec deux millions. Deux cent mille francs sont déjà versés entre ses mains. Tout cela va faire rêver bien des gentilles fauvettes, mais que ne sont-elles la Patti. Qui d'ailleurs pourrait être la Patti ? Qui saurait se servir comme elle, avec ce style merveilleux qui s'est encore développé depuis quelque temps, d'une voix dont l'incomparable pureté ne s'est jamais altérée ? Depuis le temps où petite fille elle se cachait sous son lit et refusait de chanter en public si on ne lui donnait pas une poupée qu'on lui avait promise, Mme Patti n'a connu que des triomphes. Le plus brillant de sa carrière s'est accompli en France, elle ne l'oublie pas, aussi ne perd-elle point l'occasion de prendre part à nos œuvres de bienfaisance : dernièrement elle chantait pour Marie Laurent, et plus récemment son nom sur l'affiche assurait la plus grosse part de la recette du Trocadéro ; on était sûr qu'elle viendrait, car elle possède une qualité qui la distingue d'autres artistes qui ne la valent pas : quand elle a promis, rien ne saurait la décider à manquer à son engagement. La Patti est immortelle, l'âge ne perd rien sur elle, aussi ne vois-je aucun inconvénient à dire qu'elle est née en 1844, la même année que Mmes Sarah Bernhardt et Christine Nilsson. Quand la baronne Patti-Cederström n'est pas prise par ses engagements à l'étranger, elle passe avec délices son temps au château de Craig-y-Nos (pays de Galles), une splendide demeure qui ne lui a pas coûté moins de cinq millions, achat et améliorations successives : il est vrai que ses moyens lui permettent de ne pas trop compter, elle en profite pour faire beaucoup de bien dans le pays où tout le monde vénère et adore celle qu'on nomme la Reine du chant. (Paris qui chante n°17, 17 mai 1903)

la Patti chantant à la Matinée du 21 avril 1903 au Trocadéro

|

|

Nos Interviews. La Patti. La Reine du chant. (Notre Rédacteur assiste au premier enregistrement fait par Adelina Patti.) Revenu de Londres, je m'étais rendu chez Charlus et chez Eugène Lemercier, dans l'intention de continuer avec eux la série d'interviews que j'avais promis à mes lecteurs. Or, il advint que Charlus se trouvait chez Gaumont pour des poses cinématographiques (encore une indiscrétion !) et Eugène Lemercier en même temps chez Fursy, au Carillon et aux Noctambules (autre indiscrétion !) Ne pouvant pas rencontrer le premier, j'avais suivi les Muses et m'étais rendu chez le poète qui me donna rendez-vous au Carillon, mais en rentrant à Phono-Gazette je trouvais un télégramme d'un confrère londonien m'informant que madame Adelina Patti allait enregistrer à Londres pour la première fois et qu'il pourrait être intéressant pour moi d'y assister. Estimant que Charlus ne poserait pas toujours chez Gaumont, que le poète montmartrois m'accorderait l'entretien sollicité à une autre date, je n'hésitai pas à traverser de nouveau le détroit et à me rendre près du château de Craig-y-Nos où habite la Baronne Cederström (Adelina Patti) et où devait avoir lieu l'enregistrement. Qu'il me soit permis de présenter la Reine du chant à mes lecteurs, avant de parler de la séance d'enregistrement. Le règne d'aucune cantatrice n'aura été d'aussi longue durée que celui d'Adelina Patti. Née à Madrid pendant la première décade du règne de Victoria d'Angleterre, de parents qui furent, eux aussi, des vocalistes distingués, elle apparut, toute jeune, en Amérique où elle fut reçue avec enthousiasme ; mais son éducation musicale n'était pas parfaite, plusieurs années furent consacrées au séjour dans un Conservatoire. Le public anglais l'applaudit pour la première fois en 1861, au Royal Italian Opera, et, dès ce moment, sa renommée était faite. Sa voix n'est pas très puissante, mais d'une grande étendue. Son exécution était brillante et parfaite et elle possédait un charme tout particulier […]. Son répertoire, scrupuleusement choisi, consistait en trente chefs-d'œuvre de l'école italienne, où ses succès ne se comptèrent pas. Or, après avoir passé quelques jours dans les environs de son château, je ne savais pas encore à quelle date exacte l'enregistrement de la Patti serait fait. Enfin, un jour où il plut abondamment et que la boue couvrait les routes d'une couche affreuse, (la boue anglaise a une couleur particulière), je vis venir M. Landon Ronald, le sympathique accompagnateur de la Gramophone Company ; supposant, à juste titre que le jour de gloire pour la compagnie était arrivé, de la tête bravant la pluie et des pieds la boue, je pénétrai dans le castel dont la porte se refermait bientôt sur M. Ronald et sur votre serviteur. Et je vis Patti, et je l'entendis chanter 14 fois, car Patti fit quatorze enregistrements (ballades, gavottes, etc.) Je puis dire que je n'eus pas donné ma place pour... pour une fortune colossale. Quand on n'a pas vu Naples, on pourrait à la rigueur, à l'encontre du proverbe, mourir, mais quitter ce monde sans avoir entendu la voix de Patti, cela m'aurait empêché de mourir. Je m'enhardis même à demander à la grande cantatrice son opinion sur la machine parlante, mais elle m'indiqua à cet effet la lettre qu'elle a écrite à la Gramophone C° et j'appris ainsi que Patti considérait la machine parlante comme une invention remarquable, et qu'elle éprouvait une satisfaction très vive de pouvoir, grâce à elle, entendre dans son salon la voix de Caruso et de Plançon, et qu'elle consentirait peut-être à chanter encore quelques morceaux pour le phonographe ! Et, en l'apprenant, je priai Dieu de faire en sorte que la grande chanteuse ne changeât pas d'avis plus tard. Heureux et content, le cœur à l’aise, avec mon second croquis d'artiste en poche, je revins à Paris, me dirigeant à grands pas vers le... Carillon dont je parlerai bientôt... (Henry Altmann, Phono-Gazette, 15 février 1906)

|

|

Adelina Patti ! Nom magique, significatif de triomphes inouïs, perpétués par une renommée qui tient de la légende et par une fortune considérable. On a épuisé pour sa louange toutes les épithètes du dithyrambe et même tous les noms d'oiseaux gazouillants. M. Jacques Isnardon, l'érudit et réputé professeur du Conservatoire, qui, durant une carrière artistique brillante, eut l'occasion de chanter auprès d’Adelina Patti, écrit ici de l'illustre vocaliste.

La diva Adelina Patti dans son "studio". Sur son piano, la partition du Crépuscule des Dieux, de Wagner ; Mme Adelina Patti n'a, d'ailleurs, au cours de sa carrière jamais chanté d'œuvre de ce maître.

La Patti ! Ce nom évoque toute une musique, tout un théâtre, toute une époque. L'extraordinaire Patti, enfant merveilleuse, devenue une incomparable virtuose, une chanteuse acclamée et que suivait la foule !... Elle a vécu dans un continuel prodige et l'on peut dire que sa maturité ne fait que répéter, avec la gloire en plus, son enfance, qui éblouit Rossini lui-même — pourtant sceptique quant aux chanteurs. On n'imagine pas que ce prodige puisse cesser. Chaque année, on nous annonce la retraite de Mme Patti ; chaque année la voit renaître au théâtre, la bienfaisance étant, d'ailleurs, le motif de sa résurrection. Il serait dommage que ce prodige eût une fin... On a parlé, ces jours-ci, de la « double vie » de Mme Sarah Bernhardt. Sarah ! Patti ! égales en gloire ! On pourrait trouver des points de comparaison entre ces deux célébrités si dissemblables. On expliquait la « double vie » de Sarah Bernhardt en mettant en parallèle les triomphes artistiques avec une existence tourmentée, et on expliquait qu'elle avait souffert, puisqu'elle avait aimé. Mme Patti a, sans doute, moins souffert, mais elle a aimé aussi ; elle a fait plus : elle s'est mariée... trois fois ! D'abord, elle épousa le marquis de Caux qui administra, dit-on, la fortune de sa compagne avec une haute intelligence des affaires, et qui, un jour, fut pris d'un mal inattendu : la jalousie. La marquise était si peu préparée qu'elle ne put supporter une telle humeur, et qu'elle divorça pour épouser le ténor Nicolini, qui lui donnait la réplique dans les duos d'amour. Après quelques années d'existence dorée, Nicolini rendit son âme à Dieu, et la Patti épousa un noble Suédois, M. le baron Cederström.

Et, pendant ce temps-là, la vieille Europe et les deux Amériques acclamaient la prodigieuse virtuose, qui, montée sur les planches à l'âge de neuf ans, avait fait ses véritables débuts à New York, dans Lucia, et qui fut, à plusieurs reprises, l'idole de Paris, à la Gaîté, aux Italiens, à l'Opéra. Partout elle rencontra le succès et la fortune. Quelle extraordinaire destinée ! Mais aussi quels dons prodigieux ! Peut-être même fut-elle surtout l'artiste de ses dons. Elle eut le charme mélodieux et léger des oiseaux auxquels il est de tradition de la comparer. Elle en eut aussi la sereine inconscience. Nul idéal tendu vers une vérité dramatique n'a réglé son art ; partant, elle n'a point participé au mouvement musical moderne. Un idéal ! Elle en eut un pourtant, celui du son pur, adorable, ailé, et elle l'atteignit avec un prestige incomparable. On peut souhaiter un art plus humain et plus pensé, on ne peut que s'émerveiller d'un mécanisme vocal si spontané à la fois et si savant et qui est, par sa limpidité et son éclat, comme une force de la nature. Sous cet aspect, Adelina Patti demeurera une grande, très grande artiste. Tous les publics en ont jugé ainsi, puisque, de tous pays, l'enthousiasme est venu à elle. Cette ovation perpétuelle lui a valu, avec des biens matériels qui méritent quelque considération, une aise d'esprit et de cœur qui est le commencement de la sagesse. Riche, adulée, élevée par la renommée à une dignité insurpassable, pourquoi, en vérité, eût-elle connu ces doutes, ces angoisses qui étreignent parfois les artistes, et qui sont la rançon inéluctable du talent ? Elle parcourut le monde avec un répertoire, — toujours le même. L'effort, semble-t-il, lui était superflu ; n'était-elle pas sûre d'enchanter toujours. Elle n’avait à s'inquiéter que de sa voix, de son « cristal ». Une anecdote nous fut contée, qui montrera cette sereine quiétude et aussi lèvera un coin de voile sur l'organisation des compagnies italiennes... d'autrefois. A Londres, à Covent-Garden, on travaillait Il Barbiere di Siviglia. Tous les artistes étaient présents, sauf Mme Patti, qui n'assistait jamais aux répétitions, et qui, ce jour-là, avait mandé son mari d'alors, Nicolini, pour la suppléer. C'est lui qui répétait Rosine, et voici comment. Il avait pris une chaise, s'était installé devant le trou du souffleur, il laissait aller l'orchestre et ne donnait de voix que pour « régler » les points d'orgue. Un jeune baryton, inquiet des jeux de scène imprévus auxquels se livrerait Rosine lorsqu'elle daignerait venir pour le public, interrogea doucement le mari de l'étoile. « Pardon, monsieur, savez-vous ce que fait Madame pendant toute cette scène ? — Ce qu'elle fait ? Mais rien. Elle chante... Je suppose que c'est suffisant ! — Sans doute, mais par quelle porte entre-t-elle ? — Elle entre et sort toujours par la porte de gauche qui est la plus proche de la loge. — Fort bien. Mais où se tient-elle pendant que je lui chante ma phrase ? — Où elle se tient, cher monsieur ? où elle se tient ?... Elle se tient toujours où il n'y pas de courant d'air. » Cette petite histoire n'a l'air de rien ; elle fixe un aspect d'esthétique théâtrale à l'étranger. Elle prouve que, si le public ne tarit point d'exigences vis-à-vis de certains artistes, en revanche il semble bien qu'il n'ait pas assez de complaisance pour certains autres. Mme Adelina Patti apportait beaucoup naturellement ; le public eût peut-être été mal fondé à lui demander davantage... Je n'exagérerai point si je dis que Mme Adelina Patti a sa légende. Dans les rêves populaires et même dans ceux des artistes du chant que la gloire ne chérit et ne dora pas si pleinement, elle passe à la façon d'une Reine de Saba, traînant derrière elle tout un monde de serviteurs. Les gazettes nous ont édifiés sur la splendeur de Craig-y-Nos, la demeure seigneuriale où ce « rossignol » replie ses ailes et goûte le repos. Dans la fonction difficile d'être une grande dame, et — elle y excelle, — elle oublie qu'elle fut la douloureuse Marguerite, la tant alerte Fille du Régiment, Juliette douce et tragique, et Jeanne d'Arc même. Ce sont là, pour elle, des loisirs vite achevés. Encore que Mme Adelina Patti doive toujours prendre sa retraite, elle daigne, chaque année, refaire à l'univers la prodigalité de sa virtuosité d'oiseau. Alors la caravane de serviteurs se reforme. Voulez-vous des détails précis ? Une des dernières tournées de Mme Patti fut ainsi réglée : « La Patti touchera pour chaque concert (soixante concerts en six mois de temps) 5 000 dollars (25 000 francs) et en plus la moitié de la recette brute quand celle-ci dépassera 7 500 dollars. Le total de ces appointements formera la somme de 300 000 dollars (1 500 000 francs), dont 50 000 dollars doivent lui être versés tout de suite et le reste avant son départ qui est fixé au 15 octobre prochain. Le contrat renferme quatre-vingt-seize conditions qui engagent entièrement l'impresario. La traversée aura lieu sur un transatlantique de première classe choisi par la diva, dans une cabine de luxe. Les voyages en Amérique auront lieu dans un train de luxe pour elle, le baron Cederström, son mari, sept domestiques, plusieurs chiens et des oiseaux, etc. Sept pièces doivent être mises à la disposition de la diva. L'impresario pourra voyager dans le même train, mais dans un wagon spécial. A chaque concert, on devra jeter sur la scène au moins trois bouquets ou couronnes de fleurs. Les dernières places ne pourront coûter moins de 3 dollars (15 francs). La Patti choisira elle-même les hôtels et les appartements (50 dollars par jour) ; ses repas seront préparés par deux cuisiniers qu'elle emmènera avec elle. L'impresario paiera le tout, bien entendu. Deux équipages à deux chevaux devront être à sa disposition jour et nuit, etc. »... Je n'oserais jurer que la fortune de cette cigale suffise à la consolation des autres, des pauvres cigales qui se trouvent fort dépourvues quand la bise est venue... Mais on sait que Mme Patti a toujours fui les courants d’air.

(Jacques Isnardon, Musica n° 63, décembre 1907)

|

|

en 1895

|

|

Un Noël d'Adelina Patti

Le célèbre imprésario Schurmann nous envoie cette amusante page de souvenirs :

Après avoir donné au Grosse Musikvereinsaul (grande salle de la Société de Musique) de Vienne un concert dont le souvenir est resté encore gravé dans la mémoire des mélomanes autrichiens, je reçois, à l'hôtel Impérial où je suis descendu avec la diva, son mari, Ernesto Nicolini, et les trois domestiques, la visite du conseiller du gouvernement impérial, M. von Flassak, commissaire de la maison de l'empereur auprès de l'Opéra. Je m'empresse d'aller à sa rencontre. — Monsieur Schurmann, sur le désir de Sa Majesté l'empereur, je viens vous demander trois représentations extraordinaires de Mme Adelina Patti au théâtre de l'Opéra. — Excellence, nous serons ravis. — A quel moment êtes-vous libre ? — Pas avant le mois de mai. — Vous plaisantez ? — Pas du tout, Excellence. Jusque-là, des engagements conclus depuis longtemps nous forcent d'aller donner des représentations en Roumanie, à Paris, à Nice, en Espagne et en Portugal. — Mais Sa Majesté ne peut pas attendre six mois pour satisfaire le désir qu'elle a d'entendre votre rossignol. — Je ne vois pourtant pas le moyen... — Cherchez toujours. Je réfléchis longuement. — Ecoutez, Excellence. Je crois pouvoir vaincre les difficultés, si vous voulez bien m'y aider par vos relations diplomatiques. — Volontiers. — Nous devons donner notre premier spectacle au Théâtre National de Bucarest le 2 janvier. Obtenez par votre ambassadeur de Roumanie que le roi autorise que nous remettions ce début au 6 janvier, et, en resserrant les dates des représentations précédentes, j'arriverai à mettre à votre disposition les dix jours nécessaires pour donner les trois représentations : Lucie de Lammermoor, le Barbier de Séville et la Traviata, demandées par Sa Majesté l'empereur. — Vous pouvez compter sur nous. Quelles sont les dates dont nous pourrons disposer ? — Je vous propose du 18 au 27 décembre. — J'accepte. Et le prix ? — Quinze mille francs par représentation. — Voulez-vous être payé de suite ? — Pas du tout. Après les spectacles seulement. — Comme vous voudrez. Nous partons pour Prague, où nous obtenons, au Théâtre National tchèque, un triomphe qui dépasse toute description. J'attends toujours les dates choisies par l'intendance. Enfin, arrive une dépêche : « Première représentation aura lieu le 20 décembre. » Nous partons pour Vienne, et, là aussi, le succès prend des proportions phénoménales. Au premier entr'acte, on me présente à Sa Majesté l'empereur, qui me charge d'exprimer en son nom, à Mme Adelina Patti, tous ses remerciements d'avoir accepté de chanter au théâtre de sa capitale et ses sentiments de profonde admiration pour le talent de l'illustre chanteuse. A l'entr'acte suivant, j'entre aux bureaux de la direction pour demander la date de la deuxième. — Cela ne pourra être que le 27. — Impossible! Il faut que nous laissions à Mme Patti trois jours de repos après chaque représentation. — Eh bien ? — On ne joue jamais le 24 décembre, soirée du réveillon. Les jours de Noël sont consacrés aux représentations de bénéfice pour la caisse de pension, le petit personnel, etc. Nous ne pourrions donc donner le second spectacle que le 27 et le troisième le 31 décembre. Or, à n'importe quel prix, je ne peux rester à Vienne après le 28. — Alors, donnez seulement deux représentations. — Impossible encore. Je garantis à Mme Patti une somme de cent mille francs pour dix représentations par mois ; le mois finit le 28. Si je coupais une soirée, je n'en aurais donné que neuf. Résultat : dix mille francs de perte pour moi. Mes moyens ne me permettent pas des folies pareilles. — Alors, quoi faire ? — Donnons tout de même la seconde représentation le 24. En commençant à cinq heures, le spectacle sera fini à sept heures un quart. Personne, ainsi, ne manquera son réveillon. C'est donc sans importance. — Pour vous, peut-être ; pas pour moi. — A cause ? — A cause de la recette. J'ai environ huit mille francs de frais par soirée. Ajoutez-y les quinze mille pour votre étoile : cela fait un total de vingt-trois mille francs. je ne ferai pas trois mille de recette. Je ne veux pas perdre vingt mille francs. — Je vous propose de n'en perdre que quatre. — Comment ? — Moi, je risquerai le paquet. Je vous donnerai quatre mille francs pour vos frais, je paye de ma poche le cachet de Mme Patti, et le spectacle sera donné pour mon compte, c'est-à-dire que la recette m'appartiendra. — Mais, mon pauvre Schurmann, vous perdrez vos culottes. — Heureusement que je porte aussi un caleçon : le mal ne sera donc pas si grave. Du reste, je suis certain d'une bonne recette, et que c'est vous seul qui vous trompez.

— Soit. Je vous souhaite bonne chance.

Une heure plus tard, je reçois un petit mot... « Cher monsieur Schurmann, » Tant pis pour vous ! Son Excellence accepte. Vous jouerez la veille de Noël. La dernière aura lieu le 28, avec la Traviata. » Aussitôt, je fais apposer les affiches. On jouera le Barbier de Séville. Je fais annoncer que le spectacle commencera à cinq heures précises et finira à sept heures un quart. Je remplis les journaux de Vienne d'annonces comme celle-ci : « QUEL EST LE MEILLEUR CADEAU DE NOEL QU'UN FIANCÉ PEUT DONNER A SA FUTURE, UN MARI A SA FEMME, UN PÈRE A SA FILLE ? UN FAUTEUIL D'ORCHESTRE POUR Le Barbier de Séville, AU THEATRE IMPÉRIAL, AVEC ADELINA PATTI, LE SOIR DU RÉVEILLON. » La location va d'abord très lentement. L'étrangeté d'une représentation, ce jour de relâche consacré par l'usage, l'heure incongrue du spectacle : tout cela laisse le public indécis et perplexe. Arrive le jour du spectacle. Depuis huit heures du matin, la foule se range devant les guichets des bureaux de location. A une heure, la circulation est impossible sur le Opern ring, le service de tramways complètement interrompu à cause de la foule, placée sur et entre les rails, devant le théâtre, et refusant de reculer d'un pas pour ne pas perdre sa place. On ouvre les guichets à trois heures. Une bataille héroïque se produit à ce moment-là. A trois heures et demie, la police fait évacuer la foule. Tout est entièrement vendu. La recette s'élève à 12.970 florins, soit 27.250 francs.

***

Lorsque Adelina Patti entre en scène dans le rôle de Rosine, les artistes s'avancent vers elle et Bartholo lui offre, au nom de tous, un délicieux petit arbre de Noël tout allumé, et tout le public, se soulevant comme un seul homme, lui crie : — Bon Noël ! Bon Noël ! La diva, profondément remuée par cet accueil si enthousiaste et les prévenances de ses camarades, me fait appeler dans sa loge. — Mon cher Schurmann, vous allez inviter tous les artistes jouant dans la pièce à réveillonner avec nous à l'hôtel Impérial. Entendez-vous avec Nicolini, pour qu'un beau souper nous attende. Ayant fait une belle affaire, vous trouverez tout naturel de supporter les frais de moitié avec moi. — Je n'y vois pas d'inconvénient. Nous commandons le souper, et invitons, en outre des artistes, le professeur Hermann, le prestidigitateur célèbre qui, ce soir-là, commet la seule maladresse de sa vie. En voulant exécuter un tour de cartes, il renverse, sur une superbe robe de soirée de sept mille francs, que la diva venait de faire venir de Paris, une énorme dinde bourrée de truffes et de marrons, et transforme instantanément cette merveille de l'art de la couture en un torchon infâme et graisseux. A part cet incident, la soirée fut très joyeuse. C'est la première et la seule fois que j'ai vu la grande tragédienne lyrique recevoir d'autres artistes chez elle, et la châtelaine un peu hautaine de Craig-y-Nos Castle se transformer en une camarade simple et joyeuse. (Joseph-J. Schurmann [1857–], les Annales, 22 décembre 1912)

|

Tombe de la cantatrice Carlotta Patti (sœur d'Adelina Patti) et de son mari le violoncelliste Pierre Joseph Ernest de Munck, au cimetière de Montmartre (28e division) [photo ALF, 2007]

|

"Voi che sapete" extrait de l'acte II des Noces de Figaro de Mozart Adelina Patti (Chérubin) et Sir Landon Ronald au piano Disque Pour Gramophone 03051 mat. 537f enr. à Craig-y-Nos Castle en décembre 1905

|

Air des Bijoux extrait de l'acte III de Faust de Gounod Adelina Patti (Marguerite) et Sir Landon Ronald au piano Disque Pour Gramophone 03056 mat. 543f, enr. à Craig-y-Nos Castle en décembre 1905

|

"Connais-tu le pays ?" extrait de l'acte I de Mignon de Thomas Adelina Patti (Mignon) et Alfredo Barili au piano Disque Pour Gramophone 03083 mat. 682c enr. à Londres en juin 1906

|

|

Si vous n'avez rien à me dire mélodie (Victor Hugo / baronne Willy de Rothschild) Adelina Patti et Sir Landon Ronald au piano Disque Pour Gramophone 03060 mat. 551f enr. à Craig-y-Nos Castle en décembre 1905

|

(Charles Gounod) Adelina Patti, Sir Landon Ronald (piano) et Violon Disque Pour Gramophone inédit mat. 547f, enr. à Craig-y-Nos Castle en décembre 1905

|