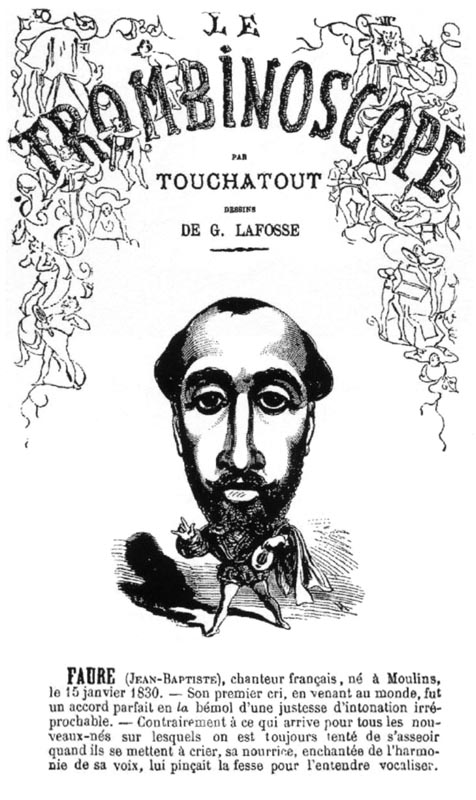

Jean-Baptiste FAURE

Jean-Baptiste Faure dans le Pardon de Ploërmel (Hoël) à l’Opéra-Comique lors de la création (1859)

Jean-Baptiste FAURE

baryton et compositeur français

(rue Notre-Dame, Moulins, Allier, 15 janvier 1830* – Paris 9e, 09 novembre 1914*)

Fils de Louis Victor FAURE (Moulins, 07 mai 1798 [18 floréal an VI]* – Paris ancien 9e, 13 octobre 1837*), cordonnier et chantre à Notre-Dame de Paris [fils de Jean FAURE, journalier], et de Marie Reine Joséphine BEAUJARRY (Bonny-sur-Loire, Loiret, 22 février 1803 [03 ventôse an XI]* – Chatou, Seine-et-Oise [auj. Yvelines], 15 juin 1869*), mariés à Moulins le 08 janvier 1823*.

Epouse à Sèvres, Seine-et-Oise [auj. Hauts-de-Seine] le 04 juin 1859* Caroline FAURE-LEFEBVRE (1828–1905), cantatrice.

Parents de Louis Maurice FAURE (Paris 9e, 12 mai 1862* – Villers-sur-Mer, Calvados, 07 février 1915), peintre ; épouse à Paris 17e le 14 août 1897* Louise Victoria HERMAN (Paris 9e, 21 novembre 1865* – Villers-sur-Mer, 01 mars 1954), peintre [fille d’Adolphe Joseph HERMAN (Douai, Nord, 08 novembre 1822* – Paris 17e, 24 mars 1903*), violoniste, et de Laure Ferdinande MONJEAN (Paris, 11 novembre 1826 – Paris 16e, 02 avril 1921), pianiste, mariés à Paris ancien 2e le 02 octobre 1847*].

Il fut d'abord enfant de chœur, et commença son éducation musicale à la maîtrise de la Madeleine, sous la direction du maître de chapelle Trévaux. Puis il entra au Conservatoire de Paris où il fut élève de Louis Ponchard pour le chant, et de Moreau-Sainti pour l’opéra-comique ; il y obtint en 1851 un 1er accessit d’opéra-comique, et en 1852 les premiers prix de chant et d’opéra-comique. Il débuta avec succès à l'Opéra-Comique cette même année, dans Galathée, et y fit diverses créations, dans la Tonnelli, le Chien du Jardinier, Jenny Bell, et notamment, en 1856, dans Manon Lescaut, d'Auber. Après avoir repris les rôles de Bussine et Battaille dans Haydée, l'Etoile du Nord, Joconde, ses deux créations dans Quentin Durward et surtout dans le Pardon de Ploërmel firent apprécier chez lui, avec une émission de voix franche et naturelle, une rare ampleur de style. C'est alors qu’il fut engagé à l'Opéra, où il débuta en 1861, dans Pierre de Médicis, de Poniatowski, et où il déploya un talent de premier ordre en paraissant dans Guillaume Tell et dans la Favorite. Alors, ce ne fut plus pour lui, pendant quinze ans, qu'une suite de triomphes. Qu'il se montrât dans Don Juan, dans Moïse ou dans les Huguenots, qu'il fît ses admirables créations dans l'Africaine, Don Carlos, Hamlet, Faust, sans compter la Mule de Pedro, la Coupe du roi de Thulé et Jeanne d'Arc, etc., il déployait dans chaque rôle un incomparable talent de chanteur, les qualités d’un comédien accompli. Pendant le siège de Paris il se réfugia à la Monnaie de Bruxelles. Sollicité à plusieurs reprises par la Russie et l'Amérique, il ne s'y rendit jamais, mais à partir de 1860 parut régulièrement au Covent Garden. Le 13 mai 1876, Faure quitta l’Opéra et fit quelques tournées à l'étranger (Londres, 1877). Il quitta la scène en 1878 mais continua de chanter comme soliste à Notre-Dame. Le 18 novembre 1880, il créa, salle du Châtelet, le poème symphonique la Tempête d’Alphonse Duvernoy. En 1882, il chanta en concert à Paris Sardanapale de Duvernoy, Mors et Vita, Sainte Elisabeth de Liszt. Comme compositeur, il a publié trois recueils de mélodies, édités sous le nom de J. Faure, dont quelques-unes, comme les Rameaux, Crucifix !, les Myrtes sont flétris, etc., ont obtenu d'énormes succès. On lui doit aussi sous ce titre : la Voix et le Chant, un excellent traité pratique. Faure avait été placé, le 01 janvier 1857, à la tête d'une classe de chant au Conservatoire de Paris, en remplacement de Louis Ponchard, mais il ne l'a conservée que peu de temps, ayant démissionné le 01 avril 1860. Il fut l’un des premiers collectionneurs de tableaux impressionnistes, grâce à son amitié avec Durand-Ruel et à l’appui qu’il apporta à plusieurs artistes, en particulier Monet, Degas, Pissarro et Sisley. Il fut nommé chevalier (30 décembre 1881), puis officier (25 juillet 1901) de la Légion d’honneur.

En 1855, il habitait 2 rue Basse-des-Remparts à Paris 1er [Paris 9e en 1860] ; en 1873, 39 rue Neuve-des-Mathurins à Paris 9e ; en 1882, 5 rue Neuve-des-Mathurins à Paris 9e. En 1895, 52 bis boulevard Haussmann à Paris 9e, où il est décédé en 1914 à quatre-vingt-quatre ans. Il est enterré au Père-Lachaise (65e division).

=> la Voix et le Chant, par Jean-Baptiste Faure (1886)

=> J.-B. Faure par Henri de Curzon (1923)

|

Sa carrière à l'Opéra-Comique

Il y débuta le 20 octobre 1852 dans Galathée (Pygmalion).

Il y créa le 30 mars 1853 la Tonelli (Pietro Manelli) d’Ambroise Thomas ; le 16 janvier 1855 le Chien du jardinier (Justin) d’Albert Grisar ; le 02 juin 1855 Jenny Bell (le Duc de Greenwich) d’Esprit Auber ; le 13 septembre 1855 la cantate Victoire ! d'Adolphe Adam ; le 23 février 1856 Manon Lescaut (le marquis d’Hérigny) d’Esprit Auber ; le 25 mars 1858 Quentin Durward (Crèvecœur) de François-Auguste Gevaert ; le 04 avril 1859 le Pardon de Ploërmel (Hoël) de Giacomo Meyerbeer.

Il y participa à la première le 27 novembre 1856 du Sylphe (marquis de Valbreuse) de Louis Clapisson.

Il y chanta le Caïd (le Tambour-major, 12 novembre 1852) ; Haydée (Malipieri, 1853) ; le Songe d'une nuit d'été (Falstaff, 24 avril 1854) ; l'Etoile du Nord (Peters, 04 novembre 1854) ; Marco Spada (frère Borromée, puis baron de Torrida) ; le Chalet (Max) ; Joconde (Joconde). |

Sa carrière à l'Opéra de Paris

Il débuta salle Le Peletier le 14 octobre 1861 dans Pierre de Médicis (Julien).

Il y créa le 06 mars 1863 la Mule de Pedro (Pedro) de Victor Massé ; le 28 avril 1865 l’Africaine (Nélusko) de Giacomo Meyerbeer ; le 11 mars 1867 Don Carlos (Rodrigue, marquis de Posa) de Giuseppe Verdi ; le 09 mars 1868 Hamlet (Hamlet) d’Ambroise Thomas (1re au Palais Garnier le 31 mars 1875) ; le 30 avril 1870 l'oratorio la Légende de sainte Cécile de Julius Benedict ; le 10 janvier 1873 au Palais Garnier la Coupe du Roi de Thulé (Paddock) d’Eugène Diaz ; le 05 avril 1876 au Palais Garnier Jeanne d’Arc (Charles VII) d’Auguste Mermet.

Il y participa à la première le 03 mars 1869 de Faust (Méphistophélès) de Charles Gounod (qu'il chanta aussi au Palais Garnier).

Il y chanta la Muette de Portici (Pietro, 1863) ; Don Juan (Don Juan, 100e le 12 mai 1866 ; 1re au Palais Garnier le 29 novembre 1875) ; Guillaume Tell (Guillaume Tell, 500e le 22 mai 1868 ; Palais Garnier, 1875) ; les Huguenots (le Comte de Nevers, 1868 ; 1re au Palais Garnier le 26 avril 1875) ; la Favorite (Alphonse, 1875). |

|

mélodies

Adieux à un ami, poésie de Gustave Nadaud => partition Aïeule (l'), poésie de Gustave Nadaud (1871) => partition Alleluia d’amour, poésie d’Edouard Plouvier (1874) => fiche technique Amour fait son nid (l'), poésie d'Amélie Peronnet (1874) => partition Aubade (l'), poésie de Victor Hugo (1877) => partition Ave, Stella !, poésie d'Armand Silvestre Bonjour Suzon !, romance, poésie d'Alfred de Musset (1871) => partition Ce que j'aime, poésie de S. Chantepie Chanson de bord, poésie de Paul de Chazot (1876) => partition Chanson lorraine, poésie d'Armand Silvestre (1878) => partition Charité, hymne, poésie de Victor Prilleux (1869) => fiche technique Cœur d'ivoire (le), poésie d'Eugène Manuel Comment disaient-ils ?, poésie de Victor Hugo Credo, poésie de Paul de Chazot (1875) => partition Croyance, poésie d'Eugène Manuel Crucifix !, chant religieux à deux voix, quatrain de Victor Hugo (vers 1873) => fiche technique Dans les fleurs, poésie d'E. Montfort Discrétion, poésie d'Eugène Manuel Enfant au jardin (l'), poésie d'Eugène Manuel (1872) => partition Espoir en Dieu, poésie de Victor Hugo

Etoile (l'), sonnet de Camille Du Locle (1869) => partition Femme et fleur, rêverie, poésie d'Adrien Decourcelle (1880) => partition Fête-Dieu (la), poésie de Paul de Chazot Fils d'or (les), poésie d’Edouard Plouvier (1877) => partition Fils du prophète (le), poésie de Jules Chantepie Fleur jetée, poésie d'Armand Silvestre Fleurs du matin, scherzo-valse, poésie de Joseph Autran (1875) => partition Froid à Paris (le), poésie de Gustave Nadaud (1873) => partition Grillon (le), poésie de Georges Boyer Hymne aux astres, poésie de Frédéric Bataille Il neige, poésie de Joseph Autran (1875) => partition Je crois !, méditation, poésie de Charles Vincent (1879) => partition Joli rêve ! (le), poésie de Georges Boyer (1877) => partition Klephte (le), épithalame, poésie d'Edmond Gondinet (1874) => partition Livre de la vie (le), poésie d'Alphonse de Lamartine Marchande de roses (la), poésie de Paul de Chazot (1876) => partition Marche vers l'avenir, poésie de Jules Chantepie

Marche vers l'avenir Jean Noté et Orchestre Pathé saphir 90 t. P 2108-2, réédité sur 80 t. P 3038, enr. vers 1910

Message (le), poésie de Gustave Nadaud Mignonne, que désirez-vous ?, poésie de Pierre Vert Missel (le), poésie de Sully Prudhomme => partition Mules ! (les), chanson, poésie de Paul de Chazot (1876) => partition Myosotis, poésie d'Antonio Spinelli => partition Myrtes sont flétris ! (les), aubade, poésie de Gustave Nadaud (1872) => partition

les Myrtes sont flétris Louis Lynel et Orchestre dir André Cadou Odéon 166.170, mat. KI 2176-2, enr. le 03 juillet 1929

Mystère !, poésie de Frédéric Bataille Naïveté, poésie d'Eugène Manuel (1871) => partition Nature, poésie de F. Marth |

Ne jamais la voir, poésie de Sully Prudhomme

Ninon, poésie de Paul de Chazot (1874) =>

partition Nous avons passé sans nous voir, poésie d'Armand Silvestre Nouveau-né (le), poésie de Joseph Autran (1875) => partition Oiseau (l'), poésie de Gustave Nadaud (1872) => partition Oiseleur (l'), poésie de Pierre Barbier Paix (la), poésie de Jules Bertrand Pâquerettes mortes !, souvenirs, poésie d'Edouard Blau (1874) => partition Partez, petits oiseaux !, poésie de Paul de Chazot (1877) => partition Pauvre France !, 1870-1871, poésie de E. M. (1871) => partition Pays des rêves (le), poésie d'Armand Silvestre Pourquoi ?, poésie de Victor Hugo Pressoir (le), poésie de Paul de Chazot Priez ! chantez !, poésie de Jules Bertrand Printemps, poésie de Rosemonde Gérard Puisqu'ici-bas, poésie de Victor Hugo => partition Que le jour me dure !, poésie de Rousseau Que les prés étaient beaux, poésie d'A. S. de Beauregard Rameaux (les), hymne, poésie de Jules Bertrand (1864) => fiche technique Rhin allemand (le), poésie d'Alfred de Musset (1880) => partition Ronde des moissonneurs (la), poésie de Paul de Chazot Sancta Maria, hymne, poésie de Jules Bertrand (1881) => fiche technique Soleil de printemps, poésie de L. Berlot Sonnet d'Arvers, poésie de Félix Arvers (1878) => partition Soupirs !, poésie de Paul de Chazot (1871) => partition Stella, valse-légende, poésie de Paul de Chazot (1876) => partition Sur le lac d'argent, duetto, poésie d'Armand Silvestre (1879) => partition Tous les lilas meurent !, poésie de Sully Prudhomme (1877) => partition Trois soldats !, poésie de Louis Gallet => partition Un soir de mai, valse lente, poésie d'Albert Grimault (1879) => partition Une fleur, un oiseau, poésie de Frédéric Marth Valse des feuilles (la), poésie de Paul Juillerat (1873)

la Valse des feuilles, publiée dans Paris-Magazine du 05 avril 1873

Vieux Guillaume (le), poésie de Paul de Chazot Vin du Rhin (le), poésie de Gustave Nadaud (1871) => partition Vins de France (les), chanson, poésie de Charles Vincent Voyageur (le), poésie d'Armand Silvestre Vrais buveurs (les), chanson, poésie de Charles Vincent Yeux (les), poésie de Frédéric Bataille

morceaux religieux

Agnus Dei (1886) => partition Ave Maria Ecce panis Gloire à Marie O Salutaris !, motet => partition

O Salutaris ! Albert Vaguet, Violon et Orgue Pathé saphir 80 tours 3143, mat. 3678, enr. le 23 mars 1920

Pie Jesu => partition Tantum ergo (1873) => partition |

de g. à dr. : Mme Anese (Dame Marthe), Jean-Baptiste Faure (Méphistophélès), Adelina Patti (Marguerite) et Mario (Faust) dans l'acte III de Faust

|

|

|

Jean-Baptiste Faure dans Faust (Méphistophélès) par A. Morlon, 1869 |

Jean-Baptiste Faure dans Faust (Méphistophélès) |

Jean-Baptiste Faure dans Hamlet (Hamlet) en 1868 [photo Reutlinger]

|

|

|

Jean-Baptiste Faure dans Hamlet (Hamlet) |

Jean-Baptiste Faure dans Hamlet (Hamlet) par Edouard Manet, 1877 |

|

Il se signala de bonne heure par ses dispositions exceptionnelles pour la musique, vint très jeune à Paris, se fit admettre à la maîtrise de la Madeleine et suivit ensuite pendant neuf années, de 1843 à 1852, les cours du Conservatoire. Obligé pour vivre de jouer de la contrebasse dans les bals de barrière, il se vit, à l'époque de la mue de la voix, menacé dans cet organe ; fort heureusement, il en fut quitte pour la peur : sa voix lui revint un beau matin, avec cette différence qu'il s'était couché sopraniste et qu'il se réveillait baryton. Les débuts de M. Faure, en cette qualité, eurent lieu à l'Opéra-Comique en 1852 (20 octobre), dans le rôle de Pygmalion de la Galatée de M. Victor Massé ; ils furent peu remarqués. Le jeune artiste s'essaya tour à tour dans les petits rôles du répertoire et se montra avec assez de succès dans quelques créations, comme le Chien du jardinier, Jenny Bell, etc. Il doubla bientôt M. Battaille dans la plupart de ses rôles ; celui de Peters, de l'Etoile du Nord, attira sur lui l'attention. Enfin, dans la reprise de Joconde, en 1857, il égala le fameux Martin, au dire des vieux habitués de l'orchestre. Le Quentin Durward de M. Gevaert fut pour lui, l'année suivante, un véritable succès ; mais son triomphe fut le rôle d'Hoël, du Pardon de Ploërmel, que Meyerbeer écrivit à son intention (1859), rôle difficile et qui est resté une de ses meilleures créations. Sa belle voix de baryton se montra tout entière dans cette œuvre ; avec quel goût l'artiste exprimait la douleur et le repentir du fiancé de Dinorah dans la romance du troisième acte, si pleine de grâce et de sentiment ! avec quelle supériorité il chantait et jouait le duo, tout à la fois dramatique et musical, entre Hoël et Corentin, de l'acte précédent ! Cependant, quittant le genre mixte de l'Opéra-Comique, M. Faure voulut bientôt se risquer sur la grande scène de l'Opéra, où le public l'accueillit avec faveur dans le rôle de Julien de Pierre de Médicis, faible opéra de M. le prince de Poniatowski, repris pour ses débuts à ce théâtre, le 14 octobre 1861. La critique n'approuva pas le saut hardi que l'artiste faisait en passant ainsi d'une scène aimable comme l'Opéra-Comique aux grandes allures de l'Académie de musique. On lui cita l'exemple de Roger, qui, après d'éclatants triomphes à l'Opéra-Comique, était venu perdre sa voix et user ses forces au grand Opéra. « L'administration de l'Opéra, écrivait Scudo, en attirant M. Faure dans ses filets, a fait un acte d'habileté. Il reste a savoir si l'artiste n'a pas commis une grosse maladresse en jouant ainsi le tout pour le tout. Que la destinée de M. Roger serve d'exemple modérateur à M. Faure ! » En dépit de ces sombres avertissements, M. Faure tint bon, et il fit bien. Il parut avec succès dans la Favorite, créa, en mars 1863, la Mule de Pedro, et fit partie de l'interprétation du Moïse de Rossini lors de sa reprise en 1864. L'année suivante, le rôle de Nélusko, dans l'Africaine, œuvre doublement posthume, que ni le librettiste ni le musicien n'ont pu voir mettre à la scène, porta très haut sa réputation ; à partir de ce moment, aucun des grands ouvrages montés sur notre première scène ne se passa de son concours. Il aborda successivement le rôle de don Juan dans la reprise de l'opéra de Mozart, en 1866 ; celui du marquis de Posa dans le Don Carlos de Verdi, en 1867 ; d'Hamlet, dans l'opéra de ce nom d'Ambroise Thomas, en 1868 ; de Méphistophélès dans le Faust de Gounod, en 1869 ; d'Alphonse, dans une nouvelle reprise de la Favorite. Il a continué à Londres et à Bade ses excursions dans le répertoire italien. Un brillant engagement pour le théâtre de Saint-Pétersbourg, et peut-être aussi un défaut de patriotisme, l'ont momentanément éloigné de France à la fin de l'année 1870. La renommée de M. Faure est aujourd'hui européenne. En mars 1857, M. Faure a été nommé professeur de chant au Conservatoire, en remplacement de Ponchard, démissionnaire. En 1859, il a épousé Mlle Caroline Lefebvre, sa camarade du théâtre de l'Opéra-Comique. Cet artiste s'est essayé non sans succès dans la composition de la musique sacrée. On lui doit un Pie Jesu, souvent exécuté dans les églises de Paris. (Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 1866-1876)

En 1871, M. Faure revint à Paris, et il exigea du directeur de l'Opéra, M. Halanzier, 110,000 francs d'appointements par an pour revenir à ce théâtre. M. Halanzier repoussa cette prétention ; toutefois, ils finirent par s'entendre, et M. Faure revint à l'Opéra, où il reparut dans Faust, Hamlet, etc. Au mois d'octobre 1874, il eut un nouveau démêlé avec M. Halanzier. Il refusa de jouer parce que le directeur de l'Opéra avait augmenté le prix des places aux représentations de la Patti. Cette ridicule querelle fut apaisée grâce à l'intervention de MM. Legouvé et Ambroise Thomas. En 1876, il quitta l'Opéra, et il alla donner des représentations dans les principales villes de France et à l'étranger. (Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 1er supplément, 1878)

En quittant l'Opéra, il ne renonça pas encore au théâtre. Il alla jouer en province et à l'étranger les principaux rôles de son répertoire, notamment Hamlet et Faust. Au théâtre de Sa Majesté, à Londres, il se fit applaudir, au mois de juin 1877, à côté de Nilsson et de Tamberlick. Revenu à Paris, il ne chanta plus que dans les concerts. On l'entendit au Château-d'Eau, en 1882, dans la symphonie intitulée Sardanapale, d'Alphonse Duvernoy. Il chanta avec la même supériorité, au Trocadéro, en 1886, le rôle du landgrave de Sainte Elisabeth de Hongrie, légende en trois parties de Franz Liszt et les soli de Mors et Vita, oratorio de Gounod, dont la ville de Birmingham avait eu la primeur. Il a publié la Voix et le Chant (1886, in-4°), traité pratique qui résume d'une manière lucide tout ce qui se rattache à l'art du chanteur. M. Faure a été décoré de la Légion d'honneur le 30 décembre 1881. (Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 2e supplément, 1888)

|

Jean-Baptiste Faure dans les Huguenots (Comte de Nevers)

|

|

|

Jean-Baptiste Faure dans Guillaume Tell (Guillaume Tell) |

Jean-Baptiste Faure dans Don Carlos (Rodrigue) |

|

Fils d'un simple chantre d'église, il avait trois ans lorsque son père vint se fixer à Paris, et sept lorsque celui-ci mourut, laissant une veuve avec trois orphelins. La situation de la petite famille était difficile. Faure, qui avait déjà une jolie voix de soprano et qui montrait du goût pour l'étude de la musique, se présenta à la maîtrise de Notre-Dame, où il ne fut pas admis par les examinateurs. Il était alors âgé de neuf ans ; l'organiste, touché de sa gentillesse, lui offrit l'emploi de souffleur d'orgue qu'il accepta et qui lui valait deux cents francs par an, et lui donna ses premières leçons de piano. Il travailla assidûment, et en 1843 se présenta au Conservatoire, où il fut admis dans la classe de solfège de Tariot ; celui-ci, qui était chef des chœurs au Théâtre-Italien, le fit entrer dans son personnel, et en même temps le jeune Faure devenait enfant de chœur à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Mais c'est surtout à partir de son entrée à la maîtrise de la Madeleine, que son éducation musicale devint sérieuse. Il eut le bonheur de rencontrer là un homme excellent, un véritable artiste, le maître de chapelle Trévaux, qui s'intéressa vivement à lui, le prit en amitié, et en fit son élève de prédilection. C'est sous la direction de Trévaux que M. Faure devint réellement musicien ; c'est aux conseils paternels, aux soins affectueux de cet homme de bien qu'il a dû de devenir plus tard un artiste. Aussi en a-t-il conservé, dit-on, une profonde reconnaissance pour son vieux maître, mort récemment. Malheureusement, il vint un moment où la petite position que l'enfant s'était faite s'écroula tout à coup. Ce moment fut celui de la mue. Sa voix de soprano disparut subitement, pour ne laisser de place qu'à des sons rauques, sans timbre et sans caractère. Plus de théâtre, plus de chapelle, partant plus d'appointements, si médiocres fussent-ils ! Que faire ? Il avait de la volonté, de l'énergie, et ne se découragea pas. Il s'en alla louer une contrebasse chez un luthier, et se mit à travailler cet instrument pour se créer une ressource. Au bout de peu de temps il était en état de tenir sa partie dans un orchestre. Il entra d'abord dans un bal de barrière, celui du Grand Vainqueur, et bientôt après trouva une place à l'orchestre de l'Odéon, ce qui ne l'empêchait pas de continuer l'étude du piano, qu'il entendait ne pas négliger. Lorsque le travail de la mue fut accompli, sa voix reparut, transformée en un baryton pur et sonore. Il quitta alors l'orchestre de l'Odéon pour rentrer dans les chœurs du Théâtre-Italien, et commença à s'appliquer sérieusement à l'étude du chant Au bout d'un an, il se présenta de nouveau au Conservatoire, qu'il avait depuis longtemps quitté comme élève de solfège, et demanda à entrer au pensionnat des chanteurs ; admis d'abord comme élève externe dans la classe de Ponchard, le 25 novembre 1850, il entra le 31 janvier 1851 dans la classe d'opéra-comique de Moreau-Sainti, et le 16 mars suivant devint enfin pensionnaire. Bon musicien comme il l'était déjà, ses progrès furent rapides ; dès le concours de 1851 il obtenait le premier accessit d'opéra-comique, et l'année suivante il se voyait décerner le premier prix pour cette partie de ses études, en même temps que le premier prix de chant. Engagé aussitôt à l'Opéra-Comique, il y débuta le 20 octobre 1852 par le rôle de Pygmalion dans Galathée, et, bien que ce début fût heureux, rien ne faisait présager encore la carrière brillante et féconde que l'artiste était appelé à remplir. Il arrivait d'ailleurs en seconde ligne, avec des chefs d'emploi tels que Battaille et Bussine, tous deux dans tout l’éclat de leur talent, bien posés dans l'estime du public, et en possession des rôles du répertoire. Bientôt cependant il reprit plusieurs rides importants, tels que ceux de Max du Chalet et de Michel du Caïd, et quelques heureuses créations lui furent confiées, qui l'aidèrent à se mettre en lumière. C'est ainsi qu'il joua un charmant petit opéra de M. Ambroise Thomas, trop oublié depuis, la Tonelli, puis le Chien du Jardinier, de Grisar, et Jenny Bell d'Auber. A cette époque, l'artiste était encore un peu lourd au point de vue physique ; il manquait naturellement d'expérience comme comédien, et si sa voix était déjà d'un velours superbe et d'une belle étendue, le chanteur était loin de la faire valoir comme il le fit plus tard. M. Faure remporta l'un de ses premiers succès dans un ouvrage d'Auber, Manon Lescaut ; peu de temps après, la double retraite de Bussine et de Battaille, en le plaçant au premier rang dans son emploi, vint tout à la fois l'obliger à travailler et lui permettre de développer ses heureuses qualités. Il reprit successivement plusieurs rôles de l'ancien et du nouveau répertoire, entre autres Haydée, l'Etoile du Nord, Joconde, et ce dernier ouvrage lui fut tout particulièrement favorable, en prouvant que sous le rapport du style ses progrès étaient extrêmement considérables. Enfin, la création du rôle de Crèvecœur, dans Quentin Durward, et de celui d'Hoël, dans le Pardon de Ploërmel, vint le mettre hors de page et le montrer supérieur encore à ce qu'il avait été jusqu'alors ; le dernier surtout lui fit conquérir tout à fait les bonnes grâces du public et de la critique, et mit en relief ses meilleures qualités, c’est-à-dire une émission de voix franche et naturelle, une rare largeur de style et une puissance remarquable d'expression. Je crois que ce rôle est le dernier que M. Faure établit à l’Opéra-Comique. Environ deux ans après, il fut engagé à l'Opéra, et l’on ne manqua point de dire, comme il arrive toujours en pareil cas, qu'il avait grand tort de quitter le théâtre Favart pour une scène plus vaste, que sa voix, excellente pour l'Opéra-Comique, se briserait dans l'immense vaisseau de l'Opéra, et qu'en changeant de théâtre il perdrait le meilleur de son talent et ses plus précieuses qualités. Ces fâcheuses prédictions furent loin de s'accomplir. M. Faure débuta avec éclat sur notre première scène lyrique, vers la fin de 1861, dans Pierre de Médicis, où il reprit le rôle créé l'année précédente par M. Bonnehée. Il parut ensuite avec le même bonheur dans Guillaume Tell, puis dans la Favorite, où il déploya un talent de premier ordre. Enfin, par une sorte de coquetterie bien rare, et comme pour montrer tout le parti qu'un grand artiste peut tirer d'un rôle secondaire il se présenta au public dans le personnage effacé de Nevers, des Huguenots. Son élégance, son talent de comédien et ses rares qualités de chanteur firent merveille dans ce rôle, dont l'importance sembla révélée pour la première fois. La première création de M. Faure à l'Opéra ne fut pas très heureuse, à cause du peu de valeur de l'ouvrage à l'exécution duquel il concourait. Cet ouvrage était un petit opéra de genre, la Mule de Pedro, sorti de la plume ordinairement plus fortunée de M. Victor Massé, et qui n'eut que peu de représentations. Mais le chanteur trouva bientôt un rôle à sa taille, celui de Nelusko dans l'Africaine, et il contribua puissamment au succès de l'œuvre nouvelle. Après s'être montré dans Moïse, il parut dans la reprise de Don Juan, et c'est surtout à partir du jour où il s'empara de ce rôle, qu'il devint, on peut le dire, l'idole du public. Depuis lors il n'a cessé d'exercer une influence considérable sur les destinées de l'Opéra, et il est permis d'affirmer que depuis la retraite de M. Duprez, aucun artiste n'a joui d'un tel crédit et d'une telle renommée. A ces divers ouvrages joués par M. Faure sur notre première scène lyrique, il faut ajouter Don Carlos, Hamlet, Faust, la Coupe du roi de Thulé et Jeanne d'Arc ; le rôle du marquis de Posa dans Don Carlos, lui fit le plus grand honneur, mais celui d'Hamlet a mis le comble à sa réputation, et l'a montré aussi grand comédien que chanteur incomparable. Ce n'est pas seulement en France que M. Faure a conquis une renommée légitime, bien qu'il ait toujours refusé, pour rester à Paris, les engagements brillants qui lui étaient offerts en Russie et en Amérique. Depuis quinze ans il a pris l’habitude de passer tous les étés à Londres, soit au théâtre italien de Drury-Lane, soit à celui de Covent-Garden, et son action n'est pas moins grande sur le public anglais que sur le public français ; la variété du répertoire de ces théâtres lui permet d'ailleurs de déployer toute la souplesse de son talent, et de se montrer dans des rôles où les spectateurs parisiens n'ont jamais été à même de l'applaudir. C'est ainsi qu'il a joué à Londres Mignon (Lotario), les Huguenots (Saint-Bris), la Sonnambula, les Noces de Figaro, l'Elisire di Amore, il Guarany, etc. En Belgique aussi, M. Faure a obtenu des triomphes éclatants. Le talent de M. Faure est certainement des plus remarquables, à tous les points de vue, et la valeur de l'artiste est telle qu'aucun chanteur français ne peut lui être comparé. Je sais bien qu'on n'est pas sans lui adresser quelques reproches, et sans lui trouver des défauts ; tout artiste a les siens, et le beau absolu n'est pas de ce monde. Le principal est que la somme des qualités remporte sur celle du imperfections. On n'a pas tout à fait tort, en vérité, quand on reproche à M. Faure un peu de prétention et d'afféterie, quand on lui en veut de viser un peu trop à l'effet, d'abuser de certains portamenti, de prolonger outre mesure certains sons favorables à sa voix et d'altérer parfois le rythme d'une façon fâcheuse ; mais à côté de ces faiblesses, je trouve des facultés naturelles et des qualités acquises qui me semblent les racheter amplement et c'est une voix merveilleuse, admirablement posée, d'une grande étendue, d'une justesse rare et d'une étoffe superbe, avec une étonnante égalité dans les registres, c'est un style généralement très pur et souvent magistral, une articulation remarquable par son ampleur, un phrasé plein de netteté, de grandeur et d'élégance, une diction irréprochable, une unité parfaite de sonorité, et enfin — chose si rare ! — un talent de comédien presque égal à celui du chanteur, souple, nerveux, vivant et coloré. L'ensemble de ces qualité, jointes à une grande élégance physique et à un sentiment de la plastique assez rare à rencontrer même chez les comédiens les plus illustres, peut, à mon sens, faire passer condamnation sur certaines faiblesses, faiblesses passagères après tout, et qui ne doivent pas rendre injuste envers un artiste si bien doué sous tant de rapports. En résumé, M. Faure est un artiste hors ligne, dont le talent rare divers, plein de souplesse, est digne de toutes les sympathies. M. Faure, qui avait été nommé professeur de chant au Conservatoire le 1er janvier 1857, n'a conservé que peu de temps cette situation. Il s'est exercé depuis quelques années dans la composition, et a publié chez l'éditeur M. Heugel un certain nombre de mélodies qui pour la plupart ont été bien accueillies par le public, et dont il a été formé ensuite deux recueils.

(Fétis, Biographie universelle des musiciens, supplément d'Arthur Pougin, 1878-1880)

|

Jean-Baptiste Faure

|

Faure possède une voix charmante de baryton grave, assouplie, travaillée, agile ; un remarquable talent de vocaliste, de la grâce, du goût et du savoir. C'est de plus un excellent musicien. Acteur, il n'a pas encore d'originalité qui lui appartienne. Dans les rôles où il remplace Battaille, — Marco Spada et Falstaff, par exemple, — il arrive qu'en cherchant des intentions, il ne trouve que des souvenirs. Mais chanteur, et surtout chanteur d'exécution, il a une valeur qu'il n'emprunte à personne et qui s'en va grandissant tous les jours. — Une des étoiles du théâtre. Son engagement est de trois années, à raison de 10.000 fr. par an. La Tonelli. — le Chalet… (H. de Villemessant et B. Jouvin, Figaro, 22 octobre 1854)

A été enfant de chœur et a fait partie de la maîtrise de Saint-Roch. Un baryton-basse splendide. Il a été, pendant son séjour à Londres, le great attraction de la saison. A l'Opéra-Comique, il chantait indifféremment les barytons et les basses. A l'Opéra, ses succès ont été en croissant ; sa dernière création de Nelusko l’a mis au premier rang des barytons de Grand-Opéra. Officier de Charles III d'Espagne. Faure a épousé mademoiselle Lefebvre, sa camarade à l'Opéra-Comique. Une remarque assez curieuse à faire à l'Opéra, c'est que seuls les ténors ne savent ni s'y habiller, ni se faire une tête. Les barytons et les basses sont plus intelligents. Faure a eu des succès de costumes dans les Huguenots. (Yveling Rambaud et E. Coulon, les Théâtres en robe de chambre : Opéra, 1866)

|

Jean-Baptiste Faure par Touchatout

|

La France musicale à produit, dans la seconde moitié de ce siècle, deux illustrations tout-à-fait hors ligne : Duprez et Faure. Le premier dut à une force de volonté sans égale de pouvoir acquérir les qualités de première ordre pour remplacer les dons presque indispensables au théâtre et que la nature lui avait refusée. Le second a su tirer toutes les ressources possibles d'une profusion d'avantages naturels dont bien peu de chanteurs ont été aussi heureusement comblés. Tous deux sont parvenus à être des artistes exceptionnels, parce qu'ils n'ont rien voulu devoir à la convention, qu'ils n'ont rien sacrifié à l'afféterie, et que, ne cédant jamais au mauvais goût d'un certain public, ils ont respecté l'art et n'ont voulu obtenir le succès que par une exécution franche, hardie, tour à tour magistrale et émue, guidant leur inspiration sur celles des maîtres dont ils se faisaient les interprètes, et s'appliquant à mettre la science la plus expérimentée au service des compositeurs de génie heureux de leur confier la création de leurs chefs-d'œuvre. Jean-Baptiste Faure est né à Moulins, le 15 janvier 1830. Il vint tout enfant à Paris, où son père était chantre à l'église Notre-Dame. Resté, à l'âge de sept ans, avec sa mère veuve et deux petites sœurs plus jeunes que lui, il apprit, de bonne heure à travailler. A dix ans, alors que l'on ne songe qu'aux jeux de l'enfance, le petit Jean‑Baptiste entrait comme souffleur d'orgue à l'église de la Madeleine. Puis peu après devenait enfant de chœur à la maîtrise, où il était l'objet de l'attention toute particulière de Trévaux, l'excellent maître de chapelle de cette paroisse. C'est au zèle infatigable, à la bonté de cet homme, que Faure dut son amour du travail et le développement naturel de son organe magnifique, qui formèrent la base solide de son avenir. La belle voix de soprano du jeune Faure fut bien vite appréciée du public de la Madeleine ; aussi, quand il devait chanter les soli dans les messes, les jours de grande fête, l'église regorgeait de ses admirateurs. A cette même époque, le soir, il était employé dans les chœurs au Théâtre‑Italien, ce qui augmentait son petit salaire de 25 fr. par mois. Une fois, remplissant le rôle d'un page dans I Puritani, il eut l'honneur de tenir le chapeau et le manteau de Mario ; il en fut si flatté, que le souvenir lui en est resté bien précieux, tant il avait déjà le respect du talent, ce qui chez un enfant, est une marque certaine de valeur. Bientôt, il passa par une première épreuve qui interrompit momentanément ses premiers succès de chanteur. Sa voix venant à muer, il dut chercher un autre gagne-pain pour sa petite famille. Il se fit organiste, et entra en cette qualité à l'église St-Nicolas-du-Chardonnet. Il se porta candidat pour une place vacante de musicien à l'orchestre de l'Odéon, et alla jouer de la contrebasse dans les bals de barrière. Ainsi, le dimanche, le matin et l'après‑midi, il accompagnait à la messe et aux vêpres, les voix qui s'élevaient de l'autel pour chanter les louanges de Dieu ; le soir, il faisait valser Mlles Rigolette et Mimi Pinson, dans les bosquets des Élysées et des Prados. Cela lui rapportait une centaine de francs par mois ! C'était peu pour les besoins de la famille, mais c'était beaucoup, si l'on songe que le jeune musicien n'avait que seize ans. D'ailleurs, lui, savait se contenter de peu, et le marchand de pommes de terre frites était le fournisseur ordinaire de ses frugaux repas. Aussitôt sa voix revenu, Faure se présenta au Conservatoire royal de musique. Deux fois il fut refusé. Reçu enfin à une troisième épreuve, il ne tarda pas à prendre le premier rang et sortit en 1852, emportant tous les premiers prix. Engagé à l'Opéra-Comique, il y débuta en 1852, joua avec succès dans le Chalet, le Caïd, la Tonnelli, puis créa successivement : En 1854, le Chien du Jardinier, d'Albert Grisar ; Manon Lescaut, d'Auber. En 1855, Valentine d'Aubigny, d'Halévy et le Sylphe, de Clapisson ; En 1857, il succéda à Battaille dans l'Etoile du Nord, reprit Joconde, où il devint le favori des dames, notamment par la façon dont il chantait le cantabile : Mais de l'amour, je porte enfin les charmes. La même année, il va à Bade où il crée, en août, le Cousin de Marivaux, de Victor Massé ; En mars 1858, il crée Quentin Durward, de Gevaert ; En 1859, le Pardon de Ploërmel, de Meyerbeer. Sa réputation était déjà immense et l'on s'étonnait à bon droit qu'il n'occupa pas la place marquée depuis longtemps pour lui au Grand-Opéra. Ce fut en ce moment qu'il fit sa première tournée à Londres, où son succès fut étourdissant. Revenu à Paris et engagé à l'Académie impériale de musique, il y fait son début, le 14 octobre 1861, remplaçant Bonnehée, dans le Pierre de Médicis, du prince Poniatowski. Il reprend ensuite la Favorite, où il donne au rôle d'Alphonse une tournure toute nouvelle, interprétant la célèbre romance Pour tant d'amour avec des nuances qui avaient échappé à Barroilhet et à ses successeurs. Le 28 avril 1863, il crée la Mule de Pedro, de Victor Massé. Le 28 décembre 1863, il joue Pharaon dans la reprise de Moïse. Le 28 avril 1865, il crée Nélusko, de l'Africaine. En 1866, il fait de Don Juan sa plus belle création. Jamais ce personnage n'avait trouvé une interprétation aussi complète. Physique superbe, suavité de l'organe, ampleur de la méthode, tout y est parfait et fait depuis huit ans l'admiration universelle. Le 12 mars 1867, il crée le duc de Posa, dans le Don Carlos, de Verdi. En 1868, il montre, dans Hamlet, à quel degré de perfection un grand artiste peut parvenir. Sa dernière création, dans la Coupe du roi de Thulé, en 1873, nous l'a peint sous un jour nouveau et fait pressentir un admirable Rigoletto. En dehors de ses créations, quel admirable Guillaume Tell ! Dans les Huguenots, on sait ce qu'il a fait du rôle de Nevers, personnage laissé jusqu'alors sur un plan secondaire ; et, dans la Muette de Portici, avec quel élan il a su enlever le célèbre duo : Amour sacré de la patrie ! Chanteur de grande école, recouvrant de velours la voix humaine, virtuose ayant dérobé tous les secrets à la science, il unit une largeur de style incomparable à une grande sensibilité. Sa voix, du timbre le plus pur, a l'ampleur, le charme, l'étendue, l'agilité. De soprano, il fut basse chantante, puis baryton, atteignant le sol et le sol dièse. Mais jamais il n'eut recours à des tours de force indignes de sa haute supériorité. C'est dans la perfection du phrasé, dans le velouté du son, dans la franchise de l'émission, qu'il a cherché et trouvé toutes les ressources dont il dispose pour tenir son public sous le charme. Mais ce qu'il faut admirer le plus en lui, c'est la haute intelligence qu'il apporte dans toutes ses créations. Il sait montrer sa puissante personnalité dans toutes les œuvres où il passe. Et au-dessus de tout ce dont il faut le louer, c'est d'être resté chanteur français ; d'avoir, tout en gratifiant l'étranger de ses mois de congé, réservé son inimitable talent pour conserver à l'Opéra de Paris, la première place dans le monde. Faure a succédé à Ponchard, en 1857, comme professeur au Conservatoire. Compositeur de musique d'église, ou lui doit un Pie Jesu très remarquable. Il est également l'auteur de ravissantes romances. Il est décoré de plusieurs ordres étrangers. Ce grand artiste est un amateur enthousiaste de peintures. Dernièrement sa collection vendue à la salle Drouot, atteignait au chiffre de 600,000 francs. Faure se séparait alors d'une magnifique collection de maîtres anciens, de classiques de toutes les écoles afin de reconstituer une galerie nouvelle avec des chefs-d’œuvre modernes et surtout des tableaux de l'école réaliste, dont il est, aujourd'hui, particulièrement épris. C'est lui qui acheta au dernier salon, le Bock, de Manet. Que penserait l'excellent maître de chapelle Trevaux, s'il voyait à quel degré s'est développé le sentiment artistique chez le petit enfant de chœur en qui il a su si bien implanter les premières semences ! Mais qui sait quelles surprises Faure, aujourd'hui dans toute la force de l'âge, dans la virilité de son magnifique talent, ne nous réserve pas encore ? Hamlet et Don Juan, l'homme de Shakespeare et celui de Mozart, n'est-il pas de force à s'élever à des hauteurs jusqu'ici inconnues ?

(Félix Jahyer, Paris-Théâtre, 18 décembre 1873)

|

|

Tous les rois heureux de la scène — lyrique ou dramatique — ont une histoire intéressante à conter ; celle de Faure, souverain de l'art du chant, est plus que toute autre digne d'être connue. A Paris, en 1837, un modeste chantre à Notre-Dame mourait, laissant à sa veuve trois enfants, parmi lesquels un garçon de sept ans doué d'une jolie voix et de remarquables aptitudes musicales. Ces deux qualités lui valurent une place de... souffleur d'orgues à la Madeleine. Mais ses dons musicaux et vocaux recevaient bientôt meilleure application ; il devint enfant de chœur, puis élève préféré du maître de chapelle Trévaux qui, l'ayant pris en amitié, lui donna des leçons d'orgue et de piano. A douze ans, put entrer au Conservatoire dans la classe de solfège. Sa voix fut remarquée par son professeur, chef des chœurs du Théâtre-Italien. Première étape vers la fortune ! Le petit Faure, fils du chantre de Notre-Dame, fut admis comme choriste à la salle Ventadour, aux appointements de 25 francs par mois. C'était le beau temps de la jeunesse de Mario et de la Grisi. Dans un jeu de scène des Puritains, le choriste se trouva plus d'une fois à tenir le chapeau de Mario. On eût bien étonné le ténor applaudi et le baryton débutant, si on leur avait prédit qu'ils chanteraient à Londres côte à côte vingt ans plus tard, l'un au déclin, l'autre à l'aurore de sa grande réputation. Passons l'époque des luttes et des emplois pénibles acceptés pour vivre, tels que : organiste, contrebassiste à l'Odéon avec 30 francs par mois, pour arriver aux sourires de la fortune. Trois fois lauréat du Conservatoire, Faure entre à l'Opéra-Comique où il débute le 20 octobre 1852 dans Pygmalion de Galathée. Il crée successivement le Chien du jardinier, Manon Lescaut, le Sylphe, Quentin Durward, le Pardon de Ploërmel, etc. Créations et reprises, comme : Joconde, l’Etoile du Nord, sont remarquées et applaudies. Faure est quelqu'un, presque célèbre. Après une tournée à Londres, le voilà à l'Opéra ! Les triomphes vont commencer par la reprise d'Alphonse dans la Favorite et la création de Nélusko, Leporello, Hamlet, Paddock, Da Posa, Méphistophélès, Don Juan ; ces personnifications admirables, mettent le comble à sa réputation. C'est le chanteur de grande école : voix posée, souple, nette, étendue ; acteur merveilleux de gestes, de physionomie, de mouvements, d'attitudes ; cavalier de rare élégance et de mâle séduction. Il a tout ; c'est la perfection ! Un critique parle de lui en ces termes : « Personne ne sait mieux que lui respirer, phraser, donner toute sa valeur à une note, toute sa couleur à une intention, tout son style et pour ainsi dire toute son âme à un morceau. Faure est un de ces artistes dont l'interprétation est une collaboration. » Nous n'énumérerons pas les rôles de Faure depuis 1861 jusqu'à 1876, époque à laquelle l'artiste à quitté l'Opéra. Depuis, il n'a plus chanté que dans des concerts et des représentations à bénéfice et, à chaque apparition, il a obtenu le même succès que par le passé, laissant à ses auditeurs le regret de sa résolution de ne plus reparaître sur la scène. Faure se devait de faire des élèves. Dès 1857, il avait été nommé professeur au Conservatoire en remplacement de Ponchard. Plusieurs volumes publiés, comme résumés de son enseignement, sont classiques, particulièrement la Voix et le Chant. Chanteur et professeur, Faure devait ajouter un troisième fleuron à sa couronne : celui de compositeur. Qui ne connaît les Rameaux, l'Alleluia d'amour, le Pie Jesu, etc. ? Faure habite aujourd'hui non loin de l'Opéra un appartement décoré et meublé avec une grande sûreté de goût ; son salon est enrichi de plusieurs toiles de maîtres, notamment, du Bon Bock et du Chemin de fer de Manet. Il est aidé dans ces aménagements artistiques par sa femme, Mme Faure, qui, sous le nom de Caroline Lefebvre, fut une étoile de l'Opéra-Comique. Le souvenir de son passage au ciel lyrique était évoqué récemment par cette dédicace que MM. Louis Gallet et Camille Saint-Saëns écrivaient pour Mme Salla sur une partition de Proserpine : « Nous avons eu salle Favart, Caroline Carvalho, Caroline Lefebvre, Caroline Duprez, il nous reste notre chère et belle Caroline Salla... etc. » Dernier détail : Faure eut jadis un domestique nègre, connu du Tout-Paris. Il le renvoya, et comme c'était au moment où il allait créer Nélusko dans l'Africaine, il disait spirituellement à ses intimes : « Je ne voulais pas être pris pour mon valet de chambre ! » (Figures contemporaines tirées de l’Album Mariani, 1896)

|

|

Jean-Baptiste Faure [photo Pierre Petit]

Fils d'un chantre d'église, il eut une enfance difficile. Sa mère, veuve alors qu'il n'avait que sept ans et ayant trois enfants à élever, quitta la province pour venir se fixer à Paris, où le jeune Faure, dès l'âge de neuf ans, essaya de gagner sa vie. Il se signala vite par sa jolie voix d'enfant et par ses dispositions exceptionnelles pour la musique. Refusé comme chanteur à la maîtrise de Notre-Dame, il y fut admis seulement en qualité de souffleur d'orgue. Il devint ensuite enfant de chœur à Saint-Nicolas-des-Champs, puis à la Madeleine, où il eut la chance de rencontrer en la personne de Trévaux, maître de chapelle de cette église, un protecteur excellent qui s'intéressa vivement à lui, l'instruisit dans l'art musical et lui prodigua les soins les plus affectueux. Un heureux avenir semblait sourire au jeune garçon, quand tout à coup sa voix mue, sa jolie voix de soprano disparaît. Courageux, il ne se laissa pas abattre par ce malheur : ne pouvant plus chanter, il se mit, tout en continuant l'étude du piano, à travailler la contrebasse, et bientôt il fut capable de tenir une place dans un orchestre, d'abord dans un bal de barrière, « le Grand Vainqueur », puis au théâtre de l'Odéon. Sur ces entrefaites, la nature, qui déjà avait été si généreuse à son égard, lui rendit une belle voix de baryton, sonore et veloutée. Alors, il se mit sérieusement à l'étude du chant et se fit admettre au Conservatoire, où il devint élève de Ponchard pour le chant proprement dit et de Moreau-Sainti pour l'opéra-comique. Ses progrès furent rapides : au bout de deux ans, il en sortit avec ses deux premiers prix (1852). Il fut aussitôt engagé à l'Opéra-Comique, où il débuta, dès le mois d'octobre, dans le rôle de Pygmalion, de Galatée. Le début fut heureux ; mais le jeune artiste trouvait à ce théâtre deux chefs d'emploi pour lui barrer le chemin : la basse Battaille et le baryton Bussine, tous les deux dans tout l'éclat de leur talent et peu disposés à lui faciliter la carrière. Cependant, Faure put se faire remarquer dans quelques rôles du répertoire, notamment dans ceux de Max du Chalet et du tambour-major dans le Caïd, et bientôt il se vit confier plusieurs créations qui le familiarisèrent avec la scène et lui acquirent la faveur du public. Il fut heureux dans Jenny Bell, la Tonelli, le Chien du jardinier et surtout dans Manon Lescaut, d'Auber, où il remporta son premier vrai succès. A ce moment, Battaille et Bussine quittèrent le théâtre, laissant la place libre au jeune baryton, qui put alors donner la mesure de sa valeur. Faure reprit successivement plusieurs rôles importants, tels que Malipieri, d'Haydée, Pierre, dans l'Etoile du Nord, Joconde, de Niccolo ; ce dernier surtout montra tout ce qu'on pouvait attendre d'un artiste tel que lui : comédien plein d'aisance, chanteur au style large et beau. Enfin, deux créations, celle de Crèvecœur dans Quentin Durward et principalement celle d'Hoël dans le Pardon de Ploërmel, que Meyerbeer écrivit à son intention, mirent en relief toutes ses belles qualités et le placèrent au nombre des meilleurs chanteurs de Paris. Quittant le genre mixte de l'opéra-comique, Faure signa un engagement avec l'Opéra. La critique n'approuva pas le saut hardi que faisait l'artiste en passant ainsi d'une scène aimable comme l'Opéra-Comique aux grandes allures de l'Académie de musique. On lui cita l'exemple du ténor Roger, qui, après d'éclatants triomphes à l'Opéra-Comique, était venu perdre sa voix et user ses forces au grand Opéra. En dépit de ces sombres avertissements, Faure tint bon, et il fit bien. Il débuta avec succès, vers la fin d'octobre 1861, dans le rôle de Julien de Pierre de Médicis. Son succès s'affermit ensuite dans Guillaume Tell, dans le rôle d'Alphonse de la Favorite, et dans les Huguenots, où il sut donner une élégance toute particulière au duc de Nevers. Dès ses premiers pas sur la scène du grand vaisseau de la rue Le Peletier, il avait déployé dans tout leur éclat les qualités d'un talent remarquable ; il conquit les faveurs et toute la sympathie d'un public dont l'affection pour lui ne fit que grandir jusqu'au terme de sa brillante carrière. En mars 1863, il créa, le rôle de Pedro, dans la Mule de Pedro, et interpréta celui de Pharaon, dans Moïse, de Rossini, lors de sa reprise en 1864 ; l'année suivante, sa superbe création de Nelusko dans l'Africaine porta très haut sa réputation. A partir de ce moment, il jouit d'une autorité et d'un crédit si incontestés qu'aucun des grands ouvrages montés sur notre première scène ne se passa de son concours. D'ailleurs, Faure ne cessait de progresser ; son talent de comédien, comme celui de chanteur, s'affirmait d'une façon plus complète et prenait plus d'ampleur à chacune de ses nouvelles créations. C'est ainsi qu'il marqua de son empreinte les rôles qui lui furent confiés dans le marquis de Posa de Don Carlos, d'Hamlet, de Méphistophélès dans le Faust de Gounod, de Don Juan, de Mozart, où il est resté hors de pair, etc. En 1870, un brillant engagement pour le théâtre de Saint-Pétersbourg l'éloigna momentanément de France. De retour à Paris, l'année suivante, il exigea du directeur de l'Opéra, Halanzier, 110.000 francs d'appointements par an pour revenir à ce théâtre. Halanzier repoussa cette prétention, et un conflit éclata. Toutefois, ils finirent par s'entendre, grâce à l'intervention d'Ernest Legouvé et d'Ambroise Thomas. Faure se prodigua peu à l'étranger ; il chanta cependant plusieurs fois à Londres, à Bade et à Bruxelles ; il y était l'objet de l'admiration générale dans des ouvrages où le public parisien ne put jamais l'applaudir : Mignon, la Somnambule, les Noces de Figaro, l'Elisire d'Amore, il Guarany, etc. En dépit de ses triomphes, Faure songea de bonne heure à la retraite. Il voulut faire ses adieux au public dans tout l'éclat d'un talent pour lequel nul autre ne pouvait lui être comparé, et, le 13 mai 1876, il se montrait pour la dernière fois à l'Opéra, dans ce rôle d'Hamlet, qui avait été peut-être sa création la plus curieuse, la plus brillante et la plus complète. Depuis, il ne reparut jamais à la scène, et on ne l'entendit que dans quelques concerts, où il retrouvait toujours les succès et les applaudissements d'autrefois. Ces succès étaient mérités : voix merveilleuse, d'une grande étendue et d'une étoffe superbe, admirablement posée et d'une justesse rare, avec une étonnante égalité dans les registres ; style magistral, articulation remarquable par son ampleur, phrasé plein de netteté, de grandeur et d'élégance ; diction irréprochable : telles étaient les facultés et les qualités du chanteur. Il faut ajouter à cela un talent de comédien presque égal, souple et nerveux, vivant et coloré, un physique plein d'élégance et un rare sentiment de la plastique. Faure exerça une influence considérable sur les destinées de l'Opéra ; il fut un artiste exceptionnel, à la méthode impeccable, le plus complet, le plus célèbre de l'art français. En 1857, Faure avait été nommé professeur au Conservatoire en remplacement de Ponchard démissionnaire, mais il abandonna sa fonction trois ans après. Comme compositeur, on lui doit un Pie Jesu et un grand nombre de mélodies vocales, dont quelques-unes, comme les Rameaux, le Crucifix, les Myrtes sont flétris, etc., ont obtenu d'énormes succès. Il a publié aussi, sous le titre de : la Voix et le Chant, un excellent traité pratique de l'art du chanteur. Spéculateur habile en matière d'art, Faure acheta et revendit avec profit des collections fort estimées de tableaux modernes, surtout des œuvres de Manet. En 1859, il avait épousé Caroline Lefebvre, sa camarade du théâtre de l'Opéra-Comique.

(J.-M. Delisle, Larousse Mensuel Illustré, novembre 1914)

|

portrait de Jean-Baptiste Faure réalisé par Edouard Manet à l'occasion de la remise de sa Légion d'honneur, 1882 (New York, Metropolitan Museum of Art)

|

Le célèbre chanteur Faure et la scène française

La mort de Faure, le célèbre baryton, survenue ces jours derniers, évoque tout un admirable passé de notre art musical auquel a succédé une période totalement différente, caractérisée surtout par l'influence allemande. Il n'est peut-être pas, sans intérêt, en ce moment surtout, d'examiner les motifs qui ont amené une si complète transformation, causé de si déplorables erreurs et déterminé cette étrange confusion qui règne actuellement dans la musique. Au nom de Faure, se rattachent ceux de Gounod, d'Ambroise Thomas, d'Auber, d'Adolphe Adam, de Rossini, de Verdi, de Meyerbeer, et aussi de Mozart et de Niccolo, car, outre que Faure se signala par l'interprétation des principaux personnages des œuvres dramatiques de la plupart de ces compositeurs dont il fut le contemporain, on ne saurait oublier qu'il fut un incomparable Don Juan et un délicieux Joconde. Il apparaît comme un des plus parfaits représentants de la tradition de l'art vocal essentiellement français. Sa manière ne pouvait se confondre avec celle des chanteurs italiens ou allemands. Tout en s'efforçant d'atteindre à une diction impeccable, il s'attachait à conserver à la phrase son harmonieuse élégance de contours. De plus, très adroit comédien, il excellait à traduire, par son jeu, aussi bien que par le choix de ses inflexions vocales, les moindres intentions des compositeurs. Cet ensemble de qualités était encore accru par une incessante aspiration vers la perfection, et son fils me racontait, à ce propos, un fait bien typique. Lorsqu'un professeur de chant venait demander à Faure de le recommander, notre avisé baryton lui disait : — Il importe que je me rende compte, d'abord, de l'efficacité et des résultats de votre méthode. Aussi, vous serai-je obligé de vouloir bien m'accorder quelques leçons à votre prix habituel. Et, comme le professeur se récriait en alléguant la science magistrale de celui qui lui témoignait le désir de devenir son élève, Faure lui répondait : — J'estime qu'on a toujours à apprendre. Vous pouvez fort bien posséder certaines aptitudes particulières, certaines qualités dont je ne demande qu'à bénéficier tout comme un autre. Et c'est ainsi que Faure, dans son ardent et continuel désir d'amélioration, ne laissait échapper aucune occasion de chercher à progresser en son art. Ce perpétuel souci du mieux l'incitait à un travail des plus minutieux sur chacun des traits dont se composaient ses rôles et lui suggérait d'heureuses trouvailles d'expression. Je me contenterai de deux exemples, dont le premier m'est demeuré gravé dans la mémoire, en raison des circonstances spéciales où il se produisit. L'Hérodiade, de Massenet, venait d'être créée avec un vif succès à Bruxelles, et, le dimanche qui suivait cette brillante représentation, Pasdeloup affichait, à son concert, l'air de « vision fugitive », extrait d'Hérodiade, chanté par Faure. L’attrait de cette première audition se doublait de ce que Faure venait d'être nommé, dans la semaine, chevalier de la Légion d'honneur. Vous voyez d'ici l'ovation qui lui fut faite à son arrivée sur l'estrade. Il avait mis une sorte de coquetterie à interpréter, ce jour-là, deux morceaux de compositeurs français vivants : le Soir, de Gounod, et cet air d'Hérodiade. Il apporta toute son attention à les mettre de son mieux en valeur et trouva d'exquises nuances. Je me sou viens de la si délicate poésie dont il enveloppa cette phrase : « Ah ! ne t'enfuis pas, douce illusion ! » Ces deux derniers mots, à peine murmurés, et pourtant très distincts, s'échappèrent lentement de ses lèvres ; il s'appliqua à marquer d’inflexions décroissantes chacune des syllabes du mot « illusion » dont les deux ll, comme suspendus d'abord par un souffle léger de sa voix, semblaient, ensuite, s'évaporer et disparaître à l'instar de ces flocons légers qui se volatilisent dans l'espace. Ce fut absolument délicieux ! Je citerai encore, en ce sens, l'admirable opposition qu'il mettait dans sa façon de prononcer ces mots : « O mon père, ô mon roi ! », alors que, personnifiant Hamlet, il s'adressait au spectre de son père. Il y avait une tendresse concentrée des plus émouvantes dans ces simples paroles : « O mon père ! », et comme un sursaut de fierté révoltée dans l'expression dont il se servait pour son roi vénéré, qui avait été la victime d'un lâche assassinat. Ce raffinement dans l'interprétation, qui ravissait les amateurs, était possible dans des œuvres où la pensée musicale était tout entière contenue dans la partie vocale. Mais, sous l'action dévastatrice de l'impétueux courant wagnérien, les finesses de la diction ont été rapidement anéanties. Cette vigoureuse poussée de l'art allemand dans notre musique en a complètement transformé la nature. Il y eut ceci de tout à fait singulier : c'est qu'après avoir été victimes, en 1870, de la brutale agression germanique, nous nous sommes laissé envahir par les doctrines d'outre-Rhin. Au lieu de les repousser pour conserver intactes nos qualités fondamentales, nous avons accepté comme supérieures les idées de la nation qui avait réussi à nous vaincre. Il est vrai qu'en ce qui concerne la musique, ces doctrines se présentaient sous le couvert d'un homme de génie, de Wagner. Mais, quelle que soit la puissance d'un cerveau, il est toujours dangereux de se laisser absorber par lui. Or, nos musiciens, complètement dominés par les idées wagnériennes, s'y enlisèrent, s'y engluèrent, si j'ose dire, éperdument, désespérément. Comme les drames lyriques de Wagner comportent des symboles et des conceptions philosophiques, tous les jeunes compositeurs français, à peine échappés de l'Ecole, voulurent écrire des ouvrages où il leur fût possible d'exposer leurs idées sur le monde, sur la destinée, sur l'avenir de l'humanité, etc. Ils rêvèrent du kolossal ; ils amplifièrent, agrandirent à l'excès des sujets dont la donnée n'impliquait nullement ces exagérations, et ils aboutirent à l'emphase, à la boursouflure, au style ampoulé et déclamatoire... Et, d'abord, pour traiter une action de très vaste envergure, il faut un cerveau puissant, et il n'est pas donné à tout la monde d'avoir du génie. Ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est qu'à chercher à s'emparer de manières de faire qui n'étaient nullement conformes à notre tempérament, nous perdions nos plus belles qualités. Pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à comparer entre eux les littérateurs et les musiciens qui écrivent pour le théâtre. Avons-nous, en musique, l'équivalent de Maurice Donnay, de Tristan Bernard, d'Alfred Capus ou de Courteline ? Nullement ! Or, les auteurs que je viens de nommer ne sont-ils pas éminemment représentatifs du genre français ? Pourquoi donc l'ironie, la grâce, l’élégance, l'esprit, la plaisanterie ailée, légère, l'abandon aimable, la gaieté, qui sont des qualités essentiellement françaises, sont-elles totalement absentes de la musique contemporaine ? Parce que nos compositeurs se sont, hélas ! embourbés dans cette sorte de limon épais où se complaît si volontiers l'intelligence allemande. La plupart des partitions que nous avons eu à subir depuis nombre d'années sont d'une lourdeur de forme, d'une complication d'écriture, d'une indigence d'idées, qui révoltent ou assoupissent l'auditeur, selon le tempérament dont il est doué. Ce qu'il y a de certain, c'est que cet auditeur est loin d'éprouver le désir de revenir, et qu'il n'engage pas ses relations à tenter une aventure où il se reproche si fort de s'être égaré... Ajouterai-je qu'un autre des inconvénients de cette influence allemande est que les directeurs, fascinés, eux aussi, par ces théories prétentieuses, ont cru devoir plonger nos salles dans l'obscurité pendant la représentation. Toutefois, comme ils n'osent pas encore interdire résolument l'entrée aux retardataires, il s'ensuit, pendant toute la durée des premiers actes, un désarroi, une confusion des plus désagréables pour ceux qui sont arrivés à l'heure. Comme il est impossible de pouvoir lire les numéros des fauteuils dans les ténèbres où l'on est plongé, chaque nouvel arrivant demande aux personnes placées au bout des rangs le numéro des fauteuils qu'elles occupent, afin de pouvoir s'orienter. Et ce sont des chuchotements provoquant des « Chut ! » énergiques qui troublent la représentation. Ce qu'il y a de plus plaisant, c'est que cette manie de l'obscurité est rigoureusement observée, même pour des pièces conçues, écrites et jouées bien antérieurement avant cette déplorable habitude, et que les mânes de ces auteurs doivent frémir de se voir ainsi maltraités ! Remarquez que tout ceci ne vise nullement à préconiser un retour à une sorte de pastiche des œuvres anciennes. Il n'est pas question de cela. Mais, puisque Verdi a pu écrire des œuvres admirables qui demeurent au répertoire, en restant Italien, que les compositeurs russes ont produit des ouvrages fort originaux et qui dénotent une nature foncièrement russe, je ne vois pas pourquoi nous ne réussirions plus, nous aussi, à mettre au jour des œuvres exclusivement françaises. Espérons que cette guerre délivrera également notre musique du joug allemand.

(Albert Dayrolles, les Annales n° 1639, 1914)

|

|

Grand air "Jardins de l'Alcazar" extrait de l'acte II de la Favorite de Donizetti Jean-Baptiste Faure (Alphonse XI) et Piano enregistrement sur cylindre, vers 1897/1900

|