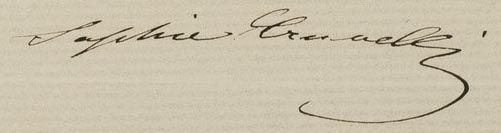

Sophie CRUVELLI

Sophie Cruvelli [BNF]

Jeanne Sophie Charlotte CRÜWELL dite Sophie CRUVELLI

soprano allemand

(Bielefeld, Westphalie, Prusse, 12 mars 1826 – Hôtel de Paris, Monaco, 06 novembre 1907*)

Fille d’Henri Théophile CRÜWELL (– av. 1856), négociant, et de Chrétienne Françoise Charlotte SCHERR (– ap. 1856).

Sœur de Friederike Marie CRÜWELL dite Marie CRUVELLI (Bielefeld, 29 août 1824 – Bielefeld, 26 juillet 1868), contralto.

Epouse à Paris ancien 1er le 08 janvier 1856* Achille Georges Hippolyte, vicomte VIGIER (Paris ancien 10e, 11 mars 1825* – Paris 8e, 20 octobre 1882*), fils d’Achille Pierre Félix, comte VIGIER, pair de France (1801–1868), et de Louise Sophie Agathe FRERE (1804 – av. 1856).

Elle débuta à Venise, en 1847, et triompha immédiatement. L’année suivante elle chanta à Londres le rôle de la comtesse des Noces de Figaro, mais ne parvint pas à se mettre suffisamment en évidence à côté de Jenny Lind, qui avait le rôle de Suzanne. Elle entra alors, en 1851, au Théâtre-Italien à Paris, et remporta un succès définitif en y débutant le 08 avril dans l’Ernani de Verdi. Sa gloire, désormais établie, lui fut d’un grand secours pour gagner, à Londres, la renommée à laquelle elle tenait ; elle chanta aux Italiens [notamment Fidelio (Léonore) de Beethoven en 1852] avec un succès considérable jusqu’en 1854, année où l'Opéra de Paris se l'attacha par un engagement qui lui assurait 100.000 francs par an. Son début dans les Huguenots fut un véritable événement. On remonta pour elle la Vestale ; on lui fit jouer ensuite la Juive, et enfin elle parut, avec un éclat incomparable, dans les Vêpres siciliennes, le premier ouvrage que Verdi ait écrit expressément pour la France. Peu de temps après ce dernier triomphe, Mlle Cruvelli renonça à la scène, pour devenir la vicomtesse Vigier ; elle vécut, dès lors, tantôt à Paris, tantôt à Bielefeld.

En 1856, elle habitait 50 avenue des Champs-Elysées à Paris ; en 1882, 27 rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris 8e. Elle est décédée en 1907 à quatre-vingt-un ans. Elle est enterrée au Père-Lachaise (38e division).

Sa sœur aînée, Marie Cruvelli, se fit entendre au théâtre de la Reine à Londres en 1851, mais ne parvint pas à remporter de succès durable, car sa voix admirable de contralto était restée inculte. Elle se retira bientôt de la scène et vint mourir à Bielefeld du chagrin que lui causait sa carrière manquée.

=> Dossier de l'Opéra de Paris

|

Sa carrière à l'Opéra de Paris

Elle débuta au Théâtre Impérial de l’Opéra, salle Le Peletier, le 16 janvier 1854 dans les Huguenots (Valentine) de Giacomo Meyerbeer.

Elle y chanta la Vestale (Julia, 17 mars 1854) de Gaspare Spontini ; Robert le Diable (Alice, 1854) de Meyerbeer ; la Juive (Rachel, 1855) de Fromental Halévy. Elle y créa le 13 juin 1855 les Vêpres siciliennes (la duchesse Hélène) de Giuseppe Verdi. |

|

Sophie Cruvelli (Académie Impériale de Musique)

Les deux sœurs. — Chasse aux vergiss-mein-nicht. — Le concert en plein vent. — La grandeur déchue — La charité bien faite. — Reconnaissance et prédiction. — Les débuts et les succès. — L'Allemagne. — L'Italie. — L'Angleterre et la France. — Une bonne action n'est jamais perdue. — Gloire et bonté.

Sur le bord d'une charmante rivière qui roule ses eaux argentées tout autour d'une petite capitale d'un des petits Etats de l'Allemagne, comme pour lui servir de ceinture, deux jeunes et jolies filles, rappelant les anges, quoique bien différentes d'aspect, butinaient, avec de joyeux éclats de rire, des vergiss-mein-nicht, qui, semblables à de petites turquoises, formaient la parure élégante des bords mousseux de la rivière. L'une était grande, souple comme un roseau battu des vents ; l'autre était petite, blonde et rosée ; la première faisait rêver aux vaporeuses vierges d'Ossian ; tandis que l'autre, au contraire, rappelait la modeste compagne d'un baron de l'antique Allemagne. Toutes deux étaient vêtues comme pour une fête, car une robe de mousseline blanche, aux longs plis onduleux, laissait découverts leurs bras et leurs épaules, qu'une modeste écharpe garantissait à peine des derniers reflets du soleil. La journée semblait avoir été chaude et belle, et nos deux jolis papillons s'étaient échappés sans doute de quelque fête où elles avaient été obligées d'assister, car elles ressemblaient à des prisonniers qui viennent de rompre leur chaîne. — Eh bien, Marie, fit tout à coup la belle vierge ossianique en se laissant glisser sur le gazon pour se reposer un instant, n'ai-je pas eu raison de ne pas vouloir rentrer avant d'être venue respirer pendant quelques minutes l'air pur et balsamique de cet endroit charmant ? il y avait tant de monde à notre concert, que j'en suffoque encore de chaleur et d'effroi. — D'un peu d'orgueil aussi, avoue-le, ma belle Sophie, répondit en déposant un tendre baiser sur le front de sa sœur la blonde et gracieuse Marie ; car, ajouta-t-elle avec un modeste sourire, tout le succès a été pour toi ; et cela est si vrai, que, tandis que tu chantais, je me sentais moi-même impressionnée jusqu'au fond de l'âme. — Flatteuse ! fit Sophie en laissant échapper de ses lèvres une délicieuse roulade, qui s'éleva vers les cieux comme le chant perlé du rossignol. — Coquette ! s'écria Marie dans un joyeux éclat de rire, qui veut m'écraser de sa supériorité, même devant les oiseaux, les échos et le rivage. Mais, ajouta-t-elle en se levant avec vivacité, préparons-nous à rentrer : voilà le frais du soir qui va commencer à se faire sentir, et tu pourrais t'enrhumer, perdre ta voix, et adieu tous nos projets, nos diamants et nos voitures ; car, tu le sais, ma pauvre Sophie, tout notre capital est dans ton gosier. Marie et Sophie firent donc aussitôt leurs préparatifs de départ, s'enveloppèrent de grands châles, couvrirent leur tête d'un lourd chapeau, et, comme elles s'éloignaient, Marie s'arrêta tout à coup. — Et ta bourse ! l'as-tu, Sophie ?, s'exclama-t-elle avec inquiétude. — La voici, fit Sophie en faisant sauter entre ses doigts une bourse légère au milieu du filet de laquelle scintillaient quelques pièces d'or. C'est une bien pauvre fortune que la nôtre, Marie, ajouta-t-elle en laissant échapper un soupir du fond de son cœur, et il me semble que nos talents valent mieux qu'une aussi triste recette... — C'est vrai !... mais aussi nous sommes bien jeunes, répondit Marie comme pour consoler sa sœur ; et, d'ailleurs, n'avons-vous pas rêvé que tu seras tune grande artiste, et, tu le sais, Sophie, tout vient à point pour qui sait attendre !... — Tu crois donc aux rêves, Marie ? Oui, quand ils sont faits les yeux ouverts et qu'on sent en soi assez de matériaux pour bâtir ses châteaux ailleurs qu'en Espagne. Tout en devisant ainsi, nos deux jeunes filles arrivèrent à la porte de la ville ; là elles furent arrêtées par une foule compacte qui entourait une mendiante dont le costume trahissait quelques restes de richesse. La curiosité est un défaut naturel à la jeunesse ; aussi Sophie et Marie se trouvèrent-elles bientôt au premier rang des curieux, et la mendiante, qui n'était autre qu'une cantatrice des rues, reprit aussitôt le chant qu'elle avait un instant interrompu ; sa voix, brisée par la fatigue, par la misère, par les excès peut-être, montrait encore, malgré tout cela, une méthode et un talent extraordinaires ; aussi, depuis quelques instants, la foule s'était-elle écoulée, tandis que les deux jeunes sœurs, livrées à une profonde méditation, sans s'apercevoir de cet isolement, restaient seules en présence de la mendiante. Marie fut la première revenir au monde réel. Après avoir remercié la pauvre femme du plaisir qu'elle lui avait fait éprouver, elle l'interrogea avec sympathie sur les malheurs qui avaient pu la conduire à la situation affreuse dans laquelle elle se trouvait. Celle-ci lui raconta alors une série de douleurs sans nom, toute la triste histoire, enfin, d'une cantatrice jadis l'idole du public, qui, déchue de sa gloire, tombe dans la misère. En entendant cette narration cruelle, Sophie, devenue tout oreilles, sentait son cœur se resserrer douloureusement, ses tempes battre à déchirer sa tête, sa poitrine oppressée se refuser à prendre l'air vital ; car, pour elle, tout le rêve de la vie était le théâtre, ses joies, ses labeurs, ses déceptions et ses couronnes ; mais jamais, même dans ses tableaux les plus noirs, la misère avec sa lèpre honteuse, la mendicité avec ses lambeaux déchirés, ne s'étaient présentés à son imagination jusqu'à ce jour, et la réalité était devant ses yeux. Aussi, frissonnant de terreur, et dans un noble élan de charité, elle jeta à la pauvre femme la bourse pleine d'or qu'elle avait entre les mains. Celle-ci tomba à ses pieds tout en larmes, et l'examinant d'un œil fatidique : — La fortune et la gloire vous récompenseront, lui dit-elle, acceptez et gardez ce souvenir de moi : vous y trouverez gravée toute l'histoire de mes malheurs, qui deviendra celle de vos succès ; car c'est l'inconduite qui m'a perdue, et vous, vous resterez un ange. Et la mendiante remit à la jeune fille son dernier bijou, un petit médaillon de vermeil sur lequel étaient gravés ces mots : Allemagne, Italie, Angleterre, France, Elvira, Norma, Amina, Abigaïl, Leonora, Valentine... Mademoiselle Sophie Cruvelli (car c'était elle, alors inconnue, qui, sous le nom de Sophie Cruwell, fille d'un modeste organiste allemand, venait d'essayer son jeune et frais talent dans quelque petite ville de sa patrie), mademoiselle Sophie Cruvelli, disons-nous, vit dans ce présent de la pauvresse un talisman magique, et dans les paroles qui s'y trouvaient gravées une prophétie de sa destinée ; et, en effet, elle a suivi de point en point, de ville en ville, de rôle en rôle, l'échelle indiquée par le médaillon qu'elle garde et consulte fidèlement, et chaque degré a été marqué pour elle par un nouveau succès, par un nouveau triomphe. Comme ce talisman l'indiquait, Sophie Cruwell débuta d'abord en Allemagne, et les dilettanti viennois, en applaudissant la belle prima donna, lui ouvrirent brillamment les portes de l'avenir. De Vienne, la jeune artiste voulant perfectionner son talent, passa en Italie ; là elle prit un professeur célèbre, italianisa son nom, dont de Cruwell elle fit Cruvelli, et cela pour céder au caprice de l'époque, qui, dans le talent, met la finale en i au premier rang, puis débuta derechef sur toutes les premières scènes de cette célèbre patrie des arts. Partout Sophie Cruvelli eut le même succès ; aussi le directeur du théâtre de la Reine, à Londres, à l'affût de toutes les étoiles qui brillaient au ciel musical, fit les offres les plus sonnantes à la jeune cantatrice pour lui faire abandonner l'Italie et l'attirer en Angleterre. Elle y consentit, moins pour l'argent que pour obéir à ce qu'elle croyait sa destinée ; car l'enthousiasme de nos bons voisins d'outre-Manche tenait le troisième rang dans la prédiction de la mendiante, prédiction, du reste, qui, comme toujours, eut le plus complet succès. De l'Angleterre, Sophie Cruvelli jetait des regards de désir et d'amour sur la France, cette nation capricieuse qui tient dans ses mains la ruine de la gloire on le comble de la renommée d'une artiste, car elle se sentait de force à affronter en face cette censure terrible. Ses vœux furent comblés, et, au printemps de l'année 1852, elle parut sur la scène du Théâtre-Italien. Elle débuta dans l'Elvira d'Ernani, et tout Paris vint en foule applaudir cette physionomie expressive, cette taille superbe et dégagée, ce geste franc et audacieux et cette admirable voix qui parcourt trois octaves presque complètes. L'automne suivant, à la rentrée des Bouffes, Sophie Cruvelli accepta sans crainte le rôle de la Norma, que la noble et belle Grisi semblait avoir rendu impossible à toute autre qu'à elle, et là encore elle fut si admirable, qu'elle se vit couverte de bravos et de fleurs. Le mois suivant, sans être ni sans se voir écrasée par ce souvenir, elle succéda a mademoiselle Sontag dans la Figlia del Reggimento ; puis elle joua Amina de la Sonnambula ; et comme pour montrer qu'elle savait unir à la fois la finesse et la puissance sans transition, elle prit la casaque, la cuirasse et la lance, et, dans l'Abigaïl de Nabucco, elle enleva l'enthousiasme à ses dernières limites ; enfin, dans Leonora de Fidelio, elle a vaincu au nom de Beethoven. Sa gloire devait être complète ; mais, pour elle, un nom lui restait encore à conquérir : celui de Valentine ; aussi ce fut avec joie, avec bonheur, avec orgueil, qu'elle vit s'ouvrir devant elle les portes de l'Opéra, où elle savait devoir enlever et son dernier succès et son plus grand triomphe. Dans Valentine, Sophie Cruvelli est inimitable : comme mademoiselle Falcon elle y est elle-même ; et, comme mademoiselle Falcon encore, elle y est admirable. Grande tragédienne, sublime cantatrice, beauté, noblesse, dignité, grandeur, elle réunit tout en elle ; aussi l'enthousiasme qu'elle fait éprouver est sans bornes. Vous voyez que la prédiction du talisman s'est réalisée de point en point, et que tous les noms qu'il porte ont été conquis avec gloire par celle à qui il a été donné. N'est-ce pas le cas de répéter que la charité est la manne céleste, et que l'aumône enrichit ceux qui savent la faire tomber de leurs cœurs ? A son admirable talent Sophie Cruvelli joint une âme tendre et généreuse : jamais elle n'a refusé les accents harmonieux de sa voix aux bonnes œuvres qui ont réclamé son concours pour les malheureux, les orphelins et les veuves. Et quand on connaît la touchante origine de cette brillante renommée ; quand on voit sur la poitrine de la grande artiste l'humble bijou de la mendiante figurant parmi les diamants et les perles, toutes les bouches crient bravo ! toutes les mains applaudissent, toutes les bourses se vident dans la caisse des pauvres, et le public enthousiaste complète la prédiction qui a été faite à Sophie Cruvelli quand il lui a été dit qu'elle deviendrait une grande artiste, mais qu'elle resterait un ange !

(Comtesse de Bassanville, les Théâtres de Paris, 1854)

|

Sophie Cruvelli dans le 1er acte de la Juive (Rachel) à l'Opéra de Paris, dessin d'Alexandre Lacauchie (1855)

|

Nous n'avons pas à juger en ce moment la chanteuse prussienne au point de vue de l'art. Le succès qui l'a accueillie est un succès de curiosité, mais il persiste ; quelque soit le chiffre renversant de son engagement à l'Opéra, dès l'instant que l'empressement de la foule a fait tomber dans la caisse du théâtre un excédent de recettes égal à la somme émargée par l'artiste, la prodigalité de l'administration est devenue un trait d'habileté. Sophie Cruvelli gagne 12.500 fr. par mois ; elle doit jouer huit fois dans le mois ; au delà de ce nombre, elle touche, pour chaque représentation, un feu de 1.500 fr. Son engagement va recommencer à courir du 1er novembre au 30 juin 1855, époque où il expirera. (H. de Villemessant et B. Jouvin, Figaro, 09 juillet 1854)

Cantatrice qui a eu de la célébrité pendant quelques années. Le nom de sa famille est Crüwell. Son père, décédé depuis quelques années, était à la tête d'une fabrique de tabac. Il cultivait la musique et avait du talent sur le trombone. La mère de la cantatrice, née Scheer, et qui vit encore au moment où cette notice est écrite (1860), possédait une belle voix de contralto et chantait avec expression. C'est au sein de cette famille mélomane que Sophie Crüwell fit son éducation musicale, malheureusement incomplète. Douée d'une voix admirable par le timbre, l’étendue et la justesse, elle n'eut pas, pour en développer les avantages, une instruction première sans laquelle le talent, quelle que soit la richesse de l'organisation, n’a pas de base et ne peut éviter les inégalités, les imperfections de l’émission du son et de la vocalisation. En 1847 elle débuta à Venise pendant le carnaval, et la beauté de son organe lui fit obtenir tout d'abord un brillant succès, qui se consolida lorsqu'elle chanta au théâtre d'Udine, dans le Frioul, le 24 juillet de la même année, dans l’Attila de Verdi, puis dans I Due Foscari. L'enthousiasme fut à son comble, et le portrait lithographié de la cantatrice se trouva bientôt dans toutes les maisons. Jusqu'alors elle avait conservé son nom de Crüwell ; ce ne fut qu'à Londres, en 1848, qu'elle l’italianisa en celui de Cruvelli lorsqu'elle parut au théâtre de la reine, dans les Noces de Figaro, de Mozart. Elle y produisit peu de sensation dans le rôle de la comtesse, qui ne convenait point à sa fougue désordonnée. D'ailleurs la comparaison du talent si pur de Jenny Lind, dans le rôle de Susanne, était trop dangereuse pour elle. Après cette demi-chute, Sophie retourna en Italie et chanta sur plusieurs théâtres, où la beauté de sa voix, et même ses défauts et ses exagérations dramatiques, lui procurèrent des succès. Avant de débuter en Italie, elle avait habité quelque temps Paris et y avait chanté dans des concerts. Elle y revint dans la saison théâtrale de 1851 ; mais cette fois ce fut pour obtenir un succès éclatant au Théâtre-Italien, dans Ernani : car la musique de Verdi semblait faite pour la cantatrice, comme celle-ci pour la musique du compositeur. Aux avantages de l’organe, elle unissait ceux de la taille, de la figure, et de plus une grande énergie d'accent dramatique dont l'effet est toujours irrésistible pour la foule. Dans la même année, je l'entendis souvent à Londres, où elle excitait aussi l'enthousiasme, en dépit de ses nombreux défauts. Les réclames des journaux agissaient incessamment sur le public, et ne laissaient guère entendre la critique des gens de goût. Le crescendo de la renommée de Mlle Cruvelli ne ralentissait pas : il alla si loin que l'administration de l'Opéra de Paris lui fit un engagement à raison de cent mille francs par an. Elle débuta sur ce théâtre au mois de janvier 1854 dans le rôle de Valentine des Huguenots. Rien ne petit donner une idée des transports du public et des exagérations de la presse : il semblait que Mlle Cruvelli eût été la première à comprendre ce rôle ; cependant sa manière de phraser était très défectueuse, et le caractère qu'elle donnait au personnage était en opposition manifeste avec celui qui avait été dans la pensée des auteurs. Quand l'effervescence fut calmée, on s'aperçut qu’on avait été trop loin : alors commença une réaction dans l'opinion publique, qui tomba dans une exagération contraire. Le dernier rôle où Mlle Cruvelli retrouva un peu de l’ancienne faveur qui l’avait accueillie à ses débuts fut celui que Verdi avait écrit pour elle dans les Vêpres siciliennes. Cet ouvrage fut celui qu'elle chanta la mieux : elle y mit plus de tenue, contint les éclats de sa voix, et phrasa d'une manière plus simple et plus naturelle. Ce rôle marqua la fin de sa carrière dramatique : dans l'hiver suivant, elle se retira du théâtre et devint la femme du vicomte Vigier. (François-Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens, 1866)

Mlle Cruvelli. Ancienne cantatrice des Italiens et de l'Opéra où elle a brillé, pendant le peu d'années qu'elle y a passées, à l'état d'étoile de première grandeur. — Née Sophie Cruwell, le 12 mars 1826, elle a épousé, en 1856, le baron depuis vicomte Vigier. Elle a, en même temps, quitté définitivement le théâtre. (Georges d’Heylli, Dictionnaire des pseudonymes, 1887)

|