CHANSONS DE LA GUERRE

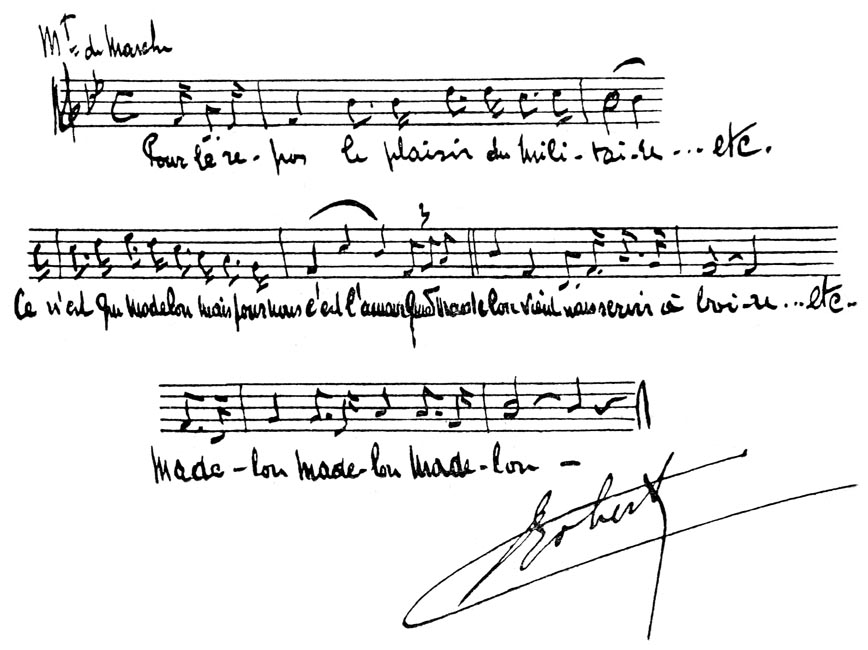

Camille Robert, compositeur de Quand Madelon...

Un jour qu'aux environs de Melun, sur la route de Chartrettes, j'apprenais mon métier improvisé et fort problématique de chef de section en guerre, le lieutenant Carton, qui devait magnifiquement mourir à l'assaut de l'imprenable citadelle de Dinant-sur-Meuse, en août 1914, nous arrêta pour une théorie en pleins champs sur le rôle de la chanson en guerre.

Il nous dit ses vertus d'entraînement, sa faculté de relèvement des courages abattus, son pouvoir magique contre la fatigue, l'enthousiasme communicatif de ses grivoiseries audacieuses.

Cette dernière parole nous étonna dans la bouche d'un homme rigide et vertueux, mais le futur héros insista. « La chanson du soldat français sera gauloise ou ne sera pas. » Puis, se tournant vers notre sergent, ce grand diable de Malaspina, il commanda : « Allez-y du répertoire. » Et ce fut une promenade folle.

Le sergent, qui était un joyeux drille, déballa tous les refrains. Son coffre était puissant. Nous dégustâmes et entonnâmes successivement :

Il était une charcutière...

Meunier, tu dors...

La Dame du couvent...

Qu'on apporte du vin...

Voilà le navet...

et bien d'autres dont il ne m'est point possible de traduire les titres ici sans les trahir.

On y trouvait pêle-mêle de délicieuses ordures, des énormités un peu écœurantes, sauf pour des oreilles de vingt ans émancipées, et parfois des oasis de juvénile philosophie, comme dans cette chanson de l'As de carreau qui a de soudaines harmonies :

S'engager est une folie,

L'amour n'est qu'un vrai tourment,

Car pour être heureux dans la vie

Il ne faut s'aimer qu'un instant.

Juger objectivement cette production serait injuste, il faut la restituer à son ambiance et en concevoir les effets. Deux heures après l'avoir expérimentée, nous étions convaincus : la fatigue était éliminée de nos jambes, même après la grimpée de Saint-Barthélemy ; la chanson devenait un auxiliaire indispensable en temps de guerre.

Nous en composâmes. Elles furent mauvaises. Ou bien elles manquaient de tenue, ou bien elles manquaient de sel. Mais ce fut bien pis, quand le gouvernement voulut s'en mêler. Comme à chaque intervention de l'État, l'insuccès fut notoire. Le Concours de chansons du soldat produisit 12.000 manuscrits pour le rebut, tous plus plats les uns que les autres. Pas une chanson chantable. On comprit enfin que le refrain de route était une fleur sauvage, spontanément surgie, un jour, on ne sait lequel, sur le bord d'un fossé poussiéreux, on ne sait où.

Et l'on n'insista pas.

Mais comme montait la menace d'une guerre possible, le café-concert qui s'adapte toujours à la mode, puisque tout en France finit par des chansons, le café-concert, dis-je, nous fournit les premiers refrains de flamme.

Les voyez-vous !

Le Petit Mécano !

On les fredonnait, non sans émotion, quand le cataclysme brusquement surgit, à l'heure où, béats, les Français traditionnalistes partaient en vacances.

Surpris, les uns déplorèrent la faiblesse de notre artillerie lourde, les autres l'absence d'une nouvelle chanson de guerre, irrésistible, originale.

Alors, comme toujours, la France, par son génie d'improvisation, se sauva : des usines champignons tournèrent d'innombrables obus et la Madelon naquit.

La Madelon dont on ignorait alors le glorieux père, Louis Bousquet, la Madelon inconnue la veille et célèbre le lendemain, la Madelon, bonne fille, émue, émouvante, née pour les planches, transportée au front par une section de Fontenay-sous-Bois ; synthèse prodigieuse des deux aspirations du futur poilu : du pinard et un cœur.

Que de stupidités particulièrement incompréhensibles, l'arrière n'a-t-il pas déversées sur la pauvre Madelon, l'accusant d'immoralité, de grossièreté, de vulgarité, que sais-je encore ! Cette fille qui prétendait appartenir à tous plutôt qu'à un seul écœurait les doctes pontifes qui ne savent pas la puissance du rire. En réalité, Madelon rit, elle rit toujours, elle ne se fâche jamais, et elle verse l'oubli, voilà ses qualités. Et puis elle est un symbole, un symbole charmant, à portée de la main et des yeux, le symbole de la femme aimée et lointaine, la remplaçante qui fait rêver, le sourire qui donne le goût de vivre. Allons, soldat malheureux, console-toi, il y a encore des femmes sur la terre et pour un Français, c'est la seule raison de tenir. Madelon était l'éclair de génie, surgi à la minute de l'orage pour illuminer l'horizon. Quelques mois après, l'Angleterre, formée à notre école, découvrait Tipperary, timide et nostalgique, à l'image d'une armée qui fait ses premiers pas.

Quand les deux troupes se rencontraient, elles se saluaient officiellement par la Marseillaise et God save the King, officieusement par la Madelon et Tipperary. Oserai-je dire sans irrespect que les secondes, plus neuves et plus enlevées, l'emportaient en succès sur les premières ?

***

Las ! la guerre allait détruire par l'expérience toutes nos illusions. Où étais-tu, théorie du service en campagne, quand nous sûmes que l'art de se battre était l'art de se cacher ? Où étiez-vous, chères thèses du lieutenant Carton, du lieutenant Avelot, frère d'artiste, du lieutenant Penancier, aujourd'hui sénateur ? La seule qui nous avait semblé irréfutable, celle sur les Chansons de route allait elle-même recevoir, de la vraie guerre, le pire des démentis. On ne chanta pas pour monter aux tranchées. La période héroïque des mouvements en rase campagne finie après la Marne, on connut l'angoisse muette des relèves réalistes et privées de gloire.

D'ailleurs, dès l'entrée dans les boyaux, l'ordre était de se taire pour ne pas provoquer le barrage allemand. Et, auparavant, sur la route montante, l'homme sans joie, songeait aux huit jours de détresse qui l'attendaient. Le chanteur eût été mal vu. On l'eût pris pour un insulteur de la grande peine des hommes. Avec sérénité, on ruminait son testament.

Nous tentâmes parfois de chasser ainsi le cafard, en Artois, en Champagne et à Verdun, les trois pires secteurs. Peine perdue. Le lanceur de refrains était accueilli comme un piqué. « Au fou ! » criait la colonne. Le chant doit être spontané.

Quand les musiques militaires que nous détestions comme des embusqués reçurent l'ordre de nous distraire officiellement et de nous remonter le moral au cantonnement, elles furent systématiquement boycottées.

Le soldat fit la grève perlée. On dut, dans certains régiments, l'obliger à la présence, ce qui allait à l'encontre des désirs du commandement. Et pourtant, on jouait Madelon !

***

L'essor musical ne peut être qu'un envol. La berceuse des sons vivait de la nécessité. Dans le village, l'homme au repos bénéficiait d'autres distractions, par contre, s'il cantonnait dans la boue, sous la tente, dans l'un des innombrables camps improvisés qui entouraient Verdun ; afin d'échapper au froid, à l'humidité, au dégoût, il endormait sa nostalgie par un concert improvisé.

Et chacun « poussait la sienne ». C'était la Scala, l'Eldorado ou le Petit Casino transporté aux armées.

Un quart d'heure après, le rire était déchaîné : le rire guérisseur et béni.

Mais était-ce vraiment de la chanson de route ?

Celle-ci n'a triomphé et rendu mille services que sur la route descendante, celle qui allait des tranchées au repos. Les hommes étaient harassés, mais ils avaient droit à l'espérance. Brisés par huit jours de veilles et de combats, de travaux et d'alimentation froide, de sommeil impossible et de danger perpétuel, la douce surprise leur était alors réservée d'aller chercher un cantonnement à 20 ou 30 kilomètres de là, dans la nuit implacable qui brise la marche en colonne. C'est alors qu'il fallait chanter, quitte à réveiller l'indigène. Probablement, à cette heure triste d'aurore sale, Dorgelès composa son refrain de marche :

Ah ! tu l'auras,

Tu l'auras, ta Croix,

Si c'est pas la Croix de guerre,

Ce sera la croix de bois.

Il fallait avancer pour pouvoir se coucher, et tout était bon pour nous faire avancer.

C'est alors que je sortis pour ma section, tout mon vieux répertoire de Melun additionné de couplets nouveaux. Comme on rêvait de femmes, on suppliait à gorge déployée Marguerite... ou une autre.

Si tu veux faire mon bonheur,

Marguerite donne-moi ton cœur.

Mais nous nous aperçûmes vite qu'une chanson manquait d'haleine, qu'on en atteignait rapidement la fin et qu'alors le charme était rompu. Il fallait rendre la marche automatique pendant l'intervalle entre deux pauses, c'est-à-dire pendant cinquante minutes.

Les chansons-scies bien scandées s'imposèrent à nos cordes vocales. Nos pères en avaient usé. Ils avaient avalé de longs rubans de route avec les Jambons de Mayence et les Rats qui font que vous ne dormez guère.

C'était vraiment trop innocent. Nous improvisâmes des scies plus sensuelles ou mieux sexuées :

Le lendemain dans l'après-midi,

Notre amoureux revient au logis,

Plein d'espérance et plein d'amour

Pour lui faire sa cour.

...La prend, l'embrasse

Et lui tendant la main,

Lui dit d'un petit air malin :

« Je reviendrai demain. »

Le lendemain dans l'après-midi, etc..., etc...

Un autre mot, plus précis et plus avancé, remplaçait « l'embrasse ». Et sur ce mot, la compagnie tout entière réussissait l'unisson, dans un tonnerre de voix justes et fausses.

Nous improvisâmes encore des scies à deux voix :

Mais dis-moi donc, Jeannette,

Où couchera ce monsieur ?

Il couchera dans ma chambrette

Ah ! Jeannette ! Ah ! Jeannette !

Si tu le veux, je le veux.

Mais dis-moi donc Jeannette, etc.... etc...

Instinctivement, les superténors chantaient les vers de Jeannette et l'effet ne manquait pas de drôlerie.

Puis brusquement, on entendait « sacs à terre » et tombés sur le sol, on dormait épuisés en rêvant de « la fin de la der des der » !!!

Mais il était difficile de lancer une chanson au front. Si le front la composait, il ne disposait d'aucun moyen de lancement. Une fois de plus, la nuque triomphait avec ses innombrables salles chantantes où des artistes embusqués débitaient du patriotisme facile et bêbête.

Une fois encore, front et nuque furent d'accord et coopérèrent au succès national de Tu reverras Paname.

J'ai eu la chance d'assister à la naissance de cet enfant et l'histoire vaut d'être contée. Depuis de longs mois, je jouais un rôle effacé de chef de section dans la bataille de Verdun et le cafard commençait à m'envahir quand, devant mon état de fatigue, le major m'envoya 24 heures à l'infirmerie de la citadelle. C'est dans un abri de la ville martyre que je découvris tout à coup, parmi les infirmiers, mon vieux camarade Chantrier.

Il y répandait un peu de bonne humeur, évoquait Paris pour ceux qui ne le connaissaient point et notait la hantise de tous : voir ou revoir la Capitale.

Ah ! Paname, quel firmament. Jamais Paradis ne tenta aussi directement les humains que Paris les poilus. Revoir Paris, c'était la promesse de toutes les félicités. C'est alors que Chantrier composa son célèbre :

Tu reverras Paname,

mi-badin, mi-dolent, qui berçait un grand songe. Mais ce fut Paris qui lança Tu reverras Paname, Paris qui s'adaptait aux faiblesses de l'avant, lui offrait mille sourires, cent mille bras blancs, et tellement de séductions que le gars de l'infanterie, éberlué, roulait des yeux à facettes pour tout voir à la fois et s'exclamait :

« Ah ! que c'est beau ! que c'est beau ! »

Évidemment ! C'était beau comme tout ce qu'on n'a pas le temps d'approfondir. Enfin, l'heure de la victoire sonna. Les refrains d'héroïsme destinés à secouer l'énergie des défenseurs comme :

Verdun ! on ne passe pas !

firent place aux chants de triomphe et de gratitude. Mais comme Madelon immortelle dominait encore tout le concert, il fallut composer avec elle, on dut même lui emprunter son nom, et ce fut :

La Madelon de la Victoire

qui buvait à la guerre gagnée, avec les vainqueurs revenus. Joffre, Foch et Clemenceau bénéficiaient de ces vers populaires où la reconnaissance française s'inscrivait.

Mais déjà ce n'était plus le front.

Là-bas, nous avions laissé le meilleur de nous-mêmes, avec le plus précieux de nos répertoires.

Les oreilles pleines de cette cocasse et supergauloise Biroute venue des troupes d'Afrique, nous fredonnions encore les refrains générateurs de gaieté.

Déjà on disait : « Tu te souviens ! » On parlait de la guerre comme d'une très ancienne épopée où toutes les forces d'une nation s'étaient soudain révélées à elles-mêmes ; où la chanson, force morale même quand elle est immorale, tenait sa place d'animatrice instinctive, où les quelques belles folies effaçaient déjà les pires souvenirs.

Ah ! l'admirable et dangereuse nature que la nôtre. Nous avions juré de ne jamais oublier et voilà qu'à peine revenus, nous ne parlions plus que de nos marraines, consolatrices de l'improvisation, de nos colis de friandises et des farces jouées au commandement.

Aujourd'hui encore, je ne veux plus me souvenir des atrocités, de la prise de la Cote 140, de la reprise du bois des Buttes, de la défense du Mort-Homme, du sinistre réduit d'Avocourt, de la Côte du Poivre, de Louvemont-Linceul, des mutineries de Champagne, des punitions sommaires, non, non, tout cela doit s'effacer comme doivent s'effacer les images du désespoir.

Dans ma mémoire ne veulent vivre et revivre que les rares minutes de joie, les heureuses journées de repos et les bonnes parties jouées au cantonnement avec des camarades redevenus enfants.

Une vieille bouteille ; un joli minois qui passe ; un lit, suprême espoir, dans une maison souriante et voilà que soudain on chante.

Ah ! la berceuse du chant qui console, quel baume n'a-t-elle pas versé dans nos cœurs meurtris ! Le doux sommeil des gamins après l'appel de mort de l'adulte désespéré : miracle !

On se vengeait à l'arrière de n'avoir pu chanter en ligne. On chantait pour se griser et le cœur battait comme en écoutant jadis Sambre-et-Meuse dans les rues de Paris.

L'éternel masculin ! Le besoin de croire et d'aimer, même aux heures de haine. Le réconfort de l'espérance pour tremper le courage éprouvé.

Il me souvient qu'un soir du pire Verdun, nous nous reposions dans un village de la Meuse, et la frénésie aidant, on se mit à chanter « chacun la sienne ». Toutes les chansons du front défilèrent au programme. L'insouciance montait en nous comme des fumées de champagne. On se versait de l'oubli à pleins couplets. Les refrains hantaient les cervelles comme des psaumes hantent les atmosphères d'encens. On entrevoyait le retour, on humait la paix, on pressentait la victoire, on revivait, on effaçait le drame, tout était fini.

La chanson nous avait enlevés sur ses ailes. A minuit, le clairon tout à coup éveilla le village. Alerte ! Deux heures après, lourds de sommeil, nous nous enfoncions dans la nuit sans croire que nous remontions en ligne. Le rêve continuait. Les cervelles fredonnaient l'amour... La compagnie ne réalisait plus.

Il fallut le canon pour l'arracher à sa torpeur et ce fut un atroce réveil : Thiaumont, Douaumont, trente jours de ligne, un tiers d'effectif fauché. La Chanson n'y pouvait plus rien.

José GERMAIN,

Officier de la Légion d'Honneur,

Président honoraire de l'A. des Écrivains combattants de France.

(Préface pour Une heure de musique avec les Chansons de la Guerre, 1930)