l'Incendie de l'Opéra-Comique

(25 mai 1887)

=> Plaidoirie de Maître Félix Decori (1887)

|

L'INCENDIE DE LA SALLE FAVART

En ce début de mai 1887, un incident va raviver une polémique toujours latente, relative à l'insécurité régnant Salle Favart. Durant un entracte de l'Etoile du Nord de Meyerbeer, une herse se détache du cintre, blessant la première danseuse ainsi que le chef machiniste. Une nouvelle fois Monsieur Steenackers, député de la Haute-Marne interpelle, lors d'une séance houleuse à l'Assemblée Nationale le 12 mai 1887, Monsieur Berthelot ministre des Beaux Arts. Il dénonce la vétusté du bâtiment, son extrême exiguïté, rappelant les dangers encourus tant par le public que par le personnel, ainsi que les nombreux rapports établis sur le sujet. La réponse du ministre surprend : « Nous pouvons considérer comme probable que l'Opéra-Comique brûlera, c'est un fait statistique. » Tout le monde conservait en mémoire les incendies survenus ces dernières décennies (Opéra Le Peletier 1873 ; Montpellier 1876 ; Nice et Ring Theater de Vienne en 1881 avec ses quatre cent soixante-dix morts). Cette phrase lui coûtera son poste après le drame.

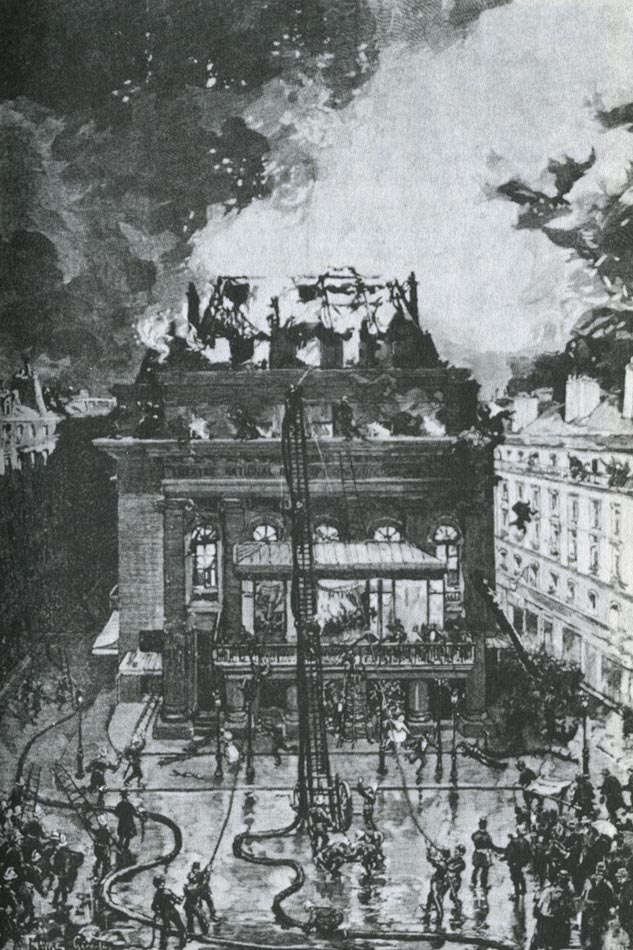

Au soir du 25 mai 1887, mille six cents personnes se pressent pour entendre le Chalet d'Adam, en lever de rideau et Mignon d'Ambroise Thomas, œuvre chérie du public, créée salle Favart en 1866 par Célestine Galli-Marié, la première Carmen. A 20 h 30 l'orchestre attaque l'ouverture de Mignon. A 20 h 55, alors que Mlle Simonnet (Mignon) s'exclame : « O vierge, mon seul espoir, protège ta créature » un grésillement côté jardin attire l'attention de quelques choristes. Un morceau de ferme de plafond, celui du Roi malgré lui de Chabrier créé six jours auparavant, se consume sous l'effet de la chaleur dégagée par une herse à gaz, parvenue au contact du décor. Des débris atterrissent aux pieds des artistes. Taskin (Lothario) tente d'apaiser le public, qui inquiet, commence à se lever. On s'attend à voir l'eau ruisseler, mais rien – une polémique s'élèvera quant à l'attitude des pompiers de service, la maison disposant de trente-huit points d'eau et du matériel adéquat. Le rideau de fer ne s'abaisse pas (il avait été rendu obligatoire après l'incendie de l'Opéra Le Peletier en 1873). Un grand châssis, une toile en combustion s'abattent sur la scène, les flammes, la fumée envahissent la salle. Les spectateurs et les musiciens se ruent vers les sorties. L'exiguïté des couloirs, des escaliers est telle que la foule ne progresse que très lentement. Le commissaire Veron, de service ce soir-là, procède à l'évacuation méthodique de l'amphithéâtre, très menacé, et tente de rétablir un semblant d'ordre. Le gaz s'éteint alors et une panique indescriptible s'empare de tous. Les escaliers de dégagement mal signalés, les portes de secours closes, de nombreuses personnes cherchent refuge dans la buvette des deuxièmes galeries, voie sans issue (vingt-quatre morts). D'autres trouveront un asile sur les balcons du troisième étage qui ceignent le bâtiment sur ses trois côtés. Ils seront secourus par les pompiers intervenus par centaines, qui pour la première fois, utiliseront les grandes échelles de vingt-quatre mètres. Ils sauveront les spectateurs réfugiés sur l'entablement du sixième étage ainsi que les costumières parvenues sur le toit (leur atelier étant situé sous les combles au septième étage). Taskin dont il faut souligner l'héroïsme sera le dernier artiste à sortir et Soulacroix (Laerte) s'échappera par la fenêtre de sa loge grâce à une corde à nœuds acquise par le ténor Talazac, en prévision d'un tel événement. A 22 heures la toiture et le chapeau de la salle s'écroulent. Le feu fera rage jusqu'à 1 heure du matin, attirant quelques deux cent mille curieux, que l'infanterie et la Garde républicaine devront contenir. Au matin du 26 un spectacle de souffrance et d'horreur s'offre aux sauveteurs. Lourd bilan : cent dix morts environ dont seize membres du personnel (danseuses, choristes, ouvreuses...) et plus de deux cents blessés. Des scènes éprouvantes d'identification se déroulent aux ambulances ouvertes rue Drouot, à la Bibliothèque Nationale ainsi qu'à l'Hôtel-Dieu. La presse se déchaîne, les compositeurs et les chansonniers s'emparent des faits. Les chambres votent l'octroi de dons en aide aux familles des victimes et des galas de soutien s'organisent dans les théâtres. Des funérailles nationales pour les vingt-deux victimes non identifiées ou non réclamées ont lieu à Notre-Dame le 30 mai 1887. Elles reposent au Père-Lachaise (96e division).

Un procès retentissant à l'encontre de Léon Carvalho, le directeur de Favart, d'Archambault, architecte des Beaux Arts et de plusieurs membres du personnel mobilisa l'opinion durant l'hiver 1887. Condamnés, ils interjetèrent appel du jugement et furent acquittés en mars 1888... Trois ans plus tard, Carvalho reprit la direction de l'Opéra-Comique et ce jusqu'à son décès en 1897... Cette année-là, brûlera le Bazar de la Charité et en 1900 la Comédie-Française.

(José Pons, Opéra international n° 109, décembre 1987)

|

|

L'INCENDIE DE L'OPÉRA-COMIQUE EN 1887

En ce mois de mai 1887, la saison de Paris battait son plein. Au Palais de l'Industrie se tenait le Salon ; or, l'on se devait de ne pas quitter la capitale avant qu'il eût fermé ses portes. L'Exposition annuelle d'horticulture occupait le Palais de la Ville de Paris, et, Cours-la-Reine, l'Exposition canine attirait la société élégante. Pour compléter ce tableau des distractions parisiennes, il y avait une crise ministérielle et des manifestations en faveur du général Boulanger, qui, au fumoir, fournissaient aux hommes un sujet de conversation, entre les liqueurs et le cigare. Provinciaux et étrangers étaient venus en foule dans la capitale, bien que le temps frais et humide lui enlevât de son charme. Ils couraient les expositions, les grands magasins et les théâtres.

Il y a foule pour entendre « Mignon ».

Le soir du 25 mai, ils sont nombreux à l'Opéra-Comique, où l'on donne Mignon et, en « lever de rideau », le Chalet, d'Adam. Le livret attendrissant, la partition habile et facile d'Ambroise Thomas assurent depuis vingt et un ans à Mignon un succès qui ne se dément pas. Dans les plus lointaines provinces, et bien au-delà de nos frontières, on chante « Connais-tu le pays ?... » et la prière de Mignon : « Dieu, protège ta créature... » A l'affiche, il y a, ce soir-là, des artistes aimés du public : Mouliérat dans le rôle de Wilhelm Meister, Mlle Simonnet dans celui de Mignon, Soulacroix dans celui de Laërte, Taskin dans celui du harpiste Lothario, etc. Aussi, dès 19 heures, les quatre étages de la salle sont-ils presque complètement garnis de spectateurs. Il y a plus de 1 400 entrées, et le caissier suppute déjà, avec satisfaction, une recette de près de 6 000 francs. A 19 h 15, devant les grandes portes, place Boieldieu, quelques retardataires descendent en hâte des voitures de place et s'engouffrent dans le théâtre. Cinq minutes plus tard, le rideau se lève sur le Chalet. Pendant cet acte unique arrivent encore des spectateurs fort élégants, car il est de bon ton de paraître n'attacher que peu d'importance au « lever de rideau ». A 20 h 30, après l'entracte, l'orchestre attaque l'ouverture de Mignon. On applaudit le joyeux air de danse — une forlane — qui la termine, et le rideau se lève sur une cour d'auberge allemande, pleine de mouvement, de danses et de chants. L'acte se déroule avec animation, car la troupe est bonne. Wilhelm Meister vient d'arracher Mignon à son tourmenteur Jarno et de chanter :

Ici pouvais-je prévoir

quand plusieurs choristes lèvent la tête et regardent vers les cintres.

une scène de sauvetage par les pompiers, à l'aide de la grande échelle, qui leur permit de recueillir nombre de personnes réfugiées dans les combles et sur les corniches

Un grésillement, puis une flamme.

Il est 20 h 55 ; que se passe-t-il ? Quelques choristes ont entendu un grésillement et aperçoivent, côté jardin, un morceau d'un plafond flottant — utilisé pour le Roi malgré lui, de Chabrier, ouvrage créé six jours auparavant — qui se recroqueville sous l'action de la chaleur dégagée par une herse à gaz, dont un bec forme jet, et qui se trouve presque au contact de ce léger décor. Avant même que les spectateurs et certains des chanteurs qui sont sur le plateau se soient aperçus du mouvement des choristes, ce morceau de décor prend feu, et des débris enflammés du filet tombent aux pieds des artistes. « On aurait dit une pluie d'or », raconte un témoin. Choristes et figurants, qui sont, à cet acte, très nombreux en scène, manifestent une vive émotion, tandis qu'une grande et confuse rumeur monte de la salle où, déjà, des spectateurs se lèvent et gagnent la sortie. Il semble, un instant, que la panique va se produire, précipitant la foule vers les portes ; mais, tandis que les flammèches pleuvent serrées autour de lui, Taskin-Lothario s'avance sur le devant de la scène et dit, d'une voix paisible : « Ne vous effrayez pas, un incendie vient de se déclarer, mais il n'a pas de gravité. Conservez votre calme. » Le régisseur Bernard recommande lui aussi le calme et fait sortir, en ordre, les artistes. Pendant ce temps, Mlle Simonnet-Mignon, qui n'a pas perdu un instant son sang-froid, achève de chanter son air, l'invocation « Dieu, protège ta créature... », qui va, dans quelques instants, cesser d'être une fiction théâtrale. Cependant, elle le termine malaisément, car, à l'orchestre, les musiciens s'arrêtent un à un. Dans la salle, d'ailleurs, on ne l'écoute plus. Presque tout le monde est debout, inquiet, mais calme encore, regardant la lueur que l'on commence à distinguer. On s'attend à voir, d'un instant à l'autre, l'eau ruisseler sur la scène — ce qui prouverait que la lutte contre le feu est commencée dans les cintres — et descendre le rideau de fer. Mais pas la moindre goutte d'eau n'apparaît, et le rideau de fer ne s'abaisse pas... Pourquoi ? Les spectateurs n'ont même pas le temps de se poser la question, quand, avec fracas, s'abattent sur la scène un grand châssis de décoration et un large morceau de toile enflammée. Des cris « Au feu ! » s'élèvent, qui se transforment en un hurlement d'angoisse quand, soudain, en même temps que la fumée envahit le haut de la salle, des flammes surgissent, grondantes, et, aspirées par la cheminée de l'énorme lustre, lèchent le plafond et les draperies des plus hautes loges d'avant-scène. Et le rideau de fer ne descend toujours pas...

des scènes douloureuses se déroulèrent lors de l'identification des victimes, que vinrent reconnaître parents et amis

Soudain, toutes les lumières s'éteignent.

La foule, sans doute, ne s'en aperçoit même plus : car c'est la panique, la panique aveugle, la panique contagieuse. Sur la scène, où quelques artistes sont demeurés, et dans les coulisses, c'est une fuite éperdue vers les issues. Dans la salle, c'est la ruée vers les portes, les couloirs, les escaliers, la rue. Des musiciens, enjambant la cloison de l'orchestre, rejoignent les spectateurs. Loges et galeries se vident en un clin d'œil. Cependant, un certain ordre se rétablit, qui évite les « bouchons » aux portes et les sauvages bousculades, grâce à l'autorité et au sang-froid du commissaire de police Véron, qui était de service à la représentation, et du garde municipal Mathé, qui fait évacuer méthodiquement, rang après rang, l'amphithéâtre directement menacé par le feu qui progresse avec rapidité. Tandis que la salle achève de se vider, dans les couloirs et les escaliers la foule serrée n'avance que lentement. Cependant, il semble encore que les spectateurs pourront évacuer sains et saufs le théâtre, puisque le feu parait, pour l'instant, cantonné côté scène et coulisses, et dans les hauteurs de la salle. Que deviennent les artistes et le personnel ? A cette heure, chacun pense à son propre sort, au salut que représentent, un, deux ou trois étages plus bas, les portes qui s'ouvrent sur la place... Mais, soudain, dans la salle, dans les couloirs, dans tout le théâtre, le gaz s'éteint. C'est l'obscurité. Les quelques lampes à huile de l'éclairage de sûreté parviennent d'autant moins à la dissiper que, par les portes de la salle laissées largement ouvertes, la fumée envahit maintenant escaliers et couloirs. Bientôt, faute d'oxygène, plusieurs des lampes s'éteignent. Il n'y a plus que les reflets sombres de l'incendie. Alors, c'est l'affolement et une totale confusion. On s'élance et on tâtonne, on se heurte, des corps tombent, que l'on piétine, la foule tournoie, cherche des escaliers et des portes, s'engouffre dans des pièces sans issue, comme la buvette des deuxièmes galeries, où l'on retrouvera vingt-quatre cadavres, dont vingt et une femmes. Des deux escaliers de secours que devraient pouvoir utiliser — outre les deux grands escaliers — les spectateurs des deuxièmes galeries et des troisièmes et quatrièmes loges, l'un n'est ni connu ni signalé, l'autre conduit à une porte donnant rue Marivaux. Une grappe humaine s'y jette, arrive à la porte. Elle est fermée. Tandis que certains se ruent vainement contre les battants de bois épais et hurlent, dans l'espoir qu'un secours viendra de l'extérieur, d'autres, les plus nombreux, refluent aux étages supérieurs. Aveuglés, suffoqués, asphyxiés, ils s'écroulent avant d'avoir pu atteindre les baies qui, au troisième étage, s'ouvrent sur le balcon de pierre ceignant trois côtés de l'édifice. Sur ce balcon, cependant, de. nombreuses personnes ont déjà pu se réfugier. Toutes seront sauvées. Mais ce sont les spectateurs des quatrièmes galeries — le « poulailler » — qui connaissent le sort le plus affreux. Très vite, les flammes, attisées par l'afflux d'air, ont atteint le bord d'appui des galeries ; néanmoins, presque tout le monde a pu fuir la salle et descendre, dans la fumée, jusqu'au second étage. Mais là, d'énormes tourbillons asphyxiants, jaillissant par les portes de la salle et montant des étages inférieurs, assaillent les malheureux, qui s'effondrent sur les marches... Et les cris s'éteignent peu à peu, les bruits confus, bris de vitres, appels, que l'on entendait de la rue, venant du théâtre, cessent...

des corbillards emportent les cercueils à travers les décombres

D'étonnantes défaillances.

Cependant, le drame ne se joue pas seulement du côté du public. Il n'est pas moins grand côté scène et coulisses. C'est là que le feu a éclaté, là qu'il se propage le plus vite. D'autant plus vite que nul ne l'a sérieusement attaqué. Et c'est bien un des aspects les plus lamentables de cette tragique affaire que la défaillance à peu près totale des hommes chargés de la sécurité. Il y avait, ce soir-là, comme lors de chaque représentation, sept pompiers, commandés par un sergent. Trente-huit postes d'eau, avec tuyaux de cuir et lances, étaient répartis dans le théâtre, dont sept sur la scène ou à son voisinage immédiat. Quand le morceau de plafond flottant carbonise, puis s'enflamme, chacun s'attend à voir agir le pompier André qui, un seau d'eau à côté de lui, se trouve, côté jardin, à proximité du foyer. Mais l'homme suit avec une telle attention le spectacle qu'il ne s'aperçoit de rien ! Il faut les cris du public et des acteurs pour l'arracher à sa contemplation... ou à son rêve. Il se précipite alors sur le poste d'eau, en ouvre le robinet, commence à dérouler le tuyau... puis bat en retraite et s'enfuit ! Le sergent Camine, lui, se tient côté cour ; quand il voit que le feu éclate, il ne l'attaque pas aussitôt avec ses hommes. Non, il monte en courant trois étages pour se rendre compte de près de ce qui se passe dans les cintres... Un poste d'eau est là, il en déroule le tuyau, mais pense soudain que peut-être nul n'a donné l'alerte. Alors, il abandonne la lance avant de s'en être servi et redescend au rez-de-chaussée, au poste... où un de ses hommes a déjà alerté la caserne de la rue Blanche ! Pendant ce temps-là, et bien que les machinistes s'efforcent de les abattre, les décors prennent feu les uns après les autres. Ils sont si serrés dans les cintres — il y a là plus de trente rideaux de fond, soixante frises et onze fermes de plafond — qu'on eût dit « les feuillets d'un livre suspendu qu'on apercevait par sa tranche inférieure ». Dans l'affolement et le désordre, nul ne commande ou ne prend l'initiative de baisser le rideau de fer. Cependant, si les ordonnances de police avaient été respectées, il pouvait descendre de lui-même, car il est prescrit qu'il doit être soutenu par des câbles combustibles. Or, ces câbles ont été remplacés ou doublés par des câbles métalliques ! Bientôt, le feu prend une telle extension, la fumée provoquée par la combustion des peintures est si toxique que les machinistes ne doivent plus songer qu'à s'enfuir au plus vite. Par chance, tous y parviennent et rejoignent artistes, choristes et figurants qui étaient en scène au moment où l'incendie commença, et qui ont pu facilement gagner la rue. Taskin-Lothario est resté le dernier, après avoir sauvé quelques papiers importants dans le bureau du directeur, Carvalho, qui n'est pas au théâtre ce soir-là. Soulacroix-Laërte, qui est remonté dans sa loge, mais à qui les flammes coupent toute retraite, s'échappe par la fenêtre, en utilisant une corde à nœuds qu'il avait achetée, longtemps auparavant, en prévision d'un incendie du théâtre !...

Malheureusement, ceux des choristes et figurants qui sont imprudemment remontés dans leurs loges pour y prendre leurs vêtements ne disposent pas du même moyen de sauvetage. Ponts et escaliers de bois flambent au-dessous d'eux. Que faire ? Certains s'enferment dans leur loge, et deux seront sauvés après être restés, pendant trois quarts d'heure, cramponnés à l'appui de leur fenêtre. D'autres parviennent à gagner les étages supérieurs, et, le feu les talonnant, se réfugient sur un étroit entablement qui court à la hauteur du sixième étage. Sur ce vertigineux refuge viennent bientôt les rejoindre plusieurs costumières, dont les magasins et ateliers occupaient les combles. Elles ne se sont aperçues de l'incendie que lorsque couloirs et escaliers étaient devenus inaccessibles. Une seule possibilité de salut s'offre à elles : les toits. Elles se hissent sur le chapeau du bâtiment, mais leur maîtresse, Mlle Thomas, sentant le danger, les exhorte à n'y point rester, et, courageusement, les fait glisser jusqu'à la corniche du sixième étage. Là, l'une d'elles est prise de vertige, tombe en hurlant et s'écrase dans la rue. Toutes les autres devaient être sauvées, un moment plus tard, par les pompiers. Cinq danseuses, dont la loge est au sixième étage, sur la rue Favart, sont, elles aussi, prisonnières du feu. Leur fenêtre, garnie de barreaux de fer, ne permet aucune évasion. Deux d'entre elles se jettent, à travers flammes et fumée, dans un escalier ; une seule, quoique brûlée, parvient à s'échapper. On ne retrouva rien de l'autre, femme du chef machiniste Varnout. Les trois demeurées dans la loge y périrent, avec une de leurs habilleuses.

pendant des jours, on déblaya les ruines du théâtre, où bien des corps restaient ensevelis...

Le sauvetage s'organise.

Tout cela, qui demande un long récit, n'a duré que quelques minutes, car l'incendie, gagnant le magasin des costumes par les greniers, s'est propagé avec une extraordinaire rapidité dans la partie supérieure du théâtre. Alors que toute cette partie de l'édifice brûle déjà, la façade demeure obscure ; aussi nul n'imagine qu'une effroyable tragédie s'est déroulée derrière ses murs. Très vite, une foule de passants et de voisins s'est amassée, mêlée aux spectateurs en costume de soirée. On exhorte à la patience ceux qui se sont réfugiés sur le balcon du deuxième étage et appellent au secours. Des hommes tentent d'élever des échelles, pendant que d'autres pénètrent dans le théâtre et commencent le sauvetage dans les escaliers et les dégagements inférieurs. Des agents, postés sur les boulevards en prévision d'une manifestation boulangiste, accourent. A 21 h 15, un quart d'heure après l'alerte, on entend un galop de chevaux ; ce sont les voitures de pompiers qui arrivent, toutes chaudières allumées. Bientôt les sapeurs de plusieurs casernes sont là, et dix pompes à vapeur mises en batterie ; mais, à 21 h 30, des torrents de flammes sortent par les lucarnes et de vives lueurs commencent à apparaître à travers les grandes baies de la façade. Il n'est plus possible de préserver les bâtiments ; aussi, en même temps qu'on protège les maisons voisines, met-on tout en œuvre pour sauver ceux qui n'ont pu s'enfuir du théâtre. Pour la première fois, on utilise les grandes échelles de vingt-quatre mètres, et l'on peut ainsi porter secours à ceux qui se serrent sur les balcons ou l'entablement du sixième étage. Dans le théâtre même, les pompiers, n'ayant évidemment pas encore de masques, ne peuvent aller très avant dans les couloirs et les escaliers. Néanmoins, ils arrachent à la mort plus de deux cents personnes. Des machinistes, des figurants, des spectateurs les aident de leur mieux. On établit en hâte des ambulances dans toutes les pharmacies voisines et chez des commerçants, car les blessés sont nombreux. Certains souffrent d'un commencement d'asphyxie, d'autres de brûlures, d'autres ont été piétinés. Déjà, on dénombre treize morts, parmi lesquels un habitant d'une maison voisine qui, monté sur son toit pour mieux voir le spectacle, a glissé. A 22 heures, dans un fracas épouvantable, la toiture et le chapeau de la salle s'effondrent. D'immenses gerbes de feu jaillissent, des flammèches sont emportées par le vent. Par les fenêtres de la façade, la lumière apparaît si vive que l'on croit voir un ruissellement de métal en fusion. A 23 heures, tout un quartier de Paris est illuminé par l'incendie, aux alentours duquel se pressent plus de cent mille curieux. Pour les contenir et dégager les pompiers, il faut faire appel à la Garde républicaine et à un régiment d'infanterie.

on retrouva dans les décombres ce fragment noirci d'une copie de travail de la partition du Roi malgré lui, créé six jours plus tôt à l'Opéra-Comique - cette même oeuvre dont un décor, en prenant feu, fut à l'origine de l'incendie

Un spectacle d'horreur.

Vers 1 heure du matin, l'incendie, n'ayant plus rien à dévorer, décroît, et, dans la matinée du 26, on peut enfin pénétrer dans les ruines du théâtre. On se rend alors compte avec horreur de l'ampleur du drame ; après trois jours de recherches, « on a découvert 76 cadavres », déclare le procureur de la République ; « 84 », selon le préfet de police, car on a retrouvé, outre des corps, pas toujours identifiables, des débris humains informes. Une vingtaine de personnes sont portées disparues. Le bilan est donc très lourd : environ 110 morts — dont 16 membres du personnel du théâtre — et plus de 200 blessés. Dans les jours qui suivent, une violente campagne de presse se déchaîne contre ceux qui n'avaient pas respecté les ordonnances de police relatives à la sécurité. Qui est responsable ? Carvalho, qui dirigeait avec grand succès l'Opéra-Comique depuis 1876, est particulièrement attaqué. Le Conseil municipal lui adresse un blâme pour « incurie ». Mais on attaque aussi les services de police qui n'ont pas procédé aux inspections nécessaires. On s'en prend enfin au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Berthelot, qui, le 12 mai, interpellé par le député Steenackers sur les conditions d'insécurité dans lesquelles fonctionnait l'Opéra-Comique, avait répondu : « C'est un fait de statistique qu'il n'est aucun théâtre qui n'ait brûlé... Par conséquent, nous pouvons considérer comme probable que l'Opéra-Comique brûlera. J'espère toutefois que ce sera le plus tard possible. » Ce ton désinvolte avait fait sourire la Chambre... En novembre et décembre 1887, devant le tribunal correctionnel, comparaissaient Carvalho, Archambault, architecte des Beaux-Arts, Lecointre, contrôleur en chef, Varnout, chef machiniste, Balland, concierge du théâtre, Camine, sergent de pompiers, et le pompier André. Après de longs débats, Carvalho fut condamné à trois mois de prison et 200 francs d'amende, le pompier André à un mois de prison. Tous deux devaient payer solidairement 50 000 francs aux diverses parties civiles. Les autres inculpés furent acquittés. Carvalho et André interjetèrent appel de ce jugement, et, le 14 mars 1888, les magistrats de la Cour d'appel les acquittaient. Trois ans plus tard, Carvalho reprenait la direction de l'Opéra-Comique. Il devait la conserver jusqu'à sa mort, en 1897.

(Henri Narlay, Musica disques, juillet 1963)

|

incendie de l'Opéra-Comique (2e salle Favart) dans la nuit du 25 au 26 mai 1887

|

A PROPOS DE L’INCENDIE DE L’OPÉRA-COMIQUE

(publié dans la la Nature n° 733 du 18 juin 1887 et numéros suivants)

L'incendie de l'Opéra-Comique a été raconté par la presse quotidienne tout entière ; il nous suffira de rappeler qu'il a eu lieu subitement le mercredi 25 mai, au moment même de la représentation de Mignon, et pendant le premier acte de cette pièce. Sous l'action d'un bec de gaz, le feu prit tout à coup aux frises de la scène ; en quelques secondes, les décors se trouvèrent enflammés, et le foyer ne tarda pas à acquérir une intensité et un développement que rien alors ne pouvait arrêter.

L'incendie de l'Opéra-Comique, à Paris, le 25 mai 1887. - Usage des échelles de sauvetage.

Il résulte de ce début de la catastrophe, que la cause même d'un tel accident pourrait être évitée : 1° en employant la lumière électrique comme éclairage ; 2° en se servant de décors incombustibles. Aussitôt que le feu se manifesta, la panique se répandit parmi le personnel du théâtre et les spectateurs. Tandis que la salle pouvait être évacuée en cinq minutes si le public avait gardé son sang-froid, les poussées et les bousculades qui eurent lieu au milieu des fumées dont le monument se remplissait peu à peu, eurent pour résultat d'obstruer certaines issues, et d'empêcher que l'on ouvrit des portes par où pouvaient s'échapper les victimes. Plus de quatre-vingts personnes périrent asphyxiées ou brûlées par les flammes. Cette catastrophe démontre la nécessité d'avoir dans les théâtres et les salles de réunion, de très nombreuses issues, d’éviter les portes à battants que la pression d'une foule affolée peut empêcher d'ouvrir, et de se servir autant que possible à l'entrée des loges de portes à coulisses, entrant dans le mur, et dont aucune pression extérieure n'entraverait le fonctionnement. Quelques personnes se figurent que lors de l'incendie d'un théâtre, il est bon de ne point se hâter, de rester en place dans son fauteuil ou dans sa loge, d'attendre que les poussées aient cessé, pour sortir parmi les derniers. C'est une erreur qui a coûté la vie à de nombreux spectateurs. Quand le feu se déclare dans un immeuble, et surtout dans un théâtre, l'apparition des flammes est précédée par un dégagement extraordinairement intense de fumées âcres, irritantes, formées par la distillation de toutes les matières organiques, décors, tissus, tentures, chauffées par les premières flammes. Ces fumées, formées d'oxyde de carbone, de vapeurs empyreumatiques, et d'acroléine, provoquent la toux, la suffocation, irritent les yeux, et déterminent promptement l'asphyxie. L'intérieur d'un théâtre incendié ne tarde pas à être rempli entièrement de ces gaz, dont la température très élevée produit une dilatation considérable ; quand les premières issues sont ouvertes, ces gaz comprimés s'échappent en torrents de fumée. L'air du dehors rentre par un contre-courant, et fournissant l’oxygène nécessaire à la combustion, les gaz prennent feu. Les flammes s'élèvent alors, et dévorent tout, au milieu des cris désespérés des victimes. Pendant la terrible catastrophe du 25 mai, on a accusé le service des pompiers d'être lent : on a dit que les premières pompes n'avaient guère fonctionné qu'un quart d'heure auprès le commencement du sinistre. Nous avons voulu nous rendre compte de ce qu'il y avait de justifié dans ce reproche, et nous avons reconnu qu'on ne pouvait opérer avec plus de rapidité qu'on en a mis. Les casernes de pompiers, qui seules possèdent les grandes pompes à vapeur, les plus voisines de l'Opéra-Comique, sont les trois casernes de la rue Blanche, de la rue J.-J. Rousseau et de la place du Château-d'Eau. Il a fallu prévenir par les boutons électriques le sapeur de service à ces casernes ; aussitôt l'alarme du feu donnée, il faut atteler les chevaux et partir à toute vitesse. L'opération de l'attelage dure au moins deux minutes, et ne saurait être exécutée plus promptement. Il faut ensuite le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu du sinistre au milieu de la circulation des rues ; une fois arrivé, il faut placer les tuyaux, faire fonctionner les pompes : il est de toute impossibilité qu'un quart d'heure au moins ne se soit écoulé déjà, et, en un quart d'heure, le foyer, quand il s'agit d'un théâtre où tout est combustible, a déjà pris un développement que rien ne saurait plus vaincre. Les pompiers des petits postes du voisinage de la rue Drouot, de la rue de Choiseul et de la Bibliothèque nationale, sont arrivés avant ceux des casernes ; mais ces sapeurs ont aussitôt couru au secours des personnes avant d'attaquer le feu. Non, il n'y a rien à reprocher au service des pompiers ; bien au contraire. Il m'a été donné pour ma part d'assister au sauvetage de deux malheureuses femmes que l'on apercevait tout en haut du monument, au-dessus de la dernière corniche qui borde les toits, et les sapeurs, que j'ai vus à l'action, ont montré le courage et le dévouement qui sont l'honneur de leur corps. Les flammes s'élevaient déjà de toutes parts des toits et des fenêtres mansardées. La fumée enveloppait le monument tout entier, mais de temps en temps, un coup de vent la rabattait, et l'on voyait alors les deux malheureuses, faire des gestes désespérés. Parfois elles semblaient vouloir se jeter du haut de l'édifice, et la foule qui les voyait d'en bas, leur criait avec une angoisse que rien ne saurait dépeindre : « Attendez, attendez, voilà les pompiers ! » Une immense échelle à montants mécanisés arriva ; on la plaça devant la façade de l'Opéra-Comique, on la dressa de toute sa longueur, et les pompiers montèrent jusqu'à sa partie supérieure. Mais l'échelle n'atteignait pas encore le sommet de la toiture : il fallut descendre en chercher une autre plus petite. Un sapeur, resté au sommet de l'échelle commençait pendant ce temps à lancer l'eau de l'extrémité de la lance qu'il tenait à la main. Les flammèches tombaient de toutes parts autour de lui, mais il restait impassible au milieu du feu. Un autre pompier ne tarda pas à monter avec une petite échelle qu'il posa sur une des corniches du monument ; il atteignit enfin les malheureuses qu'il aida à descendre, au milieu des acclamations de la foule.

***

Quand une maison devient la proie des flammes, il arrive fréquemment que les issues qui permettraient aux habitants surpris de se sauver sont rendues inaccessibles par la fumée ou par le feu. On aperçoit alors, comme nous l'avons vu précédemment pour l'incendie de l'Opéra-Comique à Paris, des malheureux qui, du haut des fenêtres élevées de l'édifice, font des appels désespérés ; d'autres sont réfugiés sur les toits et ne manqueraient pas de trouver la mort sans les échelles de sauvetage. Il y a plusieurs modèles de ces échelles ; l'une des plus usités dans le régiment des pompiers de Paris est l'échelle Bayley ; c'est telle que nous représentons ci-contre. L'échelle Bayley est destinée non seulement à opérer des sauvetages, mais aussi à faire des établissements, c'est-à-dire à organiser l'attaque du feu, à poser les tuyaux et les lances pour jeter l'eau dans les parties supérieures d'un monument qui est devenu la proie des flammes. Les sauvetages s'effectuent, soit en se servant de l'échelle seule comme moyen de descente, soit en ne l'utilisant que pour porter aux étages les sauveteurs et leurs engins. La hauteur atteinte par cette échelle est de 26m,80 correspondant à un huitième étage environ. Quand elle est dressée et non développée, elle atteint le troisième étage. L'échelle Bayley, qui est utilisée depuis plusieurs années par le corps des sapeurs pompiers de Paris, est remisée à la caserne, sur un chariot toujours prêt à être attelé et à partir avec son équipe au premier signal. Le chariot, attelé de deux chevaux (fig. 1), comprend : un avant-train, un arrière-train, un timon mobile, quatre roues, deux flasques en bois, un siège et deux freins à crémaillère.

Fig. 1. - Echelle Bayley sur son chariot de transport avec son équipage.

Un palan composé de deux moufles, d'une corde à six brins et d'une autre corde à deux boucles, sert à maintenir l'échelle, à la charger et à régler sa descente. L'échelle Bayley est en bois, elle se compose de trois plans à coulisses qui glissent l'un dans l'autre, à la façon des deux parties d'une règle à calcul. Chaque plan comprend : deux montants munis chacun d'un bandage intérieur en câble de fer ajoutant à sa solidité ; vingt-huit échelons dont vingt-sept en bois et un en fer. Chaque plan porte deux câbles en fer avec tendeurs destinés à combattre le fléchissement. Le premier plan est maintenu par deux tendeurs spéciaux fixés à son extrémité supérieure d'une part, et de l'autre à la partie postérieure du cadre. Deux galets fixés à la partie supérieure du troisième plan facilitent le glissement de l’extrémité de l'échelle contre le mur. Les plans à coulisse de l'échelle sont manœuvrés au moyen de manivelles se fixant aux extrémités de l'essieu-treuil pour le développement et le reploiement. Les accessoires renfermés dans le coffre du chariot comprennent : trois cordes de 30 mètres de longueur servant à assurer la stabilité de l'échelle développée lors des grands vents ; une corde pour aider au mouvement de bascule ; des clés à roues, des clés à serrer les écrous, etc. Le chariot, son échelle avec son équipe de onze hommes, pèse 4205 kilogrammes ; le chariot seul pèse 2040 kilogrammes et l'échelle 1395 kilogrammes. L'échelle se manœuvre avec un sergent chef d'équipe, un caporal et huit sapeurs. La figure 2 représente l'échelle dressée et la figure 3 la fait voir alors quelle est entièrement développée dans toute sa longueur.

Parmi les autres échelles les plus usitées par le corps des pompiers de Paris, nous citerons l'échelle Shand-Mason qui est en fer laminé et forgé ; et l'échelle Lieb dont les plans comprennent quatre parties, des arcs-boutants, des montants, une rampe et un treuil. Outre ces grandes échelles de sauvetage ou d'établissement, nous mentionnerons l'échelle à crochet ordinaire qui ne comprend qu’une quinzaine d'échelons et qui se manœuvre à la main ; cette échelle peut servir à monter d'un étage à l'autre d'une maison par les fenêtres. Nous retrouverons un peu plus tard ce petit appareil, quand nous parlerons de la voiture où il est disposé et qui constitue le départ attelé. Les grandes échelles que nous avons fait connaître aujourd'hui, servent la plupart du temps à poser les tuyaux à de grandes hauteurs, mais elles n'en contribuent pas moins aussi, au sauvetage ; nous en pourrions citer de très nombreux exemples.

***

Nous avons vu dans notre précédente notice de quelles ressources pouvaient être, pendant l'incendie de constructions élevées, les échelles à coulisse qui permettent de faire des établissements pour attaquer le feu, ou d'opérer le sauvetage des malheureux que la flamme et la fumée ont surpris. Nous parlerons aujourd'hui de quelques autres systèmes de sauvetage, beaucoup moins utilisés, mais qui peuvent cependant rendre de grands services, et qui font partie du matériel de nos casernes parisiennes. Le sac de sauvetage que nous décrirons d'abord est un véritable tuyau de toile, assez long pour être tendu du haut d'une maison de cinq étages jusqu'au sol, et d'un diamètre assez grand pour qu'un homme puisse y passer facilement. Pour s'en servir, il faut trois sapeurs, un chef, et deux servants ; on emploie en outre trois hommes pour maintenir l'appareil tendu pendant le sauvetage. Le tube de toile est muni à son extrémité supérieure d'une traverse qui permet de le fixer solidement ; on hisse cette extrémité jusqu'à la fenêtre où doivent s'opérer les sauvetages, soit au moyen de cordes, soit au moyen d'échelles. Le chef et son premier servant font entrer l'extrémité du sac dans la chambre, appuient la traverse sous la partie inférieure de la croisée, et fixent convenablement le système avec des cordes. L'extrémité inférieure du sac est, d'autre part, tenue dans la rue par le second servant qui se fait aider par d'autres sapeurs ; il doit s'éloigner le plus possible du pied de la maison, afin de donner au sac l'inclinaison nécessaire, pour que la descente des personnes que l'on veut sauver ne soit pas trop rapide. Dans le cas où la rue est étroite, et où l'on ne saurait donner une pente suffisante au tuyau de toile, le second servant ferme le sac à sa partie inférieure, au moyen de la coulisse placée à son extrémité, passe un petit cordage dans les boucles, et peut arriver, par ce moyen, à donner de l'inclinaison à la partie inférieure de l'appareil. La personne qu’il s’agit de faire descendre étant parvenue à la fermeture, on lâche doucement le cordage jusqu'à ce que l'extrémité du tuyau pose à terre.

Emploi du sac de sauvetage.

Notre figure montre l'emploi du sac de sauvetage pendant l'incendie d'une maison de Paris. L'extrémité supérieure a été attachée à une fenêtre des toits, et le sauvetage est figuré pendant qu'il s'opère ; une personne a été introduite à l'entrée supérieure du tube bien tendu, et le renflement représenté vers la partie inférieure du sac, indique le passage de cette personne dans le tuyau flexible, au moment où elle va bientôt être délivrée en sortant par l'extrémité inférieure. Un autre appareil très simple et très ingénieux est la toile de sauvetage : il consiste simplement en une toile carrée de 3 mètres de côté, en fort treillis ; les bords de la toile sont fixés à un cordon solide, où se trouvent attachés à égale distance, seize poignées de tension. Seize personnes robustes saisissent les seize poignées et se tenant, la jambe droite tendue, la gauche ployée, le corps penché en arrière, ils tendent énergiquement la toile au-dessus du sol, se trouvant prêts en outre à faire au moment voulu et tous ensemble, un violent effort vers l'extérieur. Dans ces conditions, une personne peut se jeter, ou être jetée, d'un étage élevé sur la toile tendue qui la reçoit et agit comme un ressort sans que le choc soit dangereux. On a l'habitude, quand on se sert de la toile de sauvetage, de placer au-dessous de sa surface tendue, de la paille ou des matelas, afin d'amortir un choc s'il survenait accidentellement. Les appareils que nous venons de faire connaître, ne sont pas aujourd'hui fréquemment usités, mais il peut toujours se présenter des cas particuliers où leur emploi serait rendu nécessaire, et ils sont toujours prêts à fonctionner. Il va sans dire que les hommes qui les disposent au milieu de l'incendie, doivent être exercés à leur manœuvre, et agir avec le calme et la prudence qui conviennent aux circonstances dramatiques au milieu desquelles ils sont appelés à agir. Mais les pompiers de Paris ont toutes les qualités nécessaires pour que les sauvetages s'opèrent dans les meilleures conditions possibles. Non seulement ils sont robustes, agiles et courageux, mais on les exerce en outre, par une gymnastique bien entendue, à supporter l'action du feu d'une façon absolument spéciale. Voici l'un des exercices auxquels on livre les pompiers dans les casernes. Au milieu d'un caveau spécial, construit à cet effet, on allume des bûchers de paille, la flamme s'élève, la fumée remplit le caveau et les couloirs qui y aboutissent ; il faut que les pompiers traversent la fumée suffocante, et séjournent au milieu de l'atmosphère brûlante. Les jeunes pompiers, au début de ces expériences, se récrient et il leur semble impossible de pénétrer dans ce milieu brûlant et asphyxiant, mais leurs sergents qui y sont accoutumés y circulent avec la plus grande facilité. Ceux-ci arrivent même à approcher du foyer, et c'est là, parait-il, près de la flamme qui appelle l'air, que l'atmosphère est le plus respirable. Pendant que les novices frappent à la porte fermée par leurs chefs, des corridors conduisant au dehors de ces caveaux où le feu brûle, les sergents accroupis près de la flamme restent là sans broncher, attendant qu'il leur soit donné l'ordre de se retirer. Peu à peu, les jeunes pompiers, par l'exercice renouvelé, en font de même. Grâce à cette habitude, ils arrivent à séjourner ainsi pendant l'incendie dans les locaux où nul autre qu'eux ne pourrait même pénétrer. Il est bon, dans ces milieux remplis de fumée, de ne respirer que par le nez, et de mettre son mouchoir dans la bouche. Quand il s'agit d'un local contenant des gaz délétères comme l'oxyde de carbone ou le gaz de l'éclairage, il faut alors recourir à des appareils respiratoires. On n'y pénètre d'autre part qu'avec des lampes électriques qui ne peuvent en déterminer la combustion. Nous avons décrit ces systèmes de lampes, et nous n'y reviendrons pas aujourd'hui.

***

Nous avons vu quels étaient les principaux engins de sauvetage pendant l'incendie ; nous allons parler aujourd'hui des appareils d'attaque du feu qui consistent dans l'emploi des pompes à bras ou à vapeur alimentées par l'eau de la Ville. Les premières, dont nous ne dirons rien, s'emploient dans le cas d'incendies peu importants ; les secondes, au contraire, sont appliquées dans les grands sinistres. Toutes deux sont alimentées par les eaux de la Ville. Il n'est pas inutile de rappeler ici que l'eau s'écoule des réservoirs par des conduites à gros diamètres variant de 1m,100 à 0m,300 suivant l'importance de la consommation dans tel ou tel quartier. Sur ces grosses conduites se ramifient des artères d'un diamètre moindre sur lesquelles se greffent à leur tour d'autres conduites plus petites. En 1856, l'arrivée des eaux de la Dhuys nécessita une nouvelle canalisation ; les conduites établies à cette époque eurent des diamètres multiples de 0m,05 ou 0m,10 ; la vitesse de l'eau circulant dans les conduites permettait généralement d'éviter les encrassements. Mais, par suite de l'obligation où l'on fut d'utiliser les anciennes conduites, une partie de l'eau fut jetée dans les vieilles conduites où elle perd de sa vitesse et de son débit. L'ajournement des grands travaux recule l'époque à laquelle on ne fera plus usage que de la canalisation nouvelle. On voit que le service des eaux de Paris laisse encore à désirer tant au point de vue du service des pompiers qu'à celui de l'alimentation publique. Quoi qu'il en soit, les prises d'eau pour le matériel des pompes sont disposées suivant l'importance des conduites dans les différents quartiers de Paris, et réparties en des points assez voisins les uns des autres pour que l’alimentation d'une ou plusieurs pompes puisse se faire dans de bonnes conditions.

Fig. 1. - Bouche d'eau sous trottoir.

Notre figure 1 représente une bouche d'eau sous trottoir ; cette bouche est formée d'un tuyau vertical branché sur la conduite d'eau en égout. Ce tuyau venant déboucher dans une boîte en fonte placée sous trottoir, est fermé par deux robinets. Quand il s'agit de les ouvrir, on se sert, pour le premier robinet qui est placé dans la boite, d'une clef A, et pour le second, qui est placé sous terre hors de l'action de la gelée, d'une clef B. Ce dernier robinet est fermé en hiver seulement, la partie verticale du tuyau est alors vidée afin d'éviter la rupture de la bouche par la gelée. Sur la bouche d'eau, les pompiers fixent une pièce spéciale à deux orifices appelée tête de chat ; on peut y établir à volonté un tuyau C ou deux tuyaux, de 0m,080 de diamètre, ou bien encore un tuyau de 0m,040 au moyen d'une pièce à réduction retenue à la tête de chat par une chaînette. La figure 1 fait comprendre cette ingénieuse disposition. Arrivons à présent à la pompe à vapeur qui est toujours prête à fonctionner, et à partir au premier signal donné à une des casernes de pompiers. Avant de la décrire nous parlerons du réchauffeur (fig. 2) qui sert à l'alimenter d'eau chaude afin que sa machine puisse être mise rapidement en pression.

Fig. 2. - Réchauffeur d'une pompe à vapeur.

Cet appareil, établi à poste fixe dans le voisinage de la salle de remisage de la pompe, est destiné a entretenir constamment 100 litres d'eau à une pression de 2 à 3 atmosphères. Au moment du départ au feu d'une pompe à vapeur, le réchauffeur qui communique par le tuyau P, avec la chaudière de cette pompe, lui envoie par la simple ouverture d'un robinet dont le tuyau est muni la quantité d'eau chaude nécessaire pour l'emplir. La pompe part donc avec de l'eau à 100° au minimum. Le réchauffeur est à retour de flamme. La chaleur est produite par un brûleur à gaz sur la conduite duquel se trouve placé un régulateur R mis en mouvement par la pression même de l'eau du réchauffeur. Lorsque cette pression tend à varier, elle fait varier en sens inverse l'ouverture d'un clapet par lequel passe le gaz, et la pression, grâce à ce dispositif, reste constante automatiquement. La consommation de gaz varie de 400 à 600 litres à l'heure suivant la saison. Le réchauffeur est muni des organes ordinaires d'une chaudière à vapeur. Son alimentation se fait ordinairement en prenant l'eau directement dans la conduite de ville dont la pression est supérieure à celle du réchauffeur. A représente la boule qui est en communication avec la conduite de ville et de cette boule part un tuyau muni d'un robinet et d'un clapet de retour qui permet d'introduire l'eau dans le réchauffeur. La chaudière de la pompe à vapeur a toujours son foyer prêt à être allumé. Des morceaux de charbon sont rangés sur la grille, et une bonne couche de copeaux de sapin bien sec, disposée sur toute la surface de la grille peut être mise en ignition au moment voulu. Des morceaux de sapin bien sec sont placés au-dessus et déterminent la combustion de charbon à longue flamme. On apporte le plus grand soin à garnir le foyer, car la rapidité de mise en pression dépend autant des précautions qui ont été prises dans la préparation du feu que du choix du combustible. Quand le feu est allumé et deux ou trois minutes après, la pression dans la chaudière s'élève à 7 atmosphères.

Fig. 3. - Pompe à vapeur système Thirion. (D'après une photographie faite au coin de la rue de Grammont, à Paris, le lendemain de l'incendie de l'Opéra-Comique.)

La pompe à vapeur que nous représentons (fig. 3) est du système Thirion. La chaudière est placée à l'arrière de la voiture et le mécanisme est horizontal. Il comprend trois cylindres à vapeur actionnant directement trois pompes que l'on voit sur l'avant. L'aspiration se fait par un gros tuyau que l'on voit au premier plan, à droite de notre gravure, et le refoulement par deux tuyaux plus étroits figurés à gauche. Le réservoir d'air comprimé placé au-dessus des pompes revoit le siège du cocher. Les deux tuyaux, dont la pompe est munie, refoulent ensemble de 1200 à 1300 litres d'eau par minute à une pression de 7 à 8 atmosphères. En une heure la pompe ne débite donc pas moins de 65 mètres cubes. L'équipe d'un pompe à vapeur et des voitures qui en dépendent se compose d'un sous-officier (mécanicien), d'un caporal (mécanicien adjoint), de quatre sapeurs (chauffeur, chauffeur adjoint et chauffeurs auxiliaires), auxquels il faut ajouter encore trois sapeurs pour la conduite des voitures. Quand la pompe à vapeur arrive au lieu du sinistre elle se dirige vers la bouche de 0m,100 la plus rapprochée de l'incendie sur la route normale du poste au feu. C'est ainsi que pour le feu de l'Opéra-Comique, la pompe à vapeur de la caserne de la rue de Rome a été branchée sur la bouche de 0m,100 à l'angle du boulevard des Italiens et de la rue de Grammont, la pompe de la caserne de Passy, à l'angle des rues Grammont et Grétry, celle de la rue Saint-Honoré, place Boieldieu, et celle de Château-Landon, à l'angle du boulevard des Italiens et du passage des Princes.

***

Dans notre précédent article, nous avons décrit la pompe a vapeur du système Thirion, et nous avons donné les détails de son mode de fonctionnement. Cette pompe est toujours accompagnée, quand elle est conduite au feu, d'un chariot spécial qui peut être considéré comme son tender. C'est le dévidoir de pompe (fig. 1). Ce dévidoir comprend 800 mètres de tuyau, enroulés sur deux bobines qui trouvent leur place dans la cage du chariot, entre les deux roues d'arrière. Le chariot portant le dévidoir de pompe est monté sur quatre roues, comme le représente notre gravure, il emporte en outre une provision de charbon, des raccords de tuyaux, et tous les accessoires de la pompe à vapeur.

Fig. 1. - Le chariot du dévidoir de pompe. (D'après une photographie.)

Après la pompe à vapeur et son dévidoir, nous avons à signaler le chariot de départ attelé. Le chariot de départ attelé est destiné à conduire rapidement sur le lieu d'un incendie le premier matériel nécessaire et à transporter sans fatigue le personnel qui doit le manœuvrer. La voiture qui sert a effectuer ce transport rapide consiste, à la partie antérieure en une plate-forme pour une pompe à air reposant sur un essieu garni de deux roues ; à la partie postérieure en un châssis solide formant cage pour des dévidoirs. Ce châssis, surmonté d'un coffre et de deux banquettes, est soutenu par un essieu brisé à angle droit garni de deux roues plus grandes. La charge répartie sur quatre roues rend la voiture plus roulante et d'un meilleur service. Le tirage est rendu facile par des essieux en fer et des boîtes de roue en bronze. Les chevaux sont attelés au moyen d'une volée garnie de deux palonniers, le timon est fixé et n'a pas d'oscillations, toujours fatigantes pour les chevaux. Chaque cheval peut agir également des deux épaules sans gêner l'action de son voisin, et sans être gêné lui-même. L'attelage se trouve dans les conditions les plus favorables pour produire le maximum d'effet. Le chariot de départ attelé porte deux dévidoirs et une pompe, avec leurs armements, deux échelles à crochets, un sac de sauvetage, une échelle à coulisse, une gaffe, un appareil à feux de cave composé de la pompe à air et d'un scaphandrier pour pénétrer dans un milieu non respirable. Le chariot de départ attelé comprend aussi une lampe électrique Trouvé, une lampe de mineur, des cartes de Paris et des carnets indiquant l'emplacement des bouches d'eau, la pression et la nature de l'eau pour chaque bouche. Il renferme en outre des agrès de réserve dans le coffre. Les deux dévidoirs sont placés à l'arrière dans la cage, l'avant reposant sur le plancher ; ils sont maintenus par une entretoise d'arrêt avec clavette ; les flèches sont placées à droite et à gauche, la traverse contre l'étrier du milieu, une extrémité reposant sur le plancher ; elles sont amarrées au moyen de courroies en cuir après les étriers de l'arrière. Le personnel transporté sur le chariot comprend un officier, trois sous-officiers, douze sapeurs et caporaux, et un cocher. Le poids total du chariot prêt à aller au feu est de 3324 kilogrammes. Le chariot de départ proprement dit pèse vide 1210 kilogrammes ; le matériel qu'il contient 994 kilogrammes et le personnel 1120 kilogrammes. Nous ne donnons pas la figure d'ensemble du chariot de départ attelé parce qu'il offre une grande analogie d'aspect avec le chariot du dévidoir de pompe ; mais nous ferons connaître un des engins les plus importants qu'il transporte : il s'agit de l'appareil à feu de cave Paulin. Cet appareil consiste en un véritable scaphandre qui permet à un sapeur de pénétrer dans une cave dont l'air est rendu irrespirable par l'incendie. Quand il s'agit d'un feu ordinaire et qu'une certaine quantité de fumée remplit l'atmosphère d'un local incendié, les pompiers en prenant certaines précautions spéciales, arrivent à y pénétrer, mais il ne saurait en être de même quand une cave se trouve remplie de gaz d'éclairage ou des produits de la combustion du soufre, du caoutchouc et de nombre d'autres produits fournissant des gaz asphyxiants. Pour arriver à connaître l'endroit du foyer de l'incendie, il faut dans ce cas recourir à l'appareil à feu de cave, contenu tout entier dans le chariot de départ attelé. Un pompier revêt le scaphandre : c'est une blouse en cuir, serrée à la taille et aux poignets par des ligatures ; cette blouse est munie d'un capuchon avec masque en verre. L'air nécessaire à la respiration de l'homme revêtu de ce costume, lui est envoyé au moyen d'une pompe à air, par l'intermédiaire d'un tuyau de caoutchouc de grande longueur. Ce tuyau amène l'air par une ouverture ménagée dans le dos du scaphandre. La blouse est très large, et assure une grande liberté de mouvements. Notre figure 2, dessinée d'après nature à la caserne de Chaligny, à Paris, montre le mode d'emploi de l'appareil à feu de cave.

Fig. 2. - Appareil à feu de caves. Scaphandre permettant de visiter un local rempli de gaz délétères.

Quand le scaphandrier a visité les locaux remplis de gaz délétères, qu'il a indiqué le lieu du foyer, et que les pompiers ont eu raison de l'incendie, l'air ambiant est resté chargé des gaz qui le rendaient inaccessible ; il faut chasser ces gaz et les remplacer par de l'air respirable. C'est ici qu'intervient un nouvel appareil, amené sur un petit chariot spécial, conduit à bras d'homme : nous voulons parler du ventilateur à force centrifuge. Ce ventilateur (fig. 3) est formé de palettes courbes qui, lorsqu'on les met en mouvement aspirent l'air respirable du dehors, pour le chasser avec énergie dans un tuyau de grand diamètre, aboutissant dans la cave ou le sous-sol vicié. Ce ventilateur, très énergique, débite 400 litres à la seconde.

Fig. 3. - Le ventilateur d'aération.

Comme il s'agit de gaz généralement chauds et légers, l'air insufflé les remplace facilement au moyen de ce ventilateur ; si l'on avait affaire à des gaz très denses, plus lourds que l'air, comme l'acide carbonique, par exemple, on se servirait alors d'un ventilateur spécial, celui de d'Enfer, qui insuffle de l'air sous pression. On emploie très rarement de ce dernier appareil, aussi ne croyons-nous pas qu'il soit nécessaire de le décrire.

***

Nous avons passé en revue les différents appareils qui permettent de combattre le feu, ou d'opérer le sauvetage des victimes ; il nous reste à donner quelques renseignements sur la statistique des incendies, sur leur histoire, et sur l'organisation générale des casernes de Paris. L'emploi du fer et de la pierre dans les constructions modernes, a considérablement diminué les chances d'incendie ; mais les feux intérieurs, feux de caves, feux de cheminées sont encore nombreux et nécessitent une prompte attaque. Chaque année une statistique des incendies est publiée sons la direction du colonel des sapeurs-pompiers de Paris : elle montre que les incendies sont beaucoup plus nombreux dans les quartiers populeux où les constructions comprennent encore beaucoup de bois, que dans les quartiers neufs ; elle indique que la proportion des feux est beaucoup plus considérable en hiver qu'en été, et que les incendies se produisent surtout dans la soirée, après la sortie des ateliers. Ces publications comprennent des courbes et des diagrammes très instructifs que nous ne saurions publier sans dépasser les limites d'une notice qui ne doit pas être technique. On ne peut plus craindre à Paris de ces sinistres épouvantables qui se comptent aux premières heures de son histoire. Paris fut presque entièrement brûlé en 585 sous le règne de Chilpéric ; sous le règne de Dagobert Ier un embrasement général vint encore jeter le deuil dans la capitale. En 856 et en 857, les Normands s'étant emparés de Paris détruisirent la cité de fond en comble par l'incendie ; après leur départ il ne resta qu'un monceau de cendres. Ce n'est que dix ans après ce désastre que la ville commença à se relever de ses ruines. En 1034, sous le règne de Henri Ier, un incendie qu'il fut impossible de maîtriser étendit ses ravages dans presque tous les quartiers de Paris. Les théâtres, à des époques moins anciennes, ont souvent été la cause de sinistres importants. Nous publions ici, d'après une très curieuse gravure du temps, le premier incendie de l'Opéra de Paris le 6 avril 1763 (fig. 1). L'Opéra se trouvait alors dans la partie méridionale de la Cour des Fontaines. Il fut brûlé entièrement ; mais le feu prit dans la matinée alors qu'il n'y avait point de spectateurs dans la salle, et il n'y eut personne de brûlé.

Fig. 1. - Incendie de l'Opéra de Paris, le 6 avril 1763. (D'après une gravure du temps.)

Nous ne prolongerons pas cette énumération historique et nous arriverons de suite à l'organisation des casernes de pompiers. La surface de Paris est divisée actuellement en onze parties (prochainement en douze, quand la caserne du boulevard de Port-Royal sera occupée), qui comprennent, chacune dans son périmètre, une caserne et un certain nombre de petits postes répartis suivant la surface à défendre et la densité des habitations. La composition de ces postes, comme matériel et comme personnel, varie aussi avec la pression de l'eau dans les conduites de la ville et le genre de construction et d'industrie du quartier. Tous les postes communiquent directement et télégraphiquement avec la caserne. Un poste de pompe à vapeur se trouve placé dans chacun des périmètres et dépend également de la caserne à laquelle il est aussi relié. La surveillance de la surface comprise dans un périmètre est confiée à une compagnie commandée par un capitaine. La garde des petits postes est changée tous les jours. Les hommes, revenant ainsi périodiquement occuper les mêmes emplacements, connaissent parfaitement toute la surface du quartier à la défense duquel ils sont appelés à concourir. Toutes les casernes, ainsi que les postes de pompes à vapeur, sont reliées télégraphiquement et directement avec le quartier central situé au centre de Paris, dans l’île de la Cité. Tous les avis et renseignements sont de la sorte neutralisés rapidement sans qu'il y ait retard dans les secours. Les petits postes partent sur le premier avis d'un habitant en avertissant la caserne. Celle-ci, suivant l'avis reçu, envoie immédiatement un secours plus puissant et avertit le quartier central. Enfin, si des secours plus nombreux sont nécessaires, le quartier central fait partir une autre caserne ou des pompes à vapeur. La rapidité dans la succession de ces secours dépend donc de celle de la transmission complète des dépêches. Plus cette transmission sera rapide, plus vite arriveront les secours. Pour faciliter encore au public l'appel des secours, des avertisseurs d'incendie (1) disposés sur la voie publique resserreront encore le réseau actuel formé par les postes. (1) Voy. Avertisseur d'incendie de la Ville de Paris, n°652, du 28 novembre 1885, p. 413. Le Ier et le IIe arrondissement sont déjà pourvus de ces appareils qui vont être placés successivement dans tous les autres arrondissements. Nous donnons ci-dessus (fig. 2) la carte des casernes et des postes de sapeurs-pompiers de Paris : ce document pourra intéresser surtout nos lecteurs parisiens, mais nous souhaitons qu'ils n'aient pas à l'utiliser pour cause d'incendie.

Fig. 2. - Carte des casernes et des postes de sapeurs-pompiers de Paris.

Quand le feu est déclaré par le télégraphe dans une caserne de pompiers, le caporal stationnaire au bureau télégraphique a sous la main un tableau comprenant quatre commutateurs électriques ; l'un d'eux fait fonctionner un mécanisme électrique spécial, remarquablement organisé, qui permet d'obtenir immédiatement le résultat suivant : En abaissant le commutateur électrique, quand l'appel est fait de nuit, voici ce qui se produit automatiquement : 1° Une sonnerie de feu se fait entendre dans tous les locaux de la caserne. 2° Les becs de gaz brûlant toujours en veilleuse s'allument tous instantanément et permettent aux hommes de s’habiller. 3° Le robinet du réchauffeur s'ouvre, et l'eau à deux atmosphères de pression se précipite dans la chaudière de la pompe à vapeur. 4° Les portes de la caserne s'ouvrent du dedans au dehors afin que les issues soient instantanément libres pour laisser passer le matériel. Le tableau d'appel comprend deux autres commutateurs : un pour prévenir les officiers, un pour prévenir la troupe ; il en comprend enfin un autre pour l'appel général. Pendant la nuit, il suffit de deux minutes pour que les secours partant de la caserne, après le premier signal, soient en route ; une minute et demie suffit pendant le jour. Telle est l'organisation du matériel et des casernes des pompiers de Paris. Ce matériel fort bien étudié, toujours tenu au courant des derniers perfectionnements de la science, est mis en action par des hommes disciplinés, chez lesquels le courage est traditionnel.

(Gaston Tissandier, la Nature n° 733 du 18 juin 1887 et numéros suivants)

|

l'Opéra-Comique (2e salle Favart) après l'incendie du 25 mai 1887

l'Opéra-Comique (2e salle Favart) après l'incendie du 25 mai 1887

|

A PROPOS DE LA RECONSTRUCTION DE L’OPÉRA‑COMIQUE

(publié dans la Nouvelle Revue, mai-juin 1890)

Notre administration des beaux-arts est une administration heureuse, car elle a foi dans son infaillibilité, – sereine confiance – qu’elle vient d’affirmer une fois encore dans l’affaire de la reconstruction de l’Opéra-Comique. C’est de l’administration des beaux-arts, en effet, que dépend le sort de cette réédification. et sûrement, à voir avec quelle persistance opiniâtre elle tient à en assumer la responsabilité, il est à croire qu’elle garde dans ses cartons quelque projet extraordinaire. Ce projet, qu’elle détient entre ses mains, est certainement un chef-d’œuvre et elle veut garder pour elle seule l’honneur d’en avoir poursuivi envers et contre tous la réalisation ; car, malgré les divers votes de la précédente Chambre, qui indiquaient de sa part la volonté bien arrêtée que le projet de théâtre fût mis au concours, un vote du Sénat est survenu qui, supprimant les 30.000 francs consentis par la Chambre pour le concours, le supprimait du même coup.

Il semble cependant que le progrès soit représenté par le système logique et libéral du concours. Ce système, assurément, n’est pas parfait, la perfection n’étant pas de ce monde : mais ne suffit-il pas qu’il approche plus que tout autre de cette perfection pour être adopté !

Parmi toutes les branches de l’art, l’architecture est celle qui s’accommode le mieux du concours et qui en peut obtenir les résultats les meilleurs. Et voici pourquoi.

Une conception architecturale comprend deux parties bien distinctes. La première est le plan : j’entends par là la distribution intérieure et pratique de l’édifice. L’art n’y occupe qu’une place modeste, quoique cependant l’architecte ne la puisse concevoir en abstraction du caractère artistique du bâtiment et sans une secrète harmonie avec lui. Elle est de beaucoup la plus importante.

En effet, du plan dépendra la possibilité d’un usage utile du monument ; car s’il n’est pas apte à rendre les services pour lesquels on l’a édifié, il est appelé à disparaître ou à être reconstruit en détail – bien des fois, – avec la presque certitude de ne pouvoir parvenir absolument au résultat désiré.

Eh bien ! cette partie à l’importance souveraine, le plan, le projet permet de l’apprécier d’une façon certaine sans aléa possible, sans erreur de jugement de la part des juges, – sauf les erreurs inévitables qui tiennent au goût du jour, – car l’exécution n’en peut rien retirer, n’y peut rien ajouter, comme il arrive dans la réalisation de la partie artistique de l’édifice où la question de goût dans le détail a son influence sur l’exécution, qui du reste n’incombe pas exclusivement à l’architecte. mais en grande partie à ses collaborateurs. Le résultat définitif peut donc être compromis, la conception primitive faussée. Il n’en est rien dans l’exécution du plan, qui ne peut être modifié en aucune façon.

Ainsi la partie la plus importante du monument pourrait être jugée sans erreur possible – sauf errements de goût de la part des juges – d’après les projets soumis au concours. Le talent d’un concurrent, établi par des œuvres précédentes, ne peut en rien augmenter la valeur de son projet au cours de l’exécution, comme l’inexpérience du plus modeste ne la peut diminuer. Il y a là une base de jugement extrêmement solide et juste, et un argument irréfutable à opposer à ceux qui combattent le principe du concours par cette affirmation superficielle que la valeur d’un projet ne prouve pas que l’auteur en puisse mener à bien l’exécution.

Ceux-là se gardent bien de reconnaître que les juges des concours ont su presque toujours agir très sagement et très facilement ôter à ces craintes plus ou moins sincères toute apparence de vérité. En effet, tous les programmes réservent le droit, alors même qu’un projet a mérité et obtenu la première prime, d’adjoindre pour l’exécution un coopérateur. Le bâtisseur ne risque donc pas de voir, dans l’exécution, le sort du bâtiment plus exposé que s’il avait choisi avec sagesse son architecte.

Pour ce qui est de la question d’art, assurément un projet n’en peut donner que très imparfaitement idée, car il n’est pas certain que l’auteur d’un projet, même supérieur à tous les autres, ait en lui la force de le réaliser, d’en diriger et d’en mener à bonne fin l’exécution ; mais celui qui fait faire le concours n’a-t-il pas toujours à sa disposition la ressource de l’adjonction du coopérateur ?

Je ne vois donc pas sur quoi se fonder pour rejeter le système du concours ; il ne fait courir aucun risque à celui qui l’ouvre, et lui donne l’immense avantage de pouvoir choisir, parmi toutes les idées qui se sont fait jour, celle qui lui semble la meilleure.

Et que l’on ne dise pas qu’un artiste croyant avoir conçu un projet digne d’obtenir la palme, hésitera à se mettre sur les rangs, ou dédaignera de le faire. Non, s’il le dédaigne ou plutôt dit le dédaigner, c’est qu’il n’est pas sûr de lui : il sent que son projet n’est pas à la hauteur de son talent reconnu et de sa situation, légitimement acquise ; il craint, non seulement son insuccès au concours, mais aussi un échec à son nom, à sa situation.

D’ailleurs, la question n’est pas uniquement de sauvegarder l’amour-propre tout personnel des artistes. Le véritable et unique intérêt est d’avoir le meilleur projet possible, et la certitude qu’on pourra faire exécuter ledit projet, dans les meilleures conditions possibles ; eh bien, le système du concours la donne tout entière, et il est surprenant de voir qu’il faille toujours batailler pour qu’un principe si sage ne soit pas abandonné par ceux-là mêmes qui, semble-t-il, devraient en prendre la défense.

Le concours est donc logiquement et théoriquement le meilleur système à adopter pour les œuvres architecturales ; mais peut-être un système que notre raison nous fait trouver si juste et si riche en avantages. A-t-il succombé dans la pratique, et les essais que l’on a tentés l’ont-ils condamné ?

Eh bien ! non, et je ne puis citer toutes les œuvres importantes qui, en province et à l’étranger, en ont été le résultat, et qui se comptent par centaines, hôtels de ville, églises, hospices, collèges, écoles, théâtres, etc., etc. ; mais il est à Paris nombre de monuments qui sont aussi nés du concours : l’Hôtel de Ville, l’Opéra, l’Hôtel-Dieu, la Sorbonne, le monument de la place de la République, le monument de Gambetta, le Sacré-Cœur, la dernière Exposition universelle, et d’autres qui ne me viennent pas à la mémoire. Il semble vraisemblablement que l’expérience ait donné raison au principe du concours, car toutes ces œuvres sont la gloire du Paris nouveau.

Il faut bien l’avouer, cependant, quand on a toujours tout administré et tout ordonné, quand on a pu choisir à son gré les artistes ayant vos préférences, préférences souvent justifiées, il est, dis-je, bien difficile d’admettre qu’un autre système, fût-il fondé sur la raison, recommandé par la justice et consacré par l’expérience, vienne vous imposer d’avoir à compter avec des personnalités nouvelles. Ensuite, et cela est bien humain, on se laisse si facilement aller à ce que dans l’armée on appelle la vieille camaraderie, camaraderie liée par des circonstances diverses entre l’administration et les artistes, ce qui a amené tout naturellement l’hostilité contre le principe du concours, lequel changerait les vieilles habitudes prises et les vieilles relations. Et l’administration oublie trop facilement qu’elle est instituée pour défendre des intérêts généraux, – lesquels sont pourtant les intérêts des contribuables, – et non des préférences personnelles. Mais elles se persuadent si facilement, nos administrations, quelles qu’elles soient du reste, que la société est faite pour elles, que les avis sont des manques d’égards, et quelles seules sont capables de tout mener à bien.

Je me permettrai cependant de formuler une critique au sujet de ce que l’on connaît dans le public des projets administratifs concernant la reconstruction de l’Opéra-Comique.

L’économie assurément est une chose louable, mais à la condition qu’elle n’aille pas jusqu’à l’avarice. C’est aller jusqu’à l’avarice que de refuser le strict indispensable et ne pas acheter l’immeuble donnant sur le boulevard ; on est unanime à reconnaître que l’ancien théâtre était tout à fait insuffisant, surtout depuis que le caractère des œuvres musicales, en se modifiant, avait encore entraîné de plus grandes exigences de mise en scène. On doit donc tenir compte de cette modification, et le monument nouveau doit offrir la possibilité d’y développer suffisamment les œuvres musicales nouvelles qui tendent de plus en plus à se rapprocher de l’opéra ; et la valeur des œuvres et de leur exécution dans nos deux grands théâtres lyriques n’est pas assez différente pour légitimer la différence de cadre qui existe actuellement. Et cette différence, l’on voudrait la rétablir pour ainsi dire dans les mêmes proportions, puisque l’on n’utiliserait que l’ancien emplacement en empiétant seulement quelque peu sur la place Favart, qui était suffisamment grande alors, mais qui risque fort de ne l’être plus !

Comment ! c’était une chose pour ainsi dire arrêtée dans tous les esprits avant la catastrophe de l’ancien théâtre, qu’il était de tout nécessité de se servir de l’immeuble du boulevard pour un développement reconnu indispensable, et aujourd’hui qu’il s’agit de le reconstruire entièrement, on le reconstruirait sur un modèle presque identique à l’ancien. Voilà qui n’est ni sérieux ni raisonnable, et il est certain qu’au lendemain de sa reconstruction, la nécessité s’imposera aussitôt d’acquérir l’immeuble en question; mais on aura laissé perdre l’occasion d’en utiliser l’emplacement pour la meilleure distribution de l’ensemble, et l’on s’apercevra trop tard qu’au lieu de faire une économie, on aura fait le contraire.

En supposant l’immeuble du boulevard acquis et mis à la disposition d’artistes concourant pour la réédification de l’Opéra-Comique, devrait-on dresser la façade sur la place Favart comme autrefois ou bien doit-elle donner sur le boulevard ? – Il n’y a pas, selon moi, d’hésitation possible. La façade doit être refaite sur la place Favart.

L’emplacement, même si l’on se sert de l’immeuble du boulevard, n’est que très juste suffisant, pour un Opéra-Comique ayant le développement indispensable aujourd’hui ; or, si l’on établissait la façade sur le boulevard, on serait forcé, pour ne pas interrompre ou tout au moins pour ne pas gêner considérablement la circulation à la sortie du théâtre, d’en reculer l’alignement. Après de grands frais d’achat et d’expropriation pour agrandir le théâtre, on aurait simplement abouti à créer une place publique ; or, la place Favart continuerait à suffire au mouvement de la sortie du théâtre, si la façade était sur cette place ; on éviterait aussi de changer complètement l’aspect et la vue du boulevard. Le théâtre serait peut-être plus imposant, plus solennel que les magasins actuels, mais ce sont précisément ces magasins avec leur éclairage, leurs richesses et leur variété qui constituent la vie propre de ce que l’on appelle : les boulevards. L’aspect du Crédit Lyonnais donne une idée du changement qu’introduirait la construction nouvelle. J’ajoute qu’elle ruinerait le commerce spécial établi sur la place Favart, justement parce que la façade y donnait. (Le programme devrait, à mon sens, porter que des boutiques, sur le boulevard, la rue Favart et la rue Marivaux, seront établies, aussi nombreuses que possible, mais sans empiéter toutefois sur le théâtre lui-même. Et ces boutiques, étant donné l’emplacement, par le prix élevé de leur location dégrèveraient le loyer du théâtre même, d’une somme importante).

Enfin, quelle que soit l’ingéniosité d’un architecte, il est impossible qu’il puisse bien agencer la salle, avec le foyer et les escaliers, dans un angle comme celui que forme l’emplacement du boulevard, il tirera assurément le meilleur parti possible de ce terrain défectueux, mais il n’en tirera jamais un parti satisfaisant aux nécessités du public. La difficulté sera particulièrement d’assurer la circulation du public, de lui permettre de trouver sans recherches, on cas d’alerte, les escaliers et les issues.

Toutes ces causes me semblent devoir l’emporter sur le simple désir d’établir la façade sur une grande et large voie publique sans tenir compte des difficultés qui s’ensuivent.

Il faut certainement, pour adopter ce principe de la façade sur la place Favart, que l’architecte fasse abstraction de son amour-propre personnel. Il serait incontestablement plus flatté de la voir se développer sur le boulevard, que sur une place complètement retirée ; mais un monument n’est pas uniquement édifié pour satisfaire l’amour-propre de son architecte.

M. Chassaing, conseiller municipal, dans l’une des séances de cette assemblée, s’est élevé contre la reconstruction. à son ancien emplacement, de l’Opéra-Comique, et la principale raison qu’il ait fait valoir, est celle de l’économie, car on pourrait continuer à se servir de l’ancien Théâtre-Lyrique. Il a ajouté que l’Opéra-Comique est mieux situé sur la place du Châtelet que partout ailleurs, car il y est au centre de son public naturel et habituel.

Il est incontestable que ce serait là une économie radicale : mais est-ce une économie qu’il serait sage de faire ? Voilà une question, fort discutable.

Le Théâtre-Lyrique, avec son répertoire considérable, tous ses succès passés, ses artistes hors ligne et des directions très intelligentes comme celle de M. Carvalho, n’a pu résister à son mauvais emplacement. Cet emplacement ne serait pas meilleur pour l’Opéra-Comique, car le genre est presque le même. Puis, l’on doit prévoir qu’un jour ou l’autre un nouveau théâtre lyrique peut se reconstituer, et s’il se reconstituait dans les parages de l’ancien Opéra-Comique, le théâtre de la place du Châtelet serait destiné, dans un temps plus ou moins court, à disparaître, car, quoi qu’en dise l’honorable M. Chassaing, le véritable emplacement du théâtre est bien là où il était, c’est-à-dire dans la partie commerçante de la ville, mais sur la lisière de la population mondaine, qui, avec l’appoint du public de la province et de l’étranger (qui, lui aussi, lorsqu’il vient à Paris, habite ces quartiers), forme le vrai public de l’Opéra-Comique.

La sage solution est, à mon sens, celle que l’ancienne Chambre avait adoptée : c’est-à-dire la mise au concours du projet. Ce concours devrait porter à son programme l’établissement du théâtre à son ancien emplacement, en se servant du terrain de l’immeuble du boulevard. La façade donnerait sur la place Favart, et des boutiques seraient établies sur le boulevard, et les rues Favart et Marivaux.

(Edmond Lahens, la Nouvelle Revue, mai-juin 1890)

P. S. – Depuis que j’ai écrit ce qui précède, deux faits nouveaux se sont produits : le premier est le rejet, par la commission du budget, du crédit demandé par l’administration pour la reconstruction de l’Opéra-Comique.

La commission, en émettant ce vote, a-t-elle adopté les idées de M. Chassaing ? Ou bien, se ralliant aux idées de l’ancienne Chambre, a-t-elle voulu mettre l’administration en demeure de reprendre le principe du concours ? C’est ce que j’ignore.

Le second fait est le suivant : par l’insuffisance de l’agencement de l’ancien Théâtre-Lyrique, des modifications importantes se sont imposées dans l’agencement des décorations du Dante, que l’on vient de monter. Elles ont entraîné aussi des modifications dans la partition, c’est-à-dire dans l’œuvre elle-même ; je crois donc avoir eu raison de dire que la reconstruction d’un nouvel Opéra-Comique s’impose, et qu’il doit être reconstruit en vue des œuvres nouvelles et avec les modifications que l’art lyrique moderne rend indispensables.

|

projet pour la reconstruction de l'Opéra-Comique, 1892