LES MUSICIENS CÉLÈBRES

MASSENET

par

CHARLES BOUVET

Archiviste-Bibliothécaire de l'Opéra.

Biographie critique

Henri Laurens, Editeur

janvier 1929

I

LA VIE, L'HOMME, LE PROFESSEUR

Un grand-père originaire de Gravelotte (Moselle), professeur d'histoire à la Faculté de Strasbourg, une grand'mère, Françoise-Hélène Mathieu de Faviers, de bonne noblesse, fille de Jean-François Mathieu de Faviers, membre de la Chambre des Quinze, à Strasbourg. Un père, Alexis Massenet, ancien élève de l'École polytechnique, d'abord officier du Génie dans les armées de Napoléon Ier, ensuite industriel de grande envergure, et une mère, d'excellente noblesse aussi, Mlle Adélaïde Royer de Marancourt, tels sont les ancêtres de Massenet. C'est dans ce milieu d'intellectuels, de militaires et de femmes distinguées que naquit celui qui devait, un jour, briller au firmament de l'art.

D'un premier mariage, Alexis Massenet eut huit enfants. Devenu veuf, il épousa Mlle Adélaïde Royer de Marancourt, qui lui donna quatre enfants : une fille et trois fils, dont Jules Massenet fut le dernier.

Massenet naquit le 12 mis 1842, au lieu dit de la Terrasse, dans la commune de Montaud, proche Saint-Étienne (Loire). Son acte de naissance lui confère les prénoms de Jules-Émile-Frédéric.

Le père de Massenet, qui avait fait la campagne d'Espagne avec son oncle maternel, le baron Mathieu de Faviers, ordonnateur en chef de l'armée d'Espagne, assista, en 1814, à la bataille de Toulouse où il fut promu commandant. Cette promotion n'ayant pas été ratifiée par le Gouvernement de la Restauration, Alexis Massenet donna sa démission. Le Maréchal Soult, duc de Dalmatie, lui conseilla d'entrer dans l'industrie ; son titre d'ingénieur des mines le désignait pour l'exercice d'une carrière de ce genre et lui en facilitait l'accès. Soult ne se contenta pas de lui donner un conseil, il lui offrit une commandite avec laquelle Alexis Massenet fonda, à Toulouse, une fabrique de faux et faucilles, « façon d'Allemagne et de Styrie », qui prit aussitôt une grande importance. Puis, successivement, il créa deux autres fabriques, l'une à Saint-Juéry, au saut du Tarn, près Albi, l'autre à Touille, au delà de Saint-Gaudens. Voulant alors faire usage de la vapeur pour actionner ses machines, il céda, en 1838, le droit aux usines de Toulouse et transporta dans la région de Saint-Etienne, bassin houiller qui lui donnait toute facilité pour l'accomplissement de ses projets industriels, non seulement son matériel mais encore un personnel ouvrier qu'il avait lui-même recruté en Tyrol, pays d'où la France était obligée, jusqu'alors, de faire venir ses faux et faucilles. C'est ainsi qu'il fonda, en 1838, à la Terrasse, une importante usine.

Cependant, les événements politiques de la France, en remuant profondément les différentes couches de la nation, causaient un trouble général et, notamment en ce qui concernait l'industrie de la métallurgie. La situation était devenue grave ; il fallut faire face aux exigences que comportait l'arrêt des machines. Alexis Massenet, n'ayant pu augmenter sa part de commandite, dut accepter que la raison sociale se transformât et devînt : Jachson, Génin et Massenet, alors que, précédemment, le nom de Massenet figurait en premier. Toutefois, dans cette combinaison, A. Massenet garda des intérêts dans l'affaire, ce qui lui permit de continuer à vivre sur un train relativement réduit mais encore fort honorable.

Entre temps, Mme Massenet voulant pour ses enfants des écoles supérieures à celles de Saint-Étienne, se rendit à Paris en 1847. Son mari vint l'y rejoindre en 1849.

Mme A. Massenet était une femme éminente. Élevée par les soins de la duchesse d'Angoulême, celle de laquelle Napoléon Ier disait qu'elle était le seul homme de la famille, Mlle de Marancourt, outre une culture littéraire très développée, était bon peintre et excellente musicienne. A Paris, elle se mit à donner des leçons de piano afin d'augmenter ses ressources. On ne saurait douter qu'elle n'ait eu l'art du professorat, car, parmi ses élèves, il en est un qui fit le plus grand honneur à son enseignement : c'est son fils Jules.

Massenet a raconté comment il prit sa première leçon de piano le 24 février 1848. Ce fut le matin de ce jour mémorable, puisque cette date coïncide avec la chute de la monarchie de juillet, que, à la lueur des chandelles, sa mère lui mit les doigts sur le piano : il avait alors six ans.

« Pour m'initier davantage à la connaissance de cet instrument, ma mère avait tendu, le long du clavier, une bande de papier sur laquelle elle avait inscrit les notes qui correspondaient à chacune des touches blanches et noires, avec leur position sur les cinq lignes. C'était fort ingénieux, il n'y avait pas moyen de se tromper. Mes progrès furent assez sensibles pour que, trois ans plus tard, en octobre 1851, mes parents crussent devoir me faire inscrire au Conservatoire pour y subir l'examen d'admission aux classes de piano. »

La mère de Massenet avait si bien su développer les dons qui étaient en lui que, présenté le 9 octobre 1851 à l'examen d'admission, véritable concours, car il y a plus d'appelés que d'élus, ce petit garçon, il n'avait pas encore dix ans, était reçu d'emblée dans une classe de piano supérieure, celle d'Adolphe Laurent, où il obtenait, en 1853, un troisième accessit. La même année, le jury lui décernait un troisième accessit de solfège (classe Savard).

C'est à ce moment que le jeune artiste fut contraint d'interrompre des études commencées sous d'aussi heureux auspices. Depuis deux ans, la santé de M. Alexis Massenet inspirait de l'inquiétude à son entourage. Les médecins ordonnèrent le traitement pratiqué à Aix. Le départ pour Chambéry, où M. et Mme Massenet savaient retrouver d'anciennes relations, fut aussitôt résolu. Il fut également décidé que le petit Jules accompagnerait ses parents en Savoie. Dans cet éloignement de Paris, tout contribuait à chagriner le jeune étudiant. Cependant, il ne perdit pas son temps là où le destin le plaçait.

« Je restai à Chambéry pendant deux longues années. Mon existence, toutefois, ne fut pas trop monotone. Je l'employais à continuer mes études classiques, les faisant alterner avec un travail assidu de gammes et d'arpèges, de sixtes et de tierces, tout comme si j'étais destiné à devenir un fougueux pianiste. Je portais les cheveux ridiculement longs, ce qui était de mode chez tout virtuose, et ce point de ressemblance convenait à mes rêves ambitieux. Il me semblait que la chevelure inculte était le complément du talent. »

Durant sa villégiature forcée, le jeune lauréat du Conservatoire ne se contenta pas de développer sa technique instrumentale et de poursuivre ses études classiques ; il se sentit attiré par les diverses beautés naturelles de la région où il séjournait. Fasciné par la dent du Nivolet, qui domine Chambéry, il gravit cette pittoresque pointe. Il alla aux Charmettes, demeure illustrée par J.-J. Rousseau. C'est ainsi que, par d'incessantes et grandes randonnées à travers la délicieuse Savoie, il cultivait et développait ses facultés émotives. En cet enfant, la magie des couleurs et des formes opérait son miracle, déposant un grain qui devait lever par la suite.

Malgré les aliments que Massenet fournissait si merveilleusement à sa jeune imagination, le souvenir du Conservatoire, de ses maîtres, de ses camarades, s'imposait fortement à lui. Il brûlait du désir de se replonger dans cette vie qu'il adorait : c'était une sorte de hantise. Un jour, n'y tenant plus, il quittait subrepticement le toit paternel et, « sans un sou dans la poche, sans un vêtement de rechange », il partait pour Paris, ce Paris lointain objet de tous ses vœux, où, d'ailleurs, il comptait bien trouver un bon accueil chez sa sœur, Mme Cavaillé-Massenet.

Arrivé à Lyon, le pauvre petit pèlerin, dénué de toutes ressources, alla trouver un ami de sa famille, M. Richard, directeur des postes. Celui-ci prévint par dépêche M. et Mme Massenet que leur fils était chez lui, et qu'il le faisait ramener à Chambéry. Après son retour, une sorte de maladie de langueur l'envahit à tel point que ses parents prirent le parti de l'envoyer à Paris, chez sa sœur Julie, qui avait épousé le peintre Paul Cavaillé.

Massenet enfant, peinture à l'huile de Paul Cavaillé (Musée de l'Opéra)

Aussitôt à Paris, Massenet retrouva son entrain, sa gaminerie. Mme Cavaillé-Massenet habitait au coin de la rue Rochechouart et de la rue Condorcet ; or, Massenet, ce diable de Massenet, donnait rendez-vous à quelques-uns de ses camarades, comme lui sans doute élèves du Conservatoire, et, tous ensemble, ils descendaient la rue Rochechouart en poussant des cris perçants propres à mettre en émoi tout le quartier ; on payait ainsi son tribut à la récréation ; une fois au travail, Massenet redevenait sérieux.

Quelle joie de réintégrer la classe de piano, de retrouver son cher professeur Adolphe Laurent ! Fort bien doué pour le piano, Massenet s'adonna avec passion à l'étude de cet instrument. En deux ans, il avait rattrapé le temps perdu en Savoie. Le jury lui décernait un premier accessit en 1856, et le premier prix en 1859. C'est avec le Concerto de François Hiller, dédié à Moschelès, qu'il obtint cette distinction.

S'il ne poursuivit pas la carrière de virtuose, nous voyons Massenet exercer cette profession au cours de l'année 1858. Le 16 septembre 1858, il prend part au concert donné à Tournai par Alphonse Hermann, lauréat du Conservatoire : « M. Massenet, le jeune pianiste, timide devant le public mais plein de puissance et de commandement en face de son clavier, M. Massenet a une touche admirable, et les sons qu'il tire de l'instrument arrivent aux spectateurs pleins de pureté et de vigueur. Parfois on dirait des perles tombant dans une coupe de cristal ». (le Ménestrel, samedi 24 août 1912.)

Si « le jeune pianiste » avait le talent d'un virtuose, il en avait aussi le physique. Jules Vallès, qui collabora avec le frère aîné de Massenet à une pièce burlesque intitulée l'Écureuil du déshonneur, a tracé de Massenet adolescent le portrait suivant :

« Il avait alors, ce pianoteur, quatorze ou quinze ans peut-être, de longs cheveux blonds, des yeux profonds et, tout gamin qu'il fût, il nous intimidait et nous inspirait presque le respect, tant il était assidu et piocheur, exact comme une pendule, venant placer son derrière sur sa méthode et attaquant à heure fixe son instrument, écartant d'un geste de pythonisse ce qui gênait sa furie d'harmonie. »

Ces lignes confirment ce que nous savions sur le soin, la ponctualité et l'opiniâtreté que Massenet apportait au travail. Elles indiquent aussi l'ascendant exercé par lui, presque sans qu'il le voulût, sur tous ceux qui l'approchaient.

Au portrait ci-dessus il convient d'ajouter le suivant, qui figure dans le Gaulois (23 octobre 1898). Victorin Joncières y raconte comment il fit la connaissance de Massenet, alors timbalier d'une Société symphonique d'amateurs dont les bruyantes assises se tenaient au Café Charles, rue des Poissonniers, à Montmartre, et ses débuts, dans la même société, en qualité de grosse-caisse.

« Je n'avais de ma vie touché une mailloche de grosse caisse, mais j'étais d’une assez jolie force sur le tambour. C'est même l'instrument pour lequel j'ai montré, dès l'enfance, les plus remarquables dispositions... J'allai prendre place à côté du jeune adolescent qui m'avait été désigné. Massenet était alors presque un gamin ; imberbe, avec un petit nez retroussé, le front haut sous les longs cheveux rejetés en arrière, le visage pale éclairé de deux petits yeux à la fois pleins de malice et de bienveillance. Il me fit place avec empressement auprès de lui, et je saisis la mailloche et les cymbales pour l'exécution de Lestocq, qui était sur le pupitre... Perdu au milieu des mesures à compter, je frappais au hasard de formidables coups de grosse caisse dont le fracas achevait d'exaspérer le malheureux chef d'orchestre Marié (le père de Galli, l'inoubliable créatrice de Mignon et de Carmen) qui, de temps en temps, épongeait son visage avec un large foulard à carreaux, placé sur le rebord de son pupitre. Vous avez de la vigueur, me dit-il à la fin du morceau, mais vous ne comptez pas vos pauses... Un peu déconfit de mon début comme grosse caisse, je devais prendre une éclatante revanche comme tambour. J'exécutai le roulement de l'introduction de la Gazza ladra avec une incomparable maestria. Mon voisin, le petit Massenet, jetant sur moi un regard d'admiration, me dit avec une conviction qui me fit tressaillir d'orgueil : « Mâtin ! tu as un joli talent de tambour, toi ! » Je fus extrêmement flatté de ce compliment en même temps que charmé de ce tutoiement bon enfant où je devinais un nouvel ami. La glace était rompue ; du coup, je devenais l'un des virtuoses de l'orchestre. »

En confrontant les récits de Vallès et de Joncières, avec le portrait peint par Paul Cavaillé en 1853, alors que Massenet avait onze ans, il est aisé de se rendre compte que, entre l'enfance et l'adolescence, les traits du visage ne s'étaient pas sensiblement modifiés. Au reste, Massenet devait garder longtemps encore cet air juvénile.

Chez Massenet, l'esprit le plus fantaisiste et le sens exact des réalités s'alliaient en un parfait équilibre ; aussi comprit-il de bonne heure la nécessité de besogner pour gagner l'argent qui lui était nécessaire ; il faisait ainsi figure de fils de famille sans aucune fortune, bien que, en réalité, il en fût autrement. Lui-même semble s'être attaché à répandre cette légende de pauvreté. Il est cependant certain que, si les parents indemnisaient Mme Cavaillé de l'hospitalité qu'elle donnait à son frère, ils ne devaient pas verser de mensualité à leur fils cadet pour ses dépenses personnelles : M. et Mme Massenet avaient aussi à subvenir aux frais d'éducation des deux fils aînés qui faisaient alors leurs études au lycée Saint-Louis.

D'ailleurs, Massenet ne profita pas très longtemps de l'hospitalité de sa sœur ; il s'installa 5, rue de Ménilmontant, et dut alors faire face à tous ses besoins.

Tout d'abord, le jeune musicien donna quelques leçons de solfège et de piano dans une pauvre petite institution de quartier ; puis il inaugura ce qui devait, plus tard, s'appeler « la Brasserie ». On lui avait offert de tenir le piano dans un des grands cafés de Belleville, et comme cela était payé... trente francs par mois, il accepta. Ensuite, il entra à l'orchestre du Théâtre Lyrique en qualité de timbalier. C'était tout de même plus relevé que le Café Charles et la société d'amateurs du père Marié ! C'est là qu'il assista à la première représentation du Faust de Gounod, et entendit « l'admirable Mme Miolan-Carvalho ». Enfin, aux bals de l'Opéra, « le brave père Strauss » lui avait confié les parties de tambour, timbales, tam-tam, triangles et autres retentissants instruments. « C'était une grosse fatigue pour moi que de veiller tous les samedis de minuit à six heures du matin ; mais tout cela réuni fit que j'arrivais à gagner, par mois, quatre-vingts francs ! J'étais riche comme un financier... et heureux comme un savetier. »

On le voit, Massenet dut lutter longtemps avant qu'on pût dire que la vie lui ait particulièrement souri.

A des succès de pianiste, si grands fussent-ils, ne pouvait évidemment se borner l'ambition d'une nature telle que la sienne. En lui était une volonté qui le poussait à faire toujours plus et mieux. Écoutons sa parole : « J'avais donc obtenu un premier prix de piano. J'en étais, sans doute, aussi heureux que fier, mais vivre du souvenir de cette distinction ne pouvait guère suffire. »

La composition l'attirait et il était d'une époque où l'on concevait clairement que pour produire, dans quelque art que ce fût, il fallait acquérir une technique profonde de l'art que l'on voulait pratiquer. Il entra donc à la classe de Bazin, l'austère pédagogue duquel Auber disait : « Il enseigne le matin, à sa classe, comment on doit composer, et le soir, au théâtre, comment l'on ne doit pas composer. » Au bout de très peu de temps, Bazin congédia cet élève qui ne pouvait empêcher son originalité d'apparaître, même dans un devoir d'harmonie. Le malheureux expulsé fut admis dans la classe de Reber : il ne perdit pas au change. Henri Reber, homme distingué, nature délicate, comprit tout de suite de quelle essence rare était fait son nouvel élève, lequel marchait à pas de géant. Reçu le 17 janvier 1860, Massenet obtenait, à la fin de son année scolaire, un premier accessit d'harmonie, récompense considérée à ce point inférieure aux mérites du lauréat que Reber lui conseillait d'entrer, sans plus attendre, dans une classe de composition. Ainsi, Massenet, renvoyé d'une première classe d'harmonie pour avoir été jugé insuffisant, quittait la seconde parce qu'il était trop capable !

Massenet, se rangeant à l'avis de son maître Reber, entrait, en 1861, dans la classe de composition d'Ambroise Thomas où il devint vite le benjamin ; comment un homme de la valeur de l'auteur de Mignon et de Hamlet aurait-il pu méconnaître un élève tel que Massenet ? Élève charmant entre tous, assidu, attentif aux conseils du Maître, absorbant ses conseils avec avidité et en profitant si bien qu'il apportait à chaque classe les morceaux les plus divers, montrant ainsi une fécondité surprenante, fécondité que ses camarades ne manquèrent pas de railler, ce à quoi Ambroise Thomas répondait paisiblement : « Laissez faire, qu'il sème d'abord ses herbes folles, vous verrez que, lorsqu'il sera apaisé, il écrira quelque chose de définitif. C'est un génie. » Et ces « herbes folles » poussèrent si dru que, au bout de sa première année de classe, Massenet remportait, en 1862, le second prix de fugue ainsi qu'une Mention honorable au concours pour le prix de Rome. L'année suivante, 1863, il obtenait le premier prix de fugue et était proclamé premier Grand prix de Rome.

La cantate de Massenet, écrite sur un poème de Gustave Chouquet : David Rizzio, était d'une originalité inaccoutumée dans ce genre de composition, qui, après tout, n'est qu'un devoir d'élève. C'est à cette originalité que Massenet dut d'avoir Berlioz pour principal partisan ; si bien que, après le jugement définitif, Ambroise Thomas put dire très justement à son élève : « Embrassez Berlioz, vous lui devez beaucoup de votre prix. »

En appuyant en cette circonstance sur la décision de l'Institut, Berlioz fut à la fois bon juge et bon prophète. Massenet, libéré de toute entrave, va pouvoir prendre son essor, donner la mesure de son talent.

Outre que l'accession au Prix de Rome était le couronnement d'études poursuivies avec méthode et ardeur, c'était aussi, pour Massenet, la réalisation de son premier grand rêve : être lauréat de l'Institut, aller à Rome. Aussi, quelle ivresse lorsque ce rêve devint réalité ! Sa joie déborde de toutes parts, dans ses paroles, ses écrits, ses souvenirs. Recueillons précieusement les impressions données par lui sur le temps qu'il vécut dans la Ville éternelle :

« Oh ! ces deux années délicieuses passées dans Rome, à la chère Villa Médicis, ces années sans pareilles dont le souvenir vibre encore dans ma mémoire et m'aide aujourd'hui même à refouler les influences néfastes du découragement ! — Ce fut à Rome que je commençai à vivre ; ce fut là, au cours des joyeuses excursions faites en compagnie de mes camarades musiciens, peintres ou sculpteurs, et durant nos causeries sous les chênes de la Villa Borghèse ou sous les pins de la Villa Pamphili, que je ressentis les premiers élans d'admiration pour la nature et pour l'art. Quelles heures charmantes nous employions à errer dans les musées de Naples et de Florence ! Quelles délicates et mélancoliques émotions nous faisait éprouver la visite des églises mystérieusement obscures de Sienne et d'Assise ! Comme l'on oubliait vite Paris et ses théâtres, et sa foule bruyante, et sa vie enfiévrée !...

Je ne dirai jamais assez combien m'est cher et combien fidèle me reste le souvenir des années que je passai à Rome. J'aimerais à convaincre d'autres débutants de l'utilité qu'il y a pour les jeunes musiciens de quitter Paris et de vivre, — ne fût-ce qu'une seule année — à la Villa Médicis au milieu d'une élite de camarades. Oui, je suis tout à fait partisan de cet exil, comme l'appellent les mécontents. Je pense qu'un tel séjour peut créer des poètes et des artistes, et qu'il doit éveiller des sentiments et des impressions qui, faute de cela, seraient en danger de rester éternellement inconnus de ceux même chez lesquels ils étaient endormis. »

Pour Massenet, l'Italie a été une terre bénie. Elle lui ouvrit des horizons inconnus, elle fit qu'il se découvrit, qu'il prit conscience de sa personnalité. Il a vingt et un ans, il est plein d'ardeur, de fougue, d'enthousiasme. Il voudrait étreindre l'univers entier. Aussi avec quelle passion absorbe-t-il ce qu'il voit. L'air, le soleil, le parfum des fleurs, les sites diversement pittoresques, la foule gesticulante des rues de Naples, les Musées, tout l'enivre et constitue, pour sa jeune âme, une raison d'envol vers les sphères élevées de l'art. C'est pour lui une source d'inspirations à laquelle il puisera bien souvent au cours de sa carrière.

Il va à Naples avec Falguière et Chaplain. En traversant les bois de Subiaco, une grosse cornemuse, la Zampogna d'un berger, lui fournit une mélodie qu'il noie aussitôt : ces quelques mesures deviendront les premières de Marie-Magdeleine. A Venise, il est frappé par les sonneries, si étranges et si belles, que font entendre les trompettes autrichiennes lorsque, le soir, on ferme le port : il les note et, vingt-cinq ans plus tard, il s'en servira au quatrième acte du Cid. C'est à Venise, où il restera deux mois, que furent tracées les esquisses de la Première Suite d'orchestre.

Quand, après une année de séjour à l'École de Rome, les sages règlements de la Villa Médicis lui prescrivirent d'aller vivre sous d'autres cieux, il se rendit en Allemagne, en Autriche, et en Hongrie. La musique des Bohémiens et des Tchèques l'attira. Il ne manqua pas de noter maints airs populaires dont il se servit par la suite en les parant de cette instrumentation colorée dans laquelle il excella. C'est à Pesth, où il habita pendant un certain temps, qu'il écrivit ses Scènes Hongroises.

La coutume voulait que les Grands Prix partissent ensemble pour la Villa Médicis. Cependant, au lieu de s'embarquer avec ses camarades de promotion : Layrand et Monchablon, peintres ; Bourgeois, sculpteur ; Brune, architecte ; et Chaplain, graveur ; Massenet quitta seul Paris. Il désirait se rendre à Nice où son père, mort le 1er janvier 1863, était enterré. Il désirait aussi aller embrasser sa mère qui était, à Bordighera, l'hôte d'amis occupant une villa située en pleine forêt de palmiers et dominant la mer. Il passa, en effet, avec elle le premier jour de l'an 1864, jour plein d'effusion et d'attendrissement : « Il me fallut, toutefois, me séparer d'elle, car mes joyeux camarades m'attendaient en voiture sur la route de la Corniche italienne, et mes larmes se séchèrent dans les rires. O jeunesse !... »

Il visite rapidement Gênes et son Campo-Santo ; Milan où, devant la cathédrale, toute de marbre blanc, cette belle pensée de Bossuet lui revient à la mémoire : « A cette époque de foi, la terre se couvrit de roses blanches. » Il déplore l'effacement de la Cène de Léonard de Vinci ; puis il quitte Milan et se rend à Vérone pour y accomplir le pèlerinage obligatoire au tombeau de la Juliette aimée de Roméo. Il va ensuite à Vicence, à Padoue où, en contemplant les peintures exécutées par le Giotto dans l'église Santa Madonna dell' Arena, il a l'intuition que Marie-Magdeleine occupera un jour sa vie. Enfin, il arrive à Venise.

« Venise !... On m'aurait dit que je vivais réellement que je n'y aurais pas cru, tant l'irréel de ces heures passées dans cette ville unique m'enveloppait de stupéfaction. »

Massenet n'est pas encore à Rome, et déjà son esprit s'exalte à la vue des chefs-d’œuvre de l'art italien. Le Prix de Rome, qui lui permet de voir ces merveilles, a donc du bon, même pour un musicien.

Massenet et ses camarades ont une première impression de Pise et de Florence ; puis, franchissant leur dernière étape, ils arrivent au terme de leur voyage : Rome ; mais, au lieu d'y arriver par la voie Flaminienne, sur laquelle les anciens se faisaient une fête de venir à leur rencontre, ils prirent le bateau à vapeur de Livourne jusqu'à Civitavecchia et, de là, à la Ville Éternelle par le chemin de fer.

Le Directeur alors en fonction, M. Schnetz, « papa exquis pour tous ses enfants de l'Académie de France à Rome », conduisit Massenet à la chambre qui lui était destinée. De cette chambre, le nouvel occupant avait un horizon magnifique. La vue s'étendait sur toute la ville de Rome dominée par la silhouette du dôme de Saint-Pierre. C'est dans ce logis, ravissante cage pour le délicieux oiseau chanteur, que. Massenet allait faire éclore les envois auxquels il était astreint par les règlements de l'Institut : Grande ouverture de concert, Requiem à quatre et huit voix avec accompagnement d'orgue, violoncelle et contrebasse. A ces envois obligatoires, Massenet ajoute les compositions suivantes, une suite de morceaux symphoniques : Pompéïa ; des Scènes de bal, pour piano ; Deux Fantaisies, pour orchestre, les esquisses assez poussées d'une Esmeralda, opéra d'après Victor Hugo, etc., production intense de laquelle il ne va plus se départir.

Le dimanche soir avaient lieu, dans le salon directorial, des réceptions qui réunissaient, outre les pensionnaires de l'Académie, tout ce que la Société romaine comportait d'important et d'illustre. Il n'était pas un invité qui ne fût fier de gravir le Monte Pincio dominé par la Villa Médicis.

Quoique trois directeurs eussent été successivement appelés à présider aux destinées de l'École pendant le séjour de Massenet à Rome, d'abord « le bon M. Schnetz », puis Robert Fleury, et enfin Hébert, les réceptions n'en souffrirent pas ; il n'y eut aucune solution de continuité. Ces réceptions étaient célèbres. Liszt y brillait d'un éclat immense, s'imposant à tous par la puissance de son talent et de sa haute personnalité. L'originalité de Massenet, la forme de son esprit et les agréments de sa personne plurent au maître aussi grand compositeur que formidable pianiste.

Ici se place un épisode exquis de la vie de Massenet, ce que nous appellerons le Roman de son mariage. — Massenet s'est chargé d'en narrer le début dans ses Souvenirs.

« Une des phases les plus grandes et les plus palpitantes de ma vie se préparait. Nous étions à la veille de Noël (1864). Une promenade fut organisée pour suivre, dans les églises, les Messes de Minuit. Les cérémonies qui se célébrèrent de nuit à Sainte-Marie-Majeure et à Saint-Jean de Latran furent celles qui me frappèrent le plus. Le lendemain, jour à marquer d'une croix, je croisai, dans l'escalier aux trois cents marches qui mène à l'église de l'Ara-Cœli, deux dames dont l'allure était celle d'étrangères élégantes. Mon regard fut délicieusement charmé par la physionomie de la plus jeune.

Quelques jours après cette rencontre, m'étant rendu chez Liszt qui se préparait à l'ordination, je reconnus, parmi les personnes qui se trouvaient en visite chez l'illustre maître, les deux dames aperçues à l'Ara-Cœli.

Je sus, presque aussitôt après, que la plus jeune était venue à Rome, avec sa famille, en voyage de touristes et qu'elle avait été recommandée à Liszt pour qu'il lui indiqua un musicien capable de diriger ses études musicales qu'elle ne voulait pas interrompre loin de Paris.

Liszt me désigna aussitôt à elle.

J'étais pensionnaire de l'Académie de France pour y travailler, ne désirant par conséquent pas donner mon temps aux leçons. Cependant, le charme de cette jeune fille fut vainqueur de ma résistance.

Ce fut cette exquise jeune fille qui, deux ans plus tard, devait devenir mon épouse aimée. »

La violente impression que Mlle de Sainte-Marie, c'était le nom de la jeune fille, fit sur l'esprit et le cœur de Massenet, développa en lui un des côtés primordiaux de sa nature : la tendresse ; cette tendresse infinie qui va déborder dans son œuvre entier.

Marie-Magdeleine, des esquisses de la Vierge et l'Eve datent précisément de cette époque. Le doux émoi dont son âme était remplie lui fit créer, de toutes pièces, un type nouveau, celui de l'amoureuse mystique, en attendant qu'en une langue musicale ravissante, il traduisît la tendresse de la femme simplement femme.

Au printemps de 1865, Massenet fit, en compagnie de Falguière et de Chaplain, un voyage dans le sud de l'Italie. La vie de Naples l'enchante. Il trouve des mots exquis pour exprimer les émotions qu'il éprouve à Sorrente et à Amalfi. Quant à Capri, il aime réellement cette île délicieuse : « Habiter Capri, y vivre, y travailler, est bien l'existence dans tout son idéal, dans tout ce qu'il est possible de rêver ! J'en ai rapporté quantité de pages pour les ouvrages que j'avais projeté d'écrire par la suite. »

Décidément, un musicien peut tirer grand profit des avantages que procure le Prix de Rome.

A l'automne 1865, Massenet et ses camarades revinrent à Rome qu'il allait falloir quitter définitivement, hélas !

Il ne peut s'arracher de ces lieux, de la chère Villa Médicis tant aimée, que jamais il ne l'oubliera. Comme les croyants, il veut se recueillir à la fin du jour. De sa fenêtre, il attend que le soleil se couche derrière le dôme de Saint-Pierre afin de le saluer une dernière fois.

A la Villa Médicis, Massenet s'était fait apprécier et aimer. Son départ, 17 décembre 1865, causa un véritable chagrin.

La route du retour ne fut pas perdue pour Massenet. Chez un être tel que lui, rien ne se perd; toutes choses s'impriment en son esprit comme sur une plaque photographique. A Florence et à Pise, qu'il revoit seul cette fois, il collige ses impressions. Dans la capitale de la Toscane, le soir venu, un paysan auquel il a demandé l'heure, lui fait la réponse suivante, dont il apprécie le tour poétique :

Sono la sette, l’aria ne treme ancora !...

(Il est sept heures, l’air en tremble encore !...)

Il voulut franchir la distance qui sépare Pise de Gênes par l'ancienne voie romaine tracée en corniche sur la mer, et cela par un clair de lune magnifique. C'est ainsi que, blotti sous la bâche d'une rustique diligence, il parcourt ce chemin comme porté dans la nacelle d'un ballon : « Il me sembla, pendant ce trajet, que je n'avais jamais accumulé en moi-même un tel ensemble d'idées et de projets, toujours obsédé par cette pensée que, dans quelques heures, je serais de retour à Paris et que ma vie allait y commencer. »

Le pittoresque voyage que Massenet venait d'accomplir de Pise à Gênes avait fait pénétrer tant de beauté dans ses yeux que, pour en mieux garder le souvenir, il les ferma... et s'endormit jusqu'à Montereau, où le froid le réveilla.

Les pressentiments de Massenet devaient se réaliser. Effectivement, l'année 1866 va être le commencement d'une autre vie. La première étape de son existence est franchie, une autre se présente devant lui.

Les soucis financiers lui étaient à présent évités, puisque, à cette époque, les Grands Prix, à leur retour de Boule, jouissaient d'une pension annuelle de trois mille francs ; Massenet y avait droit encore pendant trois ans.

Massenet s'est défendu d'être un symphoniste au sens strict du mot, et, ma foi, pour expliquer cette opinion sur lui-même, il se sert d'une argumentation assez concluante. En fait, lorsqu'il écrivit des morceaux pour orchestre, il resta un homme de théâtre. A de rares exceptions près, ses œuvres symphoniques ne peuvent pas être considérées comme de la musique pure ; construites sur un argument, elles sont surtout de la musique à programme. C'est cependant sous l'aspect d'un symphoniste qu'il apparaîtra au public parisien.

Cet homme, ce jeune homme, un doux, un tendre, apporte à tout ce qu'il fait une volonté, une ténacité incroyables. Dès son retour à Paris, il s'emploie si bien à faire entendre ses œuvres que, deux mois après, le 24 février 1866, le Casino de la rue Cadet, dirigé par le cornettiste Arban, donne sa Suite d'orchestre : Pompéïa. L'œuvre fut bien accueillie. On y remarqua une habileté surprenante chez un débutant, et même « la touche vigoureuse de Berlioz et son horreur des lieux communs ». Au mois de juillet suivant étaient exécutés, au concert des Champs-Élysées, Deux fantaisies pour orchestre : le Retour d'une caravane et Noce flamande, avec chœur. Puis ce fut, au concert Pasdeloup, le 24 mars 1867, l'audition de la Première Suite d'orchestre.

Quelques jours après cette audition marquante, le Théâtre de l'Opéra-Comique représentait la Grand' Tante, livret de Jules Adenis et Ch. Granvallet, musique de J. Massenet. Cette fois, Massenet débutait dans le genre vers lequel sa nature l'entraînait irrésistiblement : le Théâtre.

La Grand'Tante était un de ces actes imposés au Directeur de l'Opéra-Comique par le cahier des charges, lever de rideau réservé aux pensionnaires de l'Institut. Massenet y avait donc droit ; cependant il n'en fut pas moins heureux : « Que j'étais fier de recevoir mes premiers bulletins de répétition, et de m'asseoir à cette même place, sur cette scène illustre, qu'avaient connue Boieldieu, Hérold, M. Auber, Ambroise Thomas, Victor Massé, Gounod, Meyerbeer !... »

Sans entrer dans l'analyse de ce petit ouvrage, dont Massenet a dit qu'il regrettait de n'avoir pu y mettre tout ce qu'il aurait voulu donner de lui, constatons que, cependant, la critique louangea la musique qui ne parut à personne être celle d'un débutant.

C'est un peu avant cette époque que Massenet, ayant fait la connaissance d'Armand Silvestre, s'enflamma pour les vers de ce poète et mit en musique Poème d'avril. L'œuvre charmante était née, il restait à la publier. Chez l'éditeur Choudens, où l'auteur s'était présenté avec une lettre d'introduction de Reyer, il fut éconduit sans même avoir pu montrer son manuscrit. Il reçut le même accueil chez Brandus et chez Flaxland. Massenet, non seulement ne fut pas trop attristé de cet échec, mais encore trouva cela tout naturel : « Qu'étais-je ? dit-il, un parfait inconnu. »

Il se produisit alors un fait merveilleux.

Lorsque le compositeur, éconduit mais non découragé, regagnait allègrement le logis qu'il occupait à cette époque au cinquième étage d'une maison de la rue Taitbout, il fut interpellé par un grand jeune homme blond, à la figure intelligente et gracieuse, qui lui dit : « Depuis hier, j'ai ouvert un magasin de musique, ici même, boulevard de la Madeleine ; je sais qui vous êtes, et vous offre d'éditer ce que vous voudrez. » Massenet n'eut qu'à sortir de sa poche le manuscrit méconnu et le donner à son interlocuteur, Georges Hartmann. Quelques mois après le Poème d'avril apparaissait dans toute sa fraîcheur et remportait un succès qui fit beaucoup pour la réputation naissante du futur auteur de Manon. De tous côtés on chanta les vers ailés :

Que l'heure est donc brève

Qu'on passe en aimant.

En 1866, le choléra sévit à Paris, Massenet en fut atteint. Tous s'écartèrent de lui ; seul, son maître Ambroise Thomas, bravant la contagion, vint le visiter, là-haut, dans sa chambrette. La réconfortante présence du médecin de l'empereur, qui accompagnait Ambroise Thomas, et surtout la courageuse et paternelle démarche de son vénéré maître, causèrent à Massenet une telle joie, il en ressentit une si vive émotion, qu'il s'évanouit... mais il était sauvé. Cette attaque, au reste assez bénigne, fut de courte durée. Le pauvre malade put terminer Dix pièces de genre, pour piano, que l'éditeur Girod lui paya deux cents francs, vingt francs la page : c'était le premier argent que lui rapportait une de ses œuvres. La cinquième de ces pièces, transcrite pour un violoncelle solo, a été incorporée dans les Erinnyes ; elle est devenue le mélodrame qui sert de fond à l'Invocation d'Elektra, belle et ample phrase célèbre dès la première audition. Massenet l'avait composée quand il était élève au Conservatoire.

Maintenant Massenet a atteint l'objet de son rêve, il a épousé la délicieuse Mlle de Sainte-Marie. Le mariage a eu lieu, le 8 octobre 1866, dans la vieille petite église du village d'Avon.

Pour Massenet, les années 1867, 1868 et 1869 représentent un labeur incessant. D'ailleurs, à part la période 1870-1871, quelles sont donc les années qui ne furent pas consacrées par lui à un labeur opiniâtre ? Il avait organisé sa vie en vue de son travail. Levé de grand matin, à quatre heures, il composait et faisait sa correspondance jusqu'à midi. L'après-midi était employé à ses leçons et aux visites nécessitées par sa profession. Quant aux soirées, n'allant presque jamais au théâtre, elles étaient de courte durée.

A Fontainebleau, où il passait les étés avec sa femme et les parents de Mme Massenet, il se « ruait » sur le travail dans la paix familiale et le calme de la nature ; ce qui, du reste, ne l'empêchait pas de venir assez fréquemment à Paris.

L'empereur Napoléon III avait institué trois concours musicaux ayant pour objet, l'un une Cantate, l'autre un Opéra-Comique, le troisième un Opéra en trois actes. Massenet prit part à ces trois concours : aucun des prix ne lui fut attribué. Le Prométhée de Saint-Saëns fut couronné, Charles Lenepveu obtint le prix pour le Florentin, et Diaz pour la Coupe du Roi de Thulé.

Après ces résultats, Massenet s'écria philosophiquement : « J'étais battu, mais non abattu. »

Il arrive quelquefois que d'un édifice ruiné on tire les matériaux propres à l'édification d'autres monuments. C'est ainsi que Massenet procéda envers les mille pages d'orchestre de sa partition de la Coupe du Roi de Thulé dont bon nombre furent utilisées dans les Erinnyes, Eve, Marie-Magdeleine, la Vierge et le Roi de Lahore. Le troisième acte du Roi de Lahore, notamment, est construit avec le deuxième acte de la Coupe du Roi de Thulé.

Pendant l'été et l'hiver de 1869, et au printemps de 1870, Massenet travailla à Méduse, poème en trois actes de Michel Carré. L'ouvrage étant terminé depuis quelques jours, le librettiste et le compositeur se donnèrent rendez-vous, le 12 juillet 1870, dans la cour de l'Opéra, alors situé rue Lepelletier, afin de voir le directeur. Emile Perrin était absent.

Le lendemain les journaux annonçaient la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne : envolée l'espérance d'être joué à l'Opéra.

Massenet avait alors vingt-huit ans. Il fit son devoir. Il envoya sa femme et sa fille dans le sud-ouest ; quant à lui, incorporé dans la garde chargée de veiller sur Paris, il passa, sous les obus, tout le temps que dura l'investissement. Cependant, si impérieuse était la force qui le poussait à composer, qu'il fit alors une symphonie régulière. Cette œuvre, écrite pendant les jours sombres de la guerre, fut loin de satisfaire son auteur. Massenet, après l'avoir fait essayer par l'orchestre de Pasdeloup, la déclara « mauvaise parce qu'elle devait l'être, attendu qu'il n'avait pas le tempérament d'un symphoniste ». Il s'opposa à ce qu'on l'exécutât. Sans doute fut-il sévère pour lui-même, bien que son langage musical s'adapte, il est vrai, parfaitement au caractère de l'Opéra et moins bien peut-être au style de la symphonie.

Il souffrit moins des privations du siège que des malheurs de sa patrie. Pourtant, le désastre passé, Massenet reprend courage au travail en revoyant sa « chère petite chambre de la campagne », à Fontainebleau. La vie qu'il mène au milieu des siens lui semble plus exquise que jamais, elle ramène en lui la bonne humeur. Son esprit se rassérène : il retrouve le calme. Il écrit les Scènes pittoresques, délicieuse suite d'orchestre dans laquelle Massenet a fait passer le souffle frais de son nouvel état d'âme. Comment un ostracisme incompréhensible écarte-t-il cette œuvre des programmes symphoniques ?

En 1872, l'espoir d'être joué à l'Opéra sembla renaître lorsque, présenté par Émile Bergerat à Théophile Gautier, celui-ci proposa à Massenet deux sujets de ballets : le Roi des Aulnes et le Preneur de Rats. Le souvenir de Schubert fit reculer Massenet ; le directeur de l'Opéra se cabra devant le titre du second argument.

Si les portes de l'Opéra restèrent fermées, celles de l'Opéra-Comique, du moins, se rouvrirent devant Massenet. Depuis quelque temps, il était attelé à un livret tiré, par Chantepie, du fameux drame de Dumanoir et d'Ennery : Don César de Bazan. Du Locle prévint Massenet que l'ouvrage passerait en novembre. Pendant six semaines, Massenet travailla fiévreusement et, le 30 novembre 1872, Don César de Bazan était représenté pour la première fois. Monté à la hâte, dans de vieux décors, cet ouvrage ne réussit pas : il n'eut que treize représentations.

Sur les instances de Georges Hartmann, Duquesnel, alors directeur de l'Odéon, confia à Massenet l'illustration musicale des Erinnyes, tragédie antique de Leconte de Lisle. Un effectif de quarante musiciens avait été mis à la disposition du compositeur ; c'était beaucoup pour l'Odéon, peu pour un orchestre symphonique. Massenet eut l'heureuse idée de répartir ainsi le groupe de musiciens à lui concédé : trente-six instruments au quatuor, trois trombones, image vivante des trois Erinnyes : Tisiphone, Alecto et Mégère, plus une paire de timbales. Massenet avait fait choix de son ancien condisciple, Edouard Colonne, pour diriger ce petit orchestre.

L'œuvre, représentée pour la première fois à l'Odéon, le 6 janvier 1873, produisit une vive impression. « La musique élevée de M. Massenet » aussi bien que « la chaude et vigoureuse poésie de M. Leconte de Lisle » furent abondamment louées par la critique. Six semaines après, Pasdeloup faisait entendre aux concerts populaires la musique de scène des Erinnyes. Ensuite, Massenet développa sa première partition ; il y ajouta une ouverture, des airs de ballet, une marche et des chœurs. C'est sous cette forme que l'ouvrage fut donné à la Gaieté Lyrique, en 1876, à l'Odéon en 1889, et à la Comédie-Française en 1910.

Dans les Erinnyes, Massenet commenta avec un sens littéraire délicat les vers de Leconte de Lisle. Tous les morceaux de cette partition sont à retenir. Dès l'ouverture, le côté tragique du drame est magnifiquement révélé par la Marche funèbre. L'entr'acte, le chœur des Choéphores sont empreints d'une tristesse religieuse qui convient parfaitement au sujet. De même, la mélodie de violoncelle accompagnant l'évocation d'Elektra, est, d'une ligne pure qui fait songer aux profils d'un bas-relief antique. Les chœurs narrant le meurtre d'Egisthe sont comme drapés dans un peplum d'une couleur sombre profondément émouvante. L'épisode de la Troyenne regrettant sa patrie perdue, est d'une mélancolie exquise. Quant au Divertissement, Massenet, qui par la suite devait en composer de si remarquables, n'en a jamais écrit de plus parfait.

Un portrait-charge de Massenet, par L. Borgex (Musée de l'Opéra)

Le nom de Massenet, déjà connu, allait être mis en lumière par l'apparition d'un chef-d'œuvre : Marie-Magdeleine.

A deux reprises, nous avons indiqué l'importance du rôle de Georges Hartmann dans la vie de Massenet, nous allons voir la part qu'il prit à l'audition de Marie-Magdeleine. Homme aimable, intelligent et infiniment adroit, Hartmann possédait une sorte de divination qui lui permettait de pressentir le talent là où il était. C'est ainsi qu'il attira à lui tout ce que la jeune école d'alors avait de remarquable : Bizet, Saint-Saëns, Massenet, Lalo, Delibes, César Franck, Guiraud, etc. Cette élite formait un cénacle dont les assises se tenaient dans le petit magasin, nous allions dire le petit temple du boulevard de la Madeleine. Là, chacun apportait ses idées personnelles, mais tous communiaient en cette même foi ardente dans l'art qu'ils devaient illustrer.

Un jour vint où, non content de publier les œuvres de ces compositeurs, Hartmann voulut que la foule entendît leurs œuvres et que, de la sorte, le nom des auteurs se répandît. En collaboration avec Duquesnel, il créa le Concert National. Edouard Colonne fut chargé du recrutement et de la direction de l'orchestre. Huit séances avaient été prévues. La première eut lieu à l'Odéon le 9 mars 1873 ; la dernière, celle du vendredi saint 11 avril, fut consacrée à l'audition de Marie-Magdeleine.

Pour tous, l'ouvrage fut une révélation : la soirée tout entière fut une longue ovation. La presse loua unanimement les qualités hors de pair dont l'auteur avait fait preuve dans ce drame sacré. Reyer déclara que Marie-Magdeleine serait aussi favorable à répandre la jeune renommée de Massenet que l'Enfance du Christ l'avait été pour la gloire de Berlioz.

Parti le lendemain vers l'Italie, c'est seulement à Naples que Massenet reçut le premier écho de son succès, cela sous la forme touchante d'une lettre de son maître Ambroise Thomas : « Voilà une œuvre sérieuse, noble et touchante à la fois ; elle est bien de notre temps, mais vous avez prouvé qu'on peut marcher dans la voie du progrès tout en restant clair, sobre et mesuré... Dans un sujet mystique, où l'on est exposé à tomber dans l'abus des tons sombres et dans l'âpreté du style, vous vous êtes montré coloriste en gardant le charme et la lumière. »

De son côté Bizet, dont les jours étaient comptés, lui écrivit : « Jamais notre école moderne n'avait encore rien produit de semblable ; tu me donnes la fièvre, brigand ! Tu es un fin musicien, va !... Diable ! tu deviens singulièrement inquiétant ! Sur ce, cher, crois bien que personne n'est plus sincère dans son admiration et dans son affection que ton Bizet. »

En Italie Massenet revoit, en compagnie de sa femme, les sites qui jadis l'enchantèrent ; ces sites aimés lui apportent à nouveau « un indicible ravissement ». A peine Massenet était-il de retour à Paris, au n° 46 de la rue du Général-Foy, maison qu'il habita pendant plus de trente ans, qu'il se « jeta » sur un poème de Jules Adenis : les Templiers. Se rendant parfaitement compte que ce livret, par ses situations historiques, le plaçait sur une voie parcourue par Meyerbeer, Massenet alla demander l'avis de son éditeur. L'opinion d'Hartmann corrobora si bien la sienne, qu'il déchira les deux cents pages de partition qu'il venait de soumettre à son jugement. Un peu désemparé par cette immolation, nécessaire cependant, Massenet s'avisa d'aller trouver son collaborateur de Marie-Magdeleine, Louis Gallet, alors économe à l'hôpital Beaujon. Il sortit de cet entretien avec le plan du Roi de Lahore : « Du bûcher du dernier grand-maître des Templiers, Jacques de Molay, que j'avais abandonné, je me retrouvais dans le paradis d'Indra. C'était le septième ciel pour moi ! »

Le plan du Roi de Lahore, qui tant enchantait Massenet, devait s'élargir et devenir une pièce à grand spectacle. Sur ce splendide canevas, Massenet allait pouvoir broder à son aise, répandre tous les tons de sa palette sonore, donner libre cours à son imagination protéiforme, camper avec un relief saisissant des personnages divers, faire apparaître l'âme de chacun de ces personnages, en un mot... faire du théâtre.

Au cours des hivers 1873 et 1874, trois œuvres exécutées au Concert Pasdeloup : les Scènes dramatiques, les Scènes Pittoresques et l'Ouverture de Phèdre, mirent en évidence l'habileté de Massenet en tant que manieur de l'orchestre, et le montrèrent également sous l'aspect d'un peintre de la nature et des sentiments humains. A ce point de vue, l'Ouverture de Phèdre est significative. En plaçant en manière d'épigraphe les deux vers célèbres de Racine :

Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachée :

C'est Vénus toute entière à sa proye attachée.

Massenet a bien indiqué l'allure passionnée qu'il voulut donner à son œuvre. Dans cette pièce orchestrale de forme classique, passe le souffle de la folle ardeur qu'Hippolyte inspire à la femme de Thésée. Par son coloris, son emportement et sa fougue, l'Ouverture de Phèdre fait songer à un Delacroix.

Se dégageant du moule de l'oratorio classique, Massenet, avec Marie-Magdeleine, avait créé un genre : le Drame sacré, forme d'art dans lequel les personnages bibliques prirent un côté humain. Il est certain que Marie-Magdeleine, tout en restant une sainte femme, n'en est pas moins une femme tendre. Son amour pour Jésus est transposé, par la musique, dans une région intermédiaire où il garde néanmoins toute sa piété. C'est ce mysticisme sensuel qui avive l'œuvre charmante, donne aux mélodies ce tour enveloppant et voluptueux si bien fait pour apporter des frissons inconnus à un auditoire séduit.

Renouvelant, pour l'Ancien Testament, la métamorphose qu'il avait si heureusement appliquée au Nouveau, Massenet fit surgir une Eve, non pas désireuse de connaître la science, mais aspirant passionnément à l'amour. La Mère de l'humanité, devenait une femme moderne, miroir dans lequel toutes les femmes se reconnurent. De là est né l'enthousiasme féminin suscité par ce Mystère lorsqu'il fut donné, pour la première fois, le 18 mars 1875, au Cirque des Champs-Elysées, à l'un des concerts de l'Harmonie sacrée fondée par Charles Lamoureux.

Si Eve perdit par sa faute le paradis terrestre, Massenet, lui, entrevit en songe le paradis d'Indra. Depuis plusieurs mois déjà, il travaillait au livret de Louis Gallet. Or un jour d'orage, anéanti par la chaleur, il s'assoupit ; dans son sommeil, il entendit le troisième acte du Roi de Lahore : le paradis d'Indra. Aussitôt réveillé, il en commença le brouillon instrumental.

L'art venait de faire une perte irréparable : Bizet était mort prématurément le 3 juin 1875. Massenet en éprouva une immense douleur, douleur exprimée dans un Lamento que l'Association artistique, dirigée par Ed. Colonne, exécuta, le 31 octobre de la même année, à son premier concert consacré au jeune maître disparu.

Au commencement de l'été 1876, la partition du Roi de Lahore était terminée. L'ouvrage comportait onze cents pages d'orchestre, sa composition avait duré plus de trois ans. Qu'allait-il devenir, ce grand ouvrage ? serait-il jamais joué ? Telles étaient les questions que se posait Massenet. Au reste, Massenet n'était pas homme à se lamenter outre mesure pour des soucis de cet ordre. Il suivait avec confiance son étoile, d'ailleurs faisant tout pour aider le destin. Cette philosophie, celle des prédestinés, lui fut maintes fois favorable, notamment au sujet du Roi de Lahore.

Alors qu'il flânait, fait exceptionnel dans la vie de Massenet, il fut arrêté, au coin de la rue de la Paix, par le directeur de l'Opéra. Les succès de Marie-Magdeleine et d'Eve avaient-ils bien disposé Halanzier à son égard ? toujours est-il qu'après avoir questionné Massenet et avoir appris la naissance du Roi de Lahore, Halanzier demanda que ce fils de l'Inde lui fût présenté aussitôt. Effectivement, le lendemain à 9 heures, commençait la lecture de l'ouvrage, lecture qui se continua sans arrêt jusqu'à la fin du cinquième acte ; Massenet en était aphone et avait les mains brisées de fatigue. Comme il remettait le manuscrit dans sa vieille serviette de cuir, et que Gallet et lui se disposaient à partir, Halanzier lui dit : « Eh bien ! alors, tu ne me laisses rien pour la copie ? — Mais alors, vous comptez donc jouer l'ouvrage ? répondit Massenet... — L'avenir te le dira ! »

Au mois d'octobre de la même année, Massenet recevait de l'Opéra le bulletin suivant : Le Roi, 2 heures. — Foyer. Dans son laconisme, ce bulletin était éloquent : non seulement la pièce avait été reçue, mais elle entrait en répétitions.

La première eut lieu le 27 avril 1877. Les costumes, les décors étaient fort beaux, et l'interprétation de premier ordre. L'ouvrage obtint un immense succès. En écrivant à Massenet, le matin du 27 : « Je vous plains ce matin, je vous envierai ce soir ! » Gustave Flaubert avait été bon prophète.

Le lendemain de la première, Massenet reçut de Charles Garnier les lignes suivantes : « Je ne sais si c'est la salle qui fait de bonne musique, mais sapristi ! ce que je sais bien, c'est que je n'ai rien perdu de ton œuvre et que je la trouve admirable ! Ça, c'est la vérité. Ton Carlo ».

Après trente représentations consécutives à l'Opéra de Paris, en 1877, l'ouvrage fut monté à Turin ; puis Rome, Vienne, Bologne, Venise accueillirent chaleureusement le Roi de Lahore. De l'Italie, l'ouvrage passa en Autriche-Hongrie, en Angleterre, en Espagne.

Massenet a gagné la grande bataille ; maintenant, il est célèbre.

A partir de ce moment, les honneurs lui vinrent tout naturellement, en raison même de ses succès. Déjà, le 26 juillet 1876, après l'exécution d'Eve, il avait été fait Chevalier de la Légion d'honneur. Peu de temps après son retour d'Italie, il était nommé, par décret en date du 7 octobre 1878, professeur de Contre-point et Fugue et de Composition musicale, au Conservatoire, en remplacement de François Bazin décédé quelques mois auparavant. Le 30 novembre de cette même année 1878, l'Académie des Beaux-Arts l'élisait au fauteuil de Bazin. Puis, successivement, il fut promu Officier de la Légion d'honneur en janvier 1888, Commandeur le 31 décembre 1895 et Grand-Officier en décembre 1899.

Il est, dans la vie, des revanches agréables à constater. Massenet, aussi bien au Conservatoire qu'à l'Institut, s'asseyant dans la chaise curule du magister qui, jadis, l'avait si inconsidérément banni, quel heureux retour des choses d'ici-bas !

Remplie de luttes, mais couronnée par le triomphe, telle est la vie de Massenet : un bel accord.

La classe de Massenet ! — Pendant dix-huit ans, ce fut non seulement une école d'art, mais aussi un ravissement pour les élèves et pour le professeur.

Lorsqu'en 1878, Massenet, après ses créations de Marie-Magdeleine, d'Eve et du Roi de Lahore, prit possession de la chaire de composition musicale au Conservatoire, il était considéré comme un novateur, un chef d'école... En effet, il allait le devenir. Sa nomination mit en effervescence la jeunesse musicale d'alors. Tous aspirèrent à l'honneur de faire partie de cette classe. Massenet succédant à Bazin, quel contraste ! L'enseignement chaleureux du nouveau maître enflamma l'imagination de ses élèves. Il apportait la parole nouvelle à laquelle aspirait précisément toute cette ardente jeunesse, et cette parole, il la dispensait de la façon la plus captivante, la plus exquise. Tout, dans sa manière d'enseigner, contribuait à rendre efficaces et précieuses ses leçons.

Son enseignement portait sur deux points : le côté théorique et le côté pratique. Dans le premier cas, après avoir analysé et comparé les œuvres des maîtres, qu'ils fussent anciens ou modernes, il en tirait des déductions lumineuses tant au point de vue de la forme qu'à celui du fond. Quant au côté pratique, c'est-à-dire en ce qui concerne l'examen et la correction des devoirs de ses élèves, il était merveilleux. Reynaldo Hahn a très joliment indiqué ce que pouvait être une de ses leçons pratiques :

« Il craignait toujours de froisser, de peiner l'élève, et alors c'était des : « Oui... je crois, n'est-ce pas ?... oui, oui, je voudrais déjà entendre votre motif, ne me le faites pas trop attendre, faites-le moi pressentir, les paroles me le font pressentir. Vous me comprenez bien, n'est-ce pas ?... Ah ! voilà, tenez ! » Il se penchait pour atteindre le clavier, s'appuyait sur vous, très familier, très camarade, le monocle à l'œil, ébauchait la modification toujours opportune, ingénieuse, rapidement trouvée et toujours dans le sens de votre propre idée, de votre propre sentiment. Car ainsi que je l'écrivais naguère, « ce qu'il conseillait ne semblait pas émaner de lui, il le tirait, pour ainsi dire, de l'élève lui-même, de son tempérament, de ses intentions, et refaisait le travail tel que relit refait cet élève s'il eût possédé le talent nécessaire ». « Vous n'avez pas absolument rendu ce que vous vouliez... Oh ! je le sais bien, ce que vous vouliez ! c'est difficile... oui... Eh ! bien, cherchons ensemble... je crois que j'ai trouvé... Parbleu ! comment ne l'avez-vous pas vu ? Vous l'aviez indiqué d'instinct !... » Et sa main blanche faisait frétiller le petit crayon d'argent sur le manuscrit. »

On voit à quel point Massenet s'attachait à ce que ses élèves gardassent leur personnalité, et combien il respectait l'esthétique de chacun d'eux : il dirigeait leur nature, il n'imposait pas ses doctrines.

Gaston Carraud a parlé en ces termes de l'enseignement de son maître : « Les leçons de Massenet avaient un pouvoir merveilleux d'éveiller et de soutenir l'activité d'un jeune esprit... La clarté, la mesure, la rigoureuse propreté, mais le mouvement juste de la forme ; la sincérité et la simplicité du sentiment : là étaient ses premiers conseils ».

Un autre élève de Massenet, M. Julien Tiersot, a dit (le Ménestrel, 24 août 1912) la grande leçon qu'il prit lorsque, pour la première fois, il assista à la classe de composition. Ce jour-là, le Maître étudiait la forme du récitatif. Il avait choisi, dans les Troyens de Berlioz, la première partie du monologue d'Enée : « Inutiles regrets, je dois quitter Carthage ». Massenet, jouant et chantant, s'arrêtait fréquemment pour commenter le passage qui venait d'être entendu, et ses commentaires étaient autant de modèles d'analyse dans le genre de ceci : « La voix déclame en des accents abondants et avec une expression aussi juste que profonde, tandis que l'orchestre, par une série de pulsations sans cesse recommencées, semble entraîner le héros vers le destin qui l'appelle ».

A ses leçons, il établissait encore des rapports entre la musique, la littérature, les arts plastiques, et tirait de ces rapports des conclusions d'une ampleur magnifique : Massenet ne formait pas seulement des musiciens, il faisait de ses élèves des artistes-musiciens.

Un enseignement aussi brillant devait produire de beaux et bons résultats. Effectivement, presque chaque année, pendant dix-huit ans, un prix de fugue et un Grand Prix de Rome sortirent de la Classe de Massenet.

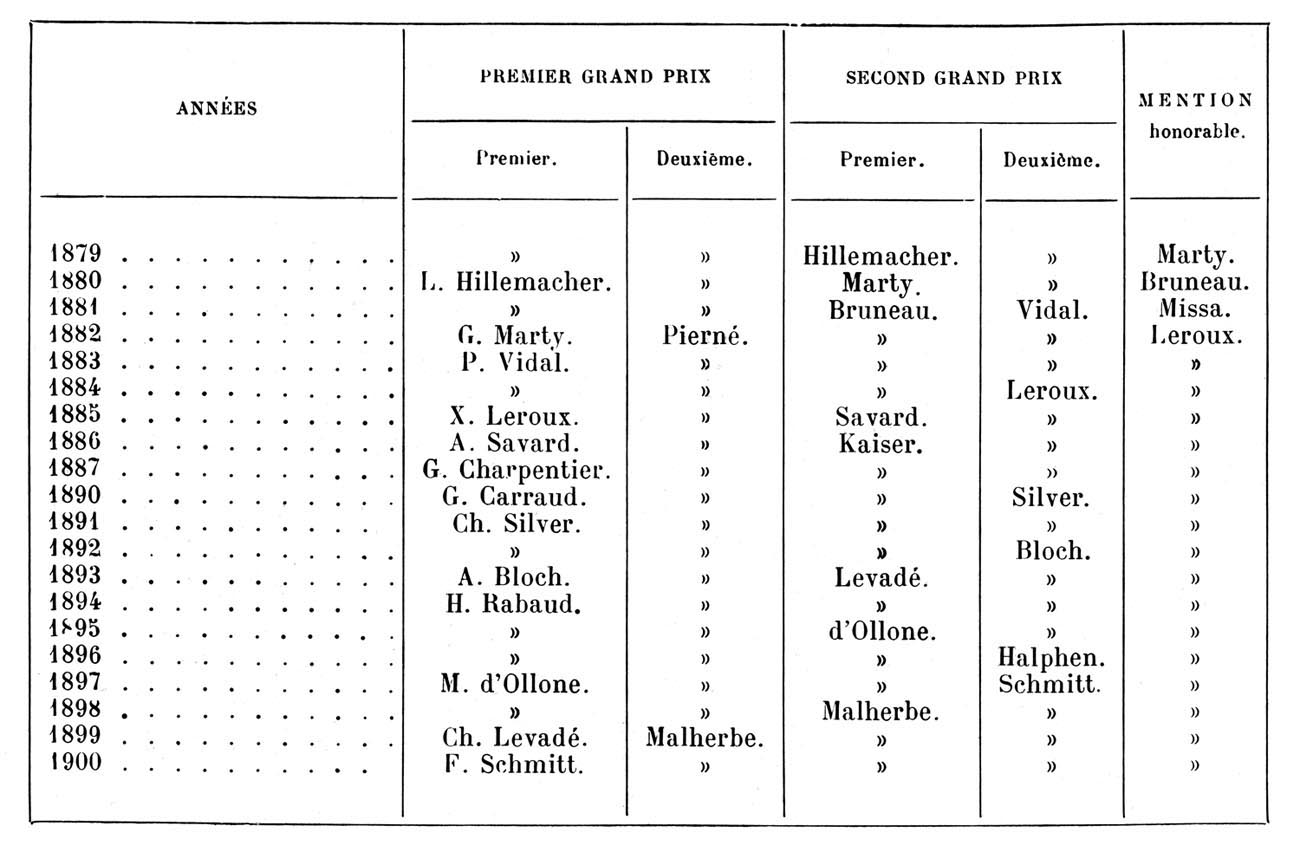

Voici l'édifiant tableau de ceux des élèves de Massenet qui obtinrent une récompense au concours de Rome.

D'autres élèves de Massenet, sans obtenir le Prix de Rome, n'en devinrent pas moins d'excellents compositeurs, le charmant Reynaldo Hahn, par exemple, ainsi que Henry Février, Guy Ropartz, etc.

Les succès de ses élèves lui tenaient à cœur ; il en était joyeux et lier autant qu'eux-mêmes, reportant, du reste, tout l'honneur de ces succès à son maître Ambroise Thomas, auquel il devait sa science, disait-il modestement.

Massenet sut donner de la vie à la pédagogie, parer la scolastique des charmes de l'art.

Nous avons montré ce que fut le professeur, nous essaierons à présent d'indiquer ce qu'a été l'homme.

Déjà on a pu se rendre compte de la volonté de ce doux. A partir du Roi de Lahore, cette volonté va s'affirmer encore : le travail de Massenet s'intensifiera, sa vie sera remplie par un labeur formidable. Les œuvres, les chefs-d’œuvre vont éclore les uns après les autres avec une fréquence d'autant plus surprenante que celui qui les produisit paraissait, en public du moins, libre et dégagé de toute préoccupation. Cependant, c'est cet homme, cette force en perpétuel mouvement, cet être choyé par la destinée, qui, tout à coup, pris de lassitude à propos d'une simple contrariété, s'écriera : « Ah ! qui peut se dire heureux avant la mort ? »…

Jamais on ne vit homme plus aimable, plus séduisant que Massenet. Ses paroles, ses lettres ! quelle affabilité ! — Il semblait vraiment ne s'intéresser qu'à ce qui faisait l'objet des demandes dont il était harcelé. Un secrétaire eût été assez occupé avec sa correspondance ; lui, suffisait à tout. Que ce fût un littérateur voulant lui soumettre un livret ; un journaliste désireux de faire un article sur lui ; un chanteur ou une chanteuse aspirant à se faire entendre ; tous avaient une réponse. Cependant, si l'on observe minutieusement sa correspondance, on s'aperçoit qu'elle offre une véritable gradation de sa sympathie. Voici comment.

Massenet n'aimait pas son prénom : Jules ; pourtant, il l'employa, mais d'une manière significative, pourrait-on dire. Lorsqu'il écrivait à un étranger, il signait M. Massenet. M. Massenet, c'était l'auteur, l'homme public. Si le correspondant gagnait sa sympathie, l'M devenait un J. J. Massenet, c'était Massenet accueillant un peu son correspondant. Enfin, si ce correspondant réussissait à pénétrer dans l'intimité affectueuse du maître, alors apparaissait un Massenet tout court : l'ami. Combien de gens n'ont pas su discerner ces nuances !

Massenet, sans doute pour détendre son cerveau occupé par de si nombreux sujets importants, se laissait volontiers aller à dire des plaisanteries, des bons mots, même à faire des calembours. Les envieux, il en eut beaucoup, lui firent grief de cette monnaie de billon qu'il dépensait avec prodigalité sans se douter qu'on en prenait prétexte pour le montrer comme un esprit superficiel. Lui, Massenet, un esprit superficiel, alors qu'en réalité il était un méditatif.

Nature tendre, vibrante et inquiète, Massenet, pareil aux peureux qui chantent dans la nuit afin de se donner du courage, ne parlait-il beaucoup que pour dominer sa timidité instinctive ?

Évidemment, un des côtés de la nature de Massenet était foncièrement « gamin » ; jamais il ne se départit de cet aspect de caractère. Arrivé au pinacle, il était ravi quand il avait gentiment mystifié un importun ou un détracteur. Malicieusement, il contribua à répandre la croyance qu'il n'y avait pas de piano chez lui. En effet on n'en voyait pas dans la pièce où il recevait, dans son cabinet de travail. Seul, au milieu de cette pièce, trônait un massif bureau. Mais voilà, ce bureau recélait un piano. S'il voulait se rendre compte de ce qu'il venait d'écrire, Massenet n'avait qu'à pousser un peu en arrière le plateau de son bureau pour qu'un excellent instrument se trouvât sous ses doigts. Ainsi, évité le déplacement de la table de travail au piano ; évitée la perte de temps ; évités, surtout, les gêneurs ! Le Musée de l'Opéra conserve précieusement le bureau-piano de Massenet qui démontre péremptoirement combien était erronée la croyance qu'on eut dans la « pianophobie » de Massenet, d'ailleurs remarquable pianiste.

Sans avoir aucune prétention à la littérature, Massenet jugeait les écrits des autres avec discernement. Presque jamais il n'accepta un livret sans l'avoir analysé en véritable lettré ; et, après l'avoir adopté, il en était à ce point pénétré que, non seulement il le savait par cœur, ce qui en somme est assez simple, mais que les situations du drame, quelles qu'elles fussent, lui apparaissaient avec leurs qualités et aussi avec leurs défauts. Les observations qu'il faisait, les remarques qu'il adressait, les modifications qu'il demandait aux auteurs étaient si justes, si objectives à l'égard du but à atteindre : le théâtre, qu'on peut affirmer qu'il collabora aux livrets de ses collaborateurs.

Déjà, en 1862, lorsqu'il concourut la première fois pour le Prix de Rome, Massenet montra, très drôlement, ses qualités de critique littéraire. Le titre de la cantate sur laquelle devait s'exercer le talent des jeunes logistes était Louise de Mézières. Or, pendant longtemps on a pu lire, sur un des murs de la petite chambre mansardée située dans les combles de l'Institut, parmi les inscriptions tracées de la main de Massenet : « Oh ! là ! là ! quel poème ! Pourquoi Louise de Mézières, c'est tout au plus Héloïse la mercière ! » (le Figaro, 24 mars 1899.) Héloïse la mercière inspira faiblement Massenet ; cette année-là, il n'obtint qu'une mention honorable.

Une des raisons pour lesquelles Massenet apprenait ses poèmes par cœur, c'est que, de cette manière, il pouvait y travailler hors de chez lui, dans la rue, dans le monde, à dîner, au théâtre ; car il avait la faculté de pouvoir s'isoler au milieu du bruit et du mouvement. Dans l'interview donnée au Scribner's Magazine et dans l'article de la Lecture du 10 juin 1896, qui n'est qu'une traduction de cette interview, Massenet a rappelé ce fait : « Je suis né au bruit des pesants marteaux d'airain, comme disait jadis le poète. Mes premiers pas dans la voie musicale n'eurent pas un accompagnement plus mélodieux ». Ainsi, c'est sans doute au martellement de l'acier sur la forge, robuste rythme berceur de sa prime enfance, que Massenet dut le précieux don de s'absorber à son gré. Néanmoins, tout comme un autre, il rechercha le calme nécessaire à l'élaboration de ses ouvrages.

Abstraction faite de ses Souvenirs, dont l'inexactitude est malheureusement flagrante en maints cas, et qui, malgré leur intérêt, ne sont à tout prendre qu'un hommage rendu aux siens, à ses maîtres, aux directeurs de théâtres qui montèrent ses pièces et aux artistes qui les interprétèrent, les écrits de Massenet sont peu nombreux. Une sorte d'autobiographie parue dans le Scribner’s Magazine, sous le titre : Comment je suis devenu compositeur, reproduite dans la Revue illustrée, le 15 janvier 1893, et dans la Lecture du 10 juin 1896. Souvenirs d'une première (le Figaro, 29 août 1893). Lettre-Préface au Dictionnaire des Connaissances musicales, 1898. Réponse à Confidences d'hommes arrivés, élude sur les enfants médiocres et les enfants prodiges (la Revue, 15 mars 1901). Musique d'aujourd'hui et de demain (Comœdia, 4 novembre 1909). C'est tout. Dans ces articles, le style est simple, clair, alerte ; la narration pleine de vivacité, d'enjouement : Massenet aurait pu exceller aussi dans ce genre anecdotique.

Nous extrairons de ses Souvenirs le chapitre intitulé :Pensées posthumes. Ce chapitre, le dernier paru dans l'Echo de Paris (lu 11 juillet 1912, exactement un mois avant sa mort, montre un Massenet curieux, à la fois sceptique et idéaliste, un psychologue étrangement clairvoyant, regardant de loin et de haut les hommes et les choses ; qu'on en juge :

« J'avais quitté cette planète, laissant mes pauvres terriens à. leurs occupations aussi multiples qu'inutiles ; enfin, je vivais dans la splendeur scintillante des étoiles qui me paraissaient alors grandes chacune comme des millions de soleils ! Autrefois, je n'avais jamais pu obtenir cet éclairage-là pour mes décors, dans ce grand théâtre de l'Opéra où les fonds restent trop souvent obscurs. Désormais, je n'avais plus à répondre aux lettres ; j'avais dit adieu aux premières représentations, aux discussions littéraires et autres qui en découlaient.

Ici, plus de journaux, plus de dîners, plus de nuits agitées !

Ah ! si je pouvais donner à mes amis le conseil de me rejoindre là où je suis, je n'hésiterais pas à les appeler près de moi ! Mais le voudraient-ils ?

Avant de m'en aller dans le séjour éloigné que j'habite, j'avais écrit mes dernières volontés (un mari malheureux avait profité de cette occasion testamentaire pour écrire avec joie ces mots : Mes premières volontés).

J'avais surtout indiqué que je tenais à être inhumé à Égreville, près de la demeure familiale dans laquelle j'avais si longtemps vécu. Oh ! le bon cimetière ! En plein champ, dans un silence qui convient à ceux qui l'habitent.

J'avais demandé que l'on évitât de pendre à ma porte ces tentures noires, ornements usés par la clientèle. J'avais désiré qu'une voiture de circonstance me fit quitter Paris. Ce voyage, avec mon consentement, dès huit heures du matin.

Un journal du soir (peut-être deux) avait cru devoir informer ses lecteurs de mon décès. Quelques amis — j'en avais encore la veille — vinrent savoir, chez mon concierge, si le fait était exact, et lui de répondre : « Hélas Monsieur nous a quittés sans laisser son adresse. » Et sa réponse était vraie, puisqu'il ne savait pas où cette voiture obligeante m'emmenait.

A l'heure du déjeuner, quelques connaissances m'honorèrent, entre elles, de leurs condoléances, et même, dans la journée, par-ci, par-là, dans les théâtres, on parla de l'aventure.

— Maintenant qu'il est mort, on le jouera moins, n'est-ce pas ?

— Savez-vous qu'il a laissé encore un ouvrage ? Il ne finira donc pas de nous gêner !

— Ah ! ma foi, moi, je l'aimais bien ! J'ai toujours eu tant de succès dans ses ouvrages !

Et c'était une jolie voix de femme qui disait cela.

Chez mon éditeur, on pleurait, car on m'y aimait tant !

Chez moi, rue de Vaugirard, ma femme, ma fille, mes petits et arrière-petits-enfants étaient réunis, et, dans des sanglots, trouvaient presque une consolation.

La famille devait arriver à Égreville le soir même, veille de l'enterrement.

Et mon âme (l'âme survit au corps) écoutait tous ces bruits de la ville quittée. A mesure que la voiture m'en éloignait, les paroles, les bruits s'affaiblissaient, et je savais, ayant fait construire depuis longtemps mon caveau, que la lourde pierre une fois scellée, serait quelques heures plus tard la porte de l'oubli ! »

De tout ceci, il résulte que Massenet eut une sorte de prescience, de double vue de la fin prochaine qui l'attendait. N'y a-t-il pas là quelque chose d'infiniment impressionnant, de tragique même ? Et quelle ironie dans ces lignes tracées d'une main déjà presque mourante.

Quant aux discours auxquels l'astreignirent ses fonctions à l'Institut, que ce soit à l'inauguration du monument élevé, à Givet, en l'honneur de Méhul ; aux obsèques d'Ambroise Thomas ; au centenaire de Berlioz, ou à l'occasion de l'oraison funèbre du sculpteur Frémiet, beau-père de Gabriel Fauré, tous sont bien construits, même éloquents ; mais la timidité dont il ne put jamais se défendre l'empêcha de les prononcer avec toute l'ampleur qu'ils méritaient. Il en est un où Massenet se laissa aller à cette fine ironie qui était un des aspects de son caractère.

Appelé à faire l'éloge de son prédécesseur au fauteuil qu'il occupait à l'Académie des Beaux-Arts, il s'en tira d'une manière fort spirituelle. Obligé de consacrer son discours à la mémoire de Bazin, ce professeur peu perspicace qui le congédia de sa classe au Conservatoire, Massenet retraça la vie et la carrière de l'auteur du Voyage en Chine, mais en manière de conclusion, il employa cette plaisante formule : « Bazin était un professeur de premier ordre. Peut-être est-ce même ce qui a fait son originalité artistique, sa véritable personnalité ».

Quoique malicieux, Massenet était très bon : ces deux sentiments ne s'excluent pas obligatoirement ; mais comme sa bonté se manifestait de la façon la plus discrète, et que, d'après la loi commune, ceux qui en bénéficiaient ne la proclamaient pas, il s'ensuivit que cette bonté resta inconnue de presque tous. La méchanceté l'eût fait craindre, on ne lui sut aucun gré de sa bonté.

Il semblait impossible que le labeur journalier de Massenet s'intensifiât ; cependant, au cours des derniers mois de sa vie, une sorte de fièvre de travail le saisit ; il composait avec frénésie et dans un état d'âme voisin de celui du visionnaire. C'est ainsi qu'il put dire à une chanteuse qui le vint visiter à cette époque : « Vous me voyez bien occupé de mon art, mais je vis déjà bien plus dans le Ciel que sur la Terre. »

Depuis deux ans, sa santé s'était affaiblie. Au printemps de 1910, Massenet eut un sentiment de lassitude. Lui, le travailleur aussi infatigable qu'acharné, il aspira au dolce farniente : il ne voulut pas s'y laisser aller; cependant, son médecin consulté le déclara malade, « très gravement malade ». Cette crise ne fut que de quelques jours, il ne subsista qu'un amaigrissement rapide et excessif qui le marqua aussitôt. Enfin, le 6 août 1912, il quittait sa chère demeure d'Égreville, en Seine-et-Marne, et réintégrait son domicile parisien du 48 de la rue de Vaugirard. C'est là que, huit jours après, Massenet rendit le dernier soupir, le mardi 13 août 1912, à quatre heures du matin. Il était âgé d'un peu plus de soixante-dix ans.

Suivant son désir, ses obsèques eurent lieu à Égreville. Il n'y eut ni fleurs, ni couronnes, ni discours, pas d'honneurs militaires et... pas de musique. Celui dont les mélodies firent battre tant de cœurs n'eut pas le secours des ailes de la musique pour le soulever de cette terre et l'emporter vers les sphères de l'au-delà.

Des honneurs publics lui furent rendus post mortem. La municipalité de Saint-Etienne fit apposer une plaque et un médaillon sur sa maison natale. Le 23 février 1914 eut lieu, dans les jardins de Monte-Carlo, l'inauguration d'un buste de Massenet. De son côté, le Conseil Municipal de Paris a rendu un double hommage au célèbre compositeur en faisant placer une plaque commémorative sur la façade de la maison où il mourut, et en donnant son nom à l'une des rues du XVIe arrondissement. Enfin, le 21 octobre 1926, a été inauguré, dans le jardin du Luxembourg, un monument érigé, par souscription, à la mémoire de Massenet. Ajoutons que, bientôt, l'auteur d'Hérodiade aura son buste à Bruxelles.

II

L'ŒUVRE

Chez Massenet les divers sentiments humains se cristallisent en-musique, cela parce que, presque à son insu, tout se répercute en lui d'une façon musicale. La vie est un spectacle qui s'offre constamment à sa vue et à ses méditations, son être en est violemment ému. Pour traduire cette émotion, personne ne possédait une technique plus profonde, plus étendue, plus complète que la sienne ; dès lors, il aurait pu, comme tant d'autres, se confiner dans l'agencement d'agrégations d'accords et de timbres plus ou moins curieux, chose assez facile à un musicien tant soit peu habile. Intuitivement, il comprenait que ces petits procédés étaient vite surannés : il avait mieux à faire. En son cœur, au souffle de l'inspiration, chantait la mélodie éternelle... trésor autrement précieux et rare. Dans le premier cas, l'esprit crée ; dans le second, c'est l'âme qui jaillit. Massenet, d'ailleurs, réunit le talent et l'inspiration, c'est à cela qu'il doit d'être considéré comme un grand artiste-musicien.

Massenet fut un animateur dans le sens le plus complet, le plus large de ce mot. Des profondeurs de son âme monte le souffle qui lui permit de faire surgir, à l'aide de sa palette sonore, les personnages les plus divers. Il les fit vivre sur le théâtre avec toutes leurs passions. Il les peignit avec une telle vérité et un si grand relief que chacun se reconnut en ces images, et c'est grâce à cette puissance d'évocation qu'il atteignit le public, qu'il attira à lui la faveur du grand public. Il est certain que pour traduire les élans du cœur humain, l'amour, Massenet a trouvé des accents inconnus avant lui. Sous sa plume, la mélodie, sa mélodie, s'assouplit à son gré et suivant les nuances subtiles qu'il veut peindre ; mais au lieu de la présenter à l'état pur, comme les Italiens le font en général, Massenet établit sa mélodie sur un véhicule harmonique et orchestral où chaque dessin instrumental, où chaque combinaison d'accords ou de timbres, sont à ce point à leur place qu'on s'aperçoit à peine de l'habileté avec laquelle tout cela est fait. De sorte que l'on peut qualifier d'originales et de vraiment curieuses des dissonances et des sonorités placées précisément là où elles doivent être pour caractériser davantage encore une mélodie et lui donner une force nouvelle.

Massenet a véritablement créé un langage musical : son style est reconnaissable entre tous. Ce style, il ne l'a pas cherché, il découle, d'une part, de ses fortes études musicales et, d'autre part, de son tempérament. Quant à ses inventions harmoniques et orchestrales, elles sont innombrables. Considéré du point de vue harmonique, Massenet fut un novateur, un précurseur, aussi bien qu'envisagé du point de vue mélodique.

Extrêmement varié, l'Œuvre de Massenet comporte de la musique religieuse proprement dite : Ave Maria, Pie Jesu, O Salutaris, Panis angelicus, etc.; de la musique instrumentale : piano à deux et à quatre mains, violoncelle ; plusieurs recueils de mélodies pour chant ; un grand nombre de mélodies séparées pour chant ; de la musique de scène, Ballets, Cantates, Oratorios ou Drames sacrés; mais surtout des Opéras et Opéras-Comiques.

Si, considérant cette production artistique, on la compare à celle de Mozart, par exemple, on est amené à penser que les œuvres de Massenet ne sont pas en aussi grand nombre qu'elles eussent pu l'être. Cela tient à ce que Massenet réfléchissait longtemps, très longtemps à ses ouvrages avant de les écrire. Il a fait cette confidence sur la genèse de ses œuvres : « Je ne livre jamais un ouvrage qu'après l'avoir conservé, par devers moi, pendant des mois, des années même ». Riche d'idées, il les triait, les notait et ne les employait qu'à bon escient, lorsqu'il était sûr qu'elles convenaient parfaitement au sujet en cours d'exécution. Quand il écrivait, l'ouvrage était complètement composé dans son esprit ; dès lors, sa graphie n'était plus qu'une simple transcription de sa pensée.

Donc, contrairement à l'opinion généralement répandue, Massenet travaillait énormément ses œuvres. Cela est tellement vrai que, de 1872 à 1912, il n'a composé qu'une trentaine d'ouvrages formant un total de cent quinze actes, soit une moyenne de trois actes par an. Ce n'est pas beaucoup pour un travailleur acharné comme le fut Massenet : le catalogue des œuvres de Mozart, qui ne vécut que trente-cinq ans, est autrement considérable.

On a fait à Massenet le reproche d'écrire vite et très facilement. D'abord la facilité est une des marques du génie. Mozart n'a-t-il pas écrit en une nuit l'Ouverture de la Flûte enchantée : qui donc, cependant, oserait là taxer de « bâclée » ? On l'a pourtant fait à l'égard de certains ouvrages de Massenet qui, certes, ne méritaient pas une pareille apostrophe.

Sans être bâclés, les ouvrages dramatiques de Massenet sont d'inégale valeur ; mais, quel est donc le compositeur qui se soit constamment maintenu au niveau le plus élevé de sa production artistique ? Ne rencontre-t-on pas, dans l’œuvre de Mozart, de Beethoven, de Wagner des morceaux à peu près négligeables ? On ne saurait donc faire un crime à Massenet de ces inégalités ; il serait trop injuste de ne pas appliquer à ce seul compositeur la loi formelle qu'on doit juger un artiste d'après ses œuvres les meilleures.

Pour apprécier équitablement l'œuvre de Massenet, le mieux est de considérer cette production dans son ensemble ; on se trouve alors devant un immense ouvrage composé de nombreux chapitres qui tous contribuent, par leur diversité même, à l'unité et à la magnificence du tout.

Massenet a légué les partitions manuscrites de ses drames lyriques et opéras-comiques à la Bibliothèque de l'Opéra. L'ensemble de ces partitions forme un fonds important : soixante-seize gros volumes reliés, les plats en papier ; les dos en parchemin blanc avec étiquettes de différentes couleurs, bleu, rouge, vert ou marron. Ces partitions sont écrites sur un papier à musique fabriqué spécialement pour Massenet ce qui, tout naturellement, le fit baptiser : papier Massenet. De dimensions très grandes, il est d'excellente qualité, permettant les surcharges, les adjonctions et, surtout, le grattage des ratures.