Il y a cinquante ans, mourait… « Monsieur » Massenet

L'étoile de Vaugirard.

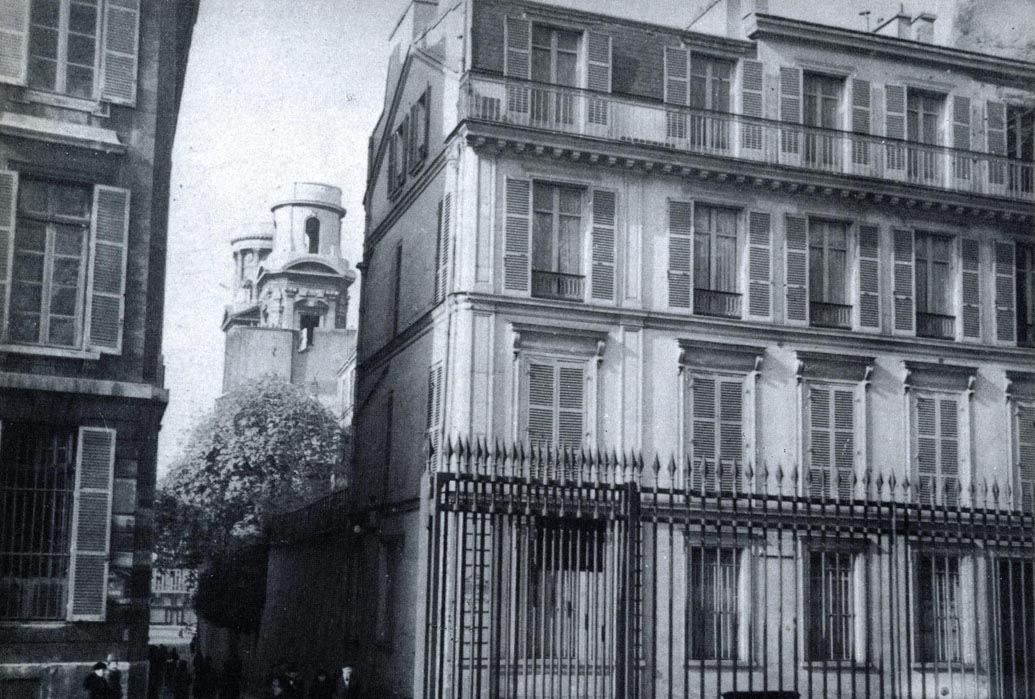

Au début de ce siècle, les Parisiens assez courageux — ou assez dissipés — pour être debout avant le jour pouvaient voir chaque matin, au numéro 48 de la rue de Vaugirard, une lampe s'allumer derrière de hautes persiennes. Seuls, les riverains du Luxembourg avaient l'explication de ce phénomène, régulier comme un lever d'une étoile. « Tiens, disaient-ils, voilà Monsieur Massenet au travail ! »

C'est en effet de ce point d'or que sont parties tant d'œuvres aux carrières éclatantes ; c'est à l'aube, presque toujours, dans la quiète pénombre d'une demeure endormie, que sont nées ces créatures promises aux passions tumultueuses : Werther et Charlotte, Thaïs et Athanaël, Manon et Des Grieux, toutes ces marionnettes mélodieuses que le vieux guignoliste au cœur tendre animait d'une main experte. Or, le 13 août 1912, la lampe resta éteinte derrière les volets clos, et jamais plus l'étoile de Vaugirard ne se leva dans la nuit parisienne : Jules Massenet était mort.

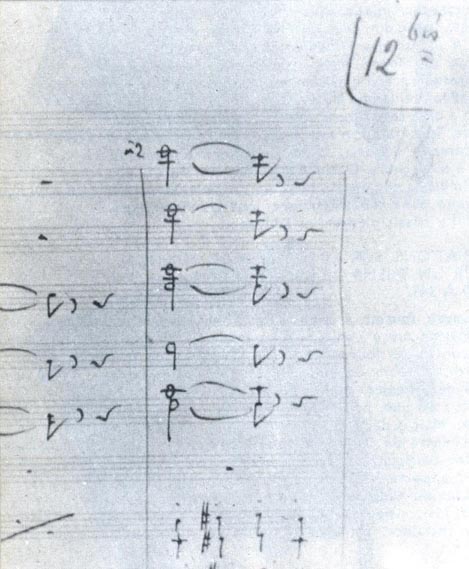

Comme dans beaucoup de partitions de Massenet, la 13e page de la Navarraise est numérotée 12 bis.

Chose bien digne de remarque : Massenet, comme beaucoup d'artistes, était superstitieux, et attachait au nombre 13 un sens néfaste. Non seulement il s'arrangea toujours pour que les « premières » de ses ouvrages n'eussent jamais lieu le treizième jour du mois, mais il poussait la phobie de ce nombre jusqu'à l'exclure de ses partitions. Si l'on ouvre en effet celles-ci à la bibliothèque de l'Opéra, on constate que, dans la plupart d'entre elles, les feuillets sont ainsi numérotés de sa main : 12, 12 bis, 14. La page 13, dans presque toutes, y est escamotée. Mais, comme l'a dit le doux Lamartine, « nul ne peut ouvrir ni fermer à son choix » cette grande partition qu'est le livre de la vie. Et, le 13 août 1912 (année dont la somme des chiffres donne 13...) , la page redoutée se tourna d'elle-même sous les doigts de Massenet...

Le « complexe de Jules ».

Sous le septennat d'Armand Fallières, la situation de Massenet était telle qu'aucun musicien d'aujourd'hui n'en connaît de semblable. Renommée, honneurs, richesse, tout ce qu'appelle le cœur brûlant d'un jeune artiste, Massenet en a joui jusqu'à la satiété. Grand Prix de Rome à vingt et un ans, compositeur célèbre avant la trentaine, professeur au Conservatoire (il obtient, à trente-six ans, la chaire de son maître Ambroise Thomas), membre de l'Institut (où il succède la même année à Bazin, son ancien professeur d'harmonie, celui-là même qui lui avait dit : « Vous ne ferez jamais rien ! »), grand-officier de la Légion d'honneur, sans compter les « tantièmes » imposants de ses inépuisables succès, qui lui valurent de couler une vieillesse heureuse dans ce joli château d'Egreville près duquel il repose aujourd'hui, est-il un échelon de cet escalier d'or que Massenet n'ait gravi d'un pied léger ?

Celui de ses portraits que Massenet préférait. On remarque sur la dédicace l'absence de son prénom, qu'il exécrait. Signée en 1898, la photo est manifestement plus ancienne, car, à cette date, Massenet avait déjà 56 ans. On voit que le « Chantre de la Femme », lorsqu'il offrait son portrait aux dames, avait soin de choisir une image avantageuse... (Collection René Berthelot.)

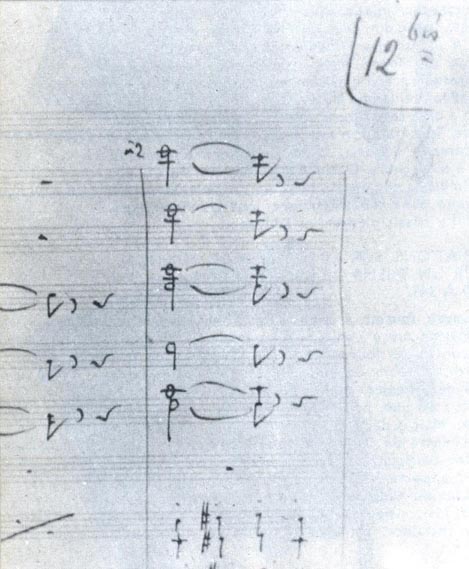

Il aimait d'ailleurs ces hommages, ces honneurs, tous ces joujoux brillants dont s'enchantent les grands enfants de la Terre, comme le montre la carte de visite reproduite ci-dessous :

où Massenet a ajouté, d'une écriture frémissante et un peu tremblée de vieillard, la mention de sa haute dignité dans la Légion d'honneur. Et voyez comme les hommes (surtout les grands !) sont difficiles à comprendre : sa pierre tombale, à Egreville, dans son petit coin de cimetière champêtre, ne porte aucun de ses titres, et nul ne peut savoir que celui qui repose ici fut l'une des gloires de la IIIe République. Quant à l'injonction : « Exactement ainsi », soulignée au crayon rouge dans l'original, savez-vous ce qu'elle vise ? Tout simplement le « M. » qui précède son nom : il faut dire « Monsieur » Massenet et non pas Jules Massenet. L'auteur de Manon, en effet, considéra toujours comme une disgrâce de s'appeler Jules, prénom qu'un Michelet ou un Barbey d'Aurevilly — pour ne rien dire d'un conquérant fameux — portèrent cependant sans complexe. Longtemps il signa « J. Massenet », se ménageant ainsi le bénéfice du doute. Mais ses dernières lettres (car l'âme de grande coquette qu'il portait en lui se découvrait avec l'âge) ne sont plus paraphées que de son nom tout seul. Bref. « Jules » l'exaspérait, comme trop bourgeois et mal accordé, dans son jugement, à une carrière de « Chantre de la Femme ». Petits côtés des grands hommes !

Ce que cache une touffe d'herbe.

Le « Chantre de la Femme » ! Ce titre que lui donna la Belle Epoque, Massenet, certes, le mérite bien. Toute son œuvre, en effet, n'est qu'une célébration passionnée des représentantes du beau sexe. On dit que celles-ci, de leur côté (et en particulier plusieurs de ses belles interprètes), ne furent point des ingrates envers celui qui, en les chantant si bien, les faisait si bien chanter. Mais passons : comme dit La Fontaine, « ce ne sont point là nos affaires ». Et, d'ailleurs, cette séduction qu'exerçait Massenet, les dames ne furent pas les seules à l'éprouver. Il était, disent tous ses contemporains, naturellement affable, aimant « faire plaisir », louangeur et même, parfois, un peu bénisseur. Dans ses Souvenirs, il trouve du génie à Benjamin Godard, ce qui est montrer, à notre avis, beaucoup de confraternelle mansuétude. Dans ces larges bénédictions, il n'y eut que deux réserves : Franck, son collègue au Conservatoire, dont la réputation grandissante parmi ses propres élèves l'agaçait un peu, et surtout Saint-Saëns. Il faut dire que ce dernier avait la dent dure, et il y eut entre eux quelques heurts. Quand l'Institut, contre toute attente, préféra Massenet à Saint-Saëns, cependant plus âgé, l'heureux élu adressa à son confrère malchanceux une dépêche ainsi conçue : « L'Académie vient de commettre une grande injustice. » C'était gentil. Saint-Saëns répondit, non moins télégraphiquement : « Je suis tout à fait de votre avis. » C'était moins aimable. Leurs relations ne s'améliorèrent jamais, en dépit d'une admiration réciproque — et peut-être à cause de cela. Mais Massenet sut mettre plus souvent les rieurs de son côté. Lorsque Saint-Saëns élevait le ton (ce qui lui arriva plus d'une fois), il appelait ces éclats les « imprécations de Camille », et le mot, le lendemain, était rapporté par les journaux. Heureuse époque, où il n'y avait pas, comme à la nôtre, « du sang à la une »...

Tel était, chez Massenet, ce côté « enveloppant » que même les machinistes y étaient vulnérables. Un jour de revendications (il y en avait déjà...), ceux-ci voulurent laisser en plan une répétition commencée. Massenet les rassembla, leur parla comme un général d'armée : « Vous qui m'avez aidé à remporter tant de victoires... » etc., etc., et termina ainsi sa harangue : « Allons, mes amis, vous allez reprendre, et avec tout votre cœur, comme pour un bis ! » Et les machinistes restèrent ! Briand avait raison de dire que Massenet eût fait un excellent parlementaire.. Au reste, cette sympathie à l'égard du « petit personnel », comme on dit parfois de façon assez déplaisante, n'était pas feinte. Il aimait réellement les gens de condition modeste, qui lui rappelaient peut-être les temps difficiles où il jouait des timbales au Gymnase, et nous tenons de son ancien valet de chambre Victor (aujourd'hui décédé) une touchante anecdote qui montre quel cœur d'or avait ce grand enfant que fut toujours Massenet. Il y avait à Egreville un brave homme de jardinier. Un jour, Massenet lui dit : « Nettoyez bien les allées, vous savez, Madame est difficile ! » Le lendemain matin, le vieux maître inspecte son domaine et fait au jardinier cette sévère observation : « Regardez là-bas, mon ami : il y a une touffe d'herbe que l'on voit d'ici. » Le pauvre homme se précipite, tire sur la touffe — qui vient d'elle-même, car elle n'était que posée (par Massenet, bien entendu) sur une belle pièce de cent sous...

« N'est-ce plus ma voix ? »

Massenet s'éloigne-t-il ? A en croire les jeunes générations, cette flambée de gloire, si haute il y a cinquante ans, ne laisse plus aujourd'hui qu'un sachet de cendres. Mais les théâtres du monde entier affichent toujours Manon et Werther, pour le plus grand profit des éditeurs et des héritiers de Massenet. Sans faire de cette incidence un valable critérium, on peut estimer que nos historiens de la musique se montrent fort injustes envers ce compositeur, et nous sommes toujours frappé par l'espèce de vergogne avec laquelle on glisse, dans le chapitre assez glorieux du théâtre lyrique français, sur le nom de Massenet. L'étoile de Bizet n'a jamais été si brillante ; Gounod, après un temps de purgatoire, a vu son effigie reparaître sur l'étendard des « Six » (ses mânes n'ont jamais dit si elles en furent ou non satisfaites...) ; Lalo est estimé, et l'on accorde au besoin de la finesse à Delibes.

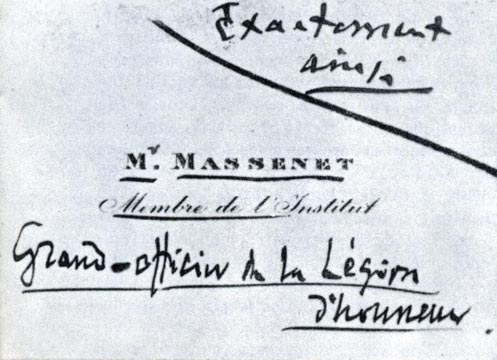

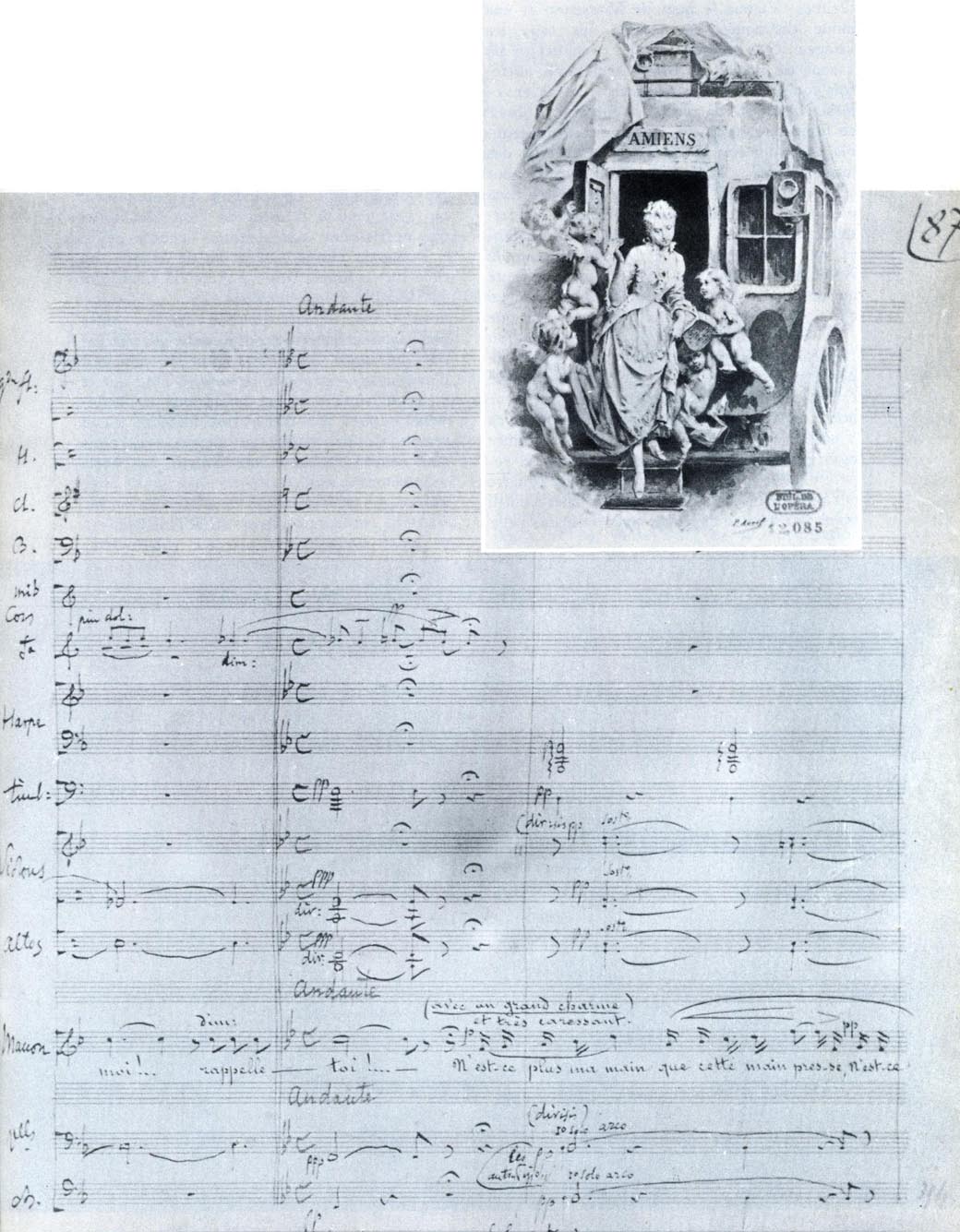

Ci-dessus, une gravure contemporaine de la création de Manon, évoquant, dans le goût d'un XVIIIe siècle vu à travers la Belle Epoque, la gracieuse héroïne descendant du coche, au relais de poste d'Amiens, « encore tout étourdie de son premier voyage ». (Cl. Musica.) En dessous, une page du manuscrit de l'œuvre (scène de Saint-Sulpice), avec le début de l'air fameux chanté par Manon : « N'est-ce plus ma main que cette main presse ?... » (Coll. R. Berthelot.)

Vienne le nom de Massenet, et une moue distinguée se dessine sur tous les visages. On lui concède le « métier », le « sens du théâtre ». Mais sa mélodie, autrefois louée d'être « caressante », ses « envolées » lyriques, ses accents « enjôleurs », bref, ce fameux « charme » de Massenet, qui troubla tant de cœurs féminins, au temps des jupes-fourreaux et des chapeaux-jardins, tout cela, maintenant, est retenu contre lui. Bien plus : son nom est devenu péjoratif, et certain critique a cru récemment dévaloriser Fauré en le traitant de « Massenet pour le XVIe arrondissement » ! Est-ce donc une faute que de charmer, en ce pays de France où un classique comme Poussin affirmait déjà que « le seul but de l'art est la délectation » ; où Debussy lui-même (qui doit plus qu'on ne pense à Massenet, et ne se cachait pas de l'admirer) s'est maintes fois déclaré, avec notre naïf Jean-Jacques, pour une musique « agréable à l'oreille » ? Et puis, si certaines œuvres d'aujourd'hui, comme on nous le répète chaque jour, ont pour mission de peindre une période en plein désarroi, Massenet n'eut-il point le mérite d'exprimer avec bonheur celle où il vécut ? Mort à la veille de la Grande Guerre, n'est-il pas le reflet et l'âme même de cette « Belle Epoque » qui eut sans doute ses misères, comme toute autre, mais que l'ampleur de nos soucis et tant d'épreuves traversées nous font voir aujourd'hui sous l'aspect d'un paradis perdu ?

Aussi bien, qui pourrait se flatter d'avoir toujours su résister à Massenet ? Quel grison d'aujourd'hui ne se souvient de l'adolescent qui s'est ému à la mort de Don Quichotte, qui a frissonné aux sombres accords de la « Route du Havre », à la fin de Manon, ou rêvé sur ce simple titre : « Acte III. Charlotte et Werther. Nuit de Noël 179... » ? Certes, nous avons, depuis, goûté à des breuvages plus subtils. Mais ne nous reste-t-il pas, de ces anciennes amours, comme le souvenir d'une belle aventure de jeunesse ? C'est que le vieil enchanteur ne se laisse pas si facilement oublier. Et il est des instants où il semble venir « battre au vitrage » et nous dire, comme Manon à Saint-Sulpice : « N'est-ce plus ma voix ? »

(René Berthelot, Musica disques, octobre 1962)

La maison où mourut Massenet, 48, rue de Vaugirard. (Cl. Roger-Viollet.)