CHARLES GOUNOD

par

P.-L. HILLEMACHER

Biographie critique

Henri Laurens, éditeur

(les Musiciens célèbres)

1906

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I. — Les ancêtres de Gounod. — Son enfance. — Lycée et Conservatoire. — Concours de Rome.

CHAPITRE II. — Départ pour l'Italie. — Séjour à la Villa Médicis.

CHAPITRE III. — Voyage à Vienne et en Allemagne.

CHAPITRE IV. — Retour à Paris. — L'Église des Missions. — Idées mystiques. — « Sapho ». — Chœurs d' « Ulysse ». — « La Nonne sanglante » — Messe de Sainte-Cécile.

CHAPITRE V. — Genèse de « Faust ». — « Le Médecin malgré lui ». — Première représentation de « Faust ». — Diverses critiques de l'ouvrage.

CHAPITRE VI. — « Philémon et Baucis ». — « La Reine de Saba ». — Un printemps à Saint-Rémy-de-Provence. — Mistral et Mireille. — « La Colombe ».

CHAPITRE VII. — « Roméo et Juliette ». — Second séjour à Rome. — 1870. — Départ pour l'Angleterre. — « Gallia » à Londres.

CHAPITRE VIII. — Mrs. Weldon. — Tavistock-House. — « Gallia » à Paris. — Jeanne d'Arc. — Procès intenté par l'interprète au compositeur.

CHAPITRE IX. — « Polyeucte ». — « Cinq-Mars ». — « Le Tribut de Zamora ».

CHAPITRE X. — Deux grands oratorios : « Rédemption ». — « Mors et Vita ». — Mort de Gounod.

CHAPITRE XI. — L'art de Gounod et son influence sur la musique française. — Appréciations du génie de Wagner.

CHAPITRE XII. — Conclusion.

Si le grand artiste dont nous nous proposons la biographie n'avait pas laissé des mémoires incomplets, c'est-à-dire s'arrêtant brusquement à l'époque de son existence où il allait connaître la célébrité, l'étude qui va suivre n'aurait pas raison d'être.

« Pour écrire l'histoire de sa vie, a dit Alfred de Musset, — il faut d'abord avoir vécu. » C'est néanmoins un tort que d'attendre l'âge mûr pour se mettre à cette besogne d'autohistorien. Les souvenirs d'enfance, de jeunesse, étant les plus vivaces, on se complaît à les évoquer, on s'y attarde comme à une école buissonnière, sans souci de l'heure ; et tel manque à sa promesse, qui s'était engagé à faire « un récit exact des événements qui ont intéressé sa carrière, de l'influence qu'ils ont pu exercer sur elle, des impressions qu'il en a ressenties (*) ».

(*) Mémoires d'un artiste, Ch. Gounod.

Nous allons tenter de combler cette lacune, grâce aux documents qu'a bien voulu nous fournir la famille de l'illustre musicien, à l'aide aussi des souvenirs personnels de quelques-uns de ses fidèles.

***

Les Mémoires d'un Artiste (un volume paru chez Calmann-Lévy, sans date d'édition) nous apprennent que le père du compositeur (*) naquit en 1758 ; que sa mère, Victoire Lemachois, née à Rouen le 4 juin 1780, était fille d'un magistrat. La grand'mère maternelle, une demoiselle Heuzey, cultivait les arts avec talent, « à la fois poète et musicienne, composant, chantant, jouant la tragédie comme Mlle Duchesnois, et la comédie comme Mlle Mars ». C'est plus qu'il n'en faut d'ordinaire pour briller en société ; aussi peut-on supposer qu'une jeune personne aussi accomplie, dut être très appréciée dans les salons de sa ville natale. Le petit-fils, à la vérité, hérita quelques-uns des dons extraordinaires de l'aïeule : ce fut même le plus clair de son patrimoine, car, à la suite de la tourmente révolutionnaire, sa famille se trouva à ce point privée de ressources, que pour venir en aide à l'existence de ses parents, Victoire Lemachois en fut réduite à donner des leçons de piano, utilisant ainsi les conseils qu'elle avait, de loin en loin, reçus d'un professeur au Conservatoire, Jean-Louis Adam, le père du futur auteur du Chalet. Un violoniste allemand, Hullmandel, étant venu se fixer en France, la courageuse enfant lui fut présentée, et ses dispositions musicales lui valurent l'honneur d'être admise au tours d'accompagnement que le virtuose avait organisé à Rouen. Cette vie de labeur se prolongea plusieurs années, jusqu'en 1806, époque où Victoire Lemachois, étant venue se fixer à Paris, épousa un peintre distingué, François-Louis Gounod, âgé déjà de quarante-sept ans, « homme instruit, esprit cultivé », mais qu'une santé délicate rendait incapable d'entreprendre une œuvre de longue haleine. Ses travaux consistaient à exécuter les commandes de quelques portraits, des gravures à l'eau-forte, des lithographies très prisées des connaisseurs, mais dont la rémunération ne parvenait que bien faiblement et soutenir le ménage. La maladie vint encore aggraver cette situation pénible, et le 4 mai 1823, l'artiste succombait à une fluxion de poitrine, laissant à sa veuve la lourde charge d'élever deux fils, Urbain et Charles. Celui-ci de dix ans plus jeune que son aîné, allait avoir cinq ans, le 17 juin suivant.

(*) L'aïeul paternel était « fourbisseur du roi », et, à ce titre, logé dans les dépendances du Louvre. (Les ascendants de Ch. Gounod, par Arthur Pougin, Revue libérale, juillet 1884.)

La tâche n'était pas au-dessus de l'énergie de la pauvre femme, habituée depuis trop longtemps, hélas ! à peiner pour les siens. Comme elle avait pu se familiariser avec les travaux de son mari, elle eut tôt fait de s'initier aux secrets de la gravure lithographique, métier qui, joint au produit du cours de piano qu'elle n'avait jamais abandonné, allait devenir le gagne-pain de la famille.

Cependant, le petit Charles témoignait déjà d'une aptitude singulière pour la musique, en remontrant pour la lecture à vue aux élèves de sa mère, émerveillant les professionnels par la justesse de son oreille, par sa facilité à reconnaître les notes frappées sur le piano, alors que l'enfant était placé le dos à l'instrument et le visage tourné vers la muraille.

Un certain soir, on le menait au théâtre de l'Odéon où une représentation de Robin des Bois (der Freischütz) produisait une profonde impression sur le jeune dilettante.

Le moment approchait où il allait falloir songer à ajouter à l'étude des éléments de musique quelque instruction générale. Gounod étant tombée malade, le médecin conseilla, dans le but de lui procurer un peu de calme, de mettre en pension le plus jeune des deux fils.

Charles entra donc comme interne à l'institution Letellier qu'il abandonnait, au bout d'un an, pour celle de M. Hallays-Dabot, place de l'Estrapade. Sur la foi d'un certificat (*) flatteur délivré par ses maîtres, l'élève fut ensuite admis au lycée Saint-Louis, avec le bénéfice d'un quart de bourse. C'est là que, depuis la classe de sixième jusqu'au baccalauréat, Gounod fit ses études classiques, écolier plutôt brillant, aimé de ses professeurs qui n'avaient à lui reprocher qu'une assez grande légèreté. Peut-être le goût passionné qu'il manifestait de plus en plus pour la musique n'était-il pas étranger aux punitions infligées çà et là : tantôt c'est un essai de composition, griffonné en cachette, et confisqué par un surveillant qui le déchire en mille morceaux ; tantôt le souvenir d'une représentation sensationnelle de l'Otello de Rossini — chanté, il est vrai, par la Malibran, Rubini, Lablache — qui hante le jeune latiniste au préjudice de ses thèmes et de ses versions, et le fait mettre en retenue.

(*) Voici la teneur authentique de ce certificat : « Le caractère est ouvert, gai, vif, quelquefois jusqu'à la pétulance, un peu mobile, néanmoins excellent à tout considérer ; c'est un enfant aimable qui donnera de la satisfaction à ses maîtres et deviendra la consolation et l'orgueil de sa mère. Signé : HALLAYS-DABOT. »

(Papiers inédits, communiqués par M. Camille Bellaigue.)

Bouleversée, sa pauvre mère se précipitait chez le proviseur, M. Poirson, qui, après avoir écouté ses doléances, la rassurait, se faisant fort de ramener à la réalité des choses le distrait mélomane pour lequel il ne rêve rien moins que l'École Normale. Au surplus, il en fait son affaire : « Gounod ne sera pas musicien. » Le brave homme, pour mieux dégoûter son élève, imagine alors un stratagème qui devait tourner bien vite à la confusion de son auteur.

Transcrivant, un jour, sur une feuille de papier les vers de la romance de Joseph « A peine au sortir de l'enfance » : — car le proviseur, habitué de Feydeau, connaissait son répertoire — « Emporte cela, dit-il, et mets-le moi en musique ! » — Gounod ne se fait pas prier ; il prend la poésie, s'en pénètre, et se laisse aller à toute sa juvénile inspiration qu'aucun souvenir de l'opéra de Méhul, ignoré de lui, ne pouvait influencer. Le morceau étant écrit et la récréation venue, il court chez le proviseur et n'a de cesse « qu’il ne lui ait fait entendre sa romance à lui !... Ce bon M. Poirson écoute, étonné d'abord ; son regard de juge s'attendrit peu à peu ; enfin, vaincu, les larmes aux yeux, il prend dans ses deux mains la tête de Gounod, et l'embrassant, lui dit : « Va, mon enfant, fais de la musique ! » (*) — La cause était gagnée.

(*) Mémoires d'un artiste.

Toutefois Mme Gounod, ne voulant pas encore s'avouer vaincue, s'en fut trouver un musicien de grande réputation, Antoine Reicha, professeur de composition au Conservatoire, le priant de vouloir bien interroger son fils, de façon à s'assurer que les dispositions qu'il montrait étaient réelles, que sa vocation était bien solide. L'épreuve devait être sérieuse au point d'accumuler toutes les difficultés de nature à décourager l'enfant. Reicha promit, tint parole ; au bout de quelque temps, il était obligé de convenir que l'élève en savait déjà beaucoup, quoique inconscient de sa propre science, et qu'il n'y avait plus d'espoir de le dégoûter d'une carrière à laquelle tout semblait le prédestiner. « Il faut se résigner », dit la mère. Et, de ce jour, les exercices d'harmonie, de contrepoint, de fugue, marchèrent de front avec les études classiques.

Gounod avait un peu plus de dix-sept ans lorsqu'il quitta le lycée Saint-Louis pour préparer sa philosophie et le baccalauréat ès-lettres qu'il passa avec succès l'année suivante. « Il y aurait volontiers ajouté le baccalauréat ès sciences », s'il n'avait été obsédé du désir d'obtenir le prix de Rome qu'il considérait « comme une question de vie ou de mort pour son avenir ». Et le temps pressait.

Reicha étant mort, Cherubini, alors directeur du Conservatoire, conseilla au jeune harmoniste de s'adresser à Halévy, chez lequel l'étude du contrepoint s'appuyait sur les traditions italiennes de préférence à la méthode allemande préconisée par Reicha ; puis en même temps pour la composition lyrique, d'entrer dans la classe de Berton (*). Ce dernier, grand admirateur de Mozart, ne cessait de vanter à ses disciples les beautés de Don Juan, de la Flûte enchantée et des Noces de Figaro, partitions qui allaient devenir à jamais le bréviaire de notre musicien. Bientôt Berton disparut à son tour ; Lesueur lui succéda. Le nouveau maître accueillit avec bonté Gounod qui vante en termes émus et reconnaissants l'enseignement de l'auteur des Bardes, des conseils duquel il ne devait profiter que pendant une dizaine de mois (**).

(*) Auteur de l'opéra-comique : Montano et Stéphanie.

(**) Paer remplaça Lesueur comme professeur de composition. Gounod fut donc élève de cinq maîtres différents.

Enfin arriva le jour, si impatiemment attendu, du concours de Rome : Gounod ne se voit attribuer que la seconde récompense. Il fallait persévérer. L'année suivante, nouvelle épreuve qui a pour résultat un échec. Cet insuccès aurait pu avoir des conséquences graves pour le concurrent qui, ayant atteint vingt ans, tombait sous le coup de la conscription et courait le risque de tirer de l'urne fatale un mauvais numéro. Fort heureusement, le second prix, décerné l'année précédente, faisait, à cette époque, bénéficier d'un sursis d'appel. Le lauréat put donc se représenter à un troisième concours avec toute l'ardeur désirable, et, cette fois, le premier grand prix lui fut décerné. La scène à trois voix, qui servit de canevas lyrique aux logistes de l'année 1839, avait pour titre : Fernand. Cette cantate que nous avons eu la curiosité d'aller lire à la bibliothèque du Conservatoire, témoigne d'un bon accent dramatique ; l'orchestration en est plus solide que délicate : comme toutes les cantates couronnées, c'est un parfait travail d'élève dont il est malaisé de rien augurer pour l'avenir.

Avant son départ pour l'Italie, Gounod eut la bonne fortune de faire exécuter, dans l'église Saint-Eustache, une messe à grand orchestre qui lui avait été commandée à l'occasion de la Sainte-Cécile. Il nous a été impossible de trouver trace de cette partition qui n'aura pas été gravée. Dans ses mémoires l'auteur avoue que ce n'était pas une œuvre remarquable. Néanmoins cette messe remplit d'enthousiasme l'ex-proviseur du lycée Saint-Louis, M. Poirson, accouru pour entendre la composition de son ancien disciple, dont il avait par bonheur encouragé la vocation quand il s'écriait jadis : « Va, mon enfant, fais de la musique !... Tu Marcellus eris. »

Les jeunes artistes qui, dans les différentes sections, avaient remporté les autres grands prix de l'Institut cette année-là, se nommaient : Ernest Hébert, peintre ; Gruyère, sculpteur ; Lefuel, architecte ; Vauthier, graveur en médailles ; — une belle promotion, s'il en fut, puisque de ces cinq lauréats, trois, y compris Gounod, devaient bientôt acquérir un grand renom et contribuer à placer en très haut rang l'art français, en l'enrichissant de leurs œuvres.

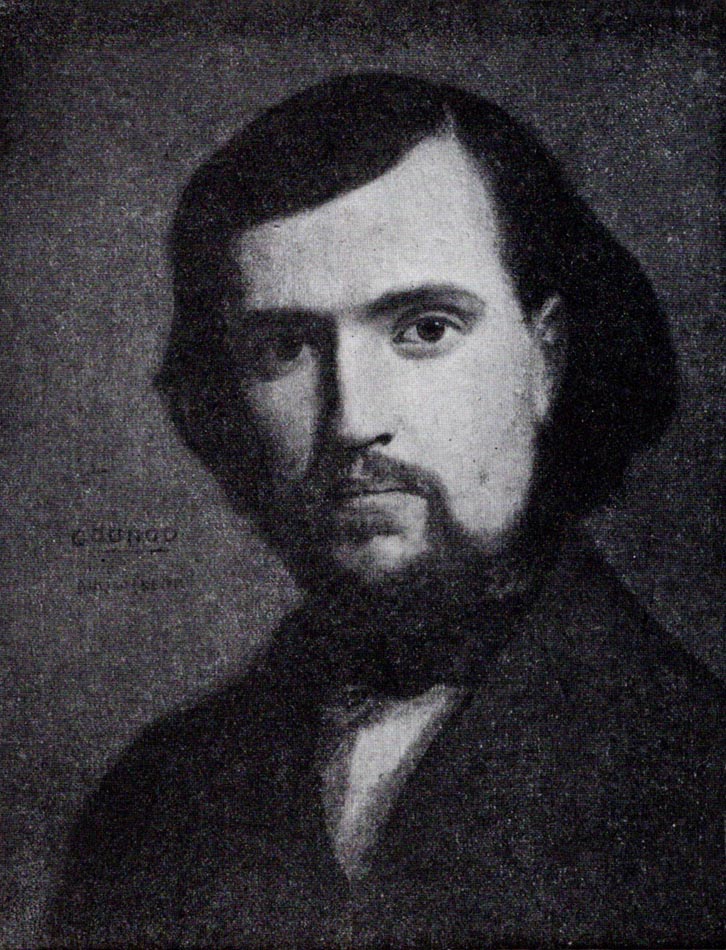

Gounod, pensionnaire de l'Académie de France (d'après le portrait peint à Rome en 1841 par Ernest Hébert)

Le moment était venu pour les nouveaux pensionnaires de se rendre à Rome, où le règlement de l'Académie oblige d'arriver à la fin du mois de janvier qui suit la proclamation des récompenses. Gounod devant se mettre en route en compagnie de Lefuel et de Vauthier, les trois camarades prirent, le 5 décembre 1839, la diligence pour Lyon. De cette première étape, ils gagnèrent Avignon, Arles et Marseille, d'où l'antique voiturin devait les transporter cahin-caha jusqu'en Italie.

Après bien des haltes à Monaco, Menton, Gênes, Pise, Lucques, Florence, Sienne, Pérouse, Trasimène, nos voyageurs, ayant « dégusté, savouré à l'aise » musées, églises et monuments, font leur entrée à Rome le 27 janvier 1840.

Peut-être l'impression ressentie en pénétrant dans cette délicieuse Villa Médicis n'est-elle pas aussi profondément émue, aussi enthousiaste qu'on serait en droit de s'y attendre, ni telle qu'en ont gardé le souvenir ceux qui ont eu le bonheur d'être les hôtes de ce palais merveilleux ? Gounod est assez réservé sous ce rapport. M. Ingres, alors directeur de l'Académie de France, auquel il va, selon l'usage, se présenter tout d'abord, s'écrie en le voyant : « Dieu ! comme vous ressemblez à votre père ! » Et cet accueil, accompagné des appréciations les plus flatteuses pour le talent de celui qui n'est plus, fait tressaillir le cœur du fils d'un légitime orgueil. Toute vénération filiale à part, on souhaiterait plus de détails sur l'installation du jeune pensionnaire dans sa nouvelle demeure, sur sa chambre (qu'il appelle une « loge », on ne sait pourquoi —), sur la réception traditionnelle des nouveaux par les anciens. Nous savons seulement que de sa fenêtre il aperçoit le Dôme de Saint-Pierre, ce qui n'est pas pour surprendre ceux qui ont habité la « Villa », la plupart des chambres, notamment celles destinées aux « musiciens » étant situées sur la façade extérieure du monument. Disons-le, l'effet que Rome produit sur Gounod est une déception, et il va jusqu'à traiter d'abord la Ville éternelle de « ville de province, vulgaire, incolore, sale presque partout ». Pour un peu, « il bouclerait sa malle et se sauverait au plus vite à Paris ! » — Que celui qui n'a pas éprouvé la même déconvenue lui jette la première pierre ! — Toutefois, est-ce pour des raisons diamétralement contraires, depuis ces trente dernières années, qu'un artiste peut, à juste droit, être désillusionné en arrivant à Rome.

Pour expliquer cet état d’âme, Gounod convient qu'il était trop jeune alors, trop enfant pour goûter du premier coup « le sens profond de cette ville grave, austère, qui parle si bas qu'on ne l'entend qu'avec des oreilles préparées par le silence et initiées par le recueillement ». Voilà qui est mieux, et un enthousiasme subit ne nous aurait sans doute pas valu cette phrase exquise qui fait déjà pressentir le mysticisme dont nous aurons à parler bientôt.

Par bonheur, cette mélancolie ne devait pas être de longue durée. Se réfugiant dans le travail, comme pour mieux se dissimuler l'exil qui allait, pendant trois longues années, le tenir éloigné des siens, le musicien compose plusieurs mélodies inspirées par des poésies de Lamartine, dont la lecture l'avait passionné. C'est ainsi qu'il écrivit deux de ses œuvres pour chant les plus justement célèbres : d'abord le Vallon, puis le Soir, dont la musique devait, dix ans après, être adaptée à l'opéra Sapho et devenir la cantilène « Hero sur la tour solitaire », qui est une des jolies pages de la partition. On se figure communément que c'est l'adaptation inverse qui eut lieu : il n'est donc pas indifférent de ramener la légende à l'exacte vérité.

Peu à peu la mauvaise impression de l'arrivée faisait tout naturellement place à un charme captivant, et les préjugés du jeune homme tombaient devant la vision magique du Forum antique, du Palatin, du gigantesque Colisée. L'affabilité hospitalière du directeur de l'Académie, dans le salon duquel les pensionnaires étaient reçus le dimanche soir, tenait lieu, dans la mesure du possible, de la famille absente. En outre, Ingres était trop passionné mélomane pour ne pas témoigner une prédilection particulière à ses pensionnaires compositeurs. Gounod et lui communiaient donc intimement dans une mutuelle admiration pour les chefs-d’œuvre des classiques, Haydn, Gluck, Mozart, Beethoven. La lecture de Don Juan les passionnait au point de les faire rester ensemble jusqu'à une heure avancée de la nuit, tant est que Mme Ingres « était obligée de fermer le piano pour séparer les furieux dilettanti, et les envoyait dormir chacun de son côté ».

Les mémoires sont muets quant au talent sur le violon du peintre de la Stratonice : il serait bien étonnant que le légendaire instrument n'eût pas été, pour les deux complices, prétexte à quelques sonates. En fait, Gounod dit de lui-même qu'il était peu pianiste, ayant juste assez de doigts « pour se tirer passablement d'affaire ».

La musique n'était d'ailleurs pas le seul trait d'union entre le directeur et son pensionnaire ; témoin cette anecdote : Gounod, qui se piquait de dessiner, avait coutume de crayonner sur un album les sites ou les œuvres d'art l'ayant plus particulièrement frappé au cours de ses excursions à travers Rome. Une fois, rentrant d'une promenade, il se trouve dans le vestibule de la « nez à nez » avec M. Ingres. Celui-ci, guignant l'album qui sort de la poche du musicien, lui dit : « Qu'avez-vous là sous le bras ? » Et comme l'autre se trouble : « Voyons donc, montrez-moi ça ! » — C'était une copie de la figure de sainte Catherine, attribuée à Masaccio, et dont la fresque se voit dans la basilique Saint-Clément. Frappé d'étonnement, le directeur, qui s'y connaissait pourtant et qui, certes, n'a pas laissé la réputation d'un mystificateur, s'écrie : « Ah çà ! vous voulez donc que je vous fasse revenir ici avec le grand prix de peinture ! » — Cette petite histoire ne vaut-elle pas dans son genre la légende du violon de M. Ingres dont elle est comme la contrepartie ?

***

Convenant modestement que, s'il a été envoyé en Italie, ce n'est pas en qualité de peintre, Gounod abandonne son album à croquis et ne recherche plus que les occasions d'entendre de la musique. Elles étaient rares à Rome, à part quelques piètres et intermittentes représentations d'opéras, alors en vogue, signés Bellini, Donizetti, Mercadante, et dont la mise en scène grotesque évoquait, paraît-il, « le souvenir de Guignol ».

C'était à l'église — encore à la Chapelle Sixtine uniquement — qu'on avait chance d'entendre exécuter soigneusement des œuvres d'une pureté de lignes absolue. Gounod se mit donc à faire, chaque dimanche, un pèlerinage au Vatican, souvent en compagnie de son camarade Hébert. Les hymnes du « divin Palestrina » ne produisent d'abord sur lui qu'un effet « étrange, presque désagréable. Etait-ce le style même, l'entière nouveauté de ces compositions ? Etait-ce la sonorité de ces voix spéciales, ou bien cette attaque ferme jusqu'à la rudesse, ce martèlement si saillant qui donne un tel relief à l'exécution, en soulignant l'entrée des voix dans ces combinaisons d'une trame si pleine, si serrée ? » — Il ne peut l'expliquer. Cependant « plutôt que de se rebuter », il revenait sans cesse à cette musique pour ne pouvoir bientôt plus s'en passer. Palestrina lui apparaît enfin comme le pendant génial de Michel-Ange, et il ne saurait plus dire ce qu'il préfère ou de la Messe du pape Marcel, ou de la fresque du Jugement Dernier, se passionnant également pour les deux chefs-d’œuvre, les réunissant dans un culte unique, les confondant dans une même admiration. Ce fut sous l'empire de cet enthousiasme palestrinien, on peut le supposer, qu'il se mit à la composition de son envoi (*). A cette époque, les pensionnaires musiciens étaient tenus, dans le courant de leur première année de séjour à Borne, d'écrire une messe solennelle qui était exécutée le 1er mai, à l'occasion de la fête du roi Louis-Philippe, à Saint-Louis, église située piazza Madama, et desservie par des prêtres français. Gounod conduisit son œuvre qui obtint un plein succès et valut à son auteur, outre les témoignages les plus précieux, le titre de maître de chapelle honoraire de Saint-Louis-des-Français.

(*) On appelle « envois de Rome », les travaux exigés des pensionnaires, pendant leur séjour en Italie.

Quelque temps après, le jeune compositeur eut la bonne fortune de rencontrer la sœur de la célèbre Malibran, Pauline Garcia, mariée depuis peu à Louis Viardot, directeur du théâtre italien à Paris, avec lequel elle parcourait l'Italie en voyage de noces. Dix ans plus tard, Gounod devait écrire pour elle le rôle de Sapho, que cette grande artiste créa à l'Opéra en 1851.

Il avait également l'honneur d'être présenté à Fanny Hensel, sœur de Félix Mendelssohn, femme d'une grande culture intellectuelle, musicienne et même compositeur, qui faisait les délices des soirées dominicales à l'Académie, quand elle y exécutait avec un rare talent de pianiste les œuvres de son frère, ainsi que celles des grands maîtres de l'Ecole allemande.

La correspondance entretenue avec sa famille de Berlin, de nombreuses notes, en forme de journal, prises par Mme Hensel durant son séjour à Rome, contiennent sur le caractère de notre musicien des appréciations assez curieuses :

Jeudi 23 avril (*). — « ... Le soir, j'ai fait de la musique à mes hôtes jusqu'à minuit... Gounod qui est d'une expansion extraordinaire, se trouve toujours à court d'expressions quand il veut me faire comprendre quelle influence j'exerce sur lui et combien ma présence le rend heureux. Nos deux Français forment un contraste parfait : Bousquet (**) est une nature calme et correcte ; Gounod, passionné et romantique à l'excès. Notre musique allemande produit sur lui l'effet d'une bombe qui éclaterait dans une maison. Jugez du désarroi ! »

(*) 1840.

(**) Pensionnaire musicien qui avait remporté le grand prix en 1838.

Vendredi 8 mai. — « Nos Français ont passé la soirée avec nous ; ils s'intitulent : Les trois Caprices. Bousquet est le Caprice en La, Gounod le Caprice en Mi, et Dugasseau (*) le Caprice en Si Bémol. Comme d'habitude : musique, conversation animée, longue et gaie veillée... En général, Gounod me paraît peu mûr encore. Je ne connais de lui qu'un Scherzo de peu de valeur qu'il m'a demandé la permission de m'offrir. »

Le 13 mai. — (Après une lecture au piano de Fidelio et l'exécution de la sonate en Ut majeur). « ... Gounod en était comme fou d'enthousiasme et finit par crier : « Beethoven est un polisson ! » Sur quoi, ses amis jugeant qu'il était temps de le mettre au lit, l'emmenèrent. Il était minuit et demie. Nos veillées prennent l'habitude de se prolonger (**). »

(*) Jeune peintre.

(**) Fanny Mendelssohn, d'après les mémoires de son fils, par E. Sergy. Paris, 1888 [passim].

Ayant décidé de faire un séjour dans le sud de l'Italie, avant de regagner l'Allemagne, Mme Hensel et son mari quittèrent Rome au commencement du mois de juin. On peut deviner combien ce départ dut être sensible à leurs jeunes compagnons de débauches musicales. Il fut convenu qu'on se retrouverait quelques semailles plus tard à Naples ; et, en effet, une lettre de Fanny adressée à son mari — que différents travaux avaient appelé en Sicile — fait allusion à l'arrivée des deux compositeurs et à de nombreuses promenades en barque, faites avec eux au clair de lune, sur le golfe célèbre.

Nous aurons, dans la suite, d'autres occasions d'emprunter à la correspondance de Fanny Hensel, alors que Gounod, se rendant à Leipzig, séjourna quelques jours auprès de ses amis de Berlin.

Avec la fin de l'année 1841, Gounod allait voir se terminer son temps réglementaire de séjour à la Villa Médicis : pour satisfaire aux obligations imposées par l'Institut, il devait se rendre à Vienne où lui serait remis le premier semestre de sa troisième année de pension.

Abandonner Rome, dire adieu à cette chère Italie qui était devenue pour lui comme une seconde patrie, en aura-t-il la force ? — Non, le courage lui manque. Il sollicite alors et obtient du nouveau directeur, Schnetz, — qui avait depuis peu remplacé Ingres à l'Académie de France — la faveur de retarder le moment du départ. Cinq mois se passent encore ainsi, dont nous ignorons l'emploi, mais qui ne durent pas être perdus pour le travail. Enfin, il faut s'arracher à cette « Terre promise », se séparer des chers camarades qui, selon la coutume d'alors, ont fait la conduite à leur musicien jusqu'à Ponte-Molle, faubourg de Rome d'où partait le voiturin. C'est un déchirement !... « Tant que la route le permit, mes yeux demeurèrent attachés sur la coupole de Saint-Pierre, ce sommet de Rome et ce centre du monde : puis les collines me la dérobèrent tout à fait. Je tombai dans une profonde rêverie et je pleurai comme un enfant (*). »

(*) Mémoires d'un artiste.

Dès le début, le séjour à Vienne semble avoir été très profitable au jeune maître. N'y connaissant âme qui vive, dépourvu de la moindre lettre de recommandation, en outre, totalement ignorant de la langue allemande, ce n'était pas sans appréhension qu'il avait débarqué dans cette ville dont l'animation et l'élégance contrastaient singulièrement avec la tranquillité un peu provinciale de Rome. Une représentation de la Flûte enchantée l'ayant attiré un soir à l'Opéra, il a la bonne idée, à l'issue du spectacle, de faire passer sa carte, avec l'énoncé de ses titres et qualité, à l'impresario qui de suite le présente aux interprètes de l'adorable partition de Mozart : c'étaient Mme Hasselt-Barth, une Reine de la nuit à la voix impeccable ; Staudigl, le grand-prêtre Sarastro, doué d'une basse superbe ; Otto Nicolaï, le savant chef d'orchestre ; Lévy, le corniste réputé. Ce dernier, le seul, parmi la troupe, qui parlât français, put non seulement faciliter la traduction des compliments d'usage, mais encore procurer à Gounod l'honneur d'une entrevue avec le comte Stockhammer, alors président de la Société philharmonique. Le comte avait entendu parler de la messe écrite à Rome, l'année précédente, pour l'église Saint-Louis-des-Français ; il offrit de la faire exécuter par les chœurs et l'orchestre de sa Société. Le compositeur n'eut garde de refuser cette aubaine, et la faveur avec laquelle fut jugée l'œuvre, lui valut de suite la commande d'un Requiem en l'honneur de la prochaine Fête des Morts, le 2 novembre suivant. On était à la moitié du mois de septembre : Gounod n'avait pas même six semaines devant lui pour être prêt. Loin d'être épouvanté par la perspective d'un travail acharné, il accepte avec joie, et le Requiem, terminé en temps voulu, obtient un succès complet. Becker, le critique le plus autorisé alors de toute l'Allemagne, fit de la messe de Requiem un compte rendu des plus élogieux, disant que l'œuvre « tout en étant d'un jeune artiste cherchant encore sa voie et son style, révélait une grandeur de conception peu commune ».

De tels encouragements étaient bien faits pour doubler l'attrait qu'une ville aussi séduisante que Vienne devait exercer sur un musicien de vingt-trois ans, que la fortune artistique commençait à combler de ses faveurs. N'eût été le grand désir, — disons même le devoir — qu'il avait de connaître également le nord de l'Allemagne, peut-être se serait-il attardé en Autriche. Mais se souvenant que Mme Hensel, réinstallée depuis peu à Berlin, l'attendait pour lui remettre une lettre d'introduction auprès de son frère qui habitait en ce moment Leipzig où il était directeur de la Gewandhaus, Gounod se mit en route.

Une grave indisposition coïncidant avec l'arrivée à Berlin, manqua de compromettre le restant du voyage. Au médecin de la famille Hensel mandé à son chevet, le malade pose l'ultimatum suivant : « Monsieur, j'ai à Paris une mère qui attend mon retour et qui maintenant compte les heures : si elle me sait retenti loin d’elle par la maladie, elle va partir et est capable d'en devenir folle en route. Il faut que je lui donne un motif de mon retard, mais ce ne peut être qu'à bref délai. Quinze jours, c'est tout ce que je puis vous donner pour me mettre en terre ou me remettre sur pied (*)..... »

(*) Mémoires d'un artiste.

Des deux alternatives, le docteur choisit fort heureusement la plus opportune, et au bout du quatorzième jour, Gounod, remis sur pied, pouvait partir pour Leipzig.

Mendelssohn accueillit avec une très grande cordialité son jeune confrère, auquel il demanda de connaître ses travaux, le questionnant avec intérêt sur ses études, l'encourageant de paroles sympathiques. Le Requiem qui venait de triompher à Vienne, fit naturellement les frais dune audition, tout intime celte fois, et au piano. Un Dies iræ, écrit à cinq voix, sans accompagnement, obtint l'entière approbation du maître : « Mon ami, dit-il il à Gounod, ce morceau-là pourrait être signé Cherubini ! » Un pareil éloge ne manquera pas de faire sourire les esthètes de la génération actuelle : adressé par l'auteur du Songe d'une nuit d'été, on conviendra pourtant que le compliment avait une certaine valeur.

Quoique les séances de la Gewandhaus eussent pris tin à cette époque de l'année, Mendelssohn poussa la prévenance jusqu'à convoquer spécialement sa phalange d'instrumentistes en l'honneur de son hôte, devant qui fut exécutée la Symphonie Ecossaise. Il lui fit don, en outre, de la partition d'orchestre, en y ajoutant la plus amicale des dédicaces.

Gounod quitta Leipzig le 18 mai 1813 : après dix-sept changements de voiture et quatre nuits entières passées à voyager, il arrivait à Paris, harassé et la mine encore si altérée du fait de sa dernière maladie, que sa mère eut peine à le reconnaître.

Au cours des trois années que son fils était resté loin d'elle, Mme Gounod, quittant son domicile de la rue de l'Éperon (d'où le jeune prix de Rome partait en 1839 pour se rendre en Italie), était venue se loger rue Vaneau, tout contre l'église des Missions Étrangères. Le curé de cette paroisse, M. Dumarsais, ancien aumônier du lycée Saint-Louis, qui jadis avait initié Charles au catéchisme et, depuis, suivi avec intérêt tous ses succès, exprima le désir de le voir accepter, à son retour, le poste d'organiste de son église. Pressenti même à ce sujet par l'abbé Dumarsais qui lui avait écrit plusieurs fois pendant son séjour à l'Académie, Gounod avait accepté, mettant toutefois comme condition, qu'il entendait rester le maître absolu de tout ce qui se ferait musicalement aux Missions, sans avoir à subir le contrôle de qui que ce fût. « Je serai le curé de la musique, disait-il ; sinon, non ! — C'est à prendre ou à laisser. »

Malgré quelques tiraillements résultant des divergences qui devaient fatalement s'élever au point de vue esthétique entre les ouailles de l'abbé, qui réclamaient le Stabat de Rossini, et le nouveau maître de chapelle, qui voulait leur imposer Palestrina et Bach, Gounod se donna tout entier, trois ans durant, à ses nouvelles fonctions aussi obscures que peu lucratives. Peu s'en fallut même qu'elles n'eussent une influence funeste, irrémédiable, sur une carrière qui s'annonçait si bien, en fortifiant chez lui au préjudice de la composition, ce penchant au mysticisme qui se manifestait déjà à Rome, ainsi qu'en témoigne le journal de Fanny Hensel :

« Bousquet nous a confié ses craintes au sujet de l'exaltation religieuse de Gounod, depuis qu'il subit l'ascendant du Père Lacordaire. Ce dernier, son noviciat terminé à Viterbe, s'est fait ordonner prêtre et séjourne depuis quelque temps à Rome, où il travaille à la fondation d'un nouvel ordre religieux en France. Déjà, son éloquence avait groupé, l'hiver dernier, autour de lui, une partie de la jeunesse. Gounod, d'un caractère faible et d'une nature impressionnable, fut gagné, dès l'abord, par la parole vibrante de Lacordaire ; il vient de s'enrôler dans l'association dite de Jean l'Évangéliste, exclusivement composée de jeunes artistes qui poursuivent la régénération de l'humanité par le moyen de l'art. L'association s'est accrue d'un grand nombre de jeunes gens des premières familles romaines ; plusieurs d'entre eux ont renoncé à leur carrière pour entrer dans les ordres. Bousquet a l'impression que Gounod, lui aussi, est sur le point d'échanger la musique contre le froc. »

En effet, toutes les heures de liberté que lui laissait la direction de sa maîtrise, étaient employées par Gounod à suivre les cours de théologie au séminaire de Saint-Sulpice, dont il avait même endossé l'habit ecclésiastique (*).

(*) Par une lettre du 6 octobre 1847, l'archevêque de Paris « autorisait M. Gounod à habiter les Carmes et à suivre, externe, les cours de Saint-Sulpice ».

De nombreuses notes, écrites à cette époque de sa vie et trouvées dans ses papiers après sa mort, attestent combien le préoccupaient les questions religieuses et métaphysiques. C'est tantôt une traduction de dix sermons du pape saint Léon sur la fête de Noël ; tantôt des études sur le libre arbitre, sur l'histoire comparée des religions. Une étude sur la logique est signée : abbé Charles Gounod (*).

(*) Plus tard, épris des théories métaphysiques de Wronski, il avait été un des premiers souscripteurs à la publication de ses ouvrages. Un exemplaire que possédait Gounod de l'Apodictique Messianique, porte en marge nombreuses annotations de sa main, qui prouvent sa compétence extraordinaire en matière de théologie.

Fort heureusement pour lui — et aussi pour nous — Gounod s'aperçut à temps de la grave erreur qu'il allait commettre, en s'aveuglant sur son propre caractère et sa réelle vocation. Il jeta le froc aux orties et rentra dans le monde. L'art lyrique l'avait échappé belle !

En réalité, plus encore que la musique religieuse ou même que la symphonie à laquelle il reconnaît pourtant une valeur esthétique supérieure, c'est le théâtre qui l'attirait, non pas seulement comme un moyen — le plus puissant, le plus immédiat — de conquérir le public, mais encore parce que, seul, le théâtre allait lui permettre de traduire humainement, d'extérioriser, pour ainsi dire, les trésors d'exquise tendresse, de sensibilité aimante dont son âme débordait. Aussi, ayant définitivement abandonné la maîtrise des Missions Étrangères, — [la révolution de 1848 venait d'éclater] — Gounod se mit-il en quête d'un auteur dramatique, qui consentirait à écrire pour lui le poème d'un opéra.

Grâce à l'appui de Mme Pauline Viardot, que son incomparable création du rôle de Fidès, dans le Prophète, venait de placer au premier rang des tragédiennes lyriques, Émile Augier voulut bien promettre sa collaboration au musicien : il y avait d'autant moins de mérite, que la protectrice s'était elle-même engagée à interpréter le futur ouvrage, ce qui faisait plus que doubler les chances de réussite. Le directeur de l'Opéra, Nestor Roqueplan, imposait, lui, comme conditions : que l'ouvrage serait du genre sérieux et de dimensions restreintes. Les deux collaborateurs se décidèrent pour Sapho, sujet qui, entre autres mérites, avait celui de comporter un principal rôle de femme très important (*).

(*) Par une curieuse antithèse, c'est un poème inspiré du paganisme, que ce religieux exalté, à peine affranchi de la règle ecclésiastique, choisissait pour débuter au théâtre ; c'est par Polyeucte, synthèse de la foi chrétienne, qu'il devait terminer — ou à peu près — sa carrière.

La première représentation eut lieu le 16 avril 1851 : l'ouvrage, malgré son admirable protagoniste, n'obtint qu'un succès d'estime. Cependant, plusieurs passages avaient été acclamés ou bissés : le final du premier acte, la chanson du pâtre, ainsi que les stances finales, qui resteront comme la plus parfaite, peut-être la plus grandiose inspiration de toute l'œuvre du compositeur. Ayant, à la fin de la représentation, rencontré, dans les couloirs du théâtre, Berlioz tout en larmes : « Venez, mon cher ami, s'écria le jeune auteur, venez montrer ces yeux-là à ma mère : c'est le plus beau feuilleton qu'elle puisse lire sur mon œuvre ! »

A quelques réserves près, le redoutable critique fit de Sapho un compte rendu élogieux, ajoutant qu'il ne se souvenait pas d'avoir éprouvé une émotion semblable, au théâtre, depuis vingt ans (*). Malgré ce jugement, l'œuvre ne fut jouée que six fois, et aucun éditeur ne se soucia, tout d'abord, de graver la partition (**).

(*) Voici l'opinion d'un autre grand critique : « Est-ce par gravité personnelle, ou par égard aux scrupules de M. Gounod, que Emile Augier n'a pas réservé de place au ballet dans son poème ? Chez les Grecs, la danse se mêlait à tout : cette omission du ballet qui attriste beaucoup l'ouvrage, déjà peu gai par lui-même, est impardonnable dans un sujet grec. » (Th. Gautier, première de Sapho.)

(**) Elle est aujourd'hui la propriété de M. Choudens.

Ce début ne fut, toutefois, pas sans résultat. Le soir même de la première, Ponsard avait demandé à Gounod de se charger de la musique de scène devant accompagner une tragédie en cinq actes, de sa façon, que la Comédie-Française se préparait à jouer.

Il y avait une certaine hardiesse à assumer cette tâche, le publia d'alors n'étant que peu familiarisé avec l'alliance du drame et de la musique, sinon par les frissonnants tremolos dont on saupoudrait les mélodrames d'alors. Pour la première fois, le Théâtre-Français allait ajouter à son personnel habituel, un élément choral et un orchestre sérieux.

L'encourageant de ses conseils, Berlioz, à qui le jeune confrère avait soumis sa nouvelle partition, lui écrivait ceci : « Je viens de lire très attentivement vos chœurs d'Ulysse. L'œuvre me paraît fort remarquable et l'intérêt musical va croissant avec celui du drame. Le double chœur du festin est admirable et produira un effet entraînant, s'il est convenablement exécuté. La Comédie-Française ne doit ni ne peut lésiner sur vos moyens d'exécution. La musique seule, selon moi, attirera la foule pendant un grand nombre de représentations. Il est donc de l'intérêt le plus direct, le plus commercial du directeur de ce théâtre, de faire au compositeur la part large dans les dépenses et la mise en scène d'Ulysse ; et je crois qu'il la lui fera telle. Mais ne faiblissez pas ! Il faut ce qu'il faut, ou rien !... »

La tragédie de Ponsard fut jouée, pour la première fois, le 18 juin 1852, et eut une quarantaine de représentations. Si les chœurs n'avaient été unis à une œuvre littéraire de qualité aussi médiocre, Ulysse eut très certainement été repris, sinon par le Théâtre-Français, — dont les tentatives musicales n'eurent pas de suite — du moins par l'Odéon, qui aurait bénéficié de l'inscrire à son répertoire lyrique, avec Athalie, l'Arlésienne et les Erynnies.

Cette même année 1852, Gounod épousa la fille de Zimmermann, professeur de piano au Conservatoire ; par cette alliance, il devenait le beau-frère du peintre Edouard Dubufe ; plus tard, celui de l'architecte Pigny. Peu de temps après son mariage, on le nommait directeur de l'Orphéon de la Ville de Paris, en remplacement de Hubert qui, lui-même, avait succédé à Wilhem, le fondateur de cette école. Bien que ce poste fût de nature à absorber une grande partie de son temps, le compositeur, qui avait toujours le théâtre, pour objectif, n'en travaillait pas moins avec ardeur, et, le 18 octobre 1854, l'Opéra représentait de lui un nouvel ouvrage, la Nonne sanglante, cinq actes que Scribe et Germain Delavigne, s'inspirant du Moine, de Lewis, avaient bâtis à son intention.

La Nonne sanglante !... Ce titre suffit à faire deviner l'allure sombre et fantastique du livret, dont l'action se déroule au temps de la croisade prêchée par Pierre l'Ermite, époque qui n'ajoute aucun intérêt, aucune couleur à un drame aussi faible qu'invraisemblable. Rien, dans son naufrage, n'a surnagé de cette œuvre, la moins personnelle, sans contredit, qu'ait jamais écrite Gounod : après onze représentations, elle était à tout jamais retirée de l'affiche. Dans ses mémoires, l'auteur accuse le successeur de Roqueplan à la direction de l'Opéra, Crosnier, d'avoir été coupable de cet étranglement : pour si peu défendables que soient, en général, les directeurs de théâtre, on doit, en bonne justice, accorder, au moins à celui-ci, les circonstances atténuantes !

Assez découragé par cet échec, Gounod, abandonnant pour quelque temps l'art dramatique, écrivit une première symphonie, en Ré, qui fut jouée à la salle Herz, par la Société des Jeunes Artistes, sous la direction de Pasdeloup, dont c'était la première tentative de concerts qui ont popularisé son nom. Le succès obtenu par cette symphonie encourage le musicien à en composer une seconde, en Mi bémol, qui est aussi bien accueillie que la première.

Un petit oratorio, datant de la même époque, Tobie, est exécuté au Grand-Théâtre de Lyon, pour le bénéfice du chef d'orchestre George Hainl. Cette délicate partition contient, entre autres jolies choses, un air chanté par le jeune Tobie, au moment où il franchit le seuil paternel : Pressez-moi bien entre vos bras ! La phrase, émue délicieusement, unit la simplicité biblique de Méhul au charme caressant de Mozart.

Ne serait-ce pas également au dépit causé par l'insuccès de la Nonne sanglante qu'il faut attribuer, chez le musicien, un retour très prononcé aux idées mystiques ? La religion n'est-elle pas là pour le consoler des déboires du théâtre !

Pendant l'été de 1855, s'exilant, loin de Paris, dans une propriété (*) appartenant à l'un de ses beaux-frères, Gounod commença sa Messe de Sainte-Cécile, ne s'accordant, pour se délasser du travail, que la lecture de saint Augustin. Faut-il s'étonner alors que la pensée et la forme musicales le préoccupent moins que le plan philosophique sur lequel il rêve d'édifier sa nouvelle œuvre ?

(*) « La Luzerne », prés d'Avranches.

Ecrivant à sa mère, il lui parle de cette messe : « Entre chacun des trois Agnus qui sont chantés par le chœur, j'ai placé une phrase de chant solo sur les mots : Domine, non sum dignus, que j'ai pensé pouvoir intercaler comme étant les paroles de l'office même, au moment de la communion. La première fois, cette phrase est dite par une voix de ténor, représentant l'homme, dont la conscience plus chargée se traduit par un accent plus pénétré de pénitence ; la seconde fois, elle est confiée, avec un tour un peu modifié, à la voix de soprano, emblème de l'enfant, dont la crainte est moindre et la confiance plus grande, en raison de la sérénité que donne l'innocence. Quant à l'instrumentation, le morceau est basé sur un dessin de violons doux, qui regarde du côté de la miséricorde ; et, au moment du Da nobis pacem, l'orchestre s'endort dans une intention de recueillement qui mène à la communion... »

Allant de lui-même au-devant d'une objection, il croit devoir faire acte d'humilité : « Il n'y a qu'une difficulté, c'est de répondre par la musique aux exigences de cet incomparable et inépuisable sujet : la messe ! — En musique !... par un pauvre homme !... Mon Dieu, ayez pitié de moi !... »

Cette fervente prière ne fut pas adressée en vain, car il faut reconnaître que la Messe de Sainte-Cécile, parmi les nombreuses œuvres religieuses que Gounod a écrites, compte comme une des plus inspirées. Est-ce à dire que l'auteur s'en montrait complètement satisfait ? — Non, puisqu'il entrevoyait lui-même la nécessité de la recommencer dans quelques années, « son idéal étant d'arriver peu à peu à une réalisation tout à fait nouvelle de la musique sacrée, comme forme musicale ».

Le 22 novembre 1855, l'exécution, à Saint-Eustache, de la Messe de Sainte-Cécile, causa, nous apprend M. Saint-Saëns, une sorte de stupeur. Non point que les procédés employés y fussent agressifs, loin de là, mais parce que « cette simplicité, cette grandeur, cette lumière sereine qui se levait sur le monde musical comme une aurore, gênaient bien des gens ; on sentait l'approche d'un génie, et, comme chacun sait, cette approche est généralement mal accueillie (*) ». L'âme du public est, sans doute, aujourd'hui, moins susceptible de jalousie, et lorsque, de loin en loin, quelque concert spirituel inscrit à son programme un fragment de cette messe, nul parmi les auditeurs ne peut plus contester la sensation de parfaite sérénité qui s'en dégage.

(*) Portraits et Souvenirs, C. Saint-Saëns.

Il nous tarde vraiment d'arriver à l'œuvre capitale qui marque le point culminant de la carrière du compositeur : Faust, dont la genèse remonte bien avant les productions dramatiques précédemment citées.

C'est pendant un été passé à Capri, alors que le jeune pensionnaire de l'Académie, fuyant l'atmosphère brûlante de Rome, était allé chercher un peu de fraîcheur sur les plages du golfe de Naples, que la lecture du gigantesque poème de Goethe lui avait suggéré la première idée de la Nuit de Walpurgis.

Dix-sept ans plus tard, faisant la connaissance de Michel Carré et de Jules Barbier, dont plusieurs collaborations avaient déjà mis le nom en lumière, Gounod leur parla du sujet de Faust. Les deux poètes, saisissant tout le parti qu'il y avait à tirer de cette idée, la soumirent aussitôt au directeur du Théâtre-Lyrique, Carvalho, qui, très enthousiaste à son tour, les encouragea à la réaliser. On se mit au travail de part et d'autre.

La partition était déjà très avancée, quand courut le bruit que la Porte-Saint-Martin préparait un grand mélodrame, dont le même Faust était le héros ; et auquel on réservait la plus somptueuse mise en scène. Pressentant que ses auteurs ne pourraient lui livrer leur ouvrage assez tôt pour devancer la concurrence, Carvalho les avertit, un beau matin, qu'il ne croyait plus pouvoir donner suite à ses projets. A titre de compensation, il leur demandait d'écrire, pour son théâtre, un opéra-comique, dont la donnée serait empruntée à l'une ou l'autre des comédies de Molière. Quoique l'abandon forcé d'un rêve, dans lequel il avait déjà mis toutes ses espérances, dût lui être profondément cruel, Gounod, résigné, accepta l'adaptation en vers, faite par ses collaborateurs, du Médecin malgré lui, pour lequel il allait composer, dans la manière des maîtres anciens, la plus exquise de ses partitions.

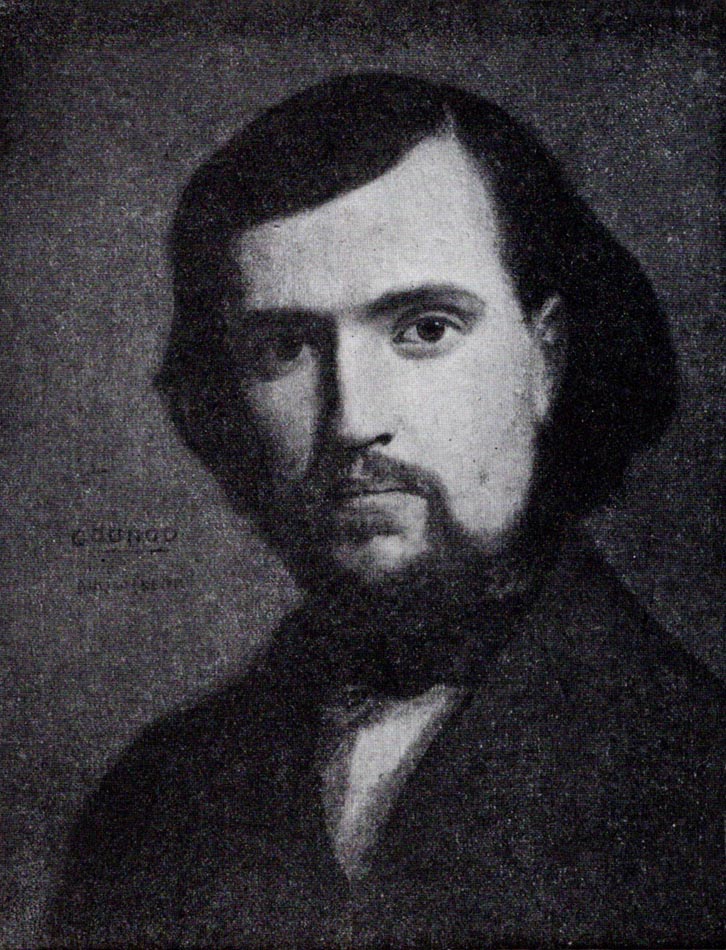

fac-similé d'une page autographe de Gounod (Sérénade du Médecin malgré lui)

Le cas est rare d'un travail entrepris sous l'empire du découragement, qui aboutit à un chef-d’œuvre : et ce mot est le seul qui convienne pour désigner le charmant opera-buffa dans lequel le pastiche est modernisé avec un rare bonheur. Pas un morceau qui ne soit frappé au meilleur coin de la musicalité et de l'esprit gaulois ! Quelques pages sont devenues d'emblée célèbres : les couplets des Glouglous ; le petit entr'acte servant d'introduction à la Sérénade et pour lequel Gounod, selon le mot charmant de M. C. Saint-Saëns, « semble avoir ramassé la plume de Mozart » ; le fabliau ; le chœur des Fagotiers et des Fagotières, dont les thèmes très distincts, l'un en Ré majeur, l'autre en Si mineur, arrivent à se superposer de la façon la plus ingénieuse, en dépit de ce conflit de modalités. Meyerbeer, dans l'Étoile du Nord, avait, un des premiers, donné l'exemple : Richard Wagner nous a depuis accoutumés — et avec quels effets de puissance ! — à ce procédé qui, jusqu'alors, n'avait, pour ainsi dire, jamais été employé.

Représenté sur la scène du Théâtre-Lyrique, le 15 janvier 1858, jour anniversaire de la naissance de Molière, le Médecin malgré lui remporta un franc succès. Depuis plus de trente ans qu'il est entré au répertoire de l'Opéra-Comique, cet ouvrage a été quelquefois repris, mais sans que les recettes aient jamais permis de le maintenir longtemps sur l'affiche (*). Le goût du public a décidément ses raisons que la raison ne connaît pas !

(*) Même résultat à l'étranger, si l'on s'en rapporte à une correspondance de Bruxelles parue dans le Ménestrel du 17 avril 1859, quelques mois après la première représentation de Paris : « La partition, si riche en détails, que M. Gounod a si habilement ajoutée à la comédie du Médecin malgré lui, a été fort louée par les amateurs de bonne musique, qui ont rendu justice au talent déployé par le musicien dans cette tâche difficile ; mais, pour être chroniqueur fidèle, je dois constater que la masse du public n'apprécie pas encore suffisamment une œuvre aussi délicate. C'est une question de temps ! (Signé : DESCHAMPS.)

Tandis que le Médecin, arrangé en opéra-comique, triomphait au Théâtre-Lyrique, Faust, travesti en mélodrame, échouait misérablement à la Porte-Saint-Martin. Rien ne s'opposait donc plus à ce qu'on reprît les projets momentanément abandonnés par suite des circonstances que l'on vient de dire, et, dès le mois de septembre de la même année, Gounod remettait sa partition achevée à Carvalho qui en distribua aussitôt les rôles. Celui du ténor avait, tout d'abord, été confié à un artiste nommé Guardi, dont la voix généreuse et très étendue semblait devoir s'accommoder d'une tessiture parfois extraordinairement grave, imposée par le musicien. À la veille des répétitions générales, ce chanteur étant devenu complètement aphone, on dut pourvoir à sa succession. Barbot le remplaça ; mais il fallut quelques semaines d'études à ce nouvel interprète pour qu'il fût au niveau de ses partenaires.

Quant au personnage de Marguerite, on devine qu'il revenait de droit à la femme du directeur, Mme Carvalho, qui brûlait du désir d'abandonner l'emploi des chanteuses légères — dans lequel elle venait cependant de triompher, grâce à ses incomparables vocalises de la Reine Topaze — pour aborder celui des « amoureuses » proprement dites. Selon M. Saint-Saëns — que l'on peut supposer bien informé — ce rôle de Marguerite, primitivement écrit pour Mme Ugalde, qui, de son côté, rêvait une création dramatique, avait été un peu brutalement retiré à celle-ci, de par la raison du plus fort, et l'artiste avait été, bon gré mal gré, contrainte de le troquer contre celui d'une certaine Fée Carabosse, tout d'abord destiné à sa rivale. C'était un échange de mauvais procédés. Dans les Mémoires d'un artiste, pas la moindre allusion à ces petites intrigues de palais ! Gounod en avait-il perdu le souvenir ? ou plutôt répugnait-il à sa discrétion de rappeler la déconvenue cruelle infligée à une femme qui, au cours des premières études de son œuvre, s'était déjà montrée remarquable, notamment dans la scène de l'église et dans celle de la prison ? A l'heure présente, ce petit détail n'a plus qu'une importance documentaire.

La basse-chantante Balanqué, comédien aussi intelligent que bon chanteur, incarnait Méphistophélès : ce qui complétait un ensemble permettant d'augurer la réussite la plus complète.

titre de la partition de Faust à sa première édition

Faust fut représenté le 19 mars 1859, devant une salle composée en parties presque égales de partisans convaincus et de détracteurs acharnés. Comme d'usage, les premiers se contentèrent d'exprimer honnêtement la joie artistique que leur causait l'apparition de cet art nouveau sans bizarreries, et dont la sincérité n'était pas la moindre qualité ; les autres, plus agressifs parce qu'ils étaient dans leur tort, n'avaient pas attendu la fin du spectacle pour prédire qu'une musique aussi ennuyeuse ne serait pas jouée quinze fois ! Le délicieux acte du jardin, lui-même, ne trouvait pas grâce devant ces sauvages, qui réclamaient, ni plus ni moins, la coupure du tableau entier. Tout au plus le chœur des vieillards et celui des soldats avaient-ils rallié l'unanimité des suffrages. C'était de l'effroyable parti pris. Bref, le succès de la première fut des plus tièdes.

Veut-on un échantillon de la critique imbécile de l'époque ? — à la date du 27 mars 1859, un compte rendu signé Léon Durocher, qui nous donnera l'étiage de l'esthétique telle que l'entendait la Gazette musicale de Paris, journal de professionnels :

« Dans la pièce de MM. Michel Carré et Jules Barbier, comme dans le poème allemand, Faust est fatigué de l'étude, dégoûté de la science. M. Gounod a peint son ennui, dans une introduction instrumentale qui précède le lever du rideau, avec une vérité parfaite, trop parfaite peut-être. Il est dangereux de pousser la conscience si loin... »

C'est ainsi qu'on se permettait de juger ce beau prélude initial, reflet, mais non réminiscence, du style de Jean-Sébastien Bach, auquel l'auteur moderne a voulu adresser l'hommage de son ardente vénération ! Mais les journalistes d'alors n'étaient pas tenus de connaître Bach, pas plus qu'ils ne se font aujourd'hui remarquer en l'ignorant.

Poursuivant son analyse fidèle, le même critique se réjouit d'entendre « un petit air de hautbois, leste, frais, coquet et d'une élégance suprême, qui vient tout à coup ranimer l'orchestre appesanti » (sic). — Il s'agit, sans aucun doute, du charmant chœur de coulisse en si heureuse opposition avec les phrases découragées du docteur Faust.

Quelques éloges enfin pour « la vision de Marguerite à son rouet dont le bruit est rendu par un trait de violons que les harpes accompagnent d'une mystérieuse harmonie, sur laquelle la sonorité douce et voilée des cors répand des teintes vaporeuses. Cela est digne du réel talent de symphoniste dont M. Gounod a déjà donné tant de preuves. Malheureusement le duo qui termine le premier acte n'est que bruyant. »

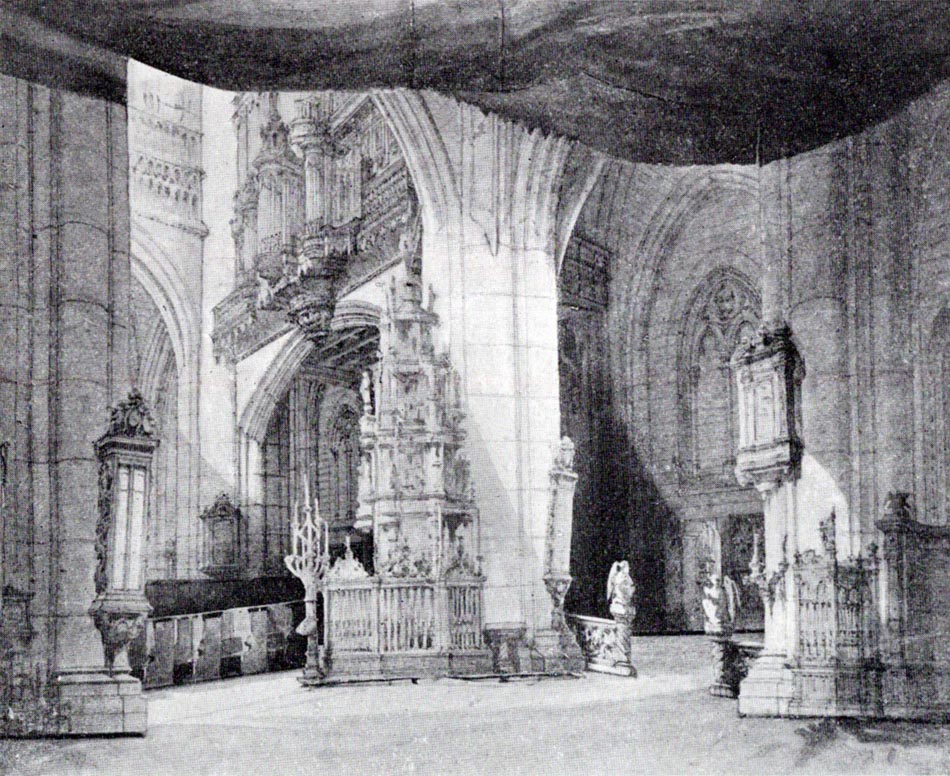

Après avoir rendu justice à « une valse gracieuse et originale ; à la cavatine Salut, demeure chaste et pure ; à la vieille Chanson du roi de Thulé qui, au style antique demandé par la circonstance, joint une expression mélancolique et rêveuse où l'on sent les secrètes préoccupations de Marguerite... » le journaliste accorde que « le Quatuor de la promenade est coupé d'une manière très originale ; qu'il s'y trouve des phrases distinguées... Le duo d'amour entre Marguerite et Faust renferme d'admirables cantilènes... Ce beau morceau ne laisserait rien à désirer, si les rythmes en étaient plus variés, si l'andante n'y tenait pas une aussi grande place... Mais il est bien regrettable que dans les deux derniers actes, l'auteur ne se soit pas tenu au niveau du troisième. Cependant on trouve au commencement du quatrième un beau chœur de soldats (*), où nous devons tout louer, la mélodie, le rythme, les harmonies... Après ce chœur, la Sérénade de Méphistophélès, sa chanson morale comme il l'appelle, nous a paru assez médiocre. Le trio qui suit ne vaut guère mieux. Le morceau d'ensemble où Valentin expire après avoir si longuement maudit sa sœur, est physiquement invraisemblable. On ne parle pas tant et l'on ne crie pas si fort, quand on a le corps traversé d'un coup d'épée dont on va mourir. Valentin ne devrait-il pas se lasser avant de lasser les auditeurs ? — Quand il est mort et emporté, l'église qui sert de fond au tableau s'ouvre d'elle-même, et l'œil découvre l'intérieur de l'édifice où Marguerite vient prier, où Méphistophélès la pousse au désespoir. Comment peut-il y entrer, y prendre à ce point ses aises, et y pousser de tels clameurs ? Tout ce qu'il dit nous a paru, musicalement parlant, commun et déclamatoire... Le plain-chant du Dies iræ (**) ne fait point d'effet... On nous permettra de ne signaler dans le tableau du Sabbat que la chanson à boire de Faust. Tout le reste est manqué, à notre avis. »

(*) Ce chœur avait été dans l'origine un chant de cosaques, faisant partie d'un opéra, Ivan le Terrible, dont le poème était de Henry Trianon. Cet ouvrage ne fut pas représenté. (Fétis.)

(**) Il est vraisemblable que le chœur invisible auquel il est fait allusion, dut être composé sur les paroles liturgiques : Dies iræ. Un scrupule religieux les fit remplacer de suite par celles qu'on lit dans la partition, Quand du Seigneur le jour luira... Peut-être la substitution ne fut-elle opérée qu'après la première représentation ? En tout cas, la musique ne fut jamais celle du Dies iræ.

Et M. Léon Durocher conclut de la façon suivante : « Pour ce qui est du trio final de la prison, nous l'avons écouté, mais nous ne l'avons pas entendu. C'est ce qui arrive souvent au bout de ces opéras en cinq actes si cruellement bourrés de musique... »

Qu'on nous pardonne la citation aussi longue d'une appréciation aussi médiocre ! Il n'est pas inutile de dévoiler — même à un demi-siècle de distance — l'état d'âme de ces musicographes inférieurs dont la race, au surplus, est loin d'être éteinte.

Faust, décor de l'église, par Cambon (d'après la maquette des Archives de l'Opéra)

Dieu merci ! il y avait des correctifs à toutes ces absurdités ; par la plume autorisée de Joseph d'Ortigue — l'ami de Berlioz — une autre feuille musicale rendait pleinement justice à la nouvelle partition. Voici la conclusion de son article :

« L'opéra de Faust est une œuvre de maître. Chaque morceau repose sur un sujet musical largement dessiné et habilement développé. L'instrumentation en est à la fois sobre, riche, nourrie, pittoresque, variée et délicate. M. Gounod a été également heureux dans les scènes qui prêtent au drame et dans celles qui prêtent à la poésie. Je reviens toujours à cette scène du jardin ; c'est une page exquise ; n'eût-il écrit qu'un morceau semblable, un maître aurait fait ses preuves. De plus, et c'est ici un mérite très rare, M. Gounod écrit en homme qui possède également la langue de l'intelligence et la langue de l'oreille, la langue des mots et la langue des sons ; ce qui veut dire qu'à toute la science, à toute l'inspiration qui font le grand musicien, il joint les qualités qui font l'homme cultivé, et l'on comprend, aux beautés de sa musique, qu'il possède, au degré le plus élevé, le sentiment de toutes les beautés des autres arts (*). »

(*) Le Ménestrel du 27 mars 1859.

A la vérité, et tout en laissant intact le côté purement musical qui est inattaquable, il y avait bien d'autres réserves à formuler sur l'économie proprement dite de l'œuvre. On a soutenu — alors et depuis, — non sans raison, que le livret de Michel Carré et Jules Barbier n'avait qu'une parenté bien éloignée avec le poème de Goethe ; que, transportés du livre allemand sur la scène française, les personnages avaient, dans ce voyage, perdu de leur physionomie première ; que la haute philosophie qui se dégage de l'original, se réduisait, au théâtre, à une intrigue banale, à une succession de tableaux dont l'opposition relative était plutôt calculée par l'habileté professionnelle, qu'imprégnée de respect pour le modèle créateur. On a dit surtout que le véritable titre de l'opéra de Gounod, ce n'était pas Faust mais bien Marguerite. De fait, n'est-ce pas l'étranger qui, le premier, a fourni l'argument, le traducteur d'outre-Rhin ayant, de sa propre autorité, baptisé l'œuvre Margarethe. Il est hors de doute que Berlioz, dans sa Damnation, M. Boito, longtemps après, dans son Mefistofele, ont traduit lyriquement, avec plus de souci littéraire, avec un tout autre idéal pour objectif, l'œuvre du Grand Allemand ; mais le plus piquant, c'est que les amis de Berlioz, et Berlioz lui-même, furent précisément les plus ardents défenseurs, les plus chauds partisans de l'opéra de Gounod, alors que les enthousiastes du « bel canto » italien refusaient toute valeur mélodique au chef-d’œuvre de la nouvelle école française.

Mme Miolan-Carvalho dans le rôle de Marguerite (photographie faite à l'occasion de Faust)

Le compositeur n'allait pas tarder à cueillir à l'étranger tous les lauriers qu'on lui marchandait à Paris (*). Dès 1862, Faust monté, la même année, en Allemagne et en Italie, rencontra partout la plus grande faveur. Parfois le succès y atteignait même aux proportions d'un triomphe, par exemple à Hambourg, — où le rôle de Marguerite fut tenu par Mlle Spohr (nièce du musicien qui avait lui-même écrit, sur le même sujet, un opéra assez goûté) ; — à Milan, à Darmstadt, à Francfort, à Berlin, grâce à une merveilleuse interprétation de la Lucca. Les souverains eux-mêmes donnaient le signal du plus chaleureux enthousiasme : le roi de Hanovre et, auparavant, l'impératrice Eugénie avaient témoigné qu'ils étaient tout acquis à la musique du maître français. Invité aux réceptions du château de Compiègne pendant l'été de 1861, Gounod fut un jour, après déjeuner, mandé dans le salon de l'impératrice qui souhaitait lui entendre chanter un fragment de son opéra. Le compositeur accéda naturellement à ce désir, et l'exquise phrase du duo Laisse-moi contempler ton visage eut l'honneur de provoquer les « augustes larmes de la souveraine ».

(*) Voilà donc Faust en présence de lendemains les plus attrayants : (allusion à la reprise prochaine de l'Enlèvement au sérail), cela ne fera qu'ajouter à la vogue du théâtre et, par conséquent, au chef-d’œuvre de Gounod, dont les représentations sont de plus en plus suivies.

(Le Ménestrel, 1er mai 1859.)

Au Théâtre-Lyrique, le Faust de Ch. Gounod s'établit de plus en plus à l'état de chef-d’œuvre. A chaque nouvelle audition, de nouvelles beautés se révèlent à l'oreille du connaisseur.

(Id., 22 mai 1859.)

Ainsi tombe d'elle-même la légende (*), si longtemps accréditée, de l'insuccès initial de Faust. Dix ans plus tard, après la disparition du Théâtre-Lyrique, l'Opéra, s'appropriant l'ouvrage, demanda à l'auteur d'y ajouter une partie chorégraphique. C'est alors que Gounod écrivit son délicieux ballet qui fut une des joies du nouveau spectacle, et qui reste aujourd'hui le plus séduisant tableau du répertoire.

(*) Ce qui n'est pas une légende, c'est la somme dérisoire pour laquelle Gounod aliénait la propriété de sa partition, tant en France qu'en Belgique : 6.666 francs 66 centimes, telle était la part revenant à l'auteur de la musique !

L'éditeur n'avait d'ailleurs traité qu'à son corps défendant, et après la septième représentation.

« M. de Choudens n'aimait pas Faust : quand ses enfants n'étaient pas sages, la pénitence dont il les menaçait était de les mener voir l'opéra de Gounod. » (Articles Sur la routine en matière d'art, Ch. Gounod, avec préface par Georgina Weldon.)

Tandis que, porté par le flot d'une popularité naissante, Faust parcourait triomphalement l'Europe, la plume du jeune maître n'était pas restée inactive ; car, il faut le dire bien haut, à un génie primesautier par excellence, Gounod unissait une rare faculté de travail ininterrompu. Donc, moins d'un an après « l'inoubliable » soirée (*) du 19 mars 1859, le Théâtre-Lyrique représentait un petit ouvrage mythologique en 3 actes, dû aux mêmes collaborateurs. Philémon et Baucis, dont le titre seul a été emprunté à la Fable. Alors que La Fontaine, fidèle à la tradition, s'est contenté de muer en arbres les vieux époux,

Baucis devient tilleul, Philémon devient chêne...

Carré et Barbier ont imaginé une transformation plus séduisante et qui ne laisse pas de fournir un élément d'intrigue, d'où se dégage une spirituelle philosophie : non content de changer en palais la chaumière de ses hôtes, Jupiter leur rend la jeunesse, et l'on devine qu'il cet avatar les deux époux perdront leur sérénité d'antan ; que la douceur automnale de leurs jours qui déclinent faisant place à l'ardeur rayonnante d'un été brûlant. Baucis deviendra coquette — au plus grand profit du maître de l'Olympe — tandis que Philémon deviendra jaloux.

(*) Portraits et Souvenirs, C. Saint-Saëns.

Cet aimable opéra-comique ne pouvait avoir la prétention de provoquer l'enthousiasme ; il plut cependant. Si l'on excepte quelques pages demeurées célèbres comme le chœur Filles d'Athor ; la danse, pleine de couleur, des Bacchantes ; le premier duo entre Philémon et Baucis ; il faut convenir que l'invention musicale fait parfois défaut à cette partition.

En ces temps bénis, un compositeur dramatique de quelque valeur — à moins qu'il se nommât Berlioz — n'était pas en peine de trouver à Paris l'occasion de soumettre au public ses œuvres, au fur et à mesure qu'elles étaient écrites. Si l'Opéra-Comique, retranché dans son ancien répertoire, semblait ne vouloir ouvrir ses portes qu'à Auber, Adam et Ambroise Thomas, par contre l'Opéra et le Lyrique rivalisaient d'hospitalité envers les musiciens français. Espérant y prendre sa revanche de l'échec de la Nonne sanglante, Gounod apporta au premier de ces deux théâtres un nouvel ouvrage de vaste envergure — du moins en apparence — la Reine de Saba, dans lequel un grand déploiement de mise en scène convenait à merveille aux traditions de la maison.

Voici résumé ce poème dont la donnée première aurait, paraît-il, été fournie aux librettistes par Gérard de Nerval : Salomon (devenu Soliman pour les besoins d'on ne sait quelle cause) reçoit la visite de Balkis (c'est le nom d'une souveraine d'Arabie) attirée en Israël par le désir d'admirer les travaux gigantesques qu'il fait exécuter dans sa cité. L'ouvrier extraordinaire qui crée et dirige ces travaux, Adoniram, inspire un violent amour à cette reine qui, pour se soustraire à la jalousie de Soliman, s'enfuit avec son amant. Découvert, celui-ci est assassiné sur l'ordre du roi, qui semble avoir bien usurpé sa réputation de haute sagesse.

Ces éléments d'une intrigue où les caractères sont à ce point factices, étaient de nature à n'inspirer personne, et moins que tout autre, un artiste dont le génie, capable surtout de traduire les plus subtiles tendresses, se trouvait impuissant à rendre le seul côté acceptable de cette donnée, la partie descriptive.

Le 28 février 1862, l'Opéra représenta la Reine de Saba. A part un chœur dialogué de femmes, resté célèbre, et un air chanté par Mme Gueymard (lequel est toujours au répertoire des soprani dramatiques), l'ouvrage, jugé plutôt ennuyeux, n'eut aucun succès : ce qui explique que jamais aucun directeur n'a été tenté de le reprendre jusqu'à présent (*).

(*) En 1900, le théâtre du Château-d'Eau, devenu Opéra-Populaire, a débuté par une reprise de la Reine de Saba : une mise en scène tout à fait insuffisante a contribué au nouvel insuccès de l’œuvre.

***

Il n'est pas un lettré qui ne connaisse le charmant poème provençal Mirèio, sinon pour l'avoir lu dans sa langue d'origine — ce qui n'est pas à la portée d'un chacun — du moins par la traduction et surtout par la vulgarisation théâtrale qu'en a faite l'auteur de Faust. Mis en relations avec Mistral, vraisemblablement après qu'on l'eut initié à l'œuvre du chantre de Calendal, Gounod avait été à ce point séduit que, jetant son dévolu sur Mireille, il demanda au poète l'autorisation, aussitôt accordée, d'en faire tirer par l'un de ses collaborateurs habituels (*) un livret d'opéra.

(*) Michel Carré.

Pour qu'aucune distraction ne vînt entraver son travail, afin surtout de s'entourer de l'ambiance nécessaire. le compositeur, une fois en possession de son livret, avait résolu de quitter Paris et de s'installer dans le pays même où Mistral fait vivre et mourir sa jeune héroïne (*). Une petite bourgade, située à quelques kilomètres d'Arles sur la rive gauche du Rhône, Saint-Rémy fut la Thébaïde choisie. Les vieillards de Saint-Rémy — qui étaient de tout jeunes gens en 1863 — vous parleraient encore aujourd'hui de ce personnage mystérieux qui se faisait appeler « M. Charles » — pseudonyme sans malice sous lequel Gounod croyait passer incognito ; — des longues promenades qu'on le voyait entreprendre dès l'aube et dont il revenait chargé de fleurs ; ils vous désigneraient même la chambre blanche et propre, aux fenêtres orientées au couchant, de la petite hôtellerie à l'enseigne de la Ville Verte, qui, pendant plusieurs mois, out l'honneur d'abriter le célèbre compositeur, et dont les murs ont dû conserver l'écho de divines mélodies...

(*) Les détails qui vont suivre, ayant trait au séjour du maître dans le Midi pendant ce printemps de 1863, ne sont pas inédits. Ils ont servi à la remarquable étude qu'a faite sur Gounod M. Camille Bellaigue, qui a bien voulu nous autoriser à y puiser. Espérant en avoir usé avec discrétion, nous lui exprimons ici notre vive gratitude.

Gounod s'était fait expédier de Nîmes un piano ; mais il ne voulait se mettre réellement au travail que lorsqu'il se sentirait suffisamment imprégné du caractère de cette contrée, d'un pittoresque si particulier, si sauvage, qu'on chercherait en vain son équivalent dans le monde entier. Le musicien s'était changé, pour la circonstance, en paysagiste : tantôt c'était, au bord d'un ruisseau, une longue rêverie dans le calme de laquelle il notait l'esquisse de la délicieuse cantilène : Heureux petit berger ; tantôt une excursion aux Saintes-Maries de la Mer, qui lui inspirait le tableau du dernier acte, la mort de Mireille. Certains jours, il poussait jusqu'à Maillane, car il aimait à causer avec son cher Mistral, « ce poète dans un berger antique, cet homme de la nature, de la campagne et du ciel ! »

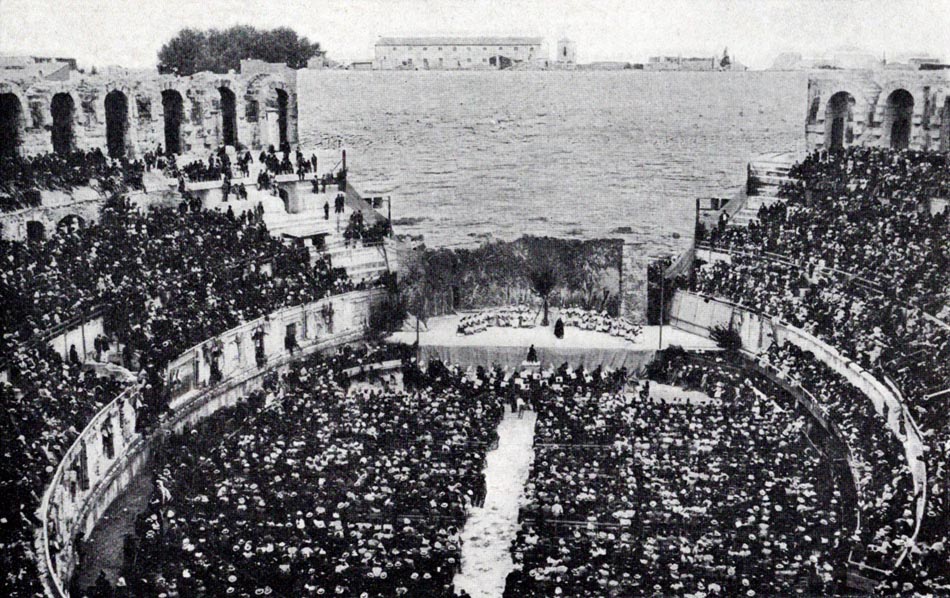

une représentation de Mireille dans les arènes d'Arles (d'après un document publié par Mme Gounod)

On aurait pu prédire sans risque de se tromper, qu'entreprise dans des conditions aussi idéales de recueillement, cette nouvelle partition « dont le travail était joie » allait devenir un chef-d’œuvre. Hélas ! il faut convenir que la déception fut grande. Hâtons-nous de donner de ce mystère la seule explication plausible.

Tandis que, réfugié dans son village de Provence, le compositeur ne vivait que pour et par son drame, la cantatrice désignée déjà pour en incarner l'héroïne et qui venait d'avoir dans deux précédents ouvrages sa part de victoire, — dont l'une au moins avait été retentissante, — Mme Carvalho (on a deviné qu'il s'agit d'elle) accablait Gounod de ses lettres, afin d'obtenir que son rôle fût écrit dans la manière qu'elle souhaitait. « Du brillant, je veux du brillant ! » Et Gounod, de se répondre à lui-même : « Si brillant que cela ! ne sera-ce pas beaucoup ? » En tout cas, il se jurait bien de ne tenir aucun compte de ces exorcismes, résolu qu'il était de ne soumettre à l'interprète son œuvre que « terminée et à l'étude » (*). Serments superflus !... ou que bien peu d'artistes sont capables de tenir vis-à-vis d'eux-mêmes ! Il suffit d'ouvrir la partition telle qu'elle fut ou est encore représentée, — avec suppression ou non du tableau du Rhône, peu importe ! — pour se rendre compte de l'abîme qui existe entre l'idéal rêvé par le musicien et la réalité sur laquelle on est forcé de juger son œuvre. Veut-on connaître, par exemple, de quelle façon saisissante devait, en principe, se terminer le premier acte ?

— « Je n'avais pas voulu m'occuper de cette fin. Je reculais toujours devant cette situation adorable, culminante ; une de ces fleurs de situation comme celle de Marguerite à sa fenêtre, de Juliette à son balcon... Je pensais qu'il y avait dans cette pâmoison de Mireille, dans son aveu, un de ces accents, une de ces émotions à part, que caractérisent les moments décisifs de la vie du cœur et de l'amour. Je répugnais à me plier, en cette conjoncture si délicate, aux formes, à la coupe usitée des morceaux consacrés. Je viens de trouver mon affaire, et je crois que cette fin d'acte pourra bien être, dans son genre, le pendant de la scène de Marguerite à la fenêtre : Mireille et Vincent n'ont plus la force de parler ; le bonheur les étouffe ; ils font entendre alternativement des bouts de phrase entrecoupés, défaillants du côté de Mireille, haletants d'ivresse croissante du côté de Vincent, pendant que les violons à l'orchestre font au contraire déborder un chant qui se charge d'expliquer pourquoi les deux amants ne peuvent pas chanter. »

(*) Il y aurait même eu, au cours des répétitions de Mireille, échange de papier timbré entre la prima donna et le compositeur, celui-ci étant mis en demeure par celle-là de modifier les « vociférations » dont sa musique était pleine. (Cf. Saint-Saëns, Portraits et Souvenirs.)

C'était la valse forcée, ou la contrainte par corps !

Passons au tableau du Val d'Enfer dont Mendelssohn n'aurait pu qu'approuver l'allure fantastique un peu parente de son magique Sommernachtstraum (Songe d'une nuit d'été). Ce tableau, coupé sans rémission dès les premières représentations au Théâtre-Lyrique, ne finissait pas tel qu'il existe aujourd'hui dans la partition. Voici, à ce sujet, ce que Gounod écrivait encore :

« Je m'occupe en ce moment d'un bout de scène très court, mais dont la couleur sombre et dramatique est très importante : c'est l'imprécation de la sorcière Taven, après la scène d'Ourrias et de Vincent, alors que Ourrias fuit, laissant à terre Vincent blessé. Ce silence, cette ombre de la nuit, cette sorcière sortant de ses rochers, heurtant du pied le corps de Vincent, et éclatant en malédictions sur Ourrias..... l'orchestre est beau à faire !... »

S'il a jamais été fait, on ne le connaît pas. Est-ce à dire que ce qui reste de la Mireille « avant la lettre » ne soit pas encore très séduisant : certes, mainte page passera à la postérité, témoignant de la facture la meilleure du Maître. Est-il besoin de citer, au premier acte, l'entrée de Mireille, puis son duo avec Vincent ; au second, la chanson dialoguée de Magali, la phrase suppliante de la fille aux genoux de son père ; enfin la Musette du pâtre et la cantilène déjà citée de Heureux petit berger, au troisième. Ce sont, pour la plupart, des vignettes adorables, des hors-d’œuvre ; mais le corps, l'ossature du drame, le drame lui-même, qu'en reste-t-il ? Sous le vêtement qui le pare, on distingue encore fort bien toutes les mutilations qu'il eut à subir (*).

(*) Au surplus, notre opinion tient à s'abriter derrière celle d'un grand musicien dont le culte qu'il professe pour Gounod et son œuvre, ne peut être suspecté. Ayant assisté le 19 mars 1864 à la première de Mireille, M. Saint-Saëns raconte ainsi sa déconvenue :

« L'œuvre arriva devant le public, affaiblie, dénaturée ; quand survint la scène de la Crau, redoutable encore quoique mutilée, la cantatrice, prise de peur y échoua complètement... L'issue de la soirée ne fut pas douteuse : c'était un désastre. L'œuvre méconnue n'a jamais depuis repris son aplomb ; on a coupé de-ci, de-là ; on a changé le dénouement : tantôt supprimé, tantôt rétabli la scène fantastique : jamais je n'ai retrouvé cette impression d'une œuvre achevée, complète, qui m'avait tant séduit chez l'auteur. »

Les directeurs de théâtre — même ceux, surtout ceux qui sont intelligents — devraient se persuader qu'à les tripatouiller, ils n'ajoutent rien aux œuvres qu'on leur apporte, tout au contraire. Ces œuvres, plus ou moins bien venues, sont le résultat des longues méditations, du labeur assidu d'un artiste qui savait ce qu'il voulait en les écrivant. Où l'artiste s'est trompé, une personne étrangère — eût-elle ce qu'on nomme « l'expérience de la scène » — risque encore bien plus de faire fausse route. Si, par surcroît, le contrat qui lie la première interprète à son directeur est aggravé d'un contrat de mariage, — c'était le cas au Théâtre-Lyrique — alors le péril devient extrême pour le pauvre auteur qui, ayant à lutter contre deux adversaires étroitement ligués, n'a plus qu'à courber la tête : le sacrifice va s'accomplir ! L'exemple de Mireille est un enseignement dont nul n'a encore osé faire son profit.

***

L'ordre strictement chronologique adopté jusqu'à présent pour cette étude, aurait dû nous faire mentionner en son lieu et place un petit ouvrage en deux actes, commandé à Gounod en 1859 par le théâtre de Baden-Baden, et dont les graves préoccupations politiques d'alors, la guerre d'Italie, avaient forcé de reculer la représentation jusqu'à l'année suivante. Le livret de cette minuscule partition aurait, paraît-il, été inspiré à Michel Carré et Jules Barbier par un conte de La Fontaine le Faucon, que pour la circonstance on avait transformé en Colombe. On ne saurait mieux dissimuler ses origines, ni dérouter son monde.

Jouée en 1866 (*) par l'Opéra-Comique qui, pour la première fois, ouvrait ses portes au compositeur, la Colombe n'y brilla que d'un éclat éphémère. Elle ne fut jamais reprise depuis, sinon à Londres sous le titre de Pet dove.

(*) Le 19 mai de celle même année, l'Académie des Beaux-Arts avait appelé Gounod à la succession de Clapisson.

L'année 1867 devait être marquée d'un grand événement musical, l'apparition impatiemment attendue de Roméo et Juliette (*), que d'heureux initiés annonçaient déjà comme un opéra bien supérieur à Faust, ou que d'enthousiastes disciples proclamaient d'avance le chef-d’œuvre du maître.

(*) A la porte d'entrée d'une petite villa, « l'Oustalet dou Capelan », située à Saint-Raphaël, au bord de la Méditerranée, une inscription lapidaire, due au souvenir pieux de Jules Barbier, apprend au passant que Gounod habita cette maison et y écrivit Roméo, pendant le printemps de l'année 1866.

Roméo eut du moins sur Faust cette supériorité de ne provoquer dès l'abord aucune hostilité systématique, et de s'établir dès la première représentation (27 avril) en succès incontesté. La question de savoir auquel des deux ouvrages il convient d'accorder la préférence n'est pas encore tranchée, et quoique la controverse ait, avec le temps, beaucoup perdu de son intensité, — nous ne disons pas de son intérêt — chacun des partis n'entend céder un pouce de terrain, ni abandonner une parcelle de ses convictions.

Roméo et Juliette, d'après un dessin d'Emile Bayard publié par l'Illustration à l'occasion de la 1.000e

A notre avis, le grand mérite de ces œuvres est d'avoir, avec des qualités d'égale valeur, une physionomie aussi distincte que possible : la passion juvénile de Roméo n'a rien emprunté à la séduction persuasive du docteur Faust ; la naïveté de Juliette est tout autre que l'ignorance de Marguerite, et quoique l'amour doive les entraîner l'une et l'autre aux pires catastrophes, chacune exprimera sa passion avec des accents de sublimité bien différents.

Si la partition de Roméo renferme quelques scènes d'un développement, d'une intensité ou d'une élévation que l'on chercherait en vain dans celle de Faust, cette dernière peut, à bon droit, revendiquer pour elle tous les éléments de pittoresque qui manquent à sa rivale.