René DUMESNIL

(Rouen, 19 juin 1879 - Paris, 25 décembre 1967)

HISTOIRE ILLUSTRÉE DU THÉÂTRE LYRIQUE

Editions d’Histoire et d’Art (Collection « Ars et Historia »)

Librairie Plon, 8 rue Garancière, Paris

1953

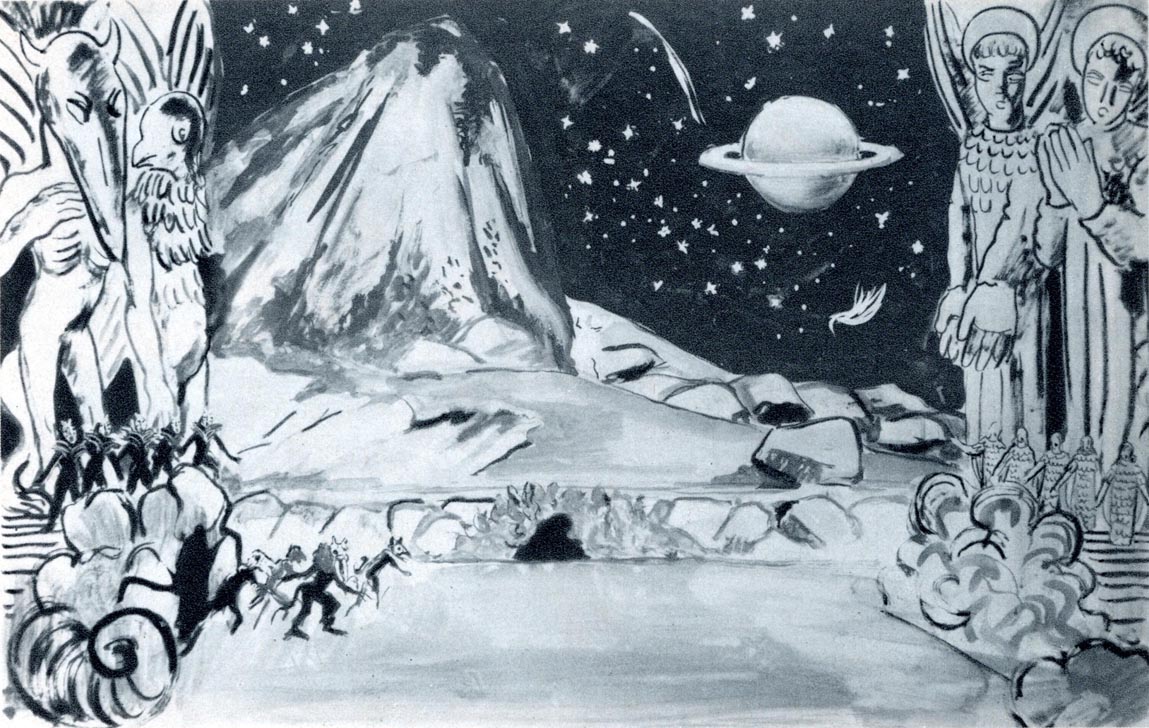

dessin de Jean Carzou pour les Indes galantes (Opéra, 1952)

TABLE DES MATIÈRES

LES ORIGINES

Le Moyen Age. Les Tropes. – Le Drame liturgique ; le Quem quæritis. – L'introduction de la langue vulgaire dans le drame. – Le Drame semi-liturgique. – Le théâtre profane. – Les Miracles. – Adam de la Halle. – Les « jeux ». – Survivances médiévales dans l'art classique naissant.

CHAPITRE II

LE BALLET DE COUR. L'ART LYRIQUE DE LA RENAISSANCE

L'art lyrique s'éloigne des formes populaires. – Le goût de la danse et le goût des spectacles. – Le Ballet de cour en France et en Italie ; « entremets » et intermezzi. – Les Masks anglais. – Beaujoyeux et Lambert de Beaulieu : le Ballet de la Reine. – Guédron. – Évolution du ballet. Vers la Tragédie lyrique.

CHAPITRE III

L'HUMANISME FLORENTIN. LA NAISSANCE DE L'OPÉRA ET DE L'ORATORIO

La camerata de Giovanni Bardi. – Buts et théories. – Le stilo rappresentativo. – Rinuccini et Peri : Dafne. – Euridice. – Caccini. – Emilio de' Cavalieri et l'Oratorio. – Le dramma in musica. – Claudio Monteverdi. – Le stilo concitato. – L'Opéra à Venise. – Cavalli. – L'Opéra à Rome ; les théâtres des Borghèse et des Barberini. – Progrès de l'opéra et de l'oratorio : Rossi. Cesti. – Rayonnement de l'opéra en Italie. – L'Opéra à Florence ; l'aria da capo.

CHAPITRE IV

L'OPÉRA FRANÇAIS AU XVIIe SIÈCLE. LULLY ET SES CONTEMPORAINS

Le rôle de Mazarin. – Les précurseurs français : Guesdron, Boësset, Michel de La Guerre. – Perrin et Cambert. – Création de l'Académie royale de musique. – Sourdéac et Champeron. – Embarras financiers. – Lully. – Son caractère. – Son style. – Colasse et Desmarest. – Marc-Anthoine Charpentier. – La Couronne de fleurs. – Ses tragédies musicales. – Son style.

LE RAYONNEMENT DE L'OPÉRA EN EUROPE AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES. L'ÉCOLE ITALIENNE. - L'ÉCOLE ANGLAISE

L'ÉCOLE ITALIENNE : Provenzale. – Influence romaine : Carissimi. – Influence napolitaine : Alessandro Scarlatti. – G.-B. Pergolesi et l'opera buffa. – Jommelli ; Galuppi ; Piccini. – Paesiello ; Cimarosa. - Rayonnement de l'école italienne au XVIIIe siècle. – Castrats et Bel canto.

L'ÉCOLE ANGLAISE : Lanyer, Davenant, Lowes, Locke. – Henry Purcell. – Händel à Londres. – Les deux Arne. – Le destin du théâtre lyrique en Angleterre.

LE THÉATRE LYRIQUE EN FRANCE SOUS LOUIS XV. - LA FOIRE. - LA GUERRE DES BOUFFONS ET LA NAISSANCE DE L'OPÉRA-COMIQUE

Campra. – Destouches. – La Lande. – L'Opéra et les Nuits de Sceaux. – Mouret. – La guerre des Bouffons. Rameau. – Lullistes et « ramoneurs ». – Le style de Rameau.

Les théâtres de la Foire. – Saint-Edme, la dame de Beaune, Dominique. – Saynettes, vaudevilles et opéras comiques. – Vadé, Dauvergne, Monnet, Pergolèse. – Jean-Jacques Rousseau et le Devin du Village. – La « Guerre des Coins ».

CHAPITRE VII

LE THÉATRE LYRIQUE ALLEMAND AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

Heinrich Schütz, Heinrich Albert. – L'école de Hambourg. – Erlebach, Mattheson, Telemann. – J.-S. Bach. – J.-C. Bach. – Händel.

LE RAYONNEMENT DE L'ART LYRIQUE ALLEMAND AU XVIIIe SIÈCLE : GLUCK, HAYDN, MOZART ET L'OPÉRA VIENNOIS

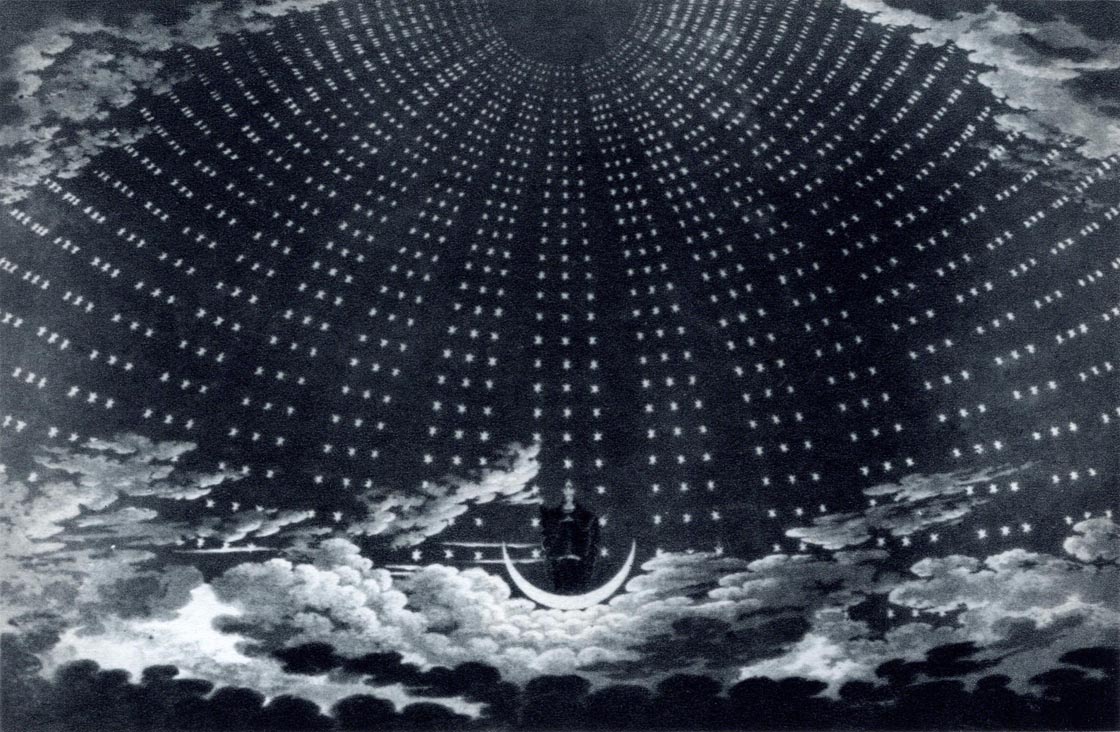

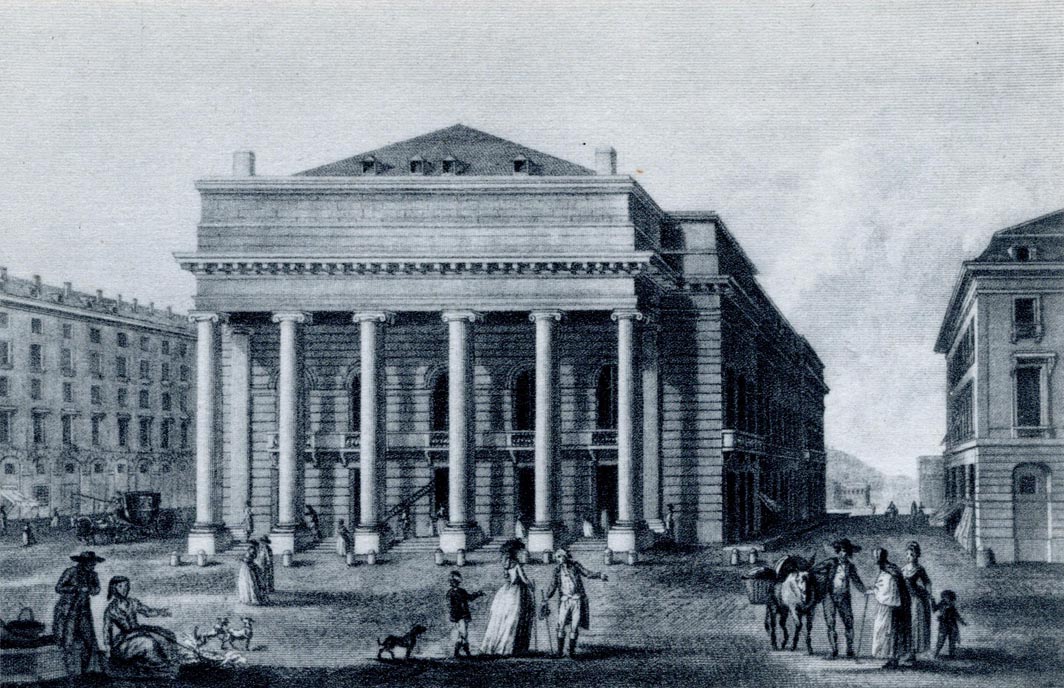

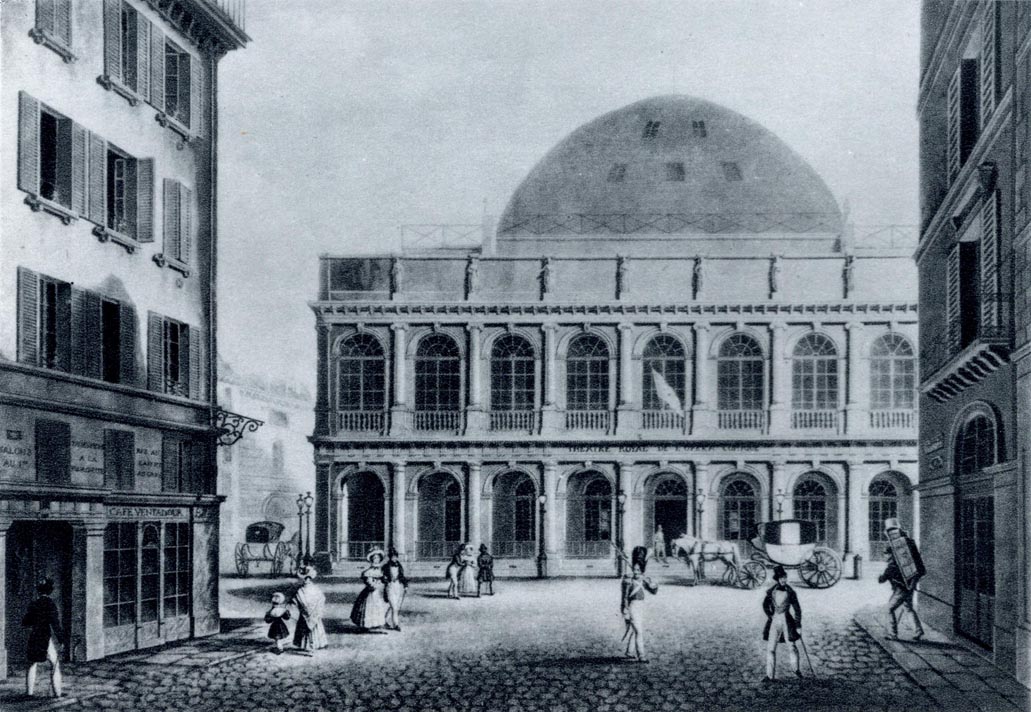

Gluck. – Ses débuts. – Sa venue à Paris. – Gluckistes et Piccinistes. – La « réforme » de Gluck. – Joseph Haydn. – Mozart : les débuts. – L'influence française ; Idemeneo. – L'Enlèvement au sérail. – Le Nozze. – Don Juan. – Cosi fan tutte. – La Flûte enchantée. – L'art de Mozart. – L'Opéra viennois : Salieri. – Sarti, Martin y Soler.

CHAPITRE IX

L'ART LYRIQUE PENDANT LA RÉVOLUTION ET L'EMPIRE. - L'AUBE DU ROMANTISME

L'Opéra-Comique à la fin du XVIIIe siècle. – Duni, Philidor Danican, Monsigny. – Dalayrac, Martini (Schwarzendorf), Grétry. – Nicolo Isouard. – Paer, Gossec, Le Sueur. – Cherubini, Boieldieu. – Spontini. Carafa.

CHAPITRE X

LE ROMANTISME. L'OPÉRA INTERNATIONAL

Le courant romantique à la fin du XVIIIe siècle. – Caractères généraux de l'art lyrique romantique. – Beethoven et Fidelio. – Weber : Undine ; le Freischütz. – Euryanthe. – Obéron. – Spohr. – Marschner, Kreutzer, Flotow, Nicolai, Schubert. – Schumann. – Mendelssohn. – Meyerbeer.

Rossini. – Le style de Rossini. – Donizetti. – Bellini. – Le Barbier de Séville ; Guillaume Tell.

Auber. – Halévy. – Hérold. – Adam. – Ambroise Thomas. – Hector Berlioz. – Benvenuto Cellini. – Les Troyens. – Béatrice et Bénédict. – Félicien David. – Niedermeyer, Maillart, Bazin.

CHAPITRE XI

RICHARD WAGNER

L'homme. Les débuts. – Rienzi. – Le Vaisseau fantôme. – Tannhäuser : le système wagnérien : mélodie continue et thèmes conducteurs. – Lohengrin. – L'Anneau du Nibelung. – Tristan et Isolde. – Les Maîtres chanteurs. – Parsifal.

CHAPITRE XII

LES ÉCOLES NATIONALES AU XIXe SIÈCLE ET AU DÉBUT DU XXe

L'art lyrique et la renaissance de la Musique pure.

L'ÉCOLE FRANÇAISE : Victor Massé. – Charles Gounod ; les premières œuvres. – Le Médecin malgré lui. – Faust. – Mireille. – Roméo et Juliette. – Les dernières œuvres. – Le style de Gounod. – Georges Bizet. – Les premières œuvres. – L'Arlésienne, Carmen. – Ernest Reyer. – Saint-Saëns ; Samson et Dalila. – Étienne Marcel, Henry VIII. – Les dernières œuvres. – Édouard Lalo. – Namouna, le Roi d'Ys. – Emmanuel Chabrier : l'Étoile. – Une éducation manquée, le Roi malgré lui. – Delibes. – Guiraud, Paladilhe. – J. Massenet, ses débuts. – Hérodiade, Manon. – Werther, Thaïs. – Les derniers ouvrages. – Benjamin Godard.

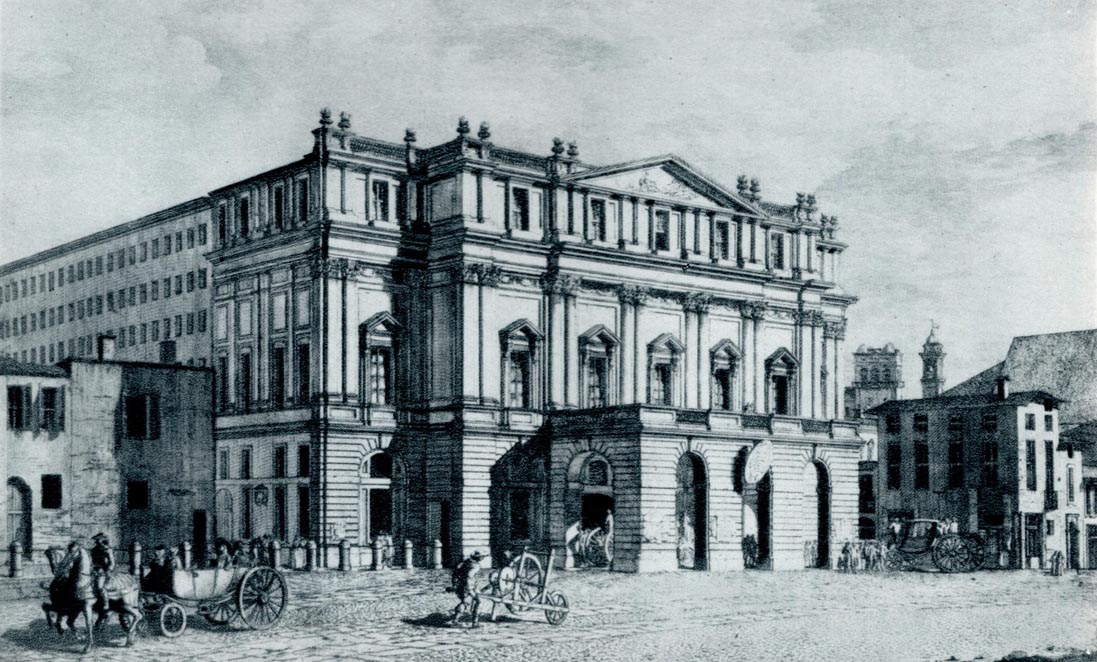

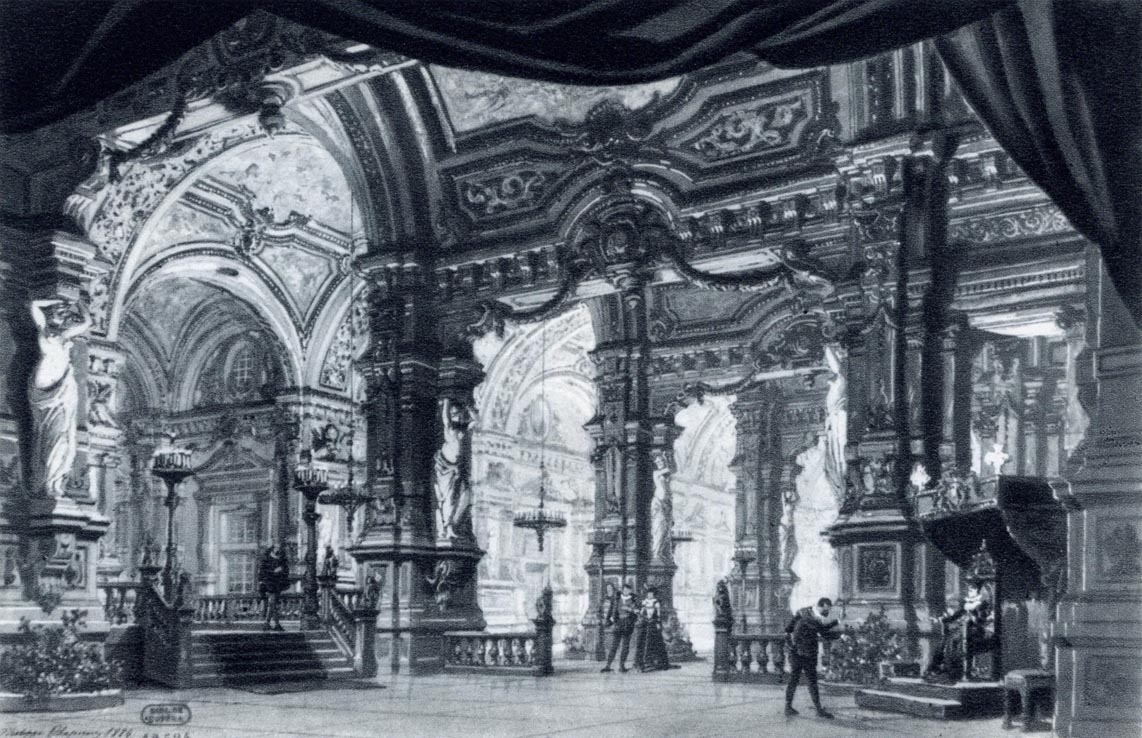

L'ÉCOLE ITALIENNE : Giuseppe Verdi. – Les débuts. – Les « trois manières » de Verdi. – La Forza del Destino, Don Carlos. – Les idées de Verdi sur l'art. – Aïda, Otello, Falstaff. – L'unité de sa vie et l'unité de son style. – Mercadante. – Luigi et Frederico Ricci. – Ponchielli. – Arrigo Boito. – Le Vérisme : Mascagni : Cavalleria rusticana. – Leoncavallo : I Pagliacci. – Giacomo Puccini : la Vie de Bohème, la Tosca, Madame Butterfly. – Alfano. – Zandonai. – Respighi. – Les indépendants : Pizetti. – Malipiero. – Casella, Rieti, Dallapiccola.

L'ÉCOLE ALLEMANDE, APRÈS WAGNER : Hugo Wolf, Mahler, Reger. – Humperdinck. – Siegfried Wagner. – Max von Schillings. – Weingartner. – Richard Strauss : Feuersnot. – Salomé, Elektra, le Chevalier à la rose. – Ariadne auf Naxos, la Femme sans ombre, Hélène d'Égypte, Arabella. – Les dernières œuvres : Jour de Paix, Danaé. – Le style et l'art de Richard Strauss. – Paul Hindemith.

L'ÉCOLE RUSSE : Glinka. – Dargomijski. – Le « groupe des Cinq » : Balakirev. – César Cui. – Alexandre Borodine. – Le Prince Igor. – Moussorgski : Boris Godounov. – Les autres œuvres. – Rimski-Korsakov : la Pskovitaine, Snegourotchka. – Sadko. – Mozart et Salieri, le Tsar Saltan, Katcheï ; le Coq d'Or. – Tchaïkovski. – Eugène Onéguine, la Dame de Pique. – Rachmaninov.

L'ÉCOLE TCHÈQUE : Smetana, Dvorak, Janacek, Novak. – L'ÉCOLE POLONAISE : Szymanovski, Paderevski, Tansman, Opienski.

L'ÉCOLE SCANDINAVE : Edvard Grieg.

LA MUSIQUE BELGE : Jean Blockx. – Joseph et Leon Jongen ; Victor Vreuls, Albert Dupuis, Louis Delune.

LA SUISSE : Jaques-Dalcroze ; Gustave Doret ; Ernest Bloch ; Jean Dupérier.

L'ÉCOLE ESPAGNOLE : Felipe Pedrell, Albeniz, Granados. – Manuel de Falla. La Vie brève. – Le Tricorne, l'Amour sorcier. – Le Retable de maître Pierre.

L'OPÉRETTE : Hervé et Offenbach. – Lecocq. – Audran, Planquette, Varney. – André Messager. – Reynaldo Hahn. – Claude Terrasse. – Maurice Yvain. – Louis Beydts. – L'Opérette viennoise : les Strauss. – Franz Lehar. – L'opérette américaine.

CHAPITRE XIII

FRANCKISME, RÉALISME, NÉO-CLASSICISME ET IMPRESSIONNISME

César Franck. – Vincent d'Indy : le Chant de la Cloche. – Fervaal. – L'Étranger, la Légende de saint Christophe. – Le style de Vincent d'Indy. – Guy Ropartz : le Pays. – Albéric Magnard : Bérénice, Guercœur. – Witkowski, P. de Bréville. – Chausson, Déodat de Séverac. – Joseph Canteloube. – Paul Le Flem, Antoine Mariotte, Albert Roussel, Marcel Labey, Arthur Coquart. – Sylvio Lazzari : la Lépreuse, le Sauteriot. – Gabriel Pierné : Sophie Arnould, Fragonard. – Georges Hüe. – Les frères Hillemacher, Ch.-M. Widor, Camille Erlanger. – Alfred Bachelet. Scemo, Quand la Cloche sonnera, Un Jardin sur l'Oronte. – Henri Rabaud : Mârouf, l'Appel de la Mer, Rolande et le mauvais garçon. – Max d'Ollone : l'Arlequin, la Samaritaine. – Henri Février : Monna Vanna, la Femme nue. – Henri Büsser : Colomba, les Noces corinthiennes, le Carrosse du Saint-Sacrement. – Raoul Laparra : la Habanera. – Gabriel Dupont : Antar. – Charles Levadé, Gabriel Grovlez, Omer Letorey, Philippe Gaubert, Paul Ladmirault. – Marcel Samuel-Rousseau. – Mazellier, Michel-Maurice Lévy.

Alfred Bruneau et le réalisme. Collaboration avec Émile Zola, du Rêve à la Faute de l'abbé Mouret. – Gustave Charpentier : Louise ; Julien. – Francis Casadesus ; Francis Bousquet.

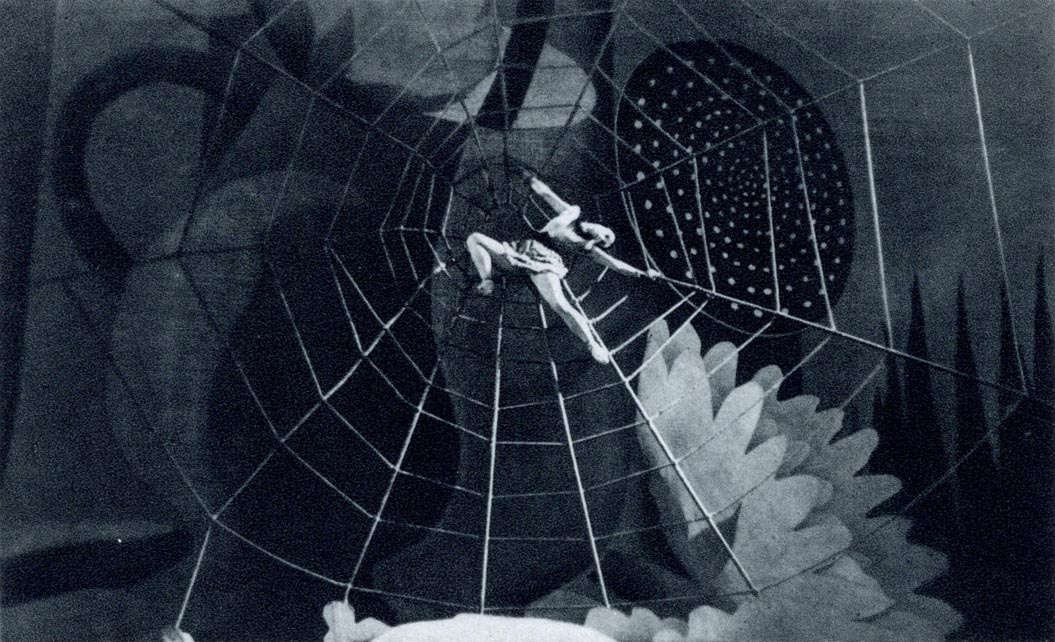

Gabriel Fauré : Prométhée. Pénélope. – Debussy ; ses idées sur l'art lyrique. – Pelléas et Mélisande. – Le Martyre de saint Sébastien. – Les ballets. – Paul Dukas : Ariane et Barbe-bleue. – La Péri. – Maurice Emmanuel : Salamine – Maurice Ravel : l'Heure espagnole. – Daphnis et Chloé, l'Enfant et les Sortilèges. – Louis Aubert : la Forêt bleue. – Roger Ducasse : Orphée ; Cantegril. – Georges Enesco : Œdipe. – Albert Roussel : le Festin de l'Araignée ; Padmâvatî, les Ballets : 211.

CHAPITRE XIV

ÉTAT PRÉSENT ET PERSPECTIVES D'AVENIR DU THÉATRE LYRIQUE

Les courants et les idées : la mode du « dépouillement ». – Le vieillissement du répertoire lyrique et la mode des ballets. – Vers un rajeunissement des formes : l'opéra-ballet ; le « mélodrame » ; le mystère et le mimodrame. – L'opera buffa moderne. – Influence de l'Europe centrale. – Renaissance de l'école anglaise.

Conclusion : avenir de l'art lyrique.

LES ORIGINES

C’est une erreur assez commune que de vouloir faire remonter à l'antiquité gréco-romaine l'origine de notre art lyrique : le théâtre latin, imité du théâtre grec, est mort sans descendance avec la propagation du christianisme. Mais comme le polythéisme avait donné naissance à des formes dramatiques qui entraient dans les manifestations rituelles — les dionysies, par exemple — de même c'est de la liturgie chrétienne qu'est né, dans l'ignorance à peu près totale de ses prédécesseurs gréco-latins, le théâtre moderne, qui eut d'abord, lui aussi, la forme d'un drame liturgique chanté.

Par la publication en 599 du Sacramentaire, saint Grégoire le Grand avait réformé la liturgie. Quelques années plus tôt, il avait fondé à Rome, une école de chantres dont les élèves envoyés dans toute la chrétienté unifièrent les chants de l'Église en imposant en tous lieux le « grégorien » désormais fixé ne varietur. Cependant il n'est pas de contrainte spirituelle qui puisse s'opposer à l'évolution d'un art. A côté d'une tradition immuable, au moins en apparence, des tendances propres à chaque groupe ethnique, reflétant ses usages ancestraux et ses aspirations, se révélèrent plus vigoureuses sans doute d'avoir été longtemps comprimées. C'est au IXe siècle que naissent les tropes d'où vont sortir à la fois la rénovation de la musique et les premiers balbutiements du théâtre chrétien.

Les tropes ne furent primitivement qu'un moyen mnémonique inventé par un moine de Jumièges, près de Rouen. Pour retenir plus aisément les longues vocalises placées sous les alleluia, il imagina de mettre des paroles sous les notes chantées. Un prêtre de l'abbaye, fuyant les Normands qui dévastaient la Neustrie, parvint jusqu'à Saint-Gall. Il était porteur d'un antiphonaire ainsi noté. Un bénédictin de Saint-Gall, nommé Nokter, qui cherchait lui aussi un moyen de soulager sa mémoire, s'enthousiasma pour ce procédé et composa de nombreux tropes en perfectionnant l'invention des moines neustriens. Petit à petit les tropes se détachèrent de la mélodie dont ils n'étaient qu'une dépendance. La barrière opposée par saint Grégoire à la diversité des chants liturgiques n'était point rompue : elle était tournée.

L'abbaye de Saint-Gall, près du lac de Constance, rayonnait sur toute l'Europe bénédictine ; Jacques Chailley montre les conséquences immédiates de la mode introduite par Nokter le Bègue : un style nouveau, syllabique, symétrique, grâce auquel la versification rythmique et rimée du latin d'Église se généralise, se répand aussitôt et jusqu'en dehors même de l'Église ; il est à l'origine de la chanson populaire, de la poésie lyrique française et du théâtre chrétien (*).

(*) Jacques CHAILLEY, Histoire musicale du Moyen Age (Paris, Presses universitaires de France, 1950, pp. 65 et sq.).

C'est à la fin du Xe siècle qu'on trouve la première mention d'un drame liturgique chanté, dans la Regularis concordia — la règle unifiée — que saint Ethelwold rédige pour ses moines d'Angleterre : il leur propose en exemple ce que font les moines de Saint-Bavon et de l'abbaye de Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire) : « Pour célébrer en cette fête la mise au tombeau de notre Sauveur et fortifier la foi du vulgaire ignorant et des néophytes, en imitant le louable usage de certains religieux, nous avons décidé de le suivre. Dans une partie de l'autel où il y aura un creux, que soit disposée une imitation du Sépulcre et qu'un voile soit tendu tout autour. Que s'avancent deux diacres portant la Croix, qu'ils l'enveloppent dans un linceul, puis l'emportent en chantant des antiennes, jusqu'à ce qu'ils parviennent au lieu du Sépulcre et y déposent la Croix, comme si c'était le corps de Notre-Seigneur qu'ils ensevelissaient. Que dans ce même endroit, soit gardée la Sainte Croix jusqu'à la nuit de la Résurrection.

Au jour saint de Pâques avant Matines, les sacristains enlèveront la Croix pour la placer dans un lieu approprié. Tandis que se récite la troisième leçon, quatre moines s'habillent, dont l'un, revêtu d'une aube, entre, comme occupé d'autre chose, et gagne secrètement le Sépulcre, où, tenant en main une palme, il s'assied silencieux. Au troisième répons, surviennent les trois autres, enveloppés de dalmatiques, portant l'encensoir, s'approchant pas à pas du Sépulcre, à la façon de ceux-là cherchant quelque chose, car tout ceci se fait pour représenter l'Ange assis au tombeau et les Femmes venant oindre le corps de Jésus. Lorsque donc celui qui est assis aura vu approcher ceux qui semblent perdus et cherchent, qu'il entonne à voix sourde et douce le Quem quœritis (Qui cherchez-vous ?) ; celui-ci chanté jusqu'à la fin, les trois répons à l'unisson : Jesum Nazareum, et il leur réplique : « Il n'est pas ici, il est ressuscité d'entre les morts. Allez et annoncez qu'il est ressuscité. » Obéissant alors à cet ordre, que les trois moines se retournent alors vers le chœur et disent : « Alleluia, le Seigneur est ressuscité. »

Ceci dit, celui qui est assis leur récite cette fois comme pour les rappeler l'antienne : « Venez et voyez le lieu » et, ce disant, il se dresse, lève le voile, leur montre le lieu, privé de la Croix et où ne restent que les linges dans lesquels celle-ci avait été enveloppée. Ayant vu cela, ils déposent dans le même Sépulcre les encensoirs qu'ils ont apportés, prennent le linceul, l'étendent vers le clergé comme pour montrer que le Seigneur est ressuscité puisqu'il n'y est pas enveloppé et ils chantent l'antienne : « Le Seigneur est ressuscité du Sépulcre », plaçant ensuite le linceul sur l'autel. L'antienne terminée, l'abbé se réjouissant du triomphe de Notre Roi qui, ayant vaincu la mort, ressuscite, entonne l'hymne Te Deum laudamus et dès qu'il a commencé, toutes les cloches sonnent à la fois (*). »

(*) Le texte original a été publié dans E. K. CHAMBERS, The mediœval Stage, Oxford, Clarendon Press, 1903, t. II, pp. 308-309. La citation reproduite ici est prise dans Gustave COHEN, la Vie littéraire en France au Moyen Age, Paris, Tallandier, 1949, pp. 20-22. (Cf. aussi : G. COHEN, le Théâtre en France au Moyen Age, Paris, Rieder, 1928, t. I, p. 10.)

Gustave Cohen qui traduit ce texte et le cite ajoute que rien ne manque ici des conditions qui font le théâtre ; une salle : la nef ou le chœur ; des acteurs : les moines ; le costume : vêtements ou ornements sacrés qui masquent les hommes en femmes ; la mimique qui souligne et traduit les paroles encore latines ; la musique des tropes ou proses ou additions à la liturgie du temps pascal ; le décor : installation du Sépulcre auprès de l'autel ; symbolisme de la croix nue sans qu'encore un Dieu crucifié y saigne. « Alors, ajoute Gustave Cohen, comment ne pas appeler spectateurs ceux qui, passionnés en cette fin de Passion, suivent anxieux la marche processionnelle des trois Maries allant au Sépulcre ? Le voilà le public de ce premier drame qu'il vit et sent. »

Il le vit, il le sent si bien, que les imagiers en reproduisent naïvement les épisodes avec un réalisme qui ne laisse point de doute sur la forte impression qu'ils en ont reçue. Sur des bas-reliefs du XIe siècle, à Beaucaire, les trois Maries qui se rendent chez le marchand d'aromates (Et quum transisset sabbatum, Maria Magdalene, et Maria Jacobi et Salome emerunt aromata, ut venientes ungerent Jesum, Marc, XVI, I, ainsi que le dit l'évangile du dimanche de Pâques), sont figurées par des moines barbus. C'est la reproduction fidèle de la scène que le bénédictin anglais Ethelwold avait vue à l'abbaye romane de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire (*).

(*) Le théâtre devait renaître nécessairement sous des formes diverses : à Byzance, on centonise les tragiques grecs, c'est-à-dire qu'on leur emprunte des vers pour composer le drame du Christos paschon (Cf. Venezia COTTAS, le Théâtre à Byzance, Paris, Geuthner, 1931). Mais c'est en France que naît le drame musical.

Parallèlement va s'accomplir une évolution de la musique. Le trope est bien vite devenu aussi traditionnel que la plus officielle des antiennes grégoriennes. Ce que l'on fait à l'occasion de la fête de la Résurrection, on imagine bien vite de le faire pour la Nativité ; le Quem quœritis in sepulchro ? va devenir par un simple changement de deux mots : Quem quœritis in prœsepe ? Au tombeau se substitue la crèche ; la question ne s'adresse plus aux trois Maries, mais aux bergers, mais aux Rois Mages. Les deux anges qui gardaient le Sépulcre sont remplacés par Joseph et Marie qui gardent Jésus. Les rôles ont changé ; le décor funèbre a fait place à un décor joyeux. La mise en scène se complique : l'âne et le bœuf apparaissent, et, naturellement, les Rois sont escortés de serviteurs qui portent les présents symboliques : l'or, la myrrhe, l'encens. Les bergers amènent qui une brebis, qui une chèvre ; et c'est tout un peuple d'artisans qui se joint à eux, le peuple de petites gens que sculptent encore aujourd'hui les santonniers d'Aubagne — car nos santons, nos « petits saints » de Provence sont les images fidèles des acteurs et des spectateurs du drame de la Nativité tel qu'on le jouait, tel qu'on le chantait au XIIe siècle, tel qu'on le chante et qu'on le joue encore près d'Arles, aux Baux, où la coutume s'est conservée depuis plus de huit siècles. Puer natus est nobis hodie... Un enfant nous est né aujourd'hui, et cet Enfant sera notre Sauveur. Le Fils de Dieu s'est fait pareil à nos propres enfants pour se rapprocher de nous, et nous nous approchons de Lui en ce jour de Noël. Nos chants joyeux célèbrent sa venue sur la terre. A l'Alleluia et au Gloria se joignent d'autres chants ; le drame se développe ; les textes saints en fournissent la trame. On montre Hérode et sa fureur à l'annonce de la venue du Roi des Rois ; on montre les anges descendus du ciel pour veiller sur l'Enfant et le bercer tandis que Marie repose.

la fête de Noël aux Baux [photo Keystone]

La coutume survit, même dans les pays où s'étend la Réforme plus tard : l'Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach en atteste la persistance dans l'Allemagne luthérienne. A Leipzig, en effet, au XVIIIe siècle encore, deux personnages costumés représentaient Joseph et Marie, et se tenaient près de la crèche tandis que le chœur des élèves de la Thomasschule figurait les anges et chantait le Gloria et des chorals. Cela s'appelait le Kindelwiegen, le « bercement de l'Enfant », et la pastorale (Sinfonia) de l'Oratorio de Noël était un prélude au choral, où, au thème des Anges, répond le thème des Bergers.

On en vient à varier les sujets : l'histoire sainte en fournit toujours l'essentiel, et l'on trouve dans le Propre du temps — commémoration de la vie de Jésus — et dans le Propre des saints, dans les divisions de l'année liturgique, prétexte à les renouveler. Ces drames latins se perpétuent jusqu'à la fin du moyen âge, et demeurent toujours une paraphrase plus ou moins habile des Écritures. Mais leur structure est comparable à celle de l'opéra telle qu'elle s'établira plus tard : des airs s'intercalent entre les récitatifs et les chœurs. Bientôt deux événements marquent une orientation nouvelle du théâtre : la langue vulgaire s'introduit timidement dans les textes ; d'autre part le « parlé » se substitue de plus en plus au chant.

C'est que, sans cesser de s'inspirer des Écritures, le drame ne s'incorpore plus strictement, comme à l'origine, aux offices religieux. Ce sera un drame semi-liturgique. Conséquemment, il cessera d'être donné dans l'église même, et sera représenté sous le porche ou devant le portail. Il nécessite d'ailleurs une mise en scène, des décors, des costumes qui vont se compliquant. Ainsi, vers 1140, à Beauvais, les écoliers jouent un Daniel dont la structure est semblable à celle de l'opéra moderne. Le prologue présente les auteurs, les jeunes clercs :

In Belvaco est inventus

Et invenit hoc juventus.

Les entrées des personnages sont annoncées, commentées par le chœur qui chante des conduits (composition libre à plusieurs voix note contre note, chantant ensemble le même texte, syllabe par syllabe) ; ces chœurs alternent avec des airs ; des figurants évoluent selon des rythmes déterminés, à la manière du ballet ; enfin la mise en scène, le décor, les lions dans la fosse, la main mystérieuse qui trace les mots fatidiques Mane, Thecel, Phares, tout préfigure l'opéra tel qu'il apparaîtra au début du XVIIe siècle.

Ailleurs, principalement dans le Nord, ce sont les Miracles. La légende de saint Nicolas sert de thème aux inventions dramatiques. On s'éloigne des Écritures, et l'imagination des auteurs se donne libre cours. Le théâtre se rapproche d'une forme plus lâchée qui rappelle l'improvisation.

Déjà la langue vulgaire s'était glissée, timidement pourrait-on dire, dans le Jeu de Daniel, où les mots « Daniel vien al Roi », revenaient sous forme de refrain. Dans le Sponsus (L'Époux, drame des Vierges sages et des Vierges folles), dont l'auteur anonyme est certainement du Haut-Angoumois — pays de langue d'oïl — la moitié des quatre-vingt-quinze vers formant le texte du manuscrit est en langue vulgaire. Rien ne permet de distinguer les raisons qui déterminent l'emploi des deux idiomes : ainsi les Vierges, sages ou folles, et le Christ font alterner le limousin et le latin, tandis que l'ange Gabriel et les marchands s'expriment uniquement en limousin. Le drame est étroitement inspiré de l'Évangile (Matthieu, XXV, 1-13), et le dialogue reproduit le texte de la parabole. Les Vierges folles, les Fatuœ qui ont laissé se répandre l'huile de leurs lampes, ne peuvent fléchir ni les marchands, ni les Sages, ni l'Époux (qui donne son titre à la pièce). Elles font entendre à chaque échec une plainte, une mélopée désespérée :

Las ! chétives, las ! malheurées, trop y avons dormi !

qui répète les mots de ceux qui les repoussent « Las ! malheurées, trop y avez dormi. » Elles sont précipitées en enfer « peut-être, déjà, comme le dit Gustave Cohen, représenté par une gueule ouverte et menaçante. L'enfer entre en scène. Le théâtre français va naître (*) ».

(*) G. COHEN, la Vie littéraire en France au Moyen Age, p. 62. — Alfred JEANROY, la Littérature de langue française des origines à Ronsard. (In : Histoire des Lettres, Société de l'Histoire nationale, Plon-Nourrit, 1921, p. 339.)

L'emploi de la langue vulgaire devient bientôt général. S'écartant de la liturgie, il fallait en effet que le drame fût compris des spectateurs. Tant que le texte chanté était demeuré liturgique, chacun était censé en connaître ou tout au moins en deviner la signification. Mais la musique ne disparaît pas du théâtre médiéval avec le latin. Même dans le Jeu d'Adam, dont on a souvent fait le premier ouvrage de notre théâtre moderne — entendant par là le théâtre uniquement parlé — le texte reste « farci de musique » selon l'expression de Jacques Chailley, et si l'on a prétendu le contraire, c'est que le manuscrit ne donne des leçons et des répons que leur seul incipit. Le Jeu d'Adam, par le mélange des deux langues, se rapproche donc des épîtres farcies ; mais dans tous ces ouvrages le latin subsiste surtout dans les didascalies ou indications des jeux de scène.

Quels instruments se faisaient entendre ? A partir du XIIe siècle, la facture des orgues progresse ; l'hydraule a presque entièrement disparu ; les grandes orgues pneumatiques s'installent dans les églises. A côté des instruments fixes, les orgues portatives, « positives » comme on les nomme parce qu'il est aisé de les poser à terre ou sur une table, restent en usage. Un curieux passage du roman provençal Flamenca, du XIIIe siècle, énumère les instruments alors en usage. Il s'agit ici, il est vrai, d'une fête donnée dans un château, à Bourbon-l'Archambault, dont le seigneur vient d'épouser la fille du roi de Namur — la Flamande, la Flamanca, qui donne son titre au roman — mais peu importe, et voici les instrumentistes : « L'un joue de la viole ou de la flûte, l'autre du fifre ; l'un de la gigue (ancienne forme de la viole), l'autre de la rote (instrument à cordes pincées, voisin de la cithare)... l'un joue de la musette (cornemuse), l'autre du pipeau ; l'un de la mandore (mandoline primitive), l'autre accorde le paltérion avec le monocorde (*). » A ces instruments, il faut joindre la trompette, le cornet, la saquebute, ancêtre du trombone ; et pour la percussion, les tambours, tambourins, castagnettes.

(*) Trad. Paul Meyer. Cité par G. COHEN, loc. cit., p. 156.

Si la musique subsiste encore dans les drames semi-liturgiques, le texte parlé devient petit à petit l'essentiel, à tel point que le manuscrit n'indique même plus ce qui est chanté par les chœurs ou les solistes, joué par les instruments. On devine, au lyrisme du Miracle de Théophile de Rutebeuf, la part importante faite à la musique, et de même au XIVe siècle dans les Miracles de Notre-Dame ; mais, pour nécessaire qu'elle demeure dans le spectacle, elle n'y tient plus qu'un rôle secondaire — celui d'un décor sonore. Parfois cependant les airs, les motets sont fort beaux ; les silete, qui invitent le public à faire silence pour écouter le drame, sont écrits à deux voix, et dans la Passion de Semur, ce sont deux anges qui, fléchissant le genou, chantent :

Silete, silete, silentium habeatis

Et per Dei Filium pacem faciatis.

(Taisez-vous, taisez-vous, faites silence, et pour l'amour du Fils de Dieu, tenez-vous en paix.) D'autres fois la musique remplit les pauses, comme dans nos mélodrames modernes. Enfin dans la Passion d'Arnoul Greban, il ne semble pas douteux que certains passages tussent destinés à être chantés, et probablement même à plusieurs voix ; ainsi la fameuse Chanson des Damnés dont le texte est, au demeurant, fort explicite :

Sathan tu feras la tenure

Et j'asserrai la contre-sus.

Belzebuth dira le dessus

Avec Berich à haute-double

Et Cerberus fera un trouble (triple)

Continué Dieu sait comment (*)

(*) Jacques CHAILLEY, loc. cit., p. 297-298.

Tout y est de ce qui fait le motet : et Lucifer répartit à chacun son rôle dans la polyphonie. On voit bien là que Greban, organiste de Notre-Dame, dirigeait la maîtrise. Les chants liturgiques figurent eux aussi dans le mystère qui s'achève par le Te Deum.

Il arriva que le drame semi-liturgique devint parfois une vraie comédie lyrique : ainsi le Juif volé, dans le Miracle de saint Nicolas. Un juif confie son trésor à la garde du saint, pendant un voyage. A son retour, le trésor a disparu ; il injurie le saint, jusqu'au moment où se produit le miracle, car le saint fait rendre gorge aux larrons. Les deux monologues sont dignes de Plaute, et J. Combarieu juge la musique d'une justesse parfaite dans la notation du sentiment. Ainsi l'exclamation du juif lorsqu'il découvre le vol (Vah ! perii !) est exprimée par une longue suite de brèves descendantes qui peint à merveille l'effondrement du personnage.

Si la plupart des « jeux » et des « miracles » se donnent sur le parvis de l'église, certains usages persistent qui font se dérouler dans le sanctuaire même des scènes théâtrales : un texte découvert par Deschamps de Pas dans la Bibliothèque municipale de Lille, et publié dans les Annales archéologiques de Didron (t. XVII) nous tait connaître une singulière fondation instituée au XVIe siècle par testament d'un chanoine de Tournai et archidiacre de Bruges, Pierre Cotrel : dix jours avant Noël, dans le chœur de la cathédrale de Tournai, une colombe descendait du ciel, tandis que deux jeunes gens mimaient la scène de l'Annonciation.

J. Combarieu pense que cette fondation perpétuait une coutume beaucoup plus ancienne et qui, vraisemblablement, remonterait au XIIe siècle.

Au début du XIIIe, l'archevêque de Sens, Pierre de Corbeil, « épure » la Fête de l'Ane. Cette fête singulière qui subsista jusqu'au XVIe est attestée par deux manuscrits qui en précisent les rites. L'un, de Beauvais, est au British Museum ; l'autre, de Sens, qui compte 33 folios de vélin et qui date des premières années du XIIIe siècle, est édité. On y trouve des tropes et des morceaux extra-liturgiques, et certains d'entre eux devancent si bien leur époque qu'on pourrait les croire composés au XVIIIe siècle si l'écriture et la notation n'en certifiaient l'origine (*).

(*) Édition critique publiée par l'abbé Villetard (Paris, Alph. Picard, 1908). (Cf. COMBARIEU, Histoire de la Musique, Paris, Armand Colin, 1924, 4e édit., t. II pp. 305-306.)

Pour bien comprendre ce mélange du sacré et du profane qui nous semble aujourd'hui si étrange et même choquant, il faut se souvenir de ce qu'est l'église au moyen âge : maison de Dieu et lieu d'oraison, certes ; mais aussi la maison de tous, l'endroit où l'on s'assemble, comme jadis au théâtre et au forum ; le respect que l'on doit au temple du Seigneur s'accommode d'une familiarité très simple, et les mœurs du temps ont une liberté dont témoigne la gaillardise des chansons qui, bientôt, vont, avec le développement de la polyphonie, s'introduire jusque dans l'office divin et donner leur titre aux messes (Messe de l'Homme armé, Messe Le Bien que j’ay, etc.).

Cette tendance à traiter de façon de plus en plus familière les drames sacrés fait éclore le théâtre profane dès le XIIIe siècle. Mais seul, le choix des sujets marque cette évolution : sa charpente reste identique à celle des drames semi-liturgiques. Cependant un genre nouveau apparaît alors : la pastourelle, comédie musicale pièce à couplets où l'on insère des chansons dont le « timbre », sinon les paroles, est connu de tous. La pastourelle dont le Jeu de Robin et Marion, d'Adam de la Halle (ou de la Hale, surnommé le Bossu d'Arras) est le plus célèbre exemple, n'est en réalité qu'une chanson animée, mimée, jouée, dont les couplets sont devenus un dialogue, et dont les refrains varient. La pastourelle était en effet, à l'origine, une chanson, une sorte d'églogue narrant les amours d'un berger et d'une bergère ; parfois un chevalier remplace le berger. Certaines fois la bergère est sage, fidèle à ses amours ; d'autres fois elle est volage, et souvent son amoureux est le troubadour, le trouvère lui-même. Thème aux mille variantes, mais sujet toujours semblable.

le Jeu de Robin et Marion [manuscrit du XIIIe siècle]

Adam de la Halle, né à Arras vers 1240, mort à Naples en 1287, fut un de ces trouvères si nombreux en Artois, qu'en la fin du XIIIe siècle on en comptait 182 rien qu'à Arras. La grande vogue des « puys », des concours de poésie et de musique organisés par la confrérie de la « carité des Ardents », les y attirait (*). Adam de la Halle y débuta en 1262 par un coup de maître : le Jeu de la Feuillée, qui lui valut le succès et attira sur lui l'attention de Robert II, comte d'Artois. Il accompagna celui-ci lorsque son oncle Charles d'Anjou, roi des Deux-Siciles et frère de saint Louis, l'appela à Naples après le massacre des Vêpres siciliennes ; c'est là que le Bossu (qui d'ailleurs n'était nullement contrefait : « on m'appelle Bossu, mais je ne le suis mie », a-t-il écrit), aux fêtes de la Noël, en 1283, fit représenter une pièce bien différente du Jeu de la Feuillée, le Jeu de Robin et Marion. La Feuillée était presque uniquement littéraire ; la musique n'y trouvait place qu'aux instants où les personnages chantaient quelque refrain. Dans Robin au contraire on ne trouve pas moins de trente-deux mélodies, empruntées d'ailleurs à des chansons dont les timbres alors connus de tous, ne paraissent pas toujours en plein accord avec les situations, les sentiments exprimés par le texte. Sans doute, faire du Jeu de Robin et Marion notre premier opéra-comique, l'ancêtre d'un genre que l'Italie allait reprendre au XVIIIe siècle, est-il excessif. Mais dans l'histoire de l'art lyrique, ce jeu n'en occupe pas moins une place fort importante, puisqu'il est analogue à ce que sera, au XVIIIe siècle, « la comédie en vaudeville » dont les couplets sont chantés sur des airs populaires. En outre le Jeu de Robin atteste nettement l'évolution du théâtre vers le réalisme : ce n'est plus quelque épisode de l'histoire sainte, quelque légende greffée sur un texte religieux, que traite Adam de la Halle ; ce ne sont même pas les amours quintessenciées du seigneur et de la dame qui l'inspirent, mais il fait dans son Jeu de Robin « la satire de l'amour courtois », et fort vertement.

(*) « Cette confrérie dont l'importance sociale était considérable commémorait le souvenir du miracle de la Sainte Chandelle qui au début du XIIe siècle, avait guéri la ville du terrible « mal des Ardents » grâce à l'intervention de la Vierge apparue à deux jongleurs, Itier et Norman ». (J. CHAILLEY, loc. cit., p. 203.)

Le « mal des Ardents » qui fit de terribles ravages au moyen âge est l'ergotisme gangréneux, dû à l'absorption prolongée de farines contenant du seigle ergoté.

On peut dire, pour conclure avec Jacques Chailley, qu'il serait puéril « de se représenter le Jeu de Robin comme surgi d'une prescience de génie cinq cents ans avant la Foire Saint-Laurent, en vue de fournir un modèle à ses lointains imitateurs ». Mais Adam, en transposant en « jeu » la chanson pastourelle à laquelle il conserve ses deux éléments essentiels : le couplet (qu'il transforme en dialogue parlé), et le refrain (qui est une citation musicale) suit le plan qui sera cinq siècles plus tard celui de Jean-Jacques Rousseau dans le Devin du Village, où l'air de Colette : J'ai perdu mon serviteur, — J'ai perdu tout mon bonheur, répond exactement à la chanson de Marion : Robin m'aime, Robin m'a ; Robin m'a demandée, et il m'aura ; où le divertissement champêtre par lequel Adam termine sa pastourelle est tout semblable aux couplets de Jean-Jacques : Allons danser sous les ormeaux, — Animez-vous, jeunes fillettes.

La part faite à la musique ne va plus cesser de se restreindre dans les ouvrages dramatiques ; lorsque les situations l'exigent, ou lorsque sa fantaisie le commande, l'auteur se contente de laisser au choix des interprètes l'air qu'ils doivent exécuter, la chanson qu'ils chanteront. Le théâtre évolue vers les formes qui seront celles de la tragédie et de la comédie classiques. Beaucoup de pièces sont totalement dépourvues de musique. Cependant, au XVIe siècle encore, on trouve une survivance du théâtre médiéval dans l'Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze, tragédie en vers français, représentée à Lausanne vers 1552. La pièce est un prêche : elle exhorte les spectateurs à sacrifier tout ce qui les attache au monde, à rompre les liens avec la famille, et à se donner entièrement au vrai Dieu. Les allusions à la papauté y sont claires. Le calviniste farouche que fut Théodore de Bèze exprime ses sentiments sans détour ; il n'empêche cependant qu'il compose des chœurs de bergers et leur confie le soin de commenter l'action par leurs chants. Ceci n'est pas pour surprendre du poète qui compléta la traduction des Psaumes commencée par Clément Marot. On sait d'autre part le souci de l'Église réformée de constituer sa liturgie en faisant large place au choral. On ne possède pas la musique des chœurs d'Abraham sacrifiant. Tout porte à croire qu'elle était analogue à celle que Goudimel, Claude Le Jeune, Loys Bourgeois et Philibert Jambe de Fer composèrent pour le Psautier huguenot.

Même survivance aussi dans le théâtre catholique de Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre, qui laissa quatre comédies pieuses, quatre pièces profanes et deux comédies mystiques. Pierre Jourda a montré ce que Marguerite emprunte aux mystères médiévaux, aux Enfances de Jésus (*) : elle leur doit de touchants épisodes (dans la Nativité, les Trois Rois, les Innocents et le Désert), et suit exactement la tradition, tout en imprimant au drame une sobriété déjà classique. En intitulant ses pièces « comédies », elle marque son dessein d'y réduire le merveilleux au strict nécessaire. Mais ces comédies sont quand même moins dramatiques que lyriques ; on y trouve des monologues, des cantiques, des hymnes, et Pierre Jourda a sans doute raison de croire que le Gloire soit au Dieu des Dieux des anges, dans la Nativité « appelle le chant et résonnerait au plus haut des nefs gothiques », de même que le finale du Désert « accompagnerait fort bien telle page de Bach ou de Händel ». Il est regrettable que rien ne subsiste de la musique sur laquelle ils durent être chantés. Nous ne savons pas non plus si les chœurs des tragédies de Jodelle furent chantés. Il faut cependant remarquer que les musiciens tiennent une place importante dans l'humanisme, et que le lyrisme des amis de Ronsard ne se conçoit pas sans liaison étroite avec la musique. Les rapports de Jodelle avec un poète et musicien allemand Paul Schede, dit Melissus, bibliothécaire savant de la Palatine d'Heidelberg, étaient amicaux, puisque ce Schede, venu deux fois à Paris, y vécut près de Ronsard et de Jodelle et traduisit les vers français de celui-ci. Lié pareillement avec Goudimel et Lassus, Jodelle n'écrivit certes point des chœurs sans songer à les mettre en musique (**).

(*) Pierre JOURDA, Une Princesse de la Renaissance : Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre. Paris, Desclée et de Brouwer, 1932, Collection Temps et Visages, pp. 136 et sq.

(**) Cf. Pierre DE NOLHAC, Ronsard et l'Humanisme, Paris, Champion, pp. 223 et sq. (Bibliothèque de l'École des Hautes-Études).

Cette période brillante de l'histoire des arts voit néanmoins se consommer la rupture de l'union, si complète au moyen âge, de la poésie et de la musique dans le drame. Des temps nouveaux vont produire d'autres genres, mais un besoin de synthèse se manifestera bientôt encore : un demi-siècle plus tard, à Rome et à Florence vont naître l'oratorio et l'opéra.

LE BALLET DE COUR

L'ART LYRIQUE DE LA RENAISSANCE

Le drame religieux, pendant cinq siècles, avait réalisé une forme de théâtre purement lyrique (puisqu'il était entièrement chanté) ; et la mise en scène, les décors, les costumes, la part faite aux chœurs et à la musique instrumentale le rapprochaient singulièrement de notre opéra ; il disparut vers le milieu du XVIe siècle après qu'il se fut répandu à travers l'Europe, donnant lieu à des manifestations ne différant que fort peu d'un pays à l'autre, selon les coutumes locales. Mais partout aussi le caractère profane des ouvrages alla s'accentuant, et si bien que le drame finit par perdre son sens religieux, et que les licences prises par les auteurs et les interprètes amenèrent les autorités ecclésiastiques à interdire les représentations. Jusque-là, le théâtre lyrique demeurait un art essentiellement populaire : son origine l'y contraignait. Né dans l'église, il était comme une forme concrète, matérialisée, de la liturgie qui unit, dans la prière et sans distinction de castes, l'ensemble des fidèles. La communauté chrétienne y participait tout entière, comme jadis, en Grèce, la cité. Mais il n'y a déjà plus rien de religieux dans les pastourelles, et c'est l'amour, c'est un élément profane qui se substitue complètement désormais à l'inspiration des premiers drames, des miracles et des mystères. Les progrès de la polyphonie, les complications contrapuntiques du style vocal ont aussi pour effet, dans le même temps, de donner à l'art des sons des formes qui l'éloignent du peuple et en font une affaire de lettrés, de spécialistes initiés. Ce sera l'une des causes — et la principale — qui amèneront vers 1600, la « révolution » des humanistes italiens, et qui donneront naissance aux deux formes nouvelles du drame lyrique, l'oratorio et l'opéra. Mais ceci encore éloignera le drame chanté de ses sources populaires, en fera davantage un art aristocratique, tout comme le ballet de cour dont l'évolution aboutit dans le même temps en France à une nouvelle forme lyrique.

C'est un fait curieux, et fort important, que cette sorte de convergence d'éléments et de faits, d'ordres très différents, vers une forme nouvelle du théâtre. On reviendra plus loin sur les sacre rappresentazioni romaines et sur les premiers opéras florentins. Il convient cependant de noter que les représentations sacrées de l'Oratoire se rattachent étroitement au drame liturgique et au mystère en raison même de leur caractère religieux, tandis que les premiers opéras aussi bien que les ballets de cour n'ont plus rien de commun avec lui, mais se rapprochent de la pastorale.

Le goût de la danse était si répandu que l'église elle-même avait connu des danses sacrées ; elles se sont perpétuées en Espagne, avec le rite mozarabe. Au moyen âge le peuple carole sur les airs des « chansons à danser », et il y prend plaisir aussi bien que les chevaliers et les nobles dames, en toute occasion, autour des feux de la Saint-Jean comme au château. Mais s'il ne peut exister de ballet sans danse, ce n'est pourtant point la danse qui, à elle seule, fait le ballet : il y faut un ordre, une succession, il faut que le ballet soit composé comme une comédie ou comme un drame, autour d'une idée directrice. La danse populaire est faite pour le plaisir individuel des danseurs qui s'agitent ; le ballet se donne devant un public qui l'admire : il est spectacle autant que récréation pour ceux qui l'animent et pour ceux qui le contemplent. Les uns et les autres lui demandent un plaisir esthétique né des figures dessinées au cours des évolutions des danseurs, réglées elles-mêmes par le développement d'une action. Tel est du moins le ballet de cour, et si nous connaissons aujourd'hui des ballets que l'on peut dire de danse pure, et seulement faits d'une suite de pas variés, où alternent danses lentes et danses vives, ensembles et soli, le ballet de cour, au contraire, ne se conçoit point sans un sujet, sans des sujets, même, car c'est chose fort compliquée qu'un ballet à la cour de Bourgogne, à la cour de France, à la cour de Milan. L'une des plus anciennes descriptions que nous en ayons est celle qu'a laissée Olivier de La Marche qui assista aux fêtes du mariage de Charles le Téméraire et de Marguerite d'York, à Bruges, en juillet 1468. Le spectacle dura plusieurs jours, et commença par une représentation du combat d'Hercule et de Thésée, puis vinrent les douze travaux du héros. Enfin « le dernier jour, on vit entrer dans la salle une baleine de soixante pieds de long, escortée de deux grands géants. Son corps était si gros qu'un homme à cheval aurait pu y tenir caché. Elle remuait la queue et les nageoires ; ses yeux étaient deux grands miroirs ; elle ouvrit la gueule : on en vit sortir des sirènes qui chantèrent merveilleusement, et douze chevaliers marins qui dansèrent et se combattirent les uns les autres, jusqu'à ce que les géants les firent rentrer dans leur baleine (*) ». On le voit : le ballet constitue un spectacle complet, et déjà semblable à l'opéra. Les machines, les décors, les costumes, la mise en scène y sont. La mimique et la danse se joignent aux chants, à la musique. Ces longues représentations sont offertes aux convives d'un festin, comme intermèdes, d'où le nom d'entremets qu'on leur donne en France, d'intermezzi en Italie. En 1489, Jean-Galéas Sforza, duc de Milan, épouse la fille du duc de Calabre Isabelle, et c'est en Lombardie même déploiement de faste que dans les Flandres, mêmes intermezzi dans une vaste salle surmontée d'une galerie où se tiennent les musiciens, tandis qu'autour de la table, évoluent Jason et les Argonautes, portant la Toison d'or, suivis de Mercure venant offrir aux époux le veau gras dérobé au troupeau d'Apollon. Des balladins dansent, Diane paraît avec ses nymphes : elles portent un cerf, qui, ainsi que tout à l'heure le veau gras, est présenté à l'épousée. Au son des flûtes et des lyres, c'est le tour d'Orphée de venir : il pleure Eurydice, et les oiseaux accourent, attirés par ses chants. Il les vient offrir à la duchesse Isabelle. Des divinités accourent : Iris, qui apporte des paons, Hébé des fruits, des Tritons, Atalante, Thésée, les Grâces qui représentent la Foi conjugale, puis encore des Satyres formant cortège à Bacchus. Ballet monstre, fait de plus de quinze épisodes, et faisant paraître plus de cent danseurs ou chanteurs.

(*) Olivier de La Marche, édition Beaune et d'Aurbemont, t. III, p. 197. (Cité par J. COMBARIEU, Histoire de la Musique, t. I, p. 629, Paris, Armand Colin.)

Des fêtes de même importance sont données à la cour des Valois, où les « entremets » accompagnent les repas de cérémonies. Signe des temps : c'est partout la mythologie qui en fournit le sujet. La Renaissance, l'humanisme, marquent le retour à l'antiquité, et le délaissement de l'inspiration biblique. Le spectacle déborde le palais et se répand dans la rue : à Florence, Laurent de Médicis est au premier rang du cortège qui parcourt la ville et figure l'Age d'or. Des chars le suivent, où divers épisodes de l'histoire romaine sont représentés. Lui-même a composé les poèmes des chœurs chantés à quatre et huit parties, car nous sommes alors au temps où les élèves d'Okeghem, d'Obrecht, de Dufay faisant école en Italie, y portent à son apogée l'art polyphonique.

Ce goût des spectacles de plein air, des « ballets lyriques », comme les nomme J. Combarieu, se manifeste également en France : « Pour recevoir Louis XI à Paris, on avait placé à la fontaine du Ponceau trois belles filles faisant personnages de sirènes, chantant des bergerettes, de petits motets, tandis que plusieurs musiciens, jouant de bas instruments, rendaient de grandes mélodies. » C'est une ébauche de ballet, puisque « les acteurs se dépouillent du caractère qu'ils ont dans la vie réelle pour faire un personnage et suivre un thème mythologique ».

Un opuscule imprimé à Rouen contient outre le détail du spectacle offert pour leur entrée dans cette ville à Catherine de Médicis et Henri II, le morceau de musique noté pour quatre voix de femmes, et chanté par les personnages du cortège allégorique. Même chose à Lyon en 1564, à l'occasion de la visite de Charles IX. Mais en dépit de ces tentatives, le ballet ne pourra devenir un art populaire.

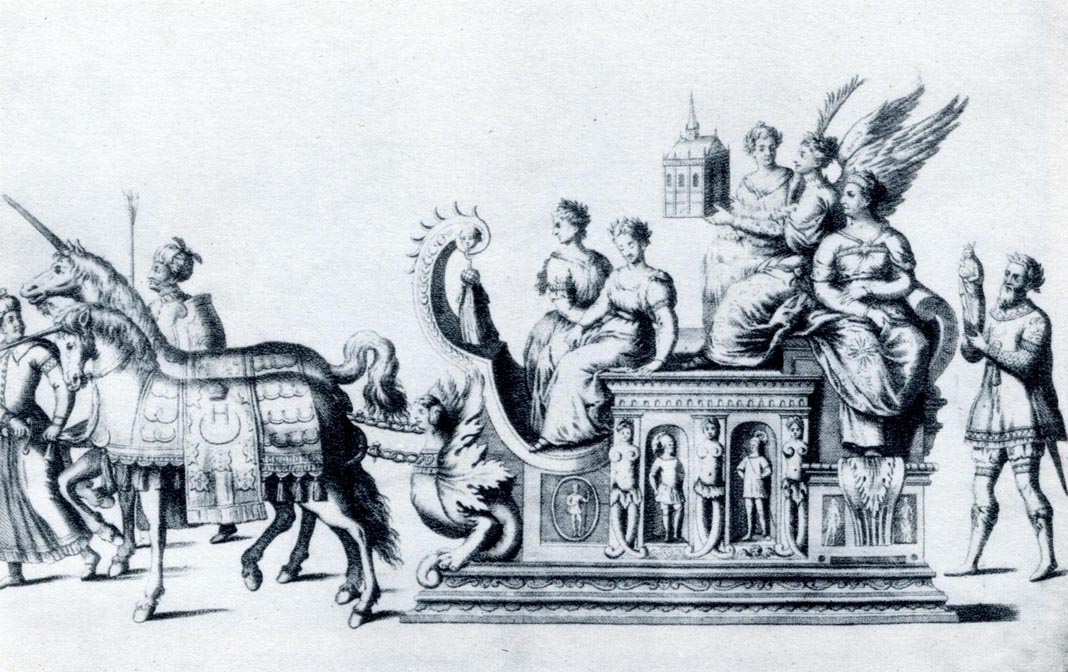

entrée de Henri II à Rouen en 1550 ; le char de la Religion [gravure du XVIe siècle]

En Angleterre, les masks ont pareil succès. Le mot désigne le ballet avec chant et grande mise en scène, et, dès 1501, au mariage du prince Arthur, fils aîné d'Henry VIII avec Catherine d'Aragon, des spectacles de danse, mêlée de scènes mimées et parlées, mais où la musique occupe la place principale, sont donnés. Les souverains sont eux-mêmes de bons musiciens, et jouent volontiers de la viole, du virginal. Les voix et les instruments accompagnent les danseurs et les mimes. Les masks resteront en vogue à la cour de Jacques Ier et de Charles Ier. Leur sujet est généralement allégorique et mythologique, et les poèmes ont pour auteurs les écrivains les plus célèbres. On y reviendra plus loin.

Il est classique — mais les exemples qu'on vient de citer montrent que ce n'est point tout à fait exact — de voir dans Circé ou le Ballet comique de la Reine, l'ancêtre de l'opéra français. Baldassarino Belgiojoso, Piémontais d'origine, dont le nom francisé est Beaujoyeux, en écrivit le libretto et en régla les danses. La musique eut pour auteurs Lambert de Beaulieu et Jacques Salmon, chantres de la Chapelle royale. L'exécution de cet énorme ouvrage dura de dix heures du soir à trois heures du matin, se déroulant dans un luxe inouï de décors, de machines représentant des monstres, au milieu de figurants portant de riches costumes. Donné en 1581 pour les noces du duc de Joyeuse, amiral de France, avec Marguerite de Lorraine, sœur de la reine, il est le premier ouvrage du genre respectant — en dépit de sa diversité — l'unité d'action. Jusque-là, les entrées se succédaient sans lien entre elles ; ici, le sujet les commande. Mais Circé présente un défaut qui va peser lourdement sur le ballet de cour : les grands personnages, les princes, la reine Louise elle-même, y tiennent les rôles essentiels. D'où la nécessité pour le librettiste de faire converger vers ces illustres acteurs et danseurs tout l'intérêt du ballet ; et pour le musicien, le souci de ne leur confier que des airs qu'ils soient capables de chanter, lorsqu'ils ont ou croient avoir un peu de voix. Il faut, de toutes manières, que ce soit eux qui brillent du plus vif éclat.

le Ballet comique de la Reine (1582) ; sirènes et tritons [gravures du livret]

Le retentissement du Ballet de la Reine fut immense : il prolongea pendant cent ans la vogue du genre. On comprend la vive impression que les assistants en gardèrent lorsqu'on lit sa description dans le livret publié par Robert Ballard en 1582. La préface nous instruit des intentions de Beaujoyeux :

Quant au Balet, encores que ce soit une invention moderne, ou pour le moins, repetée si loing de l'antiquité, que lon la puisse nommer telle, n'estant à la vérité que des meslanges geometriques de plusieurs personnes dansans ensemble dans une diverse harmonie de plusieurs instruments, je vous confesse que simplement représenté par l'impression, cela eust eu beaucoup de nouveauté et peu de beauté, de réciter une simple comédie, cela n'eust pas esté bien excellent. Sur ce je me suis advisé qu'il ne serait point indecent de mesler l'un et l'autre ensemblément, et diversifier la musique de poésie et entrelacer la poésie de musique, et le plus souvent les confondre toutes deux ensemble ainsi que l'antiquité ne récitait point ses vers sans musique et Orphée ne sonnait jamais sans vers. J'ai toutefois donné le premier titre et honneur à la danse, et le second à la substance, que j’ay inscrite Comique, plus pour la belle tranquille, et heureuse conclusion où elle se termine, que pour la qualité des personnages, qui sont presque tous dieux et déesses, ou autres personnes héroïques. Ainsi j’ay animé et fait parler le Balet, et chanter et resonner la Comédie : et y adioustant plusieurs rares et riches representations et ornements, je puis dire avoir contenté en un corps bien proportionné, l’œil, l'oreille et l'entendement (*).

(*) Bibliothèque Nationale, L n 27 10436.

On ne saurait trop insister sur l'importance de cette préface : elle définit exactement le programme que vont s'efforcer de remplir compositeurs et librettistes créateurs de l'opéra : contenter l'œil et l'oreille — l'entendement aussi, lorsqu'il se pourra, mais ce ne sera pas toujours.

Autre point remarquable : en 1581, on ignore tout en France, et pour cause, des discussions qui font l'objet ordinaire des réunions de la camerata florentine, et qui aboutiront à la création de l'opéra, avec la Dafne de Peri, en 1587. Mais le but poursuivi par les humanistes français et italiens est le même : c'est — ils le croient fermement — un retour à l'antique, et c'est ce qui fait dire à Beaujoyeux, pour s'appuyer sur un exemple célèbre, qu'Orphée ne « sonnait » jamais sans vers. Avec le Ballet de la Reine, nous rencontrons un premier essai de cette synthèse lyrique et dramatique que l'antiquité avait réalisée, que le moyen âge avait également réussie, et que l'opéra du XVIIe siècle allait de nouveau tenter.

Mais les choses se compliquaient : la musique n'était plus la monodie des premiers âges ; les langues dérivées du latin ne gardaient plus la quantité des syllabes, l'alternance de brèves et de longues réglant la métrique, et, du même coup, imposant le rythme au musicien. L'essai des vers mesurés à l'antique, de Baïf et de ses confrères de l'Académie de poésie, était voué à l'insuccès, car il allait contre le génie de notre langue. Le vers français, issu des tropes, des séquences et des proses liturgiques, est essentiellement syllabique et rimé.

Les instruments employés pour le Ballet de la Reine étaient l'orgue, le luth, le hautbois, la lyre (lira da braccio, violon à sept cordes, lira di gamba, à 12 cordes, archiviola di lira, à 24 cordes, équivalent à la contrebasse), la saquebute (trombone ou grosse trompette), le cornet (petit cor) et le tambour (*). La musique, dit Combarieu, n'est pas sans valeur, bien qu'elle ne soit pas franchement dramatique. Elle sait trouver une certaine grandeur solennelle : le style est sévère (consonances pures). L'influence du plain-chant y est à peine sensible, et le sentiment de la tonalité y apparaît déjà, mais l'écriture n'est pas assez complète pour qu'on puisse émettre un jugement sûr.

(*) J. COMBARIEU, Histoire de la Musique, t. I, p. 644.

Nous sommes d'ailleurs à une époque de transition : le style polyphonique prévaut toujours : il s'effacera bientôt, avec la vogue des ouvrages italiens introduits en France par Mazarin. Le ballet n'est encore, au point de vue musical, qu'une adaptation à des fins nouvelles, de pièces dont la forme s'apparente étroitement aux airs de cour pour la musique vocale ; pour les entrées de ballet, ce sont les danses qui la règlent.

Le compositeur dont l'influence demeure persistante jusque dans les premières années du XVIIe siècle est Pierre Guédron, qui succéda à Claude Le Jeune dans la charge de maître des enfants et compositeur de la musique de la Chambre en 1601. Ses ouvrages, malgré leur solennité, semblent souvent un « arrangement » dont les parties apparaissent comme surajoutées à la mélodie principale, et non sans l'alourdir. Mais ses airs ont de la grâce, de la clarté, de la distinction, et l'on remarque la parfaite convenance de la musique aux paroles. Il a le souci de l'originalité rythmique, et se préoccupe moins de la prosodie du texte chanté que d'un dessin mélodique suggérant des images sonores en quelque sorte complémentaires de ce texte. Les répétitions sont rares : il a le sens dramatique et n'emploie qu'à bon escient les vocalises. Dans ses ballets : Alcine (1610), les Argonautes (1614), le Triomphe de Minerve (1615), Délivrance de Renaud (1617), Roland (1618), Tancrède (1619), on peut constater l'influence florentine de Caccini et de Rinuccini qui séjournèrent à la cour de France de 1601 à 1605. Il est, en définitive, un des créateurs du style lyrique français.

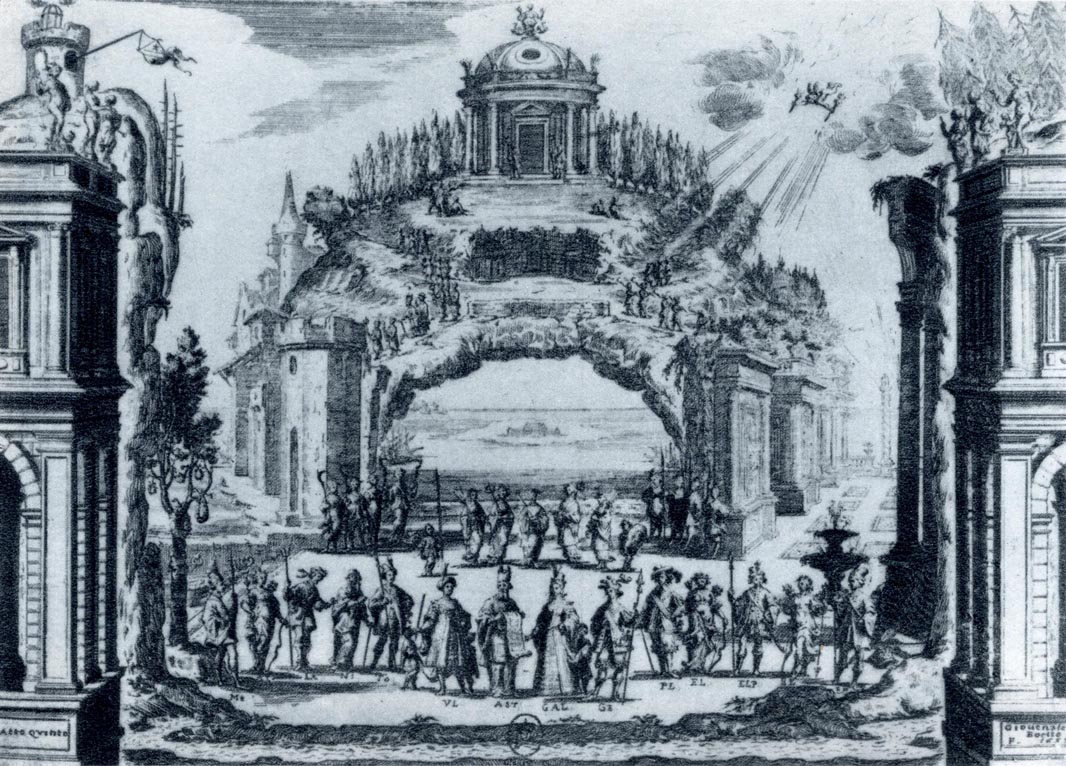

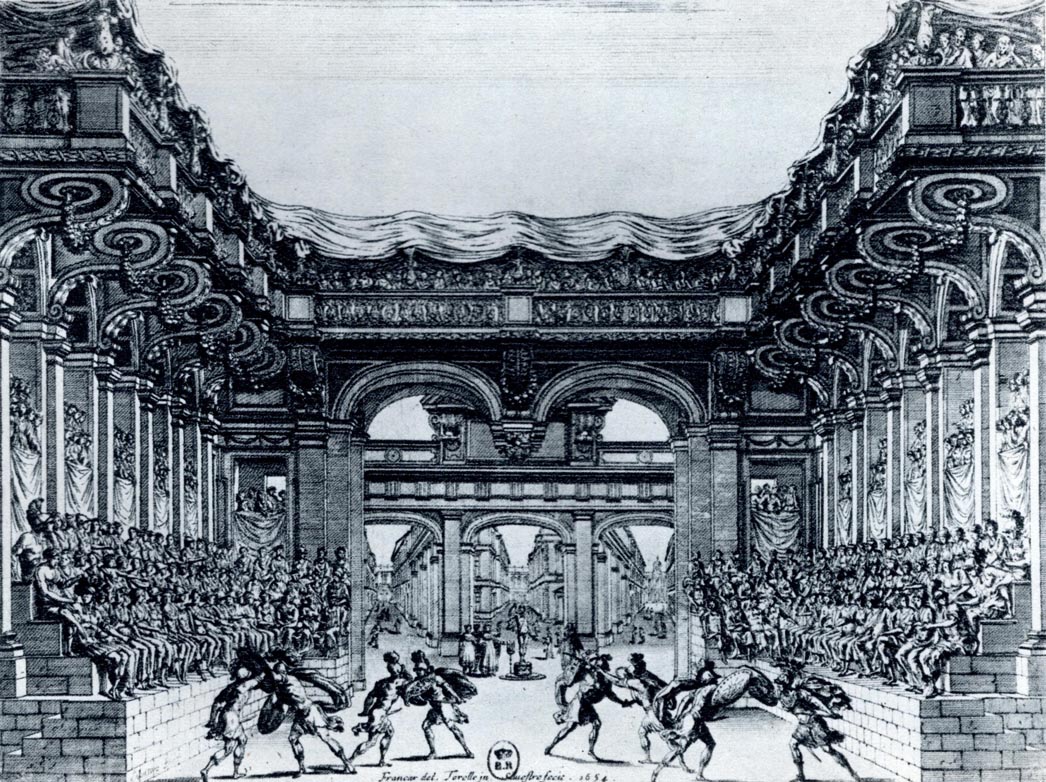

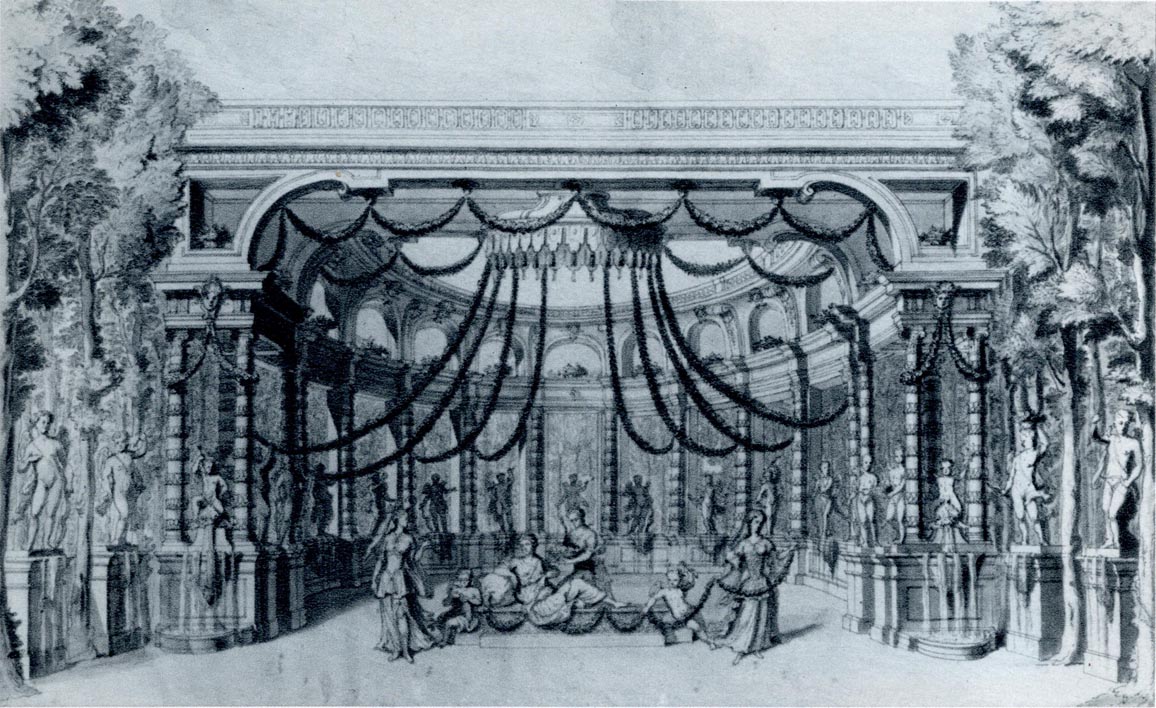

deux scènes de la Délivrance de Renaud, ballet de Guédron (1617) [gravures du livret]

Les mêmes qualités se retrouvent chez son gendre Antoine Boësset, sieur de Villedieu, qui lui succéda dans sa charge en 1613. En comparant la facture de ces deux musiciens, on est tout d'abord frappé de leur ressemblance. Mais un examen plus attentif fait constater, surtout dans les « récits » (qui ne sont aucunement des récitatifs, au sens que l'on donnera plus tard à ce terme), le caractère essentiellement lyrique de la mélodie. Sa prosodie est aussi très différente ; elle épouse plus intimement le texte, évite de l'allonger, sauf à l'instant où une vocalise peut exprimer un élan de l'âme. Les airs de Boësset furent opposés aux airs italiens et passèrent pour représenter la meilleure musique vocale française. Enfin c'est lui qui, le premier, applique le système de la basse continue.

On retrouvera plus loin son fils Jean-Baptiste Boësset, dont l'importance est moindre, mais dont l'activité fut grande au temps de Lully. Tous les compositeurs de cette période écrivent pour le ballet : l'usage est d'ailleurs de collaborer, et ce sont le plus souvent les instrumentistes qui sont en même temps les auteurs des partitions qu'ils jouent. Le genre évolue, en même temps que les formes se fixent : le ballet s'adapte aux circonstances qui le font naître. Il y a des ballets mélodramatiques, comme l'Alcine de Guédron ; il y a des ballets « à entrées », comme les ballets des Nègres, des Bohémiens, des Paysans et des Grenouilles, où l'élément bouffon prédomine, le Ballet des Fées de la Forest Saint-Germain, dansé en 1625, le Ballet de la Douairière de Billebault, l'année suivante. Le ballet est maintenant un véritable opéra. Au chœur, qui primitivement servait d'ouverture, se substitue une « symphonie », « ouverture à la française » qui débute par un mouvement lent, de caractère pathétique, suivi d'un mouvement vif, le plus souvent de style fugué, puis d'un finale, qui est presque toujours une reprise du premier mouvement. Viennent ensuite les « entrées » ; on en compte parfois jusqu'à trente, toutes variées de mouvement et de style, sur des airs de danse ou sur des « symphonies » accompagnant les pantomimes non dansées. Ce n'est qu'à partir du Ballet de la Reine que ces entrées ont un lien entre elles. Le finale était dit « grand ballet » ; il forme à lui seul un ensemble de danses auxquelles prennent part le roi et les grands personnages. Presque toujours, ils y paraissent masqués, du moins à l'origine. L'usage du masque se perpétue en Italie comme en Angleterre.

Ballet des Fées de la forêt Saint-Germain (1625) ; entrée

des vaillants combattants [dessin aquarellé du XVIIe siècle]

Ballet de la Douairière de Billebault (1626) ; entrée de la Douairière et de ses dames [dessin aquarellé du XVIIe siècle]

Les guerres de religion n'interrompirent qu'un instant la vogue des ballets : chaque trêve en ramenait l'occasion. Il en fut de même en Angleterre, mais les luttes des Cavaliers et des Têtes Rondes imposèrent une discrétion que commandaient les circonstances.

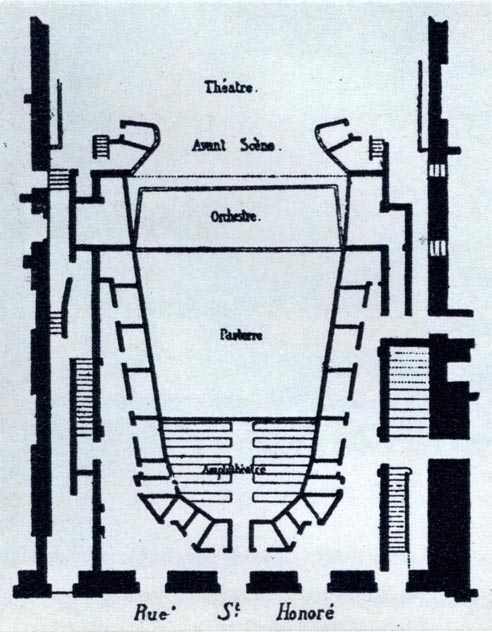

Partout, les costumes étaient somptueux ; les sujets mythologiques justifiaient leur diversité, et il fallait que dieux et déesses parussent au milieu des nuées, des arcs-en-ciel, grâce à d'ingénieuses machines. Le ballet était exécuté sur un plancher entouré de balcons ; au fond de la salle, une large entrée permettait le passage des machines. Les figures exécutées par les danseurs en groupe étaient géométriques, et les gravures du temps nous montrent des évolutions assez semblables à celles que l'on voit dans les carrousels militaires. De place en place, intervenaient des pas faisant valoir la virtuosité d'un soliste. Au début de chaque entrée, parfois aussi au milieu de l'action, des « récits » exposaient ce qu'il fallait connaître pour comprendre le sens des allégories représentées par la danse.

Ainsi, en évoluant, le ballet de cour aboutit à la tragédie lyrique, au moment où les musiciens italiens viennent hâter une transformation du genre qui, par d'autres voies, était en train de s'accomplir en France. Le P. Mersenne, ami de Descartes, note dès 1636 dans son Harmonie universelle, ce qui sépare encore à ce moment le style italien du style français : « Les Italiens, écrit-il, observent plusieurs choses dans leurs récits dont les nôtres sont privés parce qu'ils représentent tant qu'ils peuvent les passions et les affections de l'âme, de l'esprit, avec une violence si étrange, que l'on jurerait quasi qu'ils sont touchés des mêmes affections qu'ils représentent en chantant ; au lieu que nos Français se contentent de flatter l'oreille et qu'ils usent d'une douceur perpétuelle dans leurs chants, ce qui en empêche l'énergie. » En d'autres termes, les musiciens français, instruits par l'exemple de leurs confrères italiens, vont s'appliquer à donner plus de vérité, et partant, plus de variété, au discours musical ; la mélodie va devenir plus expressive, en devenant plus simple, plus humaine. Ils n'auront plus seulement pour dessein de faire paraître sur la scène des bergers d'églogue, d'aimables divinités mythologiques, venues sur le théâtre pour flatter les souverains.

Certes, les flatteries ne cesseront point de paraître, aussi directes, à la cour de Louis XIV comme à la cour d'Henri III. Et Lully passera maître en l'art de faire briller du plus vif éclat le Roi-Soleil. Mais quelques héros de tragédie en dehors des ballets, se trouveront vraiment aux prises avec l'adversité, et la musique trouvera les accents qu'il faut pour exprimer le trouble de leurs âmes. Il arrivera aussi souvent que, les deux formes se combinant lorsque le sujet s'y prête, l'on verra sur la scène « l'opéra-ballet ». Il durera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

L'HUMANISME FLORENTIN

LA NAISSANCE DE L'OPÉRA ET DE L'ORATORIO

Ordinairement l'évolution des genres et des styles s'opère lentement ; et s'il est vrai que des artistes de génie la hâtent plus ou moins par ce qu'ils apportent de vraiment original et de nouveau, il faut toutefois quelque temps pour que ces idées neuves se répandent, germent et produisent des fruits où se retrouveront les caractères de cette semence spirituelle. A Florence, dans les dernières années du XVIe siècle, rien de pareil : c'est la volonté concertée de quelques hommes, poètes, savants, musiciens, qui opère une révolution. Ils sont comme des conjurés qui se préparent à renverser un tyran. Ils en décident la mort ; ils veulent faire régner à sa place un successeur qu'ils ont choisi, parce que celui-ci ramènera l'âge d'or en ramenant la poésie et la musique aux sources pures de l'art antique. Ils sont nourris d'illusions — nous le savons certes aujourd'hui — mais leur dessein est noble. Ils aperçoivent, avant leurs contemporains, que les vieilles formes sont usées, que le respect des traditions n'aboutit qu'à ressasser de vaines formules, et que la lettre de prétendues lois régissant l'art a déjà tué l'esprit. Peut-être ne voient-ils pas cependant que ces formes caduques sont à la veille de se transformer d'elles-mêmes ; que déjà les échelles diatoniques se réduisent insensiblement aux modes majeur-mineur et que la gamme d'ut a conquis la musique. Ils sont des hommes de la Renaissance, des humanistes que grise la découverte récente des trésors oubliés. Ils se sont émerveillés de ces richesses si longtemps obscurcies. Ils rêvent à ce que devait être le théâtre au temps où les chœurs d'Eschyle, Sophocle, Euripide « chantaient » les strophes et les antistrophes en évoluant sur la scène. Ils rêvent — comme fera Wagner deux siècles et demi plus tard — d'un art complet, d'une synthèse opérée dans le drame ; et leur rêve est pareil à celui de Beaujoyeux qui voulait dans le Ballet de la Reine « contenter en un corps bien proportionné l’œil, l'oreille et l'entendement ».

Mais l'oreille de l'homme du XVIIe siècle est plus exigeante que celle des contemporains de Périclès : la polyphonie est née, elle a progressé. Bien trop, songent-ils, puisqu'elle s'est alourdie, puisque ses complications en ont fait une sorte de monstre qui dévore sa propre substance, et qu'il est impossible à l'oreille de saisir à la fois tant de notes superposées et tant de mots si bien emmêlés qu'on n'en perçoit plus le sens. Leur effort veut être un retour à la simplicité sans laquelle il n'est pas de vraie grandeur. La lyre et la flûte agreste suffisaient aux Anciens. Sans se priver des ressources des instruments nouveaux, n'est-il point aisé d'alléger ce grimoire de notes enchevêtrées, et de laisser le vers sonner dans la plénitude et la nudité de sa forme ?

Ils sont une douzaine, et se réunissent chez l'un d'eux, Giovanni Bardi, dei conti di Vernio. Ils se nomment Vincenzo Galilei — dont le fils Galileo Galilei, sera l'illustre mathématicien et astronome — Ottavio Rinuccini, poète, Girolamo Mei, théoricien de la musique, Jacopo Peri, chanteur et compositeur, Pietro Strozzi, compositeur, Emilio dei Cavalieri, organiste, intendant de la musique à la cour de Ferdinand Ier, Giulio Caccini, professeur et remarquable joueur de tous instruments.

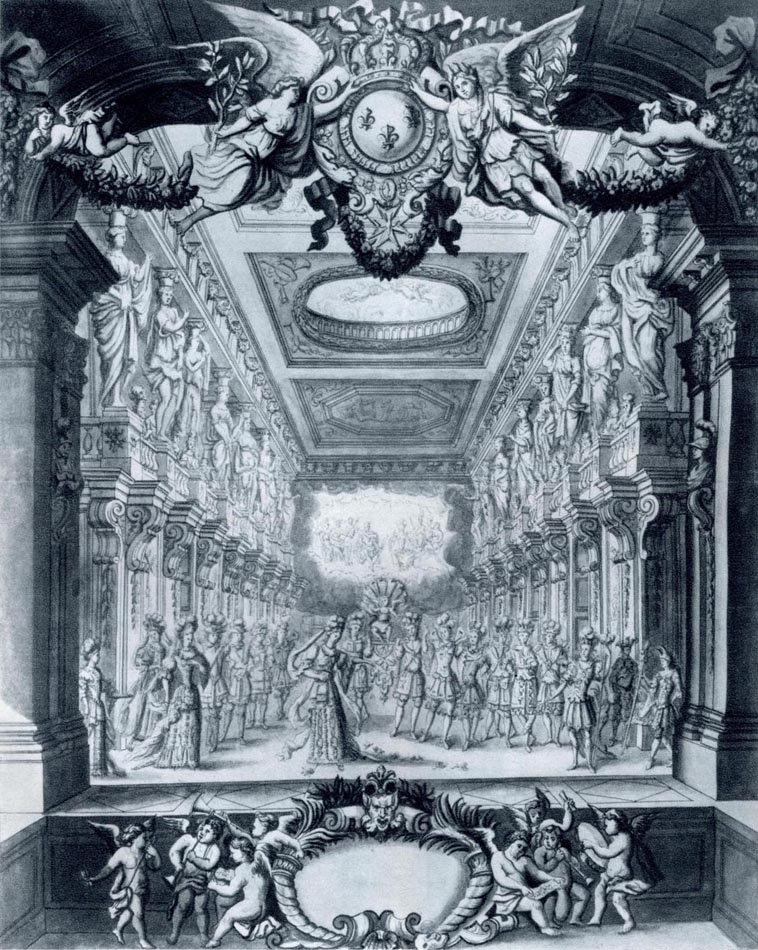

L'abus du contrepoint les choquait tous. On imagine leurs propos : c'est à peu près ce que Hans Sachs dit à Beckmesser dans les Maîtres chanteurs. La Dafne de Peri, représentée en 1594 au palais Corsi, est née de ces discussions passionnées sur la nécessité de rendre à la musique une liberté perdue sous les complications scolastiques. Le poème d'Ottavio Rinuccini était très simple. La musique a disparu, hélas ; on sait seulement qu'elle était écrite dans ce stilo rappresentativo, ou stilo recitativo qui liait intimement la mélodie aux paroles, et calquait la déclamation lyrique sur la phrase parlée. Le même musicien écrivit le premier opéra qui nous soit parvenu — une Euridice, sur un poème de Rinuccini. Il fut joué à Florence au palais Pitti en 1600, pour les fêtes du mariage de Marie de Médicis et d'Henri IV, roi de France, célébré le 16 décembre, et le succès en fut immense. Cette Euridice fut heureusement imprimée ; un prologue est chanté par la Tragédie ; les personnages sont, outre Orphée et Eurydice, les bergers Tirsi, Aminto, Arcetro et les Nymphes. Les chœurs y tiennent grand'place, alternant avec quelques soli et deux trios. Le livret est pompeux ; la musique sommaire ; quelques intermèdes symphoniques divisent l'action qui se termine par un ballo dansé et chanté à cinq et à trois voix. Sous la mélodie, une basse chiffrée use à satiété, dit Combarieu, de la cadence où le quatrième degré fait l'appoggiature du troisième, et l'ensemble est d'une grande monotonie. Mais le chant d'Orphée aux Enfers Funeste piagge est émouvant : il fit couler les larmes des assistants.

Caccini composa lui aussi une Euridice sur le même sujet et son ouvrage souffre du même défaut : la monotonie. Mais au contraire de Peri, Caccini aime les ornements vocaux. Il donna, quelques jours après son Euridice, Il Rapimiento di Cefalo sur un poème de Chiabrera, et dont la musique est de même style.

Ce que les débuts de l'opéra florentin ont laissé de meilleur est dû à Peri, bien plus qu'à Caccini beaucoup moins original. Mais Caccini a écrit une préface à son Euridice, publiée en 1600, et l'année suivante dans un avis ai lettori, il précisait en tête de le Nuove Musiche, la doctrine des réformateurs : « A l'époque où florissait l'éminente compagnie du très illustre Signor Giovanni Bardi dei conti di Vernio, je puis dire, l'ayant fréquentée, que j'ai plus appris de leurs doctes discours que je ne l'ai fait en plus de trente ans pour l'étude du contrepoint ; car ces gentilshommes très éclairés m'ont toujours engagé (et convaincu par des raisons lumineuses) à dédaigner cette sorte de musique qui, ne laissant pas bien entendre les paroles, gâte l'idée et les vers en allongeant ou en raccourcissant tour à tour les syllabes pour se conformer au contrepoint, écartèlement de la poésie... » En 1608, dans la préface de Dafne, Marco da Gagliano vantera les mérites du genre nouveau : « Vrai spectacle de princes, et plus que tout autre agréable, car il réunit en lui tous les plus nobles plaisirs : l'invention et la distribution du sujet, les idées, le style, la douceur des rimes, l'art de musique, les concerts de voix et d'instruments, la délicatesse du chant, la légèreté des danses et des mouvements, et l'on peut dire aussi que la peinture y joue un rôle important, par la perspective et par les costumes ; si bien qu'avec l'intelligence, sont charmés tout ensemble tous les plus nobles sentiments par les arts les plus agréables qui aient été inventés par le génie humain. » Commentant ces déclarations, Combarieu remarque que cette « conquête » de la camerata florentine ne va point sans pertes. Les gains sont peu de chose, et ils se réduisent à l'emploi — non point à l'invention — du récitatif, et à la mise en honneur du bel canto (ce qui n'est pas surprenant car tous étaient des chanteurs) ; ils ont amené une détente après les œuvres trop surchargées des contrapuntistes. Mais ces « conquêtes » marquent un recul, parce qu'elles ont à peu près aboli les progrès lentement accomplis depuis l'organum du moyen âge (*).

(*) Cf. COMBARIEU, Histoire de la Musique, t. II, pp. 10 et sq.

Romain d'origine, humaniste fort savant, musicien et organiste animateur des fêtes de l'Oratoire del Santo Crucifisso in San Marcello, Emilio de' Cavalieri fut mandé par le duc de Toscane Ferdinand pour son mariage avec Christine de Lorraine en 1588, et aussitôt nommé intendant général des Beaux-Arts. A Florence, il fut naturellement amené à faire partie de la camerata et la fréquenta assidûment. Il écrivit dès 1588 une Ascension de Notre Sauveur, dont le manuscrit a été récemment découvert par le R. P. Martin, puis, de retour à Rome où l'appelait son amitié pour Philippe de Néri, qui allait mourir en 1595 Cavalieri fit exécuter en février 1600, dans l'Oratoire Santa Maria in Vallicella, la Rappresentazione di Anima e di Corpo, que, jusqu'à ces dernières années l'on considérait comme le premier oratorio. Le genre nouveau — le drame sacré, d'abord en effet représenté, et de style homophone (stilo espressivo) tout comme celui des ouvrages mythologiques de Peri et de Caccini — prit le nom du lieu même où il avait été créé. La Rappresentezione di Anima e di Corpo n'est point seulement intéressante du point de vue historique, et parce qu'elle marque le début d'un genre bientôt florissant ; l'ouvrage est d'une beauté qu'il doit à ses chœurs, à ses récitatifs d'une simplicité pleine de grandeur et d'une justesse d'accent admirable. Le corps et l'âme en sont les personnages et ils dialoguent, l'âme s'efforçant de montrer au compagnon auquel elle demeure attachée, qu'il faut se dégager des plaisirs matériels et s'élever à des joies plus sereines. Le texte et la musique, étroitement unis, donnent à l'œuvre de Cavalieri un caractère profond d'humanité émouvante. On regarde en outre Cavalieri — et Peri l'affirme dans la préface de son Euridice — comme l'inventeur de la basse chiffrée.

Ainsi se précise au même moment, à Rome comme à Florence — mais c'est la capitale toscane qui est bien à l'origine du mouvement, puisque Cavalieri fit partie de la camerata florentine — une orientation nouvelle de la musique lyrique. Le commencement du XVIIe siècle est en même temps le commencement d'une période nouvelle où va régner l'opéra. Entre ce siècle et le précédent, la rupture est complète, et sans analogue dans l'histoire des arts : en quelques années les ouvrages, les chefs-d’œuvre des maîtres les plus grands, tombent dans l'oubli, et il faudra deux siècles pour qu'on en redécouvre et la valeur et la beauté.

Ce qui surprend dans cette aventure, c'est que rien de semblable ne survient dans les autres domaines de l'esprit : ici, la création d'un genre nouveau s'accompagne d'une régression fort nette de la technique. Lorsque les hommes du XVIIe siècle déclarent laid l'art ogival et font du mot « gothique » dont ils l'accablent le synonyme de barbare et d'affreux, du moins ils se gardent de renoncer aux procédés de construction perfectionnés par leurs pères. Mais les créateurs du dramma in musica font, sous le prétexte d'un retour à l'antiquité, le sacrifice léger du trésor musical patiemment amassé par leurs aïeux.

Durant une longue période l'opéra va demeurer — comme le ballet — délassement de princes et spectacle de cour, sauf à Venise, où on le verra bientôt, à cause des mœurs de la ville, devenir spectacle populaire tout en gardant son caractère aristocratique. D'autre part, un musicien de génie, Claudio Monteverdi, aussi bien par l'élévation de sa pensée que par la haute qualité de sa technique, va bientôt aussi enrichir l'opéra de chefs-d’œuvre d'une resplendissante beauté dont le rayonnement ne s'est point terni au bout de trois siècles. Et il aura quelques successeurs dignes de lui.

San Orfeo, représenté à Mantoue, dans la salle de l'Académie des Invaghiti, le 24 février 1607 (*), doit sans doute aux circonstances de sa composition une part du pathétique qu'il dégage : passionnément épris de sa jeune femme Claudia Cattaneo, fille d'un musicien d'orchestre, et qu'il avait épousée douze ans plus tôt, il la voit dépérir sans que les médecins la puissent soulager. Elle allait bientôt mourir à Crémone, le 10 août de cette même année. C'est le reflet de ses propres angoisses que l'on retrouve dans l'Orfeo comme on trouvera dans l'Arianna, écrite la même année, un écho de sa douleur. Le livret d'Orfeo est dû à Striggio. Il suit de près la légende, mais l'accommode au goût du jour : le librettiste introduit au premier acte des danses pastorales ; au finale une intervention d'Apollon, deus ex machina, qui emmène avec lui Orphée dans l'Olympe. Le deuxième acte où, au milieu de la joie bucolique, une nymphe apparaît aux bergers et leur enjoint de cesser leurs chants car Eurydice vient de mourir, est un des sommets de l'art lyrique, et les plaintes d'Orphée, son exclamation : Ohimè ! son déchirement : ed io respiro ! ed io rimango ! n'ont jamais été dépassés par aucun musicien dramatique.

(*) Littéralement : les épris : invaghirsi, s'éprendre, être séduit.

Si Monteverdi réussit ce miracle, c'est qu'il a été formé à l'école de Marco-Antonio Ingegneri, maître de chapelle de la cathédrale de Crémone, auteur des célèbres répons de la Semaine Sainte que leur beauté fit si longtemps attribuer à Palestrina. C'est que sa science du contrepoint, sa connaissance profonde de la musique modale le servent utilement, même lorsqu'il emploie le stilo espressivo. D'instinct, il retrouve ce qui peut renforcer un accent pathétique par un « retour » au style ancien. Il demeure exempt de parti pris (*) et on a pu rapprocher maints passages d'Orfeo des trouvailles les plus originales de Moussorgski dans Boris Godounov et de Debussy dans Pelléas et Mélisande. L'auteur d'Orfeo est aussi l'auteur des Madrigali spirituali à quatre voix, publiés à Brescia en 1583, et sait se souvenir qu'il y a introduit des dissonances non préparées, des accords de septième et de neuvième de dominante. Ses libertés harmoniques et ses emprunts à la musique modale vont de pair, et témoignent de la liberté de son esprit, de son affranchissement de toute contrainte scolastique aussi bien que de tout attachement aux idées du jour.

(*) Cf. Maurice LE ROUX, Claudio Monteverdi, Paris, édit. du Coudrier, 1951, pp. 64 et sq.

Arianna est écrite sur un livret de Rinuccini. La première représentation en fut donnée le 28 mai 1608. Nous n'en possédons que la scène VI, le célèbre lamento qui bouleversa les auditeurs et valut à Monteverdi un véritable triomphe. Il suffit à nous faire juger l'ouvrage. Monteverdi l'utilisa pour Il Pianto della Madonna, sous des paroles latines. De cette même année de deuil, datent aussi deux autres ouvrages du compositeur : une comédie musicale, l'Idropica, sur un livret de Guarini, et un ballet, Il Ballo dell'Ingrate. On ne possède rien de l'Idropica, mais le Ballo dell'Ingrate nous est parvenu intégralement ; l'ouvrage est mêlé de récitatifs et d'airs qui sont les chefs-d’œuvre du style florentin.

Maître de chapelle de la cathédrale de Venise, après qu'il eut quitté la cour de Mantoue, Monteverdi compose des madrigaux dans la forme polyphonique, des motets et des messes, sans cesser d'écrire des ouvrages dramatiques : Peleo e Teti (1616), Amori di Diana e d'Endimione (1618), Andromeda (1620), la Finta pazza Licori (1627), Proserpina rapita (1630), la Vittoria d'Amore (1641), Adone (1639), — qui eut un succès énorme à Venise au théâtre San Giovanni e Paolo. Beaucoup sont hélas perdus. Mais il nous reste Il Nerone ossia l'Incoronazione di Poppea, sur un livret de Busenello, représenté au même théâtre en 1642, et confirmant le succès d'Il Ritorno d'Ulisse in patria, remporté l'année précédente au théâtre San Cassiano de Venise. Des éditions modernes ont rendu à ces chefs-d'œuvre la place qu'un très long oubli leur avait fait perdre. Ils se distinguent, au point de vue de la forme, par une variété extrême : changements de scènes fréquents, diversité de la musique où le récitatif est coupé d'ariosi, de duos, de trios, d'ensembles, qui s'enchaînent avec lui sans rompre l'action. L'esthétique de ces drames est toute moderne, et Monteverdi devançant son époque a fait œuvre qui appartient à tous les temps, parce qu'elle passe de très loin les productions de ses contemporains et que l'on y trouve, comme s'il eût deviné ce qui n'allait être réalisé que longtemps après lui, tout ce que ses successeurs allaient redécouvrir. Ainsi la grandeur simple et le pathétique des adieux de Sénèque à la vie, dans l'Incoronazione, fait présager Rameau et Gluck ; le délicieux duo de la Damoiselle et du Page, dans le même drame, annonce la scène de Suzanne et de Chérubin dans le Nozze. De nombreux passages du Ritorno d'Ulisse sont écrits en style polyphonique, et l'on a dit déjà les fréquents emplois des gammes modales qui donnent à de nombreux passages la couleur de certaines pages de Moussorgski, de Fauré ou de Debussy. En outre, c'est, dans l'Orfeo déjà, l'apparition de thèmes caractérisant une situation, un personnage. Et c'est, partout, un merveilleux équilibre de tant de moyens si différents.