Cinquante ans de musique française (1874 - 1925)

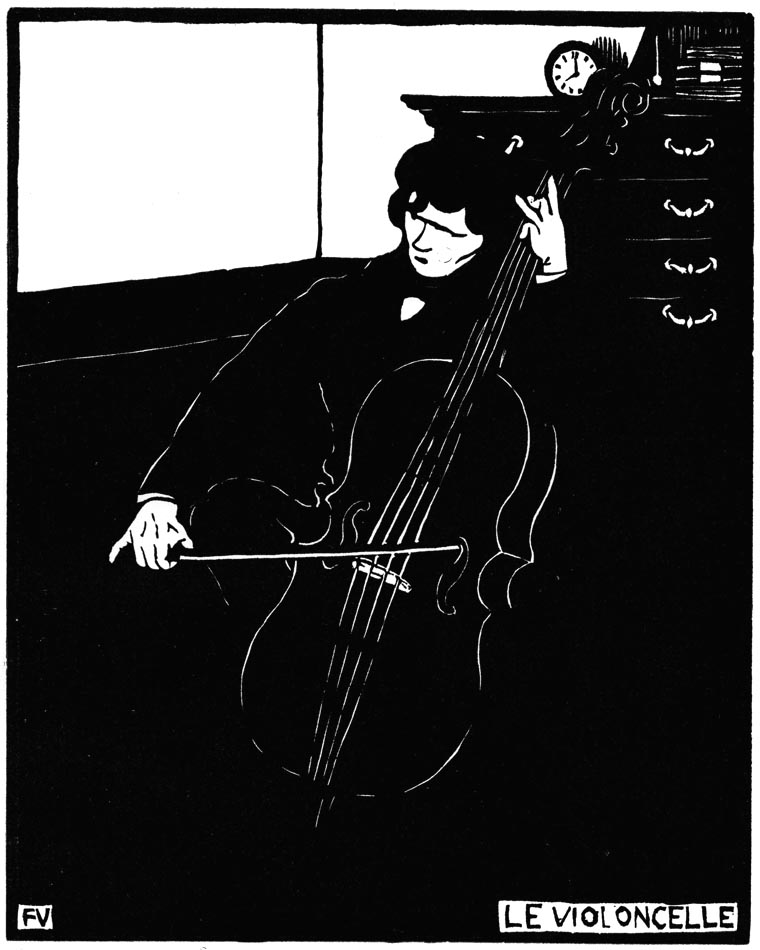

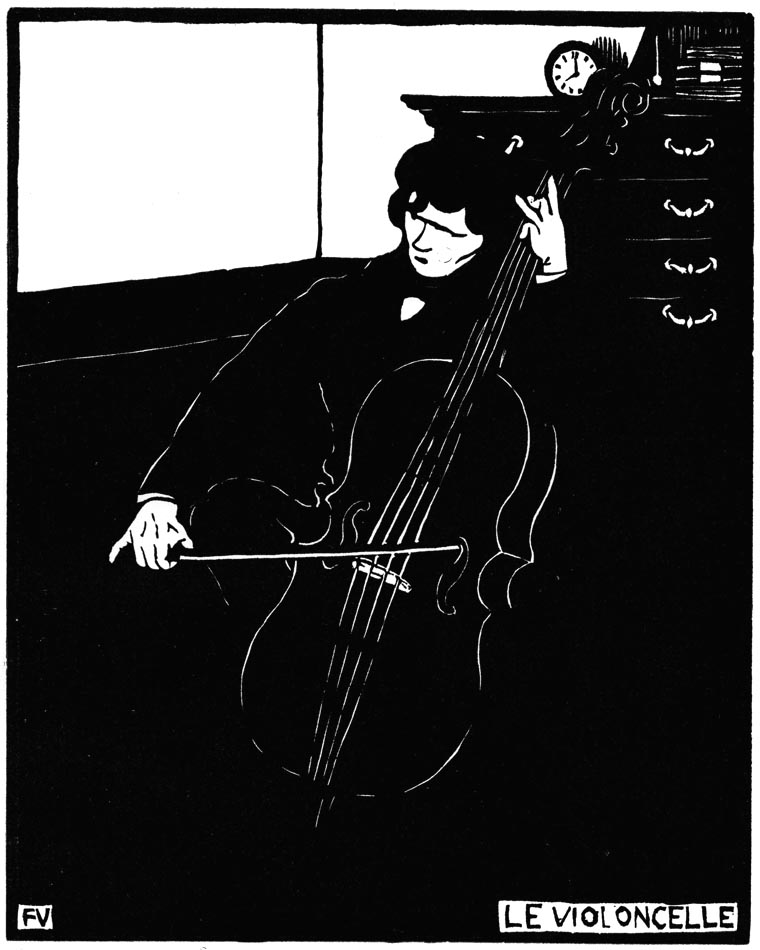

Félix Vallotton : le Violoncelle

GRANDS VIRTUOSES

par Raymond CHARPENTIER

On a le droit d'affirmer que les progrès accomplis dans la facture instrumentale au cours du XVIIIe siècle, ont provoqué l'évolution et l'épanouissement de la virtuosité. Cela ne saurait vouloir dire, certes, que les transformations de la matière soient les causes déterminantes de la transfiguration d'un art. La fonction crée l'organe. La technique musicale évoluait d'elle-même et devait réclamer des moyens d'expression nouveaux.

En maintes circonstances, la facture instrumentale a obéi aux exigences de la musique renouvelée dans ses sources vives. D'autres fois, elle a pu, par des découvertes hardies ou ingénieuses, montrer aux artistes des voies insoupçonnées et merveilleuses. Toujours, elle s'est adaptée, avec une souplesse et une intelligence admirables, aux aspirations mouvantes de la virtuosité.

L'histoire de celle-ci est étroitement liée aux améliorations que les techniciens ont victorieusement accumulées au prix d'un patient, régulier et laborieux acharnement.

Il faut donc, à la place d'honneur, inscrire au Livre d'or de la musique les noms de ces savants, de ces chercheurs modestes dont l'effort opiniâtre fut une source de conquêtes fécondes. Si, par exemple, le nom d'un Pascal Taskin (1730-1793), facteur de clavecins, est quelque peu connu de la postérité, pourquoi celui de Tourte n'éveillerait-il qu'un sourire incompréhensif de la part du public ignorant ? Tourte, ce fut ce fabricant, né et mort à Paris (1747-1835), qui arrêta la forme définitive de l'archet. Il en fixa la longueur à 0 m. 75, pour le violon et l'alto, à 0 m. 72 pour le violoncelle. Ayant constaté que le meilleur bois pour sa confection était celui de Pernambouc, jusqu'alors employé uniquement pour la teinture, il en détermina cette courbure précise qui assure son équilibre et sa souplesse.

Il serait superflu de retracer l'œuvre, connue de tous, d'Aristide Cavaillé-Coll, né à Montpellier en 1811, à qui nous devons, notamment, les orgues de Notre-Dame, de Saint-Sulpice, de la Madeleine, de la Trinité. Ce fut le facteur d'orgues anglais Barker (18061880) qui se fit l'inventeur du levier pneumatique, grâce auquel a augmenté la souplesse du toucher de l'orgue. Ce fut également lui qui, le premier, employa le mécanisme ancien par la transmission électrique. Faut-il citer également le Badois Merklin (1819), fondateur de la Société Merklin-Schutze, pour la fabrication des orgues d'églises. A l'autre pôle de la facture instrumentale, voici Adolphe Sax, né à Dinant, en Belgique (1814-1894), dont les inventions ont complètement transformé les corps de musique militaire, en y introduisant les saxhorns, les saxophones, les saxo-trombes, tous éléments nouveaux. Ami des vastes conceptions, Sax avait conçu le projet d'une salle de théâtre parabolique, dans laquelle l'orchestre eût été caché sous la scène, comme à Bayreuth. L'idée ne reçut pas de réalisation.

C'est lui qui, le premier, améliora la fabrication des clarinettes. Il trouva la loi des proportions qui régit les timbres. Au milieu des difficultés, des spoliations, des procès suscités par ses rivaux, il poursuivit ses recherches et classa en familles les instruments du même ordre. Enfin il simplifia la notation écrite par l'emploi d'une clé unique. Adolphe Sax fut professeur de saxophone au Conservatoire.

Adolphe Sax ne faisait que suivre l'exemple paternel. Charles-Joseph Sax, son père (Dinant 1791-Paris 1865) facteur d'instruments à vent, en bois et en métal, d'abord simple ouvrier, avait réussi, par son intelligence et son travail, à fonder la première fabrique d'instruments à vent à Bruxelles. Parmi de nombreuses inventions, il avait trouvé les lois régissant la longueur des divisions des corps sonores.

***

Presque à l'origine de l'histoire du piano, deux grandes firmes se dressent, deux firmes concurrentes; mais leur rivalité même nous apparaît plutôt, avec le recul des temps, comme révélant une unité et une communauté de dessein dans l'effort constant vers l'amélioration d'un instrument et le progrès d'un art. Loin de chercher à reconstituer leurs oppositions de méthodes ou de résultats, nous ne pouvons qu'unir, dans un même respect, Erard et Pleyel, de même que nous ne saurions, aujourd'hui, établir de vaines et stériles hiérarchies entre leurs successeurs et leurs continuateurs. A Sébastien Erard, « artisan de génie », mathématicien et mécanicien transcendantal, la France est redevable de l'espèce de suprématie qu'elle a occupée dans la fabrication du piano. Né à Strasbourg en 1752, Sébastien Erard avait débuté comme modeste ouvrier dans les ateliers d'un facteur parisien. Son intelligence et son habileté le mirent bientôt au premier plan. En 1776, il inventa le clavecin mécanique (« Flugel » avec registres). Ce fut l'année suivante qu'il construisit son premier piano, triomphalement exhibé dans les soirées de la Duchesse de Villeroy. A Marie-Antoinette il dédia son piano organisé, comprenant deux claviers: l'un donnant les sons du pianoforte, l'autre actionnant un jeu d'orgue. La Révolution devait provoquer son exil en Angleterre. A son retour, en 1796, il construisit son grand piano à queue de concert, d'après un système anglais perfectionné. Le maniement en était difficile. Erard chercha de nouveaux progrès. En 1808, le pianiste compositeur Dussek se fit entendre sur un nouveau piano Erard. L'instrument, sorti des ateliers du facteur français, remporta un triomphe. Il devait encore se perfectionner par la suite. Son principal mérite consistait dans le mode d'échappement des marteaux inventé en 1823. Ce système conférait une grande sensibilité aux touches du clavier et les marteaux faisaient résonner les cordes sous le plus délicat toucher. Il faut également porter à l'actif d'Erard l'invention de la harpe à double mouvement et celle de cet orgue d'église expressif sous la pression du doigt, et dont une partie a été utilisée pour la construction de l'orgue de la Salle des Concerts du Conservatoire. Quand Erard, qui s'était associé avec son frère Jean-Baptiste, mourut, le 5 août 1831 à la Muette, près de Paris, son neveu Pierre Erard se fit son continuateur.

C'est Chopin lui-même qui a formulé ce curieux parallèle entre les instruments Erard et ceux de la maison rivale Pleyel : « Quand je suis mal disposé, disait-il, je joue sur un piano Erard et j'y trouve facilement mon son fait. Mais quand je me sens en verve et assez fort pour trouver mon propre son « en moi », il me faut un piano de Pleyel ». Nous ne croyons pas qu'il convienne de tenir une telle appréciation, si suggestive soit-elle, pour une « définition » constante. Marmontel, jugeant les pianos Pleyel, s'extasiait sur « leur belle qualité de son, leur voix chantante, moelleuse, claire, argentine, l'homogénéité de l'échelle sonore, la docilité du clavier qui parle avec une grande facilité tout en conservant une résistance suffisante pour répondre avec justesse et précision à la pression intelligente des doigts ». En de telles matières, la caractéristique ne saurait évidemment être une. Elle ressortit au domaine de la relativité. Elle apparaît en des nuances diverses selon les sensibilités individuelles, essentiellement différentes et changeantes, le goût particulier et l'humeur variable des artistes eux-mêmes.

A l'origine de la firme qui porte son nom se trouve Ignace Pleyel, né en 1757 à Ruppersthal, près de Vienne, et mort en 1831. Son père, maître d'école, avait eu de deux mariages trente-huit enfants. Ignace Pleyel, né de la seconde épouse, était le vingt-quatrième ! Elève de Haydn, dont il avait été le pensionnaire de 1772 à 1777, il composa d'abondance. Après avoir visité l'Italie et donné à Naples Ifigenia, il était en 1793, Maître de Chapelle adjoint à Strasbourg. Douze ans plus tard, le Professional Concert de Londres l'appelait pour soutenir la lutte contre son ancien maître Haydn, qui donnait ses Symphonies à l'entreprise rivale d'Hanover-Square. Comme son émule Sébastien Erard, il ne traversa pas sans difficultés la tourmente révolutionnaire. En 1793, il était dénoncé comme suspect de sentiments réactionnaires. Pour échapper à la vindicte des maîtres de l'heure, il dut composer, séance tenante, la musique d'un poème célébrant l'anniversaire du 10 août. Ce pensum représenta sept jours et sept nuits d'un travail acharné. Ce fut sans doute, dans toute son existence, le seul labeur qui dut paraître amer à ce grand producteur. En 1795, Ignace Pleyel vint à Paris, avec sa famille, et fonda la maison d'édition à laquelle il devait adjoindre, un peu plus tard, la fabrique de pianos. Par une ironie, d'ailleurs fréquente, du sort, c'est à cette seule initiative qu'il doit sa célébrité, tandis que toute son œuvre de composition, émanation la plus directe de sa personnalité, presque totalement ignorée de la postérité, a sombré dans l'oubli.

Après la mort d'Ignace Pleyel, son fils Camille, (Strasbourg 1788-Paris 1855) avait pris la direction de la maison, lui donnant un nouvel essor. Puis, ce fut Auguste Wolff (1821-1827), neveu d'Ambroise Thomas et prédécesseur immédiat de M. Gustave Lyon, qui continua d'apporter de nouveaux perfectionnements à la fabrication des pianos. Mais, pendant quelques années, l'entreprise Pleyel avait eu à sa tête un facteur de pianos, originaire de la Souabe : Henri Pape, qui, dès 1815, s'établissait pour son propre compte. Il estimait que les cordes de pianoforte donnaient un son plus clair quand la table de résonnance était complètement fermée. Il adaptait à ses pianos la disposition adoptée par Streicher, en vertu de laquelle les marteaux frappaient les cordes par dessus. Ce procédé se généralisa dans les pianos droits. Au XVIIIe siècle, les instruments avaient revêtu les aspects les plus variés. On leur donnait la forme tantôt d'un meuble de salon, tantôt d'un secrétaire, d'une console, d'un bureau à cylindre. Seuls, le piano droit à cordes obliques de différents formats et le piano à queue, donnant l'illusion d'un grand clavecin à trois pieds, sont demeurés et n'ont plus guère subi de modifications sensibles. Ces modèles fixés une fois pour toutes, l'imagination des constructeurs s'est détournée de ces questions de disposition extérieure et a serré de plus près les détails de facture. Ils se sont attachés à rendre plus lent le désaccord de l'instrument, en insérant dans une plaque de fer les chevilles, auxquelles sont fixées les extrémités des cordes. La lourde plaque, qui augmentait gravement et inutilement le poids de l'instrument, a été remplacée par un cadre en fer forgé. L'emploi de l'acier trempé a permis aux cordes de gagner en solidité et en sonorité. En les croisant, on a pu construire des pianos à queue, dits d'accompagnement ou de cabinet, dont les dimensions modestes ont rendu l'usage plus courant.

Le compositeur Jean-Bernard Logier (Cassel 1777-Dublin 1846), avait inventé le chiroplaste, instrument destiné à corriger les positions vicieuses de la main dans l'étude du piano. C'était une machine compliquée qui eut un moment de vogue. Kalkbrenner notamment l'employa mais la remplaça plus tard par le « guide-mains » ! Autre engin miraculeux, depuis longtemps aussi délaissé.

D'une portée technique plus considérable encore, fut la découverte de la pédale de prolongation, construite par Debain à Paris en 1860, par Montal à Londres en 1862, perfectionnée par Steinway en 1874. Combien d'autres inventions encore, d'un intérêt artistique sans doute moindre, méritent d'être mentionnées à titre de curiosité : les claviers à transposition à l'usage des musiciens (!) incapables de transposer à première vue, la pédale artistique, le jeu de résonnance pneumatique zacharia, le piano éolien (Herz), dans lequel le prolongement du son était obtenu au moyen d'une soufflerie, enfin, les instruments sténographes, mélographes, pianographes, permettant de noter des sons produits par des points et des lignes tracées sur un cylindre, et les modernes pianolas, d'une vogue si constante aujourd'hui. Les services qu'est susceptible de rendre le piano double Lyon-Pleyel sont aisément concevables. Il comprend deux mécanismes complets, deux jeux de cordes, en partie croisées, mais sur une seule table d'harmonie, ce qui assure l'égalité des divers registres des deux pianos, leur homogénéité et leur interdépendance. La vibration sympathique des cordes recule les limites d'intensité. Le piano double était tout désigné pour servir d'agent à l'exécution des réductions des grandes compositions orchestrales. Erard et Pleyel devaient, l'un et l'autre, trouver bien plus que des concurrents, des continuateurs qui s'efforcèrent de parachever leur travail ou de suppléer aux lacunes inséparables de toute œuvre humaine. Kriegstein, Beller et Pfeiffer, Blanchet, Souffletot, Montal, Bord, Ancher, Gaidon, Pedzel, Martin, Flaxhand, Mussard, Boisselot, rivalisèrent d'ingéniosité. Et la maison Gaveau vint un peu plus tard apporter à la facture française un centre d'études et d'activité de plus.

Avec Clémenti, les virtuoses Steibelt et Dussek furent, sans doute, les deux artistes qui influencèrent le plus grandement les progrès de la virtuosité et le style des compositions pianistiques. Ils étaient grands amis des frères Erard. Ceux-ci s'ingéniaient à leur fournir des instruments dociles à leurs désirs de virtuoses, propres à faciliter leurs effets de sonorité. Mais Dussek et Steibelt, de leur côté, ne restaient pas étrangers aux perfectionnements de la facture. Ils « collaboraient », au sens intelligent du terme, avec les frères Erard, les aidaient de leurs conseils et de leurs suggestions et, par leurs exigences mêmes d'exécutants, exerçaient une action féconde sur les progrès réalisés dans la fabrication. Cette alliance des virtuoses et des facteurs n'est pas un cas isolé. Presque constamment, dans l'histoire du piano, artistes et artisans ont mêlé leurs efforts pour arriver à faire jaillir, de la matière brute, l'étincelle divine, à en extraire l'idéal « outil » de beauté et d'harmonie. Pour s'adonner à ces recherches, l'artiste devait, de toute nécessité, posséder une connaissance de son instrument que l'on souhaiterait à maints virtuoses de nos jours. Il est effarant de constater, chez les neuf dixièmes des apprentis pianistes, une ignorance totale de la matière même qu'ils sont censés pétrir ; une méconnaissance absolue, non seulement des lois physiques qui régissent l'équilibre sonore de leur instrument, mais même des organes fonctionnels primordiaux de l'édifice. A côté d'un Ignace Pleyel, à la fois technicien et artiste, de grands virtuoses de jadis, comme Kalkbrenner, Liszt, Chopin, Thalberg, signalaient eux-mêmes les améliorations à apporter sur un instrument dont ils connaissaient le principe et l'essence. Le célèbre pianiste Henri Herz fondait et dirigeait, avec l'aide de ses frères, Jacques et Charles, la maison de facture où l'on s'efforçait d'obtenir la solidité et la moelleuse qualité du son, la perfection du mécanisme et l'élégance de la forme. Les anciens pianos de 1824 avaient quatre ou cinq pédales modifiant la qualité de son et le timbre normal du piano. Marmontel raconte que l'une d'elles, à sa grande joie d'enfant, frappait sur un tambourin agitant des clochettes. On croit que cette addition avait été demandée par Steibelt pour l'exécution de ses pièces fantaisistes dites bacchanales.

Cramer, après avoir, vers 1832, passé quelques années à Paris entouré d'une cour d'admirateurs et de disciples fervents où figuraient C. Pleyel, Zimmermann, Boely, Kalkbrenner, était allé s'établir aux environs de Londres où il devait mourir à 87 ans, non sans avoir, comme son condisciple John Field, quelque peu cultivé la dive bouteille. En Angleterre, il devait exercer une influence notable sur les progrès de la facture. Il imitait en cela l'exemple de son maître Clémenti. Celui-ci avait créé une manufacture qui rivalisait d'activité avec la grande maison Broadwood. Il y eut une occasion, entre autres, où la facture instrumentale parut avoir merveilleusement flairé et annoncé un changement d'orientation musicale ; ce fut à la fin du siècle dernier lorsque se produisit l'essai de reconstitution du clavecin tenté par la maison Pleyel. Cette initiative n'avait pas seulement une portée pratique en ce sens qu'elle offrait à des artistes renommés le moyen de restituer les œuvres des clavecinistes telles que les avaient con. çues les compositeurs de jadis. Elle était surtout la marque d'un merveilleux opportunisme artistique, car elle traduisait par une réalité palpable l'évolution qui s'accomplissait dans la technique du piano, le retour à l'étude des grands maîtres du passé, la renaissance du style, de la méthode, presque de la technique des clavecinistes. Pour Marmontel, l'école moderne du piano, celle du moins que l'on désignait sous le titre générique d'école du style lié, scientifique et sévère, avait pour ancêtres, pour patriarches et pour tuteurs, les organistes, les clavecinistes, en principe tous les virtuoses célèbres du clavier, que leurs instruments se fussent appelés épinettes, manicordes, clavicordes, virginales, gravicymbalums ou clavecins. Marmontel, clairvoyant témoin, signalait déjà les prodromes d'une réaction qui ne faisait que se dessiner à cette époque, car les virtuoses de sa génération, que nous devons mentionner ici, furent loin d'échapper aux extrêmes influences de la période romantique du piano, celle qui est dominée par les trois grandes figures de Schumann, de Chopin et de Liszt et qui se caractérise, précisément, par le degré de perfection auquel on était parvenu dans la construction du pianoforte. On avait assisté là, sans doute, à la révolution la plus grandiose dans l'art musical. Le pianoforte substituait les marteaux aux becs de plumes des anciens clavecins. En 1777, la conversion de Mozart au nouveau mode d'expression était un fait accompli. De 1770 à 1780, l'étude de la sonorité, des nuances, la connaissance des contrastes, des effets à produire, transformaient les maîtres clavecinistes en pianistes habiles. C'était la grande vogue de Taskin, d'Ignace Pleyel, de Hermann et de Hullmandel. Il ne faudrait pas croire, pourtant, que la révélation du pianoforte eût déterminé directement et immédiatement une poussée hostile à la tradition des maîtres du clavier. L'éclosion de l'Ecole Romantique du piano a suivi un processus assez complexe. Elle aurait été plutôt à retardement et ses effets à longue échéance. Ceux-ci se faisaient sentir encore, non seulement sur les virtuoses de la fin du xix° siècle, mais sur ceux de notre temps. Tels de nos contemporains les plus proches en demeurent tout imprégnés. A l'époque où des transformations si profondes s'accomplissaient dans l'âme même de l'instrument, l'audition de Clémenti, à son premier voyage à Paris, en 1870, faisait sensation et exerçait une pénétrante influence sur le style des compositeurs pianistes. Or, l'art de Clémenti s'était formé à l'étude des œuvres de Bach, de Haendel et de Scarlatti. « Mais, écrit Marmontel, réchauffée par le feu de la verve italienne, elle offrait un type de perfection que les virtuoses parisiens prirent pour modèle ». Là, cependant, fut le point de départ de l'Ecole du style lié qui allait rallier les favoris de Clémenti, imposant état-major où voisinaient J.-B Cramer, J. Field, Mme de Mongerault, Pradher, Boely, Kalkbrenner, L. Adam, H. Herz, Boieldieu, Herold, etc... On a dit de Rubinstein qu'avec les fausses notes qu'il égrenait dans l'exécution d'un morceau, il y avait de quoi composer un autre morceau. En dépit de cette boutade, le célèbre pianiste fut admiré et, en quelque sorte, idolâtré. Il le serait peut-être moins aujourd'hui. L'interprétation musicale s'est profondément modifiée. Les virtuoses qui descendaient et procédaient directement de Liszt ou de Paganini, employaient le langage qui correspondait directement à la sensibilité artistique de leur époque. Les artistes de nos jours s'attacheront davantage à la recherche de la nuance, du détail, de l'infiniment petit. Ils ne brosseront peut-être pas fréquemment de géniales fresques, mais ils s'efforceront d'offrir à leurs auditeurs un travail fouillé, parachevé, semblable à un bibelot patiemment et adroitement ciselé. L'interprétation moderne se caractérise probablement, dans sa tendance générale, par l'abandon de tout romantisme échevelé. par le retour à la simplicité, à la clarté, au goût. L'intervention opportune de quelques éminents producteurs a suffi, dirait-on, à donner à la musique son visage nouveau. Là encore, les Maîtres ont changé l'orientation de la virtuosité. Là encore, la fonction a créé l'organe. Il ne pouvait être douteux que les œuvres de Debussy, de Fauré, de Ravel, trouveraient un jour des interprètes à leur mesure. Certes, l'exécutant professionnel traîne longtemps dans les sentiers battus. Il hésite à s'engager dans des voies non frayées. Son public met, d'ailleurs. un temps plus long encore, nous l'avons déjà déploré, à comprendre ce qui ce passe autour de son époque. Et c'est l'excuse, à la rigueur valable, des virtuoses qui, obligés à tenir compte des nécessités matérielles de leur carrière, se préoccupent surtout de fournir à leur clientèle sa pâture. A côté de ces résignés, il y a aussi les convaincus, les enflammés, les zélateurs de religions nobles mais résolues ; ceux qui fixent éternellement leurs yeux illuminés et jamais rassasiés sur le Dieu dont le règne est depuis longtemps arrivé et dont la gloire, acceptée par tous, n'est plus menacée par personne. Il est de très grands, d'illustres artistes dont les noms s'alignent ici et qu'un amour exclusif de Beethoven ou de Chopin semble avoir pour jamais détournés de consacrer leur talent à la défense des causes plus actuelles, plus hasardeuses et peut-être plus dignes d'efforts. Mais le désintéressement de ces virtuoses n'a d'égal que leur culte du passé. Par contre, on assiste au phénomène presque inverse parmi les jeunes couches musicales. Là, l'impérieux appel du présent reçoit de promptes et spontanées réponses. Les Maîtres de ces vingt dernières années trouvent, dans les « classes » d'après-guerre, leur contingent de défenseurs naturels et enthousiastes. Nous avons été témoin du cas de tel jeune virtuose, premier prix du Conservatoire, préparant son répertoire, en vue de Concerts dans les Grandes Associations, et qui, requis par ses maîtres de choisir, comme plat de résistance, la Wanderer-Fantaisie de Schubert-Liszt, protestait de tout son cœur qu'il n'y comprenait rien et que tel prélude de Debussy ferait beaucoup mieux son affaire. Ce n'était affectation ni snobisme de sa part. C'est un fait que nos jeunes exécutants pensent maintenant en musique selon le cœur et l'esprit d'un Debussy, par exemple. Les enfants qui sont nés l'année de Pelléas ont été nourris, élevés dans l'ambiance d'une ère nouvelle. Le jour où leur personnalité a pu se manifester, elle s'est révélée conforme à l'inconsciente pensée dont leur enfance avait été bercée. S'ils ont mis quinze ou vingt ans à la dégager, c'est qu'il leur fallait bien le temps de grandir. C'est pour cette raison que l'influence d'un événement, d'une doctrine ou d'un dogme est toujours quelque peu à retardement. Quand la semence est tombée, il lui faut le temps de germer. Tel est le secret des aspects changeants de l'interprétation musicale, des flux et des reflux apparents subis par certaines écoles, au cours de cette période de cinquante ans de musique française. A son aurore, Hector Berlioz (8 mars 1869) vient de mourir, Gounod et César Franck projettent la grande ombre de leur édifiante vieillesse sur le siècle. Mais à son apogée, Chabrier, Chausson, Lalo. se détachent en pleine lumière sur le fond de la production musicale. Et voici Gabriel Fauré, dont la fine silhouette se profile comme avec discrétion, et qui marque probablement le point de départ et la transition de l'école du piano moderne.

***

A l'origine de l'histoire du piano en France dans la seconde moitié du XIXe siècle, il n'y a pas seulement des virtuoses admirables qui ont été en même temps des professeurs éminents, tel un Zimmermann (1785-1853), élève lui-même de Boieldieu et fils du facteur de pianos, qui fut le maître d'Alban, de Prudent, de Marmontel, de Ravina, de Lacombe, d'Ambroise Thomas, de Bizet et de Gounod (ce dernier devint son gendre)... Il y a aussi une pléiade de théoriciens et de pédagogues. Nous avons nommé dans la rapide revue des exécutants étrangers Leschetitzki (Lemberg, 1831-Vienne 1916) qui forma Paderewski, Galston, Paul Goeldschmidt, Gabrilowitch... Le viennois Charles Czerny (1751-1857) universellement célèbre par ses Etudes, servant de base au travail dans tous les Conservatoires et dans toutes les Ecoles de musique, avait initié Liszt, Dœhler, Thalberg, Alb. Jaëll... Hortense Parent (Londres, 1837), 1er prix de piano en 1857 au Conservatoire de Paris, fondait en 1862, l'Ecole préparatoire au professorat du piano. En France, Albert Lavignac (Paris, 1846-1916), 1er prix de piano en 1861, d'harmonie et d'accompagnement en 1863, de contrepoint et fugue en 1864, 2e prix d'orgue en 1865, faisait beaucoup par ses travaux didactiques pour l'éducation première des jeunes musiciens et laissait, par certains de ses ouvrages, La Musique et les Musiciens, le Voyage à Bayreuth, un monument pouvant servir, pour les générations futures, de témoignage à l'art d'une époque. Lavignac payant davantage encore de sa personne, était en outre devenu professeur de solfège en 1882 et d'harmonie en 1887 au Conservatoire. Amédée de Méreaux (Paris, 1803-Rouen, 1875) illustrait en un recueil les clavecinistes de 1637 à 1750. Jeanne-Louise Dumont-Farrenc (1804-1875) épouse du renommé flûtiste-hautboïste, dirigeait brillamment une classe au Conservatoire de 1842 jusqu'en 1873. Lecarpentier (1805-1865) qui avait obtenu au Conservatoire quasiment toutes les récompenses, solfège, harmonie, accompagnement, contrepoint, fugue, (et même le second prix de Rome !) sauf celle de piano, léguait son nom à la postérité uniquement grâce à ses exercices, à ses études et à sa « Méthode » de piano. Enfin Félix Le Couppey surtout (1814-1887) prenait rang de guide révéré dans l'enseignement du piano. Elève de Dourlen, il était à 17 ans, professeur adjoint d'harmonie, à 23 ans, professeur de solfège, à 34 ans, professeur de piano au Conservatoire. C'est en 1848, qu'il succéda à Henri Herz à la tête d'une classe de femmes. Non seulement il faisait souche de disciples bientôt illustres, mais il élaborait, dans des ouvrages comme l'Enseignement du piano ou l'Art du piano, des traités qui ont été longtemps considérés comme la grammaire la plus complète et la plus claire de cet art.

Dans la génération même de ces esthéticiens, quelques virtuoses apparaissent un peu tels des météores, rapidement enfuis, mais dont le souvenir surnage quand même : tels les pianistes parisiens Henri Rosellen (1811-1876) et Maurice Decourcelle (1819-1888). Mais voici les deux Alkan, un couple d'artistes dont la gloire, ayant brillé très vive de leur vivant au firmament artistique, s'est cristallisée parmi les planètes de notable grandeur. Claude-Valentin Alkan, dit « l'aîné » (30 novembre 1813-29 mai 1888), naquit et mourut à Paris. A six ans, il fut admis au Conservatoire où il obtint le 1er prix de solfège en 1821, le 2e prix de piano en 1824 et celui d'harmonie en 1826. En 1831, il obtenait une mention au concours de Rome. Elève de Zimmermann, il excellait à interpréter dans le style approprié les grands maîtres du clavier. Son jeu offrait des ressources de sonorité singulières. En 1848 il donna, à la salle Erard, des « Concerts Historiques » dans lesquels furent passés en revue, sur les instruments particuliers à chaque époque, les chefs-d'œuvre de l'école du piano jusqu'à cette date. Chaque année il se faisait entendre dans des séries de matinées intitulées Petits Concerts, fêtes du goût et de l'audition musicale. Napoléon Morhange, dit Alkan, lui aussi remarquable pianiste, fut également 1er prix de solfège et de piano (1836-1836) 1er prix de Contrepoint et Fugue en 1845. Il décrocha même, en 1850, le « 1er second grand prix » de Rome. Il fut titulaire d'une classe de solfège au Conservatoire, de 1845 à 1896 et mourut le 29 août 1906, âgé de quatre-vingts ans.

Voici encore, pour mémoire, Quidant Joseph, dit Alfred, né le 7 décembre 1815, à Lyon, pianiste et compositeur, qui fut attaché, vers 1832, à la Maison Erard. Et l'on découvre l'une des figures assurément les plus considérables de la virtuosité et de la pédagogie musicale au XIXe siècle : Antoine-François Marmontel ; considéré, à juste titre, comme le père de plusieurs générations de pianistes. Il était né le 18 janvier 1816, à Clermont-Ferrand. Il n'avait pas trente ans lorsqu'il fut nommé professeur au Conservatoire, dont il était lauréat. En 1847, il dirigeait une classe de piano. Strict défenseur du style classique, il prêchait lui-même d'exemple dans son jeu, sûr, correct, élégant et coloré. Il transmit les rigoureux secrets des traditions, et, mieux encore, leur esprit et leur sens artistique, à Planté, à Diémer, à Théodore Dubois, à Guiraud, à Duvernoy, à Reitlinger. Son fils, Antoine-Emile-Louis Corbaz Marmontel fut, lui aussi, un virtuose accompli. Il était né le 24 novembre 1850. 1er prix de piano en 1867, professeur au Conservatoire à partir de 1902, il mourut le 23 juillet 1907. Il était nécessaire que l'influence d'un Marmontel, pondératrice et mesurée, se fît sentir au moment où certaines natures d'artistes français, volontiers impersonnelles, subissaient l'emprise de certaines modes et la tentation de certains exemples. C'est ainsi qu'un Henri Potier (1818-1875) et surtout un Emile Bennie Prudent, se laissaient gagner par la vogue de l'acrobatie, provoquée par les succès de Thalberg. Prudent, par exemple, se consacrait entièrement au culte de ce genre, d'ailleurs fructueux, mais superficiel : les imitateurs ne valaient pas le modèle. Prudent, né à Angoulême le 4 avril 1817, 1er Prix de piano du Conservatoire en 1833, s'affirmait, dès 1836, idolâtre du dieu Thalberg et membre de sa secte. Cela ne lui nuisit pas car il remporta, au cours de nombreux voyages, et tant en France qu'à l'étranger, des succès qui ne firent que grandir jusqu'à sa mort, survenue en 1863. Tout au rebours de ce « sujet », d'ailleurs exceptionnellement doué, Louis-Brouillon Lacombe, né à Bourges le 26 novembre 1818, 1er Prix du Conservatoire en 1831, avait reçu de Czerny le secret du style classique dont il restait pénétré. Il en démontrait la noblesse et les séductions au cours des nombreux concerts qu'il donnait en France et en Allemagne. A partir de 1842, de retour à Paris, il se livrait à la composition et augmentait le répertoire des pianistes. L'année même qu'il remportait son prix de piano au Conservatoire, y entrait Jean-Henri Ravina, né à Bordeaux le 20 mai 1818. Agé de 8 ans, il avait commencé de jouer dans les concerts. En 1834, à son tour, il était 1er Prix de piano, puis 1er Prix d'Harmonie et d'Accompagnement au piano. A la fin de 1835, il devenait professeur-adjoint de piano. Contrairement à d'autres artistes, qui abandonnent la carrière de virtuose pour l'enseignement, Ravina, en 1837, donna sa démission du Conservatoire pour se consacrer au concert. Dans ses voyages, il visita notamment, avec succès, la Russie et l'Espagne.

Trois pianistes du nom de Duvernoy, eurent, quoique de générations différentes, leur heure de célébrité à peu près vers le même temps. Henri-Louis-Charles Duvernoy, né le 16 novembre 1820, avait fait une véritable rafle de récompenses au Conservatoire où il devenait, par la suite, professeur. Alphonse Duvernoy, né à Paris le 30 août 1842, fils de Charles-François Duvernoy, chef du pensionnat du Conservatoire, était à la fois pianiste et compositeur, donnait des fragments symphoniques au Concert Colonne et voyait son œuvre, la Tempête, couronnée aux concours de la Ville de Paris de 1880. Son frère cadet, Edmond Duvernoy, pendant quelque temps chanteur à l'Opéra-Comique et qui se maria avec Mlle Franck, de ce théâtre, eut également des dons et une certaine science de pianiste, qu'il utilisa comme accompagnateur. Nous avons parlé du rôle qu'avait joué dans la maison Pleyel, à partir de 1852, Auguste Wolff, né à Paris en 1821, auquel on doit de nombreux perfectionnements de l'instrument et la fondation, dans sa manufacture, de la Société de Secours Mutuels et de la Caisse de prêts sans intérêts, innovations philanthropiques assez audacieuses pour l'époque. Auguste Wolff, 1er Prix de piano en 1839, fut également professeur au Conservatoire de 1842 à 1847. Il n'avait que le nom de commun avec Edouard Wolff, né le 15 septembre 1816, à Varsovie, venu en 1835 à Paris et qui s'y tailla de grands succès dans les concerts jusqu'en 1888, date de sa mort. Les maîtres de ce dernier avaient été : Zawadski, à Varsovie, et Winfel, à Vienne.

Georges Mathias (Paris 1826-1910) a été l'un des maîtres les plus écoutés et dont l'action s'est fait le plus énergiquement sentir sur des maîtres très proches de nous. Il avait été l'élève de Kalkbrenner et de Chopin. Professeur au Conservatoire de 1862 à 1888, il eut, dans sa classe, Pugno, Philipp et Chevillard. Jules Philippot, né à Paris le 24 janvier 1824, 1er Prix de piano en 1844 doit, plus qu'à sa carrière de pianiste, sa notoriété au triple Concours organisé en 1867 pour des ouvrages destinés à l'Opéra, à l'Opéra-Comique et au Théâtre-Lyrique, et auquel il obtint le prix avec son ouvrage le Magnifique, représenté à la Gaîté en 1876. Ainsi augmentait-il la liste déjà longue des pianistes-compositeurs dont le violon d'Ingres, si l'on ose dire, semblait leur piano, tout absorbés qu'ils étaient dans leur tâche considérable de créateurs. Henri Kowalski, né à Paris en 1841, auteur d'une Marche Hongroise, qui n'est qu'un pastiche banal de celle de Racockzi, semble avoir été du nombre. Et le bon Mathias lui-même n'échappa pas à cette prédestination, puisqu'il taquina Euterpe à ses heures !

Quelques pianistes de la même période doivent être mentionnés sans avoir marqué de hauts faits particuliers la partie militante de leur vie artistique. Tels Talexy (1821-1881), Ketterer (1831-1870), Adolphe David (1842-1897) et Frédéric Brisson, né à Angoulême en 1831, et qui, le premier, eut l'idée d'employer des notes de grosseur différente pour indiquer clairement à l'œil la marche des diverses parties dans un morceau, encore que cette « invention » soit généralement attribuée à Thalberg.

Doublement illustré, et par son père, le violoniste et par lui-même, fut le nom de Charles-Wilfrid de Bériot. Sa mère était Mme Garcia-Malibran. Né à Paris le 12 février 1883, il abandonna l'Ecole Militaire de Bruxelles, où il était entré en 1850, pour se livrer à la virtuosité. Il se fit remarquer surtout par son interprétation des classiques. En 1886, il était professeur à l'Ecole Niedermeyer et au Conservatoire en 1887. Parmi ses élèves figurent Viñes, Malats, Brière et Dumesnil. Georges Pfeiffer, né le 12 décembre 1835, fils de Mme Clara Pfeiffer, pianiste de mérite, et petit-neveu du facteur de pianos, remporta des succès de concert et fut également lauréat (comme compositeur !) de l'Académie des Beaux-Arts et de la Société des Compositeurs. Mme Davidson Arabella Goddard, d'origine anglaise, était née à Saint-Servan en 1836. Elève de Kalkbrenner et de Thalberg, elle était particulièrement fêtée en Angleterre et en Amérique et appréciée dans toute l'Europe. A partir de 1877, elle donna, à Paris, des concerts avec une assiduité particulière.

Théodore Ritter (1836-1886), parisien de naissance, fut élève de Liszt. On lui reprocha, en son temps, d'être plus remarquable dans l'interprétation de la musique légère et fantaisiste que dans la traduction des classiques. Son jeu, disait-on, était naturellement sec. Cette opinion trouve d'ailleurs sa contre-partie dans celles des critiques qui voyaient en lui « un virtuose aussi intéressant dans l'interprétation des classiques qu'étincelant de verve lorsqu'il exécutait ses propres œuvres, un interprète hors ligne et d'un style très élevé des Concertos de Beethoven. » Théodore Ritter s'était produit très jeune dans les Concerts. Il fit de nombreuses et fréquentes tournées. Il devint le pianiste attitré des Concerts Populaires de Pasdeloup. Il mourut en 1886, en plein succès.

Contemporain de Ritter, mais qui lui survécut sensiblement, Eraïm-Miriam, dit Elie Delaborde (Paris, février 1839-1914), fut l'un des plus brillants élèves de Moschelès et surtout de Ch. Valentin Alkan. Il continua le style de ce dernier. L'Angleterre, l'Allemagne, la Russie l'appelèrent tour à tour. Puis il se fixa à Paris et devint professeur au Conservatoire, en 1873. Il forma de nombreux disciples et, particulièrement, de remarquables élèves femmes.

Henri-Alexis Fissot était né le 24 octobre 1845, à Airaisne (Somme). Il obtenait les récompenses de piano en 1855, d'harmonie en 1857, d'orgue en 1860. A 18 ans, il avait achevé ses études au Conservatoire. La virtuosité et l'enseignement l'accaparèrent à la fin. On vantait son style, la qualité de sa sonorité, la sûreté de sa technique, la puissance, le charme et l'élégance de son mécanisme. En 1887, une classe de piano au Conservatoire lui échut. Il la conserva jusqu'à sa mort (Paris, 28 janvier 1896). Immédiatement avant lui avait professé une femme, qui, avec Marmontel, avait constitué comme l'un des piliers les plus solides de l'enseignement pratiqué Cité Bergère. Mme Massart, née Louise-Aglaé Masson, était la femme du violoniste célèbre. Née à Paris le 10 juin 1827, elle avait obtenu le 1er Prix de piano en 1840. Elle ne fit guère une carrière de virtuose. Mais, un nombre incalculable d'élèves avait défilé dans sa classe, subi le règne autoritaire de sa férule et reçu l'empreinte de l'enseignement sévère, consciencieux et fort ordonné qu'elle distribua de 1875 à 1887. Elle mourut à Paris le 26 juillet de cette année. Dans le même esprit et sur le même terrain, quoique dans une sphère plus modeste. Emilie-Charlotte-Leroy (19 septembre 1828-1907), devenue Mme Emile Rety, femme du Secrétaire Général du Conservatoire, avait, pendant des années, de 1856 à 1888, déblayé la besogne dans une classe de piano préparatoire et « apprêté » les élèves que Mme Massart recueillait au second degré, pour ainsi dire. Femme également, mais beaucoup plus impartie des qualités de l'exécutant que du professeur, Fanny-MarcelineCaroline Montigny-Rémaury, née à Pamiers, le 22 janvier 1843, 1er prix de piano en 1858, donnait en abondance des concerts avec orchestre à Paris et à l'étranger. La netteté de son jeu et l'allure classique de son talent la distinguaient de la masse de ses concurrents. Elle se fit entendre notamment avec le violoniste Léonard. Mme Montigny-Rémaury mourut en 1914.

Trois musiciens qui furent contemporains, et dont seule leur qualité de compositeurs a perpétué le souvenir, doivent être mentionnés ici comme ayant fait partie de l'école pianistique de l'époque. Ce sont Victor-Alfred Pelletier Rabuteau, né à Paris, le 7 juin 1843, qui fit ses études au Conservatoire, remporta le prix de Rome en 1868 et fut à la fois pianiste et violoniste, Francis Thomé, originaire de l'Ile Maurice (18 octobre 1850) et Augusta Holmès (1847-1903). Sensiblement plus jeune, Clotilde Kleeberg, née le 27 juin 1866 à Paris, mariée à un artiste belge, M. Samuel, a fourni la carrière la plus harmonieuse et la plus digne qui soit. Elle avait obtenu au Conservatoire la 1re médaille de clavier en 1877, et le 1er prix de piano en 1878. Elle s'imposa rapidement grâce à la pureté de son style, à la grâce et à la finesse de son jeu, à la fraîcheur de son expression. Elle possédait des dons de mémoire, de verve, et une grande facilité dans les traits. Mais surtout elle traduisait en parfaite conscience tous les maîtres depuis Bach jusqu'à Saint-Saëns en assignant à chacun son style propre. Clotilde Kleeberg se dépensa en tournées nombreuses. Elle était à la fois populaire et appréciée de l'élite. Nous avons retrouvé sous la plume du critique H. Imbert, ce portrait d'elle qui la restitue dans sa délicate et attachante physionomie « Voyez-la inclinée légèrement sur le clavier avec un laisser-aller charmant. Elle suit la pensée de l'auteur ; elle cause pour ainsi dire avec lui. Et ce sont des nuances exquises passant du forte le plus énergique au piano le plus discret, des sous-entendus délicieux, qui font venir en pleine lumière les compositions des maîtres ». Cette jeune femme si largement douée et fêtée est morte prématurément le 7 février 1905, à 43 ans.

Plus jeune encore Léon Delafosse est né à Paris, le 4 janvier 1874. La 1re médaille de solfège, les 1ers prix de piano et d'harmonie lui ont été décernés en 1885, 1887 et 1891. Il a fait tant en France qu'à l'étranger, une belle carrière de virtuose, variée et remplie.

***

« Lors de ma nomination à la classe de piano, a écrit Marmontel, Zimmermann m'avait prié de lui signaler, parmi mes élèves, ceux qui voudraient étudier sous sa direction le contrepoint, l'enseignement qu'il affectionnait particulièrement. Bizet fut un de ceux que je lui adressai ; et c'est ainsi qu'avant d'entrer dans la classe de l'illustre maître Halévy, Georges Bizet se trouvait déjà familiarisé avec le style du contrepoint, suivant les données si pures de Cherubini, dont Zimmermann avait recueilli la tradition. Il est aussi intéressant de rappeler quels étaient les camarades de Conservatoire de Bizet. Ma classe comptait alors parmi ses élèves Wieniewski, Thurner, Planté, Martin-Lazare, Lestoquois, Jules Cohen, Deschamps, etc... Brillante génération de virtuoses accomplis et de futurs compositeurs à laquelle se relient directement les élèves des années suivantes : Guiraud, Paladilhe, Dubois, Fissot, Duvernoy, Salvayre, et tant d'autres dont je n'attacherai pas sans mélancolie les célébrités toujours vivantes à la gloire sitôt éteinte de Georges Bizet ». Emouvant hommage rendu par la haute conscience artistique de Marmontel au grand compositeur qui fut aussi un maître du clavier. Mais le bon Marmontel prête peut-être une pérennité qui s'est quelque peu effacée, depuis lors, à la gloire d'un Alexandre Lestoquois dit Mugnier (Naples, 1832), 1er prix de piano en 1851, d'un Martin-Lazare (Bruxelles, 27 octobre 1828) 28 prix de piano en 1848, ou d'un Jacques-César Deschamps, 2e prix de piano en 1851. Leur génération une fois décimée, ces bons exécutants n'ont laissé qu'un nom estimé qu'aucun trait éclatant toutefois ne signale particulièrement à la postérité. Ce n'est que quelques années après le passage de cette pléiade de pianistes qu'il cite légitimement « à l'ordre du jour » que nous trouvons, dans la classe même de Marmontel, le maître toujours actuel point de jonction, s'il en est, d'hier et d'aujourd'hui, et avec lequel nous avens l'impression d'entrer de plain-pied dans le présent. Louis Diémer est en effet le plus vivant parmi les pianistes disparus depuis quelque temps déjà. Certes sa mort remonte à peu d'années (1918) et son souvenir n'a pas encore eu le temps de s'évaporer. Mais ce n'est pas tant l'homme lui-même qui survit dans notre mémoire, ni la vision, elle aussi périssable, de sa silhouette menue et souriante. C'est surtout l'exemple du maître qui demeure réel et tangible sous de multiples apparences. Diémer, comme avant lui Marmontel, a réellement fait souche, ce qui constitue le plus sûr garant d'une immortalité relative. Sans doute lorsque ses élèves, illustres ou seulement réputés, se seront les uns après les autres dispersés, éclipsés ou évanouis, le rôle de Louis Diémer — ainsi que celui de Marmontel nous apparaît maintenant — accusera un relief sensiblement moins accusé aux yeux des générations à venir. Mais en ce moment la plupart de ceux qui ont suivi son enseignement sont toujours au cœur de l'action. Ils constituent un lot encore en pleine vigueur. Et c'est, naturellement, un peu de Diémer lui-même qui revit en chacun d'eux. N'a-t-il pas d'ailleurs bien mérité qu'on le retrouve au fond de ces disciples, sur lesquels il a constamment étendu non seulement ses soins patients de professeur mais également sa sollicitude paternelle et souvent secourable ?

Louis Diémer était né à Paris, le 14 février 1843. Il eut en 1855 le 1er prix de solfège, le 2e accessit et le 1er prix de piano en 1855 et 1856, le 1er prix d'harmonie et d'accompagnement en 1855, le 2e prix d'orgue et le 1er prix de contrepoint et fugue en 1861. Quelque vingt années plus tard il succéda à son maître Marmontel comme professeur d'une des classes supérieures de piano. Soliste des Concerts Pasdeloup, Colonne, Lamoureux, de la Société des Concerts et de la Société de musique de chambre pour instruments à vent, Louis Diémer a eu, comme il était normal, un succès mondial. Partout on l'a acclamé ! Il est moins sûr qu'on l'ait toujours compris. Son jeu a souvent été accusé de sécheresse et d'inexpression. Il fallait évaluer, en contrepartie, la sûreté impeccable de cette virtuosité racée, la netteté et l'aisance du trait perlé, et surtout, chez ce styliste de la musique, la connaissance parfaite et respectueuse des traditions classiques. Louis Diémer s'était fait l'interprète passionné des vieux maîtres. Il avait révisé l'édition des pièces de clavecin de Couperin. En 1889, il organisa une série de concerts à l'Exposition afin de faire connaître la littérature du clavecin. Le succès de ces manifestations l'encouragea à persévérer. On ne saurait dire que Diémer ait jamais sacrifié exclusivement au culte du passé. Mondain, affable, cordial malgré des apparences parfois cassantes et revêches, il donnait régulièrement, assisté de sa compagne dévouée, entouré de ses élèves, de Rister, Cortot, Casella, Batalla, Lortat, de Lausnay, des séances musicales dans le salon de la rue Blanche, si familière aux musiciens. Des œuvres de genre très différent y étaient exécutées par des artistes en renom. Sans tomber dans l'esprit d'exclusive, Louis Diémer, s'est pourtant voué de toute son ardeur à la reconstitution de la musique des XVIIIe et XVIIIe siècles et s'est fait le fondateur de la Société des Instruments anciens.

Wanda Landowska au piano de Chopin

Il ne serait peut-être pas très exact de qualifier d'émule de Louis Diémer cette très grande claveciniste et pianiste d'origine polonaise, Wanda Landowska, qui a révélé une technique de virtuose admirable et dont on a pu dire qu'elle avait « deux mains droites ». Il n'en reste pas moins que Mme Wanda Landowska, s'étant assimilé, toute jeune, l'œuvre de J.-S. Bach, s'est prise d'un violent et profond amour pour les clavecinistes du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Sortie du Conservatoire de Varsovie à peine âgée de 14 ans, elle vint en France, commença des recherches dans les bibliothèques, mit au jour des œuvres oubliées. Lorsqu'elle voulut les exécuter, afin de récréer autour d'elle l'atmosphère adéquate, elle étudia la production artistique et les mœurs de l'époque et travailla les formes de danses auxquelles certaines de ces œuvres se rattachaient. Elle procéda de même pour les écoles du clavecin d'Italie, d'Angleterre et d'Allemagne. On a vanté en maints lieux l'interprétation et le jeu si féminin de Wanda Landowska. Le 1er octobre 1921, elle a fait en Sorbonne une « Communication sur Bach et les clavecinistes français », à l'occasion du « Congrès de l'Histoire de l'Art », et deux jours après elle offrait aux Membres du Congrès, dans la galerie des Glaces du château de Versailles, un concert de musique française qui est resté mémorable. Elle y joua Chambonnières, Couperin, Le Grand, Rameau et Dandrieu. Wanda Landowska est l'auteur d'un livre remarquable intitulé « Musique ancienne ». Elle a joué avec le New York Symphony Orchestra sous la direction de Damrosch et a été décorée de la Légion d'honneur au titre des Affaires Etrangères en reconnaissance des services rendus à la propagation de la musique française. Au festival Bach de Eisenach en 1911, elle avait accepté de se mesurer sur le clavecin avec deux Allemands. On dit qu'elle franchit toujours la frontière avec un bagage de 400 kilos qui contient son instrument. En Espagne, où elle a interprété les Oratorios de Bach dans les églises, on l'appelle Sancta Wanda. Et n'est-ce pas chez nous Camille Saint-Saëns, qui nommait cette si pure et si rare figure de femme inspirée la Muse du Clavecin ?

Dans le même sillage, une artiste comme Mme Régina Patorini, a beaucoup et bien œuvré. M. Paul Brunold, né à Paris, le 14 octobre 1875, qui travailla au Conservatoire de Paris dans les classes de Pugno et de Leroux et reçut l'enseignement particulier de Marmontel et de Paderewski, s'est fait depuis dix ans le traducteur assidu des clavecinistes français.

Il est organiste de l'orgue de Saint-Gervais où il n'exécute, sur le vieil instrument des Couperin, que la musique des organistes français des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais il s'est fait d'autre part entendre à Paris dans maints concerts et récitals.

Louis Diémer avait sans aucun doute été l'un des professeurs qui firent le plus honneur au Conservatoire de Musique de Paris. Ceux qui, avec ou après lui, détinrent une parcelle de cet enseignement officiel, et s'en acquittèrent avec des mérites inégaux, peuvent être réunis en un même groupe auquel viennent s'adjoindre naturellement les pianistes qui, sans être professeurs au Conservatoire, ont sans cesse gravité autour de cet enseignement.

Mme Sophie Chené (Paris, 1847) 1er prix de piano en 1867, professeur d'une classe préparatoire de femmes depuis 1870 (à la tête de laquelle sa fille, Mme Germaine Alem-Chené, lui a succédé), fut, au même titre que Mme Massart, ou Mme Rety, une physionomie bien caractéristique du Conservatoire. M. Paul Braud (Paris, 5 août 1860), 1er prix de piano en 1882, élève de Marmontel, a fait plusieurs fois l'intérim de certaines classes. Il occupa le poste de secrétaire [...] Conservatoire, fondée en 1917, brillamment secondé par son camarade Henri Schidenhelm, qui, sorti lui-même de notre grande école nationale, n'a cessé depuis lors de graviter autour d'elle avec un inlassable dévouement.

Isidor Philipp

R.-Isidor Philipp, né à Budapest le 2 septembre 1863, naturalisé français en 1878, a joué et continue de jouer un rôle important dans la formation des jeunes apprentis-pianistes. Elève de Stephen Heller, de Ritter et de Mathias, après son premier prix de piano remporté au Conservatoire de Paris, en 1883, il fit d'abord une carrière de virtuose qui se poursuivit à travers toute l'Europe. L'interprétation qu'il donna du Concerto de Rimski-Korsakov, de la suite de Lacombe, et, à l'orgue, des œuvres de M. Widor, fut tenue pour transcendante à certains jours.

Les ouvrages pour piano d'I. Philipp, ses arrangements des morceaux classiques lui valurent les médailles d'or à l'Exposition de 1900. En 1903, il était nommé professeur au Conservatoire. Son enseignement se distingue de certains autres par la technique approfondie et la grande probité d'exécution qu'acquirent avec lui les élèves.

Jame-Augustin Antonio dit Santigo Riera, né à Barcelone le 11 juin 1867, est lui aussi naturalisé. Il a mêmement passé par le Conservatoire de Paris où il a remporté en 1888 le 1er prix de piano. Elève de Ch. de Bériot, il a notamment donné des concerts en Amérique. Il fut professeur au Conservatoire de Bucarest avant d'être nommé en 1914 à celui de Paris.

Victor Staub, né à Lima (Pérou) le 16 octobre 1872, a conquis tous ses grades au Conservatoire ainsi que dans les salles de concert de Paris où le public apprécie le brio et l'élégance de son jeu. En 1885 il a été lauréat de solfège, puis de piano préparatoire en 1886. Dans les classes supérieures il fut l'élève de Diémer et en 1888 sortit premier prix. Il obtint également un 1er accessit d'harmonie (1890). Victor Staub fut d'abord professeur au Conservatoire de Cologne. Puis on le nomma à Paris en 1907.

Victor Staub (photo Manuel frères)

Mme Marguerite Long est née à Nîmes le 13 novembre 1874. Dans sa ville natale, sa sœur, également pianiste, fut son premier maître. Marguerite Long vint ensuite à Paris où elle eut au Conservatoire Mme Sophie Chéné et Fissot comme professeurs. Marmontel fut son maître également. En 1891 on lui décernait le 1er prix de piano. Mme Long devait devenir une de ces virtuoses, qui, pourvus d'une solide culture classique, s'adaptaient avec une harmonieuse spontanéité aux formes musicales nouvelles épanouies au commencement de ce siècle. Elle fut l'interprète fervente et initiée de Debussy et de Fauré. Quand Mengelberg l'appela à participer aux solennités musicales du Concertgebouw, elle sut, triomphalement accueillie à Amsterdam et à La Haye, révéler à ce public étranger la Ballade de Fauré et la Fantaisie de Debussy. La veuve de Joseph de Marliave, cet écrivain d'un esprit ni fin et d'une si pure musicalité, tout pénétré de la pensée de nos plus grand compositeurs, a été faite en 1921 Chevalier de la Légion d'honneur. Plus encore qu'au professeur renommé à l'enseignement si riche et qui a groupé autour d'elle depuis des années une multitude de disciples, c'est à la musicienne qui a honoré en tous pays et en toutes circonstances l'art français que cette haute distinction est échue. En 1906, Mme Long était nommé professeur d'une classe de piano préparatoire au Conservatoire. En 1920, elle devint titulaire d'une classe supérieure, et de celle-là même qu'avaient illustrée déjà Zimmermann, Marmontel et Louis Diémer. La continuité du grand enseignement pianistique se poursuivait.

Marguerite Long (photo Manuel frères)

Plus « nouveau » encore dans le corps enseignant du Conservatoire, bien qu'ayant à plusieurs reprises assuré l'intérim de Diémer (pendant 8 ans), de Staub (1915-1918) pendant la mobilisation de ce dernier, de Cortot enfin (1920), M. Lazare Lévy, né à Bruxelles de parents français le 18 janvier 1882, a été l'un des plus fidèles élèves de Diémer. A Bruxelles, dès 4 ans, il avait témoigné pour la musique des dispositions les plus surprenantes. Toutefois il ne prit sa première leçon qu'à l'âge de huit ans avec un professeur féminin, Mlle Ellis. A 12 ans il venait à Paris. Il était alors reçu au Conservatoire, le premier de tous les postulants. Il en sortit en 1998 avec le 1er prix. Il avait été également l'élève de Lavignac pour l'harmonie, de Gedalge pour la composition.

M. Lazare Lévy a fait, principalement avant la guerre, le métier de virtuose dans toute sa variété mouvementée. Il a été à Berlin, en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Espagne, au Portugal, en Suisse. II s'est fait applaudir dans toutes les Associations Symphoniques parisiennes et dans les plus grandes villes de France. Ajoutons que durant le temps qu'il dirigeait au Conservatoire, en remplacement de Louis Diémer, la classe de son maître, il eut l'occasion de donner des conseils à des artistes comme Batalla, Marcel Dupré, Lortat, Ancouët. C'est en octobre 1923 qu'il fut nommé titulaire d'une classe supérieure. Il remplaçait Alfred Cortot, démissionnaire.

Lazare Lévy (photo Manuel frères)

Parmi les « favoris » de Louis Diémer, nous avons vu déjà figurer Armand Ferté, né à Paris le 22 octobre 1881, pianiste et chef d'orchestre, fondateur des Concerts Symphoniques de Grenoble. A seize ans, il a remporté son premier prix et en 1900 jouait au Concert Colonne. A la Société Nationale, quand Rhené-Bâton fit ses débuts de compositeur. Armand Ferté exécuta les Variations de ce musicien : soirée mémorable où Marcel Labey, Paul Ladmirault et Jean Huré figuraient au programme pour la première fois. Toute une génération musicale faisait en chœur ses primes armes ! Ensuite Ferté parut chez Lamoureux, chez Pasdeloup, à la Société des Concerts, parcourant l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, la Suisse, la Hollande. Tout jeune il devint le suppléant de Diémer au Conservatoire. Il y a peu de temps, sous les auspices de Mme Louis Diémer et de quelques admirateurs du maître, il fonda, dans une constante pensée de fidélité artistique à celui qui avait été son guide tant bienveillant, l'Ecole de piano Louis Diémer.

A peu près contemporains et de formations diverses ont milité en même temps mais sous des formes parfois opposées, Maurice Dumesnil, qui s'est fait apprécier dans les Concerts, et, depuis la guerre, principalement à l'étranger ; André-Bloch, né à Wissembourg, le 14 janvier 1873, 1re médaille de solfège en 1884, 1re médaille de piano préparatoire en 1886, 1er prix de piano en 1889, 1er prix d'harmonie en 1890, l'un des rares musiciens qui aient été Grand Prix de Rome à vingt ans (1893), pianiste, chef d'orchestre, professeur distingué, compositeur délicat et habile ; Georges d'Hombre de Lausnay (Paris, 15 mars 1882), 1re médaille de solfège en 1894, de piano préparatoire en 1896, 1er prix de piano en 1899, dont nous avons d'autre part indiqué le rôle comme chef d'orchestre, et que les grands Concerts ont consacré comme soliste (sa femme, Mme Georges de Lausnay est également une pianiste militante) ; Jean Gallon, né à Paris le 25 juin 1878, 1er prix de piano en 1897, d'accompagnement en 1899 ; Auguste Pierret, né à Bagnères (Hautes-Pyrénées) le 20 mai 1874, 1er prix de piano en 1891, professeur, mort tragiquement en 1914 ; Marcel Chadeigne (Paris, 2 janvier 1876) 1er prix de piano en 1895, professeur au Conservatoire et 1er chef des chœurs à l'Opéra ; Lucien Wurmser, né à Paris le 23 mai 1877, 1er prix de piano en 1893, élève de Ch. de Bériot, et qui, en marge d'une activité inlassable de chef d'orchestre, s'est fait entendre en de brillants concerts dans toute l'Europe et en Amérique.

***

L'apparition de Louis Diémer dans la famille des pianistes, le rayonnement si particulier de cette grande figure, puis l'intervention d'une longue théorie de ses disciples, nourris directement de sa doctrine et évoluant dans son sillage, nous ont fait pénétrer très en avant dans nos investigations parmi ces 50 années musicales. Mais en même temps nous nous détournions quelque peu de certaines autres entités du piano, laissant notamment de côté deux des plus admirables représentants de cet art.

C'est d'abord un très noble disparu qui s'impose à notre mémoire : Stéphane-Raoul Pugno, né à Montrouge le 24 juin 1852. Peut-être devait-il à ses origines italiennes cette chaude exubérance, qui, soigneusement dissimulée et contenue quand il convenait, se frayait le chemin certains jours à travers son sang français, vif et impétueux. Pugno avait fait d'abord de brillantes études chez Niedermeyer. Au Conservatoire il entra âgé de 14 ans. En 1866, il remportait une 2me médaille de solfège et, l'année suivante, la 1re médaille. D'emblée, en 1866, il avait obtenu son 1er prix de piano. Il eut encore : le 1er prix d'harmonie et d'accompagnement en 1867, le 1er prix d'orgue en 1869, le 2me prix de contrepoint et fugue en 1869. De 1872 à 1892, il demeura organiste de Saint-Eugénie. En 1874, il avait fait un court passage au Théâtre Italien (Ventadour) comme chef de chœurs. En 1892, il était nommé professeur d'harmonie au Conservatoire, en 1896, professeur de piano. Il garda cette chaire jusqu'en 1901. Pugno débordait d'une prodigieuse fécondité musicale. C'est à coup sûr la gloire d'un pianiste génial qui reste attachée à son nom. Mais il a consacré une grande partie de son existence à la composition, passionnément attaché à son labeur de créateur. Les résultats en fussent-ils parfois décevants qu'il trouvait là des joies d'artiste aussi complètes et peut-être plus profondes encore que dans ses plus beaux triomphes remportés sur l'estrade. Il cultivait agréablement tour à tour l'opéra bouffe, l'oratorio, le ballet, la mélodie, la musique de chambre. Sa grande Sonate pour piano alternait avec le Roman de la Marguerite, petit poème en prose pour piano et chant, la Résurrection de Lazare, oratorio très applaudi en 1879 chez Pasdeloup, avec Ninetta, opéra-comique en 3 actes, représenté à la Renaissance en 1882, et plus apprécié des musiciens que du public ! Les titres même de la plupart des ouvrages de Pugno ne forment-ils pas un contraste savoureux avec le tempérament artistique de ce musicien à la fois tumultueux et recueilli, toujours inspiré, et qui devait se représenter son art, semble-t-il, sous des traits d'une si austère pureté ! La Fée Cocotte (3 actes), les Papillons (1881), Viviane (5 actes, 1886), le Sosie, opéra bouffe (3 actes, 1887), le Valet de cœur, opérette (3 actes, 1888), le Retour d'Ulysse (Bouffes, 1889), la Vocation de Marius (4 actes, 1890), la Petite Fauvette (Renaissance, 1891), la Danseuse de corde, pantomime (3 actes, 1892), Pour le drapeau (3 actes, 1895), le Chevalier aux fleurs, ballet (1887), Mélinne, les Pauvres gens, telles sont les principales étapes de Raoul Pugno, compositeur. Il partageait ainsi son temps entre son travail personnel, l'enseignement et ses obligations de virtuose. Sous ce dernier aspect il s'égalait aux plus grands et pouvait supporter toutes les comparaisons. L'ancien et le nouveau monde étaient conquis à son prestige unique. A Paris les annales du Concert sauraient-elles enregistrer une sensation d'enthousiasme comparable à celle qui éclatait en ces prodigieuses séances de la salle Pleyel où Raoul Pugno communiait avec Ysaye dans la religion de Beethoven, de Franck, et de Fauré ? Un tel encens d'admiration montait autour de lui que les plus proches et les plus sincères parmi les amis du maître en étaient parfois attristés. Car un artiste à l'âme si sincère, à la nature si spontanée, décourageant par avance toute concurrence, incapable de porter un défi à quiconque, n'aurait dû susciter nulle rivalité. Or, des dents grinçaient parfois au seul bruit de toute cette gloire. De très grands artistes même, d'un concept musical diamétralement opposé à celui de Pugno, s'irritaient presque inconsciemment contre ce génie d'une essence si rare et si âpre qu'il devenait agressif à leurs yeux. Nous avons entendu à ce propos autrefois un vieillard, qui fut mêlé de très près à l'histoire de la musique, singulièrement du Conservatoire, conter cette anecdote. « J'ai eu deux fois, disait cet homme, la tentation de battre un musicien. D'abord lorsque Saint-Saëns, à la veille de la guerre, parla en ma présence contre Wagner, ce même Saint-Saëns qui, répondant un jour à une apostrophe du Kaiser : « Vous êtes le Mont-Blanc de la musique ! » lui avait dit : « Et vous, sire, vous êtes l'Himalaya du monde ! » La seconde fois que cette envie me prit, ce fut lorsque Diémer, devant lequel je venais de faire allusion à un concert donné par Pugno, m'interpella avec ce sourire narquois qui retroussait ses lèvres : « Comment dites-vous ? Pugno ? Tiens, il donne donc des concerts, il joue donc du piano, Pugno ? » Je songeais qu'il serait doux de calotter l'insolent. Mais je me retins et me contentai de lui répondre, avant de lui tourner le dos : « Non, Monsieur, Pugno ne joue pas du piano : il fait de la musique, LUI ! »

Nous pouvons, le recul du temps aidant, considérer avec sérénité et juger sans sévérité ces petits antagonismes qui, de leur vivant, vinrent opposez plus ou moins deux artistes, égaux en célébrité, différents par la formation et par l'expression. Quoi d'étonnant à ce qu'un Diémer, dont le talent était toute netteté, toute clarté, tout classicisme, toute précision, se soit parfois montré rebelle au charme enveloppant du jeu d'un Pugno — jeu fait de sonorités onctueuses, de douceur et d'intense puissance, mais dont la grandeur lyrique, dont le romantisme tumultueux s'accompagnaient aussi d'une désinvolture superbe capable de donner parfois l'impression d'un certain laisser-aller et de quelque confusion ?

Disparus tous deux aujourd'hui, Diémer et Pugno ont été surpassés dans le temps, si l'on peut dire, par Francis Planté, interprète de génie, vieillard solide et laborieux, et qui, après une carrière exceptionnellement longue, dévouée toute entière au culte de la musique et des musiciens, réunit à présent aux yeux de ses descendants émerveillés tous les traits du patriarche et de l'apôtre.

François Planté naquit le 9 mars 1835 à Orthez, dans les Basses-Pyrénées, d'une famille originaire de Basse-Navarre. Presque encore au maillot il partait pour Paris et, détail sans poésie mais historique, accomplissait le voyage sur une chaise percée. Son père se fixa boulevard Beaumarchais. Là, le jeune Francis commença ses études à l'âge de 4 ans, sous la direction d'une élève de Franz Liszt, Mme de Saint-Aubert. Le 5 janvier 1845 il était admis à suivre comme auditeur les classes de Marmontel, le père, au Conservatoire. L'année suivante, il était reçu élève, et, en juillet 1850, partageait avec Jules Cohen le 1er prix de piano. Il avait 11 ans, son camarade 15. Son succès était assombri par le demi-échec de son grand ami Lestoquois, qui n'avait obtenu qu'un 2me prix. Le morceau de concours imposé avait été la finale de la Sonate de Thalberg. Planté suivit ensuite le cours d'harmonie de François Bazin. En 1854 il remporta le 1er accessit et en 1855 un 2me prix d'harmonie et d'accompagnement pratique. Carafa avait été, dit-on, émerveillé par l'aisance avec laquelle le jeune concurrent avait supporté la lecture à vue de sa partition Mazaniella. Entre temps, l'heureux lauréat avait eu l'honneur insigne d'être choisi par Alard et Franchomme pour participer à leurs séances de trios de piano, violon et violoncelle.

Francis Planté, devant qui s'ouvrait, dès sa plus tendre jeunesse, un avenir fructueux, riant, rempli de promesses, devait se distinguer par le calme, la sérénité, la maîtrise de soi dont il faisait preuve en face du succès naissant. Très éloigné de l'agitation fébrile de ceux qui, presque encore enfants, impatients de triomphes et de gains, voudraient forcer la victoire avant même de savoir porter les armes et se jetteraient volontiers aux naseaux de la gloire dans l'espoir de la saisir au passage, Planté recherchera de bonne heure l'isolement paisible et fécond. « Je suis né retiré » disait-il. Dans cette parole est un peu du secret de son existence si fière et si pleine d'unité. Sa première retraite eut lieu à Paris même. Madame Erard l'accueillit dans son château de la Muette, dans cet endroit appelé primitivement la Meute où par ordre de Louis XV on élevait les chiens destinés aux chasses du bois de Boulogne. Là, le Roi Frivole abritait également ses amours avec Mlle de Romans et dont l'abbé de Bourbon fut le fruit. C'est dans ce château que s'était tenu, en 1790, le Banquet de la Fédération. La Révolution l'avait ensuite ravagé. Nous avons déjà montré Sébastien Erard installé dans ce château. Il l'avait acquis sous Louis XVIII. Du vivant de Pierre Erard, sous le second Empire, Thalberg et Moschelés, Marie Jaell et Rubinstein, Franz Liszt lui-même s'y faisaient entendre, ainsi que, tout jeunes, Sarasate et Planté. Berlioz, Jules Janin, Gounod, Emile Ollivier étaient dans l'auditoire.

Planté avait inspiré à Liszt une très vive affection. Celui-ci, en souvenir de leurs rencontres à la Muette, qu'il appelait la Mecque des pianistes, lui avait donné son portrait de la sorte signé : « Le vieil enfant gâté ». Ils se retrouvaient aussi chez Emile Ollivier. Planté fréquentait encore le salon de Rossini, rue de la Chaussée d'Antin. Mme Rossini l'aimait tendrement.

Chez elle, Planté dînait avec Félicien David ; puis, dans le nouveau domicile de Rossini, avenue Ingres, près du Ranelagh, il faisait la connaissance de la Patti. Rossini, qui était gourmet, écrivait à son jeune ami ce mot amusant : « C'est Dieu qui vous aura inspiré en m'adressant les Hortolans (!) si désirés. J'étais souffrant mais, à la vue de ces jolies petites bêtes, j'ai été guéri à moitié et la douce mastication a complètement achevée (!) ma guérison. Soyez béni des hommes et de Dieu et de celui qui vous dit : composez. Et croyez-le pour toujours votre affectionné de cœur » (1).

(1) A. Dandelot : Francis Planté. Une belle vie d'Artiste.

Francis Planté se livra peu, ou en tous cas fort discrètement, à la tentation de la composition. Mais, sans emballement, avec une décision réfléchie, mettant tous les intervalles qui convenaient entre ses tournées et ses concerts, il répondit à l'appel de la vocation d'interprète. Le 10 février 1861 il avait joué triomphalement à la Société des Concerts. En 1869, on l'entendit à Monte-Carlo. Puis il partit pour Naples. Thalberg l'y reçut et l'installa dans une villa où il fit spécialement envoyer un piano à queue. On raconte que Planté pour remercier les porteurs de leur dérangement leur joua la Tarentella de Rossini.

A Rome, Liszt le chargea de faire entendre à la princesse de Wittgenstein, sœur du cardinal de Hohenlohe, la Légende de Saint-François de Paule marchant sur les flots. On jugeait alors que le morceau était inexécutable ! A Florence, à Milan où il eut comme partenaires Mme Miolan-Carvalho et Delphin Alard, il donna plusieurs séances. En 1873, il participa au concert donné à Nancy pour la fête de la délivrance du territoire. Alors il entreprit de grandes tournées. En France, le violoniste Sivori fut souvent son compagnon de voyage. On acclama Planté à Petrograd — dans des séances avec orchestre que Rubinstein dirigea lui-même — à Moscou, en Espagne, en Belgique. Ces triomphes semblaient devoir se répéter indéfiniment quand le virtuose fêté et admiré se retira brusquement à Mont-de-Marsan, par un caprice eût-on dit : en réalité par cette volonté lucide et forte que l'on retrouve présidant à tous les actes et à toutes les attitudes de son existence.

M. Marrast, qui avait épousé Louise Planté, tante de Francis, faisait construire à Mont-de-Marsan l'actuelle « Maison Planté ». Sans enfant, il la légua au neveu tendrement aimé qui avait tant de fois cherché refuge et silence dans ses murs. Après son mariage avec Mlle Jumel, dont il eut cinq enfants, Francis Planté alla passer plusieurs années à Pau. Il y resta de 1887 à 1895, puis avec joie retourna dans la maison familiale de Mont-de-Marsan. Enfin il se fixa d'une manière définitive dans ce domaine de Saint-Avit où le respect et l'affection populaire l'entourent et auquel ne l'arrachent que de rares circonstances — toujours les mêmes. Car Planté, dans son apostolat d'artiste, croit discerner à certains moments les signes d'une mission supérieure et humaine à laquelle il ne se dérobe jamais. Dès 1878, il ébauche en quelque sorte une préface à la longue suite d'actes de dévouement charitable qui vont désormais jalonner sa vie. Le 26 octobre, avec le concours de Mlle Engaly, de Faure, et de l'orchestre de la Société des Concerts, il participe au Trocadéro à un grand gala au bénéfice de l'Association des Artistes Musiciens. En 1893, il se fait entendre à la chapelle du Dépôt de Mendicité à Bordeaux. Dans cette ville il joue encore à la Société Philharmonique ou à la Société Sainte-Cécile. Sous le proconsulat de Gabriel Marie il y donne un concert que dirige Vincent d'Indy. Il joue la Fantaisie avec chœurs de Beethoven, les Variations Symphoniques de César Franck, la Symphonie sur un chant montagnard de d'Indy.

En 1896, à l'église de Mont-de-Marsan, avec l'organiste Joseph Daene, il organise une audition de pièces pour piano et orgue de Camille Saint-Saëns. A Cauterets son vieux maître Marmontel a la joie de l'entendre.

Les dimanches 10 et 27 avril 1902, Planté effectua sa rentrée à Paris : apparition de courte durée mais combien mémorable ! A la Société des Concerts il joua le Concerto en ré mineur de Mozart et, avec Hennebains et M. Nadaud, le Concerto en ré majeur pour piano, flûte et violon de J.-S. Bach. Il fallut qu'il ajoutât à ce programme l'Etude pour la main gauche de Chopin et une Danse Hongroise de Brahms. Edouard Colonne, de son côté, organisa avec son concours quatre concerts avec orchestre à la salle Erard. En 1903, après avoir accepté de figurer dans le jury du Prix Diémer, (dont faisaient également partie Saint-Saëns, Massenet, Théodore Dubois, Paladilhe, Paderewski, Pugno, Rosenthal, Chevillard, Philipp, Wormser, de Greef et Lavignac), Francis Planté entra à nouveau dans une période d'isolement.

Il joua pourtant au profit de la Maison de Retraite de Pont-aux-Dames, sur la prière de Constant Coquelin. Puis les mardi 18 et jeudi 20 juin 1907, au bénéfice de la Société mutuelle des professeurs du Conservatoire fondée par Alph. Duvernoy, il donna deux Festivals au cours desquels il joua à deux ou trois pianos avec Louis Diémer, Raoul Pugno, Edouard Risler et Alfred Cortot. Mme Rose Caron faisait un intermède vocal. Paul Taffanel dirigeait l'orchestre des élèves du Conservatoire. Dans ce programme, les Variations de Schumann furent interprétées dans la version primitive, avec deux violoncelles et un cor. En mars 1913, le secrétaire général de la Société des Concerts, le clarinettiste Mimart, avait en vain sollicité Planté de jouer un Concerto de Beethoven. L'Ermite semblait désormais violemment attaché à sa retraite.

Mais la guerre allait le contraindre à s'en évader Francis Planté trouvait, dans la tragique actualité des événements, matière à se dévouer de toutes manières. L'œuvre du « Noël du soldat Landais », puis celle du « Convoi Landais » (automobiles de radiographie et de stérilisation qui furent utilisées par la 5e armée, 18e corps) requirent successivement son activité. Puis Francis Planté commença cette inoubliable série de Concerts au profit des soldats et des blessés.

« Fuyant les salles brillantes, la grande lumière, l'estrade bien en vue, écrit M. A. Dandelot, Francis Planté, afin d'enlever tout caractère de fête ou de réclame personnelle, veut jouer derrière un rideau de verdure, caché aux regards, impersonnel, dans l'asile de la prière, choisissant de préférence les chapelles les plus modestes, parfois situées en des faubourgs écartés ». Sainte-Madeleine de Mont-de-Marsan, Saint-Vincent-de-Saintes à Dax, la chapelle des Dominicaines de Biarritz, Notre-Dame-de-Pau, la chapelle Saint-Louis-de-Gonzague de Bayonne, les chapelles de Bordeaux, d'Orthez, de Saint-Sever, d'Arcachon, d'Ayre-sur-Adour, de Nérac, de Toulouse, de Saint-Jean-de-Luz, de Morieux sont les lieux choisis pour ces séances où l'artiste officie en musique, mélodieuse expression d'un pieux élan collectif vers toute la misère du monde qu'il s'agit de soulager. Puis le jeudi 29 juin et le mardi 4 juillet 1916, ce sont les deux grandioses concerts spirituels donnés en la Crypte de l'Annexe de Saint-Honoré d'Eylau, et dont le retentissement moral et le résultat moral dépassèrent toute attente.

Laissons encore la parole au fidèle historiographe de Planté :

« Folie, disait-on ! Comment songer à remplir un tel vaisseau pour un simple récital de piano ? Comment aussi espérer qu'un public se placera avec ordre dans un tel espace où l'on ne dispose pas moins de cinq mille places ?

Sans se soucier de tout cela, Planté fait transporter un Erard à la crypte, y surveille la confection de son entourage de verdure, tandis qu'on procède à une organisation très méthodique des diverses places en ménageant de nombreuses entrées et des passages suffisants. Pendant ce temps la location est ouverte. En moins d'une semaine toutes les places sont retenues pour les deux séances projetées, et nombre de retardataires ne peuvent trouver le moindre coin ».

Au programme du premier de ces concerts, Planté avait inscrit Beethoven, Chopin, Liszt et auprès d'eux Saint-Saëns, d'Indy, Widor, Théodore Dubois, d'Indy, Chabrier, Gabriel Fauré et Albéric Magnard. Le second programme comprenait également des œuvres de A. Rubinstein, C. Franck, Albéniz, Granados et Claude Debussy.

Planté organisa encore les 11 et 12 juillet deux séances de musique de chambre chez le Prince Jacques de Broglie au bénéfice de l'Association Nationale Française pour la protection des Familles des Morts pour la Patrie. La jeune violoniste Noëla Cousin, André Hekking exécutèrent avec lui le Trio op. 8 de Chopin, la Sonate de Rachmaninov pour piano et violoncelle et celle de Saint-Saëns pour piano et violon, enfin le Concert en ré majeur op. 21 d'Ernest Chausson avec un quatuor où figuraient André Hekking, G. Tinlot, Le Béranger et H. Benoît. C'est M. Pierre Lalo qui faisait remarquer, précisément à l'issue de ces concerts, que, tandis que Liszt, devenu vieux, privé de sa force première, ne semblait plus jouer qu'en demi-teintes, tandis que Saint-Saëns, toujours impeccable, accentuait la sécheresse de son jeu, Francis Planté, au contraire, non seulement conservait ses qualités de style et d'interprétation, mais semblait acquérir avec les ans, plus de puissance, d'éclat et de valeur. A chacune de ses nouvelles apparitions, bien loin d'avoir à déplorer une déchéance, on a pu avoir l'impression que ses dons prodigieux s'étaient comme développés, fortifiés. C'est que jamais la retraite dans laquelle Francis Planté s'enfermait n'a été consacrée au repos. Jamais le solitaire de Saint-Avit ne s'est drapé dans sa gloire pour s'en faire un linceul. Nul n'a été plus que lui éloigné de tout orgueil. Chaque jour de sa vie a été un exemple de labeur acharné, de modestie, presque d'humilité. Levé dès l'aube, il s'asseyait devant son Erard et jusqu'au soir, tard souvent dans la nuit, ne se laissant distraire par quelque soin domestique ou familial que pour revenir aussitôt prendre sa place. Il égrenait les heures dans son studieux effort, s'astreignant aux exercices d'élèves, travaillant ses doigts inlassablement et, surtout, s'attachant avec une patience presque anxieuse, un doute de soi-même touchant, à surprendre la vraie intention du musicien jusque dans les moindres nuances de son œuvre : jamais satisfait d'une interprétation qui lui semblait toujours au dessous de ce qu'eût voulu le compositeur.

A 80 ans comme à 40, Planté est rarement rentré d'un concert sans reprendre d'un bout à l'autre le programme qu'il avait exécuté pour étudier et corriger les défauts qu'il avait remarqués dans son interprétation et ramener un peu celle-ci vers les régions de la perfection qu'il entrevoyait toujours en un rêve et vers lesquelles il avait toujours les yeux fixés, sans penser pouvoir jamais les atteindre.

Francis Planté, en raison de son grand âge et de sa longue expérience, aurait pû, comme d'autres, rester attaché aux formes d'art du passé. Or personne ne s'est montré plus passionnément curieux de l'évolution musicale. Nul n'a porté un intérêt plus agissant à l'éclosion de l'école moderne de la musique et du piano. Nul n'a davantage aimé les grands promoteurs de ce mouvement. Gabriel Fauré, Vincent d'Indy, Claude Debussy furent ses amis. Il accueillit Pierre de Bréville, Roger Ducasse, Gustave Samazeuil. Lors des séances de Saint-Honoré d'Eylau, Debussy, cruellement malade, vainquit souffrances et fatigue pour être présent dans la crypte et Planté, au dernier séjour qu'il fit à Paris du vivant de l'auteur de Pelléas, consacra au grand malade d'affectueuses visites.