Cinquante ans de musique française (1874 - 1925)

Henri Matisse : la Leçon de piano, Henriette et ses frères (1923)

MUSIQUE DE CHAMBRE ET PIANO

par Pierre HERMANT

On a souvent reproché aux compositeurs de notre pays d'avoir une tendance naturelle à s'occuper davantage de musique de théâtre que de symphonie ou de musique de chambre. Ce reproche se trouve, en effet, souvent fondé et particulièrement au milieu du XIXe siècle — d'où vint la réaction à laquelle on a assisté depuis un peu plus de cinquante ans et qui détermina, dans le sens de la musique pure, un mouvement très généralisé et accentué.

Il ne faudrait pas en conclure cependant que la préoccupation en est nouvelle et n'exista jamais jusque-là en France. Il suffit de rappeler les pièces de clavecin — seul ou en concerts — de Jean-Philippe Rameau (1683-1764) — celles aussi de François Couperin, dit le Grand (1668-1733), dont le style fut pris quelquefois comme modèle par J.-S. Bach, dans sa jeunesse.

Au milieu du XVIIIe siècle, François-Joseph Gossec (1724-1829) — qui devait être, par la suite, le compositeur quasi officiel de la République et se faire connaître par les hymnes et les chants qu'il conçut pour ses fêtes patriotiques — écrivait son premier quatuor à cordes, précédant en cela J. Haydn lui-même, comme il l'avait précédé de cinq années pour la composition de sa première symphonie (1754). Grétry (1741-1813) composa, également avant Haydn, plusieurs quatuors et sonates, ainsi d'ailleurs que des symphonies : l'évolution musicale amenait par là, et conjointement dans les deux pays, la création des formes nouvelles.

Mais c'est seulement en Allemagne que ces formes devaient d'abord, comme chacun sait, se développer et donner lieu à d'impérissables chefs-d’œuvre — et tandis que Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann y consacraient leurs magnifiques imaginations, le génie français ne s'y essayait, à la vérité, que rarement ou, surtout, ne produisait que des ouvrages dont le médiocre intérêt a motivé depuis le complet et légitime oubli. Ce n'est pas qu'il n'y ait eu, même au début du XIXe siècle, quelques adeptes convaincus du genre naissant qui nous occupe — si l'on en juge, tout au moins, par le nombre imposant de leurs œuvres. Témoin Onslow (1784-1852), membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui ne produisit pas moins de trente-quatre quintettes... Témoin Reber (1807-1880), membre aussi de l'Institut (il devait laisser son fauteuil à C. Saint-Saëns) qui, à côté d'opéras-comiques, écrivit un assez grand nombre d'œuvres de musique de chambre.

De célèbres exécutants s'assemblaient dans le même temps en quatuors, le réputé violoniste Baillot (1771-1842), son gendre Eugène Sauzay (1809), qui s'appliquèrent à faire connaître les œuvres de Haydn, Mozart, Beethoven, y compris les derniers quatuors du maître de Bonn — pour lesquels Sauzay écrivait, en 1861, un essai et un catalogue thématique — les violoncellistes Duport, Franchomme, le violoniste Alard, etc...

Il y avait, à cette époque, une véritable hardiesse à jouer les dernières œuvres de Beethoven, que la plupart trouvaient incompréhensibles ou même confinant à la folie. Il en fallut longtemps encore après, puisque, vers 1886, Alb. Magnard disait qu'il était nécessaire, pour les entendre, d'aller en Allemagne, et que, vers 1893, c'était presque un événement que d'assister à des auditions comme celles organisées à l'Institut Rudy par le quatuor Geloso, Tracol, Monteux, Schneklüd — séances religieusement suivies par les jeunes d'alors qui portaient nom entre autres : A. Magnard, P. Dukas... C. Chevillard, dont on ne soupçonnait pas la future carrière de chef d'orchestre, y prenait de temps en temps part comme pianiste.

Les compositions importantes de musique de chambre, qui seules nous soient restées, ont donc été rares ou peu marquantes, en France, jusque tout au moins en 1842, où nous notons les quatre trios de C. Franck, le maître de Liège, que nous aurons à étudier par la suite comme auteur de modèles inoubliables. Puis, avant 1865, d'intéressantes productions d'Ed. Lalo. Enfin, avant 1874, le quintette, le trio en fa et la première sonate pour violoncelle de C. Saint-Saëns. Toutes ces œuvres se trouvent, comme on le voit, signées de noms fort proches de nous — et qui, en réalité, sont ceux des premiers musiciens français ayant réussi à donner de puissantes et originales productions de musique de chambre. Il convient de saluer ici ces premiers ancêtres qui ont montré, dans des temps héroïques et difficiles, la route depuis à tant d'autres et solidement posé les fondations de notre école moderne. C'est grâce à eux qu'elle a pu s'établir, se développer et aboutir à cette extraordinaire efflorescence qui en fait maintenant, sans doute, la principale école de musique européenne.

***

Il y a un peu plus de cinquante ans un effort fut définitivement tenté pour développer parmi nous la production de la musique de chambre. Ce fut celui des fondateurs de la Société Nationale, en 1871. Jusque-là, et comme nous venons de l'indiquer, les tentatives avaient été éparses et sans grands liens. Un noyau de disciples cependant, dans les quelques années qui précèdent, s'était groupé autour de C. Franck, dès avant la nomination de ce dernier au poste de professeur d'orgue au Conservatoire (1872) : Arthur Coquard, Alb. Cahen et Henri Duparc, puis Alexis de Castillon — ensuite (à partir de 1872) V. d'Indy, A. Holmès, E. Chausson — plus tard P. de Bréville, L. de Serres, G. Ropartz, Ch. Bordes — enfin G. Lekeu — qui furent les élèves, les fils de celui qu'on a dénommé si justement le Père Franck.

Quant à Saint-Saëns, très indépendant et désireux de conserver une liberté lui permettant de voyager à sa fantaisie — de quitter la place impromptu, fût-ce à la première exécution d'un de ses opéras, pour s'évader aux Iles — il n'a guère formé réellement que deux élèves : MM. G. Fauré et A. Messager. Il n'a pas souhaité, semble-t-il, constituer un groupe, établir une véritable école, ainsi que cela s'est passé pour C. Franck et ensuite pour M. V. d'Indy qui, lui, a estimé, plus que tout autre, que ce devait être un des buts, un des devoirs de sa vie — devoir qui, par la suite, a donné naissance, sous son impulsion et celle de Ch. Bordes, à un nouveau Conservatoire indépendant et de tendances nettement particulières : la Schola Cantorum (1900), où l'on cultive de préférence la musique pure, abandonnant les études plus théâtrales à l'ancien Conservatoire officiel.

Tous ces musiciens contribuèrent plus ou moins à l'institution de la Société Nationale, dont A. de Castillon, en qualité de secrétaire, rédigeait les statuts.

Henri de Toulouse-Lautrec : le Piano

Il faut noter également parmi eux — car il était très lié avec la plupart — Em. Chabrier, qui devait avoir, dans un avenir éloigné, une action considérable sur notre musique en général et notamment sur celle de piano.

D'autres apparaissent dès l'origine, et on peut constater par la lecture des programmes du début, des premières auditions d’œuvres de MM. Th. Dubois, Widor — de Bizet, Massenet, Chauvet, Guiraud, Bourgault-Ducoudray.

Mais c'est à Saint-Saëns que revient véritablement l'honneur de la fondation, ainsi qu'à R. Bussine, professeur de chant au Conservatoire. Des concerts réguliers furent donnés depuis le 17 novembre 1871 (en tête de la première séance : le trio en si bémol de Franck, exécuté par Garcin, Jacquard et l'auteur) — les programmes de ces séances étaient d'abord écrits à la main... Puis l'importance et l'influence s'augmentant, toute une série de jeunes musiciens — toujours plus nombreux — encouragés, il semble, par la perspective de voir leurs productions exécutées et goûtées d'un public sympathisant avec eux, s'éprirent du désir d'écrire des œuvres de musique pure et de s'essayer dans un genre élevé, loin du théâtre, de son faux brillant et de ses mécomptes.

Cependant, au bout de quelques années (1881), l'autorité de Franck ayant considérablement grandi, son ascendant sur ses élèves, sur le mouvement musical français, étant apparu au premier plan, Saint-Saëns commença à se désintéresser de l'œuvre qu'il avait créée. Au début, seuls les ouvrages des compositeurs vivants de notre pays devaient alimenter les programmes. M. d'Indy ayant proposé que l'on y adjoignit ceux des classiques et des étrangers, et cette proposition ayant été adoptée, R. Bussine et Saint-Saëns donnèrent leur démission, Franck devint président, M. d'Indy, secrétaire — puis, à la mort de Franck, président à son tour avec, comme successeur au secrétariat, M. de Bréville.

Depuis, les tendances s'étant diversifiées, d'autres mouvements s'étant manifestés — sous l'impulsion surtout de M. Fauré et de Debussy — une scission se produisit parmi les compositeurs français et donna lieu à une nouvelle société : la Société musicale indépendante qui fut fondée, en 1909, sous la présidence de M. G. Fauré.

***

Si l'on recherche quelles sont les diverses influences qui ont contribué à la formation du style des musiciens devant servir, pour ainsi dire, de piliers à notre école moderne, si en déclin par ailleurs depuis la fin du XVIIIe siècle — à part H. Berlioz, qui ne fut pas précisément un adepte de la musique dite « pure » — ces influences s'étant trouvées forcément allemandes, puisque la musique pure moderne s'était, jusqu'alors, développée en Allemagne seulement (depuis ce qu'on peut appeler sa création par J. Haydn), on doit constater que C. Franck dérivait, du moins à beaucoup de points de vue, de Beethoven ; Ed. Lalo se rapprochait davantage des romantiques, surtout de Schumann ; Saint-Saëns semble un descendant quasi direct de Mendelssohn — et Chabrier, dont nous avons à nous occuper ici au point de vue du piano, se trouve être une sorte d'intermédiaire entre R. Wagner et la future jeune école française des premières années du XXe siècle. Il en fut, comme nous le verrons plus loin, une sorte de Philippe Emmanuel, semeur généreux et très inconscient de toutes les nouveautés extraordinaires et inattendues qui devaient germer grâce à lui, plus tard, pour notre joie, chez un Cl. Debussy ou un M. Ravel. Sa personnalité qui, de prime abord, a pu sembler moins importante que celle d'un Franck ou d'un Saint-Saëns, était ainsi destinée — avec celle de M. G. Fauré — à favoriser la naissance de l'évolution qui a définitivement libéré notre école, sinon de toute influence étrangère, du moins de l'influence allemande, et permis son épanouissement propre.

Il semble qu'au début C. Franck ait été appelé à une sorte de mission d'épuration et d'assainissement du style français, embourbé au milieu du XIXe siècle dans des marécages singulièrement vaseux. Déjà Ch. Gounod avait réagi contre les productions des Meyerbeer et des Halévy, contre les mélanges sans nom des mauvais sous-Weber ou d'italianismes pires encore. Mais, son activité s'étant donné carrière au théâtre, il n'a pas trait à cette étude et resta d'ailleurs fort frelaté. Il était réservé à Franck d'être l'apôtre, d'honnêteté et de pureté, qui sût faire choix des matériaux, les ordonner, les cimenter et tenter de nouvelles architectures, dérivées très directement, certes, des architectures allemandes, mais cherchant à atteindre, par leur vie propre, un idéal d'une grande et particulière noblesse. Ses élèves sont restés, avec des tempéraments divers, dans la voie qu'il avait tracée. L'un d'entre eux, M. V. d'Indy, doué d'une personnalité plus forte, et subissant en même temps l'action d'autres ascendances — Berlioz, Wagner, les romantiques allemands — a continué son œuvre, en la modifiant assez profondément, dans une direction qu'il est permis de juger différemment et, formant à son tour école, l'a menée à un épanouissement trop parfait peut-être et qui aurait en tous cas besoin de recevoir à nouveau les bienfaisants effluves de la vie.

Ce n'est pas ici le lieu d'apprécier la manière dont s'est fait sentir chez Franck et ses disciples l'influence beethovenienne, et nous comptons y revenir par la suite de ce travail.

L'influence schumannienne qui a touché — d'ailleurs d'assez loin — Ed. Lalo s'est présentée depuis chez de nombreux compositeurs et d'une façon moins définie que l'influence beethovenienne, sans doute parce que d'un caractère moins général que celle de Beethoven.

Celle de Mendelssohn est, chez C. Saint-Saëns, plutôt une certaine parenté de tempérament qu'une influence d'école. Lalo n'a pas laissé de postérité bien directe. Quant à Saint-Saëns, fort isolé lui aussi, on doit tout au plus dire qu'il a, en tant qu'aîné, contribué à l'établissement du style de M. Fauré, mais la filiation, qui peut s'établir entre ces deux maîtres et leur ancêtre Mendelssohn, est bien plus en profondeur qu'en surface, bien plus en esprit que dans les arrangements sonores, et M. Fauré est aussi éloigné en apparence de Saint-Saëns que M. Ravel, élève de M. Fauré, et troisième terme de cette descendance, est assurément distant de son maître.

Il n'est pas niable pourtant, pour celui qui cherche à mettre un ordre, à établir des groupements dans les directives de nos musiciens, que l'on peut dire : il y a d'une part C. Franck, ses disciples, M. d'Indy et ses descendants — d'autre part une école, ou, si l'on veut, une tendance, beaucoup moins nette à la vérité, mais commune à ces esprits si divers : C. Saint-Saëns, M. G. Fauré, M. M. Ravel — auxquels il convient naturellement d'adjoindre les élèves directs de M. Fauré, que leur originalité moindre a laissés davantage soumis à l'ambiance de leur maître. J'étudierai par la suite la haute personnalité de M. G. Fauré, à qui il est au demeurant fort difficile de fixer des antécédents, mais que l'on peut considérer bien plus, à l'évidence, que C. Saint-Saëns, comme le premier musicien véritablement français des cinquante dernières années.

De même que M. d'Indy a renouvelé l'école de Franck par l'adjonction d'influences que Franck n'avait pas subies, de même M. Ravel n'a pu renouveler celle de M. Fauré qu'à la suite de l'apparition d'une autre personnalité, celle de Cl. Debussy.

C. Franck et ses élèves, puristes que l'on pourrait appeler les Parnassiens du mouvement musical, aboutissant à une sorte de scientisme sous l'action de M. d'Indy — M. Fauré, resté très classique de forme, mais avec une orientation vers le chatoiement, la joie des amalgames sonores, pris pour eux-mêmes dans une sorte d'indifférence extasiée, le plus loin possible de l'humanité — entrave à l'épanouissement divin de la musique — une troisième école devait venir qui, décidément, coupe les attaches liant encore la musique française et la musique allemande. C'est celle qui a pris naissance avec Cl. Debussy.

Des influences diverses et aussi complexes que l'art auquel il a donné naissance : musicales, poétiques, picturales, influences qui, passant par dessus l'Allemagne, vont chercher des éléments de régénération dans l'école russe, principalement chez Moussorgski — qui, se laissant attirer par l'Extrême-Orient même, ne sont pas étrangères au japonisme, aussi à ces danseuses javanaises qui furent la joie de Paris à l'Exposition Universelle de 1889 — des désirs de faire participer la musique aux théories picturales de l'impressionnisme — bien d'autres antécédents encore (Em. Chabrier notamment) présidèrent à la formation du génial créateur de Pelléas et Mélisande, des Nocturnes, du Quatuor — et à l'adresse unique du metteur en œuvre de ses théories propres dans ses nombreuses compositions pour piano.

Après les puristes et les classiques mendelssohniens, nous trouvons en lui le fondateur d'une sorte d'impressionnisme en musique. Ce qu'on pourrait appeler sans exagération sa réforme du style français a rencontré de nombreux adeptes qui le suivirent avec conviction, jusqu'au jour où la lassitude du vague et de l'imprécision a amené, comme cela devait avoir lieu fatalement, une réaction. Et, ces dernières années, a apparu un nouveau mouvement qui recherche, par contre, la précision, la netteté, tout en essayant de pousser plus loin encore que Debussy les recherches de tonalité. Après le chromatisme romantique, venu d'Allemagne, après ce que Wagner — par ironie pour lui-même — avait appelé : « l'orgie dégoûtante des modulations modernes » — mais qui, tout au moins, participait de tonalités nettement définies, Debussy avait évolué vers l’imprécision tonale. Les jeunes musiciens actuels, par une surenchère, aboutissent à la superposition, à la simultanéité de tonalités différentes.

***

Tels semblent être, en un aperçu très succinct et synthétique, la genèse, l'évolution, les aboutissements du mouvement très important qui s'est établi en France depuis environ un demi-siècle. De toutes ces tendances, musicalement si intéressantes, tant en ce qui concerne l'architecture de la mélodie — je l'entends non seulement pour C. Franck mais aussi pour Cl. Debussy, dont nous verrons plus tard que c'est l'intérêt maître —qu'en ce qui a trait à l'architecture harmonique et tonale. le moins qu'on en puisse dire c'est qu'elles constituent un effort d'une diversité et d'une puissance qui ne le cèdent en rien aux meilleures périodes du passé.

Il y a cependant un point de vue qui avait été estimé jusque là comme le principal, notamment en Allemagne, à la fin du XVIIIe siècle — je veux dire le point de vue de l'humanité — qui est passé chez la plupart de nos musiciens — beaucoup moins chez Franck, et Debussy, en tous cas, excepté — au second plan. Presque tous ont eu, en général, l'ardente préoccupation d'être des spécialistes. Ils ont compris la musique, en tant que forme, comme devant être le but unique de leurs efforts. Ils n'ont pas voulu apercevoir qu'elle était non un but, mais un moyen — et, qu'au demeurant, quelque attrait de surface que puisse avoir telle ou telle œuvre, la valeur sensible de l'homme qui établit ces architectures, ces joyaux ou ces prestidigitations reste toujours plus à considérer que les productions mêmes et, en dernière analyse, seule à retenir. Chez Haydn, de même que chez Mozart ou chez Beethoven, ou depuis chez Schumann — et auparavant de même chez J.-S. Bach — le jeu des sonorités était nettement dépendant de l'état d'âme de l'auteur au moment où il composait et sa recherche principale était d'exprimer cet état d'âme. Chez eux la musique servait, elle ne dominait pas. Elle n'était, suivant en cela un ordre supérieur, qu'un moyen, un truchement employé par un homme comme les autres, quoique musicien — et je crois que les noms cités plus haut sont ceux de grands et purs musiciens — pour confier à un autre homme, l'auditeur, le secret de sa force ou de ses angoisses, de ses joies ou de ses douleurs — toute la gamme, en un mot, des sentiments qu'il éprouvait, que nous sommes susceptibles d'éprouver nous-mêmes, mais que seul il savait exprimer avec cette clarté, cette intensité. En même temps que nous jouissons, à l'audition de leurs œuvres, d'une pure satisfaction dérivée de la magnificence de leurs architectures, de l'éclat ou des nuances de leurs harmonies, du rythme génial de leurs conceptions, en même temps ils ne croyaient pas que ces beautés pures et froides devaient se contenter d'exister seules et sans but — quasi entre ciel et terre. C'était un langage qu'ils parlaient, langage que l'on peut considérer en soi, mais qui n'a pas en soi sa fin. Et cette fin c'était de traduire d'abord des sentiments, des émotions humaines. On ne peut venir dire que les temps sont changés : il y a des choses qui ne peuvent changer.

Faudrait-il croire, d'autre part, qu'il y aurait là une conception particulière, française, de l'art musical, s'opposant à celle des Allemands, par conséquence des qualités propres de notre race ? L'élégance, le raffinement, l'esprit, l'ironie ou — aussi bien — l'équilibre, la raison ne peuvent nous faire dénier cependant par ailleurs le mouvement, la passion et l'enthousiasme. Et quelques-uns de nos musiciens, tout en restant bien français, ont eu ces dernières qualités : Berlioz, et, combien loin de Berlioz, Debussy — qui, dans plusieurs de ses œuvres, a su trouver des accents traversant la surface d'un merveilleux décor pour atteindre le fond bouleversant des émotions humaines.

Racine a dit dans la préface de Bérénice : « La principale règle est de plaire et de toucher : toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première... ».

Blaise Pascal a dit aussi, dans une pensée qu'il serait bon sans doute de méditer : « Quand on rencontre une fois le style naturel, on est étonné et ravi : on croyait trouver un auteur et on trouve un homme ».

CÉSAR FRANCK. — César-Auguste Franck est né à Liège le 10 décembre 1822. Il peut sembler au premier abord étonnant de faire figurer dans un travail sur la musique française un auteur né en dehors de nos frontières — et qui ne fut naturalisé qu'à l'âge de cinquante ans. Mais outre qu'il a toujours été français de cœur, sa vie presque entière s'est écoulée en France, sa culture est française — il fit ses études au Conservatoire — et son action sur nos musiciens a été tout à fait directe et puissante, tant par son œuvre que par ses leçons. Il convient néanmoins de dire que, très certainement, sa personnalité est restée bien de son pays de naissance — peu éloigné, il est vrai, de nos provinces du Nord, de même langue, — et beaucoup moins différente de celle d'un habitant de Lille ou de Tourcoing que ceux-ci peuvent l'être d'hommes du Midi. Il serait cependant bien inexact de croire qu'une signature au bas d'un acte de l'état civil est plus force que les origines et les atavismes.

Ayant commencé de bonne heure à s'occuper de musique sur l'exigence de son père qui désirait que ses deux fils fussent musiciens, il entreprenait, à l'âge de onze ans, une tournée de virtuose pianiste en Belgique. Mais, dès l'année suivante (1835) Franck venait à Paris et commençait des études sérieuses de contrepoint, fugue et composition avec Reicha, qui lui donnait des leçons particulières. A la disparition de son professeur, en 1837, il entra au Conservatoire — classes de Leborne, pour la composition, et de Zimmermann, pour le piano — et emporta, dans cet établissement, une série de hautes récompenses : grand prix d'honneur de piano, prix de fugue, 2e prix d'orgue. A ce moment son père, trouvant qu'il avait fait des études suffisantes, ne le laissa pas concourir pour Rome et l'obligea à reprendre la carrière de virtuose : il espérait sans doute pour son fils les succès retentissants et rémunérateurs d'un Liszt ou tel autre virtuose du clavier. Il fut dans le même temps astreint à écrire une série de pièces pour piano (1842) qu'il fit alterner avec la composition des trios dont nous avons déjà parlé. Ces travaux l'occupèrent deux ans, puis il rentra à Paris, qu'il ne devait plus quitter, et, à partir de ce moment, élabora diverses œuvres dont nous n'avons pas à nous occuper ici : un oratorio, Ruth (1846) ; un opéra, le Valet de ferme (1852) qui ne vit jamais les feux de la rampe C'est ce qu'on a appelé la première période, la première manière de son style, fort influencé alors de Beethoven, Liszt, Méhul et les musiciens français de la fin du XVIIIe siècle. Entre temps, Franck était devenu organiste de Saint-Jean-Saint-François au Marais, puis maître de chapelle de Sainte-Clotilde, et enfin organiste du grand orgue de cette église, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort et où il put s'adonner avec joie à ses dons d'extraordinaire improvisateur.

La deuxième époque de sa vie comprend ses œuvres de musique religieuse : messe, motets, pièces d'orgue, le Panis Angelicus, l'oratorio de Rédemption. Dans cette période il commença à se transformer et à dégager sa personnalité des influences très directes subies jusqu'alors.

Enfin, à partir de 1872, au moment où il devenait professeur d'orgue au Conservatoire, en remplacement de son maître Benoît, il atteignait la troisième période de sa vie, où, débarrassé des hésitations du début, mûri par le travail et les réflexions, il put créer ses œuvres les plus importantes et les plus significatives : les Eolides ; Trois pièces d'orgue ; le Quintette en fa mineur ; les oratorios : les Béatitudes, Rébecca ; le poème symphonique : le Chasseur maudit ; ses grandes œuvres de piano avec ou sans orchestre (les Djinns ; les Variations symphoniques ; Prélude, Choral et Fugue ; Prélude, Aria, Finale ; Danse lente) ; la Sonate piano et violon ; Psyché, poème symphonique avec chœurs ; des mélodies ; le Psaume CL ; deux opéras : Hulda et Ghisèle (inachevé) ; enfin la Symphonie en ré mineur, le Quatuor à cordes, et Trois chorals pour orgue. Cette composition fut la dernière et le maître s'éteignit le 8 novembre 1890.

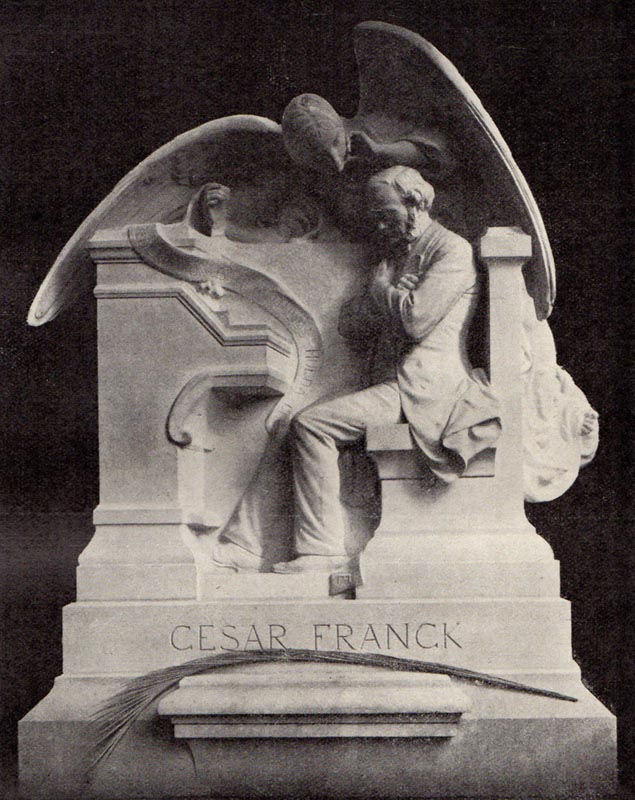

A. Lenoir : monument à César Franck, Square Sainte-Clotilde, Paris.

Les œuvres de musique de chambre et de piano de C. Franck que nous avons à analyser ici sont donc toutes situées dans sa troisième manière, à savoir :

Quintette en fa mineur pour piano, 2 violons, alto et violoncelle, composé en 1878-79 et exécuté pour la première fois à la Société Nationale, le 17 janvier 1880 (Paris, Hamelle).

Prélude, Choral et Fugue, pour piano (1884). Première audition : Société Nationale, le 24 janvier 1885 (Paris, Enoch).

Danse lente, pour piano (1885, Paris, Schola Cantorum).

Sonate en la majeur, pour piano et violon (1886) (Paris, Hamelle).

Prélude, Aria et Finale, pour piano (1886-87). Première audition : Société Nationale, le 12 mai 1888 (Paris, Hamelle).

Quatuor en ré majeur, pour instrument à cordes (1889). Première audition : Société Nationale, le 19 avril 1890 (Paris, Hamelle).

***

Dédié à C. Saint-Saëns qui tenait la partie de piano lors de la première audition, assisté du quatuor Marsick, Rémy, Van Woefelghem et Loys, le Quintette en fa mineur est la première et très importante œuvre de musique de chambre que Franck ait composée depuis ses premiers trios. Il s'était donc écoulé près de trente-cinq années entre ces deux productions et ce n'était plus un jeune homme de vingt ans, mais un homme âgé de cinquante-six ans, dans toute la maturité de son talent et plein d'expérience, qui s'essayait de nouveau dans un genre longtemps délaissé.

Cependant un premier trait, et sans doute le plus important, reste commun à ces deux tentatives — en apparence si distantes — et qui contribuerait à prouver combien toute personnalité se trouve formée dans son essence dès la jeunesse, dès la première enfance, — l'éducation ou tout apport étranger n'ayant qu'une importance des plus relatives dans la formation de cette personnalité. Ce trait commun, qu'on a appelé depuis « le Cyclisme » est une des principales caractéristiques du style de Franck.

Franck a été, avant toutes choses, un homme dûment équilibré, un solide architecte des sons, un organisateur dans toute la force du terme. Que sa sensibilité ait été touchante, qu'il ait été, dans son genre, un passionné — et aussi loin que possible de l'indifférence indolente, chère à tels autres de nos musiciens — un homme de foi qui marche de l'avant sans se demander pourquoi (du moins jusqu'à une certaine limite) et qui entraînerait, comme malgré eux, ceux mêmes qui sont loin de partager cette foi — cela est possible et même certain, mais toutes ces qualités apparaissent secondaires à côté de la structure, de la charpente intime de cet architecte musicien, qui fut toujours préoccupé avant tout d'ordre et d'organisation — et cela à un moment où le courant moderne entraînait tous ses contemporains, au contraire, vers le mouvement, fut-il désordonné ou même, en apparence, déséquilibré.

Un de ses ancêtres les plus directs, Beethoven — qui a bénéficié de cette extraordinaire fortune d'être d'abord un homme du XVIIIe siècle, participant des qualités de ce temps, commençant par avoir, lui aussi, et plus normalement, une éducation d'ordre et de clarté — a continué depuis à être pleinement de son époque et a su, sur des bases solides, établir une œuvre de fougue et de mouvement. Il a été, sinon le premier des romantiques — on pourrait faire remonter le romantisme jusqu'à J. Haydn, si absolument différent de J.-S. Bach et tous les compositeurs précédents — du moins éminemment expressif de la période qui va de la Révolution de 89 à celle de 1830.

Alors que toute une série d'artistes étaient à ce moment épris d'une fièvre de mouvement, d'agitation, qui leur semblait instinctivement l'expression particulière et nettement nouvelle de toutes les aspirations bouleversées du XIXe siècle, alors qu'il surgissait un Delacroix en peinture, un Hugo en poésie, un Berlioz ou un Schumann — tant d'autres — en musique, Franck, fut, lui, un réacteur, et au fond fort peu un romantique. On pourrait, comparant R. Wagner à Delacroix, le comparer lui-même à Ingres. Il est difficile, d'autre part, de ne pas remarquer ici que si Franck fut un organisateur, Wagner le fut également, et cela pour mettre de l'ordre dans les forces du présent, tandis que Franck le faisait pour celles du passé.

Il se dressa de tout son instinct, sans même que sa volonté eut pour cela à intervenir, contre les tendances nouvelles, et il n'eut qu'une idée, qu'un désir, se rattacher aux traditions anciennes, comme dans un regret de tout ce qu'on avait perdu en les répudiant, avec une secrète persuasion que ces qualités traditionnelles ne subissaient qu'une fâcheuse éclipse et luiraient à nouveau quand « les troubles auraient passé », comme disaient autrefois les partisans déchus de l'ancien régime.

Il est sans doute nécessaire qu'il se présente ainsi de par les temps des esprits qu'on pourrait appeler « équilibreurs », qui semblent appelés à ramasser les forces du passé et faire sentir à nouveau son action bienfaisante, afin de mettre un ordre dans des tentatives quelquefois trop téméraires. Cependant cette tendance ne va pas pour eux sans le fâcheux et obligatoire abandon de qualités plus directes et plus vivantes : il demeurent un peu à côté et en dehors de leur temps, et, outre qu'ils peuvent avoir à en souffrir durement, comme il est advenu pour Franck, leur œuvre reste empreinte d'une certaine froideur, d'une certaine tristesse qui l'empêchent, malgré tout, de pouvoir se comparer, s'apparenter à celle d'artistes plus réellement animés d'un esprit moderne.

Le cyclisme, commun aux premiers trios et aux œuvres de la troisième manière de Franck, est un dérivé des dernières créations de Beethoven. Il consiste dans l'emploi, pour une charpente générale, d'éléments thématiques successivement exposés (dont un principal) et qui deviennent par la suite communs à ses différentes parties — se développant et se transformant comme des personnages agissant et en butte aux contrecoups des événements de la vie. Ces éléments mettent ainsi une sorte de lien entre le premier allegro, l'andante, le scherzo et le final, subdivisions traditionnelles des œuvres de musique de chambre depuis J. Haydn, dont les cadres restent par ailleurs intacts.

Le désir d'unifier davantage et d'une façon plus visible les quatre mouvements d'une production de musique pure n'a pas été une idée absolument nouvelle chez Beethoven. Ce maître, qui a su concilier d'une façon si extraordinaire la tradition et le modernisme, n'a fait en cela que renouveler un procédé qui apparaît à l'état embryonnaire dès le XVIIe siècle chez les premiers compositeurs de sonates (suites) italiennes.

Les opinions peuvent être diverses sur sa nécessité et il est loisible de penser qu'une œuvre peut avoir une unité très suffisante sans qu'il ait à intervenir. Il n'y a pas d'idées cycliques chez Mozart, pas plus dans ses œuvres de musique pure que dans ses opéras (sauf dans Don Juan, une esquisse, au début de l'Ouverture, de la scène finale), et il serait fort naïf de croire que l'unité des conceptions de celui qu'on a appelé à juste titre le « divin » s'en trouve affaiblie. Mais on a l'esprit plus ou moins tendu vers l'ordre, on est porté de nature plutôt vers des compositions d'aspect synthétique, en relief et avec une charpente très apparente — ou, au contraire, vers la variété, le charme complexe, fuyant des détails. En résumé, le cyclisme est un procédé et vaut ce que valent tous les procédés, c'est-à-dire seulement par la façon dont il est employé et en tant que véhicule de l'Emotion, en dernière analyse seule en cause.

Toujours est-il que Franck attacha — et après lui ses disciples — une grande importance à son emploi. Il sut en tirer un parti puissant et le développer jusqu'à ses extrêmes conséquences avec ordre, richesse et plénitude — s'appuyant pour cela sur les moyens qui avaient profondément préoccupé Beethoven dans ses dernières œuvres : haute variation et renouvellement de la fugue. Il atteignit ainsi, dans l'ordre instrumental, des résultats très apparentés avec ceux obtenus par Wagner dans l'ordre dramatique — mais, cependant, il n'y a pas là, à proprement parler, découverte, mais application à la musique pure d'un procédé qui préoccupait dès longtemps tous les esprits, apparaissait dans les rappels de motifs employés pour ses ouvertures par Weber, devenait systématique dans la Symphonie fantastique de Berlioz (il est vrai sans transformations thématiques — mais Berlioz n'était guère enclin à ce genre d'habileté) et finalement s'épanouissait dans les drames de Wagner, tous antérieurs, sauf Parsifal — et de bien peu — au cyclisme des dernières œuvres de Franck.

Le Quintette en fa mineur est une œuvre de magnifiques proportions, grande composition décorative, qui pourrait faire penser à ces riches tapisseries du XVIe siècle, où les personnages sont savamment ordonnés et groupés, les plans sagement distribués et judicieusement équilibrés. Composition particulièrement dramatique, et animée d'une chaleur, d'une passion intérieure (senza agitatione, indique l'auteur), que Franck n'a pas toujours atteintes à ce point. Etablie en trois parties seulement — son sujet émotif et l'importance de chacune de ces parties ayant dû entraîner pour l'auteur la croyance en la nécessité de suppression du scherzo — l'œuvre débute, quatuor sans piano, par une invocation douloureuse, paraissant plutôt l'interprétation du sentiment d'un personnage étranger à l'auteur et distant, que l'expression de son sentiment personnel. Franck marque ici — comme souvent par ailleurs — une certaine défiance de soi, une difficulté à cet abandon total, éperdu de la volonté que l'on trouve si rarement et seulement dans des natures de la générosité d'un Beethoven. La fin de l'introduction lente, très émouvante, amène, par un trait de piano agité et hardi, l'exposition d'allegro qui se développe ensuite normalement, suivant les principes classiques. La seconde phrase — chantante, féminine et opposée à la première, rythmique, masculine, comme l'avait imaginé autrefois Beethoven — est préparée d'abord en ut dièse majeur pour s'exposer ensuite au relatif de fa : la bémol majeur. Et tout à coup — ici se révèle la tendance cycliste — cette phrase est traversée par un rappel du premier thème, d'un effet extrêmement frappant.

Par la suite de l'œuvre, ces deux thèmes se développeront, le second surtout très visible et donnant lieu à des transformations rythmiques intéressantes — puis se mêleront avec les nouveaux thèmes exposés dans la deuxième et la troisième partie.

Pour ce qui regarde la première, il faut remarquer le bel arrangement de ce que Franck appelait la réexposition : la seconde phrase coupée par des retours de l'introduction qui la renouvellent et en même temps lui donnent un parfait équilibre.

Je ne puis m'empêcher de faire remarquer ici combien semblent peu harmonieux et sans réelle utilité les mots employés couramment, depuis bien des années déjà, pour désigner les différentes étapes du discours musical. Pourquoi appeler « pont » le passage de la première à la deuxième idée de l'exposition ? Cette expression se comprendrait dans la bouche d'un ingénieur, non pas d'un architecte : elle souligne une fâcheuse tendance à trop considérer la charpente musicale comme un mécanisme scientifique. Et quant aux mots : réexposition, développement terminal, leur lourdeur devrait les condamner à disparaître pour faire de nouveau place à ceux de : conclusion, péroraison, employés dans le discours parlé, modèle du discours en musique.

Il ne peut être question d'analyser dans cette étude, mesure par mesure, chacune des œuvres dont le nombre important nous sollicite.

La douce mélancolie du « Lento » s'opposant au thème rythmique qui deviendra deuxième thème de la troisième partie — coupée de rappels des thèmes de la première, modifiés, et se terminant par la cadence la plus inattendue : la tonalité de si bémol majeur retombant sur celle de la mineur avec un naturel inimitable — le drame reprenant, presque orchestral dans la troisième partie, tous les motifs de l'œuvre se pénétrant de plus en plus et se superposant, toujours sans abandonner le cadre traditionnel — et enfin la péroraison où domine la sérénité triste, la sérénité à laquelle Franck semble désespéré d'atteindre jamais, ayant cependant une foi profonde qu'elle existe et existera éternellement — tout cela forme un ensemble d'une beauté puissante et durable et marque, pour la première fois sans doute en France, l'atteinte d'un sommet dans l'art de traiter la musique de chambre.

***

De même que Franck avait délaissé cette dernière pendant fort longtemps, de même il n'écrivit rien pour le piano pendant près de quarante ans — et sur le catalogue de ses œuvres il n'apparaît aucune composition entre le Duo à quatre mains, pour piano, sur Lucile, de Grétry (1846), et Prélude, choral et fugue (1884).

Franck, toujours très personnel et en dehors des recherches de ses contemporains — ou aînés de dix ans comme Chopin, Schumann, Liszt — était d'avis, vers le printemps de 1884, que, en tous cas en France, la production des pièces pour piano était fort négligée et inférieure à celle des pièces de musique de chambre ou d'orchestre jouées en première audition aux concerts de la Société nationale. Son instinct d'architecte des sons le poussait à trouver que, si les découvertes pianistiques avaient été, les dernières années, d'une richesse incomparable, si la virtuosité avait conquis un domaine d'une étendue et d'une variété jusque là insoupçonnées, les formes classiques, par contre, semblaient s'être étiolées, au lieu de progresser, et menaçaient ruine. C'était la conséquence de la même disposition d'esprit que nous avons vu présider à l'élaboration du Quintette en fa mineur. Préoccupé toujours d'ordre et de stabilité, attachant moins de prix à l'élan qui passionne les grands explorateurs de l'avenir, — qui les pousse toujours de l'avant et, malgré d'inévitables faux pas, leur fait découvrir des régions inconnues de leurs aînés, — qu'à la fixation, à la prise de conscience fouillée et tranquille d'un état donné et dûment reconnu, Franck, lorsqu'il se résolut à écrire pour le piano, avec toutes les ressources de son talent maintenant éprouvé, ne fut pas intéressé par le désir de rechercher, lui aussi, des effets de piano, des effets propres uniquement à cet instrument, dans la couleur, la fougue et la passion. Il vit seulement, avec tristesse, que les formes classiques n'étaient plus cultivées et se résolut à les relever, à leur infuser de nouveau la vie. Certes ces formes étaient encore susceptibles, sous l'impulsion d'un homme de la valeur de Franck, de donner lieu à des œuvres sinon nouvelles, sinon équivalentes aux anciennes, du moins renouvelées et le plus savoureuses possible — et Franck l'a prouvé par deux productions qui, musicalement plus que pianistiquement (cela est bien plus important), sont des monuments d'une solidité destinée, semble-t-il, à défier l'atteinte des siècles.

Auguste Renoir : Jeunes filles au piano [les filles de Catulle Mendès et d'Augusta Holmès], 1888

La première de ces œuvres : Prélude, Choral et Fugue, dédiée à Mlle Marie Poitevin, qui en fut la créatrice, est un essai de renouvellement de la forme : Prélude, fugue qui devait tenter un esprit nourri chaque jour par le style substantiel du grand cantor, J.-S. Bach. Mais si Franck percevait pour lui-même l'instinctive nécessité de s'appuyer sur la tradition lorsqu'il composait une œuvre (rarement le mot : compositeur, n'a pris autant tout son sens que pour le maître de Liège), cet appui n'allait jamais sans quelque tentative d'en tirer des conséquences personnelles, nouvelles, bien que solidement enracinées par la base dans le passé. Aussi sa première conception d'écrire un prélude et une fugue s'élargit-elle peu à peu et, par l'adjonction d'un choral, intermédiaire, donna lieu à une architecture, succédanée de la forme ancienne, mais se dressant isolée, comme une conséquence inattendue, imprévue de cette forme.

De plus, fidèle à sa théorie cycliste, Franck établit son œuvre avec plusieurs éléments générateurs qui se poursuivent et se développent à travers les trois parties de l'œuvre pour se rencontrer enfin, superposées, dans la péroraison : le rythme du prélude, le choral, et le thème de la fugue. Celui-ci, indiqué dès le prélude, puis plus présent dans la deuxième partie où il donne lieu à une phrase pleine d'expression qui se développe entre les trois expositions, les trois affirmations, pourrait-on dire, du choral, domine la fin de l'œuvre.

Des trois parties, c'est sans doute la première qui est le plus véritablement pianistique — la dernière se rapprochant davantage du style de l'orgue. Cette première partie semble la description du lieu où va se passer l'action idéale qui se déroulera devant nous : tristesse et hésitations qui s'affermissent ensuite et, sous la bienfaisante action du choral — qui semble une sorte de pardon descendu du ciel sur la terre — aboutissent, dans un élan d'amour mystique et passionné, à l'affirmation d'une Foi maintenant assurée. Transformés dans la péroraison, le rythme du prélude, le choral, la fugue, tout devient alors joyeux, plein de force et de lumière, et se termine dans un carillon grandiose et paradisiaque.

***

La Sonate en la majeur, pour violon — que beaucoup considèrent comme le chef-d’œuvre de Franck, et même le chef-d’œuvre des sonates piano et violon — dédiée à E. Ysaye, est un modèle de la recherche cycliste, de la transformation, à l'aide des procédés de la grande variation, de fragments thématiques premiers — cette transformation s'opérant, non par variations successives et nettement séparées les unes des autres, comme l'avaient fait les classiques et plus spécialement Beethoven dans ses dernières œuvres, mais suivant le cours de l'œuvre (comme l'avait également indiqué Beethoven) en personnages agissant par eux-mêmes ou aussi agis par les événements.

Le thème principal, exposé dès le début, est empreint d'une confiance douce et sereine. Franck, dont toute la vie était dirigée par de fortes convictions religieuses, catholiques, bien significatives de son esprit d'ordre et d'organisation, en a inscrit toujours dans ses œuvres la préoccupation mystique et philosophique. Foi souvent, d'abord, on dirait inquiète, attristée ou même douloureuse, mais qui, peu à peu, surmonte les obstacles, s'élève et enfin s'établit dans la Joie. Ici, dès les premières mesures, le but apparaît, légèrement estompé, et s'exprime, dans un morceau tout à fait classique, de la forme que l'on appelle forme-sonate (c'est-à-dire à deux idées opposées, la deuxième dans la tonalité de la dominante et, en conclusion, dans la tonalité principale) mais sans développement — ce qui lui donne, sinon la charpente, du moins l'expression d'une sorte de prélude à l'action qui va suivre.

Et celle-ci commence dans la deuxième partie, également de forme-sonate, mais dramatique et présentant au début de son développement l'exposition d'un deuxième thème cyclique — sorte de prière, d'offrande en désir humble d'apaisement, le thème dramatique plusieurs fois coupé par des apparitions angoissées du premier thème cyclique.

La troisième partie amène l'apaisement, sous l'arabesque d'un dessin d'une grande pureté de ligne qui fait penser à S. Bach, et cet apaisement — venu d'En Haut — s'affirme par le troisième thème cyclique de l’œuvre, alternant avec une phrase mélodique, en réponse, sorte de Domine non sum dignus étonné et glorifiant la divinité.

La quatrième partie est un rondeau, écrit le plus souvent en canon à l'octave, procédé des plus fréquents chez Franck et qu'on pourrait considérer comme la signature authentique de sa personnalité, à la fois affirmatif par sa proposition et poétique — d'une poésie spéciale et très nette — par l'enveloppement de sa réponse. Comme un hymne charmant de reconnaissance et d'amour, il s'expose (conséquence du premier thème cyclique) — couplets tirés des thèmes précédents, refrain se déroulant dans une tranquille joie, développements, rappels des thèmes principaux.

Peut-être pourrait-on seulement reprocher à cette œuvre, si belle d'expression par ailleurs, son extrême terminaison (reproduisant la fin d'exposition de la quatrième partie) un peu empreinte de vulgarité — et aussi la quadruple répétition textuelle de la phrase mélodique qui alterne avec le troisième thème cyclique dans la troisième partie, sans aucune transformation, ce qui ne laisse pas d'étonner — mais le premier morceau seul de l'œuvre suffirait à la désigner comme une réussite particulièrement parfaite et accomplie.

***

Prélude, aria et finale — exécuté pour la première fois par Mme Bordes-Pène, à qui Franck l'a dédié — est, comme Prélude, Choral et Fugue, un essai de renouvellement d'une forme classique, mais, cette fois, de la forme-sonate. Le premier allegro se trouvant supprimé (il y en a plusieurs exemples chez Beethoven), l'andante est représenté par le prélude ; l'aria, phrase calme, exposée deux fois et précédée d'une introduction qui se répète à la fin, remplace le scherzo absent ; le final est classique (forme-sonate). Suivant le système habituel à Franck des rappels de motifs fortifient l'unité de l'œuvre. Cette fois il y a, en effet, plutôt rappels de motifs que développement cyclique. On peut remarquer cependant dans la première partie des

amorces des thèmes suivants, notamment du thème du final. De même l'aria réapparaîtra dans la troisième partie, soit par son thème, soit par son introduction ou tel autre fragment. Mais le thème du prélude et celui de l'aria sont exposés à nouveau dans le final sans modifications mélodiques — uniquement avec des modifications d'atmosphère rythmique — ce qui offre évidemment un moindre intérêt.

Le thème du prélude est une très longue phrase (quarante-deux mesures) se terminant sur un trille soutenu par une fusée ascendante de la main gauche. Il est difficile de ne pas penser, en entendant cette phrase, à quelque marche de pèlerin, chantant et affirmant sa foi. Après la douce assurance d'une paix future et sans fin que chante l'aria, et l'agitation du début du final, une joie sainte anime le pèlerin qui, à la fin de l'œuvre, peu à peu s'éloigne et disparaît — rappelant ainsi, quoique dans un sentiment bien différent, Harold en Italie, de Berlioz.

Dans cette œuvre, Franck emploie la plupart de ses moyens coutumiers. Lorsqu'il développe un thème, il s'attache à en choisir les fragments principaux et les plus visibles, sans inutile rouerie. Ses rythmes sont francs et simples — il affectionne tout spécialement les superpositions binaires et ternaires. Ses harmonies sont non seulement solidement établies, mais aussi souvent fort recherchées — à la limite, semble-t-il, de ce que lui permettait son style. Mais c'est toujours l'architecture générale de la mélodie qui est le côté le plus remarquable de son génie, ainsi d'ailleurs que la marche des modulations, toujours savamment graduée et donnant lieu souvent à de véritables trouvailles. Parmi celles-ci il faut remarquer surtout l'admirable modulation au demi-ton supérieur (fa majeur par rapport à mi) à la dernière page du prélude — qui est d'une douceur et d'un charme prenants, suivie d'un retour au ton de mi, souple et naturel.

Comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, il est permis de regretter que Prélude, aria et finale soit écrit trop souvent — et beaucoup plus que Prélude, choral et fugue — dans un style véritablement d'orgue, instrument qui, malgré la parenté du clavier, est fort éloigné par sa stabilité — sa pesanteur même souvent — de la prestesse, de la légèreté du piano. On entend le pédalier, les changements de clavier... et, toujours préoccupé d'architecture sonore, Franck a peut-être un peu trop oublié, en écrivant des séries d'accords qui exigent une extension de main inusitée, que les mains moyennes se trouvent par suite dans l'obligation d'arpéger trop souvent contre sa pensée et contre l'effet voulu, nécessaire.

Mais la fin qui, par l'interposition de vapeurs successives et de plus en plus denses, masque peu à peu le pèlerin qui s'éloigne, à un charme précis et parfait qui fait vite oublier ces défauts passagers.

***

Le Quatuor à cordes en ré majeur est un monument remarquable et imposant. Ecrit tout à fait à la fin de sa vie — Franck n'avait pas osé jusque là se mesurer avec cette forme redoutable... et après de patientes études des quatuors classiques, cherché et travaillé longuement — tout au moins la première partie, plusieurs fois recommencée, — ce quatuor restera une des productions les plus importantes et les plus solidement établies de la musique de chambre. Très évidemment, depuis les prodigieux derniers quatuors de Beethoven : le douzième, le quatorzième, le quinzième, rien de semblable n'avait été encore écrit.

Des quatre parties qui le composent, la première est sans contredit la plus étonnante, avec sa double charpente d'andante et d'allegro qui se pénètrent et se développent simultanément sans jamais de confusion et, au contraire, dans un ordre d'une lumineuse clarté. Franck a réussi ce quasi tour de force d'obtenir une extension de l'introduction lente — souvent employée comme frontispice aux premiers allegros — en faisant réapparaître cette introduction, développée, vers le centre de la pièce, tel le milieu d'un andante, et encadrant finalement avec elle l'allegro dont tous les développements habituels (exposition des deux idées opposées, développement central et conclusion) trouvent par ailleurs leur place normale.

Après un scherzo, sorte d'intermède, l'andante ou plutôt le larghetto en si majeur (Franck tenait en grande affection les tons diésés) expose une phrase d'une émotion, d'un équilibre et d'une simplicité qui atteignent à la pure beauté.

Vers la fin de la dernière partie, dont les deux idées sont comme des souvenirs de la première, le rythme du scherzo peu à peu fait rentrer la phrase du larghetto qui plane et termine ce chef-d’œuvre.

Le jour de sa première audition (par MM. L. Heymann, Gibier, Balbreck et C. Liégeois), l'impression fut telle que tous les assistants du concert, donné salle Pleyel par la Société Nationale, se levèrent avec enthousiasme, acclamant le maître dont c'était, hélas ! le premier succès, quelques mois seulement avant sa mort... Cette gratitude envers l'homme que sa vie intègre, sa sincérité, sa magnifique pureté de style désignent plus que tout autre à l'admiration, lui fut un réconfort bien tardif — mais dont sa foi, certes, n'avait pas eu besoin, quels qu'aient pu être ses regrets : comme il l'a chanté lui-même dans la Quatrième Béatitude : « Bienheureux ceux qui souffrent pour la Justice, car le royaume des cieux leur appartient. »

ÉDOUARD LALO. — Victor-Antoine-Édouard Lalo, né le 27 janvier 1823 à Lille, est mort à Paris le 22 avril 1892. Comme beaucoup d'habitants de nos provinces du Nord, Lalo était de pure extraction espagnole, ses ancêtres établis dans le pays dès le moment de sa conquête par Charles-Quint et Philippe II, au XVIe siècle. Il commença ses études au Conservatoire de Lille — violon et harmonie — puis vint en 1839 à Paris, où il fut élève du Conservatoire, pour le violon, d'Habeneck. Il prit ensuite les leçons de composition d'un second prix de Rome de 1847, Crèvecœur. Nous le trouvons en 1855 tenant la partie d'alto dans le quatuor Armingaud, Jacquard. Il avait à cette époque publié déjà (depuis 1848) quelques mélodies, ayant commencé à composer vers 1845. Dix ans plus tard il écrivait plusieurs œuvres de musique de chambre mais, devant l'insuccès rencontré par ce genre de productions auxquelles le public était alors indifférent, il cessa bientôt de composer, cela jusqu'à son mariage en 1865. Sa femme, douée d'une belle voix de contralto, devait chanter souvent, depuis, et avec succès dans de nombreux concerts.

Se tournant vers le théâtre, il prit part au concours organisé par le Théâtre-Lyrique en 1867 avec Fiesque, opéra en trois actes — mais il ne fut pas heureux et sa partition, qui n'obtint que la troisième place, ne fut jamais représentée. Il se mit alors à composer pour le concert et trouva enfin le succès avec un Divertissement, joué chez Pasdeloup en 1872, puis surtout avec son Concerto pour violon, exécuté en 1874 aux Concerts Colonne par Sarasate. Ce furent ensuite la Symphonie espagnole (1875), le Concerto pour violoncelle (1876), d'autres encore, finalement la Symphonie en sol mineur (1885) et un Concerto pour piano (1889). L'année précédente, son chef-d’œuvre : le Roi d'Ys, opéra en trois actes, avait été joué, le 7 mai 1888, avec un succès considérable, à l'Opéra-Comique. Un opéra inachevé : la Jacquerie, fut terminé par Arthur Coquard (Opéra-Comique, 1895).

Edouard Lalo n'a rien produit pour le clavier, sauf deux petits morceaux pour piano à quatre mains : la Mère et l'enfant (1873) — mais un assez grand nombre d'œuvres de musique de chambre, la plupart datant d'avant 1865 : plusieurs pièces pour piano et violon, les deux premiers trios, une sonate pour piano et violon et une pour violoncelle. Nous n'avons pas à nous en occuper ici. Deux seulement rentrent dans le cadre de cette étude : le Quatuor à cordes en mi bémol, qui date à la vérité d'avant 1855, mais fut repris, notamment pour ce qui concerne le final, en 1880 (Hamelle, éditeur), et le Troisième trio en la mineur, pour piano, violon et violoncelle (1881, Durand, éditeur).

L'atavisme espagnol d'Edouard Lalo est très certainement fort important à considérer pour la compréhension de sa personnalité musicale — bien plus influencée par cette origine lointaine que par l'apparence superficielle de sa naissance flamande. La fierté, la vigueur, de l'esprit d'aventures, un certain exotisme, la couleur et surtout le sentiment du rythme, présentés en un amalgame imprévu par suite du mélange de son ascendance avec le caractère de notre pays, ont abouti à composer en lui une figure curieuse qui devait avoir sa part importante d'action sur le mouvement musical français dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Respectueux de la forme classique qu'il n'a pas cherché à modifier et qu'il voulut simplement continuer, à la suite de Schumann, semble-t-il, il subit fortement l'influence du maître allemand, avec moins de personnalité, d'originalité toutefois, mais plus d'ordre. Lalo est doué d'une écriture particulièrement ferme et toujours intéressante. Il dit exactement ce qu'il veut, ne se perd pas dans des développements oiseux. Puissant, trapu, pourrait-on dire, il trouve moyen d'allier cette puissance à de la finesse. Ses compositions sont comme ramassées sur elles-mêmes et présentent de perpétuels contrastes entre des élans — plus de force que de passion — et des recherches de transparence qui interviennent toujours à temps pour que cette force, nerveuse surtout, ne tombe jamais dans la lourdeur. Ses œuvres respirent l'honnêteté, le désir de se satisfaire soi-même, sans aucune préoccupation de succès. Visiblement intéressé par la recherche de faire parler ses instruments en complète indépendance les uns vis-à-vis des autres, avec une abondance sobre, il n'a pas visé la pureté de lignes d'un Franck, mais un style continuellement expressif, d'une expression un peu distante et dont il nous donne seulement comme un extrait concentré. Personne moins que lui n'est porté à l'afféterie, au maniérisme et ne s'écarte plus de l'emphase. Son harmonie, pleine de fermeté, est loin de toute déliquescence. Le rythme est pour lui chose directe : il l'atteint presque sans le poursuivre. Tout naturellement il apparaît comme l'intérêt principal de ses compositions.

Ces qualités, visibles peut-être davantage dans les œuvres d'orchestre de Lalo, se présentent néanmoins en partie dans sa musique de chambre. Le peu d'entre elles qui ait paru depuis 1874 en restreint ici l'étude de façon regrettable.

Le Quatuor en mi bémol présente les différentes caractéristiques que nous venons d'analyser : la solidité, la variété de l'écriture, l'intérêt bien distribué entre les quatre instruments, dont chacun tient la place qui doit lui revenir, la finesse rythmique avec ses qualités d'allant et de variété qui, chose curieuse, ne sont pas pour cela alliées à de la souplesse — Lalo semblant toujours ramener à lui son expansion et avoir comme un scrupule, une pudeur à la faire partager aux autres — la crainte des développements trop longs et prétentieux, une sincérité quasi absolue.

Le Troisième trio, en quatre parties comme le quatuor, s'expose d'abord de façon très schumannienne. Des martellements de piano et des basses expressives, presque orchestrales font bientôt reconnaître le style de l'auteur du Roi d'Ys. Très agité, avec de perpétuels entrecroisements de rythmes — expression directe d'un tempérament — le premier mouvement fait place à un scherzo où les rythmes sont plus intéressants encore, sans jamais d'excès ni de bizarrerie. La troisième partie est pleine de grandeur et empreinte de cette tristesse spéciale à l'homme qui avait rêvé, sans doute, une existence plus pleine et s'épanouissant — et avait dû renfermer en lui une expansion, prête à s'échapper, mais que les événements de la vie avaient réfrénée.

La sombre fierté, agissant, allant de l'avant quand même et malgré tout, que nous voyons dans le final, corrobore cette idée et complète l'expression de sévérité assez austère, de couleur soutenue, mais fine aussi et cherchant à s'éclaircir dans la transparence, qui caractérise la belle personnalité musicale d'Edouard Lalo.

CAMILLE SAINT-SAËNS. — Charles Camille Saint-Saëns est né à Paris le 9 août 1835 et mort à Alger le 16 décembre 1921. Il connut à peine son père et fut élevé par sa mère et sa grand’tante. Cette dernière, fort bonne musicienne, le mit au piano dès l'âge de deux ans et demi.

Elève de Stamaty alors qu'il atteignait sept ans à peine, il avait déjà composé des mélodies lorsqu'il prit, de Maleden, ses premières leçons d'harmonie. Son extrême facilité lui permit de faire de rapides progrès, non seulement à ce dernier point de vue mais à celui de l'exécution et, dès le 6 mai 1846, âgé de dix ans et demi, Camille Saint-Saëns donna son premier concert à la salle Pleyel.

Entré au Conservatoire l'année suivante dans la classe de composition d'Halévy, puis dans celle de Benoist (orgue) il remporta le premier prix d'orgue en 1851, mais ne fut pas récompensé lorsque, l'année suivante, il concourut pour Rome.

Longtemps il resta sans tenter une nouvelle chance de réussite et, bien qu'ayant fait entendre dans l'intervalle avec succès plusieurs œuvres fort importantes : l'Ode à Sainte-Cécile (couronnée par cette dernière société en 1852), trois symphonies (dont la première — 1853 — fut seule publiée), l'Oratorio de Noël (1858) etc..., lorsqu'il se soumit une seconde fois, en 1864, au jugement de l'Institut il ne fut pas plus heureux que naguère. Organiste de Saint-Mercy en 1853, il passa, dès 1858, au grand orgue de la Madeleine, poste qu'il occupa jusqu'en 1877. Nommé en 1861 professeur de piano à l'école Niedermeyer, il se produisit fréquemment, à cette époque de sa vie, comme virtuose — piano et orgue, laissant la composition un peu au second plan. En 1867 il sortait de ce silence relatif pour prendre part à un concours de l'Exposition Universelle avec les Noces de Prométhée. Son envoi, qu'il avait désiré anonyme, fut primé. En 1868 il commençait à écrire Samson et Dalila (partition qui ne devait être terminée qu'en 1877), et, en 1871 — alors qu'il venait de fonder avec Romain Bussine la Société Nationale — entraîné par l'exemple de Liszt, qu'il fréquentait (ainsi que Berlioz, Gounod, Rubinstein), il commença la série de ses poèmes symphoniques qui devaient mettre le sceau à sa réputation. De nombreuses œuvres de théâtre — puis le Déluge (1875), la Lyre et la Harpe (1879) — une deuxième, et surtout une troisième Symphonie en ut mineur avec orgue (1886), de la musique de piano et de la musique de chambre, en nombre important et que nous allons suivre dans le détail, complètent, avec de nombreuses mélodies et des œuvres de toutes sortes, le catalogue particulièrement abondant des compositions de Camille Saint-Saëns.

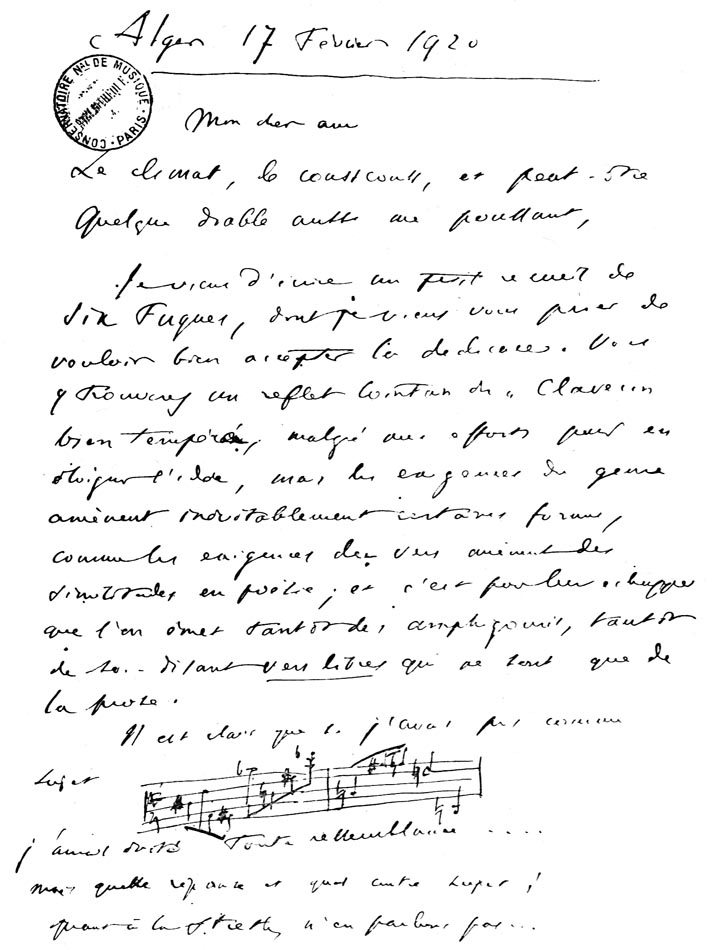

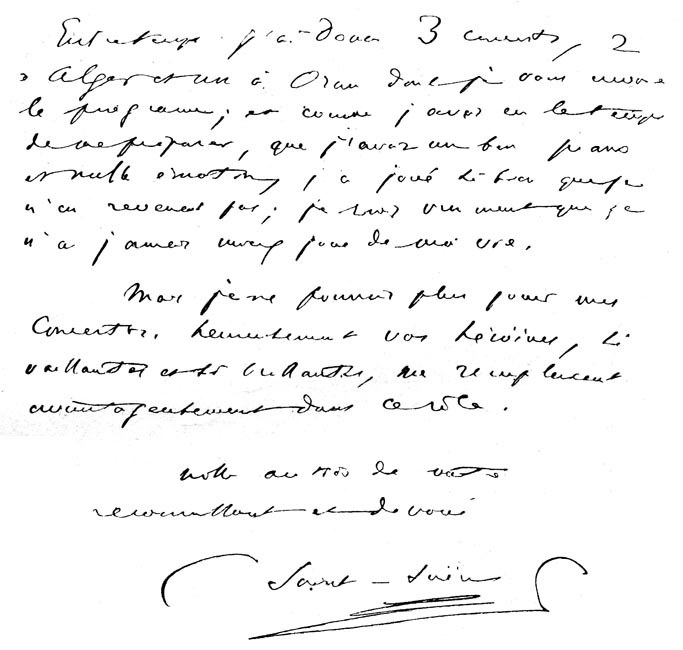

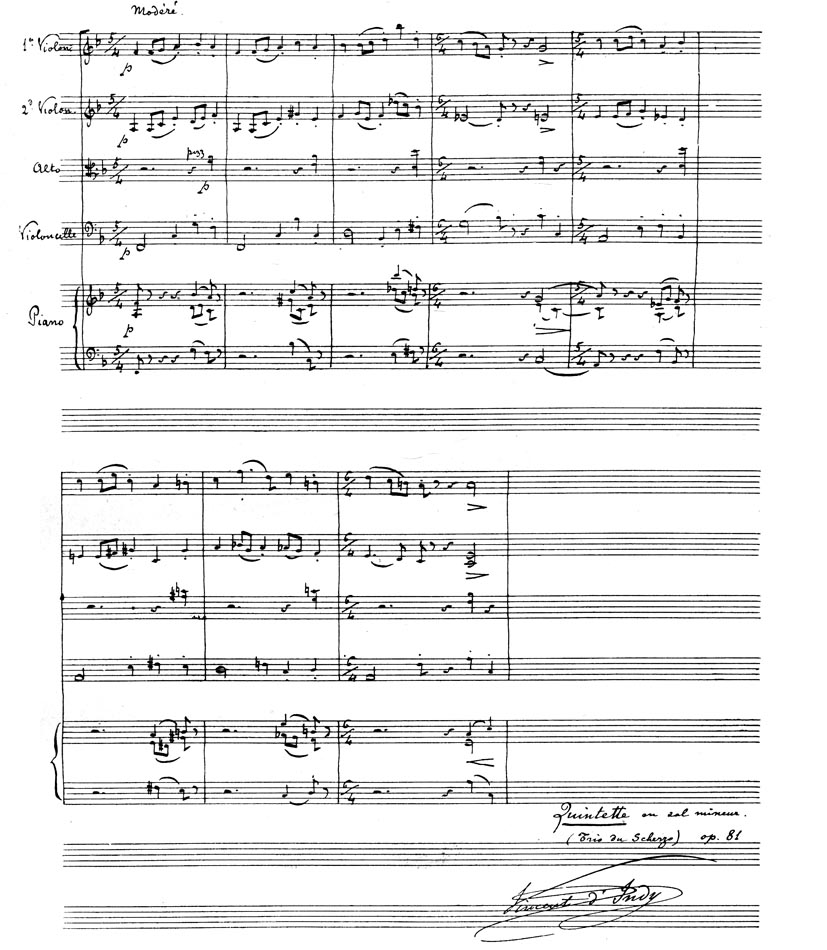

fac-simile d'un autographe de Camille Saint-Saëns (Bibliothèque du Conservatoire)

Son œuvre aura été considérée comme classique de son vivant et, de tous temps, il rechercha la pureté de forme des maîtres du XVIIIe siècle, non pas dans la sévérité mais dans l'élégance. Il fut d'une habileté, d'une adresse naturelles que peu de compositeurs ont su atteindre — sachant en effet allier ces deux qualités qui, généralement, ne se rencontrent pas chez le même auteur : l'adresse instinctive, la facilité, écartant d'habitude, rendant inutile la poursuite de la science et disposant à quelque paresse celui qui en est doué. Chez lui la science musicale est venue sans peine. Aussi ne la montre-t-il pas avec complaisance et, au milieu d'une abondance souvent trop aisée, éprouve-t-on par moments quelque surprise de voir surgir tels fragments plus complexes que bien peu auraient pu écrire avec cette perfection. Malheureusement la facilité était, chez lui, vraiment trop grande. Victime d'un fâcheux éclectisme — cause et conséquence de manque de conviction — il laisse nombre d'œuvres indifférentes dont on s'étonne qu'il ait pu les écrire. Sa parenté spirituelle la plus directe semble être Mendelssohn, et les influences modernes qu'il a subies, entre autres celles de Berlioz, de Liszt, il semble les avoir absorbées en lui pour les faire seulement contribuer à l'établissement d'un style — combien loin d'eux — toujours uni, clair, facile, d'une surface polie et égale. Il a touché à tout, a fait le tour de tous les sentiments et de toutes les tentatives et nous en montre, avec une ironie elle-même indifférente, l'inanité. Sa verve jamais ne se déchaîne, mais toujours reste dans les limites d'un équilibre parfait. Bien français à ce point de vue, quoique dépendant toujours étroitement des musiciens allemands, il est sans lourdeur et a un piquant, loin de leur nature, qu'ils pourraient nous envier. On a dit de lui qu'il avait l'esprit d'un gamin de Paris et on a parlé de son caractère fantasque — il l'avait en effet et a prouvé maintes fois son indépendance par ses voyages, ses départs subits au loin, lorsque, las des succès et des réclames faites autour de son nom, il fuyait en Afrique et recherchait la solitude — sous l'étonnant prétexte d'une santé qui a résisté jusqu'à quatre-vingt-six ans. Cet homme qui a tant produit s'est-il réellement livré ? On pourrait en douter. Il ne fut pas, comme l'a été depuis son élève, M. Gabriel Fauré, un grand et aristocratique indifférent. Sa connaissance trop complète de toutes les productions de ses devanciers n'a pas amené chez lui la lassitude et le dégoût, tous sentiments trop appuyés lui étant étrangers. Mais élégant et facile, il a mené parmi nous une existence heureuse que sa plume a transcrite au jour le jour avec une inimitable aisance, sans efforts.

***

Les productions pour piano de Camille Saint-Saëns sont relativement moins importantes que ses œuvres de musique de chambre (Durand, éditeur).

Jusqu'à 1874 il n'avait fait paraître à ce point de vue que Six bagatelles, deux Mazurkas, une Gavotte et une Romance sans paroles. A partir de ce moment nous notons : Six études, op. 52 (1877) ; Menuet et valse, op. 56 (1878) ; Troisième Mazurka, op. 66 (1882) ; Album, op. 72 (1884). Cette dernière œuvre comporte six morceaux : 1. Prélude ; 2. Carillon ; 3. Toccata ; 4. Valse ; 5. Chanson napolitaine ; 6. Final — le premier, bon spécimen de l'écriture pianistique de Saint-Saëns, avec son début et sa fin calmes, séparés par un milieu agité : clarté et intérêt des traits que nous retrouverons par la suite. Le Carillon à sept-quatre montre que Saint-Saëns ne dédaignait pas de se servir, à l'occasion, de mesures rares. La Toccata rappelle, sans aucune lourdeur, que l'auteur était organiste (il est rare quand on a l'habitude de l'instrument-pape, comme l'appelait Berlioz, que l'on échappe à sa hantise, ainsi qu'à la hâte obligée des improvisations). La Valse, d'écriture coulante, la Chanson napolitaine, assez mendelssohnienne, et le Final, franc d'allure, avec un trait de milieu à cinq doubles croches, d'une fantaisie vive et légère — telles sont les étapes de ce recueil.

Nous trouvons ensuite : Souvenirs d'Italie, op. 80 (1887) ; les Cloches du soir, op. 85 (1889) ; Valse canariote, op. 88 (1890), écrite sans doute par Saint-Saëns à la suite d'un de ses séjours favoris aux îles du Cap Vert. On y chercherait en vain la préoccupation du pittoresque et cela n'est pas sans étonner nos habitudes actuelles ; mais, indifférent, l'auteur conserve, chose curieuse, intacte sa personnalité — pourtant si dédaigneuse par ailleurs de se caractériser de manière trop spéciale — au milieu des paysages exotiques dont il nous donne une vision parisienne et bien de son époque : le second empire.

Suite, op. 90 (1892), se compose de quatre morceaux : 1. Prélude et fugue ; 2. Menuet ; 3. Gavotte ; 4. Gigue. Dans le Prélude, le style de J.-S. Bach règne en maître et, après les œuvres précédentes, on éprouve une première surprise qui se répétera souvent par la suite, surtout en ce qui concerne la musique de chambre. Cette facilité accueillant toutes idées se présentant de prime abord, et les exposant avec clarté, dans un ordre parfait, apparaît ici comme pouvant manier aussi bien des formes plus complexes. Et il est évident que le contraste s'établissant entre la difficulté du travail entrepris et l'extraordinaire aisance avec laquelle il est mené à réussite constitue un des principaux motifs — le principal — de l'intérêt des œuvres de Camille Saint-Saëns. Ses idées, qu'il dédaigne généralement de choisir, donnent souvent l'impression du « déjà entendu ». Cela est pourtant, en fait, inexact : comme l'a fort bien fait remarquer M. Romain Rolland, on ne trouve pas chez lui de réminiscences positives — et cela s'explique, car l'auteur qui en est la victime est d'habitude celui qui a des idées vagues, ne sachant trop construire un thème — comme on construit un développement — et se laissant aller à un état de pseudo-inspiration favorisant l'évocation inconsciente et involontaire des « thèmes des autres ». Evidemment il y a bien des manières d'avoir des réminiscences : il y a celle d'un Wagner qui transforme — ne le fit-il pas quelquefois consciemment ? — les idées de ses devanciers, et, de pauvretés, fait des thèmes admirables — témoin (entre combien d'autres) le thème de l'annonce de la Mort, dans la Walkyrie, qui est peut-être une réminiscence de la Symphonie écossaise de Mendelssohn, mais qui exprime tout ce que ce dernier n'aurait jamais pu concevoir. On ne saurait blâmer un auteur de pratiquer la réminiscence de la sorte : elle implique d'ailleurs la compréhension éminente de la valeur de ces idées-mères, moins nombreuses à la vérité qu'on ne l'imagine et qui ne peuvent se transformer que lentement à travers les siècles.

Saint-Saëns n'a pas eu de réminiscences parce qu'il connaissait trop bien la musique de ses prédécesseurs, il avait une idée trop précise, une mémoire trop fidèle de leurs productions pour risquer jamais de rééditer involontairement des thèmes connus. — On ne peut guère lui reprocher davantage d'avoir imité les styles anciens, mais, bien plutôt, d'en avoir fait un amalgame composite qui en atténue les défauts mais aussi bien les qualités et le relief. Cela donne lieu cependant au « faire » qui lui est spécial.

Le Prélude et la courte fugue de la Suite, op. 90, font place à un Menuet et une Gavotte plus près de notre XVIIIe siècle, mais bien superficiellement, et se termine par une Gigue.

Si nous continuons à feuilleter les œuvres pour piano, nous rencontrons par la suite : Thème varié, op. 97 (1894) ; Souvenirs d'Ismaïlia, op 100 (1895), de même genre que la Valse canariote ; plusieurs valses : Mignonne, op. 104 (1896) ; Nonchalante, op. 110 (1898) ; Langoureuse, op. 120 (1903) ; Gaie, op. 130 ; de nouveau : Six études, op. 111 (1899) et six autres pour la main gauche seule, op. 135 ; enfin, Six fugues, op. 161.

Plusieurs œuvres sont écrites pour piano à quatre mains, d'autres pour deux pianos, parmi lesquelles les célèbres Variations sur un thème de Beethoven, op. 35 (1874). Cette composition peut être considérée comme un modèle d'art académique. Il est difficile de voir, poussée plus loin, l'imitation d'un style et on serait tenté de croire que, si Beethoven avait connu ces variations, il se serait demandé s'il ne les avait pas composées lui-même et depuis oubliées. L'incroyable adresse avec laquelle Saint-Saëns réussit à y introduire des formes de Beethoven (18e sonate en ré mineur au début, scherzo de l'Héroïque, etc...), la conviction que, visiblement, il a de l'importance — pourtant superficielle — de ces formes pour évoquer la figure de l'auteur de la Neuvième, sont une cause d'étonnement.

***

En musique de chambre, Camille Saint-Saëns avait produit, avant 1874, un Quintette, piano et cordes, op. 15 (1855), un Trio en fa, op. 18 (1863), une Sonate piano et violoncelle, op. 32 (1872) et quelques autres œuvres de moindre importance.

En 1875 paraît son Quatuor, piano et cordes, op. 41 en si bémol majeur. C'est une composition d'une clarté et d'une simplicité d'équilibre général qui atteint, dans son genre, la perfection classique. Montrant son absorption complète par la grande école allemande de la fin du XVIIIe siècle, mélangeant savamment les styles de Beethoven, Mozart ou Haydn — de Schumann beaucoup moins — mais sans chercher à imiter directement ces styles, Saint-Saëns a répandu la fine lumière de France dans ces conceptions d'une période dont les merveilleux résultats ont fait longtemps oublier l'intérêt, la beauté des périodes antérieures. Il n'y a pas ici la verdeur de Haydn, la grâce de Mozart ou le drame tumultueux, la profondeur philosophique de Beethoven. C'est quelque chose de plus superficiel, beaucoup plus de son époque — et justement par là — qu'il ne paraît tout d'abord. Saint-Saëns, qui atteignit la vingtième année sous le second Empire est — d'autre manière que Gounod — une expression de son temps. Sa musique montre qu'il participa à la vie d'alors — ce qui le différencie également de Franck, isolé dans l'orgue de Sainte-Clotilde et dédaignant les modes qui passaient. Gounod est le musicien français (je mets à part l'opérette et Offenbach) qui évoque le plus le règne de Napoléon III : il a certainement été pris, entraîné complètement par les courants de son siècle et il est impossible, en entendant sa musique, de ne pas imaginer les crinolines et les « Suivez-moi, jeune homme », qui ornaient les belles dames se pâmant à Faust ou à Roméo. Saint-Saëns est resté plus à part, un peu distant, et n'était pas d'un caractère à croire autant à ces choses. Sa musique, de la bonne société, et en dehors des excès, accueille ces moments de prospérité — dont on ne veut pas se demander s'ils dureront — et les exprime dans la tranquillité, sans trop vouloir approfondir, mais sans grande confiance. Il en résulte un style qui semble classique, par l'éloignement que l'auteur maintient entre lui-même — sa pensée, son émotion — et ce qu'il en exprime, comme s'il parvenait à lui donner une portée véritablement générale. Malheureusement la conception qu'avait Saint-Saëns du classicisme s'appliquait non pas à la valeur intrinsèque de ce mot à travers les âges, mais à une époque seulement. Pour lui, le classicisme c'était Haydn, Mozart, Beethoven — Bach aussi, évidemment — et les siècles suivants n'avaient plus qu'à imiter, toujours respectueusement, ces admirables exemples — j'entends à la lettre. Il n'a pas compris, non plus que ses contemporains, qui lui ont décerné la qualité si enviable de « classique », que les musiciens de la fin du XVIIIe siècle, qu'il admirait, n'avaient été réellement, eux, classiques que parce qu'ils avaient su approfondir les secrets intimes de la musique et par suite la transformer — comme l'avaient fait les classiques précédents — être, en un mot, non des élèves dociles, mais bien et nettement des révolutionnaires. Que l'on prenne la lignée ininterrompue des génies successifs dont les œuvres ont victorieusement résisté au temps, chacun d'eux est en réaction plus ou moins violente contre ses devanciers et a été renié par les pseudo-classiques d'alors. Mais ces derniers étaient seulement académiques, ce qui est fort différent.

fac-simile d'une lettre autographe de Camille Saint-Saëns (Bibliothèque du Conservatoire)

Dans le Quatuor en si bémol, Saint-Saëns a recherché, comme Franck, un style quelque peu cyclique, mais sans rapport avec celui du maître de Liège. Il n'a pas fait d'ailleurs, comme lui, de cette théorie le but de sa vie et s'il s'est adonné parfois dans ses œuvres de musique de chambre à des recherches plus personnelles que le cyclisme, il ne s'est jamais astreint à un procédé plus qu'à un autre, se laissant aller à sa fantaisie du moment, à son éclectisme, revenant de préférence et le plus souvent à la pure charpente classique.

Il n'y a d'ailleurs pas, dans le Quatuor en si bémol, transformation de motifs premiers à travers les différentes parties, mais plutôt des souvenirs, ou de nouveaux développements de ces motifs.

La première partie, légère et de sonorité aérienne : allegretto — dont nous trouverons des rappels dans le final — est suivie d'une seconde : andante maestoso qui semble la plus remarquable de l'œuvre. Sa franchise d'allure se poursuit du début à la fin sans que les complications, surgissant sous les pas du compositeur par suite du développement logique de sa pensée, gênent en rien cette franchise et viennent jamais la diminuer, l'embrumer. Sorte de choral — destiné à couronner l'œuvre entière — que chantent d'abord les cordes (le piano poursuivant le contre sujet rythmique qu'il vient d'exposer), puis le piano (le même rythme passant cette fois aux cordes), les conséquences de ces divers éléments, entrecoupés de gammes rebondissant aux différents instruments — le thème diminué puis de nouveau dans son rythme premier — forment un ensemble d'une richesse, d'une animation intenses, manière d'improvisation qui n'est pas sans rapports avec Haendel.

Viennent ensuite un scherzo assez développé, puis le final, sorte de rondeau qui ramène après sa deuxième exposition un développement du thème du choral, accompagné de figures rythmiques qui avaient apparu dans le premier mouvement. Troisième exposition analogue à la seconde, avec des souvenirs de rythmes secondaires du scherzo. Puis péroraison imposant le début du premier morceau ; son second thème qui fait contre-sujet sur le thème du choral — et, pour terminer, ce dernier alternant avec le thème du final.

Telle est cette œuvre d'une écriture extrêmement adroite, ne laissant jamais refroidir l'intérêt et si directe qu'elle cause à l'auditeur la joie — souvent éprouvée à l'exécution des compositions de Saint-Saëns — de collaborer pour ainsi dire avec l'auteur, tant sa pensée poursuit une route simple et normale.

***

Le Septuor en mi bémol, pour trompette, piano, deux violons, alto, violoncelle et contrebasse, op. 65 (1881), est dédié à M. E. Lemoine, et fut composé pour les séances de « la Trompette » — intéressante fondation d'un groupe d'anciens élèves de l'école Polytechnique, ayant à leur tête E. Lemoine, et qui a donné un grand nombre de concerts de musique de chambre. Il est formé de quatre parties : 1. Préambule ; 2. Menuet ; 3. Intermède ; 4. Gavotte et final, et Saint-Saëns y a recherché de nouveau une unité générale par l'emploi de motifs se répétant le long de l’œuvre. C'est ainsi que le thème du Préambule sert de conclusion au dernier morceau — que, dans le même Préambule, un rythme est exposé sous un chant expressif, esquisse de ce que sera l'Intermède. Cette œuvre d'extrême simplicité de lignes, modulant à peine — sans doute pour cadrer avec l'allure naturelle de la trompette simple — et presque uniquement aux tons voisins, est un modèle de classicisme académique. C'est une sorte de divertissement, avec l'Intermède plus grave. Très mélodique, elle donne lieu dans le Menuet — surtout le trio — et la Gavotte à des phrases qui se fixent de suite dans la mémoire et, par ailleurs, à des passages fugués traités avec l'adresse coutumière à l'auteur. Tout y est clair et sobre et pourtant tout y a un sens bien défini.

***

La Première Sonate pour piano et violon, en ré mineur, op. 75 (1885), est contemporaine de la Troisième Symphonie en ut mineur avec orgue, op. 78 (1886). Elle est écrite, comme elle, en deux parties — construction inédite, toute particulière et originale qui constitue la tentative la plus intéressante qu'ait imaginée Saint-Saëns pour la composition d'œuvres de musique pure. Conservant, malgré cette subdivision en deux parties seulement, les quatre mouvements traditionnels, Saint-Saëns a cherché à en resserrer certaines parties, dans une intention de modernisme, d'évite de répétitions auxquelles notre hâte est de plus en plus rebelle. L'ensemble reste parfaitement équilibré, la première partie contenant l'allegro habituel de début — arrêté dans ses développements et conduisant à l'andante, celui-ci plus court aussi que naguère. La deuxième partie est formée du scherzo qui s'enchaîne au final.

Cette conception curieuse s'exprime — en ce qui concerne la sonate qui nous occupe — par une exposition classique : première phrase en ré mineur, rythmique, menant à une deuxième, chantante, au ton du relatif : fa majeur ; puis, par un développement (rééditant d'abord le départ de l'exposition, suivant un procédé employé plusieurs fois par Saint-Saëns) avec parties fuguées (autre procédé fréquent chez lui); ensuite par une exposition de nouveau de la deuxième idée, entière, cette fois en sol majeur — ce qui, à part la tonalité, donne presque l'impression d'une conclusion. Le développement, au lieu de déterminer la conclusion, aboutit alors à la péroraison (premier thème) dont le développement nous conduit à ce qui va constituer l'enchaînement vers l'andante — à l'aide de la deuxième idée — dont la nouvelle exposition, entière au milieu du développement central, permet ici ingénieusement le simple rappel, très écourté.