Cinquante ans de musique française (1874 - 1925)

maquette du décor exécuté pour la représentation de Carmen aux arènes de Nîmes par M. Diosse

L'OPÉRA-COMIQUE

par Henri MALHERBE

Le centre dominant de toute l'activité musicale a été, depuis cinquante ans, à Paris. C'est en ce vaste enclos qu'il faut se trouver, si l'on veut juger, avec quelque certitude, des mouvements de l'art sonore. Trois générations de musiciens s'y disputent encore la couronne de sagesse. Les deux premières y ont des représentants illustres. Mais la dernière venue entre dans le monde au moment où l'univers est en proie à mille troubles. Elle est encore dans toute sa nouveauté. En caractérisant, comme il convient, ses aînées, nous nous approcherons de l'école actuelle. Nous pourrons en donner. dans sa rapidité, une esquisse libre et véridique.

Il nous est loisible de dégager, aujourd'hui, dans une lumière juste, les lignes et les perspectives du tableau musical du dernier demi-siècle français. Jamais notre science sonore ne fut plus inventive, plus raffinée et, dans le même temps, plus aimable. « On devrait admettre, écrivait Claude Debussy, que l'art est absolument inutile à la foule... C'est de la beauté en puissance qui éclate au moment où il le faut, avec une force fatale et secrète. » Le génie de la musique française du dernier demi-siècle trouve, seulement à présent, son moment de rayonnement.

Lorsqu'on dénombre les réalités amères de cette guerre, lorsqu'on voit les destructions inouïes de ces cinq années de lutte et de férocité, notre angoisse est si forte que le cœur s'arrête de battre et les regards n'ont plus de larmes.

La mélancolie et le désespoir des artistes sont nourris par ces mêmes destins tragiques. Les ruines proprement morales dépassent peut-être encore les dévastations matérielles.

Il n'y a pas que des églises détruites, des maisons éventrées, de vastes terres, jadis verdoyantes et fleuries, aujourd'hui ravagées, mornes et bouleversées. Dans l'âme humaine, aussi, s'est creusé un vide, de rares et magnifiques constructions se sont écroulées. Nos chefs les plus lucides se plaignent du désastre de la pensée. Les préoccupations spéculatives se font, chaque jour, plus rares. Et la guerre nous a ravi des millions de civilisés, formés par des siècles de labeur intellectuel, civilisés à qui des pères passionnés avaient transmis avec un tremblement de tout leur être des dépôts sacrés d'art et d'harmonie. Tant de grandes voix, annonciatrices de beauté, se sont tues, que nos artistes regardent, avec crainte, autour d'eux et hésitent à se produire devant un public neuf et qu'on dit brutal.

Mais quoi ? L'art n'a-t-il pas une existence pure, farouche, indestructible ? N'est-il pas doué d'une force étrangère à toutes les actualités, heureuses ou non, d'un continent ? Si de telles convictions ne nous soutiennent pas, toute activité généreuse de l'esprit s'éteint. Il n'est pas inutile, aux heures de découragement, de nous tourner vers un passé encore proche. Evocation démodée, dira-t-on. Tant pis ! Il faut nous rappeler qu'au lendemain de la guerre de 1870 nos aînés n'ont pas désespéré. C'est après une défaite que jaillit l'admirable musique française moderne. Mais aujourd'hui, après cette longue guerre, après cette victoire éclatante et têtue, que ne devons-nous pas attendre de nos compositeurs encore nonchalants ?

Il y a un demi-siècle, nos musiciens s'unissaient, dans une fraternité ardente et décidaient que la musique française, elle, n'était pas vaincue.

***

Nous sommes actuellement à un tournant de notre histoire lyrique. Sans doute, la science de la composition musicale n'est pas une science positive et dont les lois soient déterminées avec une rigueur intangible. Plusieurs systèmes sont également recommandables et, de chacun d'eux, peut jaillir une œuvre pleine d'élévation et de pureté. Tout musicien peut en raisonner à sa fantaisie. La fréquentation des maîtres et un secret sentiment de la musique conduisent toutes les idées sur ces matières. Les factions des cornificiens, des scolastiques et des nihilistes n'ont pas cessé d'exister, pourtant. Elles ressuscitent plus nombreuses, au bruit des disputes actuelles.

Afin de prendre un sentiment net de la musique nouvelle, il est indispensable d'établir le bilan des acquisitions précédentes. Cette constatation peut suffire à nous consoler quand on nous jette tant d'avis désespérés sur la production contemporaine. Au cours de délibérations exactes et libres, nous nous efforcerons à un reclassement de valeurs. Par un jugement plus solide de nos tendances, nous pourrons procéder à la délimitation de nos frontières esthétiques.

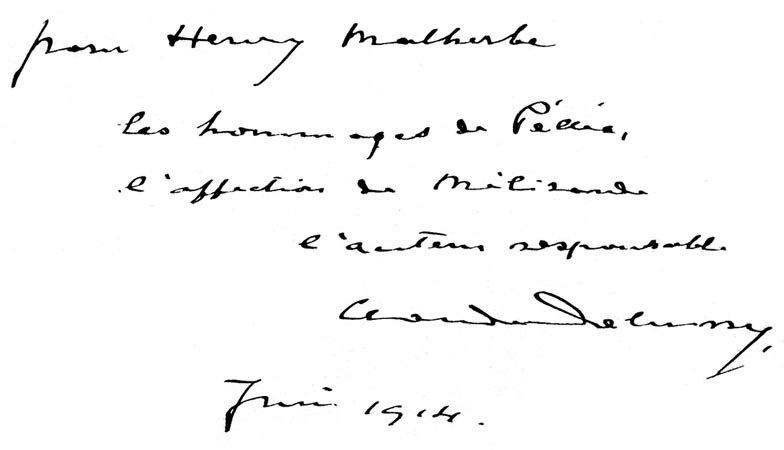

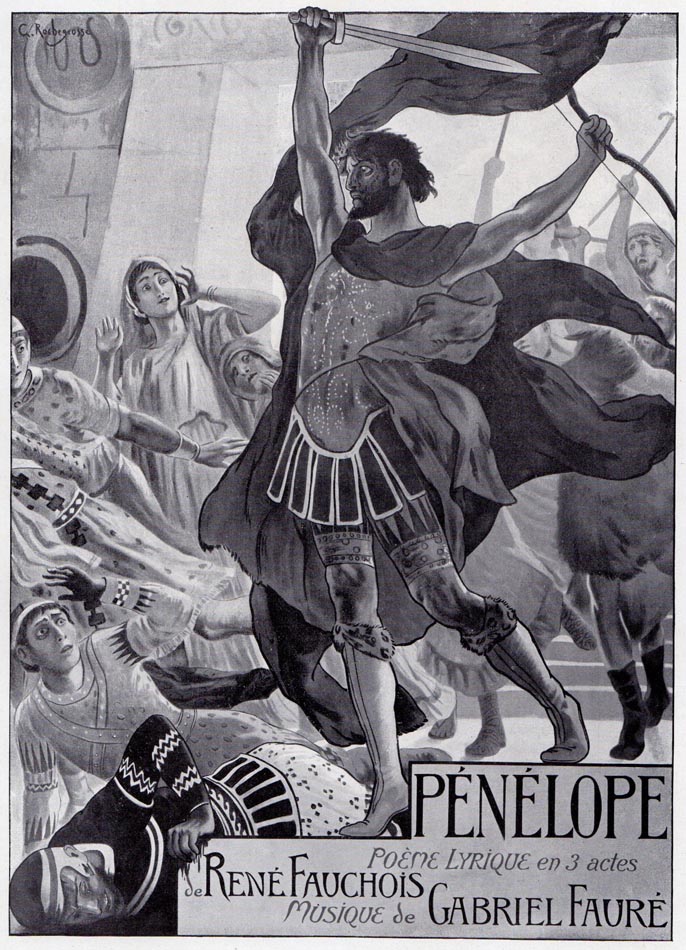

Le rôle joué par le Théâtre National de l'Opéra-Comique dans la musique française, ces dernières années, est proprement considérable. Avant de devenir romancier et philosophe social, M. Romain Rolland était l'un de nos meilleurs critiques musicaux. Dans son livre intitulé « Musiciens d'aujourd'hui », l'auteur de Jean-Christophe, s'exprimait ainsi sur le compte de la Salle Favart : « L'Opéra-Comique a su prendre une part active à l'évolution contemporaine de la musique... Il n'est guère d'œuvre importante, non seulement parmi les comédies musicales, mais parmi les drames musicaux de ces vingt dernières années, qui n'y ait été exécutée. Dans ce théâtre, qui vit en 1875 la première de Carmen, en 1884, celle de Manon et en 1888 celle du Roi d'Ys furent joués les principaux drames de M. Bruneau, Louise de M. G. Charpentier, Pelléas et Mélisande, de M. Claude Debussy, Ariane et Barbe-Bleue, de M. Paul Dukas (M. Romain Rolland pourrait ajouter à cette liste, aujourd'hui, Aphrodite, de Camille Erlanger, la Habanera, de M. Laparra, le Pays, de M. Guy Ropartz, la Lépreuse, de M. Sylvio Lazzari, Pénélope, de Gabriel Fauré, Mârouf, de M. Henri Rabaud, Bérénice d'Albéric Magnard et peut-être même, la Brebis égarée de M. Darius Milhaud)... Ainsi le théâtre de l'Opéra-Comique est devenu le foyer des tentatives les plus audacieuses du drame musical. »

Notre dessein est d'étudier, dans ses grandes lignes, l'activité si vigoureusement influente de l'Opéra-Comique, depuis cinquante ans. La première date qui arrête notre regard est celle de la création de Carmen : le 3 mars 1875.

La deuxième Salle Favart fut ouverte au public jusqu'au jour où elle fut incendiée, le 25 mai 1887. Du 15 octobre 1887 jusqu'au 30 juin 1898, l'Opéra-Comique s'installa dans la salle de l'ancien Théâtre-Lyrique, place du Châtelet. Du 30 juin au 6 septembre 1898 il donna ses spectacles au Théâtre du Château-d'Eau. Le 6 décembre 1898 eut enfin lieu l'inauguration de la salle actuelle de l'Opéra-Comique, place Boieldieu.

Plusieurs directeurs, plus ou moins heureux, ont présidé aux destinées de l'Opéra-Comique : du 20 juillet 1870 au 20 janvier 1874, Du Locle et De Leuven ; du 20 janvier 1874 au 5 mars 1876, Du Locle, seul ; du 5 mars au 14 août 1876, Emile Perrin, par intérim ; du 15 août 1876 au 25 mai 1887, Léon Carvalho ; du 26 mai au 31 décembre 1887, Jules Barbier, par intérim ; du 1er janvier 1888 au 1er janvier 1891, Paravey ; du 2 janvier 1891 au 31 décembre 1897, Léon Carvalho ; du 15 janvier 1898 au 31 décembre 1913, M. Albert Carré ; du 1er janvier 1914 au 15 octobre 1918, MM. Gheusi et Emile et Vincent Isola ; enfin du 16 octobre 1918 et encore actuellement, MM. Albert Carré, Emile et Vincent Isola.

Nous ne nous attarderons pas à étudier en détail chacune de ces directions. A la vérité, ce n'est que depuis une vingtaine d'années que la Salle Favart a pris son importance dans l'art lyrique moderne et monté des œuvres qui intéressent véritablement les esprits actuels. Du Locle avait fait des difficultés pour jouer Carmen. C'est par hasard que Paravey dont la gestion avait été malheureuse, garde dans l'histoire de la littérature lyrique l'honneur d'avoir monté le Roi d'Ys.

Aussi bien, il serait inutile de parler trop longuement ici des nombreux spectacles qui ont été représentés pendant ce demi-siècle à l'Opéra-Comique. Nous nous arrêterons surtout à quelques grandes dates, aux ouvrages importants qui demeurent encore aujourd’hui les ornements glorieux de notre seconde scène lyrique. Leur influence s'est étendue sur toute la musique contemporaine.

Carvalho avait fait ses plus importantes créations au Théâtre-Lyrique, avant que d'être directeur de la Salle Favart. Place Boieldieu, il a surtout repris certaines œuvres révélées avant la guerre de 1870. Il a laissé un souvenir de grand directeur de l'Opéra‑Comique, davantage par la troupe incomparable qu'il y avait constituée et qui comprenait : Mmes Miolan-Carvalho, Zina Dalti, Chapuy, Chevalier, Ducasse, Brunet-Lafleur, Bilbaut-Vauchelet, Engally, Isaac, Van Zandt, Heilbronn, Sanderson, Cécile Mezeray, Vergine, Salla, Emma Calvé. MM. Duchesne, Nicot, Ismaël, Cobalet, Bouhy, Morlet, Talazac, Taskin, Melchissédec, Barré, Lucien Fugère, Bouvet, Mouliérat.

Léon Carvalho avait, d'autre part, fait une véritable révolution en supprimant le parlé sur la scène de la Salle Favart. Le traité consenti par la Société des Auteurs à l'Opéra-Comique stipulait il y a encore trente ans qu'un ouvrage n'y pouvait être joué qu'avec dialogues et récits parlés.

***

Georges Bizet à 25 ans, par Giacomotti (appartient à M. de Choudens)

Pendant ce demi-siècle de musique française à l'Opéra-Comique, le compositeur qui occupe la première place est Georges Bizet. Il n'est pas inutile, avant que d'étudier son chef-d’œuvre Carmen, d'avoir quelques renseignements sur sa vie et ses autres ouvrages.

Georges Bizet est né à Paris le 25 octobre 1838. Entré au Conservatoire à l'âge de 13 ans, il suivit la classe de piano de Marmontel, celle d'orgue de Benoit et celle de contre-point de Zimmermann. Après avoir obtenu les premiers prix d'orgue, de piano et de fugue, il devint le plus brillant élève d'Halévy, pour la composition. En 1857, à l'âge de 19 ans, il remporta le grand premier prix de Rome. A la villa Médicis il composa un Te Deum pour orchestre et écrivit la musique d'une farce italienne, Don Procopio.

A son retour de Rome, après la mort de sa mère, il mène une vie misérable et laborieuse. Il est réduit, pour vivre, à donner des leçons, à écrire et transcrire pour le piano des œuvres italiennes, allemandes et françaises, que la maison Heugel publia sous ce titre : le Pianiste chanteur.

Mais il est connu, protégé. Carvalho, qui lui témoigna toujours le plus vif intérêt, lui commande, sur un livret de Michel Carré et Cormon, les Pêcheurs de Perles. Georges Bizet, qui avait déjà écrit un acte, la Guzla de l'Emir, sur un poème de Michel Carré et Jules Barbier s'empressa de terminer son opéra en trois actes et s'opposa à la représentation de sa première partition. Les Pêcheurs de Perles furent créés à l'Opéra-Comique le 28 septembre 1862. Bizet n'avait que vingt-quatre ans. Excellent juge de lui-même, presque trop pointilleux, il nous a dit quels passages devaient être appréciés dans cette œuvre.

Il n'en retient au premier acte que le duo de Nadir et de Zurga, la romance de Nadir : « Je crois entendre encor, caché sous les palmiers », au deuxième acte, le chœur chanté dans la coulisse et la cavatine de Leïla, et enfin, au troisième acte, l'air de Zurga. L'ouvrage n'eut que treize représentations.

Mais Bizet ne se décourage pas. Il compose Ivan le Terrible. Comme la Guzla de l'Emir, Ivan le Terrible ne fut jamais représenté.

Un an avant sa mort, Georges Bizet, inflexible, détruisit ces deux partitions ainsi que des fragments de Calendal, de Clarisse Harlowe et d'une Grisélidis que, le 26 février 1871, il considérait « très avancée ». Il jugeait ces ouvrages indignes de lui. Peut-être se montrait-il trop sévère pour ces productions qui, pour le moins, nous eussent donné de précieuses indications sur le développement de sa personnalité.

caricature de Bizet dans le Diogène à propos de la Jolie Fille de Perth

La Jolie Fille de Perth fut créée le 16 décembre 1867 au Théâtre-Lyrique. Après la première représentation, Georges Bizet écrit : « Mon ouvrage a obtenu un vrai et sérieux succès. Je n'espérais pas un accueil aussi enthousiaste et à la fois aussi sévère. On m'a tenu la dragée haute, on m'a pris au sérieux et j'ai eu la vive joie d'émouvoir, d'empoigner une salle qui n'était pas positivement bienveillante. J'avais fait un coup d'état : j'avais défendu au chef de claque d'applaudir. » Il devait bientôt revenir de son enthousiasme. « La presse est bonne, dit-il, quelques jours plus tard ; le public ne vient pas. » Cet insuccès ne le rebute pas, et c'est alors qu'il écrit, gardant un contrôle rigoureux de lui-même : « J'ai fait cette fois des concessions que je regrette, je l'avoue. L'école des flonflons, des roulades, du mensonge, est morte, bien morte ! Enterrons-la sans larmes, sans regrets, sans émotion... et en avant ! »

Et Georges Bizet se remet au travail. En 1867, trois concours avaient été ouverts dans chacun des théâtres lyriques subventionnés par l'Etat, afin de favoriser la musique française. Emile Perrin, directeur de l'Opéra, qui faisait partie du jury, voulant décider le jeune maître à prendre part à ce concours, lui écrivit : « Ne vous inquiétez pas du jury, qu'il soit en jambon de Mayence ou en pâtes d'Italie, j'en ferai ce que je voudrai. »

Il composa donc le premier acte de la Coupe du roi de Thulé sur le poème de Louis Gallet et d'Edouard Blau. Mais bientôt, il avoue : « J'ai revu mon premier acte de la Coupe à deux reprises différentes ; la première fois j'ai trouvé cela tout simplement admirable ; la seconde fois cela m'a paru définitivement infect. » Et le compositeur déchira ce nouveau manuscrit et ne concourut pas.

Georges Bizet

Il s'éloigna pendant quelque temps du théâtre, fit jouer aux Concerts Pasdeloup une symphonie qu'il intitulait Souvenirs de Rome et dont le titre modifié fut, par la suite, Roma. Le 3 juin 1869, il épousa Mlle Halévy, la fille de son maître. Mais la guerre éclatait, et Georges Bizet, violemment ému par nos désastres, s'engagea.

Cette guerre devait laisser des traces profondes dans l'âme du compositeur.

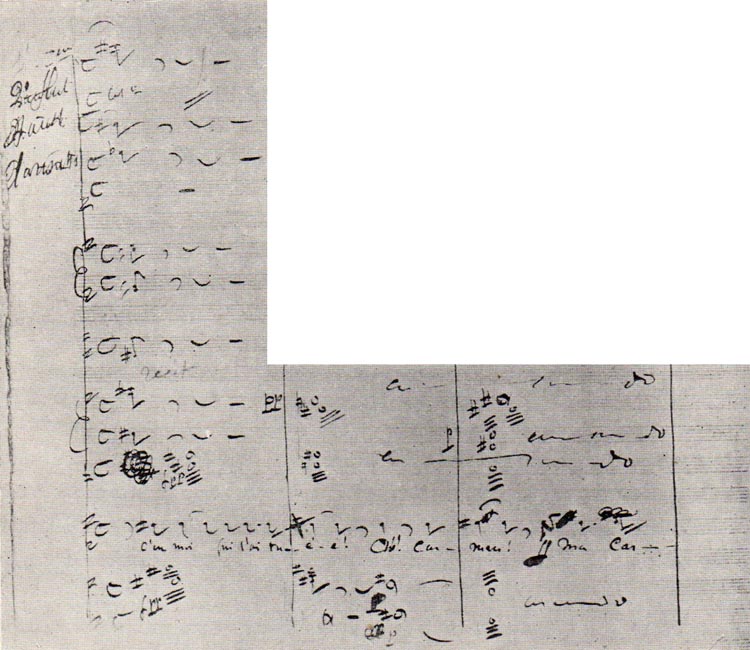

fac-similé d'un autographe de Bizet

La cristallisation s'est déjà opérée : toute la personnalité de Georges Bizet s'est condensée. Il sait où il va et ce qu'il veut. Il écrira des œuvres plus larges, plus enivrées, plus humaines. Son expression est devenue simple, vivante, dépouillée.

Après un acte, Djamileh, qui fut représenté pour la première fois le 22 mai 1872 et dont la grâce curieuse, la riche mélancolie, le coloris chatoyant furent tant admirés, Carvalho, qui venait de prendre la direction du Vaudeville et dont l'amitié ne se démentait pas, commanda à Bizet la musique de scène l'Arlésienne.

Après quoi, Georges Bizet composa l'œuvre rêvée, nationale et réaliste pour laquelle il était destiné : Carmen.

***

Madame Galli-Marié, créatrice du rôle de Carmen (photo Nadar)

Nous voici en présence, avec Carmen, d'un des chefs-d’œuvre les plus authentiques de la musique théâtrale.

Tandis que les librettistes s'efforçaient à une discrétion, dont les premiers spectateurs ne leur ont pas su gré, Bizet, par sa musique, nous restituait toute la rudesse déchirante du conte de Mérimée.

La clarté aveuglante et dure d'Espagne, la sensualité âpre, le goût du meurtre et du plaisir violent sont traduits là avec un art direct et pour ainsi dire magnétisant.

La partition a je ne sais quoi de physique, comme une palpitation artérielle, une chaleur animale. Certaines pages propagent les lourds et vulgaires parfums de là-bas, les senteurs fauves d'une peau basanée et les sueurs fumantes, le sang versé dans les halètements d'une dégradante lutte à mort, en plein soleil.

Mademoiselle Charlotte Wyns dans le rôle de Carmen

Georges Bizet, qui avait dépeint avec des nuances infinies la nostalgie pudique de Djamileh, ne craint pas de nous révéler, à vif, avec des inflexions vigoureuses et pressantes, la gitanella lascive, encanaillée, qui « s'avançait en se balançant sur les hanches comme une pouliche des haras de Cordoue ». Il n'est pas possible d'analyser ici, comme il convient cette étonnante partition de Carmen. Le duo du second acte suffirait seul à classer l'ouvrage. Il se développe avec un art magistral, inflexible. Les sonorités recueillies et reliées par le grand musicien en sont si profondes, si justes, si frémissantes qu'à de certains moments l'orchestre lance jusqu’à nous les fantômes fatidiques de Carmen et de José, qu'ils nous frôlent, que nous sentons sur nos nuques leurs souffles oppressés. Ecoutez les phrases enamourées, si simples, du paysan naïf et passionné. Quelques accords étranges, pauvres et languissants vous diront l'abdication, l'effondrement de José devant la bohémienne qui l'a fasciné par son chant sinueux, prometteur de liberté et d'aventures « là-bas, là-bas dans la montagne ».

Madame Calvé dans le rôle de Carmen (photo Nadar)

Mme Strauss-Bizet qui entretient, avec une pieuse fierté, le culte de l'auteur de Carmen, me disait récemment que ce duo, jugé trop « naturaliste » et trop long à la création, fut l'une des causes du demi-succès de l'ouvrage aux premières représentations. On poussa même le grand compositeur à l'écourter, à l'interrompre de points d'orgue propices à l'applaudissement facile. Bizet résista à ces basses objurgations. La scène nous est demeurée telle quelle, dans sa véridique et émouvante beauté.

Carmen fut créée le 3 mars 1875 sur la scène de l'Opéra-Comique. Un public nombreux mais glacial s'offensa de quelques scènes de ce drame, dont les accents de vérité surprirent des spectateurs amoureux des fadaises des opéras-comiques du temps. Pourtant, cette fois encore, Bizet avait fait « des concessions qu'il regrettait ». Dans les jeux violents de Carmen et de José, il avait jeté cette ingénue attendrissante et douçâtre : Micaëla. Malgré sa grâce romanesque, cette intruse chétive et affadie nous agace un peu, à présent. A la création, elle sauva la pièce d'un désastre. Ses apparitions rougissantes, séduisirent un auditoire prêt à se fâcher. Le reproche qu'on faisait surtout à la pièce était celui d'immoralité. Du Locle lui-même, directeur de l'Opéra-Comique, désapprouvait ces tons libres, cette vérité magnifiquement éployée. Un ministre lui ayant demandé une loge pour la première représentation, Du Locle lui répondit par une invitation personnelle pour la générale, voulant que le ministre jugeât d'abord par lui-même s'il était convenable qu'il y amenât sa famille.

Georges Bizet qu'on avait décoré le matin de la première représentation s'attira, dit-on, ce commentaire désobligeant : « On l'a décoré le matin parce que l'on savait qu'on ne pourrait plus le décorer le soir. »

On a fait à Galli-Marié un très vif grief de ne pas avoir joué Carmen dans la note naturaliste, d'en avoir fait trop une héroïne d'Opéra-Comique. Et cependant, à une représentation qu'elle donnait à Gênes, elle avait failli être tuée par Don José. Au dernier acte le ténor calcula mal son geste et la lame de sa navaja traversa la joue de Carmen. Galli-Marié s'enorgueillissait plus tard de cette blessure, dont la cicatrice ne disparut jamais.

Le sort incertain de la pièce, aux premières représentations, avait affecté profondément Bizet. Cet insuccès fut-il la cause de sa mort ? Des biographes nous ont décrit la nuit désespérée du grand musicien, après la répétition générale de Carmen. D'autres se sont inscrits en faux contre ces paroles. Et Mme Galli-Marié, la créatrice de l'ouvrage, piquée par tous ces propos, a déclaré avec fermeté au rédacteur d'un journal de province :

« L'insuccès de Carmen à la création, mais c'est une légende. Carmen n'est pas tombée au bout de quelques représentations comme beaucoup le croient. Nous l'avons jouée plus de quarante fois dans la saison, et quand ce pauvre Bizet est mort, le succès de son chef-d’œuvre semblait définitivement assis ».

Mme Bizet a bien voulu me dire elle-même qu'à cette époque le succès de Carmen ne lui semblait pas du tout « définitivement assis ». Et le grand musicien, assombri, tourmenté, mourut le 2 juillet 1875. Il souffrait d'un abcès à l'oreille. Aucun chirurgien ne se montra capable de l'opérer, et subitement, au grand désespoir de ses amis et de ses admirateurs qui commençaient à se faire nombreux, il disparut. C'était une perte irréparable pour la musique et l'art de notre pays. Elle émut jusqu'au philosophe allemand Frédéric Nietzsche qui, dans le Cas Wagner, écrivait : « J'entendis, hier, le chef-d’œuvre de Bizet. Je l'entendis jusqu'au bout avec la douceur du recueillement. Comme un ouvrage pareil vous élève ! On devient soi-même un chef-d’œuvre. » Et plus loin, se délivrant de l'influence de Wagner, il ajoutait : « Il faut « méditerraniser » la musique. »

Comme don José, Nietzsche appelait Carmen sa Carmen adorée et se lamentait sur la disparition d'un compositeur qui, s'il eût vécu, eût donné à ses œuvres les lignes pures et les ondulations heureuses des archipels latins.

Camille Saint-Saëns, lié d'amitié avec Bizet s'écria : « Ah ! qu'ils sont coupables ceux qui, par leur hostilité ou leur indifférence, nous ont privés de cinq ou six chefs-d’œuvre qui seraient maintenant la gloire de l'école française ! »

un souvenir de la 200e représentation de Carmen (30 janvier 1885)

fac-similé d'une page de la partition où sont réunies les signatures des auteurs du livret et des interprètes

***

M. Stravinsky, le compositeur violent, acide et méprisant du Sacre du Printemps a, au nom de la musique avancée, rendu un hommage particulier à l'auteur de Carmen. Considérant la musique française, il n'a pas craint d'affirmer : « II y a Bizet, Chabrier, Satie. » Cette opinion originale et qui n'a qu'une valeur de boutade, nous indique cependant suffisamment dans quel respect nos jeunes musiciens, si dédaigneux de leurs prédécesseurs, tiennent l'auteur de l'Arlésienne.

Et si l'on recherche les motifs profonds de cette ferveur, peut-être les trouverons-nous dans les façons franches, directes de son exécution, dans les lignes longues, grossies à dessein, harmonieusement balancées de sa mélodie, dans les couleurs raffinées et violentes, largement étalées de son orchestration.

Bizet, qui marque les débuts du réalisme au théâtre, est, avant tout, un musicien français, le musicien français.

fac-similé de la dernière page de la partition de Carmen

« La musique française, a écrit Debussy, c'est le plaisir. » Et l'aîné de l'auteur de Pelléas a, en effet, chanté le plaisir, la joie merveilleuse, la beauté enivrante de vivre. Sa musique est le cri même de sa vie, le reflet de son âme. Dans ses dernières partitions, il œuvre dans une matière impérissable avec une impétuosité, une verve et une lucidité magnifiques. Les caractères de ses personnages sont posés avec une précision cursive et presque cruelle sur des décors éblouissants de netteté. Rappelez-vous ce thème court et étrange, caressant et râlant, qui nous décrit Carmen. Miroir inséparable qu'élèvent à chaque instant, les instrumentistes et où se reflètent toutes les variations des passions de la bohémienne.

Pénétré des théories modernes de Berlioz, familier des classiques, Bizet orchestre avec un sens de chaque instrument, un art de la nuance, une sûreté de main, un raffinement psychologique dans les développements d'un thème musical qui le classent au tout premier rang des maîtres de la musique.

« Je ne fais pas grand cas, disait Bizet à son professeur Marmontel, de cette popularité à laquelle on sacrifie aujourd'hui honneur, génie et fortune ».

Si elle était, en effet, sa pensée intime, et si réellement il avait conscience de son génie, peut-être ne dut-il point trop souffrir de l'indifférence de ses contemporains. Et pourtant, à présent, je me demande avec angoisse si sur son lit de mort, le grand musicien ne dut pas éprouver en déroulant sa carrière passionnée, si vite brisée, une impression de désolation et de désastre ? A quoi lui servait ce génie douloureux et puissant ? Pourquoi s'être épuisé en veilles laborieuses ? Ah ! dites, pouvait-il croire, en cet équipage de débâcle qu'on lui rendait enfin justice et que son nom s'inscrirait pour toujours dans la mémoire des hommes ?

décor pour le 2e acte de Carmen : le cabaret de Lillas Pastia

Le public ni les critiques, à la première représentation de Carmen n'avaient pu comprendre la valeur et la force du chef-d’œuvre de Georges Bizet. Parmi les articles qui lui étaient consacrés je détache ces quelques lignes d'un des plus importants critiques de l'époque.

« Où est-il l'âge d'or des Zampa, des Fra Diavolo, des Marco Tempesta, ces farouches bandits dont la carabine innocente n'a jamais brûlé de poudre, même contre les moineaux ? Aujourd'hui les brigands de l'Opéra-Comique sont des assassins pour tout de bon. Il est vrai que le sang qu'ils versent ne mérite guère de pitié. La Carmen, l'héroïne du poème de MM. Meilhac et Halévy (deux auteurs souvent mieux inspirés) n'est qu'une hideuse drôlesse qui, pour être empruntée au roman de Prosper Mérimée n'en fait pas moins mauvaise figure sur une scène habituée à plus de respect pour la morale et la pudeur. Que pensez-vous, chastes mères de famille, bons bourgeois qui comptez, sur la foi du passé, régaler vos femmes et vos filles d'une petite soirée anodine et décente, que pensez-vous, dis-je, d'une ignoble gueuse offrant, d'un regard provocant, son amour à quiconque a le don de lui plaire, — et Dieu sait si le nombre est grand de ces mortels favorisés ! — convolant d'un muletier à un dragon, d'un dragon à un toréador, et brusquement arrêtée dans l'essor de ses galanteries volcaniques par le stylet d'un amant répudié ? Le rôle infect, on peut le dire, de cette Célimène de trottoir est joué par Madame Galli-Marié avec un réalisme d'allures et de physionomie peu propre à faire pardonner à l'artiste les défaillances de son chant.

La musique, affreusement touffue, est telle qu'il la fallait attendre de M. Georges Bizet, dont la science incontestée fait bon marché de la mélodie. »

Et le critique en question terminait son article par cette phrase décourageante à l'adresse de tous les candidats pressés, — déjà ! — de prendre la direction de l'Opéra‑Comique : « Aspirer à la direction de l'Opéra-Comique dans l'état lamentable où l'a réduit une administration frappée d'idiotisme, sans répertoire, sans public, sans artistes, sauf une étoile de passage, quel est l'homme, je ne dis pas d'esprit, mais de sens, capable de prendre la main dans des conditions semblables ? » Après Carmen, l'Opéra-Comique monta l'Amour africain, trois actes tirés du Théâtre de Clara Gazul, musique de Paladilhe, qu'on joua six fois. Le Don Mucarade d'Ernest Boulanger eut un destin moins malheureux : on le donna douze fois. Le public se détachait peu à peu de l'Opéra-Comique, malgré la création récente de Carmen. Camille du Locle, gendre de Perrin et ancien secrétaire général de la salle Favart ne semblait point favorisé. Ses recettes étaient médiocres et diminuaient chaque année ainsi qu'on en pourra juger d'après le tableau suivant : en 1873 l'Opéra-Comique réalisait un chiffre global de recettes de 1.267.463 francs ; en 1874 : 1.053.238 ; en 1875 : 947.265 ; en 1876 : 912.774.

Du Locle fut contraint de quitter la direction de l'Opéra-Comique, laissant un déficit de 100.000 francs. Son beau-père Emile Perrin se vit obligé de reprendre cette direction, tout en veillant aux destinées de la Comédie-Française dont il était administrateur général.

Le 15 août 1876 Léon Carvalho était appelé à gouverner la Salle Favart. Aussitôt, les recettes remontaient : cette année 1876 produisait 931.302 frs. Au cours de la première année de son règne, Carvalho faisait débuter vingt-sept chanteurs dont six seulement restaient définitivement attachés à la troupe de l'Opéra-Comique.

Mais c'est de 1881 à 1884 que l'Opéra-Comique connaît, trouve sa plus grande ère de prospérité. Les Contes d'Hoffmann dont il sera question plus loin furent joués dans la seule année de 1881, cent fois. L'ouvrage d'Offenbach, dont les deux délicieux airs, « Elle a fui la tourterelle » et « C'est une chanson d'amour » avaient conquis tout le public, fut représenté douze fois en 1882, en tout cent trente et une fois jusqu'en 1886. Repris en 1911, les Contes d'Hoffmann ont été donnés sur la scène de d'Opéra-Comique près de 400 fois.

C'est pendant cette période que furent inaugurées les soirées populaires du lundi dont les tarifs s'échelonnaient de 0 fr. 50 à 3 francs. Le cahier des charges les imposait aux directeurs de la Salle Favart. Mais on ne pouvait faire que deux mille francs de recette, alors que les frais étaient de 4.500 francs. Toutefois, dès 1880, la recette annuelle de l'Opéra-Comique atteignait près d'un million et demi.

En 1881, notons les débuts de M. Georges Hüe, premier grand prix de Rome de 1879, avec les Pantins, deux actes qui avaient obtenu le prix Cressent. M. Georges Hüe devait faire représenter plus tard, sur la même scène Titania, l'une des œuvres théâtrales dont le côté symphonique a été le plus admiré et Dans l'ombre de la Cathédrale, sur un livret de M. Maurice Léna et Mme Henry Ferrare, d'après Blasco Ibanez.

En 1882, M. Vincent d'Indy fait jouer sa première œuvre : Attendez-moi sous l'orme, agréable pastiche dont le livret était une adaptation de Regnard. Cette pièce obtint dix-neuf représentations. Signalons encore la Galante Aventure d'Ernest Guiraud dont le libretto parut déraisonnable et la Nuit de Saint-Jean de Lacôme. Ce dernier opéra-comique, d'une verve et d'un entrain fort plaisants fut joué vingt-six fois. Repris en 1889, il fut donné encore quarante-huit fois. Le dernier ouvrage inédit de cette année fut une divertissante comédie musicale d'Amédée Dutacq : Battez Philidor ! qui fut jouée dix fois. Les recettes de 1882 se montèrent à 1.839.523 francs.

L'année 1883 ne voit éclore qu'un éphémère Mathias Corvin du compositeur hongrois de Bertha qui ne fut affiché que trois fois.

Mademoiselle Van Zandt (photo Nadar)

En 1884, Manon, de Massenet, dont nous parlerons plus longuement, est créée. Puis le délicieux Joli Gilles de Ferdinand Poise, dont Carvalho s'était refusé à mettre en scène une Carmosine reçue et déjà gravée par de confiants éditeurs. C'est le 8 novembre qu'eut lieu le fameux incident Van Zandt. On se rappelle que cette chanteuse légère, fort appréciée du public, jouait ce soir-là le rôle de Rosine dans le Barbier de Séville. Dès le premier acte, elle ne parut pas à son aise... Après quelques excentricités, les spectateurs se fâchèrent. Lucien Fugère vint devant la rampe excuser sa camarade. La représentation fut interrompue. Mlle Cécile Mezeray remplaça, en costume de ville, au pied levé la cantatrice défaillante. Mlle Van Zandt devait revenir l'année suivante à la Salle Favart. Les quatre soirées auxquelles elle prit part furent orageuses. Le public n'avait pas oublié ses incartades. Il ne les lui pardonnait pas. Carvalho fut obligé de résilier l'engagement de la créatrice de Lakmé.

Le Chevalier Jean de Victorin Joncières fut chanté par Mme Emma Calvé en 1885. Cet ouvrage devait être repris deux ans plus tard. La répétition des couturières eut lieu l'après-midi même du jour que l'Opéra-Comique fut incendié. Le Chevalier Jean ne fut jamais redonné. Pendant cette année, nous voyons encore trois actes assez faibles de Victor Massé, Une nuit de Cléopâtre. L'année de 1886 est plus fertile en créations : citons le Mari d'un jour, d'Arthur Coquart ; trois actes aristophanesques de Charles Lecocq, un Plutus, dont la destinée a été plus obscure que celle de la Fille de Madame Angot et Maître Ambros.

les ruines de l'Opéra-Comique au lendemain de l'incendie (photo Nadar)

Le Roi malgré lui, dont je parlerai plus longuement fut joué en 1887. Le libretto avait été tiré par Emile de Najac, Paul Burani et M. Jean Richepin d'un vaudeville en deux actes qui avait été représenté au Palais-Royal en 1836. La carrière de cet opéra-comique fut arrêtée au bout de quatre représentations par l'incendie qui détruisit le 25 mai 1887 la Salle Favart. Il n'est pas inutile de rappeler en détail aujourd’hui les circonstances du désastre. Le spectacle était composé du Chalet et de Mignon. L'acte d'Adolphe Adam venait de prendre fin. Il était neuf heures cinq du soir. Tandis que Mme Simonnet chantait au premier acte de Mignon : « O Vierge mon seul espoir » quelques flammèches tombèrent sur la scène. Une herse à gaz avait communiqué le feu aux fils entrelacés d'une frise. Taskin vint à l'avant-scène encourager le public à garder le calme. Quelques spectateurs quittèrent la salle, nullement effrayés. Malheureusement le rideau de fer ne fut pas abaissé. Le feu gagna bientôt les décors pendus aux cintres. Les pompiers de service, affolés, au lieu de noyer d'eau le brasier, coururent inutilement çà et là. Le concierge craignant l'explosion du gaz, éteignit toutes les lumières. Un désordre affreux se produisit. La porte de secours de la rue Marivaux était fermée à clef. Les spectateurs du rez-de-chaussée et du premier étage évacuèrent la salle assez rapidement. Mais la foule des autres étages s'engouffra dans un seul escalier. Elle négligea de prendre quatre autres escaliers. Le feu avait gagné la salle et les coulisses du théâtre. Les artistes encore maquillés et dans leurs costumes de scène purent quitter leurs loges. L'incendie qui devait être simulé au troisième acte de Mignon, éclatait brusquement, dans une réalité angoissante.

On découvrit dans les décombres soixante-seize corps calcinés. Le préfet de police publia que quatre-vingt-quatre personnes avaient trouvé la mort. Le chiffre exact des victimes est resté inconnu. Dans la salle du buffet du deuxième étage, seulement, on enleva vingt-sept cadavres. Dans le personnel du théâtre, on compta comme morts : quatre danseuses, deux choristes, quatre habilleuses, cinq ouvreuses.

Après un procès retentissant, le directeur de l'Opéra-Comique, Léon Carvalho, fut condamné à trois mois de prison, deux cents francs d'amende et cinquante mille francs de dommages et intérêts. Le pompier André se vit, de son côté, infliger un mois de prison. Carvalho fit appel du jugement. Il en résulta un acquittement général.

Treize jours avant le sinistre, un député avait interpellé assez longuement en pleine Chambre sur les dangers d'incendie à la Salle Favart. Les parlementaires prirent la chose en riant. Le ministre de l'Instruction publique ne craignit pas, dans sa réponse, de dire qu'un théâtre comme l'Opéra-Comique était fatalement voué au feu et que toutes les mesures qu'on prendrait pour l'éviter ne serviraient de rien. Le député qui suivit à la tribune l'interpellateur s'écria : « Après cet intermède plaisant, parlons de choses sérieuses ». Et une furieuse discussion politique fut engagée. On avait complètement oublié les tragiques préavis qui, quelques jours plus tard ne devaient être que trop confirmés.

les ruines de l'Opéra-Comique au lendemain de l'incendie (photo Nadar)

***

Après Carmen, l'ouvrage qui retient notre attention, est le Roi d'Ys, d'Edouard Lalo.

Edouard-Victor-Antoine Lalo est né le 27 janvier 1823 à Lille. Il descendait d'une famille espagnole qui s'était établie dans les Flandres, au XVIe siècle. Ses ancêtres, amoureux de rythmes langoureux et de splendeurs orientales, devaient revivre en lui.

Son père, officier napoléonien, avait fait la campagne de Russie en 1812 et en était revenu. Sur le champ de bataille de Lutzen, l'Empereur avait tenu à le décorer lui-même. Il destinait son fils à la carrière des armes, mais sans contrarier les dispositions pour la musique, que l'enfant manifestait déjà.

Le jeune Edouard Lalo entre au Conservatoire de Lille dans la classe de solfège de Leplus, où il obtient un premier prix en 1835. Elève de Muller on lui décerne le premier prix de violon en 1838. Dans le même temps, il prend des leçons de composition musicale avec Pierre Baumann, violoncelliste qui avait fait partie, à Vienne, de l'orchestre qui, pendant dix ans, donna les premières auditions des symphonies de Beethoven.

Après une violente discussion avec son père qui voulait l'obliger au métier des armes, Edouard Lalo, à l'âge de 16 ans, part de Lille et vient habiter Paris, qu'il ne devait plus quitter. C'est là que, dans la misère, il fait l'apprentissage de la douleur. Il a rompu avec ses parents, avec lesquels il ne devait se réconcilier que vingt ans plus tard. Seul, dans une détresse affreuse, hanté de musique, il entre dans la classe d'Habeneck au Conservatoire. Il étudie la composition avec Julien Schulhoff. Crèvecœur, à qui l'Institut venait de décerner un grand prix de Rome, lui donnait, d'autre part, quelques leçons.

Edouard Lalo ne reste que six mois au Conservatoire. L'enseignement meyerbeerien de cette école officielle contrarie ses idées. En 1845, il donne son Trio qui est peut-être la première production musicale de ce genre en France et qui marque une date dans la musique de chambre de notre pays.

Déjà, toute sa personnalité se dévoile. Son tempérament rythmique, ennemi de toutes les œuvres d'alors, s'y donne libre cours.

En 1855 il connaît Armingaud et, avec Jacquard et Mas, constitue un quatuor qui devenait célèbre. Lalo y tenait la partie d'alto. Plus tard, ils s'adjoindront des instruments à vent, et formeront la Société Classique où l'on entendit des exécutions particulièrement brillantes des maîtres du passé.

C'est alors qu'il se lie avec Delacroix. Ce grand peintre, qui aimait la musique, devait laisser une empreinte ineffaçable sur l'esprit du compositeur. Lalo habitait alors rue Duphot. Tous les vendredis y avaient lieu des auditions musicales. Pâle, amer et passionné, planait-là, comme un oiseau blafard et magnifique, le masque tourmenté du maître de la Barque de Dante.

Dans la musique d'Edouard Lalo vous retrouverez ce coloris riche et profond, cette lourde matière impérissable, ce large sens du décor et toutes ces nostalgies d'aristocrate désabusé qu'on admire sur les toiles fulgurantes du grand peintre romantique. Eugène Delacroix et Edouard Lalo entretinrent un long commerce d'amitié. C'est un malheur pour les artistes que les lettres pleines de feu qu'ils échangèrent se soient perdues et que les lithographies et les eaux-fortes que le peintre dédia au compositeur soient disparues.

Edouard Lalo (d'après la Revue Musicale)

En 1865, Lalo, qui donnait des leçons d'harmonie, s'éprend de son élève préférée Mlle Julie-Marie-Victoire Bernier de Maligny, qu'il épouse le 5 juillet. La jeune femme était d'origine bretonne. Et, toute respirante des odeurs marines du goémon et de l'algue, voici Margared et Rozenn, en un seul être que le destin envoie. Amour si perspicace et si ample que tous les mystères de l'âme armoricaine de sa compagne sont révélés au musicien et que déjà éclatent, à ses oreilles, les musiques altières du Roi d'Ys.

Ce mariage provoque de nouvelles ambitions. En 1867 a lieu un concours de musique dramatique dont l'heureux élu devait être joué sur une grande scène lyrique. Edouard Lalo compose sa première partition théâtrale : Fiesque, sur un livret que Charles Beauquier avait tiré du drame de Schiller. Naturellement, Fiesque n'obtient pas les suffrages du jury officiel. L'œuvre de Lalo est classée troisième, après deux petits ouvrages, pour jamais obscurs, le Magnifique, de Philippot, et la Coupe et les Lèvres, de Canoby.

Cette injustice flagrante émeut Perrin qui était alors directeur de l'Opéra. Il reçoit l'ouvrage, mais demande des coupures et des remaniements. Les deux auteurs se soumettent à toutes ces exigences. Mais Fiesque n'entre toujours pas en répétition. Lalo, impatienté, blessé dans son amour-propre, retire purement et simplement son œuvre. Il la porte à Vachot, directeur de la Monnaie de Bruxelles. Enfin, là, la pièce est distribuée, répétée. Mais Vachot fait faillite. Et Fiesque ne fut jamais représenté intégralement.

Lalo devait garder, toute sa vie, présent à la mémoire, cet échec. La plaie ne devait plus se fermer. Dans tous les ouvrages qu'il écrira plus tard, il reprendra comme par ressentiment, des motifs de Fiesque.

Lorsqu'on considère le morne état de la scène lyrique française en 1860, on s'aperçoit que Fiesque est une partition d'une originalité audacieuse et enchantée malgré sa mouvance classique. D'autres beautés pathétiques peuvent toucher l'auditeur. On en retiendra, pour le moins, l'admirable monologue de Fiesque et la magnifique scène du dernier acte où Verrina supplie Fiesque de renoncer au dogarat, dans une progression superbe, sur un rythme de marche funèbre. Espérons qu'il se trouvera un jour un directeur avisé et repentant pour monter, dans sa rayonnante vision originale, cet ouvrage dont s'enorgueillit la musique française.

Ce n'est que quatre ans après la guerre de 1870 (qui fit tant de deuils dans la famille de Lalo et suscita en son cœur de si profondes douleurs) que le musicien donne une œuvre nouvelle au concert. Il délaisse le théâtre dont il méprise les aménités brillantes, faciles et vides et fait jouer son Concerto pour violon, puis la Symphonie Espagnole qui le classent, définitivement, au premier rang de nos compositeurs. Mais le grand public l'ignore toujours.

C'est alors qu'Édouard Blau lui conte le sujet du Roi d'Ys, qu'il tient de M. de la Morandière. Edouard Lalo se met au travail et la partition est achevée en 1880. Carvalho en prend connaissance et la refuse. Vizentini et Escudier la refusent également. Mais Vaucorbeil, commissaire du Gouvernement, fait un rapport enthousiaste sur l'œuvre et supplie Halanzier, directeur de l'Opéra, de la monter. « Alors que l'Académie Nationale de Musique, écrit Vaucorbeil, manifeste l'intention saugrenue de créer Aïda, la France se déshonore en ne jouant pas le Roi d'Ys ! » Halanzier est insensible à ces objurgations.

Mais voici que Vaucorbeil, le fougueux admirateur de Lalo, voici que Vaucorbeil lui-même succède à Halanzier. Joie pour le musicien. Joie de courte durée. Vaucorbeil refuse le Roi d'Ys et monte Aïda.

***

« Une des légendes les plus répandues en Bretagne écrit Ernest Renan, est celle d'une prétendue ville d'Ys qui, à une époque inconnue, aurait été engloutie par la mer. On montre à divers endroits de la côte l'emplacement de cette cité fabuleuse et les pêcheurs vous en font d'étranges récits. Les jours de tempête, assurent-ils, on voit dans le creux des vagues, le sommet des flèches de ses églises ; les jours de calme, on entend monter de l'abîme le son des cloches modulant l'hymne du jour. Il me semble souvent que j'ai au fond du cœur une ville d'Ys qui sonne encore des cloches obstinées ou convoque aux offices sacrés des fidèles qui n'entendent plus. »

Ce sont ces mêmes tintements nostalgiques que Lalo dut percevoir dans les battements de son cœur lorsqu'il composa la partition du Roi d'Ys. A l'entrée de son œuvre, il équilibra une Ouverture impressionnante comme un pœcile, primitive et lourde de souvenirs comme un dolmen. Dans le majestueux portique, le musicien apparaît entouré de ses instrumentistes, pour esquisser le drame musical qu'il va développer au cours du spectacle. « Voilà ce que je vais vous raconter », s'écrie-t-il d'une voix inflexible.

C'est l'orchestre des Concerts Pasdeloup qui, le 14 novembre 1876, exécuta en première audition, l'ouverture du Roi d'Ys. Lalo devait ensuite la modifier. Le chant du violoncelle et l'allegro des cuivres subsistèrent seuls dans la version définitive.

Le 29 avril 1876, le baryton Manoury chante à la Société Nationale un air du Roi d'Ys intitulé, pour la circonstance, « Veille de Combat ». Et, en 1880, Mme Edouard Lalo, qui possédait une fort belle voix de contralto, et Mme Fuchs y interprétaient le duo de Margared et de Rozenn.

décor pour le 3e acte du Roi d'Ys

L'ouverture du Roi d'Ys est naturellement composée des motifs de la partition. Le retour de Mylio est interprété par la clarinette dans l'andante à trois-quatre.

L'allegro et l'allegro appassionato peignent le désespoir de la farouche Margared. Le chant du violoncelle à six-quatre nous dit la chaste mélancolie et la douceur rêveuse de Rozenn. Enfin, un retour magistral de l'allegro nous restitue le chant de guerre de Mylio.

Le Roi d'Ys ne put être joué que le 7 mai 1888. Il fallut un directeur novice de l'Opéra-Comique M. Paravey, pour créer l'ouvrage. C'était la première pièce qu'on montait dans un nouveau théâtre sous une nouvelle direction. On avait lancé partout des invitations. Mais on avait oublié de numéroter les places ! Près de 3.500 personnes se pressaient dans une salle surchauffée qui pouvait à peine contenir 2.000 spectateurs. Personne n'avait confiance dans la réussite de la pièce. Les invités, qui ne savaient où se placer, étaient furieux. Le succès au premier acte fut douteux. Mais, dès le second acte se déchaîna un tumulte enthousiaste, malgré la détestable mise en scène de Paravey. L'air de Rozenn fut trissé, tous les morceaux de la partition bissés. En moins d'un an, le Roi d'Ys fut joué 60 fois. (L'œuvre fut reprise en 1902 à l'Opéra-Comique, avec une nouvelle mise en scène de M. Albert Carré. Elle a atteint aujourd'hui 350 représentations.) Mais Lalo avait 65 ans. Il devait mourir le 22 avril 1892.

***

Des critiques fantasques ont prétendu que Lalo était wagnérien. La connaissance qu'il avait de l'art de Wagner ne l'a point influencé. Mylio n'est pas le frère de Tristan ni de Siegfried. Sans doute par de certains côtés, il est Tristan. Mais un Tristan de France, un ancêtre héroïque et tendre de notre Cid. Il est l'incarnation majestueuse et passionnée de la généreuse âme française. Lalo, qui, pendant de longues années s'était fait l'interprète des grands classiques, procède plutôt de Weber, parfois même de Mozart. Le leitmotiv ne se retrouve dans ses partitions que trois ou quatre fois. Son orchestration, nourrie, savante, riche, est coupée d'accords brusques comme dans les œuvres classiques. Il peint à fresque, avec fougue. Aucun développement inutile. Une écriture cursive, synthétique, mais d'une incomparable élégance. Une nerveuse et étincelante puissance. Plus de déclamation pompeuse, prétentieuse, si souvent grotesque. Un sens du goût exquis et rare. Cette musique du Roi d'Ys a je ne sais quoi de royal. Et cependant, tout le désespoir qui monte de la lande bretonne, le flux et le reflux des grandes solitudes glauques de là-bas, cet air vif, iodé, salé qui brûle les lèvres et les yeux, et enfin l'écume et les embruns et toute l'atmosphère tragique de cette Baie des Trépassés sont redites en musique avec la perception minutieuse et nuancée qu'on découvre dans les descriptions de Bretagne d'Ernest Renan.

La partition du Roi d'Ys est une magistrale leçon de musique française de théâtre. Lalo nous offre ainsi le tracé idéal de notre drame lyrique. Voici les préceptes impérieux que j'y puise et que j'offre à la méditation de nos compositeurs :

1° Agrandir la signification du sujet qu'on traite ;

2° Epuiser techniquement, mais sans complaisances brillantes, les motifs qu'on aborde ;

3° Peindre à larges touches l'atmosphère locale ;

4° Faire dominer, à l'orchestre, la psychologie des personnages, dont on dessine, d'un trait violent et sûr, les caractères ;

5° Faire jouer le drame à l'orchestre avec plus d'intensité que sur scène, de telle sorte qu'un auditeur puisse suivre, sans voir les chanteurs, chaque péripétie de l'intrigue ;

6° Un récitatif simple, humain, haletant, rapide ;

7° Toute musique doit avoir sa valeur propre, sa valeur pure en dehors de la valeur du texte, et un fragment jugé indigne de figurer au concert ne devra jamais se trouver dans une partition théâtrale.

Il n'est pas inutile d'affirmer ici ces principes, trop souvent ignorés sinon dédaignés. La formule de ce qu'on appelle railleusement la musique de théâtre ne doit pas tenir prisonnière l'inspiration de nos compositeurs.

Edouard Lalo a sauvegardé, lui, la dignité de la musique de théâtre dans un temps où tout artiste original et sincère était banni de la scène.

***

Entre Carmen et le Roi d'Ys qui forment deux limites brillantes d'une époque de la Salle Favart, plusieurs ouvrages français ont été créés qui gardent leur importance dans l'histoire lyrique. Il n'est pas possible de s'arrêter longuement sur certaines de ces partitions d'une rare qualité et auxquelles le public accorde encore sa faveur.

Avant Carmen, le 24 mai 1873, l'Opéra-Comique créait le Roi l'a dit, l'une des œuvres les plus spirituelles, les plus complètes de Léo Delibes. Bien qu'écrite selon les coupes de l'ancien répertoire, elle nous émeut par une grâce riante, une fraîcheur de sentiments qui dénotent une exquise personnalité théâtrale. Le finale du second acte en est des plus remarquables. Il peut encore passer pour un modèle. Il est rare qu'on s'assimile l'esprit classique de plus heureuse façon.

Le Roi l'a dit fut donné quarante fois en 1873 ; repris en 1885, le charmant ouvrage de Léo Delibes obtint encore douze représentations. Depuis, on ne sait pour quelle raison, il fut rayé du répertoire.

En mars et avril 1874, eurent lieu, en l'honneur de Manzoni, six auditions de Marie-Magdeleine, drame sacré de Massenet. C'est la première œuvre importante, peut-être même l'œuvre capitale du compositeur de Werther. « Marie-Magdeleine » fut mise à la scène trente-deux ans plus tard.

Le 20 janvier 1874, du Locle rachetait à son associé de Leuven, sa part de 300.000 francs et restait seul directeur de l'Opéra-Comique.

Gounod qui, selon l'expression de M. Camille Bellaigue « a donné à la musique française un cœur nouveau » voyait reprendre en 1873 également Roméo et Juliette créé au Théâtre-Lyrique en 1867. Madame Carvalho et Duchesne figuraient les jeunes amants de Vérone. Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'éclat et la valeur de Roméo et Juliette, non plus que sur Cinq-Mars créé le 5 avril 1877, à la salle Favart. M. Bellaigue en a publié des études d'une réflexion décisive.

Toutefois, dans Cinq-Mars que Gounod avait écrit en quelques semaines et qui se ressent de sa hâte improvisatrice, on retiendra la marche funèbre de l'introduction, le duo final du 1er acte, l'émouvant tableau de la forêt, si décrié à la création, si admiré aujourd'hui, et le puissant finale du dernier acte. Ces pages donnent assez de signification à l'œuvre d'un musicien qui, destiné à chanter l'âme féminine, voulut cette fois marquer de noblesse et d'austérité une partition précipitamment mise au point.

Le livret de Cinq-Mars avait été extrait du roman d'Alfred de Vigny par un ami de Charles Gounod, Poirson. Louis Gallet avait donné au scénario une forme scénique habile. Tout le succès, à la création, alla au ballet, chez Marion de Lorme. On y dansait la Carte du Tendre chère à Mlle de Scudéry, — ce qui eût surpris même La Rochefoucauld.

Le 31 octobre 1877 et le 20 décembre 1880, deux ouvrages de Ferdinand Poise, les Surprises de l'Amour et l'Amour médecin sont joués non sans succès et plaisent par leur légèreté, leur verve facile. Le 20 octobre 1884, on donne le Joli Gilles également de Poise et qui témoigne du même esprit aisé, de la même habileté scénique.

Les Contes d'Hoffmann, de Jacques Offenbach furent représentés pour la première fois le 10 février 1881, après la mort de l'auteur de la Vie parisienne. Ernest Guiraud avait orchestré cette partition, encore fort goûtée de nos jours. Les Contes d'Hoffmann sont restés au répertoire de l'Opéra-Comique. On y retrouve la façon d'écrire presque classique d'Offenbach. L'œuvre est d'un agrément indéniable. C'est surtout dans l'orchestration du compositeur de la Belle Hélène que se révélait la personnalité de ce grand musicien gai, avec ses idées cocasses et ses trouvailles. Mais l'instrumentation de Guiraud, si adroite qu'elle soit n'est d'aucun rapport avec les inspirations d'Offenbach.

Signalons un acte dont le poème était dû à Paul Arène et Alphonse Daudet, le Char. Emile Pessard en avait écrit la musique. Créé en 1878, la course de ce char fut des plus brèves. Ajoutons qu'au cours de cette même année 1878, la Salle Favart encaissa, un soir, 8.409 francs 56 centimes (ce qui constituait un maximum encore inconnu) grâce au concours de Mlle Isaac.

décor pour le 2e acte de Lakmé

Léo Delibes fit jouer le 14 avril 1883 son œuvre maîtresse : Lakmé, dont le premier acte demeure d'un charme incomparable. Cette partition qui peut sembler d'un genre ancien renferme quelques audaces harmoniques exploitées, depuis, par l'école debussyste. Par la couleur pénétrante de l'orchestre, par la fine répartition des timbres, Lakmé, malgré ses passages de virtuosité surannée, est aux yeux de quelques musiciens modernes d'un prix inestimable.

Clément-Philibert-Léo Delibes est né le 21 février 1836 à Saint-Germain-du-Val, dans la Sarthe. Admis au Conservatoire de Paris, il obtenait en 1850 une première médaille de solfège. Elève, pour le piano, de Le Couppey, pour l'harmonie, de Bazin, pour l'orgue, de Benoist et, pour la composition, d'Adolphe Adam, il ne semble pas que ses études conservatoriales aient marqué beaucoup sur son esprit. Sa première opérette, Deux sous de charbon, fut jouée en 1855 aux Folies-Nouvelles. De 1855 à 1865 Delibes fit jouer plusieurs opérettes au théâtre des Bouffes-Parisiens. En 1869, il donnait encore aux Bouffes-Parisiens l'Ecossais de Chatou et aux Variétés la Cour du Roi Pétaud. Nommé en 1865 second chef des chœurs à l'Opéra, il écrivit plusieurs arrangements de ballets et fit représenter le 25 mai 1870 sa fameuse Coppélia. En 1876, on lui créa, également à l'Opéra, Sylvia. Après Coppélia, l'Opéra-Comique lui demanda le Roi l'a dit (24 mai 1873) et après Sylvia, Jean de Nivelle (8 mars 1880) et enfin Lakmé (14 avril 1883). Il laissait après sa mort Kassya qu'Ernest Guiraud et Massenet terminèrent. La création de Kassya à l'Opéra-Comique (14 mars 1893) n'ajouta rien à la gloire de Léo Delibes.

Lakmé fut composée en moins d'un an. Le musicien avait été fort intéressé par le roman de Pierre Loti, le Mariage de Loti. II demanda à ses trois librettistes un scénario qui rappelât l’intrigue du livre. Pendant deux ans, le compositeur songea à Lakmé. Il écrivit la partition en onze mois. Après la première représentation Victorin Joncières publia un article dont je détache ces lignes judicieuses : « à égale distance des formules surannées du drame lyrique, Lakmé forme le trait d'union entre la musique du passé et celle de l'avenir ; aussi a-t-elle réussi auprès des dilettantes d'opinions divergentes. » Il n'est pas douteux qu'un grand nombre de pages de cette partition soient démodées. Mais d'autres, par leur gracieuse simplicité leur pureté mélodique, leur exotisme facile, leur élégance harmonique demeurent parmi les plus savoureuses de l'art lyrique français.

fac-similé d'un fragment autographe de la partition de Manon

En 1856, Auber avait fait représenter une Manon assez pauvre. Le public n'en avait retenu qu'une danse nègre, et une chanson créole. C'était insuffisant pour le maintien de la pièce au répertoire. Massenet fut mieux inspiré lorsqu'il donna 28 ans plus tard, le 19 janvier 1884, une nouvelle Manon. C'était un mélodrame lyrique plein d'esprit, d'émotion et admirablement fait pour plaire aux amateurs les moins difficiles. Massenet n'avait pas rompu avec le vieil opéra-comique. Il en avait conservé les couplets, les duos, trios, quatuors. Il s'était contenté de souligner par un accompagnement d'orchestre le dialogue parlé. Sa technique de compositeur s'augmentait d'un sens dramatique exceptionnel. Il introduisait dans la musique théâtrale ces fameux rythmes amoureux à 9/8 et 12/8. Il ne craignait pas de faire une place dans son orchestre au saxophone. La mélodie avait des étirements voluptueux, une sorte de grâce charnelle. Il continuait avec des pâmoisons et des secousses la manière du musicien de Faust. On a appelé avec quelque raison Massenet « la fille de Gounod ».

Léon Beyle dans Manon (photo Paul Berger)

A quoi tient donc le succès toujours accru de Manon ? N'est-ce pas plutôt au sujet où les sensibilités les plus ordinaires trouvent à s'émouvoir ? Je n'ai pas grande admiration pour le roman de l’abbé Prévost qui justifie un peu facilement les débordements inattendus d'un tempérament vulgaire. J'éprouve quelque répugnance aux douleurs puérilement romanesques de cette jeune courtisane imprudente. On peut trouver au XVIIIe siècle des romans d'une grâce plus vivante, d'un sentiment plus hardi, d'un caractère plus puissant. Je songe à l'admirable livre de Choderlos de Laclos : les Liaisons dangereuses.

Mais, il faut convenir que Massenet était particulièrement préparé à traduire les malheurs amoureux d'une fille perdue et d'un clerc peu scrupuleux. Je ne méconnais pas les qualités du compositeur de Manon. J'apprécie autant qu'il faut l'esprit, le pathétique sans gravité, l'incomparable sens de l'accent dramatique du musicien. Les auditeurs délicats écoutent avec déplaisir l'abus que Massenet a fait de ces cadences arrondies et qui font retomber avec une grâce toujours affectée les voix de ses héros. L'épais Lescaut lui-même s'exprime par ces mignardises. La partition de Manon manque, par ailleurs, d'unité. N'importe. Massenet qui présente, non sans autorité cette fausse image du XVIIIe siècle qui était alors à la mode, révèle une personnalité désormais reconnaissable dans toute la musique. Le dernier acte si prenant même aux cœurs raffinés en est un témoignage très net. Nous reviendrons d'ailleurs à Massenet lorsqu'il s'agira de Werther et surtout du Jongleur de Notre-Dame dont le mérite est plus profond.

Le 16 mars 1887, l'Opéra-Comique montait Proserpine de Camille Saint-Saëns, autre histoire de courtisane amoureuse. L'action se passe au XVIe siècle. L'auteur de Samson et Dalila ne nous offre qu'une partition d'opéra d'une formule déjà consacrée. Le manque d'imagination de Saint-Saëns s'y montre plus qu'ailleurs. Malgré les ensembles puissants et bien ajustés et le beau trio final, malgré l'orchestration magistrale, Proserpine ne semble point une œuvre importante de l'histoire française de la musique dramatique.

Nous voici arrivés au Roi malgré lui d'Emmanuel Chabrier, joué pour la première fois le 18 mai 1887 et qui par suite de l'incendie de l'Opéra-Comique n'obtînt que quatre représentations. Chabrier était alors en pleine force de son talent. On connaissait déjà de lui España et Gwendoline. La critique se montra hostile au dernier ouvrage de Chabrier. Le livret, dû à trois écrivains renommés, n'est pas des meilleurs. L'œuvre tient tout ensemble de l'opéra et de l'opéra bouffe. C'est l'un des premiers essais de parodie musicale qui aient été donnés au théâtre. On est tenté d'y trouver l'ébauche du finale de l'Heure espagnole de M. Maurice Ravel. Le musicien du Roi malgré lui s'y dévoile comme le précurseur de nos compositeurs actuels. On est surpris de ne pas revoir sur une scène lyrique actuelle le Roi malgré lui. De nombreuses pages raviraient le public contemporain. Je n'en veux pour exemples que l'air sautillant et malicieux d'Alexina au 1er acte, et, au 3e acte, l'air de Fritelli, « Je suis du pays des gondoles » qui commence sur un vague rappel de la habanera de Carmen : « L'amour est enfant de Bohême » et finit avec emportement sur les accents de la marche de Rakovsky. Cela n'empêche pas le plaisant compositeur d'écrire au dernier acte du Roi malgré lui un duo d'une rare qualité dramatique, le duo entre Minka et Nangis. Mais, là encore et dans certains airs de virtuosité le musicien n'a-t-il pas voulu s'amuser aux dépens d'un public facile à tromper ? L'instrumentation du Roi malgré lui reste d'une riche et musicale fantaisie. L'école moderniste pourrait puiser à cette source riante maintes inspirations.

Il me reste à signaler dans ces pages au cours de la période étudiée, le Piccolino d'Ernest Guiraud joué en 1876. Ce musicien ami de Bizet ne manquait pas de talent ni d'érudition. Il est moins célèbre pour son classicisme délicat que pour les encouragements qu'il ne cessa de prodiguer à quelques uns de ses élèves devenus les meilleurs musiciens de l'époque contemporaine. Piccolino, dont l'intrigue rappelle celle de Mignon fut accueilli avec moins de faveur que l'ouvrage d'Ambroise Thomas. Il obtint néanmoins cinquante représentations. N'oublions pas le Florentin de Lenepveu représenté en 1874 ; les Amoureux de Catherine (1876) d'Henri Maréchal, compositeur attitré d'Erckmann-Chatrian, et qui fit encore jouer la Taverne de Trabans (1881) ; Maître Ambros qui marque les débuts sur une scène lyrique de M. Charles-Marie Widor et enfin l'Egmont (1886) de M. Gaston Salvayre.

Ainsi dans les quinze premières années du temps qui nous occupe, la production lyrique pour le théâtre est, sinon d'une grande variété, assez riche. Elle annonce la place prépondérante que la musique française prendra.

Déjà elle est marquée par trois œuvres éclatantes et dont le monde entier subit encore l'attrait : Carmen, Manon et le Roi d'Ys.

***

Paravey ne dirigea l'Opéra-Comique que pendant quatre ans. La succession de Carvalho était lourde. Aux difficultés scéniques s'ajoutèrent bientôt les difficultés administratives et financières. Un contrôleur de l'état fut chargé, à la fin de 1890, de réviser tous les comptes et d'établir le passif de l'entreprise. Paravey fut obligé de quitter la place. Le 6 mars 1890, Léon Carvalho fut rappelé au poste qu'il avait occupé avec tant de brillante ingéniosité, d'autorité et délicatesse éprouvée.

Ne soyons pas injustes pour Paravey. Il avait monté le Roi d'Ys, le chef-d’œuvre d'Edouard Lalo que tous les directeurs, ainsi qu'on l'a vu, avaient refusé de créer. Dans la dernière année de sa direction, alors que ses affaires étaient rien moins que prospères, il avait donné la première représentation du Dante, quatre actes et six tableaux de Benjamin Godard (13 mai 1890. Principaux interprètes : Mmes Simonnet, Nardi, MM. Gilbert, Lhérie, Taskin). Œuvre languissante et qui ne pouvait retenir l'attention du public. Le 30 mai, eut lieu la création de la Basoche, opéra-comique en trois actes de M. Albert Carré qui devait, par la suite, devenir directeur de la Salle Favart. La musique était due à M. André Messager. Le succès de cette partition étincelante, écrite sur un livret fort adroitement arrangé pour la scène, ne s'est jamais démenti. Ses principaux créateurs avaient été MM. Soulacroix, Lucien Fugère, Carbonne, Mmes Landouzy et Molé-Truffier. A l'âge de 76 ans M. Lucien Fugère continue de tenir, avec un art inimitable, le rôle du duc de Longueville, dans l'ouvrage de MM. Albert Carré et André Messager. La musique de la Basoche, d'une inspiration très simple et très vive, instrumentée avec autant d'élégance que de verve demeure comme l'une des manifestations les mieux réussies de l'esprit musical français. Paravey fit jouer encore, le 3 décembre, le Benvenuto d'Eugène Diaz avec le baryton Renaud et Mme Deschamps-Jehin, le 31 décembre, un Amour vengé, en deux actes de M. Gaston de Maupeou. Le malheureux directeur du Théâtre de Nantes nommé à l'improviste, à la tête de la Salle Favart, avait eu d'excellentes intentions. L'Opéra-Comique est un théâtre fort difficile à mener. Paravey ne s'en aperçut que trop tard. Il devait y revenir, quelques années après, comme régisseur du vieux répertoire. Il était ainsi mieux à sa place.

Lucien Fugère dans la Basoche (photo Sabourin)

Après avoir monté le 14 avril 1891, les Folies amoureuses, dont la partition spirituelle était de la plume experte et facile d'Emile Pessard, Léon Carvalho voulut frapper un grand coup en jouant l'un des musiciens les plus indépendants de l'époque. Il donna le 18 juin, le Rêve, en sept tableaux d'Emile Zola et M. Alfred Bruneau. (Mmes Simonnet, Deschamps-Jehin, MM. Engel et Bouvet chantaient les principaux rôles.) C'est là une date importante de la musique moderne de théâtre. Une personnalité décidée, libre de toute contrainte traditionniste, se révèle au public. L'œuvre d'Emile Zola et M. Alfred Bruneau provoqua une manière de scandale. On ne s'émut pas seulement des audaces orchestrales et des dissonances, mais aussi de la simplicité du dialogue, de la vérité du drame. Pour la première fois, sur une scène lyrique, un compositeur et un écrivain s'exprimaient sans concessions. Emile Zola et M. Alfred Bruneau osaient être sincères. Ils ne craignaient pas de traiter lyriquement des sentiments de tous les jours. Leurs héros étaient pauvres et se déclaraient sans les redondances jadis obligatoires. Ils avaient été choisis d'ailleurs, dans les foules contemporaines. L'intérêt qu'ils excitaient n'était pas moins grand que s'il s'était agi de rois ou de personnages légendaires. On peut envisager aussi que les auteurs du Rêve, sous un masque qui paraissait grimacier et révolutionnaire, revenaient brusquement aux sujets qui avaient tenté les grands musiciens du dix-huitième siècle. Pergolèse, Cimarosa, Mozart n'avaient-ils pas pris les intrigues et les héros de la Servante maîtresse, du Mariage Secret, des Noces de Figaro, ou de la Flûte enchantée, dans les milieux mêmes de l'époque qu'ils vivaient ? Il semblait alors normal que les personnages d'une pièce lyrique fussent costumés comme les spectateurs qui les écoutaient. Cent ans après les Noces et la Flûte le public des théâtres musicaux trouvait scandaleuse l'exhibition en costumes modernes, des héros du Rêve. Par manière de protestation, l'Écho de Paris, alors à l'avant-garde de l'art français, offrit un banquet, qui eut un grand retentissement, à Emile Zola et M. Alfred Bruneau.

Nous écoutons, aujourd'hui, le Rêve avec moins de parti pris et de feu. La partition de M. Alfred Bruneau qui parut à la création si discordante, si rugissante, est d'une sensibilité délicieusement libre. M. Alfred Bruneau apporta au théâtre lyrique quelques formules neuves qui depuis sont tombées dans le domaine public. Il a fait chanter, avant M. Gustave Charpentier, des ouvriers en habits de nos jours. Avec moins de goût, mais peut-être plus de puissance que Claude Debussy, le musicien du Rêve et de l'Ouragan simplifia le chant et recula les frontières du royaume instrumental. Le prélude de cinquième tableau, le sixième tableau, le septième tableau du Rêve demeurent encore des pages incomparables. M. Alfred Bruneau dès 1891 réconciliait le théâtre lyrique, — presque toujours craintif, factice, et fade, — avec la littérature et la vérité. Il se posait, dès lors, comme le chef du naturalisme musical.

En 1892, Léon Carvalho fit jouer, le 19 janvier, Cavalleria rusticana de M. Pietro Mascagni, — sur quoi il est inutile d'insister, — et le 9 mai, Enguerrande, quatre actes, dont la musique était due à M. Auguste Chapuis et qui, malgré sa ressemblance avec les œuvres de Massenet, n'obtint que six représentations. Le 9 juin les Troyens, joués en 1863, au même théâtre, furent repris avec le concours de Mme Marie Delna dont le contralto robuste et prenant faisait alors sensation.

décor pour le 2e acte de Werther par Ronsin et Paquereau

Le Werther, en quatre actes et cinq tableaux, de Massenet fut donné pour la première fois le 19 janvier 1893 avec Mmes Delna, Laisné, MM. Ibos et Bouvet, (trois mois après, M. Mouliérat reprenait le rôle de Werther qu'il interpréta pendant longtemps.)

|

|

|

|

Thomas Salignac dans le rôle de Werther (photo Paul Berger) |

Madame Jeanne Marié de l'Isle dans le rôle de Charlotte (photo Reutlinger) |

Massenet présentait ce jour-là son plus important ouvrage. La partition, qui commence et finit sur un chœur d'enfants, est, malgré l'intrigue sombre du livret, d'une fraîcheur et d'un charme rares. Massenet s'est moins abandonné là aux procédés qui lui étaient familiers. Pour plaire au public, il est très sincère. Il n'y a plus, dans Werther, les coupures et les trous qu'on trouve dans Manon. Une musique tantôt gracieuse et spirituelle, tantôt puissante et émue, coule pendant les quatre actes d'un flot jamais aminci, jamais tari. Les airs du premier acte : « Je ne sais si je veille », « O nature pleine de grâce », toute la scène du clair de lune, les airs de Sophie et de Werther au deuxième acte, les deux airs de Charlotte et le duo du troisième acte, le duo du quatrième acte sont dans toutes les mémoires. La partition, nécessairement romantique, est la plus touchante, la mieux ajustée que l'auteur de Thaïs ait écrite.

illustrations de Tony Johannot pour Werther de Goethe

Le 24 mai, Mlle Sybil Sanderson chantait pour la première fois Phryné, opéra-comique en deux actes que Camille Saint-Saëns avait spécialement composé pour la belle actrice américaine.

Mademoiselle Sibyl Sanderson dans Phryné

Le livret qu'Augé de Lassus écrivit en vers est d'une pitoyable platitude et porte les rides d'une vieillesse qui n'a rien de vénérable, ni d'attique.

Reste la musique de Camille Saint-Saëns. Elle est lumineuse, entraînante, galante et doctissime. Le trio de l'Invocation à Vénus, du second acte, bâti à grand labeur renferme les pages les plus heureuses de la partition. Il était, d'ailleurs, excellemment interprété, à la création. On se rappelle que le premier acte de Phryné, est tout orchestré de la main élégante et déliée de M. André Messager. Camille Saint-Saëns se plaisait lui-même à reconnaître cette collaboration précieuse.

L'Attaque du Moulin fut créée le 23 novembre par MM. Vergnet, Bouvet, Clément, Belhomme, Mondaud, Mmes Delna, Georgette Leblanc. Il semblait bien, qu'ému par les reproches qui lui avaient été adressés, l'année précédente, pour le Rêve, M. Alfred Bruneau, fût revenu à la coupe conventionnelle du drame lyrique. On retrouve dans l'Attaque du Moulin les airs, duos, trios, quatuors qu'on était habitué à entendre dans les pièces anciennes. L'orchestre est encore riche et complexe, la déclamation difficile. Et il y a, dans toute la partition, je ne sais quelle senteur végétale des forêts, quelles frondaisons pressées, inextricables, quels enlacements tourmentés de tiges et de branches.

Léon Carvalho qui, sept ans auparavant, lors de l'incendie de l'Opéra-Comique, avait été si maltraité et, pour un temps, publiquement condamné, se vit rendre justice au commencement de l'année 1894. Il fut nommé chevalier de la légion d'honneur. Le 22 janvier était joué le Flibustier, trois actes dont la musique était de César Cui (principaux créateurs : MM. Fugère, Taskin, Clément, Scaramberg, Mmes Landouzy et Tarquini d'Or.) César Cui appartenait au fameux groupe russe des Cinq où se retrouvaient Moussorgski, Balakirev, Rimski-Korsakov et Borodine. Fils d'un officier français établi en Russie, lors des campagnes napoléoniennes, César Cui avait pris parti publiquement contre les musiciens italiens et allemands qui dirigeaient et encombraient les conservatoires et les théâtres slaves. Il était devenu le porte-parole ardemment écouté du groupe des Cinq. On ne pouvait mieux faire que d'accueillir en France la production la plus sérieuse de ce compositeur qui faisait figure de chef d'école. Il est juste d'ajouter que la partition du Flibustier, malgré le pittoresque des binious, est morne dans son ensemble.

Le 18 avril, le fameux Falstaff de Verdi avec MM. Victor Maurel, Soulacroix, Clément, Belhomme, Mmes Delna, Grandjean et Chevalier, le 8 mai, le Portrait de Manon, un acte, agréablement attendrissant, de Massenet, apparaissent.

Marie Delna dans la Vivandière (photo Sabourin)

Ninon de Lenclos, 4 actes et cinq tableaux d'Edmond Missa, joués, le 19 février 1895 n'obtint que neuf représentations. Le premier avril, la Vivandière de Benjamin Godard fut créée par MM. Fugère, Clément, Mmes Delna et Laisné. Le compositeur de Dante venait de mourir à 46 ans. Il n'avait pu terminer la partition entraînante et facile de la Vivandière. M. Paul Vidal dont Guernica devait être chantée pour la première fois le 7 juin par MM. Jérôme, Bouvet, Mondaud, Mmes Marie Lafargue et Elven, s'acquitta pieusement de la tâche dont il fut chargé. Il écrivit la plus grande partie de l'instrumentation de la Vivandière avec la science exacte et brillante qu'on lui connaît. Mme Emma Calvé parut le 3 octobre dans le rôle d'Anita de la Navarraise qui lui avait été spécialement destiné par Massenet. Les autres rôles étaient chantés par MM. Jérôme, Bouvet, Belhomme. La Navarraise, qui par sa coupe en deux actes rappelle Cavalleria rusticana, n'est pas l'un des meilleurs ouvrages de l'auteur de Werther.

Les trois actes de Théodore Dubois qui portaient ce titre : Xavière furent interprétés, pour la première fois, le 26 novembre. Le livret était tiré du roman de Ferdinand Fabre par Louis Gallet. L'action se passe dans les Cévennes. Mais Théodore Dubois n'avait recueilli là aucune documentation pittoresque. Sa partition, dont on ne retient qu'un duo d'une naïveté charmante, est d'un classicisme terne et désuet.

L'année 1895 se termine sur la Jacquerie, 4 actes d'Edouard Lalo et Arthur Coquard, dont la création se fit le 23 décembre. Le musicien du Roi d'Ys n'avait composé que le premier acte de cet opéra traditionnel. Son génie y laissa sa trace dans l'émouvante chanson de Jacques Bonhomme. La Jacquerie était chantée par Mmes Marie Delna, Yvonne Kerlord, MM. Jérôme et Bouvet.

L'année 1896 n'est marquée que par deux créations : le 5 mai, le Chevalier d'Harmental, cinq tableaux de M. André Messager et le 24 juin la consciencieuse Femme de Claude de M. Albert Cahen.

Le 8 février 1897 Camille Erlanger débutait au théâtre avec Kermaria, drame lyrique en trois épisodes, chanté par Mmes Guiraudon, Charlotte Wyns, MM. Bouvet, Jérôme et Mondaud. La personnalité musicale de l'auteur d'Aphrodite s'affirmait déjà par cette partition mystique et forte.

Le 17 mai, le Vaisseau fantôme de Richard Wagner fut mis à la scène française par Léon Carvalho. A Mmes Marcy, Delorn, MM. Bouvet, Jérôme, Belhomme, Carbonne avaient été distribués les principaux rôles.

Maurice Renaud dans le Vaisseau fantôme (photo Paul Berger)

Sur un livret en quatre actes tiré du roman de Pierre Loti, M. Louis Lambert avait composé le Spahi, créé le 18 octobre. M. Alexandre Luigini prenait place pour la première fois au pupitre de l'Opéra-Comique pour diriger cette partition agréable mais qui ne réussit pas auprès du public.

Trois semaines avant la mort d'Alphonse Daudet, Massenet fit jouer Sapho par Mmes Emma Calvé, Charlotte Wyns, Guiraudon, MM. Leprestre, Marc Nohel et Gresse. Le grand romancier avait pu assister à la première représentation du drame lyrique que MM. Henri Cain et Arthur Bernède avaient tiré de son chef-d’œuvre. La partition de Massenet, très en dehors, « très théâtre », avait été rapidement écrite. Certaines pages, d'une verve facile, d'une observation superficielle, évoquent, pourtant assez bien la chaleur et la clarté de notre midi.

Il nous faut encore signaler, le 14 décembre, les débuts d'un musicien d'une technique raffinée, M. Henri Büsser, qui fit jouer, le 14 décembre, une pastorale en un acte : Daphnis et Chloé.

Le 29 décembre, onze jours après la mort d'Alphonse Daudet, on apprenait le décès de Léon Carvalho. C'était une perte considérable pour l'Opéra-Comique, pour la musique française de théâtre, pour notre école de chant dramatique. Après avoir fait ses preuves au Théâtre-Lyrique, Léon Carvalho avait pris la direction de la salle Favart à deux reprises, et dans les moments les plus difficiles qu'eût traversés cette scène musicale. Il appela, place Boieldieu et place du Châtelet, les musiciens les plus importants de l'époque. Il était attiré par l'originalité et la jeunesse dont témoignaient quelques compositeurs. Il savait discerner et mettre en valeur les talents. Quand les nouveaux venus, pour lesquels il avait pris de l'estime, n'avaient pas à lui offrir une œuvre achevée, il leur commandait, par avance, des partitions. Il savait encourager et obliger au travail les musiciens de théâtre les mieux doués. Il était lui-même un travailleur infatigable. Metteur en scène lyrique, habile et studieux, il rompit avec les conventions devenues ridicules, et sut donner à ses réalisations théâtrales les mouvements de la vie et les apparences de la nature. Tous les grands chanteurs du temps furent ses pensionnaires. Il avait constitué une troupe d'une qualité, d'une homogénéité incomparables. Comme il savait découvrir les musiciens, il avait su découvrir les chanteurs, dont il avait fait débuter un nombre considérable. Personne n'indiquait mieux que lui aux interprètes, les nuances et les subtilités des rôles les plus complexes. Léon Carvalho changea la physionomie de l'Opéra-Comique. Il en fit le théâtre lyrique le plus moderne, le plus vivant, le plus riche d'Europe.

***

Albert Carré (photo Paul Berger)

La succession difficile de Léon Carvalho échut le 14 janvier 1898 à M. Albert Carré, directeur du Gymnase et du Vaudeville, et qui continua avec éclat l'œuvre de son prédécesseur. Dès le 23 mars, M. Albert Carré faisait représenter l'Ile du Rêve, idylle polynésienne en trois actes de M. Reynaldo Hahn, jeune musicien âgé de 24 ans. Elève de Massenet, M. Reynaldo Hahn avait bâti une partition déjà fort habile, d'un charme doux et monotone, d'un exotisme délicat et sans surcharge.

Le second ouvrage monté par M. Albert Carré fut Fervaal. L'action musicale, en trois actes et un prologue de M. Vincent d'Indy, avait été créée, un an auparavant, au théâtre de la Monnaie à Bruxelles. A la salle Favart, Mme Jeanne Raunay, MM. Imbart de la Tour, Léon Beyle, Carbonne chantaient les principaux rôles de Fervaal. C'est là, la première œuvre importante que M. Vincent d'Indy ait écrite pour le théâtre. A l'instar de Richard Wagner, M. Vincent d'Indy composa à la fois le livret et la musique de Fervaal. L'intrigue mythologique et symbolique se déroule dans les Cévennes, (d'où le musicien d'Istar est originaire), au moment de l'invasion sarrazine. Fervaal comme Siegfried et Parsifal, est un héros chevaleresque. Brenn, il a fait vœu druidique de chasteté. Il aime une femme dont il est aimé. Il oublie pour elle son serment de druide. Son pays succombera sous le malheur. Mais Fervaal entrevoit les temps nouveaux où la patrie ressuscitera plus fière et plus grande.

Fervaal. Décor pour le prologue (Bibliothèque de l'Opéra)

Il est évident que Fervaal a été écrit sous l'influence de Richard Wagner, dont l'ombre s'étendait alors sur toute l'Europe. On retrouve dans la partition du compositeur français, les motifs conducteurs, l'orchestre nombreux, le récitatif mordant et altier et toutes les hautes préoccupations chères au maître de Bayreuth. Pourtant, si l'on écarte l'appareil guerrier, le symbolisme orageux de Fervaal, on découvre que le musicien français a été davantage influencé par son, maître César Franck, que par le dieu Wagner. Ecoutez l'instrumentation de Fervaal. Elle est puissante et fine. Elle ne paraît pas sombre ni lourde. Elle garde de l'élégance dans la force. Elle n'est pas, sans cesse, grondeuse ni débordante. Souvent, tel instrument impose silence à ses voisins, pour faire fuser sa propre couleur, seule. Car les instruments n'attaquent pas, selon la méthode allemande, par masse. Et tout n'y est pas constamment au premier plan.