Cinquante ans de musique française (1874 - 1925)

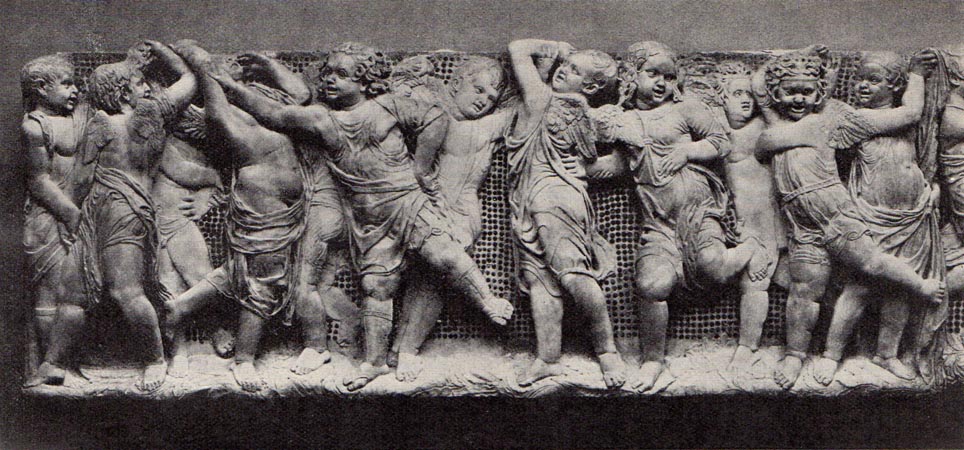

bas-relief de Donatello

LA MÉLODIE

par Charles KŒCHLIN

Ce n'est pas sans raison que nous évitons ici le terme de lied. Plusieurs, il est vrai, ont préféré l'emploi de ce mot, maint critique musical notamment ; et le traité de composition de M. d'Indy parle souvent de la « forme-lied ». Néanmoins, la mélodie française pour piano et chant (1) reste bien différente du lied allemand. Non seulement dans la structure (car, peu à peu, elle s'est affranchie des répétitions en couplets), mais dans l'esprit même, qui très vite a cessé d'être celui de la chanson populaire, pour au contraire s'affirmer comme une des manifestations les plus « aristocratiques » de la musique. On peut concevoir que des lieder de Schumann, de Schubert ou de Brahms soient chantés et compris par le peuple ; mais le peuple est très éloigné (dans sa culture actuelle) des mélodies de Claude Debussy, de M. Henri Duparc, de G. Fauré. Elles sont d'une autre essence que les chansons : lyriques, individuelles, et surtout évocatrices des poésies.

(1) Elle existe souvent aussi pour chant et orchestre.

Le caractère évocateur des mélodies françaises résulte d'une tendance plus générale de presque toute notre musique. Depuis fort longtemps, elle se plut à décrire (cf. le Réveil des oiseaux, la Bataille de Marignan, etc., de Clément Janequin ; les pièces de clavecin de Couperin, de Daquin, de Rameau, etc.). Avec les temps modernes, c'est une « évocation » plus profonde, dont les premiers signes (croyons-nous) se trouvent chez Berlioz. L'influence du romantisme et celle de la Révolution française avaient ouvert la voie à l'art le plus nettement individualiste, celui par lequel le poète lyrique exprime ses propres sentiments — ou du moins ceux qu'il imagine avoir ressentis. Et l'on retrouve chez nos « mélodistes » modernes l'expansion de ce sentiment de la nature qui fleurit aux temps du romantisme, issu de Bernardin de Saint-Pierre et de Chateaubriand.

Peu à peu l'on voit disparaître la chanson populaire à refrains : elle fait place à des « développements », comme seraient ceux d'une symphonie en raccourci ; ils montrent une richesse d'écriture, des trouvailles d'expression, de justes et nécessaires subtilités d'harmonie dont la petite romance sentimentale sur des « vers à mettre en musique » n'offre jamais d'exemples. — Or, précisément dans la mesure où cet art de la mélodie française s'est affranchi de la tradition surannée (romance à couplets), la beauté de cette mélodie est devenue plus complète, plus forte et plus profonde : il est facile de s'en rendre compte par l'évolution de Gabriel Fauré.

Une des caractéristiques de cette libération, c'est l'influence des grands poètes sur nos musiciens. Il faut d'abord combattre et réfuter certain lieu commun cher aux littérateurs comme à toute une partie du public. Le temps n'est plus où « ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante »... Cependant, de prétendus connaisseurs veulent encore que la musique se puisse accommoder de textes insignifiants ; bien mieux : « les beaux vers ne doivent pas être mis en musique ». On se figure aussi, dans certains milieux, que les compositeurs sont des incultes, choisissant d'instinct les poésies médiocres. Erreur profonde : sauf de rares exceptions, les meilleurs musiciens ont toujours préféré les meilleurs poètes, et cela pour le plus grand bien de leurs œuvres.

Mais on nous présente cette collaboration comme inutile, nuisible... « Les mots ont déjà leur musique, et cela suffit » disent volontiers les poètes (2). N'y aurait-il point confusion de termes ? La musique naturelle des syllabes et des rythmes : élément que ne détruit en aucune façon l'autre musique, celle du compositeur, lorsqu'elle est justement sentie et justement prosodiée. Au contraire, l'art des sons vient commenter magnifiquement celui des mots : il découvre des profondeurs ignorées ; une beauté virtuelle apparaît, que l'on ne soupçonnait pas. Qu'il souligne impitoyablement les chevilles ou toute faiblesse de pensée, cela se peut bien ; mais tant pis ! On ne saisit guère d'ailleurs, pourquoi les poésies devraient n'être interprétées que par la déclamation monotone, emphatique, ampoulée, du tragédien illustre. On ne voit pas non plus que dans le Parfum impérissable ou dans Lydia, G. Fauré ait trahi Leconte de Lisle ; on ajouterait même que l'admirable musique de ces mélodies nous éclaire le poète sous son vrai jour : un grand sensible, contrairement à l'absurde réputation d' « impassibilité parnassienne ». — En revanche, les vers médiocres n'ont produit que des œuvres de second ou de troisième ordre. Il semblerait que cela fût évident a priori : mais on est dans l'obligation de le spécifier nettement, en face de l'opinion contraire qui réunit les suffrages de tous les incompétents : je veux dire certains poètes auxquels la beauté musicale est étrangère, et le profanum vulgus qui, ne comprenant ni musique, ni poésie, en parle avec l'outrecuidante sûreté de l'ignorance.

(2) La légende veut que Victor Hugo ait interdit, un jour, de « déposer de la musique » sur telle de ses œuvres. Espérons que la légende est mensongère...

Et d'ailleurs, la cause est entendue en dépit de toute théorie préalable ; il ne faut, pour cela, que songer aux très belles mélodies de M. Duparc, de G. Fauré, de Claude Debussy. Est-il besoin d'ajouter que, contrairement à l'erreur trop répandue, ils surent admirablement choisir leurs auteurs ? (3)

(3) Baudelaire, Leconte de Lisle, Verlaine, Villiers de l'Isle-Adam, A. Samain, Van Lerberghe, M. Pierre Louÿs, etc. Sans oublier Villon ni Charles d'Orléans.

Quant aux œuvres ainsi réalisées, il est difficile en quelques mots d'en dire la profondeur et la subtilité. Ces évocations qui sont à la fois des paysages et des sentiments, atteignent l'intérieur de la conscience où se rejoignent la sensation visuelle et l'émotion du cœur (par exemple Au cimetière, ou Arpège, de G. Fauré). Summum de perfection, où l'harmonieuse unité des dessins et des rythmes permet cependant la variété d'une expression qui détaille, au besoin, la « musique du mot » : précieuses trouvailles venant s'enchâsser dans l'ensemble comme les gemmes d'une couronne. Et loin que la mélodie française reste purement descriptive, elle devient (lorsqu'il le faut) aussi profonde que n'importe quel lied étranger, mais avec des qualités musicales si nettement de chez nous ! Richesse d'invention, mesure parfaite dans le langage de la sensibilité : marques de la plus haute civilisation artistique. Raffinement qui est de la simplicité ; discrétion concise de la forme traduisant le sentiment le plus vif : art parfait, dont l'aboutissement est la sérénité grecque de la Chanson d'Eve ou du Jardin clos de G. Fauré.

Longue évolution, à laquelle participèrent tant de musiciens français ! Presque tous ont écrit des mélodies. Plus ou moins bonnes : car en pareille matière, s'il est extrêmement difficile et très rare de composer un chef-d'œuvre, on improvise aisément une banalité quelconque suivant la formule ; et les épigones sont légion ! Nombre de médiocres ne laissent, dans ce domaine, que des œuvres de « nième ordre ». Il faut, à cet art délicat, certaine inspiration subtile et profonde ; une force créatrice singulière ; des dons imaginatifs sans cesse renouvelés : une absolue maîtrise de la forme, une incomparable souplesse de ligne et de pensée harmonique. De grosses machines, avec le fracas des orchestres ou l'âpreté éblouissante de la polytonie sont, peut-être bien, plus aisées à écrire — et somme toute exigent moins de génie. O ironie ! L'on a vu des symphonistes de valeur échouer dans ce genre méprisé des idolâtres wagnériens, alors que Debussy composa le Prélude à l'après-midi d'un Faune, et G. Fauré, son admirable Prométhée. « Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème » ; le temps, et les dimensions, et les sonorités ne font rien à l'affaire. Admirons donc, respectons profondément et chérissons toujours la modestie de ces très grands artistes qui, sachant écrire — et se borner — enfermèrent leur cœur dans ces coffrets magiques d'où l'essence concentrée de leur passion profonde, ainsi que le Parfum impérissable, s'épanche à jamais pour le plus grand bonheur des âmes aimantes.

Les caractères généraux d'individualisme, de lyrisme intérieur, d'évocation directe et profonde, de raffinement harmonique et prosodique, de sensibilité traduite avec l'équilibre classique d'une époque de parfaite civilisation musicale, tout ce qu'ainsi nous reconnaissons d'avance aux mélodies françaises les meilleures, est-il besoin d'ajouter que nous n'entendons pas réserver ces avantages exclusivement à cet art national ? En ces domaines, une classification n'est jamais absolue. Des étrangers ont connu telle sensibilité condensée et directe : Moussorgski notamment. D'autres ont évoqué des visions par des trouvailles de génie : Schubert, dans le Roi des Aulnes. Et d'ailleurs, dans le même temps que des précurseurs (M. Duparc ou G. Fauré) inauguraient une forme nouvelle, bien des Français restaient encore inspirés de Schumann ou n'écrivaient même que de petites romances, trop souvent insignifiantes. On conçoit donc que notre délimitation n'ait rien de la rigueur scientifique. — On saisit également qu'il nous sera nécessaire d'abréger un peu, lorsque nous rencontrerons des musiciens moins caractéristiques. Peut-être aurons-nous le tort d'oublier quelques confrères de réelle valeur. Peut-être sommes-nous coupable d'ignorer certains compositeurs de grand talent ou même de génie, que des circonstances défavorables privent d'une juste notoriété. C'est, hélas, le fait de toute étude historique de ce genre, surtout en présence d'une telle abondance de matière. On n'a la prétention ici ni de tout savoir, ni de tout dire de ce qu'il faudrait, trop heureux déjà si l'on n'omet aucun point essentiel.

Le plan de cette étude sera conforme à la chronologie, à quelques « décalages » près, l'œuvre de certains précurseurs s'étendant parfois sur une longue période et pouvant être tenue pour contemporaine aussi bien qu'ancienne : notamment celle de G. Fauré, dont les premières mélodies remontent à 1865, alors que les dernières — l'Horizon chimérique — datent de 1921 : évolution qui dura presque soixante années.

La mélodie française proprement dite, sorte de poème symphonique avec paroles (les Proses lyriques de Claude Debussy, ou la Bonne Chanson de G. Fauré) n'est pas la seule forme, toutefois, qu'il faille considérer. Elle peut se trouver plus développée (la Damoiselle élue, de Debussy ; la Fin de l'homme, de M. Ch. Kœchlin), ou beaucoup plus courte (quatrains de M. H. Merckel, de M. R. Désormière). Elle n'offre pas un caractère populaire avec Verlaine et Samain : elle reprend ce caractère, parfois, avec M. Jean Cocteau, avec M. Radiguet, collaborateurs de jeunes musiciens. On ne doit pas oublier non plus les très intéressantes transcriptions de l'ancien folklore, écrites par Bourgault-Ducoudray, par M. d'Indy, M. Paul Ladmirault, etc. Enfin, il existe des œuvres chorales qui sont, à tout prendre, du domaine de la mélodie, ainsi que le furent les chansons à quatre ou cinq voix des maîtres de la Renaissance (4).

(4) On excusera l'auteur de ces lignes de ne parler qu'incidemment, et sans insister, de sa propre production. Encore qu'en l'espèce il s'agisse d'une centaine, presque, de mélodies, il ne nous appartient naturellement pas d'en juger les mérites, ni même l'influence. Quant à leur évolution harmonique, c'est, à peu de chose près, celle de la musique française entre 1890 et 1920. Ajoutons qu'il est difficile, pour un artiste, de dire « ce qu'il a voulu faire ». Le sachant mieux que ses confrères, il en parle toutefois moins aisément... On admettra donc qu'aucune page de la présente étude ne soit expressément consacrée à nos propres mélodies, mais qu'à l'occasion nous soyons amené à citer telle ou telle, les rattachant à certaine évolution de sentiment, à l'emploi de nouveaux moyens harmoniques : citations à titre simplement objectif, et toutes réserves faites sur le plus ou moins de valeur des œuvres.

Je ne sais si l'on trouverait en notre XVIIIe siècle français l'origine musicale du Lamento de M. H. Duparc, de la Barcarolle de G. Fauré ou des Fêtes galantes de Claude Debussy. Je ne le pense pas... Cependant, comme d'ailleurs pour toute notre musique moderne, il ne serait pas absurde de remonter à l'influence des Encyclopédistes, et — bien avant celle des poètes romantiques du XIXe siècle — à J.-J. Rousseau. Dans le même temps que l'on se mit à comprendre Shakespeare, l'état d'esprit des Encyclopédistes et de ceux qui prônaient le « retour à la nature » fut une des causes du mouvement romantique, individualiste et lyrique, qui guida l'artiste moderne en de nouveaux chemins.

Musicalement, l'individualisme que montre l'abandon de la romance populaire pour le poème symphonique avec paroles, c'est Berlioz, le premier, qui l'osa. Usant de moyens que dans une époque de décadence harmonique et contrapunctique son génie dut inventer, — moyens dont (un peu injustement) l'on a contesté parfois les qualités musicales, et qui d'ailleurs n'ont pas la subtilité, la perfection charmante des œuvres les plus récentes de G. Fauré — Berlioz écrivit des « mélodies » foncièrement nouvelles. En dépit de certaines faiblesses, on y voit la marque du génie. Assurément, il eut une influence plus grande par ses trouvailles d'orchestre, par sa conception descriptive, évocatrice (cf. la Scène aux champs de la Symphonie fantastique). Il n'en reste pas moins que sa vivacité de sentiment, sa fidélité scrupuleuse au texte, son audacieuse liberté à l'égard des formes en usage, tracèrent les voies que suivirent les modernes français. On connaît trop mal, de nos jours, son recueil de mélodies : inégal, à coup sûr, (avec parfois des naïvetés, et bien des pages qui datent), mais plein de vie et de trouvailles. La tradition populaire des couplets, Berlioz le plus souvent ne saurait s'en accommoder, à cause de la diversité des strophes poétiques. A moins que le caractère spécial du morceau ne l'exige (cf. Chanson du Roi de Thulé), il est trop intelligent pour ne pas la briser ou l'élargir à son gré ; l'indépendance avant tout : spiritus flat ubi vult. — Les anciennes chansons ne montraient pas tel besoin de vérité ; la même musique, dans les couplets successifs, s'adapte tant bien que mal à des idées assez différentes — parfois même contradictoires. De nos jours ces adaptations boiteuses ont disparu ; mais Berlioz semble le premier qui, délibérément, s'y soit refusé. Même dans la Captive, il varie déjà l'accompagnement par les rythmes, les nuances et les timbres. D'autres mélodies vont plus loin encore. Voyez, par exemple, le Lamento du Pêcheur (5). Des harmonies absolument neuves, accords mineurs de tonalités diverses, sous le même dessin de broderie chromatique (do-do dièse-do, ou do-ré bémol-do). Une admirable justesse d'expression : le musicien suit pas à pas le poète. Une forme mélodique et rythmique qui n'use que par instants d'une sorte de refrain (« Ah, sans amour, s'en aller sur la mer ») pour se montrer extrêmement diverse, infiniment libre dans ses aspects successifs, et ces changements ne détruisent pas l'unité de l'ensemble. Conception à la fois lyrique et dramatique, tout à fait nouvelle à l'époque où fut écrite cette mélodie. L'origine en est évidemment dans le respect du texte poétique, d'où naît un commentaire musical qui volontairement oublie la romance à couplets et méprise la mode. Mais il est voisin de certaines œuvres modernes ; et la description du paysage état d'âme, si fréquente à la fin du XIXe siècle, on peut dire que Berlioz l'inaugura dans ce Lamento d'ailleurs ignoré de presque tous nos musiciens... On citerait aisément d'autres mélodies de l'auteur des Troyens ; mais aucune, si je ne me trompe, n'apparaît plus caractéristique que son Lamento.

(5) Sur la célèbre poésie de Th. Gauthier. Dans le recueil de Berlioz, son titre est : Sur la Lagune.

Si l'on feuillette un album de chant de nos grands-parents (de 1830-1860), aucun Français n'y montrera l'équivalent de cet art nouveau. Quelques œuvres de Schubert (heureusement !) et des romances de Loïsa Puget ou de P. Henrion alternent avec des cavatines italiennes et des airs de Mozart. Y eut-il, à cette époque, d'autres précurseurs restés inconnus ? Peut-être, bien que cela ne soit guère probable. Une note charmante d'orientalisme fut apportée par Félicien David, mais spécialement dans Lalla Roukh et dans le Désert car ses « Hirondelles » sont assez romance. Il faut descendre le cours des années jusqu'aux mélodies de Gounod pour rencontrer une musique plus voisine de celle qu'écrivirent, par la suite, M. Duparc et G. Fauré.

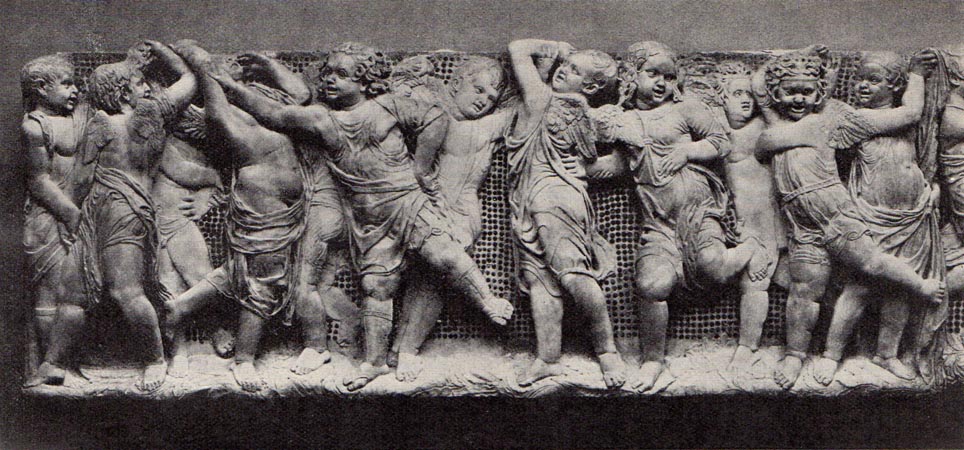

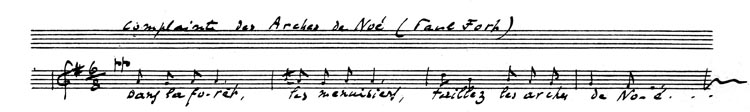

fac-simile d'un autographe de Charles Gounod (communiqué par Madame la baronne de Lassus, née Gounod)

Nous sommes, à présent, assez loin des temps où Gounod fut tour à tour encensé et vilipendé, pour qu'il semble possible d'apprécier à sa valeur réelle l'aïeul charmant de notre Ecole française. Que de nombreux épigones aient provisoirement discrédité sa musique, que les orgues de Barbarie nous aient exaspérés avec « l'air de Siebel », que d'inégales exécutions de Faust (6) aient nui à sa mémoire et qu'enfin les tempêtes wagnériennes aient submergé pour un moment le charme intime et profond de Gounod, il n'importe. De jeunes musiciens d'aujourd'hui lui rendent un culte fervent (7). Ceux d'hier — les meilleurs, du moins (8) — n'avaient pas cessé de l'aimer. Ce n'est pas seulement qu'il ait inspiré tant de modernes par sa mélodie si personnelle : mais reportez-vous à l'époque de Meyerbeer et vous mesurerez tout ce qu'apporta Gounod dans le monde. Une force de séduction que Berlioz n'atteignit qu'exceptionnellement, une technique sûre, acquise d'après J.-S. Bach (9), une façon nouvelle de concevoir le récitatif (si mélodique, si heureusement rehaussé d'harmonies typiques et de modulations expressives) ; enfin, par dessus tout, cette bonté aimante qui, si naturellement, s'épanchait avec une aisance presque mozartienne, — en vérité, ne sont-ce pas les dons d'un grand musicien ? On veut bien s'en apercevoir de nos jours. Et le plus curieux, c'est qu'un Emile Vuillermoz s'y trouve d'accord avec un Jean Wiéner, avec un Georges Auric. Apparemment, ce « soleil musical » luit pour tout le monde !

(6) Et surtout l'admission de Roméo et Juliette à l'Opéra, avec son intempestif et déplorable ballet.

(7) A l'un des Concerts Wiéner du printemps 1923, l'on entend un Quatuor à cordes de Gounod.

(8) Par exemple G. Fauré, M. Ravel, et même Claude Debussy malgré les quelques réserves qu'il ait pu faire.

(9) Que la sœur de Mendelssohn, à Rome, lui avait révélée. Cette technique lui valut d'ailleurs d'être traité par les critiques meyerbeeriens, de scholastique sans mélodie !

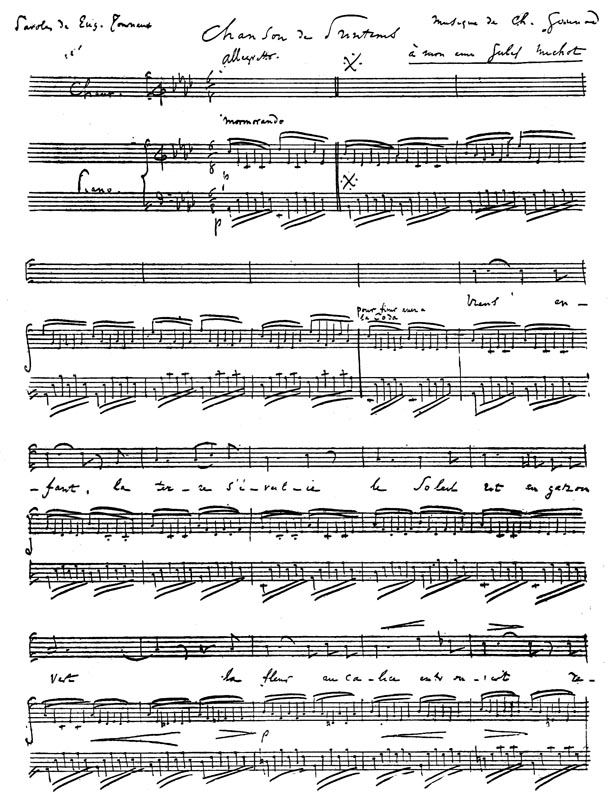

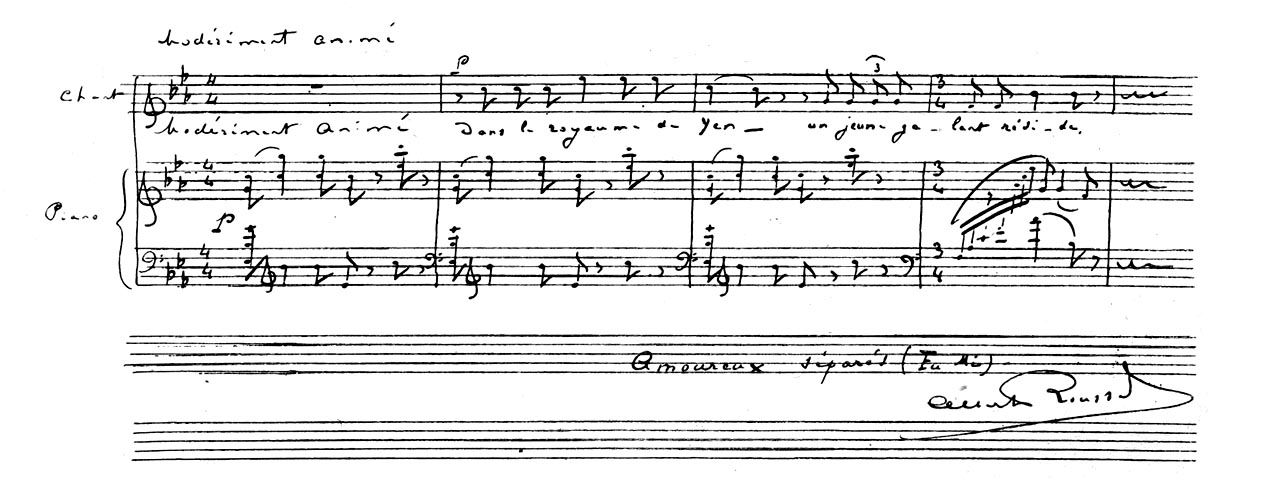

fac-simile d'un autographe de Léo Delibes (Bibliothèque du Conservatoire)

Or, si nous en venons au sujet plus limité qui

nous occupe (qu'on nous excuse ici d'avoir généralisé afin de remettre les

choses au point) l'influence de Gounod en tant que compositeur de « mélodies »

fut prépondérante. Lui aussi, à l'occasion, ne laissa point de rompre la

tradition du couplet. Et lorsqu'il la conserve, — assez souvent d'ailleurs — je

ne sais quelle heureuse fortune veut qu'il réussisse quand même de charmantes

romances. Sa musique est de celles (bien rares) qui supportent la répétition. On

objectera sans doute que la seconde strophe du Vallon n'est pas aussi

complètement que la première dans le caractère de la poésie ; mais, grâce à sa

beauté intrinsèque, on a du plaisir à cette redite. La Chanson de printemps

s'accommode à merveille de la forme à couplets, et surtout cette Venise,

pur chef-d'œuvre, où l'on pressent Henri Duparc et Gabriel Fauré ! A vrai dire,

ces « recueils de mélodies » sont assez mélangés... On y trouve un peu de tout,

l'éditeur ayant fait flèche de bois douteux, des airs d'opéras oubliés, une

mélodie posthume (Repentir), et d'autres qui ne sont guère meilleures ;

mais également, les authentiques premières œuvres, si captivantes, qu'il écrivit

à Rome dans le feu de son inspiration juvénile. Comme il advint plus tard de

Fauré et de Claude

Debussy avec Verlaine, ou de M. H. Duparc avec Baudelaire, Gounod fut

l'interprète rêvé qu'on pouvait souhaiter à Lamartine (10). — Aujourd'hui, si

l'orientalisme de Medjé nous semble un peu conventionnel (charmant

d'ailleurs, ainsi que celui des Adieux de l'hôtesse arabe, de Bizet), la

couleur de Venise, à la date où cette œuvre fut écrite, réalise un

miracle précurseur, et parmi toutes, elle durera comme durent les choses

parfaites, les inventions du génie. — Enfin, la forme libre de Berlioz, Gounod

en offre plus d'un exemple lorsque sa fantaisie ne veut pas s'astreindre à la

régularité des couplets. Voyez, à ce sujet, Boire à l'ombre (d'E.

Augier), sorte de récitatif mélodique d'une extrême variété de contour et

d'accompagnement : elle devance son époque comme les finals de Mozart,

solidement construits mais d'une allure si libre, devançaient la leur.

(10) Cf. le Soir, Solitude, Chant d'Automne, le Vallon.

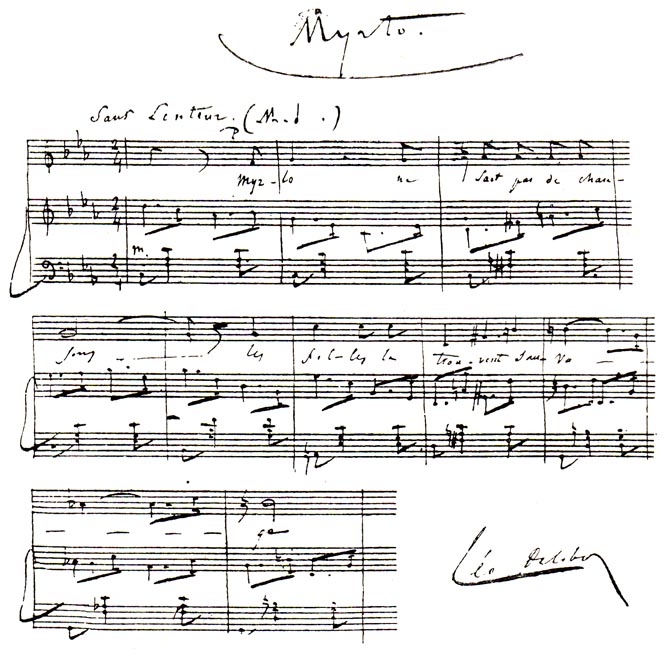

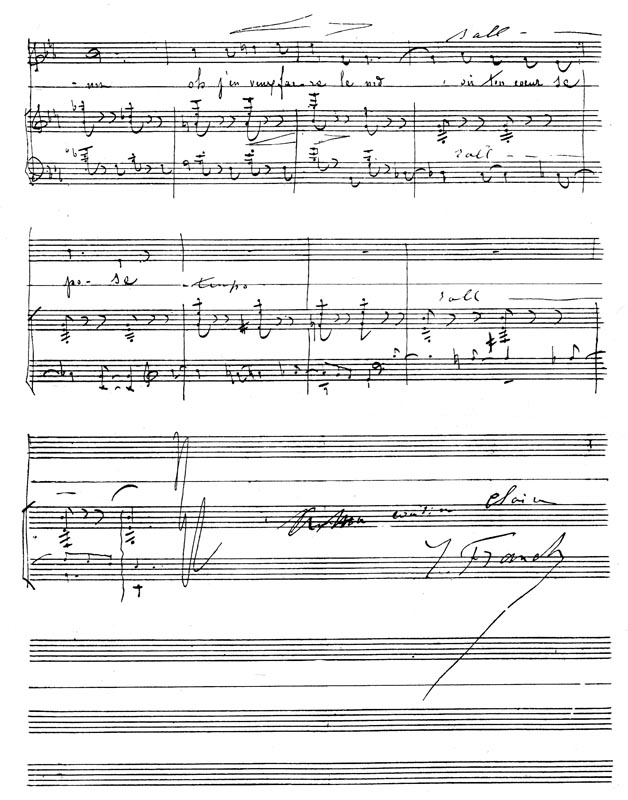

fac-simile d'un autographe de César Franck

Les jeunes musiciens d'alors (Bizet, Saint-Saëns, Ed. Lalo, etc.) bénéficiaient à la fois de cette liberté de forme et des conceptions descriptives de Berlioz ; mais l'influence de Gounod — sensibilité de douceur et de charme — fut si forte qu'elle tourna parfois à la formule chez les disciples privés d'une personnalité triomphante. Ce renouveau de la musique française fut alors plus fécond dans le domaine de la musique de chambre et de la symphonie. Notre Ecole acquérait de nouvelles forces par la technique retrouvée de J.-S. Bach et par la connaissance des grands romantiques allemands ; mais, de 1860 à 1875 (— si l'on excepte quelques précurseurs : A. de Castillon, M. Duparc, G. Fauré —) ce n'est pas dans le genre de la « mélodie » que la musique française innova. Le Lamento de Berlioz, la Venise de Gounod apportèrent au monde plus de nouveauté que tous les recueils de Bizet, de Reyer et de Saint-Saëns (11). Epoque de transition entre la romance banale (qui triomphait au temps de Berlioz et de Gounod), entre le poème descriptif vulgarisé (12) — et la mélodie profondément sensible, évocatrice à la manière de certaines pages de M. H. Duparc. Il ne faut pas médire de ce temps où bien des recherches s'élaborèrent. Il ne faut pas s'étonner que la plupart des musiciens n'aient eu que du talent — talent honnêtement développé par un métier sérieux — et qu'ils n'aient pas su deviner de grands poètes : Leconte de Lisle, Baudelaire, Verlaine. Ce rôle fut celui des Duparc, des Fauré, des Debussy. Il y fallait sans doute quelque génie. Peut-être aussi l'ambiance de la société ne favorisait-elle point cette orientation nouvelle : l'influence de Victor Hugo était prépondérante. Bizet, Saint-Saëns, et jusqu'à Fauré dans ses premières œuvres, s'inspiraient du poète des Contemplations. Mais si Victor Hugo n'aimait pas la musique, on peut dire que celle-ci le lui rendait bien, dénonçant le factice des antithèses et l'inquiétante fantaisie des images. Les meilleures mélodies de Saint-Saëns ne furent pas toujours écrites sur des poésies de Victor Hugo, en dépit de l'aisance avec laquelle l'auteur de Samson et Dalila tournait les difficultés... D'ailleurs la Cloche, Rêverie, eurent leur célébrité ; également, le Pas d'armes du Roi Jean, dont la couleur moyenâgeuse est en sensible progrès sur le Page, écuyer, capitaine d'Ed. Membrée. Aujourd'hui, les jeunes ne sont-ils pas injustes envers ces œuvres qui leur semblent fort vieillies ? Quoiqu'il en soit, les Mélodies Persanes (sur des poésies d'Armand Renaud) offrent à la fois une personnalité plus nette et une beauté plus indiscutable. — Quant à Bizet, malgré les Adieux de l'hôtesse arabe et la charmante Berceuse, ses mélodies restent évidemment très au-dessous de l'Arlésienne et de Carmen. Bien écrites, et d'un réel charme ; mais il y manque cette netteté de frappe, ces trouvailles étonnantes d'harmonies, de rythmes et de modulations qu'à chaque instant l'on admire en ces deux chefs-d'œuvre. — Nous ne mentionnons que pour mémoire le recueil de Reyer, la plupart des pièces qui le composent ne sont d'ailleurs que des airs du Sélam, d'Erostrate ou de Maître Wolfram ; et les quelques mélodies proprement dites sont très inférieures aux belles pages de Sigurd et de Salammbô. — Benjamin Godard eut de grands succès avec la Chanson de Florian, le Cimetière (de la Symphonie légendaire), et la Berceuse de Jocelyn, sans qu'on puisse dire toutefois que ces œuvres agréables soient dignes du Tasse ou de tel entr'acte de Jocelyn. Infiniment plus caractéristiques, les Chansons écossaises de M. Paladilhe, dont la saveur de folklore mérite de n'être point oubliée, — Myrto, de Léo Delibes — et surtout l'Esclave, et Marine, d'Edouard Lalo. Avec ce maître on est loin du « style romance » et des médiocres imitations de Gounod dont semblaient alors se contenter la plupart des compositeurs de mélodies. En ce genre aimable et facile. on ne distinguera pas aisément les œuvres de Bizet de celles qu'écrivirent Guiraud, Léo Delibes, ou M. Paladilhe. Lalo, bien au contraire, y traduit sa propre nature : c'est l'écriture soignée et personnelle, la noblesse d'accents, la tendresse discrète dont témoigne le Roi d'Ys (13).

(11) On peut excepter de cette critique les Mélodies Persanes de Saint-Saëns, qui font entendre une note nouvelle.

(12) Par exemple, ce Page, Ecuyer, Capitaine qui connut tant de succès, et que tout le monde ignore aujourd'hui... Quant à la romance banale, elle est de tous les temps et de tous les pays, répondant aux besoins de la médiocrité.

(13) On notera le développement tout à fait libre de Marine : encore à cette époque, la chose était rare.

Quant à Massenet, on sait de quelle empreinte particulière il marqua la plupart de ses compositions, à ce point qu'en langage musical, ces deux mots : « du Massenet » possèdent une signification très nette. On ne dira point cependant que tous ses recueils soient d'égale valeur. Mais, surtout dans ses premières mélodies, on trouve des pages fort séduisantes et qui sont au nombre des meilleures qu'écrivit l'auteur de Manon. Il y a (comme on dit en astronomie) des « conjonctions » au ciel de l'art. Celle de Massenet et d'Armand Silvestre fut voulue par les Dieux. Sans doute, on rappellera que Fauré comme Alexis de Castillon, collaborateurs d'Armand Silvestre, montrèrent plus d'envergure et de profondeur que Massenet en ses jolis albums : Poème d'avril, Poème d'amour, Poème d'octobre, Poème du Souvenir. Mais le sort même des artistes que réunirent ces Poèmes, tous deux doués d'une incroyable aisance, n'offre-t-il pas quelque chose d'analogue ? (14) Au début, un charme païen s'imposant à l'attention, — puis le succès, et avec lui, le besoin de plaire, de recueillir tous les suffrages ; dès lors, l'inévitable hâte, avec une sorte de condescendance au goût du public. Heures brèves que celles de ces débuts si brillants, heures auxquelles on songe avec un peu de mélancolie. Aujourd'hui, il semble qu'une vague furieuse déferle, soulevée par les cataclysmes sonores du Sacre du Printemps. Elle passera ; que restera-t-il après ses remous ? Probablement, un jour à venir, voudra-t-on bien reconnaître le charme sincère et juvénile de Si tu veux, mignonne, du Chant provençal, de la Sérénade du passant, et même des Enfants, et surtout de Nuit d'Espagne... Ce charme, que pour notre part nous croyons très réel, on le mesure aussi bien en le comparant à celui, beaucoup plus faible, de toutes les imitations qu'il engendra. On sait l'influence exercée par Massenet sur certains de ses élèves, comme sur d'autres musiciens dont il ne fut pas le maître. Habiles compositeurs, prix de Rome pour la plupart, experts et corrects, ils n'auront pas dégagé une personnalité aussi nette que leur modèle. D'ailleurs la plupart n'ont écrit des mélodies que par surcroît à leurs œuvres théâtrales, ces mélodies n'étant point une nécessité de leur art, comme elles le sont par exemple chez M. Duparc.

(14) Mettons à part, bien entendu, le côté humoristique de l'œuvre d'Armand Silvestre.

Qu'on nous excuse, ici, de « déblayer » quelque peu... Il pourra sembler étrange que nous consacrions des pages à l'étude détaillée des mélodies de Claude Debussy, de Fauré, de M. Duparc, et qu'au contraire il nous suffise de ne citer, en ce moment, que des noms (ou peu s'en faut). Mais aussi bien, il ne doit point s'agir d'égalité de traitement. Si d'une part tels de nos grands musiciens créèrent des œuvres qui les représentent profondément, d'un autre côté, innombrables sont les compositeurs ayant improvisé en quelques heures de loisir, d'aimables bluettes dont le besoin ne se faisait pas sentir et dont on ne peut même estimer qu'elles traduisent la personnalité de l'artiste. Dans cette foule, il existe des « indésirables » : amateurs adroits, ou maladroits professionnels, également insignifiants, et qu'il nous semble inutile de même nommer ; — on en connaît aussi de beaucoup plus sérieux, ayant laissé par ailleurs des œuvres théâtrales ou symphoniques assez importantes. Les mélodies, chez eux, ne sont que l'accessoire ; il est bien naturel que nous n'étudiions point cet accessoire par le détail. Musique écrite souvent sur de médiocres poésies, sans grande conviction, sans caractère personnel, et perpétuant assez bien la tradition d'effacement relatif des mélodies de Bizet, de Reyer, de Th. Dubois, etc. Ce qui ne signifie point qu'à l'occasion l'on n'y rencontre de fort agréables pages... (15) Parmi ces successeurs de Massenet, les uns déjà d'autrefois, d'autre beaucoup plus récents, nous citerons les frères P. et L. Hillemacher, G. Marty, M. Paul Vidal, Xavier Leroux, M. G. Pierné (16), M. E. Moret, M. Ch. Levadé et enfin M. Reynaldo Hahn, dont les œuvres (Chansons grises, Etudes latines, etc.) sont les plus connues, sans doute, parmi toutes celles de ce groupe. Elles obtinrent, à leur apparition, de tels succès chez les « gens du monde » que certains enthousiastes les tenaient pour supérieures aux mélodies de Massenet, d'où on les sentait issues. Cela nous semble fort contestable ; et si le soin de M. Hahn en matière de prosodie est plus scrupuleux encore que celui de Massenet, si les recueils du maître sont inégaux, ce qu'ils contiennent de meilleur nous paraît à la fois plus personnel et plus significatif. — Enfin, à cause d'une sorte d'expansion un peu théâtrale et qui va parfois jusqu'à certaine emphase naïve, on pourrait croire qu'il y ait quelque massenétisme dans les mélodies (trop oubliées aujourd'hui) d'Augusta Holmès. Coïncidence plutôt, et d'ailleurs ressemblances superficielles, non réelles (17). Cette ardente musicienne n'était pas quelconque. De hautes visées (d'autant plus hautes qu'elle était envoûtée par Wagner, grande prêtresse de la religion nouvelle qui se fondait alors avec la Revue wagnérienne), des dons mélodiques indéniables, une passion sincère, — mais une technique inégale, l'impossibilité de s'exprimer avec la force et la profondeur désirables : bref, le contraire d'un art grec. Toutefois, ce qu'elle écrivit n'était pas inexistant. Les erreurs, les manques de goût s'étalent si franchement qu'on est presque désarmé. Entre l'enthousiasme de Villiers de l'Isle-Adam et le dédain des modernes, il y a de la marge ; l'opinion de Claude Debussy ne lui était point si défavorable, et Debussy savait ce qu'il disait...

(15) Cf. Séparation, des frères Hillemacher ; la Rieuse, de M. Pierné, les Vieilles de chez nous, de M. Levadé, etc.

(16) On reviendra plus loin sur certaines œuvres humoristiques de M. Pierné, où réellement ce musicien donna quelque chose de lui-même.

(17) Encore que l'air d'Hérode : Vision fugitive serait assez Holmès.

fac-simile d'un autographe d'Alexis de Castillon (Bibliothèque du Conservatoire)

Cette hantise de l'ampleur, ce besoin d'élargir l'inspiration (même en des mélodies), cette ambition de puissance qu'avait Augusta Holmès (18), naturellement César Franck les ressentit, ainsi que ses élèves. L'influence combinée de Franck et de Wagner s'exerça principalement de 1880 à 1900. Si, dans le domaine symphonique, on put entendre des œuvres ennuyeuses à la Société Nationale, il faut être juste : l'ampleur (atteinte ou non) favorisait une tendance utile à ce moment au développement de la musique française. Il y eut du sublime raté, ce qui est fâcheux ; mais il y eut aussi beaucoup d'enthousiasme, d'ardeur sincère, et de courage, toutes choses nécessaires à l'élaboration d'œuvres que le goût du public ne protégeait nullement. — D'autre part, l'orientation des musiciens vers la légende, vers la nostalgie tristanesque ou la piété franckiste, vers l'infini des vastes sommets, — si trop souvent elle les conduisit à des œuvres mort-nées, d'un déplorable pessimisme, en revanche elle les guida vers les chemins nouveaux ; ils apprirent à aimer des poètes que la génération précédente ne connaissait guère (19) : nous voulons parler, notamment, de Baudelaire, dont l'influence fut considérable sur la musique des mélodistes français, avant que ne s'exerçât celle de Verlaine, de M. Henri de Régnier, de M. Maeterlinck. Enfin, César Franck et certains de ses élèves (Alexis de Castillon, M. H. Duparc), comme de son côté G. Fauré, conçurent pour la mélodie un art tout différent de la romance d'autrefois, également très loin du ton familier de la chanson ou de la plainte intime du lied. Haute noblesse d'Alexis de Castillon, nostalgie profonde de M. H. Duparc, pur mysticisme de César Franck : c'étaient des aspects nouveaux, dont la beauté n'est pas niable. Mais, comme on voit toujours des excès chez les disciples, les successeurs de ces musiciens en vinrent à dédaigner trop souvent l'art familier, à ne viser qu'au sublime ou bien à se noyer dans les flots noirs d'un océan de pessimisme. Il fallut alors des réactions nouvelles : celles de Chabrier, de Debussy, de M. Ravel, et des « jeunes » d'aujourd'hui, pour montrer avec évidence la légitimité d'un art qui n'est pas constamment sublime. Mais tout d'abord, les tendances wagnériennes et franckistes eurent d'assez bons effets (20) dans le genre qui nous occupe : la mélodie pour piano et chant. Il est à noter d'ailleurs que les plus parfaits de nos musiciens modernes — j'ai nommé Claude Debussy et G. Fauré — ne furent pas exempts de ces influences (encore que le premier recueil de G. Fauré soit antérieur à l'idolâtrie wagnérienne). Mais ils les assimilèrent de la façon la plus heureuse, sans rien perdre de leur personnalité, sans cesser de rester toujours de chez nous. Ils n'y prirent qu'un encouragement à la libre, lyrique et large expression (cf. Poèmes de Baudelaire et Proses lyriques, de Claude Debussy ; Larmes, Nocturne, Automne, etc., de G. Fauré).

(18) Sans réussite, d'ailleurs ; et il convient de rappeler que M. H. Duparc y parvenait aisément dans la Vie antérieure, comme G. Fauré dans son Chant d'automne. Mais les œuvres de M. Duparc, écrites de 1870 à 1875, ne furent éditées et connues qu'après 1890 ; de même, il fallut un long stage à Fauré avant de parvenir à quelque notoriété, au temps où tous les éditeurs (sauf un, plus malin) refusaient de s'intéresser à ses mélodies admirables. C'est pourquoi nous réservons pour plus loin l'étude de ces grands musiciens.

(19) A l'exception, bien entendu, de M. Duparc et de Fauré, qui dès longtemps avaient « découvert » Baudelaire.

(20) Dût-on crier au paradoxe, nous ajouterons que l'effet du wagnérisme et du franckisme fut moins louable dans l'art symphonique. La mélodie étant forcément limitée par les paroles, les disciples ambitieux ne risquaient point d'y céder à l'envie d'écrire de trop vastes développements. Et souvent la personnalité de tel musicien de valeur se trouve mieux traduite en des mélodies qu'en une symphonie entière : témoin Ernest Chausson.

fac-simile d'un autographe de Charles Bordes (propriété de la maison Rouart et Lerolle)

Pour César Franck lui-même, si l'essentiel de son œuvre se trouve dans la symphonie, l'oratorio et la musique de chambre, certaines de ses mélodies témoignent d'une inspiration et d'une technique incomparables. La Procession forme un tout : développement symphonique en raccourci, d'une réalisation très nouvelle, sans préjudice de l'unité et de la logique musicale. Elle est profondément franckiste au meilleur sens du mot, dans une expression à la fois panthéiste et chrétienne dont les ans n'ont pas altéré la beauté. Le Nocturne est une admirable rêverie sous la voûte étoilée, où la bonté naturelle du « père Franck » se donne libre carrière. Je sais bien que de nos jours on trouve élégant de railler cette bonté... Evidemment, à cause d'elle le musicien fut limité dans ses inspirations. Voyez le passage célèbre des Béatitudes : « poursuivons la richesse avec ardeur ». Banal et sec, il sonne faux, c'est entendu. Mais si d'autres artistes, par la suite, ont su traduire la violence des mauvais instincts humains, à ceux-ci la splendeur du Nocturne de Franck demeurera toujours étrangère. Elle leur passe à cent pieds par dessus la tête, et nous avons le droit de préférer ce genre de beauté, en face de tels « dynamismes » actuels et féroces.

Parmi les plus anciens élèves de Franck, après M. Henri Duparc (dont nous étudierons plus loin, par le détail, l'œuvre incomparable), il convient de ne pas oublier Alexis de Castillon, mort trop jeune pour avoir donné toute sa mesure : jadis incompris pour son modernisme, aujourd'hui dédaigné, démodé... Au demeurant, un noble musicien dont certaines pages sont d'une réelle et touchante beauté. Il écrivit, sur des vers d'Armand Silvestre, Six mélodies, presque ignorées et pourtant bien au-dessus de ce qu'on faisait alors (à l'exception des œuvres de M. Duparc et de G. Fauré) ; le Semeur, le Bûcher, la Mer, sont des poèmes puissants dont l'ampleur permit l'interprétation orchestrale (21) récemment entendue aux Concerts Colonne. Renouveau, Sonnet mélancolique, les Vendanges (avec, par instants, des accents schumanniens) donnent à l'inspiration d'Armand Silvestre sa grandeur véritable, ou si l'on veut, l'augmentent de tout ce qu'y ajouta l'âme hautement mélancolique d'Alexis de Castillon.

Charles Bordes aussi mourut jeune et n'est pas estimé à sa valeur. On connaît son admirable dévouement à la cause des Chanteurs de Saint-Gervais et de la musique du XVIe siècle ; mais l'on ignore ses propres compositions ; et lui-même, si peu arriviste, ne s'occupa guère de les lancer... L'un des premiers il découvrit Paul Verlaine (cf. le Soleil du matin, Dansons la gigue, etc.). Il y a dans son inspiration une naïveté charmante, que certains tiennent pour gaucherie de primitif, mais que l'absence de formules et la parfaite sincérité font attachante et vivante, — alors que tant de mélodies faciles et banales ornent les pianos de toutes les « jeunes filles en fleur »...

(21) Cette orchestration fut réalisée, il y a quelques années, par le signataire de ces lignes.

G. Lekeu appartient à l'Ecole belge, bien qu'ayant vécu en France. Signalons pourtant ses Trois poèmes, fort caractéristiques de la manière et du sentiment si personnels de ce musicien profond, mort à la fleur de l'âge, et qu'un génie précoce animait lorsqu'à vingt et un ans il écrivit son très bel Adagio pour instruments à cordes.

fac-simile d'un autographe de Guillaume Lekeu (propriété de la maison Rouart et Lerolle)

De M. d'Indy, il n'existe que peu de mélodies. Mais leur forme est intéressante par la liberté et l'allure symphonique. Clair de lune (d'après une des Orientales de V. Hugo), œuvre de jeunesse, pour chant et orchestre, largement conçue, mériterait d'être exécutée à nouveau dans les grands concerts. On connaît mieux le Lied maritime, souvent chanté, et dont M. d'Indy lui-même écrivit les paroles. L'amour terrestre y est dépeint (comme fit maintes fois l'auteur de Fervaal) avec l'instabilité inquiète d'un sentiment qui torture dans la volupté : cette conception ne saurait surprendre chez celui qui composa la Légende de Saint-Christophe. M. Pierre de Bréville, M. Guy Ropartz ont écrit de nombreuses œuvres vocales. De celui-ci, nous citerons plus particulièrement la Mer (sur un charmant thème populaire breton) ; l'Intermezzo (suite cyclique de quatre poèmes lyriques d'après H. Heine) ; et la série de mélodies à la mémoire de Charles Guérin. Du musicien d'Eros vainqueur, des paraphrases de chansons françaises : le Furet, Nous n'irons plus au bois, etc. ; les Petites litanies de Jésus, Bernadette, où se traduit une foi sincère... Que manque-t-il à ces deux compositeurs pour atteindre la profonde beauté fauréenne, ou pour s'égaler parfois à l'ampleur confiante, naïve et forte, de César Franck ? Peu de chose, peut-être ; mais ce peu, en matière d'art, on ne saurait le négliger. Sans doute M. de Bréville s'est-il exprimé avec plus de véhémence et de façon plus complète dans sa Sonate pour piano et violon, ainsi que d'autre part M. Guy Ropartz dans sa Sonate pour piano et violoncelle.

Ernest Chausson, bien que mort jeune encore, laissa deux importants recueils de mélodies : certaines sont parmi les meilleures de ses œuvres. La profonde douleur qui s'exhale de Nanny, notamment, se trouve exprimée avec un rare bonheur. Le Nocturne (sur une poésie de M. Maurice Bouchor) est d'une fraîcheur de sentiment, d'une pureté lumineuse tout à fait séduisantes, sans qu'à nul instant le joli en soit mièvre ou banal. Les Serres chaudes (Chausson fut un des premiers musiciens à connaître les poèmes de M. Maeterlinck) montrent une passion véhémente et point factice. Les Heures, le Temps des lilas, sont de belles traductions de la profonde mélancolie, du pessimisme naturel d'Ernest Chausson ; — le Cantique à l'épouse, la Chanson bien douce, la Forêt du rêve et de l'enchantement doivent rester dans toutes les mémoires : bien que trop rarement chantées, ces pièces ne sont pas inférieures à la Chanson perpétuelle, qui jouit d'une certaine célébrité. — Dans l'œuvre de ce musicien, plus d'une page, plus d'un morceau se ressent de l'influence wagnérienne et de l'enseignement franckiste, mais il est permis de tenir ses mélodies (avec telles parties de sa musique de chambre) pour l'expression la plus complète, la plus originale, d'une personnalité fort attachante. L'on regrette infiniment qu'une mort prématurée l'ait privé de donner sa pleine mesure ; et quoiqu'il en soit, la plupart de ses mélodies sont en bon rang parmi toutes celles de l'Ecole française moderne.

M. Henri Duparc, comme l'on sait, n'a composé qu'une dizaine de mélodies, plus un poème symphonique : Lénore, — la maladie l'ayant privé de la joie de traduire les idées musicales qui naissaient en lui. Que d'obstacles, hélas, à la production musicale de l'humanité ! Les uns ressentent vivement, mais leurs dons proprement musicaux, et parfois aussi leur technique ne leur permettent pas de s'exprimer avec l'entière beauté qu'on aurait voulue. D'autres n'ont qu'une extrême facilité d'assimilation, sans idées personnelles, sans même qu'on puisse dire qu'ils vivent en dehors du souvenir des maîtres. Tel est handicapé par les soucis matériels, et n'a point la santé qu'il faudrait pour travailler, le soir, après la fatigante besogne du gagne-pain familial. Tel donne de merveilleuses promesses, et meurt à vingt ans ! Pour M. Duparc, il n'exista sans doute à son époque aucun musicien mieux doué, aucun artiste plus ému ; et, par une fatalité déplorable, il n'a pu léguer à ses admirateurs qu'un mince recueil de mélodies : mais d'un prix si haut, avec de si profondes beautés qu'elles le sacrent, dès lors, l'un de nos premiers compositeurs et l'un des plus grands, malgré les courtes dimensions de ses œuvres.

Un artiste de génie est toujours un précurseur. Il ne marche ni avec la mode, ni même parfois avec le goût de son époque. Il la devance, escorté d'une petite élite... En un temps où la clarté pure de l'Arlésienne et de Carmen n'était que grisaille obscure (22) aux oreilles incultes des auditeurs du Vaudeville et de l'Opéra-Comique, alors que le Concerto de Castillon était sifflé à l'égal du prélude de Lohengrin, M. Henri Duparc (23) s'avisa de la splendeur nostalgique de Baudelaire ; il écrivit d'admirables mélodies sur l'Invitation au voyage et la Vie antérieure. La simplicité des harmonies ne nous donnera point le change. Tout était nouveau dans ces œuvres, sentiments et modulations. Dès lors, nul n'a le droit de s'étonner qu'elles soient restées incomprises de presque tout le monde, — éditées seulement vers 1892 et ne devenant célèbres que plusieurs années après. L'avènement, dans la musique, de la sensibilité baudelairienne : chose capitale. Songez aux poètes préférés des musiciens, de 1870 à 1880; c'étaient d'une part Théophile Gautier et Victor Hugo, dont les vers ne sont pas toujours favorables à l'expression musicale ; — de l'autre, Armand Silvestre, à l'égard duquel l'opinion contemporaine est probablement injuste et qui fut pour Massenet, de Castillon, M. Duparc et G. Fauré, un précieux animateur, — mais que l'on ne saurait égaler, de loin, à Leconte de Lisle, à Baudelaire, à Verlaine. Il faut d'ailleurs un certain délai avant que la musique ne découvre les moyens d'interpréter des poésies nouvelles en toute leur beauté. L'art de la mélodie tel que nos modernes l'ont conçu, exige et suggère mille trouvailles — plus hardies parfois que celles découvertes à la même époque dans le domaine de la « musique pure ». Il semble que l'imagination créatrice des compositeurs y soit particulièrement favorisée, et qu'ensuite ils retrouvent, pour leurs œuvres symphoniques, des idées, des harmonies, des modulations à quoi ils furent incités par la tâche ardue, mais si captivante, de mettre en musique les belles poésies (24).

(22) Le premier acte de Carmen est terne (sic), écrivait un critique au lendemain de la première.

(23) Et dans le même temps, Fauré (Cf. 1er recueil de mélodies).

(24) Il passe comme des souvenirs de la Bonne chanson dans le Nocturne en Ré b. et dans le Final de la Seconde Sonate de Violon ; la Forêt de Septembre et la Chanson d'Eve ne furent pas sans laisser de traces dans le Second Quintette, etc.

fac-simile d'un autographe de Vincent d'Indy (propriété de la maison Rouart et Lerolle)

Le langage musical des mélodies de M. Duparc, de certaines qu'écrivit G. Fauré vers la même époque (Automne, les Berceaux, Chant d'automne), et de quelques passages d'Alexis de Castillon (« nous semons nos espoirs »...) montre une évolution harmonique parallèle à celle de César Franck, dans l'emploi des accords de septième et de leurs résolutions exceptionnelles (25). On y trouve des modulations imprévues, comme celles de la Sérénade florentine de M. Duparc dont le mi b initial annoncerait le ton de si b, et qui cependant est nettement en fa dès la première phrase du chant. Sauf Bourgault-Ducoudray, personne sans doute ne dut comprendre cette façon désinvolte de passer de l'hypophrygien au majeur classique ! On goûte en ces œuvres une largeur de pensée singulière — peut-être due à l'influence de Wagner, et fort nouvelle, car les mélodies de Bizet, de Léo Delibes, de M. Paladilhe, de Massenet, dérivent directement de celles de Gounod. Mais ces détails de technique n'ont qu'une importance relative, elles ne donnent aucune idée de ce que sont les œuvres. Comment, par des mots, y parvenir ? Le critique a le droit pourtant. il a le devoir de s'efforcer à son tour de traduire les sentiments qu'exprime la musique. Si maladroits que soient ces mots, et si étroitement précis, ils restent cependant des auxiliaires que l'on doit employer ; et le résultat n'est pas forcément une vaine rhétorique.

(25) Notons d'ailleurs que les mélodies de M. Duparc et de Fauré auxquelles nous faisons allusion, sont antérieures aux principales œuvres de César Franck.

L'Invitation au Voyage et la Vie antérieure resplendissent de cette étrange lumière baudelairienne, éloignée et vive tout à la fois, — irréelle : mirage. reflet d'une vision apparue sur de lointains horizons de rêve, — avec quelque chose de mystique, de majestueux, et de quasi religieux dans sa hantise de l'au-delà. Evocation de paysages qui sont en nous-mêmes, ou suggestion d'un passé qu'on devinerait par intermittences à la manière du héros de La plus belle histoire du monde. Il faut que cette impression soit bien forte et qu'il se dégage de cette musique une perpétuelle beauté, pour qu'à nos jours de complication harmonique et d'indépendance tonale, ces mélodies aux accords familiers nous émeuvent à chaque audition nouvelle comme si nous les entendions pour la première fois (26).

(26) On retrouve aussi cette nostalgie de la lumière dans le Chant d'automne de G. Fauré, également écrit sur une poésie de Baudelaire, — d'ailleurs d'allure plus dramatique, et moins mystérieusement lointain.

Auprès de ces deux chefs-d'œuvre de M. Duparc, certaines de ses autres mélodies apparaissent, je ne dis pas prosaïques, mais plus voisines de la vie réelle, d'une atmosphère normale, d'une moins étrange séduction, et cependant fort belles : ce sont, par exemple, la Vague et la Cloche, et le Manoir de Rosemonde ; elles montrent un Duparc vigoureux, rythmé, faisant présager ce qu'il eût écrit dans ce genre de passion dramatique, si la vie le lui avait permis. — Le Testament et le Lamento inaugurent des accords sombres, chers aux franckistes et dont ceux-ci abusèrent quelque peu dans la suite. Mais chez M. Duparc, étant des trouvailles personnelles, ils gardent leur accent. Ces mélodies offrent un caractère très saisissant, dans leur profonde et lugubre mélancolie, exempte d'amertume. La Chanson triste n'est pas aussi lointaine, pas aussi baudelairienne qu'on aurait pu l'imaginer, d'après la touchante poésie de Jean Lahor (« Dans ton cœur dort un clair de lune... je me noierai dans sa clarté »). Elle n'est que tendrement et passionnément émue ; on l'accueillerait avec joie chez un compositeur de second ordre, mais évidemment elle ne suffirait pas à consacrer la renommée du grand musicien qu'est M. Duparc. Soupir nous semble la plus fidèle traduction de la douce et saine intimité de Sully Prudhomme.

fac-simile d'un autographe d'Ernest Chausson (propriété de la maison Rouart et Lerolle)

Quatre mélodies encore, et c'est tout. Mais d'une incomparable beauté. (Peut-être même Extase et Elégie surpassent-elles la Vie antérieure).

La Sérénade florentine : étrange rencontre ; on la dirait écrite, pensée par Gabriel Fauré. De telles analogies sont fort rares, et d'autant plus que le style de Fauré semble inimitable (du moins avec une beauté égale à la sienne). Une commune influence du charme italien, une semblable façon de le concevoir musicalement, furent sans doute les causes de cette analogie. En définitive la Sérénade florentine, avec ses subtiles modulations, est du « bon Fauré », — comme on dirait aussi de la Venise de Gounod, et sans que cela puisse en rien diminuer le musicien de la Bonne Chanson.

Phidylé, l'une des plus connues du recueil, marque l'avènement de Leconte de Lisle dans la musique (27). Emplie d'un large panthéisme au souffle tranquille, puissante, harmonieusement païenne, — sereine comme un beau paysage virgilien aux bois d'yeuses parsemant les collines.

(27) Lydia, de M. Fauré, lui est un peu antérieure.

Il est d'ailleurs étrange que les œuvres de Leconte de Lisle, par la suite, n'aient pas inspiré un grand nombre de musiciens.

Extase est encore du Baudelaire, quoique de Jean Lahor (28), — et du « Tristan » aussi. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait une plus belle inspiration dans le duo de Tristan et Yseult, même à l'appel de Brangaine, que cette invitation d'Extase au nirvâna de la mort. Et que l'on n'objecte point que c'est de l'art morbide « à cause qu'il conclut au néant ». Dire le néant avec cette beauté, c'est précisément une admirable lutte, la plus efficace, contre ce néant même. Et c'est donc le nier. Quand la musique atteint à nous dissoudre dans un accord comme s'il anéantissait toute chose extérieure, c'est du très grand art, et ne s'en démoralisent que ceux-là seuls dont l'être intime ne saurait comprendre la vraie beauté. Celle-ci est toujours réconfortante.

(28) Jean Lahor subit à coup sûr l'influence de Baudelaire ; ses poésies sont toutes pleines d'une nostalgie qui va jusqu'à se vouloir noyer dans l'oubli total — le Nirvâna hindou.

Enfin, l'Elégie : peut-être, avec l'Extase, le summum de ce recueil. Il nous faut insister, car on ne chante pour ainsi dire jamais cette œuvre admirable. Evidemment, ce n'est point un succès assuré pour l'interprète, dans un salon mondain... L'émotion d'Elégie est d'ordre intérieur et tangible à la fois. Abstraite, si l'on veut : un cœur qui bat sourdement, un deuil si profond qu'on n'en parle pas, puisqu'il nous possède, étant notre vie même ; et puis, surgissant de cette douleur, comme un attendrissement de toute la nature.. De la matière musicale semble s'exhaler un charme immense et très doux. Et la douceur de cette sensibilité anime le développement d'une vie intense. Quelques lignes, — et cela est ample, grand, universel... car l'ampleur n'est pas de faire beaucoup de bruit, ni de répéter cinquante fois un thème majestueusement, prud'hommesquement solennel, — mais de composer une ligne de chant qui s'élève, plane et retombe, comme le pur dessin d'une colline parfaite, — ayant soutenu ce chant de sa propre beauté harmonique, celle-là exactement qui convient à cette mélodie.

fac-simile d'un autographe d'Henri Duparc (propriété de la maison Rouart et Lerolle)

C'est le cas de l'Elégie ; réalisée par une écriture d'ailleurs fort raffinée quant aux accords et quant aux dessins de l'accompagnement, c'est pourtant l'absolue simplicité, parce que tout y est à sa place et que la ligne a quelque chose de définitif. On ne songe pas à penser aux hardiesses harmoniques (deux neuvièmes de suite, dès le début) : c'est si justement ce qu'il fallait, qu'on ne saurait imaginer un autre moyen pour commenter la douleur qui s'exhale de cette poésie.

Ecrites vers 1875, on ne connut les mélodies de M. Duparc qu'après 1890. Mais elles étaient si fort en avance sur leur époque, que même en 1895 le style en parut nouveau (29). C'est pourquoi nous placerions en regard, comme d'un temps analogue, l'œuvre d'Emmanuel Chabrier, en réalité légèrement postérieur à celui de M. Henri Duparc. Le recueil de Chabrier n'est pas considérable non plus, par le nombre des mélodies : encore contient-il un chœur (Ode à la Musique), certain arrangement d'España (d'ailleurs contestable, avec des paroles faites après coup), et des fragments du Roi malgré lui. A côté de ces suppléments, cinq mélodies proprement dites : Chanson pour Jeanne, Credo d'amour, Lied, l'Ile heureuse, Toutes les fleurs. Puis, humoristiques et descriptives : Ballade des gros dindons, Pastorale des cochons roses, Villanelle des petits canards, — et les Cigales, qu'on peut réunir à ce groupe animalier.

(29) Ainsi des chants populaires si simples et si larges de l'Espagne, par exemple (cf. Cancionero espanol de F. Pedrell).

fac-simile d'un autographe d'Henri Duparc (propriété de la maison Rouart et Lerolle)

On redirait ici ce qu'on a dit souvent au sujet de Chabrier : il est un mystère de naïveté fine et de grosse truculence. Paradoxe que cette union ; paradoxe aussi, d'employer des accords réputés « vulgaires » mais de s'y prendre avec une si parfaite bonne grâce qu'on ne saurait y trouver qu'un charme de plus (voyez, par exemple, les sixtes et quartes de la Bourrée fantasque). Ses mélodies, sans doute, ne sont pas le plus caractéristique de son œuvre (30) ; mais elles possèdent ses qualités précieuses ; notamment cette vive spontanéité (31), et cet attendrissement un peu sensuel, exempt de toute prétention : à la nature même du musicien. En d'autres pages, on trouverait une évolution harmonique plus accentuée (cf. Briséis). Toutefois ce recueil de mélodies ne manque ni de raffinement ni de nouveauté. Et cela reste si profondément personnel ! Enfin, la Ballade des gros dindons, la Pastorale des cochons roses et la Villanelle des petits canards créaient un comique, je crois bien, inconnu jusque là. Il est intimement mélangé de poésie — d'une agreste et charmante poésie de verger normand ; il est essentiellement musical, avec des harmonies savoureuses et justes ; il est aussi loin de l'opérette que de la mascarade. Cela seul suffirait à faire vivre le nom de Chabrier ; mais rappelons encore une fois (puisqu'on a prétendu (32) que ce grand musicien avait fait fausse route au théâtre), rappelons que s'il avait le génie du comique, il n'avait pas que ce génie. Pensez, seulement, à l'Epithalame de Gwendoline, à l'air de Henri de Valois, du Roi malgré lui, — et relisez l'admirable Ode à la Musique... Chabrier, en des temps de pessimisme et de noirs accords, avait créé de la lumière... Il avait désenguignonné le royaume de la Déesse adorable parce qu'il avait eu la franchise de l'adorer humblement, et, sincèrement, de sourire. Mais déjà, depuis assez longtemps, un compositeur encore peu connu vers 1890 et dont on se bornait à concéder qu'il avait écrit « quelques jolies mélodies », Gabriel Fauré, serait apparu comme un précurseur de Chabrier dans les jardins enchantés, si le monde des mélomanes lui avait rendu justice. Car songez que Lydia, la Sérénade Toscane, sont contemporaines des mélodies de M. Duparc, (peut-être même les croirions-nous antérieures). Songez que la très belle Sonate pour piano et violon fut écrite plusieurs années avant celle de César Franck !

(30) Nous rappellerons plus loin la charmante et belle Ode à la Musique.

(31) Chabrier écrivait sans hâte, et ses mélodies ne sont aucunement des improvisations. Mais il avait des idées si nettes, si saillantes, il trouvait si bien (en y mettant le temps) les moyens de les mettre en valeur, que toutes ces pièces donnent une impression de parfaite spontanéité.

(32) Cf. la conférence de M. d'Indy, lors des « concerts historiques » à l'Opéra, conduits par M. Rhené-Bâton avec l'Association des Nouveaux Concerts Pasdeloup.

fac-simile d'un autographe d'Emmanuel Chabrier (Bibliothèque du Conservatoire)

Lente, longue évolution. Elle commence au premier recueil de mélodies, pour aboutir à l'Horizon chimérique... Je ne pense pas qu'il existe de plus bel exemple d'une ascension continue vers la beauté. Chose incroyable : le jeune, le timide, le maladroit élève (disons-le sans crainte) qui débuta par le Papillon et la fleur, est devenu le maître glorieux à qui nous devons la Bonne chanson et le Jardin clos !

G. Fauré n'eût-il écrit que ses mélodies, cela suffisait pour qu'il fût désigné (comme l'écrivait Gaston Carraud) « le plus grand musicien actuellement vivant, dans le monde ». Nul peut-être ne fut choisi par les Dieux avec autant de certitude, pour traduire en musique, pour faire vivre dans son art l'âme des poètes. Il apparaît comme un devin aux secrets magiques. C'est une pénétration instinctive et voulue à la fois — parfaite et totale, à ce point qu'il en arrive à dégager jusqu'aux défauts des poésies médiocres. Celles-ci (heureusement rares dans ses recueils) ne lui inspirèrent que des mélodies de second ordre (En prière, Notre amour, Rêve d'amour). En revanche, lorsque les poèmes ont une réelle beauté, cette beauté se complète, s'amplifie, ou plutôt se révèle exactement elle-même, apparue dans son essence profonde, une fois parée de la musique fauréenne. Chose étrange, car cela ne cesse pas d'être « du Fauré », et dans le même temps chaque œuvre à son tour dévoile l'âme de Verlaine, de Samain, de Van Lerberghe, avec un fidèle respect dont on admire le tact, mais aussi avec un besoin de vérité qui scrute l'être intime et met le cœur à nu... Tout a été dit (33) sur la grâce audacieuse, sur la nonchalance révolutionnaire de ses réalisations harmoniques : modulations paradoxales si l'on s'en tient à la logique ordinaire, mais excellentes et nécessaires au sens musical. Un langage nouveau, sans de réels néologismes d'agrégations de notes : nouveau par le sentiment, par les enchaînements d'accords, par l'écriture des parties, les mille résolutions exceptionnelles, l'emploi subtil des septièmes, des préparations par échanges, des seconds renversements, et de ces accords de seconde ou de « triton », dont la basse monte... Il y a sans cesse des accrocs aux règles strictes, à ce qu'on pourrait appeler la scholastique grossière des traités d'harmonie, et néanmoins le style garde une pureté que Bach et Mozart n'ont pas dépassée, je dirais même presque pas atteinte. Mais cette perfection, qui est de la profondeur, atteint si profondément en effet dans le sanctuaire intime de chaque poésie, qu'elle y découvre des choses insoupçonnées et qu'elle avère certains poètes, parfois, plus grands qu'on ne le croyait : un Verlaine d'une aristocratique distinction, un Horace à la tendre philosophie, un Leconte de Lisle ardemment passionné, un Armand Silvestre (cf. le Secret) d'une exquise pudeur. Croyez le bien, c'est le musicien qui a raison, et l'opinion publique a tort.

(33) Notamment par M. E. Vuillermoz : cf. Musiques d'aujourd'hui ; le numéro d'octobre 1922 de la Revue Musicale, etc.

On comprend qu'ainsi révélatrices du cœur humain, ces mélodies, œuvres brèves, soient beaucoup plus grandes qu'on ne l'imagine parfois. Elles nous donnent un exemple réconfortant et salutaire. Chabrier déjà, et M. Henri Duparc nous l'avaient proposé : point n'est besoin d'entasser Pélion sur Ossa ; la route du Parnasse n'est pas d'escalader des sommets ardus. Sonorités, dimensions, rythmes exceptionnels : à quoi bon ? force et beauté résident dans les rapports harmonieux. Aujourd'hui, en notre temps de béotisme belliqueux où le public, avide de coups de théâtre et de percussions violemment assénées, est féru de « dynamisme pur » (il appelle cela de la vie, comme tel amateur du cinématographe le place au-dessus de l'art), aujourd'hui surtout l'œuvre de G. Fauré est le plus lumineux des phares qui puissent guider les jeunes générations.

Il faut connaître le musicien, il faut avoir connu l'homme, pour apprécier les vertus singulières de cet art : l'absence de « battage », la simplicité, la modestie même, l'ardente conviction, la bonté, l'amour qu'il y a dans cette musique. Savoir que c'est pour la Muse seule, pour la beauté pure, pour un rêve de mieux et d'au-delà, — non face au public ni aux confrères qu'on voudrait dépasser, — mais dans l'indifférence des critiques, dans l'indifférence de l'avenir à succès, que cet œuvre fut élaboré. Ne penser qu'à l'œuvre, ne pas craindre des moyens simples et modestes, être soi-même : c'est ainsi que le goût, peu à peu, s'épure ; non par pédantisme, érudition, snobisme ni méfiance, mais par l'instinct de ce qui est beau — simple et raffiné — : civilisé, dans le meilleur sens du mot.

Alors, quand nos cadets comprendront tout cela, quand ils auront mis à sa place, si haute, la beauté du charme, quand ils auront reconnu sa puissance et l'extrême difficulté d'ailleurs d'y parvenir à leur tour, quand ils auront admis l'indestructibilité qui en reste le privilège (parce que ce charme, venant du cœur, est de la vie humaine infiniment plus qu'une agitation mécanique et turbulente) — alors, on pourra décidément avoir confiance en l'avenir. Peut-être n'en sommes-nous pas si éloignés. Mais, comme dit l'autre, n'anticipons pas, et revenons à G. Fauré.

fac-simile d'un autographe de Gabriel Fauré (Bibliothèque du Conservatoire)

Presque soixante années depuis les premières mélodies (1865) jusqu'à l'Horizon chimérique... Mais aussi, quelle évolution depuis les Ruines d'une Abbaye, par la Sérénade Toscane, vers Lydia, Après un rêve, et le Chant d'automne qui sont déjà du beau Fauré, vers Nell, les Berceaux, Clair de lune, — puis l'extraordinaire Bonne Chanson, — Soir, Arpège, les Cinq mélodies « de Venise », — puis le Parfum impérissable, la Forêt de septembre, puis enfin la sérénité plus dépouillée de la Chanson d'Eve, du Jardin clos, des Mirages, de l'Horizon chimérique, et cette écriture vraiment inimitable, ainsi que certaines modulations des Chorals de Bach devant lesquelles on reste éternellement ébahi ! Certes, il y aurait lieu d'étudier par le détail chacune de ces pièces, car nulle (ou presque) n'est sans intérêt, même lorsque l'idée et le sentiment (à cause de la poésie) ne sont pas de la plus pure beauté. Toutefois, nous devons abréger quelque peu... On voudrait surtout que les commentaires relatifs aux plus parfaites de ces œuvres, ne fussent pas trop inférieurs à ce qu'il faudrait ; mais c'est là, sans doute, un souhait bien ambitieux : car elles échappent à l'analyse et défient toute « description littéraire ».

1er Recueil. Certaines de ces mélodies sont les œuvres d'un jeune homme, presque d'un enfant. On ne s'étonnera pas de l'inexpérience prosodique dont témoignent le Papillon et la Fleur, ou les Matelots, ni du manque de personnalité de la phrase vocale. La réalisation harmonique est d'un « bon élève », sans plus : les tonalités sont nettement abordées. Mais l'expression n'a rien encore de G. Fauré. Plus un musicien est riche, « en puissance », d'expression profonde, plus il semble long parfois à dévoiler cette expression, à découvrir les chemins par où, de son cœur, elle doit s'élancer. Mai, et Dans les ruines d'une abbaye nous paraissent d'une meilleure venue. L'influence de Gounod s'y montre dans la ligne du chant comme dans les modulations expressives, — naturelles, claires, et déjà quelque peu subtiles. Beaucoup de naïveté, mais qui n'est point niaise : c'est avec cette naïveté-là qu'on arrive aux sommets. — Seule a plus d'ampleur ; l'écriture en est tout autre : celle d'un jeune organiste qui a travaillé le contrepoint.

Toujours la forme à couplets : le musicien ne s'en débarrassera que progressivement. Là, elle fait un peu longueur ; aussi bien, il faut qu'une mélodie soit de premier ordre (ex. Venise, de Gounod ; Lydia, Barcarolle, de G. Fauré) pour que l'ennui ne résulte point de cette forme. Mais avec la Sérénade Toscane (34) nous entrons dans un monde nouveau : la grâce proprement fauréenne de ce charme italien de rêve, dont Arpège et Clair de Lune donnèrent une réalisation définitive. L'atmosphère de cette Sérénade Toscane est déjà celle de Masques et Bergamasques... (35) Deux couplets, mais une coda différente : premier indice du nouvel organisme qui naîtra. Car la mélodie, autrefois simple répétition de strophes, va devenir un tout — diversement ordonné suivant les cas, mais comme un être vivant doué d'un centre nerveux, — alors qu'auparavant elle procédait par juxtaposition de zoophytes élémentaires (les couplets). Maintenant au contraire, avec l'unité parfaite et sans la monotonie des redites, chaque mélodie se développera, marchant vers son but, atteignant son sommet (ex. Dans la Nymphée). — Mêmes symptômes de prochaine libération, dans la Chanson du pêcheur (sur le texte du Lamento de Berlioz). Après deux premiers couplets, un élargissement imprévu (et tellement « Fauré » !) traduit cette phrase : « Sur moi la nuit immense plane comme un linceul... » — Lydia : première rencontre de Fauré avec l' « antique ». Un chef-d'œuvre vraiment, de grâce et de pureté, — une statuette du Musée des Thermes. Latine, alors qu'Inscription sur le sable (36) est grecque ; on trouve dans Lydia, non de la mièvrerie, mais une sensibilité qui se livre davantage, si touchante d'ailleurs et si tendrement humaine ! « Oublions l'éternelle tombe... laisse tes baisers de colombe chanter sur ta lèvre en fleur... » Douce persuasion épicurienne, dont le fond, triste, reste voilé du charme de la vie... Des triolets s'incurvent, volute ionique ; et l'expression plus vive de la dernière phrase vocale se tempère d'une coda (du piano seul) merveilleusement « dépouillée » et sereine, en sa ligne d'une absolue simplicité (celle que l'on retrouve, plus tard, à certains thèmes de Prométhée et de Pénélope) (37). — Chant d'automne : ici la forme se fait plus libre encore. La reprise de la première strophe est soutenue d'un accompagnement tout autre ; elle conclut de façon différente; puis voici venir un nouveau développement, d'une large et dramatique conception : se calmant, il amène l'imprévue conclusion, émouvante au possible (« J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre », etc...). Par l'écriture des parties, le rythme des basses, le caractère déjà concertant du style, c'est un véritable morceau symphonique, sans préjudice à l'égard de la beauté purement vocale. Ouvre trop peu connue, rarement chantée, et qui resplendit de cette singulière lumière baudelairienne, comme l'Invitation au voyage ou la Vie antérieure. L'ampleur que (sans l'atteindre parfois) rechercha l'école franckiste, est celle de la solidité des basses de cette très belle mélodie.

(34) Ces mélodies, le recueil les présente-t-il dans l' ordre chronologique ? C'est douteux ; car on en rencontre, après la Sérénade Toscane, et même après Lydia, d'assez quelconques.

(35) Qu'y a-t-il de plus nettement fauréen que telle phrase de la Sérénade Toscane !

(36) Du Jardin clos.

(37) Il y aurait toute une « leçon de composition musicale » à dégager de Lydia. Nous ajouterons seulement deux mots : mystère des moyens et de leur adaptation parfaite, pourquoi les échanges de notes que l'on remarque au début de cette mélodie sont-ils charmants ici, et chose banale en telle réalisation de « Chant donné » de concours d'harmonie ?

Les pièces suivantes déconcertent un peu, surtout venant après ces pures et fortes inspirations. Si l'Absent témoigne d'un sens expérimenté du contrepoint et de la musique symphonique (38), si l'Aubade, charmante de fraîcheur, de jeunesse et de clarté, annonce déjà Aurore (39), en revanche le Rêve d'amour nous semble peut-être ce qu'il y a de moins fauréen dans tout son œuvre ; Sylvie lui est très supérieure comme détails de réalisation (certains font penser à Nell), mais elle demeure d'une expression assez ordinaire (Fauré fut toujours mal à l'aise, il ne put jamais être lui-même, avec les poésies banales et superficielles). Tristesse, qui jusqu'à ces derniers temps jouissait d'une assez grande faveur dans les « matinées d'élèves », n'est pas du meilleur Fauré non plus, et surtout languit, avec ses quatre couplets. — L'Hymne (de Baudelaire) ne réalise pas une concordance absolue entre les tendances habituelles du musicien et l'enthousiasme qu'ici les paroles lui imposèrent. Cet enthousiasme d'un amour dithyrambique ne sera véritablement réussi que par la musique de l'incomparable, de l'unique Bonne chanson. — La Rançon (c'est le Fauré un peu austère de Solitude) semble assez « primitive », on y trouve presque des banalités harmoniques : elles étonnent, et détonent, en ce recueil. Ici-bas, avec son « triton » caractéristique, est assurément supérieur aux précédentes : mais (comme l'Hymne) d'un certain romantisme, l'idée expressive dépasse les moyens, tandis que le Chant d'automne gardait une superbe allure classique.— Cette allure classique est également celle d'Après un rêve, dont la forme se montre d'une solidité merveilleuse, et si souple : se modelant sur la pensée, conservant néanmoins l'unité du rythme et du dessin d'accompagnement ! C'est une des plus belles et d'ailleurs l'une des plus connues des mélodies de ce premier recueil. — Au bord de l'eau (Sully Prudhomme) témoigne d'une subtilité harmonique nouvelle, avec ses enchaînements chromatiques et ses septièmes successives — assez franckistes, mais antérieurs aux plus belles compositions de César Franck. — Barcarolle... Venise : la Venise populaire et nocturne, l'infini lointain de la lagune et sa berceuse mélancolie. Prescience de grand artiste, car (si je ne me trompe), Fauré ne connut la ville des Doges que bien plus tard, lorsqu'il écrivit les cinq mélodies « de Venise » Mandoline, En sourdine, etc.) Barcarolle est une des plus belles pages du recueil, et qu'entendent toujours avec la même émotion ceux qui ont gardé la hantise de la reine délicieuse de l'Adriatique.

(38) Toutefois, cette mélodie semble antérieure au Chant d'automne.

(39) Du second recueil des mélodies.

On dirait qu'entre la fin du premier recueil et le début du second, des années nombreuses s'écoulèrent. Ici, l'écriture est plus souple, plus pleine, plus dense, plus diverse. Des modulations comme on en trouve à la fin de Nell sont choses tout à fait nouvelles dans l'œuvre de Fauré, et l'on n'en connaissait pas chez les autres musiciens. Comparées à Nell, les meilleures du premier recueil (Sérénade Toscane, Lydia, Chant d'automne, Après un rêve, Barcarolle), si belles qu'elles soient, paraissent encore très naïves avec leurs accords à l'état fondamental et leurs « résolutions directes, usuelles ». On n'y rencontre pas encore ces septièmes inopinées, ces tritons irrégulièrement résolus, ces seconds renversements à résolutions exceptionnelles, ces retours à la tonalité, souples et précis comme les bonds d'un chat qui retombe sur ses pattes avec grâce, et ces mouvements des basses, subtils, si justes d'expression, qui nous ravissent et nous émerveillent dans « Je me poserai sur ton cœur... »

Second recueil. Nell pourtant n'est que l'op. 18. Chef-d'œuvre achevé : on y goûte la saveur particulière de cette écriture par notes de passage (principalement aux basses) combinées aux arpèges ; elles réalisent des harmonies raffinées, audacieusement et clairement modulantes ainsi que celles de J.-S. Bach. Il y a des points de repère dans la production de G. Fauré : comme des jalons pour l'avenir, très en avance parfois sur son temps, voire même sur ses autres mélodies de la même époque. Tels étaient la Sérénade Toscane, Après un rêve, Lydia surtout, et le Chant d'Automne. Ainsi, dès le début du second recueil, Nell annonce le style de l'Horizon chimérique. A la faveur des poésies les plus belles qu'il rencontre, le musicien, si impressionnable à cette beauté, devance sa propre inspiration et devine son propre avenir. Ce fut évidemment une découverte émotionnante pour Fauré, que celle de Leconte de Lisle (40) : révélation subite, d'où naquirent Nell et les Roses d'Ispahan ; l'artiste créateur fut porté au-dessus de soi, — ou plutôt, la poésie aimée l'obligea de formuler l'essence de lui-même qui correspondait à cette poésie. Miracles isolés, d'ailleurs; et dans le même temps (ou peu s'en faut) vous verrez l'incomparable Nell voisinant avec les mélodies, évidemment moins belles, du Poème d'un jour ; — d'ailleurs charmantes ou dramatiques et qui suffiraient à classer un autre musicien en très bon rang. Mais on ne peut se tenir de préférer Nell, et de beaucoup. — Automne (le texte d'Armand Silvestre n'est pas sans accent), montre une fort belle inspiration, dont la grave et large mélancolie s'oppose harmonieusement à la lumière juvénile de Nell, exaltée comme un beau ciel de Juillet. — Entre deux, le Voyageur nous fait connaître un Fauré tragique, presque violent (cf. aussi le n° 2 du Poème d'un jour, et plus loin la Fleur jetée, assez peu connue). Expansion nécessaire, ne fût-ce que pour l'avoir contraint à des rythmes vigoureux préparant ceux de ses Quatuors. La partie médiane du Voyageur est d'une ample beauté, et par des moyens très simples (modulations inattendues) elle réalise une saisissante impression de lointain. — L'op. 23 se compose de deux mélodies, les plus connues peut-être et les plus souvent chantées : les Berceaux, le Secret. Elles révèlent des sentiments profonds qu'à la simple lecture des poésies l'on n'aurait peut-être pas soupçonnés. — Admirez l'unité rythmique et plastique de ces Berceaux, mais aussi la fidélité avec quoi la ligne vocale s'attache à l'expression particulière de chaque phrase : élégante et parfaite solution d'un problème difficile où tant de musiciens échouent, s'appliquant à « la musique du mot » sans être capables de vues d'ensemble. En ce temps assez lointain Fauré possédait déjà la maîtrise du style... Le sentiment concentré, profond, du Secret disparaît en général, défiguré par des interprétations à la fois trop rapides et trop dramatiques ; elles font un sort à chaque mesure, pour l'égoïste plaisir d'une agréable nuance : l'âme fauréenne exige un goût, un tact, une largeur tout autres. — Passons plus rapidement sur Notre amour, cher aux salons qui continueront d'ignorer le Nocturne, les Présents, les Larmes, dont nous parlerons tout à l'heure. Cela semble bien une « poésie à mettre en musique », avec son aimable sentimentalité et ses divisions symétriques : « Notre amour est chose légère — charmante — sacrée — infinie — éternelle ». Mais cette forme et cette pensée ont plutôt desservi le musicien ; et la gradation de légère à charmante ne laisse pas d'être un peu factice. — Toujours d'Armand Silvestre, l'op. 27 n° 1 : Chanson d'amour, qui n'est pas non plus du meilleur Fauré. Mais le n° 2, la Fée aux chansons, reste charmante en sa gaîté juvénile et lumineuse.

(40) Surtout après certains textes médiocres du premier recueil (Rêve d'amour, de Victor Hugo ; Sylvie, de Paul de Choudens).

Aurore (op. 39, n° 1) nous semble bien supérieure à Chanson d'amour. L'écriture s'y montre aussi séduisante que hardie, par l'heureux emploi des renversements subtils et des modulations lointaines. — Le Pays des Rêves est une exquise barcarolle de féerie, avec ses accords « du troisième degré » et ses « sensibles bémolisées ». — Les Roses d'Ispahan, comme Nell, les Berceaux, Nocturne, et Clair de Lune, se placent au premier rang dans ce recueil de mélodies. Prenez-y garde : il faut un sens musical très fin, un goût très subtil pour en saisir la beauté parfaite et pour distinguer cette beauté de la joliesse un peu banale où d'autres musiciens évoluent. Rien de moins banal pourtant, malgré ses accords usuels et connus, que les Roses d'Ispahan, mélange intime de langueur orientale et de nonchalance fauréenne (41). Rythme, harmonies, ligne du chant, sont ici des choses définitives qu'on s'imaginerait créées par la naissance même de la poésie de Leconte de Lisle. — On en dirait autant de ce merveilleux Clair de Lune, première rencontre de Fauré avec Verlaine, pièce unique et l'on peut dire géniale, qui vivra toujours parmi les hommes s'ils gardent le sens de la poésie, de la musique et de la nuit. « Au calme clair de lune, triste et beau » : admirable simplicité de Verlaine qu'enveloppe à son tour la simplicité du chant fauréen, avec la volute caressante de son contrepoint. Infinie profondeur des dernières mesures, dans la clarté lunaire...