Cinquante ans de musique française (1874 - 1925)

LES CHEFS D'ORCHESTRE

Voici, parmi les valeureux chefs d'orchestre de ces cinquante dernières années, ceux de la génération la plus ancienne qui, comme leurs prédécesseurs immédiats, ont réuni tous les signes de l'apostolat et mérité le titre de précurseurs. Ainsi se dessine la physionomie d'un Habeneck mort en 1849, et situé, par conséquent, en dehors du cadre de la présente étude. Son nom ne saurait cependant y être oublié, car Habeneck constitue réellement le point de départ de toute l'activité du concert symphonique en France. A dater de son intervention, plus de ces brusques solutions de continuité qui se produisaient avant lui. En 1725, Philidor avait institué les Concerts spirituels afin de compenser l'absence des représentations théâtrales pendant le Carême. Après soixante-six années d'exercice, ces concerts cessèrent en 1791 pour une période de quatorze ans. De même le concert de la Loge olympique, patronné par Marie-Antoinette (ancien Concert des Amateurs) disparaissait en 1789 après que le comte d'Origny eût vainement tenté de remplacer son fondateur, Gossec.

Un essai de résurrection des Concerts spirituels avait eu lieu en 1805 sous l'égide de l'administration du théâtre italien. Le succès de cette tentative ne se dessina que vers 1818 quand Habeneck fut chargé par l'administration de l'académie royale de musique de diriger, salle Louvois, des auditions symphoniques. A partir de 1821, celles-ci se prolongèrent dans la salle Le Peletier.

Le digne successeur des Philidor, des Caperan, des Berton et des Gossec, François-Antoine Habeneck était né à Mézières le 1er juin 1781. Son père, originaire de Mannheim, engagé dans la musique d'un régiment français, avait été son premier professeur pour le solfège et le violon.

Lorsque parut, le 15 février 1828, l'arrêté du vicomte de La Rochefoucauld autorisant les anciens et nouveaux élèves du Conservatoire à donner six séances publiques annuelles, il appartint au génie d'Habeneck de former l'embryon de l'admirable société dont les destinées devaient être si éclatantes par la suite. La première assemblée générale s'ouvrit le 24 avril 1828. Mais le concert inaugural avait eu lieu dès avant cette date — le 8 mars — dans la salle actuelle de la rue du Conservatoire, construite par l'architecte Delannois en vertu d'un décret du 3 mars 1806. Ainsi s'ouvrait avec Habeneck toute l'ère moderne, celle que nous n'avons pas nous-mêmes encore close. La Symphonie héroïque de Beethoven, le duo de Sémiramis et un air de Rossini, un solo de cor composé et exécuté par Meifred, le Concerto de violon de Rode joué par Sauzay, enfin plusieurs morceaux de Cherubini composaient le programme. Mutatis mutandis, c'est-à-dire en dehors des changements imposés, depuis lors, par trois évolutions successives, et parfois tapageuses, un esprit identique ne plane-t-il pas encore aujourd'hui dans les salles de concerts symphoniques ? La chute innombrable des ans n'a pas détourné jusqu'ici le lit torrentueux des choses, tel qu'il fut jadis creusé par la main puissante d'Habeneck.

En jetant les bases du statut collectif qui régit jusqu'à ce jour les associations instrumentales, le véritable fondateur de la presque centenaire Société des Concerts s'est acquis un autre titre de gloire, et celui-ci ne sera certes pas le moins imprescriptible.

Dans le domaine de la vulgarisation musicale Habeneck se manifesta comme l'un des plus actifs importateurs d'art allemand en France. Par là porte t-il sans doute une part considérable de responsabilité dans l'envahissement dont fut témoin la seconde moitié du « stupide ». Mais, en son temps, l'action d'Habeneck avait été féconde et hardie. L'avenir a prouvé l'excellence de son goût. Mais il lui fallut engager des luttes épiques contre l'opposition tenace du public et même des musiciens d'orchestre. Pour obtenir gain de cause auprès de ceux-ci, le chef dut user souvent de diplomatie. C'est ainsi, par exemple, qu'il substitua l'allegretto de la symphonie en la à l'andante de la symphonie en ré. A peu près vers la même période, Girard, alors chef d'orchestre à l'Odéon Lyrique, s'attira pendant une répétition de la Symphonie pastorale les clameurs furieuses des instrumentistes : pour eux, ce n'était point « de la musique » ! L'audace de certains actes est toute relative à l'époque où ils se manifestent.

Fatigué, malade, Habeneck avait maintes fois, en 1843 et 1844, cédé le commandement à son second, Tilmant. Il se retira le 10 avril 1848, presque vingt ans jour pour jour après le premier concert de la société nouvelle. A l'unanimité, Narcisse Girard passa premier chef et vice-président, la présidence étant dévolue à Auber, directeur du Conservatoire. Girard, né à Mantes le 27 janvier 1797, était élève de Baillot et de Reicha. Chef d'orchestre à l'Opéra-Comique, puis à l'Opéra, il manifestait un autoritarisme qui, un moment, avait failli entraîner les préférences des musiciens vers Battu, le second chef. Il prit possession de son poste le 14 janvier 1849 en conduisant la Neuvième Symphonie de Beethoven. Il le conserva jusqu'en 1860. Le 16 janvier de cette année, pendant une représentation des Huguenots qu'il dirigeait à l'Opéra pour les débuts de Mlle Brunet, il fut pris d'une syncope et expira dans la nuit. Avant de mourir, il avait désigné Deldevez pour sa succession à l'Académie de musique. Mais Dietsch obtint la place. Ce dernier signala son règne de trois ans et demi par de retentissants démêlés avec Gounod et Wagner au sujet de la Reine de Saba et du Tannhäuser. Cependant, l'intérim de la Société des Concerts avait été assuré, de janvier à mai, par Tilmant, second chef, qui fut définitivement élu, le 5 mai, premier chef et vice-président par 98 voix, c'est-à-dire à la presque unanimité des suffrages. Deldevez, jouant de malheur, n'enlevait ici que la seconde place.

Comme Habeneck et Girard, comme plus tard Colonne, Lamoureux et Luigini, Tilmant — brillant élève de Rodolphe Kreutzer — était un violoniste distingué. C'est à ce titre que les Italiens l'absorbèrent d'abord. Il remplaça Girard au double pupitre de la Société des Concerts et de l'Opéra-Comique. Indépendamment de cela, son rôle apparaît très profitable à la musique. Né en 1799, il avait dirigé, dès 1834, les concerts du Gymnase Musical où furent exécutées les œuvres symphoniques de Berlioz. Avec son père, le violoncelliste Alexandre Tilmant, il organisa aussi des séances de musique de chambre qui connurent longtemps le succès. C'était un excellent musicien et l'un des bons chefs d'orchestre de son temps. Son règne à la Société des Concerts ne dura pourtant que quatre années pendant lesquelles il dirigea quarante et une séances. Affecté par un certain dénigrement, il démissionna.

Mouvementée fut l'élection suivante, qui suscita de notoires compétiteurs. Il ne fallut pas moins de cinq tours de scrutin. Au premier, Georges Hainl obtint 45 voix, le malchanceux Deldevez 32, Berlioz 10, Alard 7, Dancla 2, Millot 1. Au dernier tour Hainl et Deldevez restèrent seuls en présence. Hainl fut élu de justesse par 53 voix contre 49 à son concurrent. Il était né à Issoire en 1807. Fils d'un cordonnier quelque peu ménétrier qui lui avait enseigné le rudiment musical, il entra comme violoncelliste à l'orchestre de Lyon devant même que d'obtenir un premier prix dans la classe de Norblin au Conservatoire de Paris. Revenu au Grand Théâtre de Lyon comme chef d'orchestre, il recueillit par la suite — en 1860 — la succession de Dietsch à l'Opéra, dirigea les créations de l'Africaine, de Coppélia et la première représentation de Faust dans ce théâtre — le chef-d'œuvre de Gounod ayant été, ainsi qu'on sait, révélé au Théâtre-Lyrique, le 19 mars 1859. Il prit la baguette au Conservatoire le 10 janvier 1864 pour la conserver jusqu'au 26 mai 1872, date de sa retraite. Son rival Deldevez obtint alors une revanche éclatante par 94 voix sur 104.

Ce choix tardif reçut l'approbation générale. On émit même à ce moment l'opinion que cette désignation eût été plus opportune neuf années auparavant aux lieu et place de celle de Georges Hainl. Celui-ci, plus doué pour le théâtre, se trouvait mieux à son aise au pupitre de l'Opéra qu'à celui du Conservatoire. Deldevez avait, au contraire, reçu de Habeneck la tradition des exécutions symphoniques. Et c'est ainsi qu'à presque un demi-siècle de distance, les cinquante dernières années de musique française, à l'orée desquelles émerge le visage romantique de Deldevez, se trouvent directement commandées, et en quelque sorte conditionnées par le véritable fondateur de la Société des Concerts. Deldevez, l'un des plus marquants parmi tous les successeurs d'Habeneck à cause de son intelligente activité, n'atteignit pourtant jamais à l'ample maîtrise de son illustre modèle ; sa main, notamment, manquait de souplesse et de légèreté. Avec Pasdeloup, il n'en fut pas moins le pivot autour duquel évolua toute une génération de musiciens ; et c'est celle-ci qui devint précisément tutrice des représentants de notre musique contemporaine.

Parisien de Paris, où il naquit le 31 mai 1817, il apprit presque seul à jouer bientôt d'un violon minuscule, cadeau de jour de l'an. Le professeur Sudre le vit manier cet instrument et le prépara pour le Conservatoire où il entra en 1825 — donc âgé de 8 ans — dans la classe de solfège de Larivierre, reprise peu après par Leborne. Protégé du hautboïste Vogt, il devint l'élève de Habeneck pour le violon, de Reicha et Halévy pour le contrepoint, de Berton pour la composition. Il avait réalisé une belle rafle de récompenses officielles lorsqu'en 1838 il échoua définitivement au concours de Rome après cinq tentatives infructueuses : échec d'ailleurs relatif puisqu'il obtenait un second Grand Prix. Deldevez résolut pourtant de porter ce jugement en appel — devant la cour suprême du grand public — et organisa un concert afin de faire entendre sa cantate, Loyse de Montfort. En dépit de cette louable obstination, ses compositions ultérieures, parmi lesquelles plusieurs ballets et quelques ouvrages symphoniques, n'ont guère laissé de traces.

Ses fonctions d'interprète devaient être plus brillantes. A 16 ans, le 1er décembre 1833, il entrait comme second violon à l'Opéra. Ses appointements y étaient de 800 francs par an ; ils ne s'élevèrent à 1.000 francs qu'en 1837 lorsqu'il passa dans les premiers violons pour atteindre enfin à 1.500 francs en 1847 au moment où il devint troisième chef d'orchestre. Dans ces nouvelles fonctions, il trouva peu d'occasions de paraître, car Girard et Battu lui disputaient victorieusement l'honneur de conduire. Il émigra dès lors à l'Opéra-Comique où il partagea l'emploi de premier chef avec Tilmant. Mais il trouva de l'encombrement aussi de ce côté, et accepta de rentrer à l'Opéra comme second chef aux appointements annuels de 4.000 francs. Le destin semblait vouloir condamner Deldevez à l'inaction : mécontent d'être tenu trop à l'écart, il démissionne derechef le 1er juin 1870. Voilà donc déjà un exemple des difficultés que peut éprouver un chef de valeur à s'affirmer dans cette carrière très pauvre en débouchés. Cependant Deldevez était second chef aux Concerts du Conservatoire depuis 1860. Il n'y avait du reste dirigé que deux fois en tout : les 6 et 20 décembre 1863 et, aux Concerts spirituels, le 29 mars 1868. Dans ses lettres sur les chefs d'orchestre compositeurs, Charles Gounod écrivait de lui : « Il a vécu et grandi au contact des grands maîtres, sous la tradition de l'illustre Habeneck. Il a été un témoin ; il est un héritier du patrimoine de science, d'expérience, de transmission des doctrines qui l'ont formé lui-même. »

Une troisième fois, Deldevez revint à l'Opéra, mais en qualité de premier chef, succédant, là aussi, à Georges Hainl. Ce poste, il l'occupa jusqu'en 1877 pour le laisser à Lamoureux, tandis qu'il maintint son hégémonie depuis 1872 jusqu'en 1885 sur la Société des Concerts. Durant ces treize dernières années, il interpréta, entre autres œuvres, Roméo et Juliette de Berlioz, la Salutation angélique de Gounod, des fragments de l'Arlésienne de Bizet, des Scènes dramatiques de Massenet, exécutées précédemment aux Concerts du Châtelet, Ève du même musicien, le finale du deuxième acte de Sigurd, l'ouverture du Roi d'Ys de Lalo, celle de Sapho de Gounod, la Lyre et la Harpe de Saint-Saëns, les Béatitudes de César Franck, l'ouverture de Geneviève, opéra de Schumann, dont la création avait eu lieu en 1850 à Leipzig sous la direction de l'auteur (trois uniques représentations).

Sous son très honorable règne, Planté, Fissot, Delaborde, Saint-Saëns, Diémer, Sarasate, Marsick, Garcin, Ysaye, A. Tolbecque, Jacquart, Taffanel, Guilmant figurèrent parmi les principaux solistes. Dès 1877, Charles Lamoureux devait le remplacer à l'Opéra. Deldevez souffrait depuis longtemps déjà de cruels rhumatismes. Après l'incendie de la rue Le Peletier, il avait dû garder le lit pendant plus de six mois. Mais il avait eu la joie de participer à l'inauguration du Palais Garnier, le 5 janvier 1875. Ce n'est pourtant qu'en 1885 qu'il se retira de la Société des Concerts. Sa vie, qui se prolongea jusqu'en 1897, fut ensuite une longue souffrance.

Dans l'ordre didactique, Deldevez fut, au Conservatoire, professeur de la classe d'orchestre et il a laissé plusieurs ouvrages de littérature musicale dont l'un intitulé la Société des Concerts, est encore souvent consulté.

Son successeur à la Société, Jules Garcin, originaire de Bourges, était âgé de 55 ans lors de son élection le 2 juin 1885. Il avait suivi les cours de Pastou, de Clavel et d'Alard pour le violon, de Bazin pour l'harmonie, d'Adolphe Adam et d'Ambroise Thomas pour la composition. Durant trente années, il fut successivement premier violon, violon solo, troisième chef et premier chef à l'Académie Nationale de musique. Titulaire d'une classe de violon au Conservatoire en 1890, après la retraite de Massart, il assuma durant sept années la direction de la Société des Concerts et fit connaître notamment à ses abonnés la Symphonie en ut mineur et le Déluge de Saint-Saëns, la Messe en si mineur de Bach, la troisième partie du Faust de Schumann, le prélude de Tristan et Iseult, la Rhapsodie norvégienne et la Symphonie espagnole de Lalo, Caligula de Gabriel Fauré, l'épithalame de Gwendoline de Chabrier. Jules Garcin avait, pendant son brillant proconsulat, cédé plusieurs fois la baguette à son second, Jules Danbé. En 1892, il abandonna son poste pour raison de santé, mais conserva toutefois jusqu'au bout sa classe de violon. Il mourut le 10 octobre 1896, peu avant Deldevez, qui s'était retiré depuis douze ans.

Lorsqu'ils disparurent l'un et l'autre, il y avait une dizaine d'années déjà que Jules Pasdeloup s'était éteint à Fontainebleau. Plus loin de nous dans le temps, combien la personnalité de celui-ci est demeurée plus présente à notre imagination ! Il n'est pas exagéré de dire que Pasdeloup a dominé son époque. Il l'a dominée parce qu'il était ce que l'on convient d'appeler un caractère, et que son individualité franchement affirmée tranchait presque violemment sur le fond un peu neutre formé par les hommes d'alors. S'il se fût contenté d'être, comme la plupart de ses collègues, un prince débonnaire, il eût certes évité de multiples et désagréables déboires. Mais il voulut et il sut être, à ses risques et périls, un dictateur exalté, et, à sa manière, un révolutionnaire. Véritable missionnaire de l'art, il surpassa de beaucoup les destinées ordinaires de ses semblables et il laissa une œuvre qui lui survécut et lui survit encore d'une façon inattendue.

Il passa, lui aussi, par la filière officielle. Né à Paris le 15 septembre 1819, il entrait au Conservatoire en 1829, remportait un premier prix de solfège en 1832 et un premier prix de piano en 1834. Ses maîtres avaient été Zimmermann, Bazin et Carafa. Sorti de l'école, il y revint peu après pour y occuper des postes secondaires : répétiteur de solfège le 27 mars 1841, puis de clavier de 1849 à 1850, il obtint enfin la classe d'ensemble vocal en 1855. Jusqu'en 1848, il donna surtout des concerts de piano. A ce moment, des événements particuliers suspendirent le cours de ses travaux : avatar imprévu dans l'existence d'un Pasdeloup, il avait été nommé gouverneur du château de Saint-Cloud. L'année 1851 marque le début de son activité d'organisateur. C'est alors qu'il forme avec des élèves du Conservatoire la Société des jeunes artistes dont les manifestations, assez modestes au demeurant, avaient lieu dans une très petite salle de la rue de La Tour d'Auvergne, puis à la salle Herz. Il y joua les classiques, mais aussi des œuvres nouvelles de Gounod, Saint-Saëns, Lefébure-Wély, etc... Ce modeste groupement lui offrit bientôt les cadres d'un orchestre de plus large envergure. D'autre part, l'empressement du public devint tel qu'il fallut songer à trouver un plus vaste local. C'est alors qu'il osa tenter, au Cirque d'Hiver, des auditions classiques populaires. Les moins confortables places on se les disputait au prix de 75 centimes.

Avant cette tentative, d'ailleurs couronnée de succès, Charles Gounod, abandonnant la direction de l'Orphéon, groupement fondé par Wilhelm et qui réunissait tous les élèves du cours normal de la Ville de Paris, avait laissé la charge des sections de la rive droite à Pasdeloup, tandis que Bazin devait s'occuper de celles de la rive gauche.

La première séance des Concerts Populaires remonte au 27 octobre 1861. La Symphonie Pastorale et le Concerto de Mendelssohn, joué par Alard, composaient le fond du programme. 4.000 auditeurs se pressaient sur les gradins surpeuplés ! Le cachet alloué aux membres de l'orchestre, lui aussi d'une modestie toute démocratique, était de 15 francs pour chaque concert et ses trois répétitions. Celles-ci se déroulaient, souvent dans une atmosphère de tempête, le mardi et le jeudi rue du Conservatoire et le samedi au Cirque d'Hiver. Lancien, second violon à l'Opéra, était violon-solo.

Pasdeloup, malgré sa formation scolaire, nourrissait une admiration fervente pour Berlioz et pour Wagner. Pendant son court passage au Théâtre-Lyrique (1868-69), d'ailleurs assez désastreux au point de vue pécuniaire, n'avait-il pas monté Rienzi ? Au maître allemand, le programmes des Concerts populaires furent toujours très largement ouverts. Les « premières auditions » wagnériennes se suivaient sans répit malgré les protestations et l'effroi des musiciens de l'orchestre. Imitant la défiance de leurs devanciers des phalanges d'Habeneck et de Girard à l'égard des symphonies de Beethoven, les instrumentistes de Pasdeloup trouvaient que « les portées noircies par Wagner étaient terriblement surchargées de signes de toutes sortes ». Des réflexions de ce genre nous ont été rapportées par l'un d'eux, siégeant jadis devant le second pupitre de violon, aujourd'hui compositeur illustre et membre de l'Institut. Quant à l'auditoire, il réagissait violemment. Exécuter un ouvrage de Wagner au milieu du concert était chose généralement impossible. Dominant les vociférations, Pasdeloup, avec un calme olympien, haranguait les perturbateurs et annonçait que le morceau serait exécuté seulement à la fin. Ainsi les mécontents avaient-ils la faculté de ne point subir contre leur gré les furieux « outrages » de la « musique de l'avenir ». On profitait d'ailleurs parfois de l'autorisation avec tant d'unanime empressement que personne, ou presque, ne demeurait dans la salle pour l'audition de ces morceaux intempestifs. De nos jours, nous voyons encore de semblables interventions ; M. Pierné ne s'y dérobe pas à l'occasion. Inutile d'ajouter que le tapage ne s'exerce plus pour les mêmes causes, car les habitués du Châtelet sont aujourd'hui fervents du culte de Bayreuth. Le temps a dès longtemps accompli son œuvre salutaire. Mais l'éducation wagnérienne des mélomanes du Cirque d'Hiver était tout entière à accomplir ; Pasdeloup s'en chargeait crânement. Novateur, il le fut du reste non seulement par la besogne de vulgarisation qu'il entreprit en faveur des créations de la musique allemande, mais aussi par l'éclectisme de ses vues. Les jeunes compositeurs français de l'époque lui doivent une singulière reconnaissance. Bref, il offrit un rare exemple de clairvoyante opiniâtreté. La nature de Pasdeloup, impulsive, généreuse, ne se laissa jamais dompter. Son aspect bourru, ses emportements restent encore légendaires. Les compositeurs eurent souvent « des mots » avec lui. Tous lui vouaient cependant, à quelque titre, de la reconnaissance. Saint-Saëns, Massenet, Guiraud, Bourgault-Ducoudray, Lenepveu voyaient, grâce à lui, leurs productions mises en pleine lumière. Bizet et Lalo lui durent une notable partie de leur notoriété naissante.

Après avoir affirmé toute son existence des sentiments essentiellement altruistes, après avoir mis la musique à la portée de chacun et rallié les masses à l'amour des belles œuvres, Pasdeloup termina ses jours dans une gêne cruelle. Le sort a de ces injustices envers les hommes qui témoignèrent de désintéressement et d'intégrité. Edouard Colonne et le déjà célèbre baryton Faure avaient eu pourtant la pensée d'organiser un festival d'adieux lorsque Pasdeloup prit sa retraite. Cette séance eut lieu le 30 mai 1884 ; le jeune orchestre du Châtelet s'était, pour la circonstance, réuni à son aîné du Cirque d'Hiver. Gounod, Reyer, Léo Delibes, Guiraud, de Joncières, Jules Cohen vinrent en personne diriger leurs œuvres. Alard, Ch. Dancla, Ad. Hermann, Lancien, Marsick, Sivori, accompagnés par seize harpistes, par Guilmant à l'orgue et par l'orchestre sous la direction de Pasdeloup, jouèrent la Méditation de Gounod. La recette s'éleva à quelque 100.000 francs. Elle améliora certes grandement la situation pitoyable du vieux chef sans la rendre heureuse néanmoins. Le vétéran des luttes orchestrales, à qui pesait l'inaction, voulut reprendre ses concerts quelque temps après. Mais les associations concurrentes, fondées selon l'esprit vulgarisateur de celle du Cirque d'Hiver, avaient déjà groupé autour de leur jeune pavillon une bonne partie des dilettanti. Pasdeloup, abandonné de ses meilleurs musiciens et de sa clientèle, sentit péniblement l'amertume de l'oubli. Il s'éteignit le 13 août 1887, à 68 ans, laissant le noble enseignement d'un fructueux effort. Les imitateurs de Pasdeloup se comptèrent en effet par légion. Après Paris, grandes et moyennes villes comme Bordeaux, Toulouse, Nantes, Marseille, Londres, Turin, Bruxelles et autres possédèrent bientôt leurs concerts populaires. Ainsi se trouva propagée la haute musique dont Pasdeloup avait sans doute été le premier véritable champion. Sa valeur personnelle en tant que chef d'orchestre n'eut peut-être pas toutefois un rayonnement inaccoutumé. Nombre de ses musiciens subirent plutôt son réel ascendant comme artiste que comme praticien de l'orchestre ; et, parmi ses fidèles, beaucoup l'estimèrent pour ses qualités annexes : hardiesse, ténacité, goût du risque et largeur de vues. Sous ce rapport, sa personnalité, d'ailleurs infiniment attachante, présentait certaines particularités avec celle de son contemporain Deldevez.

Pasdeloup, vieilli et en quelque sorte démonétisé, pâtit d'une destinée commune. La foule se détourne aisément des plus radieux couchants pour concentrer sa curiosité sur l'espoir des renouveaux. Au firmament musical, deux astres de première grandeur venaient de s'élever soudainement au-dessus de l'horizon : Colonne et Lamoureux.

Avant de résumer la carrière de ces chefs illustres qui ramassaient le flambeau des mains défaillantes de Pasdeloup, il convient de préciser que ce dernier avait lui aussi éclipsé, au temps de sa naissante gloire, quelques soleils de l'ère précédente, la Restauration. Entre la Société des Concerts de Habeneck et les Concerts populaires du Cirque d'Hiver s'intercale une série d'entreprises dont la postérité n'a guère gardé le souvenir, mais qui ont, historiquement du moins, creusé leur visible sillon. Ne mentionnons que pour mémoire l'essai des Concerts Historiques de Fétis, dans la salle du Conservatoire, la salle Ventadour ou la salle Herz. A son tour, Manéra, élève de Habeneck, fonda l'Union Musicale à la salle Sainte-Cécile de la Chaussée d'Antin, appelée le Casino Paganini ; Félicien David et Berlioz y dirigèrent des concerts. Seghers, violoniste élève de Baillot, et l'un des fondateurs de la Société des Concerts, créa la Société Sainte-Cécile où furent révélées les deux premières symphonies désormais à peu près ignorées de Gounod, l'Ode à Sainte-Cécile (1852) et la Première Symphonie en mi bémol de Saint-Saëns. Bien auparavant, M. Masson de Puysneuf avait confié à Philippe Musard (1792-1859), la direction des concerts donnés à l'hôtel Lafitte en hiver et aux Champs-Elysées, en plein air, durant l'été. Vingt ans plus tard, les concerts Besselièvre fonctionnèrent chaque soir dans le square où, après 1871, opéra l'ancien chef de musique militaire Chessonnois. Les concerts Besselièvre et les concerts Musard n'affectaient point un caractère sévère. Le tempérament même du « Roi des quadrilles » s'y fût opposé. Compositeur de musique de danse, celui-ci sut obtenir une vogue singulière. Ses prodigieux succès de Londres, aux bals masqués de l'Opéra-Comique et de l'Opéra, au Jardin turc, lui valurent une auréole très particulière. Il recherchait surtout les effets originaux et comiquement agressifs. Les cancans naguère entendus dans les bals de barrière, où il avait débuté en jouant du cor et du violon, avaient empli ses oreilles de rythmes et de bruits étranges. L'excentricité musicale lui plaisait furieusement. Déchaîner le vacarme, étonner ses clients ébahis par quelque tonitruante trouvaille, assourdir par un effroyable tintamarre, tel était le goût de Musard le père. Ses quadrilles, longtemps célèbres, s'intitulaient par exemple le Tourbillon ou la Foudre. Malgré sa curieuse physionomie, et en dépit même de l'élégance fréquente de son écriture, ce lointain précurseur du jazz-band ne pouvait cependant passer pour véritable représentant de la musique française. Métra non plus (1830‑1889) quoique très doué ! Après avoir obtenu un premier prix d'harmonie au Conservatoire, puis abandonné la classe de composition d'Ambroise Thomas — encore un méfait de l'auteur de Mignon ! — Jules-Louis-Olivier Métra se sentit violemment attiré, lui aussi, par le bal et par le music-hall (Robert Mabille, Château des fleurs, Elysée-Montmartre, Frascati, Folies-Bergère, bals du théâtre de la Monnaie de Bruxelles, et, jusqu'à sa mort, ceux de l'Opéra de Paris). Orban (1825-1889), corniste virtuose et chef d'orchestre à Frascati, suivit à peu près une voie identique.

Olivier Métra (photo Pierre Petit)

Tout différent apparaît dans les brumes du passé, le lillois Valentino (1785-1856). Second chef à l'Opéra en 1820, puis premier avec Habeneck après le départ de Kreutzer, Henri-Justin-Joseph Valentino s'était spontanément retiré de l'Académie de musique lorsque le docteur Véron, nommé directeur, avait prétendu diminuer les traitements du personnel instrumental. Il y a donc cent ans, un chef d'orchestre prenait ouvertement le parti de ses musiciens contre une trop chiche administration. Nous avons revu depuis lors, et dans le même théâtre, certaines interventions d'un chef en faveur de ses subordonnés. Mais il avait, ce dernier, derrière lui la puissance du syndicat et cela se passait seulement après l'armistice de 1918 ! A cet égard, Valentino devrait être déjà rangé parmi les précurseurs et laisser ici, par conséquent, sa trace. Mais tout son mérite n'est pas là. Appelé après ce fâcheux incident à l'Opéra-Comique, il lui appartenait de fonder en 1837, salle Saint-Honoré, baptisée par la suite salle Valentino, les premiers concerts populaires de musique de chambre qui aient existé en France. C'est cette initiative qui caractérise son rôle et classe en bon rang son auteur. Ces concerts étaient organisés sur le modèle de ceux qu'Habeneck avait conçus dix ans auparavant. Mais leur cadre offrait plus d'ampleur. Les séances étaient d'ailleurs préparées avec un grand soin et Joseph Habeneck, frère de l'illustre musicien, en dirigeait les études.

Le principe des auditions ne manquait pas d'ingéniosité. Les lundis, mercredis et vendredis étaient consacrés à la musique classique, les autres jours, sous la direction de Fessy, à la musique légère. Ainsi Valentino établissait-il non seulement un trait d'union entre la Société des Concerts et les futurs concerts Pasdeloup, préparant de la sorte le passage de la première formule à la seconde, plus utilitaire et plus féconde, mais il osait tenter cette entreprise assez téméraire de la quotidienneté musicale, si aléatoire et si complexe qu'elle ne s'est que bien rarement renouvelée, et que, de nos jours, on n'en trouverait qu'un unique exemple : celui des courageux Concerts Touche. Et encore ceux-ci viennent-ils de succomber à leur tour.

L'essai de Valentino était d'ailleurs prématuré. Il advint que le genre frivole l'emporta bientôt tout à fait sur la musique sérieuse. Après Valentino, Fessy se proposa d'attirer le public récalcitrant avec une symphonie de Félicien David. Peine perdue ! La salle, cessant par degrés d'appartenir à l'art noble, reçut alors, selon le goût du temps, une affectation plus futile encore ; la danse en chassa pour toujours la musique. Notre époque n'a-t-elle pas connu semblable épidémie, mais sans doute plus maligne à cause du caractère étrange d'un microbe virulent, exotique et barbare ? Entraînée vers les bas-fonds par sa sœur Terpsichore, Euterpe s'était encanaillée.

Valentino, désespéré, cessa la lutte en 1841, c'est-à-dire juste dix ans avant la première création de Pasdeloup : celle de la Société des jeunes artistes du Conservatoire (1851) et vingt ans avant la fondation des Concerts populaires de musique classique (1861). Dix ans encore plus tard environ, Colonne et Lamoureux allaient sonner la charge. Le Concert National et l'Harmonie sacrée datent, en effet, l'un et l'autre de 1873. Pendant un demi-siècle, à partir du vieil Habeneck, les bornes de la route nationale de la musique furent donc disposées par espaces décennaux. Sur un rythme symétrique s'était préparé lentement, mais sûrement, l'avènement glorieux des cinquante dernières années. Réguliers et de même métal, tels apparaissent en définitive les divers anneaux de la chaîne dont le fondateur de la Société des Concerts avait jadis si solidement forgé l'amorce.

Le combat salutaire, Pasdeloup l'avait livré dangereusement tout seul, en franc-tireur, et sans autres armes que les siennes propres. Colonne, lui, bénéficia d'abord d'un puissant et généreux appui. Afin de divulguer les œuvres orchestrales des jeunes compositeurs, l'éditeur Georges Hartmann avec Duquesnel venaient de grouper fort opportunément des instrumentistes de choix. Ayant créé le Concert National dans ce louable but, Hartmann n'aurait pourtant enregistré qu'un piteux échec, et son nom serait dès maintenant plus effacé, s'il n'avait eu l'inspiration divinatoire de s'adjoindre le bouillant, mais encore assez obscur Colonne. La séance inaugurale s'ouvrit au théâtre de l'Odéon, le 2 mars 1873. Cinq autres la suivirent. Le siège fut transféré le 9 novembre au Châtelet. Au cours de ce cycle, Marie-Magdeleine de Massenet et Rédemption de César Franck bénéficièrent d'une première audition. Mais le prix des places était des plus modiques et, partant, la recette assez maigre. Malgré une subvention de 6.000 francs de Mme Erard, il fallut renoncer à poursuivre une trop onéreuse expérience. C'est alors que Colonne, profitant des conjonctures avec une singulière habileté, parvint à transformer, d'un coup de baguette magique, l'utopique statut du Concert National et à jeter les bases d'une union collective. L'Association artistique vit ainsi le jour en 1874, sous la présidence d'honneur d'Ambroise Thomas. Sa première manifestation publique se déroula le 6 novembre dans la salle du Châtelet où elle a vaillamment fêté, l'an dernier, son heureux cinquantenaire.

A cet instant décisif de son existence, Colonne avait trente-six ans, puisque né à Bordeaux le 23 juillet 1838. Son père et son grand-père, d'origine italienne, étaient eux-mêmes musiciens. Il grandit donc dans un milieu favorable à l'épanouissement de sa précocité et de ses dons. Dès l'âge de huit ans, il avait commencé de se préparer à ses futures destinées en jouant du flageolet et de l'accordéon. Ses premières leçons de violon, il les prit avec Baudoin. En 1855, c'est-à-dire à dix-sept ans, il quitta sa ville natale pour entrer au Conservatoire de Paris où il réunit un estimable et patient palmarès : Harmonie, premier accessit en 1857, premier prix en 1858 ; violon, deuxième accessit en 1857, premier en 1860, deuxième prix en 1862, premier en 1863. Il avait été dans la classe de Girard, puis de Sauzay pour le violon, d'Elwart pour l'harmonie, d'Ambroise Thomas pour la fugue. De 1863 à 1867, lui échut le poste de premier violon à l'Opéra et chez Pasdeloup. Il appartint au quatuor Lamoureux en qualité de second violon et dirigea en 1871 les concerts du Grand-Hôtel. Pour les représentations des Erynnies de Leconte de Lisle, Colonne eut la chance de révéler l'importante musique de scène due à Massenet. C'est vers cette époque qu'Hartmann remarqua ses capacités.

En marge de l'Association artistique des concerts du Châtelet, couramment désignée par la suite sous le titre de Concerts Colonne, de nombreuses besognes absorbèrent son activité. Pendant plusieurs années il dirige les concerts d'orgue de Guilmant au Trocadéro ; il reçoit la mission d'organiser, également dans la salle du Trocadéro, les concerts officiels de l'Exposition de 1878. Le 1er janvier 1892, Bertrand, prenant possession du fauteuil directorial de l'Opéra, le choisit comme collaborateur pour la surveillance des études musicales et la conduite de l'orchestre. En juillet 1893, Taffanel succède à Colonne qui a monté, pendant son séjour à l'Académie nationale de musique, Salammbô, Samson et Dalila, la Walkyrie. Vers la même époque, Colonne passa plusieurs saisons au théâtre du Cercle à Aix-les-Bains.

En 1897, il organisa au Nouveau-Théâtre des séances afin de donner chaque jeudi en matinée,

des symphonies, quatuors, quintettes, concertos, cantates des maîtres anciens et modernes. Pour expliquer cette addition aux séances dominicales, M. Charles Malherbe annaliste de l'Association artistique, formulait l'opinion suivante : « La plus célèbre société instrumentale

de l'Allemagne, le Gewandhaus ne craint pas de produire, à côté d'une symphonie de Beethoven, un Lied de Schubert ou de Mendelssohn, une mélodie de Schumann ou de Brahms, avec l'accompagnement d'un simple piano. Cette indication était bonne à recueillir, car nos juges les plus sévères ne pourront s'indigner de voir quelquefois appliquer à Paris le principe qui se pratique couramment à Leipzig ».

Nous ne concevons pas très bien, sous une plume pareillement autorisée et probablement inspirée, la nécessité de ce rapprochement entre la France et l'Allemagne. Et ces lignes, elles-mêmes « bonnes à recueillir », nous ne les évoquons que pour montrer combien, jusqu'à la fin du siècle dernier, l'exemple d'ailleurs alléchant de la musique allemande hantait les cerveaux français. Dans ces circonstances, comme dans les précédentes, Colonne eut l'incontestable mérite d'agir avec éclectisme et clairvoyance. En 1894 déjà, soit vingt années seulement après la fondation de l'Association, on évaluait à 957 le nombre des œuvres entendues au Châtelet. Dans ce total, si la musique allemande est fortement représentée, les compositeurs nationaux figurent aussi dans une proportion très honorable. Colonne a d'abord donné intégralement les grands ouvrages de Berlioz. Saint-Saëns, Massenet, Benjamin Godard, Théodore Dubois, Widor, entre autres, lui sont redevables d'une partie de leur célébrité. Il joue Lalo et commence de révéler certaines pages de Gabriel Fauré. Les silhouettes de tout jeunes compositeurs d'alors, Gustave Charpentier, Gabriel Pierné, Xavier Leroux, se profilent à l'horizon des concerts du dimanche.

Malgré ses tendances en somme plutôt audacieuses, l'Association artistique prospérait d'année en année. Mais les débuts avaient été rudes. Le première mise de fonds ne s'était pas, disait-on, élevée à plus de 225 francs (?). Les charges pesaient gravement sur les bilans. Cependant l'orchestre « associé » allait bientôt compter 107 membres ; et, avec les chœurs, les exécutants comprirent souvent jusqu'à 250 unités. Vers 1907, alors que sa vitalité commençait à décliner, Colonne, blanchi sous le harnois, avait appelé spontanément auprès de lui un musicien émérite, M. Gabriel Pierné, qui devait ensuite prendre sa succession.

En diverses circonstances, Colonne éprouva les bienfaits de la sollicitude empressée des éditeurs. L'un, Hartmann, lui avait permis de se mettre solidement en selle. Un autre décida de son expédition en Russie. C'est en effet Mackar qui l'unit à Tchaïkovski afin d'établir, à travers toute l'étendue du continent, un courant musical entre la Seine et la Néva — on dirait aujourd'hui des « échanges artistiques ». Au début de 1891, pendant que Tchaïkovski exposait plusieurs de ses œuvres au Châtelet, Colonne dirigeait à Saint-Pétersbourg trois festivals de musique française avec le concours vocal de Gabrielle Krauss et de Bouhy. Au mois de novembre suivant, il retourna dans la capitale russe, accompagné cette fois de Berthe Auguez de Montalant. Ces voyages au pays slave, alors en pleine effervescence musicale, eurent de lointains retentissements. Ils classèrent définitivement Edouard Colonne comme chef d'orchestre européen.

Tels furent les principaux exploits d'une persévérante, riche, droite et sage carrière.

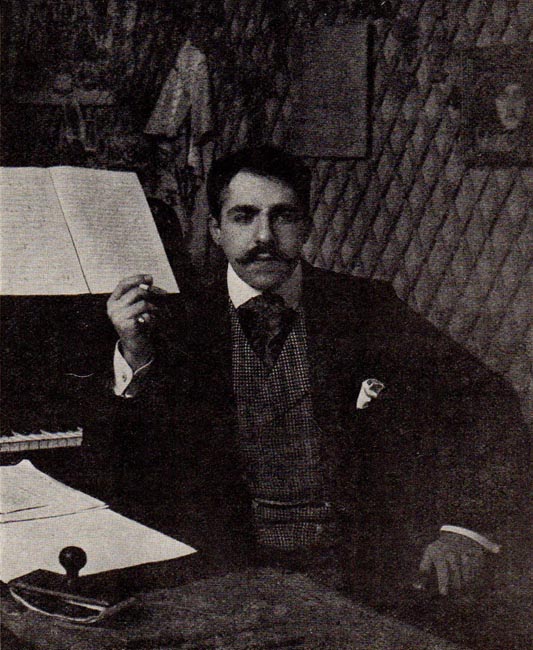

Edouard Colonne (photo Nadar)

Au physique, Colonne était de taille moyenne avec un tantinet d'embonpoint. L'œil incisif, et de fière prestance, il offrait d'ordinaire un aspect ouvert, affable et calme. Par là même, il contrastait avec Charles Lamoureux dont le regard était froid et l'abord plutôt sévère. Ce n'était d'ailleurs pas la seule différence que ces deux lions présentassent entre eux. Hughes Imbert a tracé une savoureuse esquisse de leurs tempéraments artistiques, de leurs manières de sentir et d'exprimer : « Si Lamoureux soigne davantage les nuances et les finesses de l'orchestre, s'il fait répéter plus individuellement les diverses familles d'instruments, s'il arrive aussi à une exécution méticuleuse, très soignée, qui met peut-être en un relief trop prononcé certaines parties de l'œuvre, mais qui amène quelquefois un peu de dureté et de sécheresse, Colonne remplace la fermeté et la précision par le fondu et l'enveloppement que n'obtient pas toujours son émule dans les compositions lyriques. Il prend surtout sa revanche dans l'exécution des meilleures pages d'Hector Berlioz, auxquelles il donne une grande élévation par la fougue shakespearienne et le brio étincelant qu'il inculque à ses artistes. L'orchestre Lamoureux ne prend jamais le mors aux dents ; celui de Colonne s'emballe à fond de train ».

A noter, de la part de Colonne une ingénieuse inspiration : le premier, il donna dans ses programmes des commentaires analytiques sur les morceaux à exécuter. Cette innovation favorisa l'éveil de l'intelligence musicale du public.

Incessamment sur la brèche, chercheur infatigable, tenace dans ses résolutions, ses amitiés et ses admirations, prudent et passionné, mais toujours ardent pour la défense et l'illustration de la Beauté, ainsi apparut en son temps cet artiste qui avait créé autour de lui une atmosphère toute imprégnée de musique. Jusque dans son foyer, la sainte cause n'abandonnait pas ses droits. Nous n'avons pas perdu la mémoire des réceptions familiales qu'il organisait, à l'issue des Concerts du dimanche, dans le cadre à la fois intime et recherché de son appartement de la rue Le Peletier. Entourées de virtuoses et de compositeurs dont beaucoup étaient ou devinrent célèbres, Mme Edouard Colonne et sa fille Mathilde y détaillaient les lieder des maîtres. Même après sa retraite partielle et volontaire, jusqu'en 1909, on rencontrait encore, dans sa soixante-douzième année, l'alerte et beau vieillard du côté des quais de l'Institut, dont il affectionnait particulièrement les parages.

L'Association artistique, conçue et créée par lui, gigantesquement développée grâce à sa finesse et à sa vigilance, à sa douce et ferme obstination, se trouvait au moment de sa mort, survenue le 28 mars 1910, dans une situation morale et matérielle qui ne permettait plus aucune inquiétude. Il y avait marqué sa place d'une si profonde empreinte qu'aujourd'hui encore, parmi cet après-guerre ingrat et oublieux, dans cette autre ère, pourrions-nous dire, la Société artistique s'appelle toujours pour quiconque et tout court « les Concerts Colonne ». Longue vie lui soit accordée et longue durée au souvenir de son fondateur !

Le cas est presque entièrement semblable pour l'association concurrente et du reste pareillement prospère : celle des Concerts Lamoureux. Ayant mentionné plus haut quelques-unes des divergences qui existaient entre les deux musiciens, on peut établir aussi un parallèle entre les deux hommes et leurs caractères. Nous avons connu un Lamoureux court sur jambes, chauve, vif quoique replet : « un boulet de canon sur un obus », selon la pittoresque expression de Caliban. Emile Bergerat, qui s'abritait sous ce pseudonyme, lui consacrait d'autre part les lignes suivantes, à la veille de la mémorable et unique représentation de Lohengrin : « La première fois en ce monde que Charles Lamoureux m'ait apparu, ce fut à un repas de noces chez Gillet, à la Porte-Maillot. Et, tout de suite, je compris que j'allais aimer cet homme-là. Il s'avançait en effet d'un pas de grand-prêtre vers la mariée, tenant de la droite un verre de vin rouge, et dans la gauche un verre de vin blanc. Après un joli discours, il procéda au mélange symbolique. C'était une allégorie, mystique et facétieuse, des joies pures de l'hyménée. Cette cérémonie si auguste dans sa simplicité, et qu'aucun culte ne renierait, était entièrement de son invention. Elle signait son humoriste. Tout le cortège l'imita et il en résulta une allégresse générale. »

Ce côté jovial n'était toutefois que l'une des faces de son visage ; il y en avait une autre, plus redoutée de ses collaborateurs. Lamoureux, au moins en surface, n'était pas exempt d'une certaine sécheresse, d'une sorte de rigidité qui lui prêtaient un air bourru et rendaient parfois son abord plutôt rébarbatif. C'était pourtant le meilleur, le plus obligeant des hommes et le plus dévoué des amis. Sa sensibilité réelle ne trouait que rarement la rudesse de l'écorce. Il put donner en outre par moments l'impression d'être un peu en proie au délire de la persécution. Il avait, dans sa jeunesse, tellement cultivé sainte blague qu'il craignait probablement de devenir à son tour victime de bons ou de mauvais plaisants. Son autorité, Lamoureux la faisait, dans le service, peser avec lourdeur sur les épaules de ses subordonnés ; mais, rendons lui cette justice, il prétendait aussi en cingler le front de ses supérieurs hiérarchiques. Ses emportements l'empêchaient de suivre la voie, largement tracée, qui s'ouvrait devant lui. Démission sur démission, l'irascible Bordelais bifurquait sur des chemins inattendus ; c'est tout juste s'il ne s'est pas enfin, dans un accès de méchante humeur, jeté à la porte de sa propre Maison. Mais sa carrière ne souffrit pas trop de ces algarades parce qu'il portait en lui une foi lumineuse. Celle-ci le guida toujours impérieusement vers les radieux sommets.

On peut soutenir sans paradoxe qu'il fut souvent soutenu dans son ascension par son irritabilité même et par sa subséquente volonté de couvrir une faute ou de réparer un échec. Ce fut le cas pour la création de l'Harmonie sacrée, après sa discorde avec le Comité de la Société des Concerts. Nous reviendrons plus loin, sur les détails de cette aventure.

Un autre puissant levier de sa réussite : sa fortune personnelle provenant de son mariage avec Mlle Pierre, fille d'un inventif docteur en médecine, dont le nom s'est transmis jusqu'à nous sur les flacons d'un dentifrice. Si singulier que cela puisse paraître, Lamoureux donna dans sa vie mainte preuve d'industrieuses facultés. Ainsi, après le décès de son beau-père, sut-il défendre très efficacement les intérêts en jeu. Il déploya une énergie peu commune pour exploiter la découverte de cette eau merveilleuse qui devait asseoir l'aisance familiale. Il apporta la même ténacité à rechercher le succès de ce commerce qu'à poursuivre, sur le terrain artistique, les buts les plus désintéressés. Voilà donc la preuve de l'intelligence multiple et très ouverte de Lamoureux. Et le piquant de l'affaire, c'est que les produits du négoce servirent en fin de compte à étayer la prospérité de la symphonie.

Né à Bordeaux le 28 septembre 1834, Charles Lamoureux s'est éteint, à Paris, aux ultimes jours du XIXe siècle, le 21 décembre 1899. Contemporain de Colonne, dont il était de quatre ans l'aîné, son compagnon d'armes, puis son rival, il s'est constamment signalé par une combativité non moins intense que celle de son concitoyen. Il avait, avant lui, appris le violon au Conservatoire, dans la classe de Girard, d'où il sortit en 1854 avec un premier prix. Tolbecque, Leborne et Chauvet avaient été ses maîtres pour l'harmonie, la fugue et la composition. Tout en travaillant avec ceux-ci, il était entré à l'orchestre du Gymnase. Bientôt après, il pénétrait dans celui de l'Opéra et fondait le quatuor Lamoureux. C'est là qu'il eut Edouard Colonne pour complice, avec Adam et Rignault comme partenaires. Le 22 décembre 1863, la Société des Concerts le reçut dans son sein et elle le titularisa second chef en 1872. L'année suivante, il organisait la Société de l'Harmonie sacrée, point de départ de l'Association des Concerts Lamoureux. Car une brouille avait soudain surgi entre Lamoureux et la Société des Concerts. En voici les motifs : le 27 mars 1873, Lamoureux proposa que « chaque année, en dehors de son local et de ses concerts habituels, la société, dans un but artistique et patriotique (?) donne une ou plusieurs auditions des oratorios de Bach et de Haendel en s'adjoignant le personnel nécessaire à l'exécution de ces chefs-d'œuvre ». Le Comité, à sa réunion du 1er juillet, repoussa par 6 voix contre 2 la motion Lamoureux. Celui-ci, froissé, démissionna. Puis, se piquant au jeu, il poursuivit seul son idée et donna, en effet, des œuvres de Bach, Haendel et Mendelssohn avec un déploiement inusité de forces chorales et orchestrales accompagnées par l'orgue. Cela ne s'était jamais réalisé à Paris. La première séance eut lieu le 19 décembre 1873 dans la salle du Cirque des Champs-Elysées, avec le Messie de Haendel. La musique, dans notre capitale se réfugie volontiers sur la piste des clowns ! Un public enthousiaste accourut en masse, donnant raison à Lamoureux dans son différend avec la Société des Concerts. Les méthodes et le goût allemands étaient, on le voit, toujours présents à l'esprit de nos dirigeants. Par la suite, Lamoureux monta toutefois Gallia, de Gounod, et Ève, de Massenet.

Poursuivant sa course avec célérité, Lamoureux organise en 1875, à Rouen, les concerts du jubilé de Boieldieu, apparaît un instant, en 1876, au pupitre chef de l'Opéra-Comique, qu'il abandonne presque aussitôt avec éclat, fonce sur l'Opéra pour remplacer Deldevez comme premier chef (1877-1879). Il devait n'y revenir que dans les derniers mois de la direction Ritt et Gailhard en 1891. Entre-temps, il avait fondé le Théâtre-Lyrique de l'Eden où Lohengrin eut une seule et houleuse représentation le 3 mai 1887. Cet ouvrage wagnérien devait n'être joué à l'Opéra que le 3 septembre 1891, pendant le second séjour de Lamoureux dans ce théâtre. Charles Lamoureux déploya d'ailleurs un zèle inlassable en faveur du maître de Bayreuth, dont il s'affirma l'un des protagonistes les plus ardents et l'un des défenseurs les plus tenaces. Et cela aussi bien au théâtre du Château-d'Eau, qui abrita, en 1881, la naissance des Nouveaux Concerts — alias Concerts Lamoureux — qu'à l'Eden en 1885 et, en octobre 1887, au Cirque d'Eté. Voué en quelque sorte à l'école germanique, presque exclusivement attaché à la production des Bach, Haendel, Beethoven, Schumann et Mendelssohn, wagnérien impénitent, combatif et tyrannique, Charles Lamoureux sut cependant réserver un accueil assez diligent à quelques-uns des musiciens français de son époque, notamment aux Lalo, Saint-Saëns, Massenet, Vincent d'Indy, dont il exécuta la belle symphonie sur un thème montagnard, le 20 mars 1887.

Avant de recourir, précisément en cette année 1887, à l'assistance de d'Indy pour le travail des chœurs, Charles Lamoureux avait eu l'ingénieuse idée de s'adjoindre Emmanuel Chabrier. Cet intime ami de la maison fut aussi l'un de ses fournisseurs les plus marquants. A peine installée, en 1883, l'association lance España comme un cri de défi. Retentissante et mémorable, cette exécution consacra le compositeur et affermit l'interprète. En 1897, celle du premier acte de Briséis fut l'une des dernières manifestations de Lamoureux. Chabrier était mort depuis trois ans de cette terrible maladie de langueur qui devait l'emporter avant qu'il eût accompli son œuvre. Lamoureux ayant en définitive parachevé la sienne, et ne voyant sans doute plus la nécessité d'engager de nouveaux combats, Lamoureux, énigmatique, se dessaisit soudain de son sceptre au profit de son héritier légal, son gendre Camille Chevillard.

Avec Chevillard, on entre dans un nouveau stade de la vie orchestrale. Sous ce rapport, Lamoureux et Colonne avaient mêmement franchi une étape de plus que Pasdeloup. Fougueux animateur de l'époque héroïque, capable de violenter un public musicalement primaire et marchant au besoin carrément contre lui, Pasdeloup, Habeneck des faubourgs, fut, parmi les chefs d'orchestre de métier, le dernier amoureux des longues chevelures. Je veux dire qu'à la manière ancienne, et quoique pianiste, il usait encore d'un archet de violon pour guider et entraîner ses troupes. Par précaution, il en accrochait plusieurs à la droite de son pupitre. Vestiges d'un passé qui allait bientôt disparaître à jamais. Par contre, Colonne et Lamoureux, bien qu'ils fussent l'un et l'autre violonistes. adoptèrent le bâton sans retour. Lamoureux s'irritait même à ce sujet, trouvant, selon les jours, ses baguettes trop épaisses ou trop minces, trop légères ou trop lourdes.

Ces questions d'attributs prennent souvent plus d'importance réelle qu'elles n'en ont en apparence. Nous leur assignerions volontiers une valeur symbolique. Dans l'ordre de la chronologie musicale, la transformation définitive de l'archet souple et soyeux en petit bout de bois chauve et rigide, tenant du gourdin et de l'insigne de la plus haute dignité militaire, évoque immanquablement pour nous les différences sensibles qui séparent un Colonne de son ancêtre, comme la barbiche à l'impériale distingua naguère les hommes de l'époque de Pasdeloup, comme la mode des cheveux longs et des cheveux courts correspondit plus tard à la psychologie féminine d'aujourd'hui comparée à celle d'antan.

Encore un Lamoureux ne saurait-il être situé parmi les prédécesseurs immédiats de la pléiade des chefs d'orchestre modernes. Avant d'en venir aux personnalités représentatives de cette catégorie intermédiaire, au milieu desquelles figure un Chevillard par exemple, il faudrait mentionner nombre d'individualités sans doute plus estompées, mais estimables, qui furent un peu comme les satellites des Colonne et des Lamoureux.

Bien qu'il fût entré à la Société des Concerts dès 1857, Ernest-Eugène Altès en était le contemporain. Né à Paris le 28 mars 1830, il mourut à Saint-Dyé-sur-Loire le 2 juillet 1899, peu avant Lamoureux. Son rôle, un peu effacé peut-être, avait été celui d'un excellent musicien et d'un adroit conducteur de répétitions. Il occupa deux postes à la Société des Concerts : sous-chef en 1870 et second chef de 1877 à 1881. A l'orchestre de l'Opéra où il était entré en 1846, il passa deuxième chef en 1877 et se maintint comme premier de 1880 à 1887, soit en tout quarante et une années de bons et loyaux services chez le même patron ! Au Conservatoire, il avait été successivement élève de Habeneck pour le violon et de Bazin pour l'harmonie. Il obtint un premier prix de violon. Mais quand il revint plus tard à l'Ecole Nationale de musique, ce fut pour enseigner... la flûte !

Paul Taffanel, son successeur dans cette fonction, forma, avec Colonne et Lamoureux, le triumvirat des chefs d'orchestre bordelais. Né le 16 septembre 1844 dans la capitale de la Guyenne, il était donc le benjamin de ce prestigieux trio. Dans l'histoire de la musique, il a rempli un double apostolat : comme chef d'orchestre et comme instrumentiste. C'est d'ailleurs en qualité de flûtiste que Taffanel s'imposa d'abord dans les divers endroits où il devait se mettre en évidence par la suite. Elève de Dorus et de Reber, au Conservatoire, il avait remporté en 1860, 1862 et 1865 les premiers prix de flûte, d'harmonie et de fugue. Sa présence à l'orchestre de l'Opéra date de 1861 et sa titularisation comme second flûtiste de 1864. En 1867, il forçait en outre les portes de la Société des Concerts, pour y devenir soliste en 1869. L'instrumentiste gagnait rapidement des galons, mais personne ne prenait garde à ses autres capacités. Modestement installé parmi ses camarades, il attendit en effet vingt-six années à l'Opéra et vingt-cinq à la Société avant de pouvoir troquer son pupitre d'exécutant contre celui de chef. Au Palais Garnier, c'est en remplacement du violoniste Lancien qu'il fut appelé au troisième poste. La fosse anonyme, il la domina pour la première fois le 25 janvier 1890 lors d'une représentation de Faust. Mais les étapes allaient se précipiter désormais. Trois ans plus tard (1893), Colonne lui cédait la première place. Ce court intervalle avait enfin suffi pour établir sa consécration, car Garcin lui avait abandonné déjà la sienne, à la Société des Concerts, le 27 novembre 1892. Peu auparavant, son élection avait été acquise à une appréciable majorité contre Danbé, concurrent cependant redoutable. Durant les onze années qu'il commanda la célèbre phalange, Taffanel lui imprime un vif élan. Il opère le rajeunissement des cadres avec Berthelier, Nadaud, Carembat, Hayot, Loeb, François Rabaud, Hennebains, Bas, Allard, Hasselmans. Taffanel infuse comme un sang plus jeune à la Compagnie. Dans l'élaboration de ses programmes, il accuse un sens assez aigu de l'actualité, et même un certain penchant à satisfaire les goûts les moins rétrogrades de sa clientèle. L'un de ses premiers soins, il le consacre, en janvier 1893, à l'Ode à la musique de Chabrier, d'ailleurs fraîchement accueillie ; le 28 janvier 1894, il ose s'attaquer aux airs de ballet du Prince Igor de Borodine ; en avril de la même année, il offre à ses abonnés des fragments des Béatitudes de César Franck (exécutées pour la première fois à Dijon en 1891 pour les fêtes de Saint-Bernard). En mars 1896 vient opportunément le tour de la Symphonie avec piano, sur un thème montagnard, de Vincent d'Indy. Toutefois, l'ordinaire de ces séances ne se distingue certes pas par des tendances révolutionnaires. Sa supériorité consiste surtout dans son autorité personnelle, par la vertu de laquelle il transforme les méthodes de travail et améliore le rendement. Plus promptement qu'aucun autre de ses collègues, et avec un minimum de préparation, il obtient le résultat voulu. On raconte que parfois, les répétitions de Pasdeloup étaient si pénibles et si longues que les musiciens, retenus à l'heure du déjeuner, avaient coutume d'apporter des provisions de bouche — pain, chocolat, saucisson — qu'ils absorbaient entre deux reprises ou pendant les tacet. Taffanel réussissait par contre à réduire au strict minimum l'effort demandé à ses troupes : critérium du prestige, de la science et de l'habileté du capitaine. Il eut d'ailleurs, en la personne de Samuel Rousseau un coadjuteur précieux. Samuel Rousseau, compositeur estimé et maître de chapelle à Sainte-Clotilde, était, à la Société, chargé des chœurs.

Paul Taffanel (photo Pierre Petit)

Jusqu'en 1901, Taffanel, chef distingué, consciencieux, de sang-froid — éminent en somme — sut conserver, faubourg Poissonnière, le respect unanime de ses subordonnés et la faveur non moins totale de ses auditoires. A l'Académie nationale de musique, il garda les prérogatives de son rang jusqu'en 1906 ; il y avait notamment monté, à la satisfaction générale aussi, Thaïs, Othello, Tannhäuser, Messidor, les Maîtres chanteurs.

Ajoutons que Taffanel appartint en 1872 à la Société classique de musique de chambre et fonda, en 1879, la Société de musique de chambre pour instruments à vent. Au Conservatoire, il fut titulaire d'une classe de flûte et de la classe d'orchestre. Dans la première, il devait former l'un de ses plus brillants successeurs à la Société des Concerts et à l'Opéra, M. Philippe Gaubert. Peu après sa retraite, et au milieu de la déférence sympathique de tous, Paul Taffanel mourut le 8 novembre 1908.

Vers 1894, c'est-à-dire en plein règne de Taffanel, trois chefs se partageaient le pupitre de l'Opéra. La besogne se trouvait répartie entre eux de la manière suivante :

Ouvrages nouveaux ou de Wagner : Taffanel, doublé par Mangin.

Ouvrages du répertoire : Madier de Montjau, doublé par Taffanel.

Ballets : Madier de Montjau, doublé par Mangin.

Ouvrages précédant les ballets : Mangin, doublé par Madier de Montjau.

Madier de Montjau, né à Paris en 1841, avait été l'élève de Jacques Dupuis et Etienne Soubre au Conservatoire de Liège, de Léonard, Massart et Delibes en France. Après quatre ans passés à l'Opéra comme second violon, il y devint chef en 1880. Jusqu'alors, il avait exercé la conduite d'orchestre à la Nouvelle-Orléans et à Anvers ; à Paris, son talent s'était déployé au théâtre de la Renaissance et à l'opéra populaire de la Gaîté.

Le troisième chef de cette période à l'Opéra, Eugène-Edmond Bocquet, dit Mangin, ne à Paris le 7 décembre 1837 et mort en 1907, ne joua jamais un rôle de premier plan. Mais il attacha son nom à une estimable entreprise. Elève de Marmontel, de Bazin et d'Ambroise Thomas, il eut au Conservatoire un deuxième prix de piano (1853), un premier prix d'harmonie et d'accompagnement (1858). Il était professeur des Ecoles de la Ville en 1860, chef de chant au Théâtre-Lyrique en 1862 et chef d'orchestre en 1864. Chef de chant à l'Opéra en 1887, il y arrivait chef d'orchestre en 1893 pour l'emploi indiqué ci-dessus. C'est dans l'intervalle qu'il avait accompli le meilleur de sa tâche, non à Paris mais à Lyon. De 1871 à 1873, pendant son séjour au Grand-Théâtre de cette ville en qualité de premier chef d'orchestre, il fonde le Conservatoire (1872) et dirige cette école jusqu'en 1881. Il crée ensuite les Concerts populaires de Lyon (1873-1880) et les Concerts du Conservatoire (1874). A la base de la florissante activité musicale par laquelle cette riche cité s'est dès longtemps signalée, se trouve indéniablement l'impulsion d'Édouard Mangin qui fut d'ailleurs nommé, après son départ de Lyon, en 1882, professeur de solfège au Conservatoire de Paris. La nomination de Taffanel à la Société des Concerts en 1892 avait provoqué la démission de son concurrent malheureux Jules Danbé, second chef depuis l'élévation de Garcin à l'échelon supérieur. Danbé espérait suivre la même normale progression que son ancien. Déçu, il se retira. Mais ce geste ne marqua pas la fin d'une carrière qui avait été jusque-là très heureusement remplie.

Jules Danbé, né à Caen le 16 novembre 1840 fut, au Conservatoire, le disciple de Girard et de Savard. Dans la classe du premier, il remporta en 1859 un premier accessit de violon, la plus haute récompense qu'il put s'adjuger. Danbé n'était pas ce qu'il est convenu d'appeler « l'homme des concours ». Mais il montra peu après qu'il était homme d'action, ce qui vaut mieux. Il se forma d'abord dans les orchestres théâtraux du Vaudeville, du Théâtre-Lyrique, de l'Opéra-Comique, de l'Opéra et dans les orchestres symphoniques des Concerts Pasdeloup et de la Société des Concerts. Comme chef, il avait débuté sous la direction de Musard. En 1871, avec un petit noyau instrumental de qualité, il fonde les Concerts du Grand-Hôtel. Jusqu'en 1874, il donne des séances dans la salle Herz et, en 1875, dans la salle Ventadour. Ces auditions, bientôt en vogue, attirèrent sur Danbé l'attention générale. Aussi, en 1876, Vizentini, directeur du Théâtre-Lyrique, l'appelle-t-il auprès de lui. Danbé monte alors Dimitri, les Erynnies, Paul et Virginie L'année suivante, c'est la direction de l'orchestre de l'Opéra-Comique qui lui échoit et il la conserve jusqu'au 1er avril 1898 : près de vingt-deux années pendant lesquelles Danbé s'occupe de quatre-vingt-douze ouvrages nouveaux. On constate en outre une véritable rénovation de l'orchestre. Henri Vaillard, deuxième chef (1876) et Giannini, troisième chef (1895) sont ses lieutenants. Son départ de l'Opéra-Comique fournit l'occasion d'une touchante manifestation de sympathie à son égard. En 1899, il émigre au Théâtre Lyrique de la Renaissance et dirige incidemment aux Casinos de Néris-les-Bains et de Vichy. Il est mort en 1906.

Jules Danbé (photo Nadar)

Jules Danbé incarna brillamment le type du chef d'orchestre de théâtre. Charles Lamoureux, Colonne, Taffanel, et, avant eux, Deldevez, avaient régné sur des scène lyriques. Mais ils s'étaient néanmoins spécialisés dans le concert, auquel ils durent surtout leur réputation. La postérité n'a au contraire accordé qu'une modeste notoriété à un certain nombre de chefs qui se vouèrent à l'art lyrique. En remontant un peu plus loin dans l'histoire du théâtre, nous trouvons notamment, pour préciser ce cas, le parisien Pierre-Joseph-Alphonse Varney (1er décembre 1811-7 février 1879) auteur du célèbre Chant des Girondins, composé pour un drame d'Alexandre Dumas père, le Chevalier de Maison Rouge, et du reste assez plate démarcation de l'un des cinquante chants français de Rouget de l'Isle. Varney, père et professeur de l'auteur des Mousquetaires au Couvent, Louis Varney, avait conduit au Théâtre de Gand en 1835, puis au Théâtre Historique, au Théâtre-Lyrique et aux Bouffes-Parisiens, avant d'en être le directeur (1862). En 1868, il se trouve au Grand Théâtre de Bordeaux et à la Société Sainte-Cécile. Il se retira en 1878.

Deux ans auparavant était mort le violoniste Deloffre, né à Paris en 1827, qui fut chef d'orchestre au Théâtre-Lyrique, sous Carvalho, et après Tilmant à l'Opéra-Comique où il eut l'honneur de diriger la première représentation de Carmen. En 1876 l'Opéra-Comique possédait également le Marseillais Titus-Charles Constantin, rompu à toutes les difficultés du métier théâtral. Né le 7 janvier 1835 et mort à Pau en octobre 1891, son maître avait été Ambroise Thomas. Violoniste comme beaucoup de ses semblables, il régit la musique à l'Athénée, au Casino, à la Renaissance, au Châtelet, où il fut appelé par Litolff, aux Fantaisies-Parisiennes et enfin à l'Opéra-Comique. Son concitoyen Jules Cohen, né à Marseille le 2 novembre 1830 et mort à Paris le 13 janvier 1901, chef des chœurs à l'Opéra jusqu'au 30 septembre 1874, exerça des fonctions peut-être moins brillantes, mais il apporta dans l'usage de ses prérogatives une maestria qui lui valut une situation morale enviée. Elève de Zimmermann, Marmontel, Benoist et Halévy, il revint en 1870 au Conservatoire comme professeur adjoint, puis jusqu'en 1892, comme professeur titulaire de la classe d'ensemble vocal.

Mais voici un musicien, également chef de chant à l'Opéra, dont le souvenir s'est moins estompé dans le halo poussiéreux de la scène. Peut-être doit-il en partie cette survivance à l'honnête labeur qu'il fournit parallèlement en tant que producteur. Son élection à la Société des Concerts devait surtout le distinguer de ses confrères.

Georges Marty était né à Paris le 16 mai 1860. De très bonne heure, il manifesta des aptitudes musicales et, à douze ans, entra au Conservatoire. Disciple de Gillette et de Croharé pour le solfège, de Théodore Dubois pour l'harmonie, de César Franck pour l'orgue, de Bazin et de Massenet pour la fugue, le contrepoint et la composition, il obtint la première médaille de solfège en 1875, le premier prix d'harmonie en 1878, une mention honorable au concours de Rome en 1879 et un second Grand-Prix en 1881. En 1882, sa cantate Edith lui valut le premier Grand-Prix. En 1890, ayant terminé son séjour à la villa Médicis. et voyagé en Sicile, en Tunisie et en Allemagne, il est désigné comme chef des chœurs du Théâtre-Lyrique (Verdhurt), à l'Eden-Théâtre de la rue Boudreau. Il participe à la représentation de Samson et Dalila (1891) et monte la Jolie fille de Perth de Bizet. On lui confie les ensembles vocaux de Néron de Lalo, à l'Hippodrome (1891) et d'Israël en Egypte de Haendel, donné par la Société des grandes auditions musicales. Le 1er février 1892, il est nommé professeur d'une classe d'ensemble vocal au Conservatoire. Plus tard, il prend la succession de Samuel Rousseau dans la classe féminine d'harmonie. En 1893, il passe chef de chant à l'Opéra, en remplacement de Jules Cohen. Il participe ainsi aux représentations de Gwendoline, de Djelma, d'Othello, de Tannhäuser, de Messidor, des Maître chanteurs. Lorsque Pedro Gailhard créa les Concerts de l'Opéra, il en confia la direction à Paul Vidal et à Georges Marty. Là furent jouées des œuvres de Vincent d'Indy, Ch.-M. Widor, Erlanger, Xavier Leroux, Le Borne, Gabriel Pierné, Bachelet, Hirchmann, Bourgault-Ducoudray, Massenet, Saint-Saëns, Paul Dukas, Joncières, André Wormser. En 1900 il devint, sur l'offre pressante d'Albert Carré, chef d'orchestre à l'Opéra-Comique. Enfin, le 12 juin 1901, les membres de la Société des Concerts furent appelés à désigner le successeur de Paul Taffanel, démissionnaire. Eugène d'Harcourt, Gabriel Marie, André Messager, Désiré Thibault, Samuel Rousseau et Georges Marty figuraient sur la liste de candidatures. La lutte fut circonscrite entre ces deux derniers. Samuel Rousseau obtint 37 voix ; Marty triompha brillamment avec 54 voix. Ce devait être le couronnement d'une carrière assidue et régulière.

En 1906, Marty remplaçait Danbé comme directeur des concerts classiques du Casino de Vichy. Par une coïncidence curieuse, il mourut deux ans plus tard (1908) d'une maladie de foie. au mois de septembre, alors qu'il terminait la saison musicale de Vichy. Il était alors dans toute la force de l'âge et dans l'épanouissement de son talent. Au cours de cet été, rien n'avait laissé prévoir à aucun de nous ce brusque dénouement. Lorsqu'il disparut, à 48 ans, Georges Marty était alerte, solide, vigoureux, trapu et plein de projets pour l'avenir. Il n'avait sans doute point montré de génie, mais il laissait le souvenir d'un chef de bonne classe, minutieux jusqu'au fignolage et scrupuleux au plus haut point. Son fils unique fut tué au début de la guerre.

C'est en 1892 que Camille Chevillard enjambait pour la première fois l'estrade des Concerts Lamoureux. Cette même année se signale par un autre événement : l'apparition de M. Eugène d'Harcourt, né à Paris en 1860, et de ses Concerts éclectiques populaires. Malgré ce titre prometteur, ce ne fut, pendant une durée totale de moins de quatre années, qu'une assez pâle réédition de la formule symphonique courante. Grâce à sa culture, plutôt rare dans ce milieu, d'Harcourt aurait peut-être pu se laisser tenter par l'attrait de plus larges horizons, n'avait en effet mené conjointement de fortes études de lettres, de droit et de musique. Pour cette dernière, il suivit, au Conservatoire de Paris, l'enseignement de Savard, Massenet, Durand, et, au Conservatoire de Berlin, celui de F. Schultz et de Woldemar Bargiel. De retour en France en 1890, il s'empressa de construire une salle — la salle d'Harcourt, rue de Rochechouart. Il ne rêvait, lui aussi, que de donner d'intégrales auditions des partitions de Beethoven, Weber, Schumann, Wagner. Toute son ambition était donc de suivre la mode du moment. La séance inaugurale comporta la première exécution, à Paris, de la Valse impériale de Strauss. Maint compositeur français trouva pourtant chez d'Harcourt un enviable abri : Gounod, Massenet, Ambroise Thomas, Saint-Saëns, Paladilhe, de Boisdeffre, Victorien Joncières, Eugène Gigout, Fernand Le Borne. Marsick, Hayot, Laforge, Loeb formaient un quatuor de haute classe. Les solistes s'appelaient Houfflack, R. Schidenhelm, Lucien Wurmser, Guilmant, Mme Roger-Miclos, Salmon, Delafosse, Pugno.

D'abord très modestes, les concerts étaient, dans la pensée du fondateur, exclusivement réservés à la classe populaire ; ils s'écartèrent rapidement de leur objectif, et c'est en partie à cette cause qu'il faut probablement attribuer la brièveté de leur existence. Compositeur et écrivain, d'Harcourt sut aisément trouver une agréable utilisation de ses loisirs. Il publia en 1895 Quelques remarques sur l'exécution de Tannhäuser, en 1898 Un aperçu analytique des symphonies de Beethoven, traduisit en français Geneviève de Schumann et le Freischütz de Weber ; puis, subventionné par l'Etat, il rapporta de ses voyages d'études la Musique actuelle en Italie, la Musique actuelle en Allemagne et en Autriche-Hongrie.

La longue liste des musiciens qui illustrèrent à la fin du siècle dernier la profession de chef d'orchestre doit-elle s'arrêter ici ? Sans doute suffit-il de signaler les plus marquants, ceux dont les travaux échappèrent à la banalité d'un labeur anonyme. Combien d'autres, artisans laborieux, penchés sur leur pupitre provincial ou bien noyés dans l'ombre des théâtres parisiens consacrèrent leur digne et utile industrie à cette tâche méticuleuse des répétitions et de la mise au point ! Musiciens quelque peu sacrifiés, ceux-ci, dont les talents plus ou moins étendus s'employèrent à battre scrupuleusement la mesure ! Consciencieux, clairvoyants et indispensables préparateurs, ou bien surveillants idoines quoique d'un rang inférieur ! Leur dévouement quotidien à la musique d'autrui ne vaudrait-elle pas mieux qu'un dédaigneux oubli de la postérité ? Mais comment songer à citer tous les diacres de ce culte alors que la liste de ses pontifes se charge elle-même à l'excès ? Déjà s'enflent et roulent les vagues pressées des jeunes générations. Il faut quitter le passé pour entrer plain-pied dans le présent. Là, ce ne sont plus visages assombris par le recul ou bien ridés par les insultes du Temps ingrat, mais des physionomies vivantes, aux traits précis et que n'a point ternies l'embu des brumeux et mélancoliques lointains.

Au point de jonction se trouvent diverses saillantes individualités. Un Gabriel Marie serait du nombre. Né à Paris le 8 janvier 1852, il a demandé sa formation musicale au Conservatoire où il eut en 1865 une première médaille de solfège et un premier prix d'harmonie et d'accompagnement en 1873. Colonne lui céda la direction des Concerts d'orgue de Guilmant au Trocadéro. Il émergea d'abord comme pianiste, rentra dans le rang comme timbalier chez Lamoureux avant d'y devenir chef des chœurs. Chargé de diriger en 1887 les concerts de l'Exposition du Havre, il fut pendant sept saisons chef d'orchestre de la Société Nationale de Musique. Il collabora successivement au Théâtre-Lyrique de l'Eden (1890), au Grand Théâtre de l'Eden (1893), aux Concerts de la Société Sainte-Cécile de Bordeaux (1894), à l'Association Artistique de Marseille et au Casino de Vichy. Mais si le nom de Gabriel Marie demeure lié au cycle présent de la musique française, c'est surtout en raison de ses multiples interventions dans le concert moderne. L'âge d'un artiste compte peu tant que persiste sa vitalité. De là vient que certains hommes préparent, d'une époque à une autre, la transition souvent imperceptible, mais inéluctable. Ce fut, à n'en point douter la fonction d'un Camille Chevillard.

Il se peut que, dans ses dernières années, le gendre de Charles Lamoureux ait subi un certain alourdissement de sa vivacité native. Il n'en a pas moins représenté, pendant un quart de siècle l'un des facteurs les plus vigoureux du mouvement musical parisien. C'est pourquoi sa brusque disparition ne fut pas de celles que l'on voit, en d'éphémères lendemains, susciter de conventionnels regrets. Chevillard avait de son vivant creusé sa place très profondément ; et, lui mort, le souvenir de sa silhouette massive familièrement comparée à celle du sanglier, de son geste un peu trapu mais ferme, continue jusqu'à maintenant encore d'évoquer un très riche et glorieux passé.

Les Concerts Colonne, dans le vaste Châtelet disposent d'un public mouvant et divers. Chevillard, à l'Association Lamoureux, avait constitué une clientèle plus spéciale, assez apparentée à celle des habitués de la rue du Conservatoire.

Camille Chevillard (photo Berger)

Son père, le célèbre violoncelliste Alexandre Chevillard, avait révélé à Paris les derniers Quatuors de Beethoven. Camille Chevillard, élevé dans la vénération des maîtres allemands, possédait quand même assez de liberté pour ne pas bouder systématiquement à la production nationale contemporaine, dont il fut d'ailleurs un représentant distingué. Il jouait, au fur et à mesure de leur apparition, la Symphonie en ut majeur de Paul Dukas, Edith au col de Cygne de Georges Hüe, l'Après-midi d'un faune de Debussy ; il introduisit dans son cercle les Russes : Rimski-Korsakov avec Antar, Balakirev avec Russia. N'importe ! Vis-à-vis de ses fidèles, il demeurait le traducteur inspiré de Liszt, de Beethoven, de Schumann, de Wagner. Il répondait avec une évidente satisfaction à l'attente des pèlerins venus chaque dimanche communier dans cette religion. D'emblée, Chevillard avait reçu la consécration de chef d'orchestre wagnérien. Dès sa première année de présidence effective de l'Association Lamoureux, en 1900, la Presse recueillait à ce propos l'écho d'un enthousiasme qui ne dédaignait pas l'hyperbole. Le 16 février, Chevillard, qui ne s'était jusqu'alors imposé qu'avec une certaine lenteur aux côtés de Lamoureux, donna au Château-d'Eau la Symphonie Héroïque et Siegfried Idyll qu'accompagnait une « extraordinaire » exécution du Prélude de Tristan et de la mort d'Iseult. « Jamais, écrivait un critique en veine de dithyrambe, jamais aucun orchestre n'a pu rendre, jamais aucun orchestre n'exprimera avec une perfection plus ardente, avec une poésie plus intense, avec une plus lucide exaltation, ces deux pages sublimes de Wagner. Pas un détail de ces conceptions si complexes ne nous a échappé ; pas une mesure qui n'ait pris sa valeur, son sens, sa portée ; pas une note qui n'ait jeté sa plainte ou son cri de joie. Et par un miracle de volonté, les deux morceaux n'en ont pas moins conservé, d'un bout à l'autre, une tenue, une cohésion, un élan merveilleux. Je ne crois pas que Wagner ait jamais eu la joie d'entendre exécuter la mort d'Iseult avec une passion si vive, si sincère, avec une joie si caressante, si surhumaine, avec un tel rayonnement d'ivresse. »

Cet éloge, pour emphatique qu'il soit, se fût certes appliqué encore mieux au Chevillard qui, après plusieurs lustres, avait à tous égards acquis sa pleine maturité. La seule remarque qui s'impose, c'est que, précisément, pendant ces quelque vingt années, Chevillard ne sut pas, ou bien ne voulut pas imposer à son cénacle un sensible élargissement de ce champ d'action. Successeur de son beau-père, Charles Lamoureux, il ne fut pas seulement cela, mais aussi, dans le domaine du wagnérisme, son opiniâtre continuateur. A l'Opéra où, depuis l'avènement de M. Jacques Rouché en 1913, il portait glorieusement la responsabilité des études musicales, Camille Chevillard allait donner libre cours à cette constante inclination ; mais il ne s'adapta que malaisément aux exigences impérieuses du théâtre. Les critiques véhémentes qui s'abattirent sur lui en 1923 l'affectèrent énormément. Mais il dut, malgré tout, retirer une satisfaction intime et profonde en réalisant un aussi doux rêve. Les représentations wagnériennes et leur préparation soutinrent sa brûlante flamme jusqu'au bord de sa tombe. Quelques semaines plus tard, le 30 mai 1923, il s'éteignait dans sa villa familiale de Chatou, qu'il affectionnait. Il n'était âgé que de 63 ans, étant né le 14 octobre 1859 à Paris.

Ainsi se termina, et peut-être sous la pesante amertume d'un soir désenchanté, l'existence de cet homme prestigieux et fier — vie toute de droiture, sans concessions comme sans détours. Chevillard a servi la musique avec passion, de toute son âme à la fois virile et tendre. Car une immense et rayonnante bonté se dissimulait sous ses brusques dehors. Sa délicate sensibilité prenait souvent des formes exquises. Mais une incroyable et incurable pudeur jugulait tous ses actes publics et dérobait à tout venant les trésors infinis de son cœur. Enjoué, Chevillard l'était aussi, malgré sa mine rébarbative et renfrognée ; gai jusqu'à la jovialité, lorsqu'il ne craignait pas de se montrer sous son véritable jour ; confiant comme un enfant quand il se sentait bien à l'aise au milieu d'amis chers ; s'abandonnant avec une sorte d'ivresse dans la douceur d'une chaude intimité ; avec cela d'une étonnante fidélité : voilà quel était le véritable Chevillard, pourvu qu'il laissât seulement dompter sa terrible timidité.

Sa carrière, toute droite elle aussi, tient en peu de mots. Chef de chant chez Lamoureux, en 1887 ; chef d'orchestre adjoint en 1892 ; élu à l'unanimité en 1899 au poste de Lamoureux dont il avait entretemps épousé la fille unique. il dirigea pour la première fois à ce titre le dernier jour du siècle dernier, le 31 décembre 1899 ; enfin professeur d'une classe d'ensemble instrumental au Conservatoire en 1907, et, en 1913, nous l'avons déjà dit, directeur des études musicales à l'Opéra. Découvert et mis lui-même en lumière par Lamoureux, Chevillard, avant de disparaître, eut le mérite de sortir des limbes un musicien non seulement capable de le remplacer, mais aussi d'entretenir, voire de raviver la flamme allumée plus d'un demi-siècle auparavant par le fondateur de l'Harmonie sacrée. De 1911 à 1914, François Ausseil, né le 14 février 1869 à Perpignan, lauréat du Conservatoire en 1900, avait été second chef de l'Association. Mais le dauphin prédestiné n'était autre que M. Paul Paray. Après la disparition de celui qu'il nommait, à juste titre, sa providence, c'est lui qui fut élu chef d'orchestre et président des concerts Lamoureux.