Cinquante ans de musique française (1874 - 1925)

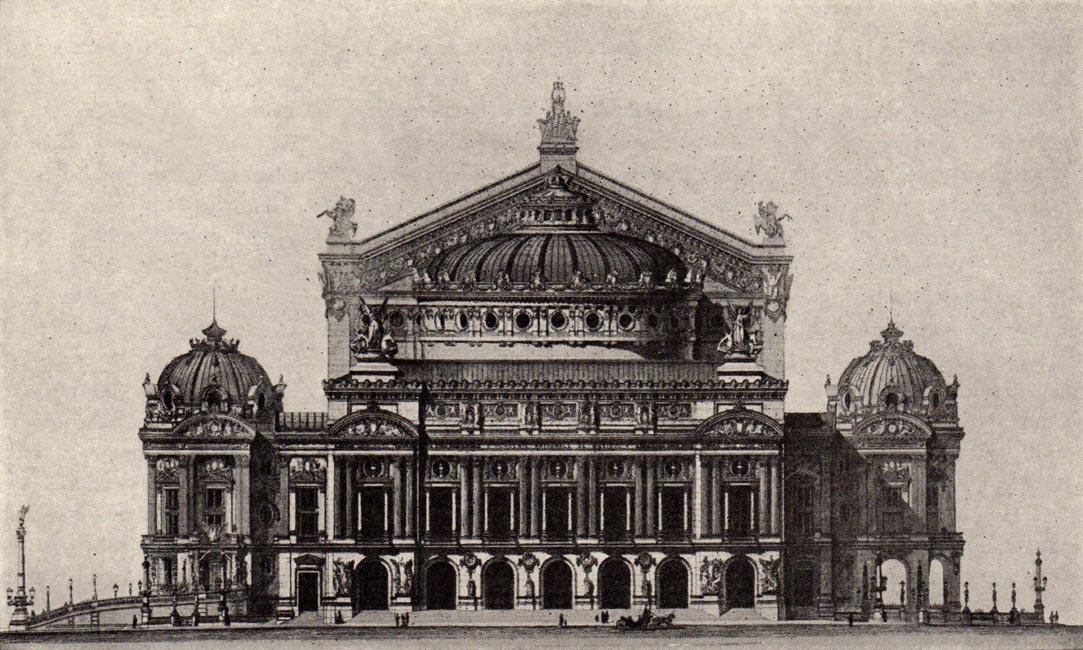

façade de l'Opéra d'après Garnier

L'ARCHITECTURE DES THÉÂTRES DE MUSIQUE

par Georges GROMORT

Cinquante ans : la moitié d'un siècle !... C'est-à-dire la moitié de l'une de ces grandes mesures du temps passé qui, tout récemment encore, semblaient suffire à peine à l'essor d'une civilisation ; cinquante ans : c'est-à-dire ce qu'avait duré, aux plus beaux moments de l'histoire, l'apogée des époques d'art les plus brillantes... Mais on peut déjà prévoir le temps où nous devrons, si l'humanité continue à brûler les étapes comme nous l'avons fait depuis 1900, adopter des unités nouvelles : nous avons, en vingt ans, parcouru le cycle d'un siècle tout entier et il faudra bientôt, pour grouper des faits d'un même ordre qui conservent entre eux quelque affinité, compter non plus par périodes de cent ans, mais par lustres ou par olympiades, ce qui ne sera pas, après tout, bien nouveau.

Nous n'avons pas, fort heureusement, à décider si l'évolution de l'art musical a été durant ces vingt années aussi follement rapide que celle des autres arts, puisqu'il semble bien que leur transformation, si profonde et si soudaine, n'ait plus rien d'une réelle évolution. D'autres jugeront à ce point de vue, la valeur et l'importance de ce mouvement. Mais le développement de l'art musical est lié, dans une certaine mesure, aux conditions matérielles des exécutions symphoniques et il faut bien reconnaître que, depuis cinquante ans, ces conditions se sont singulièrement améliorées.

A l'époque, qui nous paraît aujourd'hui si lointaine, du lendemain de la première guerre, on peut dire que les musiciens qui ne composaient pas uniquement pour le théâtre se trouvaient dans l'impossibilité de se faire connaître du grand public. Ni le concert Colonne, ni le concert Lamoureux, ni aucune des associations intéressantes qui se sont créées depuis vingt ans ne s'offraient à eux pour faire entendre les œuvres nouvelles, non plus que pour exécuter les compositions les plus classiques, qui restaient ainsi complètement inconnues de l'immense majorité... On reste confondu en songeant que cet état de choses (un peu humiliant pour une ville comme Paris), n'a guère pu durer pendant des années que grâce à l'indifférence générale d'un public qui estime être fort averti et qui a toujours fait profession d'adorer la musique et les musiciens. Il semble bien, à vrai dire, que la bonne volonté du plus grand nombre se soit toujours bornée à cette simple profession de foi... Toujours est-il que Paris ne possédait aucune salle de concert autre que celle du Conservatoire, excellente à tous les points de vue, mais d'une telle exiguïté qu'il a toujours été difficile d'y assister à un concert quelconque et que les belles exécutions qui s'y donnaient ne pouvaient vraiment passer pour des séances tout à fait publiques.

Il est évident, que, de nos jours, les concerts ont réussi à se multiplier en dépit de multiples difficultés ; mais il faut bien avouer qu'en ce qui concerne les locaux, les exécutants ne sont guère mieux partagés aujourd'hui qu'il y a cinquante ans. L'exposition de 1878 nous a bien légué le Trocadéro, et ce serait une assez belle salle si les conditions défectueuses de son acoustique ne se prêtaient aussi mal à des exécutions symphoniques : les premiers grands concerts durent se contenter d'installations de fortune et d'ailleurs, — par une heureuse chance, — ils ne semblent pas avoir eu trop à s'en plaindre ; le concert Colonne utilisa, en matinée, l'énorme salle du Châtelet, tandis que Charles Lamoureux se contentait du Cirque des Champs-Elysées, cet édifice délicat dont l'architecte Hittorf avait fait un modèle du genre et qu'on a détruit il y a une vingtaine d'années, sans qu'on ait su bien au juste pourquoi.

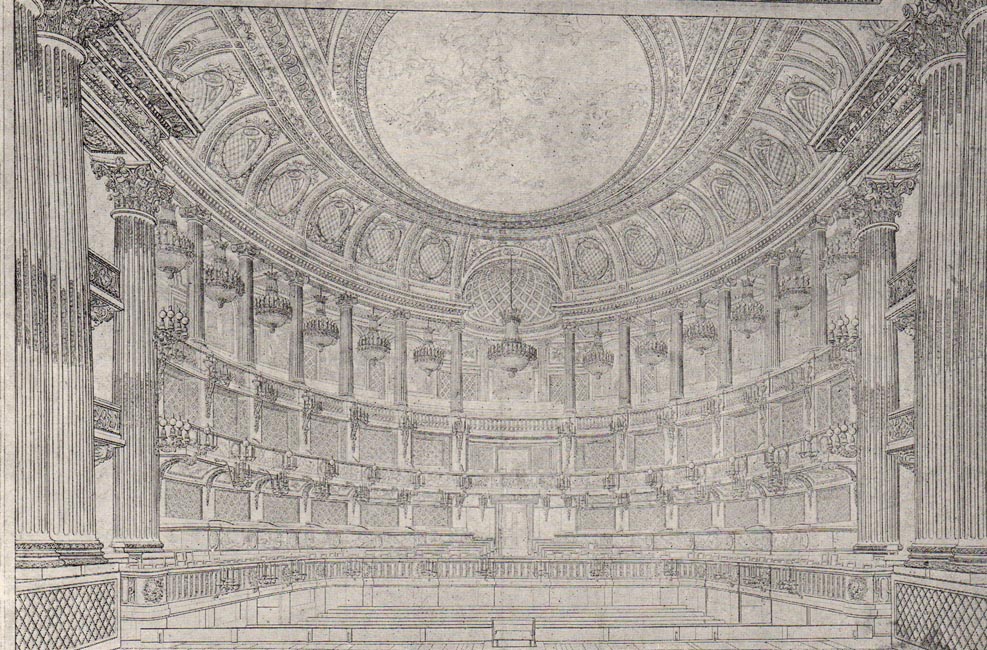

C'est alors que les Concerts Lamoureux eurent la chance de pouvoir disposer d'une salle conçue spécialement pour l'orgue et l'orchestre, mais due à l'initiative privée et faisant partie des locaux construits pour la maison Gaveau, par Jacques Hermant.

D'autres facteurs, tels que Pleyel et Erard, possédaient depuis longtemps des salles de proportions modestes et convenablement aménagées : il n'en reste pas moins bien surprenant qu'une capitale qui, malgré tout, est demeurée l'un des refuges du goût et qui compte une vingtaine de music-halls, ne possède pas un seul hall consacré vraiment à la musique.

On ne saurait nier que cet état de choses n'ait mis peu à peu la musique symphonique dans une réelle situation d'infériorité. Depuis bien des années au contraire, — depuis plus d'un demi siècle en tout cas, — la musique dramatique n'a cessé d'exercer sur la foule un attrait singulièrement plus puissant. Le théâtre fait bénéficier la musique d'une part de son indéniable prestige : il rend la musique plus aimable, plus accessible aussi à un public moins initié, tout comme des illustrations parfois naïves parviennent à animer, pour certaines gens, un texte qui, présenté tout sec, risquerait de sembler trop rébarbatif... Je tiens à déclarer de suite que je ne suis pas moins sensible qu'un autre aux beautés du drame lyrique ou même de la comédie musicale, mais je suis bien obligé d'avouer que la pauvreté habituelle du spectacle et de la réalisation plastique des œuvres présentées n'est pas sans diminuer, la plupart du temps, l'impression qu'on serait en droit d'attendre de conceptions musicales parfois remarquables, mais où la musique ne paraît plus jouer un rôle de tout premier plan, du fait que nous sommes sollicités par tant d'autres éléments d'intérêt.

Il faut sans doute en prendre son parti. Le drame lyrique ne saurait se confondre avec la symphonie ni avec l'oratorio, et lorsque, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, on commença à se plaire au nouveau genre de spectacle dont l'évolution a tout de même donné naissance à notre moderne opéra, on peut dire que la pantomime et que la danse, que l'intérêt dramatique et la satisfaction des yeux tout ensemble contribuaient, pour une même part que la musique, au plaisir des admirateurs de Lulli.

Comment ne pas reconnaître, d'ailleurs, que, dès que la présence d'une scène implique, d'une part, un décor à regarder, et de l'autre une action dramatique, fût-ce la plus sommaire, nous ne pouvons prétendre qu'au nom de la musique ces divers éléments doivent être tenus pour négligeables ? Certains compositeurs — et non des moindres — ont pensé qu'on pouvait impunément se désintéresser du livret... Aussi, bien des opéras du siècle dernier manquent-ils de cette vis scenica qui est indispensable à toute œuvre sur laquelle se lève un rideau : la représentation en est languissante et la musique la plus précieuse n'arrive que péniblement à masquer le peu d'intérêt de ce qui, somme toute, constitue réellement le spectacle.

Quoiqu'il en soit, l'art dramatique lyrique a été singulièrement plus favorisé que le concert ; il a donné lieu depuis cinquante ans à un effort considérable chez les architectes, plus ou moins officiels, qui ont créé pour nous les théâtres de musique que nous connaissons et qui, malgré tout, ont réalisé, sous certains rapports, un progrès réel sur ceux qu'ils ont été appelés à remplacer.

Il y a cinquante ans, c'est-à-dire au lendemain de la guerre de 1870, trois grands théâtres se partageaient les préférences des amateurs. C'étaient l'Opéra, alors installé rue Le Peletier, l'Opéra-Comique qui devait disparaître en 1887, mais qui occupait l'emplacement du monument actuel ; enfin le Théâtre-Italien, situé place Ventadour et qui a été transformé depuis, tant bien que mal, en succursale de la Banque de France.

L'Opéra de la rue Le Peletier (dont on s'accordait, paraît-il, à louer la disposition générale et l'acoustique excellent), était l'œuvre de l'architecte Debret. Construit en matériaux assez légers, ce n'était qu'un monument provisoire, destiné à remplacer la salle construite en face de la Bibliothèque Nationale par Mademoiselle Montansier, salle dont on réclamait depuis longtemps la démolition (en raison des dangers que son voisinage pouvait faire courir à d'inestimables collections) et dont un événement imprévu venait de hâter la fin : la mort du duc de Berry, assassiné le 13 février 1820 sur les marches mêmes du théâtre (1).

(1) Cette salle, qui datait de 1784, n'était occupée par l'Opéra que depuis qu'elle lui avait été attribuée, en 1792, par le gouvernement républicain. L'Opéra avait avant à sa disposition la salle de la Porte-Saint-Martin (provisoire elle aussi et improvisée en 1781 par Lenoir), qui remplaçait elle-même le théâtre de Moreau, rue de Valois (où l'on joua de 1770 jusqu'à l'incendie de 1781), et celui de Mercier, ou salle du Palais-Royal, qui disparut aussi par le feu en 1763.

On n'ignore pas que le provisoire arrive parfois à durer fort longtemps Le théâtre de Debret, inauguré en 1821 et assez apprécié comme nous l'avons dit, durait déjà depuis plus d'un demi siècle, lorsqu'il fut entièrement détruit, en 1873, par un incendie où l'on n'eut guère à déplorer que des pertes matérielles, du fait qu'il éclata comme le spectacle venait de finir. Mais ce fâcheux événement ne prenait pas la troupe de l'Opéra complètement au dépourvu. Retardée par les événements de 1870, la construction du théâtre actuel n'en était pas moins poussée activement par Charles Garnier. Il ne restait à achever que certaines décorations intérieures, l'ameublement, l’aménagement. On travailla sans relâche et l'on put inaugurer la nouvelle salle, par un gala extrêmement brillant, dans les premiers jours de l'année 1875.

Le concours relatif à la construction du nouvel Opéra datait en réalité d'une quinzaine d'années déjà. C'est en 1860, en effet, que le programme de ce vaste édifice avait été proposé à l'émulation des architectes de l'époque, et il faut bien reconnaître qu'à défaut d'œuvres de tout premier ordre, ce concours avait donné lieu, au moins, à une foule de recherches intéressantes et à un grand nombre de solutions fort ingénieuses. A considérer les projets qui furent alors reproduits dans les publications consacrées à l'architecture, on est même tenté de déplorer que les artistes de ce temps, devant un si beau programme, conçu et rédigé si largement, aient semblé croire, dans la plupart des cas, qu'il fallait avant tout se montrer suprêmement ingénieux. Il n'est pas douteux que les architectes du second Empire aient été, encore assez souvent, de véritables maîtres dans l'art complexe et très spécial d'ajuster les éléments d'un plan. Par malheur, leur conception des masses d'un monument et surtout leur incapacité à les traduire en une langue architecturale — du fait que cette langue n'existait pas et qu'il n'y eut à cette époque aucune architecture du tout — les ont toujours empêchés de produire quelque chose de définitif et d'élever un monument complet. Aussi les concurrents se sont-ils ingéniés à combiner avec adresse, comme les pièces de plusieurs puzzles superposables, des corridors et des escaliers indépendants, à multiplier les corps de bâtiment afin d'éparpiller le plus possible l'intérêt, et à proposer de la sorte des plans compliqués en dépit de leur étude, des élévations irréelles et tourmentées, dont on a peine à se figurer la silhouette à la place du monument actuel (2).

(2) Il convient cependant de citer le beau et simple plan d'André (ne manquant peut-être que d'un soupçon de brillant), sa façade sévère mais au moins monumentale, et les quatre projets dont les auteurs furent invités avec Garnier à prendre part au concours définitif : Ginain, Garnaud, Duc, Botrel et Crépinet.

Tout au moins peut-on dire de l'Opéra de Charles Garnier non seulement que c'est bien un monument, mais que c'était le monument même demandé par le programme — et que c'était un monument complet.

Qu'on ne s'y trompe pas : c'était un résultat. Et c'est ce qui fait qu'en dépit de certaines faiblesses, nous sommes tout de même ici en présence du grand œuvre du siècle dernier ; il y a trop de qualités dans cette composition imposante pour qu'on puisse se plaire à insister sur quelques défauts...

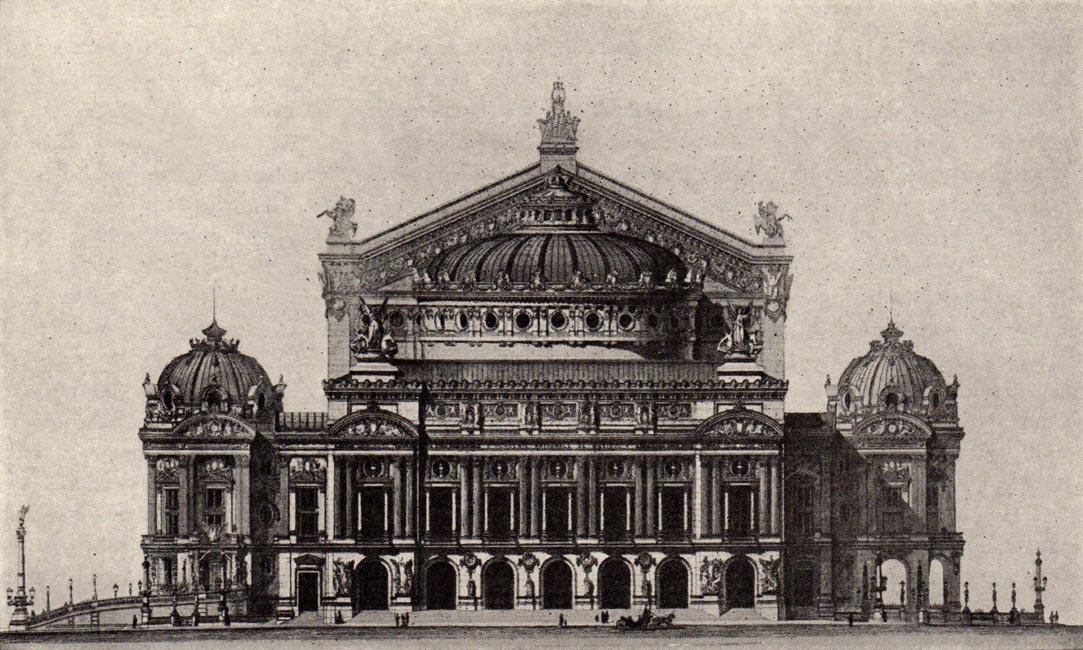

intérieur de l'opéra de Versailles, d'après une gravure de Hibon

A vrai dire, l'architecture du théâtre ne paraissait pas, depuis les plus remarquables exemples de la fin du XVIIIe siècle, avoir fait de très appréciables progrès. Si l'on veut bien se rappeler la belle salle de Gabriel à Versailles qui, mieux que toute autre peut-être, possédait cet air de fête qui convenait si particulièrement à sa destination, ou cette autre merveille, le grand théâtre de Louis à Bordeaux, on reconnaîtra sans peine que les quelques salles de spectacle élevées dans la première moitié du XIXe siècle ne conservaient qu'une analogie bien lointaine avec des exemples si particulièrement savoureux.

L'Opéra de Versailles, destiné à des représentations données devant un public très restreint, ne pouvait guère, avec ses étages peu nombreux, servir de type à un théâtre qui devait contenir de 2.000 à 2.500 spectateurs. A ce point de vue, le théâtre de Bordeaux pouvait fournir l'idée de plusieurs dispositions intéressantes, et l'on n'est pas sans en retrouver le souvenir dans l'escalier d'honneur du monument de Garnier.

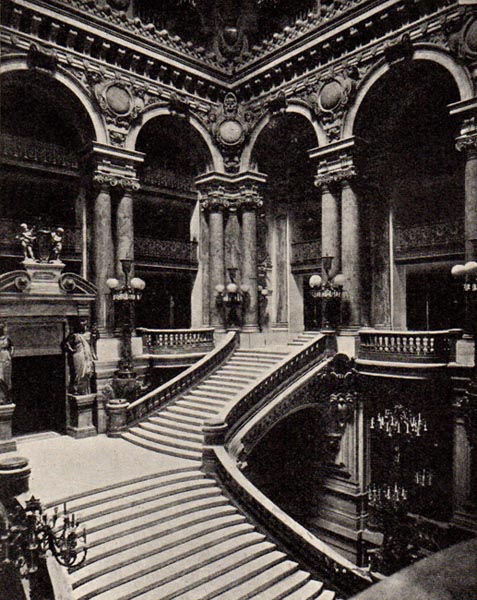

Nous ne pensons pas que, dans son ensemble, l'Opéra de Paris soit un édifice d'une valeur aussi haute que le grand théâtre de Victor Louis, qui reste l'une des gloires de Bordeaux. Il serait injuste pourtant de ne pas reconnaître que le plan de Garnier, tout au moins, n'est inférieur en rien à celui de son brillant prédécesseur. Le programme s'est fait plus complexe, la partie antérieure s'est développée pour prêter un cadre plus grandiose aux bals et aux fêtes qu'on se proposait d'y donner ; les dépendances de la scène ont pris une importance plus grande, ainsi que les services et l'administration ; une rotonde d'honneur et de larges rampes d'accès ont été prévues pour desservir l'avant-scène de l'empereur ; du côté opposé une ample descente à couvert facilite l'arrivée et le départ des voitures ; on ne peut dire cependant que le plan ait perdu quoique ce soit de sa clarté ni de sa simplicité. Les dégagements sont plus vastes et les escaliers, très spacieux, se sont multipliés de toutes parts ; mais l'adresse de la composition est telle que peut-être, au premier abord, le plan de Bordeaux paraît-il moins sobrement arrangé... Les connaisseurs. — et surtout ceux d'entre les connaisseurs qui ont eu l'occasion de s'appliquer à faire de la façade latérale d'un théâtre un tout ne fût-ce que vaguement homogène, — reconnaitront sans peine qu'il fallait un talent bien assoupli pour axer cette composition, en apparence secondaire, d'une façon si complète et si simplement aisée. C'est l'importance des foyers, escaliers et dégagements situés en avant de la salle même qui a permis à l'architecte de faire de l'entrée de la loge impériale le centre de cette remarquable élévation. Des quatre faces de l'édifice c'est celle-ci, à coup sûr, qui témoigne des plus belles qualités d'architecte : la façade principale, quoique très étudiée, ne s'élève guère au-dessus d'une honnête médiocrité ; quant à l'élévation postérieure que présente, vers le Boulevard Haussmann, l'entrée des artistes, du matériel et de l'administration, il n'est pas niable que, dominée par toute la hauteur du mur de scène, elle n'ait vraiment grande allure ; mais les éléments se prêtaient ici d'eux-mêmes à une composition frappante et simplement ordonnée : c'est à la façade latérale que sont toujours allées les préférences des techniciens.

Peut-être trouvera-t-on que l'élévation principale et sa riche loggia dépassent tout de même un peu le niveau de la simple médiocrité. Que reprochons-nous à cette composition — en somme assez correcte — où l'on s'est efforcé au moins d'éviter la froideur et d'atteindre à quelque somptuosité ?...

D'abord la lourdeur et l'insignifiance de l'attique dont, au surplus, la décoration est navrante ; puis, le peu d'importance laissée à l'étage du rez-de-chaussée, dont un perron de dix marches contribue encore à écraser la proportion ; enfin et surtout, une certaine hésitation dans la proportion de l'ordre principal, auquel on n'a pas laissé prendre, dans l'ensemble, le caractère d'élément dominant qu'exigeait la disposition adoptée. J'entends bien que l'architecte a fait ici ce qu'il a pu et qu'au lieu de poser les bases de ses grandes colonnes sur des socles régnant avec les balustrades, il a augmenté d'un mètre la hauteur de l'ordre en les faisant poser sur le bandeau du rez-de-chaussée : mais il a pris soin de tuer cette ordonnance par le motif, d'ailleurs personnel, qu'il a adopté pour le remplissage de la loggia. Désirant introduire un ordre secondaire sans s'astreindre à reproduire le motif célèbre de Palladio, il a remplacé, au-dessus des petites colonnes de marbre, l'arc qu’on s’attendait à y voir, par un simple linteau. Une ouverture ronde, encadrant un buste, vient couronner cet ensemble décoratif, qui ne manque pas d'un certain caractère théâtral et festoyant, mais dont l'arrangement, en fin de compte, ne saurait satisfaire entièrement. Les bustes qui décorent les œils-de-bœuf en réduisent le vide à peu de chose et, quand on observe le monument d'un peu loin, on est frappé de la haute masse de pierre qui semble couronner les ouvertures de la loggia. Il en résulte une véritable confusion : les grandes colonnes disparaissent, et il semble que ce soient les plus petites qui jouent ici le rôle principal. Dès lors la lourdeur s'accuse partout : le rez-de-chaussée reste bas, la loggia écrasée, l'attique important. Et plus on s'éloigne vers le Louvre, plus la scène et le dôme se dégagent, aggravant ainsi une sorte d'illusion d'optique où, malheureusement, tout n'est certainement pas illusion.

la salle Gaveau

Il convient toutefois de ne rien dramatiser : si l'esprit de la décoration de cet ensemble n'est pas, non plus, tout à fait celui que, personnellement, je serais heureux d'y trouver, il y aurait une injustice réelle à ne pas reconnaître que cette façade, jugée médiocre, est infiniment moins sinistre que la plupart des compositions du second empire. Avant de confondre dans le même reproche tout le décor, intérieur et extérieur, du monument de Garnier, il est indispensable de tenir compte avant tout de l'impression d'ensemble qu'il laisse au premier coup d'œil, — et de comparer aussi l'esprit de ce décor, en raison même de ses souvenirs néo-grecs, avec celui des productions encore récentes des meilleurs des contemporains.

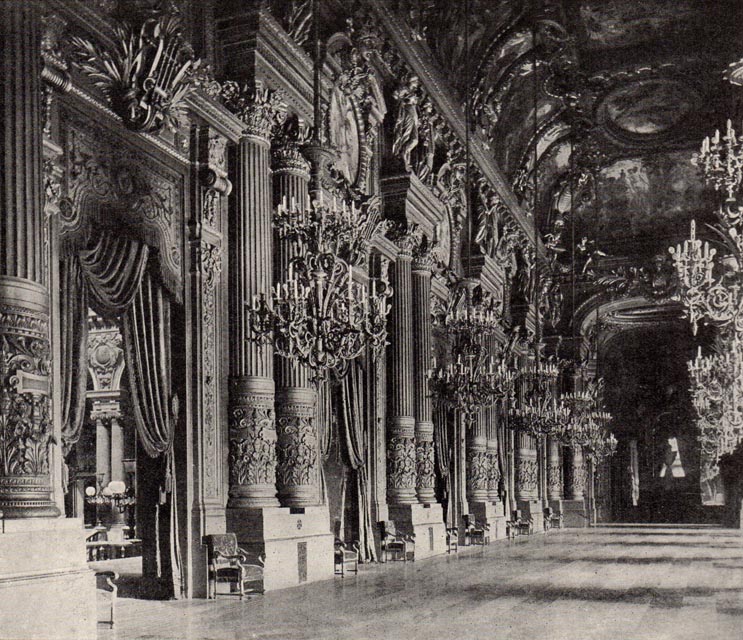

Pourquoi n'en conviendrions-nous pas ? Cette première impression est brillante, qu'il s'agisse d'ailleurs de la façade, de l'effet du grand escalier, de celui de la salle même ou du foyer. Au bout d'un certain temps, si l'on n'a pas un faible personnel pour le compliqué, on trouve évidemment qu'il y en a un peu trop : aucune surface ne consent à rester vierge, les motifs se superposent et s'additionnent, dans une redoutable abondance décorative qui ne laisse à nos yeux ni le loisir de se reposer sur un point plus calme que d'autres, ni celui de découvrir dans cet ensemble tumultueux le véritable élément dominant qui devrait s'imposer à notre attention ; tout cela n'est que trop évident.

Combien il y a lieu de préférer cependant ces compositions exubérantes, où constamment il y a trop de choses, à tant d'autres où — non moins constamment — on voudrait pouvoir en ajouter !... Comme si le XIXe siècle nous avait blasés sur la richesse décorative, nous reprochons à l'architecte de l'Opéra de nous avoir conviés à un festin trop copieusement somptueux. Tout au moins devrions-nous, avant de nous plaindre, examiner si les mets qu'on a pris soin de nous servir ne peuvent pas, dans une certaine mesure, passer pour suffisamment délicats.

Il est impossible à l'artiste — et surtout peut-être à l'architecte, qui est plus directement en rapport avec les exigences du public, — d'échapper d'une manière complète au goût, à l'empreinte de son temps. Et l'on peut se demander, d'ailleurs, si ce serait autrement à souhaiter... Il n'y a rien de surprenant, dès lors, à ce que Garnier ait subi, bon gré, mal gré, l'influence de l'esprit néo-grec. Mais il convient de distinguer très nettement. Ce qui a fait la sécheresse, la pauvreté, l'horreur métallique du néo-grec, il est clair comme le jour que ce n'est pas de s'être inspiré des formes antiques et d'avoir regardé trop attentivement les plus beaux témoignages du génie grec : c'est de les avoir mal regardés, ou d'avoir choisi de mauvais exemples, ou de n'y avoir, délibérément, rien compris. Il semble bien, assez souvent, que ce soit cette dernière hypothèse qui supporte le mieux l'examen ; mais il n'est certes pas rare que les trois alternatives se trouvent réalisées à la fois.

L'incompréhension des architectes du second empire — à deux ou trois exceptions près — dès qu'il s'agissait de l'esprit antique, a dépassé ce que, raisonnablement, il était permis d'attendre d'artistes souvent consciencieux et curieux. Je rapproche volontiers ces gens (qui seraient parvenus à nous rendre odieuse toute l'antiquité, en la trahissant avec assez d'inconscience pour nous la représenter comme quelque chose de solennel, de prétentieux et de froid), — de ces professeurs non moins coupables, qui, par la façon dont ils présentent à leurs élèves les œuvres de Molière ou de Racine, arrivent à leur enlever à tout jamais le goût de les voir représenter... Tout au moins pourrons-nous reconnaître que Garnier a regardé, en artiste, beaucoup de belles choses, qu'il les a étudiées sérieusement, — et qu'il semble les avoir comprises. Il est évident que l'achante épineuse l'a inspiré de préférence à certaines autres formes plus molles ou plus enveloppées : la raideur voulue de la mouluration pompéienne, qui n'est sans doute pas ce que l'art romain a produit de meilleur et qui supporte assez mal l'agrandissement à une échelle un peu monumentale, l'a plus constamment séduit que la perfection ionique du siècle de Périclès, ou que la pureté corinthienne de l'époque d'Auguste. Mais si sa nature a été plus vivement impressionnée par des détails tels que ceux du petit temple de Tivoli, au moins de semblables exemples sont-ils bien de bonne architecture, au moins Garnier les a-t-il étudiés suffisamment pour se pénétrer de leur esprit, au moins est-il impossible de dire de lui qu'il ne les a pas compris. Il faut faire la part de la mode, ne pas condamner une époque en bloc parce qu'elle a adopté certaines formes qui nous semblent maintenant surannées, mais bien applaudir hautement au talent d'un artiste qui, paralysé par ces formes désuètes, est parvenu quand même à produire une œuvre frappante, pleine de verve et aussi de personnalité.

Verve et personnalité : voici bien en effet deux qualités qu'on ne saurait refuser à Charles Garnier, — et il semble que depuis bien des années, en architecture, le secret en avait été perdu. L'empire, à son apogée, n'avait-il pas voulu que l'Opéra de Paris fût conçu comme un monument unique, à la fois théâtre de premier ordre et palais destiné à des réceptions grandioses ? On peut dire qu'à ce point de vue le programme a été entièrement réalisé : la salle de l'Opéra, son foyer doublé de sa riche loggia, son escalier de marbre qui, à bien peu de chose près, est une manière de chef-d’œuvre, sont des éléments dont l'aspect est devenu familier dans le monde entier et qui ont contribué, jusque dans les pays les plus reculés, à la renommée de l'art français. Ainsi que nous n'avons pas craint de l'avancer, cette vaste construction est bien le grand œuvre de son siècle, et ce sera sans doute le dernier monument — d'abord, à la construction duquel on aura consacré le temps nécessaire, ensuite où l'on aura dépensé sans compter et où rien n'aura été épargné pour arriver au résultat voulu, — enfin le dernier peut-être où, d'un bout à l'autre d'un édifice aussi considérable, on aura fait vraiment de l'architecture, c'est-à-dire quelque chose qui se compose d'éléments architectoniques et qui est fait de belle matière : de pierre, de marbre, de bronze et de bois...

le grand escalier de l'Opéra

Malgré leurs dimensions assez vastes, la salle, ni même la scène de l'Opéra ne dépassent les mesures de celles des plus grands théâtres existants (3). Il faut pourtant déjà des voix un peu exceptionnelles pour s'imposer sans fatigue dans cet immense vaisseau. La sonorité générale, sans être paraît-il, aussi parfaite que celle de la salle provisoire de Debret, est cependant fort satisfaisante : il n'y a en somme que bien peu de places pour lesquelles l'acoustique ne soit pas excellente.

(3) La scène de l'Opéra a une ouverture de 15 m. 50 environ, la salle 20 m. entre balcons. La Scala de Milan mesurait plus, ainsi que le théâtre de Madrid et certains théâtres de Saint-Pétersbourg.

Voici donc un grand théâtre dont la somptuosité véritable, jointe à l'ampleur de ses dépendances de toute espèce, paraissait réaliser, pour les œuvres qui constituaient vers 1880 le fond du répertoire de l'Opéra, un cadre presque idéal et répondant à toutes leurs exigences. Il est moins certain que les productions ultra-modernes de notre époque un peu tourmentée se trouvent aussi bien à l'aise — au milieu de tant de motifs architectoniques d'une aussi constante symétrie, — que la pompe un peu creuse des défilés de Meyerbeer ou que la fantaisie, moins prétentieuse et plus musicale, des opéras de Rossini. Peut-être Garnier n'aura-t-il réussi à élever le temple rêvé du grand opéra qu'au moment où cette forme de l'art musical, qui depuis un demi-siècle au moins avait joui d'une vogue si populaire et si universelle, commençait à se hâter vers son déclin. Déjà les drames de Wagner, qui demandaient à être exécutés devant des salles silencieuses plongées dans une demi-obscurité, s'accommodaient-ils moins bien de la richesse d'un cadre que les grands prêtres de ce culte nouveau devaient trouver singulièrement frivole et que nos décorateurs de demain, moins tolérants, ne pourront peut-être plus supporter. Mais on ne saurait reprocher à Charles Garnier d'avoir réalisé trop bien le programme qu'on lui avait tracé et de n'avoir pas, cinquante ans d'avance, construit un théâtre pour ses petits-neveux, adapté à une forme d'art tout autre et qu'il ne pouvait même pas soupçonner.

***

L'ancien Opéra-Comique, — celui qu'a remplacé la salle actuelle construite par Bernier, — avait eu, comme beaucoup de théâtres, un dessin passablement mouvementé. Durant les quarante premières années de son existence il ne connut pas moins de quatre aménagements successifs, pour périr par le feu en 1887 et renaître de ses cendres deux ans plus tard, sous une cinquième forme qui devait être la dernière.

Il avait été construit par Heurtier, en 1783, pour la compagnie du théâtre italien et, si nous en croyons Contant et Filippi (4), on ne saurait reprocher à l'architecte cette disposition particulière, dont souffre encore le théâtre actuel, et qui lui fait tourner le dos à une voie importante pour s'ouvrir sur une place insuffisamment dégagée. « Les acteurs, disent-ils, en firent une condition à l'architecte, afin de n'être pas confondus avec leurs confrères dont les théâtres, d'un ordre inférieur, étaient situés sur les boulevards... » Nous ne savons pas ce que les chanteurs du XXe siècle peuvent penser de ce superbe isolement, mais il n'est que trop certain que lorsqu'on songea à modifier cet état de choses après le terrible incendie de 1887, les propriétaires de l'étroite bande de terrain qui sépare le théâtre du boulevard en demandèrent un prix si élevé qu'on dut renoncer à une amélioration tout à fait désirable, dont l'un des avantages eût été de créer à la scène et à ses dépendances des dégagements qui lui font presque entièrement défaut.

(4) Parallèle des principaux théâtres modernes de l'Europe. Paris, 1860.

Au cours de ces transformations successives, le théâtre d'Heurtier semblait avoir conservé tout au moins son aspect extérieur. Modifié par de Wailly dès l'année 1784, par Bienaimé en 1797, puis en 1825 par Lecointe et Hittorff, il possédait encore, après la reconstruction de Carpentier en 1840, ce haut péristyle de colonnes ioniques un peu lourdes que je me rappelle avoir admiré étant enfant. Je ne sais trop, après tout, s'il faut en conclure que j'avais mauvais goût, — car j'ai vu (et admiré peut-être) depuis bien des compositions plus mouvementées et plus fleuries que cette façade où la dignité n'allait pas sans une certaine bonhomie, — et qui sans doute ne la valaient pas.

L'éloge, malheureusement, ne saurait aller beaucoup plus loin : qu'il eût été ou non gêné par le peu d'ampleur du terrain, l'architecte avait vraiment laissé trop peu d'importance aux dégagements de toute espèce. L'exemple de tant de salles de spectacle devenues l'une après l'autre la proie des flammes n'avait pas encore donné aux constructeurs le sévère avertissement qu'il comportait. On peut presque dire que c'est de l'incendie de l'Opéra-Comique que datent les premières dispositions sérieuses prises en vue de la sécurité du public. Rien ne manqua d'ailleurs à la catastrophe de 1887 pour que la leçon fût, cette fois, salutaire... Obscurité complète, insuffisance des couloirs et des escaliers, emmarchements tournants, absence de sorties de secours, murs aveugles, portes cadenassées ou simplement s'ouvrant à l'intérieur, tout contribua à l'entassement d'une foule de malheureuses victimes qui trouvèrent la mort au fond de corridors sans issue...

le théâtre de l'Opéra-Comique

Malgré l'importance qu'avait prise depuis fort longtemps le second de nos théâtres subventionnés, on mit des années à reconstruire le monument détruit. Ce retard, d'ailleurs inexplicable, excita pendant tout un temps la verve de nos chansonniers ; mais si, en France, tout finit à l'ordinaire par des chansons, le temps, comme ailleurs, y vient à bout des entreprises les plus ardues. La reconstruction de l'Opéra-Comique donna lieu à un concours très brillant, dont le prix fut décerné à Louis-Stanislas Bernier, élève de Daumet et grand prix de l'année 1872.

Il semble que la qualité qu'on voulait ainsi récompenser ait été la clarté du plan et une disposition, simple et franche, des escaliers secondaires débouchant sur le pourtour de la salle. Il faut reconnaître que quelque chose de cet arrangement a subsisté à l'exécution ; mais il semble aussi bien que, malgré l'étude sérieuse de plan, il soit demeuré quelque chose de l'encombrement du monument disparu. Je veux croire que le programme proposé à l'architecte lui imposait la construction d'un grand théâtre (avec toutes les dépendances d'un édifice important), sur un terrain notoirement insuffisant : il ne s'agit certes pas de trouver des responsables, mais puisque ce mauvais terrain était à peine assez large pour y placer un rang de loges et une galerie de dégagement, était-il absolument indispensable, par exemple, de créer, entre les loges et cette galerie, toute une ceinture de salons qui sont bien les dépendances habituelles des loges d'un théâtre important, mais qui supposent des dispositions très amples et un terrain important lui aussi ?

La scène, de son côté, manque à ce point de profondeur que, lorsque le décor exige le moindre recul, il devient impossible aux artistes de passer en arrière de la toile de fond, et qu'au niveau du théâtre, le côté cour est entièrement séparé du côté jardin... Ce sont là des détails dont le public n'a pas à se préoccuper, mais qui multiplient bien inutilement les difficultés, toujours réelles, de la mise en scène. Ici, du reste, comme dans l'ancien théâtre, le fait que la face postérieure du monument s'appuie sur un mur mitoyen alors qu'il serait normal, de ce côté, d'ouvrir une quarantaine de fenêtres, ne contribue certainement pas peu à étouffer des dépendances qui restent insuffisantes et qu'il était impossible d'améliorer. Le terrain était vraiment trop petit pour un théâtre de premier ordre.

La décoration de cet édifice ni son architecture ne sont au surplus bien satisfaisantes. On ne semble avoir épargné évidemment ni la matière, ni le soin. Mais l'ensemble manque de caractère, d'accent, et surtout d'homogénéité. Il ne faut plus chercher ici la tenue des peintures de Baudry (bien sacrifiées, disons-le, à l'Opéra) : aucun essai de composition, aucun souci de l'effet d'ensemble. On n'a pas cherché à créer, au moyen de la peinture et de l'architecture, une harmonie : il semble qu'à des peintres, pris au hasard, on ait commandé tout un lot de toiles, grandes et petites, et qu'on les ait marouflées ça et là, au petit bonheur. Un pan de mur est occupé par une peinture très sombre, très faite, soucieuse des moindres détails : le mur opposé a été donné à un pointilliste dont la toile, traitée plus largement, demeure d'une tonalité très claire. Et ce manque, un peu cruel, d'unité et de cohésion se retrouve malheureusement partout. Le détail même de l'architecture n'échappe pas entièrement au même reproche, assemblage de morceaux dont certains sont agréables, mais qui, sans être précisément disparates, ne concourent pas à un ensemble homogène susceptible de produire par là même une impression : c'est une œuvre honnête, dont certaines dispositions sont louables, mais qui manque par trop d'ampleur pour présenter un réel intérêt.

***

Que dirions-nous du théâtre italien de la place Ventadour ? Construit en 1828 par Huvé pour l'Opéra-Comique, qui d'ailleurs y fit de mauvaises affaires, il se distinguait par sa descente à couvert, qui, sous la salle, traversait le bâtiment dans sa largeur. Il fut transformé pour l'Opéra italien qui y connut, vers 1845, toute une série de brillants succès : et il ne survécut guère à la vogue des chanteurs italiens eux-mêmes, dont il semblait vers 1870 qu'il fût tout à fait impossible de se passer, dont le succès était persistant — et dont le répertoire lui-même, aujourd'hui, est pour la majeure partie complètement oublié. Quel souvenir reste-t-il à l'heure actuelle d'opéras tels que Norma, qui soulevèrent pourtant, pendant de longues années, l'enthousiasme d'un public très nombreux ?... Il n'en est que plus curieux à constater que, de tout l'ancien répertoire du nouvel Opéra (et nous entendons par là celui qui fut exécuté couramment pendant les vingt premières années de son existence — de 1875 à 1895 — ), ce sont encore des œuvres de Verdi telles que Rigoletto et Aïda, de tendances en somme peu révolutionnaires, qui ont survécu sur l'affiche à bien des opéras d'inspiration plus moderne qui prétendaient marquer un sérieux progrès sur l'immense production de Rossini.

***

Le nouvel Opéra-Comique, qui ne faisait que consacrer, à vrai dire, un type de théâtre passablement ancien, avait ouvert ses portes assez à temps pour accueillir les visiteurs de cette exposition de 1900 qui marquait, elle aussi, bien plus le crépuscule du XIXe siècle que l'aurore du siècle nouveau. C'est à peine si le ciment armé s'y était signalé par quelques tentatives isolées, — dont certaines même furent peu heureuses, par suite de décintrements trop hâtifs.

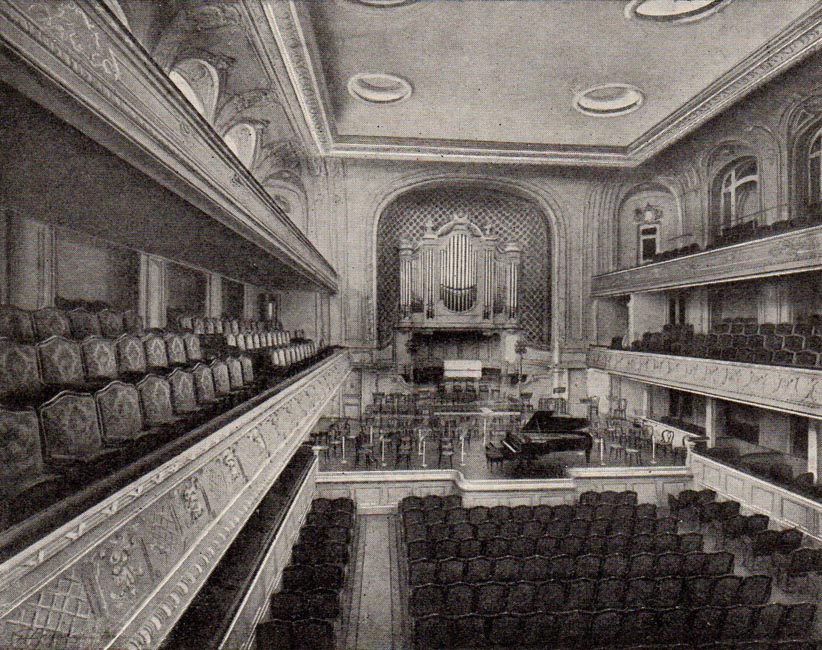

Onze ans plus tard on inaugurait pourtant le grand théâtre des frères Perret, cette salle de spectacle des Champs-Elysées dont la construction révolutionnait à proprement parler l'art de bâtir, dont les dispositions et le décor lui-même s'inspiraient de principes entièrement renouvelés et qui, pour être l'œuvre de précurseurs, à une époque où toute esthétique nouvelle était proprement à créer, témoigne vraisemblablement d'une autorité réelle pour n'avoir pas, depuis lors, plus vieilli.

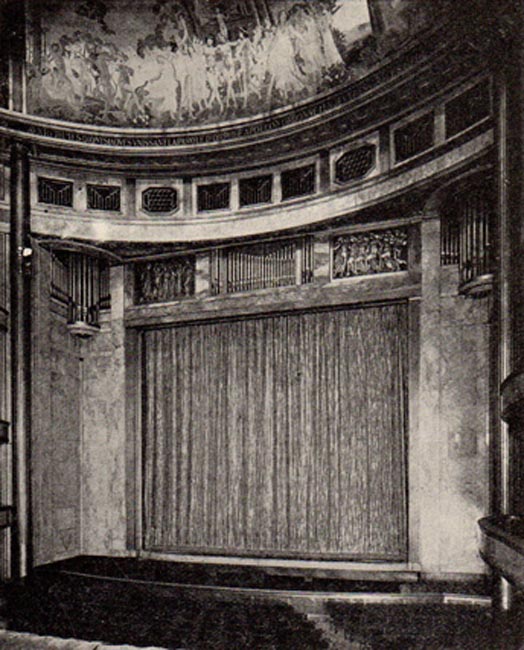

intérieur du Théâtre des Champs-Elysées

Entièrement conçue en ciment armé, la construction de cet édifice, assez important pour comporter un très grand théâtre et un plus petit, reste, en dépit de la complexité qui en résulte, d'une simplicité incroyable, faite pour surprendre les mieux avertis. Que les multiples poteaux constituant les montants verticaux de l'immense ossature puissent traverser toutes les parties d'un plan qui demeure harmonieusement établi, tous les étages d'une coupe compliquée, sans que ces points d'appui nous gênent nulle part et sans que l'effort se fasse sentir à aucun moment, il y a là, au premier abord, une énigme architecturale qu'il est inutile d'attribuer à un hasard heureux. Sans doute y a-t-il là aussi quelque chose de cette apparente facilité qu'on rencontre, au cours des siècles, dans quelques œuvres définitives, où l'artiste semble avoir arrêté sans la moindre recherche les lignes d'une conception tellement simple qu'il est impossible, dès lors, de l'imaginer autrement. Peut être, hélas, la plus haute récompense qu'on puisse ambitionner est-elle cette certitude de n'être compris que du très petit nombre, — en fait, de ceux-là seuls qui savent l'effort que peut représenter la réduction à quelques lignes essentielles d'un programme tant soit peu compliqué...

Ce parti-pris une fois admis de simplification à l'extrême et de construction naïvement exprimée, les architectes n'ont pas craint d'en accepter toutes les conséquences pour en tirer une formule décorative qui pouvait surprendre en 1911, mais qui sera évidemment celle de demain. A quelqu'un qui leur demandait une définition de l'architecture (5), les frères Perret se bornaient à rappeler cette phrase, d'ailleurs frappante, de Fénelon : « Il ne faut admettre dans un édifice aucune partie destinée au seul ornement ; mais, visant toujours aux belles proportions, on doit tourner en ornements toutes les parties nécessaires à soutenir un édifice... » J'entends bien que Fénelon, — qui ne dédaignait pas de s'occuper des théâtres, — se fût peut-être représenté celui-ci, malgré tout, avec un peu plus d'astragales et d'inutiles festons ; mais le principe n'en était pas moins excellent à retenir et il est certes réconfortant de voir qu'on a su en tirer, pour la réalisation d'un monument si moderne, un aussi fructueux enseignement.

(5) Voir l'article de Marie Dormoy dans l'Amour de l'Art de janvier 1923.

Nous sommes ici fort loin, c'est bien évident, de la conception de l'Opéra de Garnier. Le programme n'a pas changé, mais à cinquante ans de distance, son interprétation a donné lieu à des solutions qui semblent n'avoir plus que peu de chose de commun, tant le point de vue esthétique des architectes, aussi bien que celui du public, s'est lentement et continuellement déplacé. Tout le luxe de pompe extérieure, qui exigeait d'ailleurs un terrain énorme et qui joue un rôle capital dans la composition de Garnier, a été délibérément sacrifié. Plus de vastes perrons d'accès, plus d'escaliers monumentaux, de loggias, ni même de foyer..., mais des dégagements qui, disons-le, n'ont rien perdu de leur ampleur nécessaire, et des escaliers modestes conduisant à des étages peu nombreux. Les architectes vous diront qu'un grand théâtre de musique exige un certain recueillement, que sa vie est toute intérieure, que c'est « un temple de l'art fermé aux bruits du dehors ». Et rien n'est plus juste en vérité, — si toutefois les œuvres qu'on représente conservent une haute tenue, si ce sont des œuvres en effet, et si l'on s'adresse à un public suffisamment éduqué pour les comprendre. C'est de cette conception très hautaine qu'est née la façade de l'Avenue Montaigne, cette grande paroi presque aveugle, percée seulement à sa partie inférieure des vastes vomitoires de sortie. Et c'est un peu du même esprit, de cette idée d'un théâtre-temple, que procède cet autre principe des Perret : qu'aucun appui constructif, qu'aucune partie portante de l'ossature, ne doit recevoir le moindre ornement. Les Grecs eux-mêmes, trop sensibles pour méconnaître la valeur esthétique d'une semblable loi, ne s'y étaient astreints qu'avec une intransigeance un peu moindre, puisqu'ils encerclaient les colonnes de leur Parthénon de ce réseau aérien de cannelures dont les vives arêtes, accentuées par l'éclat du jour, les baignent éternellement de clarté. Ici, bien au contraire, aucune concession n'a été faite en faveur de la somptuosité. Certes, la voussure de la salle s'éclaire d'une brillante composition de Maurice Denis, et la simplicité un peu froide de la façade n'en accuse que mieux le caractère accentué des métopes de Bourdelle. Mais c'est surtout le procédé de la construction qui semble avoir été, si l'on peut dire, amplifié et stylisé en vue de l'effet ; et l'on ne s'est pas moins attaché à la réalisation complète et pratique des différents points du programme imposé. Qu'il s'agisse des commodités du public, de celles des exécutants, ou des facilités offertes à la mise en scène par une machinerie qui permet de satisfaire les moindres fantaisies de décorateur, rien n'a été négligé, ni sacrifié aux exigences de telle ou telle routine traditionnelle. Et voici, chose non moins appréciable, un théâtre où l'on voit et l'on entend. La courbe des gradins du parterre, aussi bien que celle de la ligne des balcons, a été étudiée de telle sorte que, nulle part, la vision ne fût diminuée ou gênée. « Quand on regarde la coupe du théâtre, a-t-on pu dire, il semble qu'une houle légère soulève ce grand vaisseau : mais une houle volontaire, et ordonnée... » Nous ne croyons pas qu'il soit possible de s'exprimer d'une manière plus frappante, ni d'accorder au talent consciencieux des architectes un éloge plus sensible et plus justifié.

Georges GROMORT.

le foyer de l'Opéra