LE RÊVE DU MENSONGE ET DE L'INCONSTANCE

aquatinte de Goya, supprimée dans l'édition définitive des Caprices. Détail. (Académie San Fernando, Madrid.)

EDITIONS ALBIN MICHEL

HENRY MALHERBE

CARMEN

Après les études qu'il a publiées sur Richard Wagner et sur Franz Schubert, Henry Malherbe nous offre aujourd'hui un ouvrage capital sur Georges Bizet. Critique musical du Temps pendant de longues années, secrétaire général puis directeur de l'Opéra-Comique, il a connu de près nombre de contemporains, d'interprètes et de familiers de Bizet. Il a été, en outre, lié d'amitié avec la femme et le fils du compositeur de Carmen.

Les causes du brusque décès du musicien de Carmen n'ont pas encore été élucidées. Bizet a-t-il succombé à la maladie ? Ou, brisé par l'amer abandon d'une femme et désespéré par la conjuration des critiques qui avaient condamné Carmen, s'est-il suicidé ? Henry Malherbe a fixé les particularités du drame qui s'est joué dans l'ombre. Il en a serré de près chaque point, sans vouloir prendre parti.

Dans cette disparition soudaine d'un grand musicien, à l'âge de trente-six ans, d'aucuns ont été jusqu'à découvrir les effets du pouvoir d'envoûtement de la gitane fataliste, évoquée avec tant d'intensité par Bizet. Mérimée qui, à une période de sa vie, fut un adepte du magisme, appelait Carmen « la jolie sorcière ». Dans la nouvelle mériméenne, comme dans la partition de Bizet, la magie tient son rôle troublant et pressant. De là, peut-être, la force mystérieuse dont Carmen s'est augmentée sur la scène lyrique.

Si, dans Carmen, le fin fond incantatoire du conte de Mérimée et de la musique de Bizet est abordé et traité comme il convient et si la figure de Georges Bizet y est remise dans son vrai jour et illuminée de nouveaux rayons, c'est le côté musical qui s'y trouve pourtant développé avec toute la largeur qui s'imposait. Trop de musicographes ont été tentés d'amoindrir l'importance de Bizet dans l'évolution des forces lyriques. On a continué d'en juger avec légèreté, même après que Nietzsche eut essayé de démontrer la supériorité de Georges Bizet sur Richard Wagner. Igor Stravinsky, qui accorde au compositeur de Carmen le premier rang dans la musique française, n'a pu venger Bizet des injustes dédains de ses commentateurs superficiels.

C'est dans Carmen que le génie de Georges Bizet s'est entièrement accompli et a jeté tout son feu. Henry Malherbe a donc passé assez rapidement sur les autres partitions du maître parisien. Avec Carmen, qui s'applique étroitement à la réalité des passions humaines, Bizet aura été le grand artisan de l'affranchissement et du renouvellement de la musique dramatique. Ce sont ses secrets de composition qu'Henry Malherbe s'est attaché à éclairer dans l'analyse très poussée qu'il a tracée de Carmen.

Du bout de sa plume prompte et acérée, Frédéric Nietzsche n'a fait qu'indiquer, avec brièveté et précision, la valeur, l'efficacité et la beauté irrésistible et légère du chef-d'œuvre de Bizet. L'étude décisive d'Henry Malherbe, qui est allé au fond de l'art du musicien de Carmen, forme la perspective et le prolongement du commentaire divinateur du grand philosophe de Roecken. A côté du Cas Wagner et des Gloses marginales sur Carmen de Nietzsche, il faut désormais placer Carmen.

Un volume in-8° grand-écu de 320 pages avec 8 hors-texte.

Du même auteur :

LA FLAMME AU POING (Prix Goncourt, 1917) (Albin Michel). Un vol. in-16.

LA PASSION DE LA MALIBRAN (Albin Michel). Un vol. in-16.

RICHARD WAGNER, RÉVOLUTIONNAIRE (Albin Michel). Un vol. in-8°.

AUX ÉTATS-UNIS, PRINTEMPS DU MONDE (Albin Michel). Un vol. in-16 avec 2 hors-texte.

FRANZ SCHUBERT, SON AMOUR, SES AMITIÉS (Albin Michel). Un vol. in-8° avec 8 hors-texte.

LE JUGEMENT DERNIER (La Sirène).

HISTOIRE DE LA MUSIQUE RUSSE (Delagrave),

CINQUANTE ANS DE MUSIQUE FRANÇAISE (Librairie de France).

EDOUARD LALO (Le Ménestrel).

A paraître prochainement :

LES ÉTOILES OBSCURES, roman.

APPARITIONS, contes.

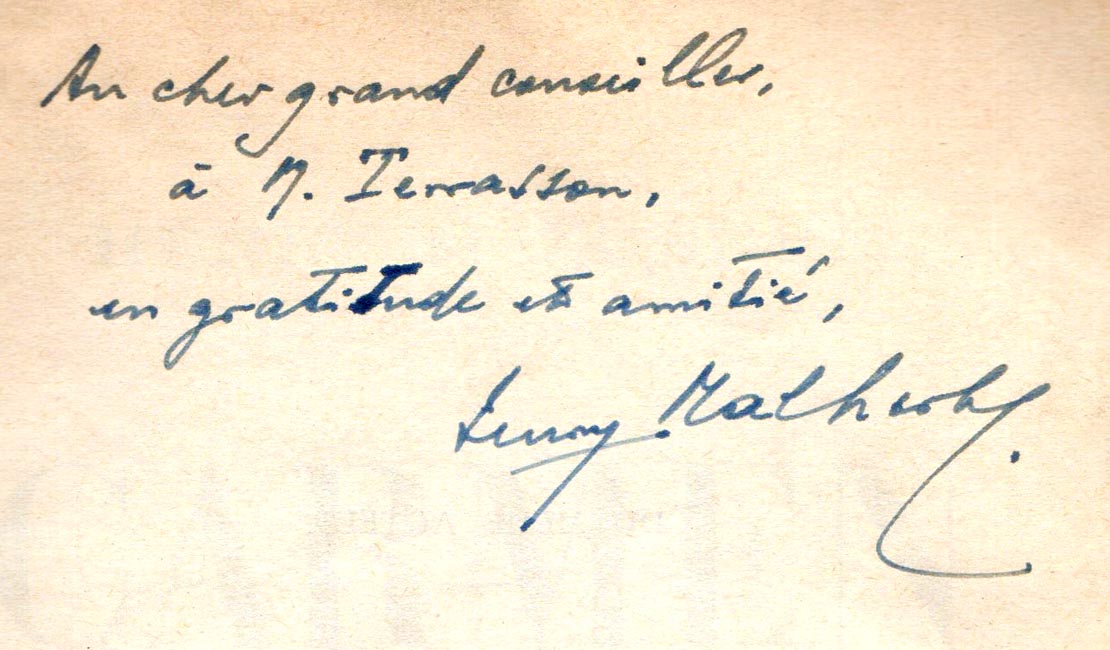

dédicace par l'auteur d'un exemplaire de son livre

HENRY MALHERBE

CARMEN

ÉDITIONS ALBIN MICHEL

22, rue Huyghens

PARIS

1951

Aux artistes du Choral et du Corps de Ballet de l'Opéra-Comique dont j'ai, depuis de longues années, éprouvé la valeur, l'ardeur au travail et le dévouement à la musique.

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos

PREMIÈRE PARTIE

LA VIE ET L'ŒUVRE DE GEORGES BIZET

I. — La Jeunesse de Bizet

II. — Bizet en Italie

III. — « les Pêcheurs de perles »

IV. — « la Jolie fille de Perth »

V. — Rencontre avec Céleste Mogador

VI. — Mariage de Bizet

VII. — Geneviève Bizet

VIII. — Transformation progressive

IX. — Suites d'une guerre

X. — « Djamileh »

XI. — « Jeux d'enfants »

XII. — « l'Arlésienne »

XIII. — Parenté entre « l'Arlésienne » et « Carmen »

DEUXIÈME PARTIE

LE MYSTÈRE DE LA MORT DE GEORGES BIZET

XIV. — Le faux échec de « Carmen »

XV. — Georges Bizet s'est-il suicidé ?

XVI. — Les « Carnets » de Ludovic Halévy

XVII. — Les obsèques de Bizet

TROISIÈME PARTIE

PROSPER MÉRIMÉE ET « CARMEN »

XVIII. — Voyages en Espagne

XIX. — La magie de « Carmen »

XX. — Le récit de Mérimée

XXI. — Un écrivain érudit et secret

QUATRIÈME PARTIE

LE LIVRET DE « CARMEN »

XXII. — Les personnages introduits par Meilhac et Halévy

XXIII. — Le scénario de « Carmen »

XXIV. — La musique légère en 1875

XXV. — Bizet a collaboré au livret

XXVI. — Les emprunts au conte de Mérimée

CINQUIÈME PARTIE

LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE « CARMEN »

XXVII. — Incidents autour de « Carmen »

XXVIII. — La soirée du 3 mars 1875

XXIX. — Vincent d'Indy à la première représentation de « Carmen »

XXX. — Frédéric Nietzsche et Georges Bizet

SIXIÈME PARTIE

LA PARTITION

XXXI. — « Carmen » et la musique espagnole

XXXII. — Le prélude

XXXIII. — Le premier acte

XXXIV. — Le deuxième acte

XXXV. — Le troisième acte

XXXVI. — Le quatrième acte

FINALE

APPENDICE

« CARMEN » AU THÉATRE-LYRIQUE

« Carmen » et la mise en scène du drame lyrique

Un ballet inspiré de « Carmen »

AVANT-PROPOS

A l'une de ses cimaises, le musée du Louvre expose le grand tableau, les Wagnéristes, achevé par Fantin-Latour en 1885. Peinture d'un rendu délicat et sévère, un peu à la manière de Rembrandt et dans ses tonalités sourdes et sombres. On songe aux Syndics des drapiers et à la Leçon d'anatomie. On y voit, portraiturés et groupés autour d'Emmanuel Chabrier, qui s'est assis devant un piano de concert : Adolphe Jullien, Armand Boisseau, Camille Benoît, Antoine Lascoux, Vincent d'Indy, Edmond Maître et Amédée Pigeon. Sur le pupitre, une partition est ouverte que Chabrier semble détailler et commenter. Les figures des experts en musique qui l'entourent sont empreintes d'émotion et de gravité.

Quelle est donc l'œuvre rare que ces musiciens, ces critiques et ces mélomanes écoutent, dans cette atmosphère de pieux recueillement ? Tout de suite, on pense que les « wagnéristes » sont réunis pour s'enchanter d'une épopée wagnérienne encore peu connue à Paris.

Eh bien ! approchez-vous du panneau ; regardez de près le rectangle blanc de la musique reproduite par l'artiste. La partition fascinante autour de laquelle Fantin-Latour a assemblé les fanatiques du culte wagnérien est celle de Carmen. L'artiste minutieux a pris le soin de peindre de son pinceau réaliste le titre du chef-d'œuvre de Georges Bizet.

Fantin-Latour, qui a illustré la Tétralogie avec des lithographies tendrement caressées, était, lui-même, fervent admirateur de Richard Wagner. Avant d'adopter le titre de la partition qu'il convenait de placer au centre de son tableau, j'imagine qu'il a dû longtemps discuter avec les modèles qu'il s'était choisis.

Wagner était mort depuis deux ans. Batailler encore pour conquérir à son art de nouveaux suffrages était désormais sans objet. Sa musique plongeait dans un mystique ravissement des auditoires de plus en plus étendus.

Sur quel chef-d'œuvre incompris et neuf le peintre et ses « wagnéristes » devaient-ils attirer l'attention ?

En 1883, après une interruption qui avait duré un peu plus de sept ans, Carmen, heureusement lancée sur les scènes lyriques de l'étranger, était enfin revenue à l'Opéra-Comique. Malgré les éloges d'une partie de la presse et bien que le chef-d'œuvre eût été poussé, en moins de trois ans, jusqu'à sa deux centième représentation, nombre de musiciens et de critiques musicaux n'avaient pas l'impression juste et entière de la valeur d'art de Carmen. Ils n'en démêlaient ni les sentiments inspirateurs, ni les recherches ingénieuses. Obsédés par leurs idées fausses, ils continuaient de considérer étourdiment Georges Bizet comme un disciple à peine émancipé de Richard Wagner, alors que, de leur vivant, les deux grands musiciens étaient restés étrangers l'un à l'autre.

Mieux que tous, les « wagnéristes » qui figuraient sur le tableau de Fantin-Latour savaient que Bizet ne s'apparentait par aucun côté à Wagner. Pourtant, ils avaient décidé, d'un commun accord, de négliger la cause wagnérienne, déjà triomphante, pour en appeler du jugement mal fondé qui avait condamné Carmen. Entre tant de partitions qui s'offraient, ils avaient arrêté leur choix sur la plus dépréciée, la plus attaquée, en 1875 : sur celle de Bizet. Ils révélaient publiquement leur admiration pour le maître français. Ils marquaient leur volonté de faire toute réparation à la mémoire du musicien original et fort de Carmen, mort sous les coups d'une cabale formée par des esprits rétrogrades.

***

Pendant les années que j'ai passées à l'Opéra-Comique, j'ai eu de fréquents entretiens avec ceux qui avaient connu Bizet. Ils voulaient paraître informés des causes de sa mort prématurée. Pour la plupart, ils soutenaient que le musicien de Carmen s'était suicidé. Comme j'opposais à leurs assertions la thèse de la maladie, — thèse admise par tous les biographes de Georges Bizet et confirmée par Geneviève Bizet elle-même, — ils répondaient que, dans les jours qui suivirent le décès du regretté musicien, la nouvelle de son suicide était tenue pour vraie dans les milieux d'art et même par certains de ses amis. Dans les loges et les couloirs de l'Opéra‑Comique, on épiloguait d'abondance sur les faits qui s'étaient produits avant la mort de Bizet et avaient pu pousser le compositeur au suicide.

Dans cette étude biographique brève, mais que je veux complète, je me crois obligé de tenir compte des propos qui ont circulé sur ce suicide. Je les rapporte tels qu'ils m'ont été communiqués au cours des douze années pendant lesquelles j'ai été attaché à la direction de l'Opéra-Comique. Plus loin, on comprendra pour quels motifs je me défends de prendre parti.

Galli-Marié, créatrice du rôle de Carmen, s'était éprise, disait-on, de Bizet. Ils se querellaient souvent. Après une dispute violente, ils s'étaient séparés. C'est à la suite de cette rupture que le musicien serait tombé gravement malade et aurait, peu après, mis fin à ses jours. A sa mort, ses nombreux amis tinrent rigueur à l'irascible cantatrice. Elle pouvait difficilement reparaître sur une scène parisienne. Ni Emile Perrin, ni Léon Carvalho qui avaient succédé à Camille du Locle ne lui firent contracter un nouvel engagement pour l'Opéra-Comique. Elle se résigna à ne chanter qu'en province et à l'étranger. Quand, après sept années d'attente, Carvalho accepta de remonter Carmen, le 21 avril 1883, il n'osa pas faire appel à celle qui avait créé de façon inimitable le rôle de la gitanilla. L'interdit qui pesait sur Galli-Marié ne fut levé que quelques mois plus tard. Le 27 octobre 1883, — plus de huit ans après la mort de Bizet, — elle fut affichée de nouveau, à l'Opéra-Comique, dans le rôle de Carmen qu'elle avait fait sien. Et cela, sur le désir exprimé par Mme Georges Bizet.

Geneviève Bizet était-elle, de son côté, pure de tout reproche, dans les cruelles épreuves qui avaient accablé Georges Bizet ? Elle ne cherchait pas à cacher ses sentiments de vive affection pour le pianiste Delaborde. Bizet n'ignorait pas ce penchant. On prétendait même qu'à son lit de mort, il n'avait fait appeler Delaborde que pour lui accorder généreusement son pardon et lui demander de veiller sur Mme Georges Bizet. Elle avait, en effet, soigné son mari, pendant sa dernière maladie, avec un dévouement digne d'admiration.

Il me faut ajouter ici qu'après la mort du musicien de Carmen, Geneviève Bizet s'était engagée à épouser, en secondes noces, le pianiste Henri Delaborde. Au dernier moment, elle revint sur sa promesse. C'est Ludovic Halévy qui fut chargé d'expliquer à Delaborde pour quelles raisons Mme Georges Bizet se refusait à une nouvelle union. Ce projet de mariage qui n'aboutit point ne suffit pas pour qu'on accepte pour véritable la clémence cornélienne prêtée à Georges Bizet sur le point d'expirer.

D'autre part, les articles offensants des critiques, publiés dans les journaux, après la première de Carmen, ont influé profondément non seulement sur le moral, mais aussi sur l'état de santé de Bizet. Si les mêmes critiques ont fait volte-face au lendemain de la mort de Bizet et couvert de louanges celui qu'ils avaient voulu discréditer trois mois plus tôt, c'est parce qu'ils avaient appris quelle suite funeste leurs chroniques avaient eues sur l'esprit et les nerfs du grand musicien. Quinze ans après la création de Carmen, le Syndicat de la Presse donnait une représentation de gala dont l'importante recette fut entièrement consacrée à un monument à Georges Bizet. Les professionnels du journalisme désavouaient ainsi avec éclat les critiques qui avaient jugé, avec une légèreté impardonnable, du chef-d'œuvre, lors de sa première audition publique.

Si, comme les éditeurs de Carmen et plusieurs contemporains de Bizet, on croit que le compositeur s'est suicidé, pourquoi ne pas admettre tout simplement que, se voyant perdu, il ait voulu abréger ses intolérables souffrances ? Je sais que, dans le monde du théâtre, on a tendance à grossir et à déformer les événements qui s'y produisent. N'a-t-on pas brodé à l'avenant sur les tristes incidents qui ont précédé la mort de Bizet ?

Par la qualité sérieuse de sa pensée, par son érudition animée et par son esprit d'ordre et de clarté, M. Daniel Halévy mérite d'être classé au premier rang des essayistes contemporains. Fils de Ludovic Halévy et cousin issu de germain de Geneviève Bizet, il possède les quarante petits volumes où son père, d'une écriture fine et penchée, a consigné les faits marquants de son existence. Existence intimement liée à celle de Bizet, dans les dernières années du compositeur.

M. Daniel Halévy s'est plié de bonne grâce à mon désir de faire la lumière sur les causes de la mort de Bizet. Il m'a affirmé que, jamais, dans sa famille, où le souvenir de Bizet était, chaque jour, rappelé, l'on n'avait soufflé mot du prétendu suicide du musicien de Carmen. Il a bien voulu me mettre entre les mains les Carnets de Ludovic Halévy. Aux pages 188 et 189 du XXXVIe tome de ces mémoires, d'un vif intérêt, j'ai lu et relu le récit de la mort subite de Georges Bizet. J'en ai reproduit l'essentiel dans la deuxième partie de mon étude.

Je signale seulement qu'à la page 189 trois lignes ont été si énergiquement rayées qu'il est impossible de déchiffrer, sous les ratures, le texte primitif. A en juger d'après ce que j'ai pu voir, dans ses Carnets, Ludovic Halévy, qui n'était pas obligé de s'en taire, n'a pas noté les bruits qu'on faisait courir sur le suicide de son cousin Georges Bizet. La question agitée, au moment de la disparition du jeune maître, dans l'anxiété et la consternation générales, n'est pas près d'être résolue.

***

En composant sa partition, avec le tourment douloureux et harcelant de pénétrer jusqu'aux sources secrètes de la passion de don José, Georges Bizet semble lui-même avoir fléchi sous le souffle dévastateur et maléfique de Carmen. Jamais encore, il n'avait été aussi longtemps absorbé par l'un de ses ouvrages. Durant deux années, avec une sorte de frénésie lucide, il avait cherché des sortilèges sonores pour évoquer l'obsédante et dangereuse sorcière d'Andalousie.

Il s'y était appliqué avec des efforts si intensément prolongés que la vision avait passé du monde des ténèbres dans celui des apparences humaines. Il sentait la présence respirante de la gitane toute proche. Il avait poursuivi et traqué le fantôme de la bohémienne. A ses appels mélodieux, le fantôme s'était levé avec les feux de la vie.

Sur les visages des femmes de caprice ou de violence qui réveillaient ses derniers désirs, le musicien croyait voir se poser le masque de Carmen. La petite devineresse des bords du Guadalquivir exerçait son pouvoir tyrannique et maudit sur l'âme et jusque sur la chair de Georges Bizet. Quand il exprimait, avec tant de sincérité pressante, les tortures de don José, il criait les souffrances qu'il endurait lui-même. Souffrances qui devaient provoquer sa mort soudaine. En faisant souvent sonner, dans Carmen, l'annonce du destin, il savait, peut-être, qu'il s'agissait de son propre destin.

***

Aucun théâtre lyrique au monde ne peut se dispenser d'afficher, chaque saison, le chef-d'œuvre de Georges Bizet. A la date où j'écris, Carmen est en route, à l'Opéra-Comique seulement, pour atteindre sa 2.700e représentation. Comme critique musical ou comme secrétaire général et directeur de l'Opéra-Comique, je l'ai moi-même entendue plus de trois cents fois. Toujours avec un plaisir nouveau, avec une émotion nouvelle et en discernant, à chaque audition, un détail piquant et rare qui m'avait auparavant échappé.

Cette musique a été divulguée par tous les moyens de transmission connus : orgues mécaniques, boîtes à musique, disques, films, radio. Elle a perpétuellement de quoi toucher, séduire, enchanter. La bohémienne fataliste chante et danse sur tous les tréteaux et, pour ainsi dire, à chaque coin de rue. Petite héroïne obligée des loisirs musicaux de chacun, elle est si familière à nos esprits qu'on ne songe plus aux côtés inquiétants de sa nature étrange.

Quel est le secret de cette puissance d'attraction sur tant d'auditeurs venus de tous bords et issus de générations successives ? Générations habituellement partagées jusqu'au divorce sur les questions d'un art qui change avec les modes et les mœurs.

Cette partition a le mouvement de la vie même. Elle a une action à la fois psychique et physique. Elle frappe tout ensemble l'âme et les centres nerveux. Elle est musique et danse, sentiment et sensation, rêve et réalité. Une énergie en jaillit qui se communique irrésistiblement aux auditeurs de toutes catégories, aux érudits comme aux ignorants, aux artistes comme aux simples gens. Musique qui retentit directement sur tous ceux qui l'entendent et qui sont eux-mêmes des résonateurs. Les ondes qui s'en dégagent sont, si je peux dire, en corrélation étroite avec les ondes émises par un auditoire, quel qu'il soit.

D'intuition et de génie ou après un travail fiévreux et opiniâtre, Georges Bizet a découvert, pour son drame, les néologismes harmoniques et les courbes mélodiques qui provoquent à coup sûr le choc émotif. Leur mise en place a été ménagée, de science théâtrale certaine, entre des locutions de tout repos et plus ou moins gracieuses et égayées.

A la création, on trouvait généralement que Carmen était d'une facture trop irrégulière, d'une inspiration trop neuve pour répondre aux dispositions de la critique et du public de l'époque.

Aujourd'hui qu'à l'encontre des opinions exprimées après la première représentation, le chef-d'œuvre a conquis une faveur immense, une faveur universelle, on s'accorde à dire que cette réussite totale, vertigineuse est due au fait que la musique en est spécifiquement populaire, qu'elle a été écrite pour le peuple. Hé non ! Les œuvres faites pour le peuple sont justement celles que le peuple refuse, à échéance plus ou moins différée. Cela donne à penser que ce sont les chants imprévus, spontanément épanchés du cœur et composés sans souci de lucre ni de succès immédiat, qui sont finalement adoptés par le plus grand nombre de groupements humains.

La partition de Carmen est d'une originalité puissante, voire agressive. A présent, elle reste aussi unique de son espèce qu'à la date où elle fut révélée aux spectateurs de l'Opéra-Comique.

A y regarder de près, Carmen est encore l'œuvre la plus déroutante, la plus audacieuse de tout le répertoire lyrique. La musique en a été tant ressassée et défigurée qu'on ne prête plus assez d'attention à ses richesses intimes, à ses particularités multiples et enchantées. Valeurs nonpareilles, éparpillées et si bien voilées et masquées par le musicien lui-même qu'on finit par ne plus les apercevoir.

Les beautés caractéristiques et subtiles d'un chef-d'œuvre lyrique, classé ou non, peuvent être méconnues aussi bien lorsque le chef-d'œuvre en question est très rarement joué que quand il l'est trop souvent. C'est parce qu'on entend Carmen à toute heure et en tous lieux, depuis de longues années, que, pour des esprits sans curiosité ni culture, la partition a perdu de sa tranchante singularité et de ses propriétés inventives, — par quoi elle devrait d'abord s'imposer à notre admiration.

Pour les musiciens indépendants et résolument d'avant-garde, il est réconfortant de penser que Faust et Carmen, dont le succès inépuisable se prolonge et se perpétue, furent, à leur aurore, les œuvres les plus calomniées du répertoire. Au gré de leurs nombreux censeurs, Gounod et Bizet avaient scellé leurs deux chefs-d'œuvre d'une empreinte trop personnelle. Ils avaient mis trop d'innovations dans leur musique théâtrale. Innovations si bien incorporées dans la langue des compositeurs dramatiques suivants qu'elles semblent maintenant toutes simples et naturelles.

Plus que dans Faust, il y a dans Carmen, à travers des pages de gaîté légère, une force juvénile et saine, une sincérité prenante, un pathétique naïf et profond, un coloris intense, un feu de passion vraie. Georges Bizet a, en quelque sorte, humanisé la musique théâtrale. Il l'a plongée dans notre réalité quotidienne. Les véristes, venus à sa suite et qui se réclament de lui, n'ont pas eu, dans leurs improvisations fades ou brutales, ses scrupules de conscience ni ses raffinements de forme et d'idées.

Quoi qu'il en soit, Carmen est la haute source, la première station de la musique dramatique moderne. C'est à partir de Carmen que la langue mélodique et harmonique des compositeurs de la scène s'est enrichie d'expressions et de dosages sonores que notre théâtre lyrique ignorait auparavant. Conquêtes essentielles, désormais assurées et dont profiteront ceux qui succéderont à Bizet. A tous les artistes qui s'aventurent sur la scène musicale, Carmen aura ouvert de larges horizons d'une séduction magnétique.

On imagine difficilement les obstacles de toute nature que Georges Bizet eut à surmonter pour édifier, comme il l'avait projeté, son chef-d'œuvre suprême, destiné à l'Opéra-Comique. La salle Favart avait alors, avec la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, un traité qui lui interdisait de représenter d'autres ouvrages que les opéras-comiques coulés dans les moules traditionnels, avec dialogues parlés et musique par tranches. Coûte que coûte, il fallait que Bizet s'accommodât de vaines formules qui donnaient, dès cette date et de façon visible, des signes d'épuisement.

Que de calculs pour échapper aux conventions respectées des musiciens à la mode et de tous les habitués de la salle Favart ! Que de courage pour faire passer sa pensée personnelle dans la partition; pour rendre l'expression plus pénétrante avec des accents vrais et tirés du cœur ; pour s'écarter du langage empommadé, poncif, réglementaire et dont les tournures étaient obligatoirement empruntées à un fonds lyrique commun ; pour, enfin, faire preuve d'imagination, d'initiative, d'originalité !

Bien des études ont été faites de Carmen. A mon sens, on n'y a pas suffisamment insisté sur les bonheurs d'expression du grand musicien; sur ses découvertes en dessous ; sur ses recherches des nuances justes pour traduire les sentiments ; sur les changements, lourds de conséquences, qu'il a réussi à amener dans la nouvelle organisation des formes sonores.

En s'attelant à sa besogne de bon ouvrier de la musique, en s'acharnant à mieux faire, Georges Bizet ne se doutait pas lui-même qu'il serait tenu, un jour, pour l'un des plus intrépides libérateurs de l'art des sonorités, pour le créateur du drame moderne chanté, pour le fondateur du réalisme dans le domaine du théâtre lyrique.

Jamais il ne s'est posé en réformateur. Durant sa brève existence, il n'a pas songé à faire étalage de théories ambitieuses ni à lancer des manifestes séditieux et enflammés. Doué à miracle, il avait néanmoins appris son métier avec obstination, avec ferveur, et en avait pénétré tous les secrets. Il ne s'appliqua d'abord qu'à des ouvrages agréables. En essayant d'extraire de son art tout ce qu'il pouvait contenir de neuf et de vibrant, il parvint à élargir les principes reçus de ceux qui l'avaient précédé. Ainsi, il trouva sa propre voie. Seules, ses trois dernières partitions renferment des éléments qui n'appartiennent qu'à lui et portent ostensiblement sa marque.

Encore ne voulait-il pas heurter le public de son temps. Jusque dans ses productions de la fin, il enveloppe, estompe tout ce qu'il introduit de personnel dans le langage des sonorités. Il s'efforce à unir ses inventions avec les procédés en circulation et en honneur dans l'ancien théâtre lyrique. Les musiciens qui l'entourent et qui ont démêlé le vrai de sa nature ne s'y trompent pas. D'autres, et parmi eux mon vieil ami regretté Adolphe Jullien, critique musical du Journal des Débats, se prennent aux artifices et s'arrêtent à la façade de Carmen.

Dans les pages qui vont suivre, je tâcherai de faire la part exacte des choses. Déjà dans Djamileh, Jeux d'enfants et l'Arlésienne, on observe combien Georges Bizet peine, sous les contraintes de la musique régnante, pour sauver son originalité et se hisser aux altitudes et aux belles libertés. Avec Carmen, il fait éclater le vieux cadre de l'opéra-comique, crève le ciel de toile peinte du théâtre lyrique et s'élève dans le plein air purifié, vivifiant et lumineux. Sa dernière partition brille d'une flamme inextinguible. Comme brillent au firmament les étoiles, avec leurs éternels miroitements.

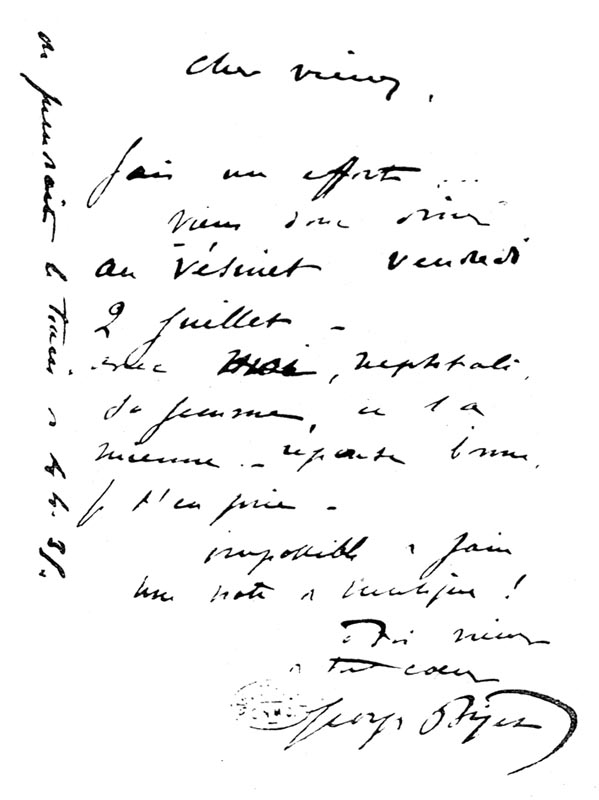

lettre autographe de Georges Bizet

PREMIERE PARTIE

LA VIE ET L'ŒUVRE DE GEORGES BIZET

I

La musique occupe le fond de la vie de Bizet, dont Carmen est la flamme extrême. Il est nécessaire d'évoquer ici l'existence du compositeur, à ses principales stations, et d'en éclairer les points saillants. Je le ferai avec la simplicité que Bizet aimait par-dessus tout. Je n'y ajouterai que quelques détails biographiques qui ne figurent dans aucune étude consacrée au musicien de Carmen. Détails que je tiens de la femme et du fils de Georges Bizet.

Georges Bizet est né le 25 octobre 1838, à Paris, 26, rue de la Tour-d'Auvergne, sur la pente commençante du divertissant quartier montmartrois. De là, peut-être, son caractère enjoué, cette vivacité d'esprit, cette jovialité frondeuse qu'on respire avec l'air dans ce coin pittoresque de la capitale. Son père, Adolphe Bizet, était professeur de chant. Son oncle, François Delsarte, également professeur de chant, jouissait d'un grand renom. Sa mère était une pianiste de mérite et sa tante maternelle, Mme Delsarte, une virtuose du piano, fort estimée en son temps. A la mairie du IXe arrondissement, l'enfant fut, dit-on, déclaré sous les prénoms d'Alexandre-César-Léopold. Prénoms pompeux sous lesquels il fut inscrit au Conservatoire. Ses parents, ses amis et tous ceux de son entourage l'appelaient Georges. Lui-même signa ses partitions Georges Bizet.

Les registres de l'état civil ayant été détruits sous la Commune, on n'a pu retrouver l'acte de naissance qui portait les prénoms d'Alexandre-César-Léopold. En revanche, l'acte de baptême, dressé sous le numéro 37, en l'église Notre-Dame-de-Lorette, a subsisté. On y lit ces lignes : « Le 16 mars 1840, a été baptisé Georges, né le 25 octobre 1838, fils d'Adolphe-Armand Bizet, professeur de chant, et de Aimée-Léopoldine-Joséphine Delzar. » (Le prêtre a déformé le nom de Delsarte.)

Dans cette atmosphère familiale, saturée de musique, Georges Bizet devait être vite initié à l'art des sonorités. Dès l'âge de quatre ans, il connaissait les premières notions de solfège que lui avait enseignées sa mère. A huit ans, il jouait correctement du piano et avait appris en partie l'harmonie. Son père le présentait, un an après, à Meifreid, membre du Comité des études du Conservatoire. Le grave personnage fut surpris par la science dont témoignait déjà l'enfant. Victor Wilder nous a raconté leur entrevue :

— Que sait-il faire ? demanda Meifreid.

— Placez-vous devant le clavier, dit le père de Bizet, frappez les accords que vous voudrez et il vous les nommera sans faire une erreur.

Le dos tourné à l'instrument, l'enfant nomma, en effet, sans hésiter, tous les accords que Meifreid lui faisait entendre et qu'il choisissait à dessein dans les tonalités les plus inusitées.

Malgré la recommandation de Meifreid, le petit Georges Bizet ne put être admis au Conservatoire. Aucune place d'élève n'était vacante, cette année-là, dans les classes de solfège et de piano. L'enfant prodige suivit, en qualité d'auditeur, les cours de piano de Marmontel. Ce n'est qu'à l'âge de douze ans qu'il fut régulièrement inscrit sur les registres de l'établissement du faubourg Poissonnière.

Six mois plus tard, Bizet remportait la première médaille de solfège et, à l'âge de quatorze ans, le premier prix de piano, dans la classe de Marmontel. Zimmermann, qui avait longtemps brillé dans l'enseignement du contrepoint et de la fugue et avait abandonné cette branche de l'écriture musicale, voulut absolument enseigner la matière en question au jeune Bizet. A dix-sept ans, notre étudiant obtenait le premier prix de contrepoint et fugue et, dans la classe de Benoît, le premier prix d'orgue. Elève de Fromental Halévy, pour la composition, il fut présenté au concours de Rome. Il n'avait pas encore atteint dix-huit ans, quand il conquit le second Grand Prix de Rome. Cette année-là, le premier Grand Prix ne fut pas décerné. Bizet l'avait mérité, de l'avis de tous les jurés. Il avait été trouvé trop jeune pour être envoyé en Italie. Il dut attendre l'année d'après pour recevoir le premier Grand Prix, avec la cantate Clovis et Clotilde.

Dans l'intervalle, Bizet avait participé à un concours d'opérettes, organisé par Jacques Offenbach, alors directeur du théâtre des Bouffes-Parisiens. Le livret imposé était le Docteur Miracle de Léon Battu et Ludovic Halévy. Les deux premiers prix ex-æquo furent attribués à Georges Bizet et à son condisciple dans la classe de Fromental Halévy, Charles Lecocq. On joua alternativement les deux ouvrages sur la scène des Bouffes-Parisiens.

Lecocq allait se consacrer définitivement à la musique légère. Il sut en recueillir tous les avantages. Bizet faillit être entraîné du même côté. Son humeur joyeuse, sa facilité l'y poussaient.

Six mois après sa venue à Rome — il n'avait pas encore tout à fait vingt ans — il écrivait : « Je suis décidément fait pour la musique bouffe et je m'y livre complètement. » Il ne refoula ce penchant qu'à regret, tout en y cédant plus d'une fois, au cours de son existence.

On peut remarquer que ce sont justement les musiciens qui n'affectaient pas un maintien sévère, ceux qui s'abandonnaient sans contrainte au plaisir, à la raillerie, à la gaîté, ceux qui se défiaient de l'emphase et de la solennité — un Mozart, un Bizet, un Moussorgski, un Chabrier, un Debussy — oui, ce sont ceux-là qui ont conféré à leur art ses accents les plus neufs, les plus humains et les plus profonds.

II

Parti de Paris le 21 décembre 1857, Georges Bizet ne parvint que le 27 janvier 1858 à Rome. Il devait y accomplir le stage de deux années, imposé aux lauréats du premier Grand Prix pour la composition musicale.

Carafa, frère cadet du prince Carafa de Colobrano et arrière-petit-neveu du pape Paul IV, ancien chef d'escadrons des hussards de Murat, devenu compositeur et professeur au Conservatoire de Paris, tint absolument à donner au jeune voyageur une lettre de recommandation pour le compositeur Mercadante, alors en grand renom. Bizet décacheta la lettre et la lut, avant de la remettre. Elle était ainsi conçue : « Mon vieil ami, je te recommande vivement le porteur de la présente, M. Bizet, lauréat du Conservatoire. C'est un jeune homme sympathique et bon garçon, mais, soit dit entre nous, en fait de talent, c'est un âne. » Je donne ici la version communiquée par le sculpteur Maxime Real del Sarte, cousin de Georges Bizet.

Dans son livre, Georges Bizet et son œuvre, Charles Pigot a publié un autre texte de cette « lettre de recommandation ». Bien entendu, Bizet ne fit pas parvenir la missive à Mercadante. « J'ai pris le parti, écrivait-il, de ne jamais remettre de lettre de recommandation cachetée. Celle que le père Carafa m'avait donnée me sert de leçon. J'ai eu assez bon nez en la décachetant sans la porter. » A son retour à Rome, Carafa demanda à Bizet pourquoi il ne s'était pas servi de « la lettre de recommandation ». Bizet répliqua astucieusement : « Monsieur Carafa, quand on a la chance d'avoir un autographe d'un homme comme vous, on le garde. » Dans une lettre qu'il envoyait de Rome le 19 janvier 1860, Bizet ne ménageait pas le musicien napolitain, ami et grand protégé de Rossini. « Vieux crétin, va ! disait-il. Je te promets, ô père Carafa, d'écrire un jour ta biographie et de donner cette lettre à la fin du volume en guise d'autographe ! Ce sera édifiant ! » Carafa, devenu membre de l'Institut, où il remplaça Lesueur, est mort en 1872.

Bizet éprouva d'amères désillusions à son arrivée à Rome — tout comme Berlioz et Debussy. Pourtant, à l'encontre de ces deux grands musiciens, il fut vite conquis à l'Italie. Si l'on y jouait de façon ridicule de la musique plus ou moins honorable (*), les peintures, les sculptures, les jardins et les paysages provoquaient son admiration.

(*) Dix-neuf ans plus tôt, Stendhal, enthousiaste de l'Italie, écrivait pourtant dans la Chartreuse de Parme : « ... Fabrice pleura à chaudes larmes pendant plus d'une demi-heure. Par bonheur, une symphonie de Mozart, horriblement écorchée, comme c'est l'usage en Italie, vint à son secours et l'aida à sécher ses larmes » (p. 467-468 de l'édition originale).

Très liant, il noua de nombreuses amitiés dans la Ville éternelle et, grâce à sa virtuosité de pianiste, s'attacha jusqu'à l'austère Schnetz, directeur de la villa Médicis. Tant et si bien qu'au lieu de passer la troisième année de son stage en Allemagne, comme le voulait le règlement, il demanda à rester en Italie. L'autorisation lui en fut accordée. Mais, à la fin d'août 1861, il regagna à grand-hâte Paris, Il venait d'apprendre que sa mère était gravement malade. Elle mourut peu de temps après le retour de son fils unique.

Les années qu'il passa en Italie furent peut-être les meilleures de son existence besogneuse, laborieuse, fiévreuse, — de son existence trop rapidement consumée. Malgré ses voyages dans la péninsule, malgré son assiduité dans les salons romains où il était sans cesse invité pour faire admirer son talent de pianiste (« Tu as raison de me recommander de n'être pas paresseux, écrivait-il à sa mère, je vais presque tous les soirs dans le monde »), il travaillait à plusieurs partitions. Pour décrocher le Prix Rodrigues, qui était de mille cinq cents francs, il composa un Te Deum. « Tantôt je le trouve bon, disait-il, tantôt je le trouve détestable, ce qu'il y a de certain, c'est que je ne suis pas taillé pour la musique religieuse. » Il comptait sur les mille cinq cents francs pour faire le voyage de Naples. Le Prix Rodrigues échut à son camarade de la villa Médicis, Barthe.

Bizet se consola de l'échec qu'il prévoyait. Après avoir songé à une Parisina, dont Donizetti avait déjà fait la musique, il s'attaqua à un opéra-bouffe en deux actes, Don Procopio, qu'il jugeait davantage dans ses cordes. Dans une lettre à son professeur Marmontel, en date du 11 janvier 1859, il révélait ses projets : « Je travaille beaucoup, je termine un opéra bouffe italien ; je ne suis pas très mécontent... Sur des paroles italiennes, il faut faire italien ; je n'ai pas cherché à me dérober à cette influence... J'enverrai pour la deuxième année la Esmeralda de Victor Hugo, et pour la troisième une Symphonie. Je n'élude point les difficultés, je veux mesurer mes forces pendant que le public n'a rien à y voir (*). »

(*) Les musiciens, pensionnaires de la villa Médicis, sont tenus d'envoyer chaque année à la Section musicale de l'Académie des Beaux-Arts une partition sur laquelle un membre de l'Institut doit rédiger un rapport. Ces « envois de Rome » sont exécutés dans une matinée spéciale, au retour à Paris des lauréats des premiers Grands prix.

Retrouvé, en 1895, dans les papiers d'Auber, Don Procopio ne fut joué pour la première fois que le 6 mars 1906, sur le théâtre de Monte-Carlo. Le manuscrit en avait été retouché et complété, avec des soins diligents et pieux, par Charles Malherbe. « L'opera-buffa in due atti » n'offre qu'un intérêt de document. L'influence italienne, avouée par Bizet, s'y manifeste avec excès. J'ajoute que la Sérénade de Smith, au deuxième acte de la Jolie fille de Perth, a été extraite de la partition de Don Procopio.

La Esmeralda, dont Mlle Bertin avait fait auparavant un opéra, ne fut pas mise en musique par Bizet. Le jeune compositeur se proposa d'écrire tour à tour Carmen sœculare, d'après Horace et dont Philidor avait fait jouer une adaptation à Londres, en 1769, un opéra-comique sur l'Amour Peintre de Molière et, huit ans avant les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, un Tonnelier de Nuremberg, d'après Ernest Hoffmann et où se trouve un concours de chant comme dans Tannhäuser et les Maîtres Chanteurs. Il se rabattit sur les Lusiades de Camoens (et non la Lusiade comme l'ont écrit certains de ses biographes attitrés) dont il tira une « symphonie descriptive avec chœurs », intitulée Vasco de Gama. Ce fut son second « envoi de Rome ». Comme dernier « envoi de Rome », il adressa à l'Institut une Suite d'orchestre en deux mouvements : Scherzo et Andante-marche funèbre. Huit ans plus tard, le Scherzo fut incorporé dans la symphonie Roma et le thème de l'Andante-marche funèbre fut repris pour l'entrée de Leïla, au troisième acte des Pêcheurs de perles.

Le 4 août 1859, il partit pour Naples avec quatre de ses camarades de la villa Médicis. Le jour même de son arrivée, il tombait malade. « Je ne t'ai pas parlé de ma maladie, écrit-il le 17 août à sa mère, mais j'ai eu à la gorge une ulcération très douloureuse, quoique sans gravité. J'ai été malade pendant huit jours. Au mois de mai prochain, j'aurai peut-être encore quelque gonflement d'amygdales et ce sera tout, car cette maladie, chez moi, tient à la croissance. » Avant de quitter Naples, le 24 octobre 1859, il annonce qu'il avait été de nouveau obligé de s'aliter, pendant une douzaine de jours, à cause d' « une grippe, mal de gorge, douleur, etc... » Toute sa vie, il souffrit d'angine, rhinite et pharyngite. C'est par une angine, nous a-t-on dit, que débuta le mal qui devait l'emporter, seize ans plus tard.

Avant de quitter l'Italie et de regagner définitivement Paris, il s'interrogeait sur les bénéfices artistiques qu'il avait tirés de son séjour prolongé à la villa Médicis : « Aurai-je fait en ces trois années assez de progrès pour prendre dans l'art musical la place que je voudrais tenir ? C'est ce que je n'ose espérer... » Les renseignements successifs et précis qui nous sont fournis par sa correspondance nous permettent de noter que l'essentiel lui manquait encore en qualité originale.

S'il s'est pénétré des beautés plastiques du passé, un peu partout étalées sous le ciel italien, s'il a fait une collecte de souvenirs qui ont enrichi son goût et sa mémoire, il n'a pas trouvé là le cadre heureux pour le développement de sa personnalité. Dans les ouvrages qu'il a écrits pendant cette période, sa nature de talent est loin d'être définie. Ce sont de brillants exercices d'école rédigés avec une pédanterie enivrée d'elle-même. Dans cette première période de production, Bizet restait fidèle aux procédés à la mode et aux recettes qui réussissaient le mieux auprès du public régnant.

A la villa Médicis, les formules académiques étaient et sont probablement encore érigées en article de foi. Bizet était trop jeune pour ne pas se plier aux règles en vigueur. Il se laissait pénétrer par les conventions, par les modèles qu'adoptaient tous ceux qui l'entouraient. D'être sorti du milieu parisien durant près de trois ans, lui aura, du moins, servi à devenir plus habile de métier, à avoir le goût mieux informé sur les arts voisins du sien.

Il y a déjà, en lui, une force secrète, un pouvoir mystérieux qui ne sont perceptibles qu'à quelques personnages rencontrés sur sa route. C'est ainsi qu'Edmond About, dont la finesse de tact et la curiosité en éveil ne se trompent pas et savent chercher et trouver le mérite, lui déclare, quatre mois après son entrée à la villa Médicis : « Si vous ne prenez pas une des plus belles places du monde musical, vous démentirez évidemment toutes les chances et toutes les prévisions. »

Pour qui sait voir et prévoir, cet étudiant en musique remuant, volubile qu'est Georges Bizet à vingt ans, ce Georges Bizet qui prodigue, sans discernement, son enthousiasme, porte déjà la trace brûlante du sort qui lui est réservé.

III

Rentré précipitamment à Paris, au mois de septembre 1861, Georges Bizet a l'immense chagrin de perdre sa mère. Tous les plans qu'il avait formés sont anéantis. Son père a pris de l'âge et, accablé par la douleur, ne peut plus donner de leçons de solfège ni de chant. Les économies ont fondu. Comment subsister ?

Le jeune musicien se jette, tête baissée, dans le travail. Il fait appel à ses maîtres, à ses amis pour trouver à s'employer. Il accepte toutes les besognes, auprès des éditeurs, recrute des élèves pour la composition, pour l'harmonie, pour le solfège, voire pour le chant.

Grâce à son oncle Delsarte, qui avait été le professeur de chant de Mme Miolan-Carvalho, Georges Bizet est introduit auprès de Léon Carvalho, directeur du Théâtre-Lyrique. Il en devient le lecteur. Il déchiffre les partitions inédites et en réduit l'orchestre, à vue, avec tant de prestesse et de talent que Carvalho finit par s'intéresser de près aux œuvres, à la vie et à l'avenir d'un débutant aussi doué pour son art. Dans cette période de lutte pour le pain de chaque jour, aucune place n'est laissée à la méditation ni à la rêverie. La facilité et l'imitation suppléent à la pensée originale qui se dérobe.

Bizet ne veut et ne peut être qu'un bon praticien, rompu au métier. « Je n'ai jamais connu la misère, écrira-t-il plus tard, mais je sais ce que c'est que la gêne et je sais combien cela frappe sur l'intelligence. »

Pour s'assurer de quoi vivre, il fait des transcriptions à tour de bras. Aux éditions Heugel, il publie le Pianiste chanteur qui ne comprend pas moins de cent cinquante morceaux, divisés en six séries. Au milieu de toutes ces occupations, il garde encore le souci de sa carrière à courir. Il fait recevoir à l'Opéra-Comique la Guzla de l'Emir, pièce lyrique en un acte, sur un livret de Michel Carré et Jules Barbier. Au Cercle des Mirlitons, on exécute, d'abord avec succès, le Scherzo de sa Suite d'orchestre, puis, en nouvelle audition, aux Concerts Pasdeloup, le 11 janvier 1863, le même Scherzo qui provoque, sans aucune raison, un véritable scandale. Enfin, Carvalho, qui vient de se voir allouer par le comte Walewski, ministre des Beaux-Arts, une subvention de cent mille francs, confie à Georges Bizet le livret d'un opéra en trois actes de Michel Carré et Cormon, les Pêcheurs de perles.

Bizet se met aussitôt à la composition de l'important ouvrage et renonce à voir créer la Guzla de l'Emir, déjà entrée en répétitions. Il retire son manuscrit de l'Opéra-Comique. Manuscrit qu'il détruira plus tard. La Guzla de l'Emir ne fut représentée à l'Athénée que dix ans après et sur une autre musique due à Théodore Dubois.

Les Pêcheurs de perles sont donnés, en première représentation, au Théâtre-Lyrique, le 29 septembre 1863. Georges Bizet n'a pas encore tout à fait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Le soir de la première, la jeunesse l'acclame. La critique est plus réservée sinon franchement mauvaise. Elle reproche au musicien d'imiter Verdi, Félicien David et lui fait grief — ce qui est un comble — d'appartenir à l'école wagnérienne. Seul, Hector Berlioz lui consacre, dans les Débats, un feuilleton favorable et d'une singulière clairvoyance. Plus tard, Bizet lui-même jugera sévèrement la partition et ne reconnaîtra quelque valeur qu'à certains passages des Pêcheurs : au premier acte, l'Andante du duo de Nadir et de Zurga et la Romance de Nadir ; au deuxième acte, le Chœur chanté dans la coulisse et la Cavatine de Leïla ; au troisième acte, l'Air de Zurga. Les Pêcheurs de perles n'ont été représentés que dix-huit fois sur le Théâtre-Lyrique.

L'ouvrage ne fut repris que vingt-trois ans plus tard sur la scène du casino d'Aix-les-Bains. Les directeurs des théâtres lyriques italiens, sensibles au « mélodisme » verdien de la partition, jouèrent ensuite sur toutes les scènes de la péninsule les Pêcheurs de perles. L'opéra de Bizet fut ramené en France, en 1919, et remonté, d'abord au Trianon Lyrique, puis, en 1928, à l'Opéra-Comique. Il fait partie, depuis, du répertoire de la salle Favart, où malgré son genre tombé en désuétude, sa forme arriérée et sa vilaine mise en scène, il triomphe auprès du public de la place Boieldieu, comme auprès de celui de la province.

Bizet eût été lui-même surpris, humilié, irrité par cette réussite d'un ouvrage en partie désavoué. Son confident, Edmond Galabert, nous dit « qu'à part deux ou trois morceaux qu'il chantait en s'accompagnant au piano, lorsque les amis qui venaient chez lui, à cette époque, le priaient de leur en faire entendre quelque chose, il en parlait comme d'une œuvre sans valeur. Le jour où il apprit que j'avais acheté la partition, il se montra fort contrarié et s'écria :

— Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu ? Je vous l'aurais donnée. D'ailleurs, vous n'aviez pas besoin d'avoir ça. »

IV

Avec la même esthétique et, de plus en plus, hanté par la musique de Verdi, Bizet écrit un opéra en cinq actes, Ivan le terrible. Le livret d'Arthur Leroy et Trianon avait été retenu par Gounod. Le musicien de Faust avait écrit pour l'ouvrage l'air du petit berger qu'on peut entendre dans Mireille, à l'acte de la Crau. Gounod, peu inspiré par le sujet, repasse le poème à son cadet. En quelques mois, Bizet achève la partition qui est lue devant Carvalho et reçue pour être montée sur le Théâtre-Lyrique, au début de l'année 1866. Il écrit, au mois de décembre, à Galabert : « Ivan est encore retardé ! Le Théâtre-Lyrique n'a pas le sou ! »

Il retire Ivan du Théâtre-Lyrique pour le porter à l'Opéra, où il n'est pas non plus représenté, malgré les promesses faites par Perrin.

Bizet finit par se désintéresser complètement du sort d'Ivan le terrible, dont le manuscrit a été légué par Mme Straus-Bizet à la bibliothèque du Conservatoire. Découvert là par les éditeurs Choudens et Schott, il va être enfin publié et représenté prochainement. Il n'y manque que l'orchestration des cent vingt-quatre dernières mesures. Henri Büsser s'est chargé de compléter la partition et d'en modifier certains passages trop démodés.

Dès 1865, Bizet a une première prise de conscience. Il veut s'éloigner du genre fade, creux ou emphatique qui sévit alors et commence sa symphonie, Souvenirs de Rome, qui sera intitulée plus tard : Roma. Mécontent de tous les travaux auxquels il s'est astreint depuis quatre ans, il se propose d'écrire une œuvre de musique pure, à l'instar de Mozart, de Beethoven, de Mendelssohn, de Schumann.

Depuis son retour de Rome, le malheureux grand compositeur a été obligé de satisfaire aux exigences des hommes du négoce musical, en écrivant non seulement les trois ouvrages dramatiques que j'ai signalés plus haut, mais aussi en faisant près de deux cents transcriptions de partitions plus ou moins recommandables, des mélodies « au galop », « d'ignobles valses », « des solos de piston », et jusqu'à une opérette, Sol-si-ré-pif-pan, et, au premier acte d'une autre opérette, Malbrough s'en va-t-en guerre.

Quand aura-t-il la possibilité d'écrire de la musique sans se préoccuper du bas niveau du goût public ni du gain à en recueillir ?

L'occasion lui en est encore une fois refusée, quand Carvalho lui apporte le scénario de la Jolie Fille de Perth, tiré par Saint-Georges et Adenis du roman de Walter Scott. Bizet signe un traité par lequel il s'engage à livrer la partition au directeur du Théâtre-Lyrique six mois après. Il se fie à sa facilité d'inspiration, à sa puissance de travail et croit qu'il va pouvoir mener de front tout ce qu'il a entrepris. Il est forcé d'interrompre l'orchestration de sa Symphonie qui ne sera exécutée, en première audition, que deux ans plus tard.

Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il accepte de mettre en musique le poème désespérément plat de Saint-Georges et Adenis. Quand il reçoit, en juillet 1866, le premier acte (la partition entière sera livrée le 29 décembre de la même année !) il ne peut s'empêcher d'écrire à son ami Galabert : « Je commence la Jolie Fille. La pièce sera jolie, je l'espère, mais quels vers !... » Le mois suivant, il y revient, dans une autre lettre, adressée au même correspondant : « Ma Fille de Perth ressemble peu au roman. C'est une pièce à effet, mais les types sont trop peu accentués. Je réparerai, j'espère, cette faute. Il y a des vers... Tenez au hasard... » Et Bizet cite quelques répliques insipides des deux héros du livret, pour finir par ce quatrain extrait du même ouvrage qu'il raille doucement :

Quelle est encore cette aventure ?

Nous n'en sortirons pas, vraiment !

Je n'y comprends rien ! Mais je jure

Que l'ami Smith est innocent !

« L'ami Smith est délicieux. Enfin, il faut travailler là-dessus. Je ne me sers pas des paroles pour composer ; je ne trouverais pas une note ! »

On peut glaner bien d'autres vers, d'espèce encore plus pitoyable, — ceux-ci, par exemple, dans le même premier acte :

... Chacun fête à sa guise

Le carnaval... et, par ce temps de bise,

On doit surtout bien boire et bien manger.

et :

Rentrons chez nous pour ne pas nous commettre

Avec des malfaiteurs ; ce serait compromettre

Notre valeur et notre dignité.

Comment l'infortuné musicien a-t-il pu « trouver des notes » sur de pareilles paroles ? La tâche lui en était d'autant plus ardue que le délai qui lui était imparti pour composer la musique était très court. Au mois de décembre 1866, peu de temps avant de porter à Carvalho sa partition achevée, il confia à Galabert : « Si vous saviez mon existence depuis un mois ! Je travaille quinze et seize heures par jour, plus quelquefois, car j'ai des leçons, des épreuves à corriger ; il faut vivre. Maintenant, je suis tranquille. J'ai quatre ou cinq nuits à passer, mais j'aurai fini. »

Le miracle est que Bizet bousculé, talonné, ait pu expédier en quelques mois un opéra en quatre actes qui, après tout, se tient debout et dépasse de beaucoup, en qualité, les ouvrages ordinaires qu'on sert au public, à cette date. On y relève même telles pages d'une variété rythmique et d'une invention harmonique dignes du génie du musicien de Carmen ; au premier acte : une partie du Prélude, le Final du Chœur des forgerons; au deuxième acte : la Danse bohémienne, l'Air de l'ivresse ; au troisième acte : le Menuet.

On est surpris de trouver, au premier acte de la Jolie Fille de Perth, une scène d'une frappante analogie avec une scène du deuxième acte des Maîtres Chanteurs de Nuremberg, scène où Hans Sachs interrompt à coups de marteau la Sérénade que Beckmesser chante sous la fenêtre d'Eva. Ni Bizet ni ses librettistes ne pouvaient avoir pris connaissance de l'œuvre de Richard Wagner. Ainsi que nous l'avons vu, Bizet avait commencé sa partition au mois de juillet 1866, alors que Wagner n'avait terminé les Maîtres Chanteurs que le 20 octobre 1867. La première représentation de la Jolie Fille de Perth eut lieu au Théâtre-Lyrique le 26 décembre 1867, tandis que les Maîtres Chanteurs ne furent créés à Munich que le 21 juin 1868. On ne saurait donc accuser Bizet d'avoir imité Wagner, là comme ailleurs. On est tenté de le croire en cette circonstance, à cause de la similitude des situations traitées par les deux maîtres. Il est vrai que les musiques, écrites par l'un et par l'autre pour la scène en question, diffèrent du tout au tout.

Après le travail épuisant qu'il vient de fournir, les critiques mordantes dont Bizet est l'objet, dans la presse, le lendemain de la première de la Jolie Fille de Perth, doivent paraître au musicien cruelles et imméritées. Il ne s'en formalise pas ouvertement. Dans le fond, il ne peut donner tort à ceux qui l'ont malmené. Il sait bien qu'il n'a usé, dans la majeure partie de sa composition, que de ses acquisitions d'école. Il s'est astreint à une tactique habile et hâtive pour conquérir la faveur populaire, au lieu de s'affranchir de règles étroites, de rechercher l'expression vraie, le trait profond, au lieu d'être le promoteur qui respire déjà en lui.

Johannès Weber, l'un de mes prédécesseurs les plus lucides et les mieux informés au feuilleton musical du Temps, n'a pas manqué de montrer, après la création de la Jolie Fille, que Bizet s'était encore fourvoyé dans son dernier ouvrage, malgré les mérites qu'on est forcé d'y reconnaître. Dans une lettre, reproduite dans la plupart des biographies du musicien, Georges Bizet s'accuse et s'excuse avec franchise. Il dissimule généreusement ses souffrances de carrière et les difficultés de la tâche précipitée dont il s'était chargé, pour répondre à l'important critique : « Non, monsieur, pas plus que vous je ne crois aux faux dieux, et je vous le prouverai. J'ai fait, cette fois encore, des concessions que je regrette, je l'avoue. J'aurais bien des choses à dire pour ma défense... devinez-les ! L'école des flonflons, des roulades, du mensonge est morte, bien morte ! Enterrons-la sans larmes, sans regret, sans émotion et... en avant ! »

Avec Jeux d'enfants, l'Arlésienne et Carmen, Bizet « prouvera » effectivement qu'il n'est pas le desservant des chapelles consacrés aux vielles idoles, qu'il a rompu avec les vaines traditions de la musique en vogue, qu'il sait combattre pour sa vérité, qu'il a, en lui, une puissance créatrice dégagée des conventions et des influences.

Dans cette Jolie Fille de Perth tant décriée, et dont l'industrie molle mais avisée n'est que trop voyante, on n'a pas remarqué que s'annonce déjà cette manière directe et osée que Bizet adoptera, amplifiera et fera rayonner dans les œuvres qui suivront. Il ne s'attarde plus ni aux préparations scholastiques ni aux développements, quand il décrit une situation ou rend un sentiment. Pour exprimer une émotion, il lui suffit de jeter une tache sonore forte, ramassée, saisissante. Déjà perce quelque chose de sa variété rythmique, de son indépendance tonale, de son invention harmonique. Bizet croit naïvement que quelques critiques perspicaces distingueront ces côtés renouvelés de sa facture. Aucun n'y regarde de près.

Peu de jours avant la première de la Jolie Fille, il écrit à Galabert : « Je suis très content de moi. C'est bon, j'en suis sûr, car c'est en avant. » Et, après la répétition générale : « La partition de la Jolie Fille est une bonne chose. Je vous le dis, parce que vous me connaissez. L'orchestre donne à tout cela une couleur, un relief que je n'osais espérer, je l'avoue !... Je tiens ma voie. Maintenant, en marche ! Il faut monter, monter, monter toujours ! »

A la sortie du théâtre, il est persuadé de sa réussite. « Mon ouvrage a obtenu un vrai et sérieux succès. Je n'espérais pas un accueil aussi enthousiaste et, à la fois, aussi sévère. On m'a tenu la dragée haute, on m'a pris au sérieux et j'ai eu la vive joie d'émouvoir, d'empoigner une salle qui n'était pas positivement bienveillante. J'avais fait un coup d'Etat : j'avais défendu au chef de claque d'applaudir. Je sais donc à quoi m'en tenir. »

Malgré le grand succès qui l'accueille le soir de la première, la Jolie Fille de Perth n'est jouée que vingt et une fois. Bizet n'en montre aucune amertume. Il continue son ascension, sans fléchir d'aucun côté.

V

RENCONTRE AVEC CÉLESTE MOGADOR

Bizet avait composé la dernière partie de la Jolie Fille de Perth au Vésinet, où il possédait une petite propriété. Dans ses Mémoires, Céleste Mogador, — la danseuse turbulente du bal Mabille, devenue comtesse Lionel de Chabrillan, puis romancière, comédienne et auteur dramatique, — prétend que le père de Georges Bizet avait acheté le terrain de cette propriété un franc le mètre carré. Au dire de la Mogador, Adolphe Bizet et son fils habitaient là, chacun, dans une bicoque d'une seule chambre, bâtie en pleins champs. La cascadeuse de Mabille nous décrit, à sa façon, le logis des Bizet et le genre de camaraderie qui s'établit entre elle et le musicien.

Selon Céleste, dans la pièce où logeait Georges Bizet, le lit était caché derrière une cloison. L'espace était si restreint que le musicien y avait difficilement placé trois chaises, une table, un buffet-armoire et un piano. Le père et le fils faisaient eux-mêmes le ménage et la cuisine. « Dans ces niches, écrit Céleste Mogador, ils avaient l'air, l'un et l'autre, d'être les toutous de garde de leur propriété. »

L'ancienne danseuse du bal Mabille invita donc le compositeur à venir travailler au piano dans sa villa toute proche. Bizet accepta. « ... Le son porte mieux que chez moi où il est étouffé par le plafond trop bas et les murs étroits », disait le musicien. Elle était même admise à visiter le musicien dans sa « niche ». C'est ainsi qu'il lui fit entendre une œuvre inédite. Audition à laquelle assistaient aussi deux amis du compositeur venus de Paris.

Ce soir-là, Céleste Mogador, prise d'enthousiasme, se serrait contre le musicien qui la reconduisait jusqu'à son chalet. Bizet crut à des avances et se proposa aussitôt à la galante voisine. Elle se refusa parce qu'il avait un trop grand nombre de maîtresses dont « la favorite était la femme de son meilleur ami... » « Mon admiration, dit-elle à Bizet, est absolument platonique. Quant à mon cœur, il n'a jamais rêvé d'habiter dans un cœur qui ressemble à une maison meublée où l'on vous loge à la nuit. »

Peut-être Bizet, qui était superstitieux, se figurait-il que sa voisine du Vésinet lui portait bonheur. N'était-elle pas née Elisabeth-Céleste Vénard ? Ils restèrent liés d'amitié jusqu'à une nuit où Bizet, rentrant tard de Paris, s'avisa de frapper avec sa canne aux volets de Céleste. Réveillée en sursaut, la mère de la comtesse de Chabrillan traita grossièrement le musicien. De retour à Paris, ils cessèrent de se voir.

A l'encontre de ce qu'a publié Céleste Mogador sur la « niche » du Vésinet, où Bizet se réfugiait l'été, Edmond Galabert, élève et ami du musicien, a écrit : « C'était un grand jardin clos, sur la route des Cultures, par une grille en fer avec, à chaque extrémité, une chartreuse. Sur le devant, des massifs, des pelouses ; au delà, un potager... Dans la chartreuse que l'on avait à droite... il y avait la chambre du père, la salle à manger et la cuisine ; dans celle de gauche, la chambre du fils et son cabinet où se trouvait le buste de Halévy. »

Au Vésinet, Georges Bizet avait souvent, pour invités à sa table, Saint-Saëns, Gounod, Reyer, Ernest Guiraud, Massenet, Lécuyer, Galabert, d'autres amis, des librettistes, des élèves. Comment aurait-il pu recevoir ses hôtes dans la cabane décrite par Céleste Mogador et servir à son monde des repas dont il eût été lui-même « le cuisinier » ?

Je suis tenté de croire que cet épisode de la vie de la Mogador est inventé pour corser les Mémoires où la courtisane a laissé courir son imagination, à l'exemple de son conseiller et grand ami, Alexandre Dumas père.

Céleste Mogador était, de quatorze ans, l'aînée de Georges Bizet. Dans sa maison du Vésinet, Bizet passait jours et nuits à terminer la Jolie Fille de Perth, composée en six mois. Et cela, tout en écrivant des arrangements, des orchestrations, des mélodies et en donnant des leçons. A cette époque, il disposait de trop peu de temps pour filer les intrigues que lui prête la Mogador. Bizet, qui racontait dans ses lettres tout ce qui lui arrivait, n'a pas fait allusion à l'ancienne danseuse du bal Mabille.

D'une lettre inédite, aimablement communiquée par M. Albert Willemetz, je détache ces quelques lignes qui peuvent servir à nous former l'idée exacte de la situation de Bizet, en 1867. Lettre adressée par le musicien à un correspondant belge auquel il se confie, au courant de la plume, avec sa spontanéité habituelle.

« Mon nom, écrit Bizet, est fort connu ici, à Paris, du monde artiste, littéraire, officiel, de tous ceux, enfin, qui s'intéressent à l'art. Mais le sort de mes pauvres Pêcheurs n'a pas été assez brillant pour étendre ma réputation au delà de l'enceinte fortifiée de M. Thiers. Prix de Rome à dix-neuf ans, j'ai pu faire jouer trois actes à mon retour ! Le succès musical a été réel. Ma partition a réussi, mais la pièce !...

Carvalho m'a immédiatement commandé un Ivan IV, en cinq actes, qui n'a pu, pour une foule de raisons, être représenté. Je viens de terminer ma Jolie Fille de Perth, en quatre actes, qui va entrer en répétitions, après le Roméo de Gounod. J'espère allonger la courroie et ne passer qu'au mois de novembre.

... Je joue très bien du piano... et j'en vis mal. Car, rien au monde ne pourrait me décider à me faire entendre en public. Je trouve ce métier d'exécutant odieux ! Encore une répugnance ridicule qui me coûte une quinzaine de mille francs par an. Je me fais entendre quelquefois chez la princesse Mathilde et dans quelques maisons où les artistes sont des amis et non des employés.

... Si vous venez à Paris un de ces jours, n'oubliez pas que vous avez un ami à visiter, 32, rue Fontaine Saint-Georges. Si vous venez admirer notre Exposition, ne me lâchez pas ; je vous emmènerai dans un petit réduit que je possède aux environs de Paris ; et nous pourrons, en compagnie de quelques-uns de mes amis, Gounod, Reyer, etc., flâner ensemble quelques heures. »

VI

Dans la vie de Georges Bizet, l'année de la création de la Jolie Fille de Perth est une année décisive. La lumière s'est peu à peu faite dans l'âme du musicien. Des puissances s'y sont éveillées qu'il ne soupçonnait pas. Il a saisi, un à un, les principes de l'art qui répondra à ses convictions, ses espoirs et ses rêves. Il a découvert la musique profonde qui chantait en lui et qu'il n'entendait pas auparavant. A son ordre, tout ce qui était caché vient se ranger dans son esprit.

Pour se préparer à l'œuvre qui va naître, il veut régler et fixer son existence jusqu'alors vainement dispersée. En octobre 1867, — le lendemain de la répétition générale de la Jolie Fille de Perth, — il écrit : « Plus de soirées ! Plus de cascades ! Plus de maîtresses ! Tout cela est fini, absolument fini ! Je vous parle sérieusement. J'ai rencontré une adorable fille que j'adore ! Dans deux ans, elle sera ma femme ! »

Il s'agit de Geneviève Halévy, la seconde fille de son professeur. Le mariage se fera dans le délai qu'il indique à son ami. De sérieux obstacles s'y opposent au début. Fromental Halévy, qui était attaché à son meilleur élève, — qu'il protégeait de toute son autorité, — était mort depuis 1862. Mme Fromental Halévy ne voyait pas avec faveur l'union qui allait se nouer entre sa fille et le musicien déluré, impétueux et dissipé.

Bizet avait eu des aventures dont on parlait entre amis. D'une liaison avec une jeune femme, il avait eu un fils. Je m'excuse d'entrer dans ce détail intime. Quelque quarante ans plus tard, ce fils illégitime était devenu mon ami. Non seulement il m'avait autorisé à révéler publiquement sa filiation, mais il m'a demandé de l'indiquer dans une étude biographique que je devais écrire sur Georges Bizet. Il conservait avec piété le souvenir de son père. Il me montrait, non sans fierté, les objets qui avaient appartenu au musicien de Carmen. Il y avait, chez lui, un petit musée consacré à la mémoire de Georges Bizet.

J'ajoute que j'étais également lié d'amitié avec le second fils de Bizet, légitime celui-là. Jacques Bizet, ami d'enfance de Marcel Proust, ressemblait trait pour trait à Georges Bizet, tel qu'il nous apparaît sur les photographies que nous avons de lui ou dans les descriptions qui nous ont été laissées par les intimes de la famille. Même visage, orné d'une barbe pareille mais brune, alors que la barbe paternelle était châtain clair et à reflets roux. Même regard doux et perdu sous le binocle. Même cordialité. Même pétulance. Les deux fils sont aujourd'hui morts. A l'un et à l'autre, je garde, par delà la tombe, mon affection.

On comprend, dès lors, les hésitations de Mme Halévy. Bizet faisait allusion à ces incidents, quand il écrivait à Galabert, en octobre 1867 : « Pardonnez-moi le retard que j'ai apporté à la correction de ces quelques contre-sujets, mais je viens d'être atteint profondément. On a brisé les espérances que j'avais formées... » ; en novembre de la même année : « Je suis toujours fort triste. Le coup qui m'a frappé détruit des espérances qui m'étaient chères. Peut-être tout n'est-il pas perdu, mais... » ; en février 1868 : « Excusez-moi ! J'ai été souffrant, inquiet, accablé d'ennuis, de travail, de soucis, etc. » ; et, plus loin : « Je traverse une crise ; je suis très démoralisé pour mille causes que je vous dirai prochainement. »

C'est, sans doute, pour calmer les appréhensions de Mme Halévy et s'attirer ses bonnes grâces, qu'il accepta de terminer Noé, un opéra biblique en quatre tableaux, que le musicien de la Juive avait laissé inachevé. Il y travailla du mois de juillet 1868 jusqu'au mois de novembre 1869. L'ouvrage devait être joué sur le Théâtre-Lyrique, par traité. Après la guerre de 1870, il n'en fut plus question. Noé ne fut représenté que dix ans après la mort de Bizet, à l'Opéra de Carlsruhe, sous la direction de Félix Mottl.

Le mariage de Bizet et de Mlle Halévy fut enfin célébré le 3 juin 1869. Le couple s'installa 22, rue de Douai, à Paris. Aucune fortune. Peu de travaux rémunérateurs. Trois mois après la cérémonie nuptiale, Bizet déclarait au sujet d'un ami qu'il désirait rencontrer : « Dès que j'aurai des chaises, je lui écrirai de venir nous voir. » Pour faire vivre sa famille, il ne reculait devant aucune corvée.

Mme Georges Bizet s'était tendrement attachée à son mari. Quand il expira, exactement six ans après son mariage, elle confia à Charles Gounod : « Des six années de bonheur que le mariage m'a données, il n'est pas une heure, il n'est pas une minute par laquelle je ne serais heureuse de passer encore. »

VII

J'ai connu Geneviève Bizet âgée de plus de soixante ans. C'était une femme petite, très maigre, la figure constamment secouée par un tic nerveux et brillante d'intelligence.

Quinze ans après la mort du musicien de Carmen, Mme Georges Bizet était, dans sa maturité, l'une des femmes les plus enviées, les plus adulées de Paris. L'éclat sombre de ses grands yeux, le teint doré, la taille fine et pliante, elle rappelait, par plus d'un trait, la bohémienne chantée par Bizet. Au regard de ceux qui l'approchaient, elle faisait revivre Carmen par je ne sais quels artifices, ou bien par le sortilège qui continuait de se dégager de l'héroïne de Mérimée. Dans l'été de sa vie, elle apparaissait comme une Carmen « comme il faut », une Carmen d'un salon à la mode. Ainsi que la gitane de Grenade, elle savait ensorceler son monde.

En 1888, Marcel Proust terminait ses études au lycée Condorcet où il avait Jacques Bizet pour condisciple. Il fut pris au charme de Mme Straus-Bizet. Elle avait le double de l'âge du rhétoricien. Il n'en fut pas gêné pour lui faire des déclarations d'amour. Il ne fut naturellement pas payé de retour. Dépité de voir qu'il n'était pas pris au sérieux, il lui écrivit un jour : « ... Je crois que vous n'aimez qu'un certain genre de vie, qui met moins en relief votre intelligence que votre esprit, moins votre esprit que votre tact, moins votre tact que vos toilettes. »

Mme Straus-Bizet lut la missive en souriant. Elle avait, en effet, beaucoup d'esprit. Ses répliques, salées, mordantes, jetées de verve, amusaient fort la galerie de ses amis et de ses invités. Marcel Proust se les rappela quand il a écrit A la recherche du temps perdu. Au personnage de la duchesse de Guermantes, il prêta les réparties étincelantes de Mme Straus-Bizet.

Devenue Mme Emile Straus, la veuve de Georges Bizet vivait en parfait accord avec son second mari, avocat de talent, et auquel une fortune personnelle permettait de ne pas plaider. Emile Straus s'occupait surtout à défendre ses intérêts et à recevoir ses invités avec cordialité. D'une mise sobre et très simple, il s'effaçait volontiers devant sa femme.

Ils habitaient un hôtel particulier, 104, rue de Miromesnil. Dans la salle à manger de l'entresol avait lieu, chaque dimanche, un déjeuner auquel assistaient, tour à tour, des personnages en renom, membres de l'Institut, ministres en fonctions, musiciens, écrivains, directeurs de journaux, etc. Dans ma jeunesse, j'ai pu y voir, grâce à Paul Hervieu qui m'y avait amené, Saint-Saëns, Massenet, Gabriel Fauré, Raymond Poincaré, Aristide Briand, Adrien Hébrard, directeur du Temps, Fernand Calmette, directeur du Figaro, Anatole France, Henri Bergson, Marcel Proust — encore ignoré — Paul Valéry et d'autres, non moins célèbres, à leurs dates. Aucune femme à ces réunions, sauf la maîtresse de maison qui présidait et, armée d'un face-à-main, donnait la parole aux convives marquants.

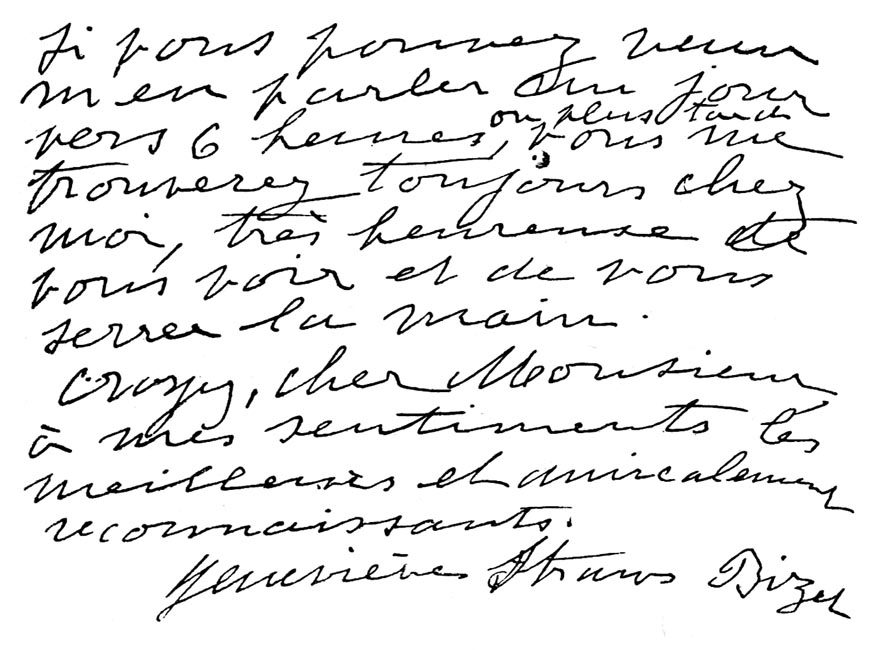

Elle aimait se tenir dans une pièce, au premier étage, où elle avait réuni tous les souvenirs de Bizet. C'est là qu'elle me mit sous les yeux le manuscrit de Carmen. Elle défendait, avec une vigilance de chaque instant, la mémoire et les œuvres de son premier mari. Jusqu'à la fin, elle continua de se faire appeler Mme Straus-Bizet. Quand elle mourut, les droits d'auteur de Carmen allèrent à son second mari, Emile Straus, qui les légua à son neveu Sibila. Aujourd'hui, ces droits sont perçus au bénéfice de l'Institut ophtalmologique Rothschild.

VIII

A la suite du demi-succès de la Jolie Fille de Perth, Bizet s'éloigne pendant un certain temps du théâtre.

Avant la création de la Jolie Fille de Perth, un concours avait été ouvert pour une cantate, à l'occasion de l'Exposition de 1867. Tous les envois devaient être anonymes. Sous le nom de Gaston de Betzi et en déguisant son écriture, Bizet prit part à la compétition, en même temps que ses amis Guiraud, Saint-Saëns et Massenet. Le prix échut à la cantate de Saint-Saëns. Le lendemain, Bizet, qui croyait que sa participation au concours avait été tenue secrète, écrivait à Saint-Saëns : « Mille compliments, cher vieux ; je regrette de n'avoir pas concouru, car j'aurais eu l'honneur d'être battu par toi. »

Un autre concours pour le choix de partitions destinées à l'Opéra, l'Opéra-Comique et au Théâtre-Lyrique, est annoncé dans les mêmes circonstances. Bizet se décide à disputer le prix pour l'ouvrage qui devait être joué à l'Opéra. C'est Emile Perrin, directeur de l'Académie impériale de musique, qui l'a obligé à affronter l'épreuve. Le livret imposé est la Coupe du Roi de Thulé, d'Edouard Blau et Louis Gallet, — livret également choisi au concours.

Après s'y être longuement préparé, Bizet trace le premier acte et la plus grande partie du second. Il en discute avec Ernest Guiraud qui, de son côté, s'est fait inscrire sur la liste des concurrents. En outre, son élève et ami Galabert traite le même sujet pour s'entraîner à la composition musicale, et, au jour le jour, adresse, par la poste, à Bizet, les feuillets de son texte.

Dans ses leçons et corrections, par lettres, Bizet donne à son disciple des conseils d'écriture et de psychologie musicales souvent admirables. Il met en pleine lumière sa propre méthode de travail et la nature, le comportement de son inspiration. Je m'en expliquerai plus loin, quand il s'agira de caractériser l'art du compositeur de Carmen. Art qui nous paraît de premier feu, de premier jet et qui, dans la réalité, a été médité, creusé et retourné en tous sens.

Au sujet de la Coupe du Roi de Thulé, Bizet écrit à Galabert, en octobre 1868 : « J'ai fait les deux premiers actes et je suis extrêmement content. C'est de beaucoup supérieur à tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. » Il y revient en janvier 1869 : « J'ai terminé les deux premiers actes de la Coupe. Je suis très content. »

Brusquement, il se désintéresse de sa partition et détruit ce qu'il a eu tant de peine à formuler. Il se refuse à figurer parmi les concurrents. Pourquoi cette décision soudaine ? Il en donne diverses raisons : il n'a aucune confiance dans le jury qui siège autour de Perrin, ni en Perrin lui-même ; il a une commande pour l'Opéra, une seconde pour l'Opéra-Comique, voire une troisième pour le Théâtre-Italien et craint, s'il n'a pas le prix, que cela n'influe sur l'opinion qu'on se fera de ses œuvres prochaines, etc.

La vérité est autre. « J'ai revu mon premier acte de la Coupe, à deux reprises différentes, avoue-t-il à Guiraud. La première fois j'ai trouvé cela tout simplement admirable, la seconde fois cela m'a paru définitivement infect. »

Bizet voit enfin clair en lui-même, en son art, en son génie. Il se confesse à Galabert, en 1868. « Il se fait en moi un changement extraordinaire, écrit-il. Je change de peau, autant comme artiste que comme homme ; je m'épure, je deviens meilleur : je le sens ! Allons, je trouverai quelque chose dans mon individu, en cherchant bien. » Puis, deux mois plus tard : « Il se fait en moi un changement tellement radical au point de vue musical que je ne puis risquer ma nouvelle manière sans m'y être préparé plusieurs mois à l'avance. » Après avoir erré, le musicien de Carmen se met en route pour aller à la rencontre de sa trop brève destinée.

Pendant deux ans, sous l'influence de Mendelssohn, il n'a pas cessé de remanier sa symphonie, Souvenirs de Rome, qui sera éditée sous le titre de Roma. Elle n'est exécutée que le 28 février 1869, aux Concerts populaires du cirque Napoléon. C'est Pasdeloup — chef d'orchestre intrépide, ami infatigable auquel sera dédiée, six ans plus tard, la partition de Carmen — qui dirige cette première audition.

Le lendemain ni les jours qui suivent, aucun article de critique sur l'œuvre nouvelle ne paraît dans les journaux. Nous ne connaissons l'impression produite sur le public que par l'auteur lui-même. « Ma symphonie, écrit-il, a très bien marché. — Premier morceau : une salve d'applaudissements, quelques chuts, seconde salve, un sifflet, troisième salve. Andante : une salve. Final : beaucoup d'effet, applaudissements à trois reprises, chuts, trois ou quatre coups de sifflet. En somme, succès. »

Bizet ne dit qu'une moitié des choses. Sur la demande de Pasdeloup, il a été forcé de supprimer le Scherzo qui avait suscité des protestations, quand il fut joué pour la première fois. Des abonnés avaient écrit à Pasdeloup qu'ils ne renouvelleraient pas leurs abonnements si les Concerts populaires persistaient à afficher les ouvrages de débutants ou de musiciens modernes. Pasdeloup ne tint pas compte des remontrances et continua son effort en faveur des compositeurs nouveaux.

Tout en étant préoccupé par le Final de ses Souvenirs de Rome, auquel il n'arrive pas à donner la forme souhaitée, Bizet compose deux pièces pour piano, à l'intention de son ami, le virtuose Henri Delaborde. On peut observer dans ces pages quelque chose de l'écriture qui sera désormais celle du musicien. En juillet 1868, il écrit à Galabert : « ... je viens de terminer de Grandes variations chromatiques pour piano... C'est traité très audacieusement, vous verrez. Puis un Nocturne auquel j'attache de l'importance. »

***

La guerre de 1870 s'annonçait. Depuis plusieurs mois, les théâtres traversaient une crise grave. Le Théâtre-Lyrique, passé en de nouvelles mains, avait été dans l'obligation de fermer ses portes. Camille Saint-Saëns disait à son ami Bizet :

— Puisqu'on ne veut pas de nous au théâtre, réfugions-nous au concert !

— Tu en parles à ton aise, répondait Georges Bizet, je ne suis pas fait pour la symphonie ; il me faut le théâtre, je ne suis rien sans lui.

Saint-Saëns lui rendra justice plus tard, en déclarant : « Il se trompait évidemment ; un musicien de cette valeur est partout à sa place. »

Bizet est de nouveau tenté par le théâtre. D'accord avec Perrin, il renonce à mettre en musique un livret de Leroy et Sauvage qui avait, auparavant, séduit le directeur de l'Opéra. Il se tourne vers d'autres auteurs et s'en ouvre à Galabert : « Changement de front ! Nouvelle direction de l'Opéra-Comique qui m'a demandé un ouvrage par lettre ! Nous cherchons une grande pièce : trois ou quatre actes... Bref, on veut me faire faire une grande machine avant l'Opéra. Je veux bien, je serai charmé de lâcher le concours (la Coupe du Roi de Thulé) et d'essayer de changer le genre de l'Opéra-Comique. »

Il s'enflamme pour Calendal de Paul Ferrier et en recopie de sa main le livret, avec une encre différente pour chaque rôle. Le poème ne convient pas à Du Locle, directeur de l'Opéra-Comique. Bizet se le tient pour dit. Au mois de juin, il part pour Barbizon où il va rester quatre mois. Il emporte Grisélidis, de Victorien Sardou, et Clarisse Harlowe, de Philippe Gille, d'après Richardson.

IX

La guerre de 1870 éclate. Georges Bizet ne peut s'empêcher d'écrire à Galabert : « Voilà la tranquillité, l'ordre, la paix (promis par Napoléon III) ! Aujourd'hui, il s'agit de sauver le pays, mais après ?... Et notre pauvre philosophie, et nos rêves de paix universelle, de fraternité cosmopolite, d'association humaine ! Au lieu de tout cela, des larmes, du sang, des monceaux de chair, des crimes sans nombre, sans fin ! Je ne puis vous dire, mon cher ami, dans quelle tristesse me plongent toutes ces horreurs. Je suis français, je m'en souviens, mais je ne puis tout à fait oublier que je suis un homme. Cette guerre coûtera à l'humanité cinq cent mille existences. Quant à la France, elle y laissera tout ! »