Curieuses, rêveuses, passionnées : les compagnes de jeu d'Olga, dans Eugène Onéguine

Le Bolchoï à Paris : une grande leçon de théâtre

Deux œuvres de Moussorgski, Boris Godounov et la Khovanchtchina, le Prince Igor de Borodine et deux opéras de Tchaïkovski, Eugène Onéguine et la Dame de Pique, ont été présentés par le Théâtre Bolchoï de Moscou à Paris, et ont permis de se faire une idée complète sur le style et les tendances principales du travail du premier théâtre lyrique de l'U.R.S.S.

En réalité, il ne faut pas l'oublier, ce théâtre existe depuis fort longtemps et a déjà vécu des jours glorieux sous l'empire des tzars. Ce qu'il présente aujourd'hui se place dans une ligne de continuité parfaite avec le passé, et surtout avec l'époque que l'on pourrait délimiter par l'activité du célèbre metteur en scène russe Constantin Stanislawsky. Celui-ci, né en 1863 et mort en 1938, directeur du fameux Théâtre des Arts de Moscou, a également travaillé, à partir de 1905, et pendant une longue période, au Bolchoï, où il a entrepris d'appliquer au théâtre lyrique les principes esthétiques qui lui avaient si merveilleusement réussi dans le domaine du théâtre parlé.

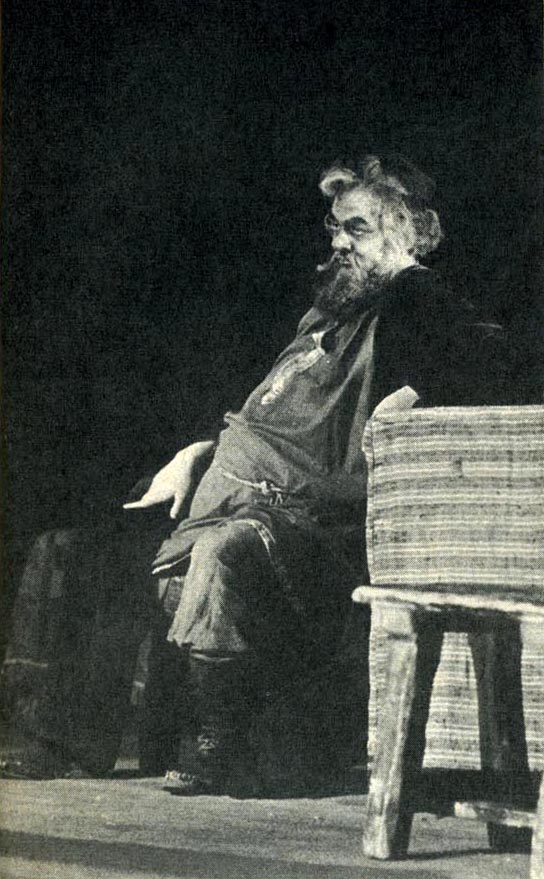

On a beaucoup cherché querelle au Bolchoï, dans les milieux plus ou moins avant-gardistes de Paris, à propos du réalisme de ses mises en scène et de ses décors. Héritier des idées essentielles d'Antoine, Stanislawsky les avait adaptées au tempérament russe, plus lyrique, plus poétique que le tempérament français ; procédant du naturalisme d'Antoine, il a été l'inventeur d'un réalisme baigné de lyrisme et de poésie, qui atteint ainsi à une vérité supérieure à celle des détails extérieurs et parfois sordides qu'Antoine se plaisait trop souvent à mettre en vedette : la vérité de l'ineffable, la vérité des âmes. Il est probable que si un grand et génial metteur en scène abstrait, tel Wieland Wagner, s'était attaqué à une œuvre comme Eugène Onéguine, il l'aurait présentée de façon très différente de celle d'un Pokrovski, le metteur en scène du spectacle Bolchoï, tout en tendant à un résultat identique, celui de la découverte des vérités humaines les plus secrètes et les plus subtiles. Mais, il faut le dire, ce résultat, un Pokrovski, avec des moyens réalistes d'ailleurs très sobres, l'atteint pleinement ; au premier acte d'Eugène Onéguine, la scène d'amour entre Olga (Mme Sinievskaïa) et Lenski (Vladimir Atlantov), sous la très douce lumière du crépuscule répandue sur le jardin de la demeure campagnarde où se passe l'action, est d'un naturel, d'une vérité, d'une retenue, d'une discrétion admirables, par le refus de tout pathétique extérieur, de toute attitude, de tout geste conventionnels ; car, il faut le dire et le souligner, ce réalisme que d'aucuns reprochent tant aux Russes n'a rien d'artificiel, de fabriqué, de théâtral au mauvais sens du terme, mais atteint, précisément par la simplicité de ses moyens et la justesse de la vision psychologique où il prend ses sources, à un degré de vérité et d'intensité directement humaines très rarement rencontré dans une salle de spectacle. Au quatrième acte de la même œuvre, le vieux prince Grémine qui a épousé Tatiana, l'héroïne de l'œuvre, chante sa tendresse, son bonheur, la profondeur de son amour pour une femme dont, cependant, il soupçonne les déceptions et la blessure secrète, avec une telle sobriété dans l'émotion qu'il est impossible de ne pas être bouleversé, simplement parce que l'esthétique réaliste appliquée ici atteint à la vérité la plus humble et la plus secrète de la vie.

Les masses populaires, capitales surtout dans une œuvre comme Boris Godounov, agissent, dans ce théâtre, de la même façon que les individus ; elles forment un tout, certes, à quoi contribue une exécution musicale absolument parfaite, mais un tout irisé de mille paillettes individuelles, de petits groupes et d'êtres humains isolés, avec leurs caractères et leurs façons de réagir ; et une extraordinaire multiplicité de détails se fond toujours, à point nommé, dans le grand ensemble, sans tomber dans le moindre excès, dans le moindre artifice, en restant toujours véridiques et convaincants au plus haut point. La sobriété est la grande loi de ces mises en scène, et la caractérisation individuelle des personnages, depuis les principaux jusqu'aux plus épisodiques, y obéit également ; l'effet pour l'effet est toujours évité, aussi bien dans la façon dont un Ognivtsev vit la passion du tsar assassin Boris Godounov, que dans la présentation, sous les traits d'un Vedernikov, du moine Varlaam, dont on a l'habitude, en Occident, de faire une sorte d'ivrogne grossier, voire obscène, alors qu'il est dans la mise en scène de Baratov, une figure, certes, haute en couleur, mais surtout d'une force et d'une signification sociale admirables.

le "bal" tendrement caricatural, dans Eugène Onéguine

J'ai à peine besoin de dire que le style musical et vocal du Bolchoï obéit aux mêmes principes de simplicité, voire de dépouillement dans la recherche de la vérité des accents. Certes, la personnalité d'un Mstislav Rostropovitch, qui dirigeait Eugène Onéguine, dépasse celle d'un Boris Khaikine, qui dirigeait Boris Godounov ; mais l'un et l'autre ont en commun le soin qui consiste à présenter musicalement les œuvres selon leur essence profonde, sans ces ajouts et ces excès qui s'accumulent toujours au cours des années. Le résultat, c'est que la musique d'Onéguine prend des aspects proprement mozartiens, d'une finesse et d'une pureté admirables, et se place aussi, directement, dans la lignée poétique d'un Tchekhov et d'un Tourgueniev. Quant à la musique de Boris, elle retrouve toute sa force originelle, malgré l'utilisation regrettable de l'arrangement de Rimski-Korsakov, et la pratique de certaines coupures qui rendent le déroulement de l'action partiellement incompréhensible, comme celle de toute la première moitié du troisième acte, avec la scène capitale entre Marina et le moine jésuite Rangoni ; coupure par ailleurs d'autant plus inopportune qu'en l'interprète de Marina, Eléna Obrazstova, le Bolchoï possède une artiste également exceptionnelle par la voix, le tempérament et la beauté.

Il y a eu d'autres défauts, certes, dans les présentations du Bolchoï ; mais avant d'en parler, je voudrais encore évoquer l'admirable présentation de la Dame de Pique, dont la perfection a rejoint celle d'Eugène Onéguine. Cette Dame de Pique est peut-être moins parfaite qu'Onéguine, parce que moins simple, moins naturelle, moins justifiée psychologiquement, et surtout parce que de longues scènes paraissent être de remplissage, sans lien avec les centres d'intérêt de l'action. Mais quelle beauté, tout de même, dans l'ardeur de la musique, son lyrisme, les raffinements de l'écriture orchestrale ! On y trouve, comme dans Onéguine, des ensembles vocaux dune grande complexité, et néanmoins clairs comme l'eau de roche, quand ils coulent dans une parfaite interprétation. On y retrouve surtout cette atmosphère secrètement délétère qui est celle d'une certaine société et d'un certain XIXe siècle, qui n'a pas attendu le XXe pour distiller un certain nombre de poisons, dont celui de l'oisiveté était sans doute, dans la « haute » société, le plus nocif. Mais ce qui emporte tout, c'est la qualité du langage de la passion, qui s'exprime ici « toute pure » et brûle les âmes comme le nitrate brûle les chairs.

Il est étonnant comme les artistes russes se trouvent, au fond, beaucoup plus à l'aise dans ce type d'œuvres, dans ce style à la fois passionné et décadent, que sur les hauteurs historiques de Moussorgski, où le vice même prend grandeur d'éternité. Je dis cela non pas tant en pensant à Boris Godounov, que surtout à la Khovanchtchina, dont la présentation, avec celle du Prince Igor, a été ce que le Bolchoï nous a apporté de plus contestable. Certes, même dans les autres œuvres, on pouvait relever des erreurs, mais elles restaient isolées. Dans Boris par exemple, outre les coupures déjà signalées, on pouvait s'étonner de la façon curieusement neutre, voire pâle, dont le prince Chouïski était présenté : un vieillard sans relief, très loin du personnage démoniaque imaginé par Pouchkine dans le drame original et repris par Moussorgski dans son livret et sa musique. Et, dans Onéguine, on pouvait se demander aussi à quoi était due la tendance presque constante de la belle Galina Vichnevskaïa de chanter trop haut, chose pénible aux oreilles tant soit peu sensibles, et de faire de Tatiana, l'héroïne de l'histoire, un personnage somme toute assez pâle. Comme j'ai été plus profondément saisi par l'atmosphère plus humaine, plus friable, plus parfumée, plus féminine, en un mot, répandue dans la Dame de Pique par les deux exceptionnelles artistes qui se nomment Tamara Milachkina (Lisa) et Valentina Levko (la comtesse) !

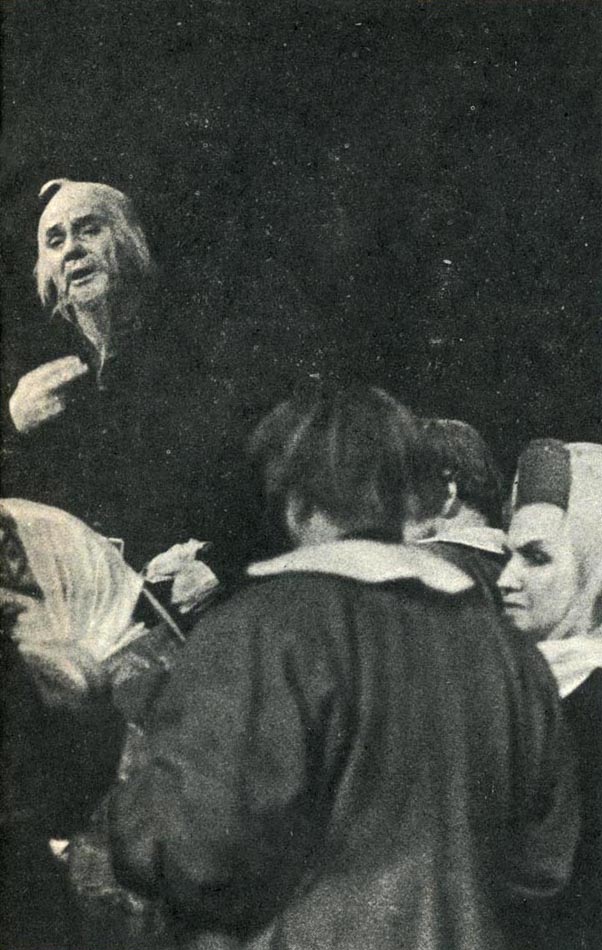

les "Danses persanes" de la Khovanchtchina, devant le vieux prince Khovanski

N'en faisons pas trop grief au Bolchoï de ne pas avoir réussi à nous intéresser avec le Prince Igor. C'est un opéra très populaire en Russie ; il y touche des fibres profondes, d'ordre géographique et national. Mais Borodine n'était qu'un amateur, comme Moussorgski d'ailleurs, sauf que celui-ci avait du génie. Le Prince Igor est musicalement faible et fâcheusement composite ; Borodine mit dix-huit ans à se l'arracher, et Rimski-Korsakov — toujours lui ! — et Glazounov durent apporter leur collaboration pour que l'œuvre pût être terminée. Encore la collaboration de Rimski-Korsakov se limita-t-elle à l'orchestration, tandis que Glazounov composa carrément tout un tableau, dont le style détonne terriblement par rapport au reste, sans être d'ailleurs plus mauvais pour autant, bien au contraire, car Glazounov avait un sens dramatique qui manquait à Borodine. Celui-ci n'a finalement composé qu'une sorte d'oratorio scénique populaire, comportant quelques beaux numéros de chant et un intermède chorégraphique, les Danses polovtsiennes, que le Bolchoï a présentées d'une façon jeune et vivante. Mais pour le chant, la représentation a souffert de l'absence de toute véritable belle voix, à une exception près, celle du superbe mezzo-soprano Tamara Sinievskaia, qui s'était déjà fait remarquer dans Eugène Onéguine, où elle surclassait nettement Vichnevskaïa, comme elle surclassait dans le Prince Igor le soprano Tatiana Tougarinova, à la voix terriblement hululante dans l'aigu. Une Française chanterait ainsi sur la scène de l'Opéra, qu'elle se ferait promptement et impitoyablement huer ; mais il suffit qu'une voix glapissante vienne de l'étranger, pour que les ignorants et les snobs s'extasient. Quant aux interprètes masculins de ce Prince Igor, ils étaient corrects sans plus, les basses notamment, ce qui est assez étonnant, car c'est dans les voix graves que réside de toujours la grande spécialité slave. Nous avons eu, cette fois, d'une façon générale, plutôt d'excellents ténors.

Le manquement le plus grave du Bolchoï fut la présentation de la Khovanchtchina. C'est un chef-d’œuvre, quoique l'orchestration en est entièrement de Rimski-Korsakov, plus fidèle, ici, à l'esprit de Moussorgski que dans ses corrections de Boris. J'ai été gêné, au début de le représentation, sans trop me rendre compte pourquoi ; et puis, au fur et à mesure que les « Vieux Croyants » prenaient de l'importance dans l'action, j'ai compris. Au fond, toute la sympathie de Moussorgski allait vers ces « Vieux Croyants » opposés aux réformes de Pierre Ier, comme le sont les princes Khovanski et les autres conjurés, dont le complot échoue dans les intrigues et dans le sang. Mais les sympathies de la Russie actuelle ne peuvent évidemment pas aller dans le même sens. Le résultat, c'est que le metteur en scène de la Khovanchtchina fait des « Vieux Croyants » d'assez lamentables caricatures, parmi lesquelles la plus accusée est celle du moine Dossiféï, leur porte-parole. Pour Moussorgski, le personnage est une sorte de saint combattant du christianisme primitif ; pour le Bolchoï, ce n'est qu'un vulgaire conspirateur, outrageusement grimé pour apparaître détestable et grotesque ; est-ce pour l'achever que l'excellent Ognivtzev chantait faux avec une constance digne d'un meilleur emploi ? Le tableau final, où les « Vieux Croyants » se jettent volontairement dans les flammes en sacrifice propitiatoire à la pureté de leur foi, prenait des allures de satire de ballet romantique franchement comique ; je me souviens d'une représentation de l'œuvre à l'Opéra de Nice, dans la mise en scène de Pierre Médecin, où cette scène prenait une couleur et une grandeur tragiques incomparables. Certes, les chœurs, dans la Khovanchtchina du Bolchoï, ont été merveilleux ; mais cela ne suffisait pas pour effacer la fâcheuse impression laissée par l'ensemble du spectacle, celui d'une dérision de l'œuvre véritable, culminant dans la façon ridiculement exagérée et pathétique dont les personnages faisaient le signe de croix.

Toutes les réserves que j'ai faites ne doivent pas tromper sur l'excellence d'ensemble et la haute signification des spectacles du Bolchoï. Il fallait les faire, pour souhaiter la disparition des motifs qui les ont suscitées, justement parce que, par leurs meilleurs aspects, ces spectacles ont constitué une très grande leçon de théâtre, de ce théâtre dont le comble de l'art est de nous ramener, je le répète pour conclure, à la vérité de la vie.

(Antoine Goléa, Musica disques, mars 1970)