HENRY GAUTHIER-VILLARS

BIZET

biographie critique

(collection les Musiciens célèbres)

Librairie Renouard

Henri Laurens, éditeur

6 rue de Tournon

Paris VIe

1928

TABLE DES MATIÈRES

III. L’ŒUVRE. De Don Procopio aux Pêcheurs de perles

IV. L’ŒUVRE. La Jolie fille de Perth, Djamileh

V. L’ŒUVRE. L’Arlésienne, Carmen

LISTE DES ŒUVRES. BIBLIOGRAPHIE

LA VIE

C'est sous les prénoms royaux d'Alexandre-César-Léopold que, le 25 octobre 1838, à Paris, un modeste professeur de chant nommé Bizet faisait inscrire son fils sur les registres de l'état civil. Mais ces trois noms fastueux ne devaient pas sortir des actes officiels et, dans sa famille, l'enfant fut toujours appelé Georges. La postérité n'y contredit point.

On ne rencontre pas dans les premières années de son adolescence ces indécisions, ces luttes et ces angoisses d'une vocation hésitante ou contrariée qui constituent le fond habituel des jeunesses d'artistes. Par cette anomalie, la biographie de Georges Bizet se distingue nettement de celle de la plupart des compositeurs. Fils d'un professionnel, neveu de Delsarte qui avait épousé la sœur de Mme Bizet, très brillante pianiste, l'auteur de Carmen entra dans l'Art par la large porte du métier dont vivait sa famille. Bénéficiant ainsi d'une hérédité heureuse et d'un enseignement aussi précoce qu'assidu, l'enfant acquit, presque sans s'en apercevoir, une technique solide qui fit de lui, en peu de temps, un harmoniste adroit, un pianiste élégant et surtout, un lecteur infaillible.

Dans ces conditions, la carrière scolaire du petit Georges devait être courte et brillante. En six mois il obtenait le premier prix de solfège et, en deux concours, le premier prix de piano dans la classe de Marmontel. A dix-sept ans, il ajoutait à ces lauriers un premier prix de fugue et un premier prix d'orgue dans la classe de Benoit, et deux ans plus tard le premier grand prix de Rome. Il ne lui restait plus qu'à faire joyeusement ses malles pour l'Italie.

Méthodique, Bizet se trace aussitôt un plan de travail et fixe ainsi ses trois envois réglementaires : un opéra bouffe italien, la Esméralda de Victor Hugo et une Symphonie.

L'Académie, qu'offusque un peu l'oubli de la « Messe » traditionnelle ne laisse pas de réserver néanmoins un aimable accueil aux travaux du bon élève et lui accorde un rapport élogieux, tout en lui faisant remarquer par la bouche d'Ambroise Thomas que « les natures les plus enjouées trouvent dans la méditation et l'interprétation des choses sublimes un style indispensable même dans les productions légères ».

L'opéra bouffe, Don Procopio, enchanta ces messieurs et obtint les suffrages qu'ambitionnait son auteur. La Esméralda, devenue soudain une Symphonie descriptive avec chœurs sur Vasco de Gama, passa plus inaperçue, mais la « Symphonie » muée en « Suite d'orchestre » fut accueillie avec un réel enthousiasme.

Le règlement comportant une année de voyage en Allemagne, Bizet se disposait tristement à quitter Rome lorsque l'idée lui vint de solliciter du ministre l'autorisation de remplacer ce voyage par une prolongation de séjour à la Villa Médicis. Appuyée par le directeur de l'Académie, le bon Schnetz, qui s'était attaché au jeune musicien, la demande fut agréée (*) et Bizet, ravi, put communier de nouveau avec l'art italien en compagnie de son cher Guiraud qui, nanti lui aussi du laurier suprême, venait de débarquer à la Villa.

(*) Voici le dossier administratif, actuellement aux Archives Nationales, qui résulta de ce petit passe-droit :

A. — LETTRE DE GEORGES BIZET

A son Excellence Monsieur le Ministre d'État.

Monsieur le Ministre,

Pensionnaire de l'Académie de France à Rome depuis deux ans, je dois, aux termes du règlement, passer la troisième année de ma pension en Allemagne ; mais désirant remplir en temps et lieux mes obligations envers l'Académie et ayant commencé en Italie un travail important qu'il m'est impossible de terminer avant le mois de juillet prochain, je viens supplier Votre Excellence de vouloir bien m'accorder la permission de passer à Rome cette troisième année de pension. Je craindrais en quittant l'Italie sans avoir achevé mes travaux, de ne pas me trouver en mesure pour l'époque des envois et, d'un autre côté, de ne pouvoir profiter comme je le désire, de mon séjour en Allemagne.

En attendant votre, décision, Monsieur le Ministre, je suis de Votre Excellence le très humble et très obéissant serviteur,

GEORGES BIZET.

B. — APOSTILLE DU DIRECTEUR DE L'ACADÉMIE

Rome, 26 novembre 1859.

Monsieur le ministre,

M. Bizet, pensionnaire musicien, est très studieux et fort intelligent et croit, et je pense comme lui, que le beau ciel d'Italie doit avoir une heureuse influence sur le travail qu'il a entrepris. Il supplie donc Votre Excellence de lui accorder la faveur de passer sa troisième année de pension à Rome. Je prends la liberté de recommander la demande de ce jeune compositeur à toute la bienveillance de Votre Excellence.

Le Directeur de l'Académie,

V. SCHNETZ.

N.-B. — Il pourrait recevoir son traitement ici par les mains de M. le payeur de la division française à Rome.

C. — ARRÊTÉ DU MINISTRE

MINISTÈRE D'ÉTAT ARRÊTÉ

:

Beaux-Arts Au nom de l'Empereur, Le Ministre d'État,

Arrête :

M. Georges Bizet, compositeur de musique, pensionnaire du Gouvernement, est autorisé à passer à Rome la troisième année de son pensionnat.

ACHILLE FOULD.

Paris, le 9 décembre 1859.

(Les pièces officielles indiquent que le traitement de Bizet, lui fut versé par le « payeur du corps expéditionnaire français en Italie ».)

Ces douze mois dérobés à la patrie de Bach, de Beethoven et de Wagner passèrent vite pour celui qu'on devait bientôt traiter de « farouche germain ». L'heure du retour en France sonna.

A Paris, nous trouvons immédiatement — heureux temps ! — notre prix de Rome travaillant à la Guzla de l'Emir, un acte reçu d'avance à l'Opéra-Comique. Cet acte, dû à la plume de Jules Barbier et Michel Carré, mettait en scène, pour la millième fois, la mésaventure du barbon ridicule berné par sa pupille qu'il cherche à épouser malgré elle, et l'obligatoire intervention du bel adolescent faisant triompher, avant la chute du rideau, les droits de la jeunesse et de l'amour. Cette intrigue, sœur jumelle de l'anecdote de Don Procopio, présentait la seule originalité — si l'on ose dire — d'être située en Orient et de se dérouler entre un Emir déguisé, un Cadi, une ingénue nommé Fatmé et un vieux marchand de babouches du nom de Babouc !

L'ouvrage aussitôt terminé entre en répétitions à la salle Favart, quand soudain — époque fortunée ! — Carvalho, directeur du Théâtre-Lyrique, prie Bizet de mettre en musique pour son théâtre trois actes de Michel Carré et Cormon, les Pêcheurs de Perles. Un tel début semble plus honorable au jeune compositeur qui s'empresse de retirer sa partition de l'Opéra-Comique et, ce qui s'explique moins, d'en rendre le livret à son auteur en le priant de placer cette Guzla entre les mains d'un autre musicien. (*)

(*) Michel Carré le trouva : le 30 avril 1873, la Guzla de l'Émir était représentée avec la musique de M. Théodore Dubois.

Carvalho donna, le 29 septembre 1863, la première représentation des Pêcheurs. Le 23 novembre, il en affichait la dix-huitième et dernière. Les amis de Bizet avaient été émerveillés ; le public, courtois ; la presse, pointue. Mais le jeune musicien était désormais classé.

Cinq actes, de Louis Gallet et Edouard Blau, lui parurent dignes de son effort : Iwan le Terrible fut destiné à remplacer les Pêcheurs de Perles sur la scène du Théâtre-Lyrique. Mais cette œuvre volumineuse, entièrement orchestrée et prête à affronter la rampe, ne vit jamais s'en allumer les feux. Les biographes de Bizet affirment même qu'elle fut brûlée par l'auteur, comme l'avait été sans doute celle de la Guzla. Charles Pigot, qui nous a laissé sur Georges Bizet un ouvrage remarquable, à la documentation duquel nous nous référerons docilement au cours de cette élude plus modeste, explique cet autodafé par la conscience que ressentit soudain le compositeur d'avoir cédé à son engouement excessif en faveur de Verdi au point d'abdiquer toute personnalité. Voilà, certes, une explication trop honorable pour que nous osions en rechercher une autre à cette singulière aventure.

Pour la quatrième fois en trois ans, les directeurs des grandes scènes se mirent à ses ordres. Carvalho lui confia un troisième livret en quatre actes, la Jolie fille de Perth, de Saint-Georges et Adenis. En six mois, ce fut une partition achevée (décembre 1866).

Le choix de l'illustre Nilsson pour le rôle de Catherine Glover retarda d'un an la première représentation. On attendit la diva à son retour de Londres ; on laissa passer la canicule pour avoir un public choisi, et lorsque l'hiver fut revenu, l'illustre cantatrice daigna, enfin, chanter.., à l'Opéra, abandonnant Bizet et la Jolie Fille. Mlle Jane Devriès la remplaça. Mais les auteurs se résignaient mal à la perte de la grande vedette ; et songèrent bientôt à reprendre le rôle pour l'offrir à Mme Carvalho. Ce furent de nouveaux retards pour le compositeur qui resta d'ailleurs étranger à ces démarches. Une lettre de Bizet (*) récemment publiée, ne laisse subsister à ce sujet aucune incertitude : « Mes collaborateurs, écrit-il, veulent à toute force Mme Carvalho. Ils ont raison, mais c'est bien dur pour Mlle Devriès !Je vous dis cela sous le sceau du secret. Si vous voulez savoir le fond de ma pensée, j'espère que cela ne se fera pas. J'y perdrai 10.000 francs, dit-on, c'est possible ! Mais..... ».

(*) VI. lettre à Paul Lacombe (publiée par H. Imbert), Fischbacher.

Les 10.000 francs furent perdus. La pièce aussi. Malgré un vif succès de première et une presse favorable, on atteignit à grande peine la dix-huitième représentation (26 décembre 1867).

Mais, pas plus que la bienveillance des directeurs, l'ardeur du compositeur ne se décourage. On va lui livrer un poème pour l'Opéra. Puis, on le supplie de terminer le Noé de son maître Halévy. Il s'y attelle sans retard. Pendant ce temps, l'Opéra-Comique lui commande un ouvrage : il en commence trois, Calendal de Paul Ferrier, Clarisse Harlowe de Philippe Gille et Grisélidis de Sardou. Cependant, à l'Opéra et à l'Opéra-Comique, de grands concours sont ouverts. A l'Opéra le livret est imposé, c'est la Coupe du Roi de Thulé, de Gallet et Edouard Blau : tout en s'en défendant (*), Bizet s'empresse d'envoyer une partition. A l'Opéra-Comique, très discrètement, il prend part également au concours, avec une œuvre mystérieuse dont MM. Soubies et Malherbe sont seuls à affirmer l'existence (**). Le livret, également imposé, était le Florentin de Saint-Georges.

(*) « Je suis embêté. Le grand Lama de l'Opéra me fait relancer par tous mes amis. Il veut que je fasse la Coupe du Roi de Thulé. Il insiste avec rage ! Ça m'embête ! Quel fichu métier ! Si je pouvais en essayer un autre ! » (VIIe lettre à Paul Lacombe.).

(**) Soubies et Malherbe. Histoire de l'Opéra-Comique. T. II, p. 202.

Notons pour l'édification publique qu'à l'Opéra le vainqueur, Diaz, simple amateur, triompha non seulement de Bizet, mais encore de MM. Massenet, Guiraud et Barthe, tous quatre prix de Rome, et qu'à l'Opéra-Comique le champion de la génération fut Lenepveu.

Les lettres de Bizet de cette époque font allusion à d'autres commandes : « Ce que vous avez lu des Italiens est vrai, écrit-il à Paul Lacombe, M. Bagier m'a commandé un ouvrage, mais cela a raté, le poème ne m'allait pas : j'ai lâché ! » (lettre VII). Il commence cinq actes avec Halévy : les Templiers, et si l'on veut bien remarquer que ce fut précisément dans cette courte période, déjà si bien remplie, que se place la composition et l'exécution de deux opérettes, Sol-si-ré-pif-pan aux Menus-Plaisirs et Malbrough s'en va-t-en guerre (en collaboration avec Delibes, Jonas et Legouix) ; si l'on note le ton du jeune auteur parlant des directeurs qui implorent ses partitions (*) on pourra difficilement s'apitoyer sur le sort des prix de Rome de cette époque et sur la tristesse des fameux « cartons » où dorment leurs chefs-d'œuvre dédaignés.

(*) « J'ai envoyé promener l'Athénée ! Mais ils sont venus pleurer chez moi et je leur ai bâclé le premier acte ! » (VIe lettre à Lacombe).

Entre deux partitions dramatiques, Bizet avait fait exécuter au concert Pasdeloup (28 février 1869) une fantaisie symphonique vingt fois remaniée depuis sa conception. Ces Souvenirs de Rome (qui devinrent la Roma éditée par Choudens parmi les œuvres posthumes) ne parvinrent pas à triompher de l'indifférence de la foule.

Le compositeur n'insista pas et revint au théâtre où lui était offert le poème de Namouna que Louis Gallet, sur le conseil de du Locle, avait retiré à Duprato pour le confier, sous le nom de Djamileh, à l'auteur des Pêcheurs de Perles. Malgré l'exhibition sensationnelle d'une Houri mondaine, Mlle Prelly — pseudonyme adopté par la baronne de Presles, née de Pomeyrac, beauté célèbre sous le second Empire mais chanteuse médiocre, entrée par caprice à l'Opéra-Comique (*) — la pièce ne put dépasser onze représentations (22 mai-29 juillet 1872).

(*) Dans une lettre du 4 juin 1872, Gallet écrit avec bonne humeur « La diva baronne de Presles a trouvé son rôle trop long à la première. Elle a du moins permis au public de le croire, car elle a passé 22 mesures dans la ballade persane ». (Communiqué par M. J.-L. Croze).

Mais Carvalho veillait. Nommé directeur du Vaudeville, il trouva le moyen de faire briller dans un théâtre de comédie son musicien favori. Il demanda à Daudet l'Arlésienne et commanda à Bizet une partition de scène quatre mois après Djamileh, le compositeur reprenait contact avec le public.

Quelques représentations devant des spectateurs glacés, et l'exquis spectacle qui lance aujourd'hui des foules enthousiastes à l'assaut de l'Odéon disparaissait de l'affiche.

Pasdeloup, heureusement, était toujours là, prêt à témoigner au compositeur une confiance que chaque échec semblait rendre plus solide. Il recueillait immédiatement la partition et, sous forme de suite d'orchestre, en présentait à son public, le 10 novembre 1872, les pages principales. Et ce fut un succès qui ne se démentit plus, qui, dès l'hiver suivant, força Édouard Colonne à inscrire cette sélection au répertoire du Châtelet, et obtint même au compositeur, le 21 février 1875, l'accès des Concerts du Conservatoire.

Cependant, avant même que Djamileh disparût de l'affiche, la direction de l'Opéra-Comique avait commandé à Bizet un autre ouvrage. Henry Meilhac et Ludovic Halévy furent chargés du livret. Ils le tirèrent d'une nouvelle de Mérimée : ce fut Carmen.

Tout en y travaillant, Bizet amorce d'autres compositions avec une fièvre que rend très émouvante l'approche d'une mort qu'il ne peut soupçonner ! « Il faut produire, écrit-il à Paul Lacombe, le temps passe et il ne faut pas claquer sans avoir donné ce qu'il y a en nous... J'ai des projets d'oratorios, de symphonies..., etc., etc … » Puis, cette information stupéfiante et tranquille : « J'ai fait cet été un Cid en cinq actes. C'est Faure qui m'a lancé dans cette affaire. Je vais lui faire entendre son rôle un de ces jours. Si la chose lui plaît il y aura espoir d'arriver à la grande boutique. » Et encore : « Je vais terminer Carmen à Bougival et y commencer, peut-être y finir, Sainte Geneviève, oratorio en trois parties sur lequel je compte beaucoup. » En même temps il fait exécuter (15 février 1874), au Cirque d'Hiver, Patrie, ouverture symphonique, et aux concerts Colonne une Petite suite d'orchestre sur les Jeux d'enfants qu'il venait de publier pour piano.

Et Carmen vit le jour le 3 mars 1875. M. Henri Rochefort a raconté dans le Figaro du 2 janvier 1908 : « Le soir de la première, Carmen fut sifflée au point qu'on eut peine à entendre la proclamation du nom des auteurs ». C'est bien exagéré. Il n'y eut point de tapage, mais la salle demeura impassible et ennuyée ; pour la première fois, le Tout-Paris qui juge les œuvres inédites se détachait de Bizet et le privait de ce succès d'un soir qui avait adouci ses précédents échecs. Le public, lui, garda son coutumier dédain et la pièce traîna une existence médiocre.

Mais, là encore, nous devons constater une fois de plus le paradoxal privilège de Bizet que nous avons signalé à chaque époque de sa production : allécher les directeurs par des insuccès ! Le 10 mars 1875, sept jours après cette triste première, le Figaro annonçait que M. du Locle venait de commander un nouvel opéra-comique à Bizet et aux deux librettistes de Carmen Meilhac et Halévy. Et, quelques semaines plus tard, le directeur du Théâtre Impérial de Vienne traitait pour les représentations de l'œuvre languissante !...

Hélas, un dénouement brutal survint : le soir de la trente-troisième représentation de Carmen (3 juin 1875) Bizet mourait subitement à Bougival. Le lendemain, son génie ne faisait plus de doute pour personne.

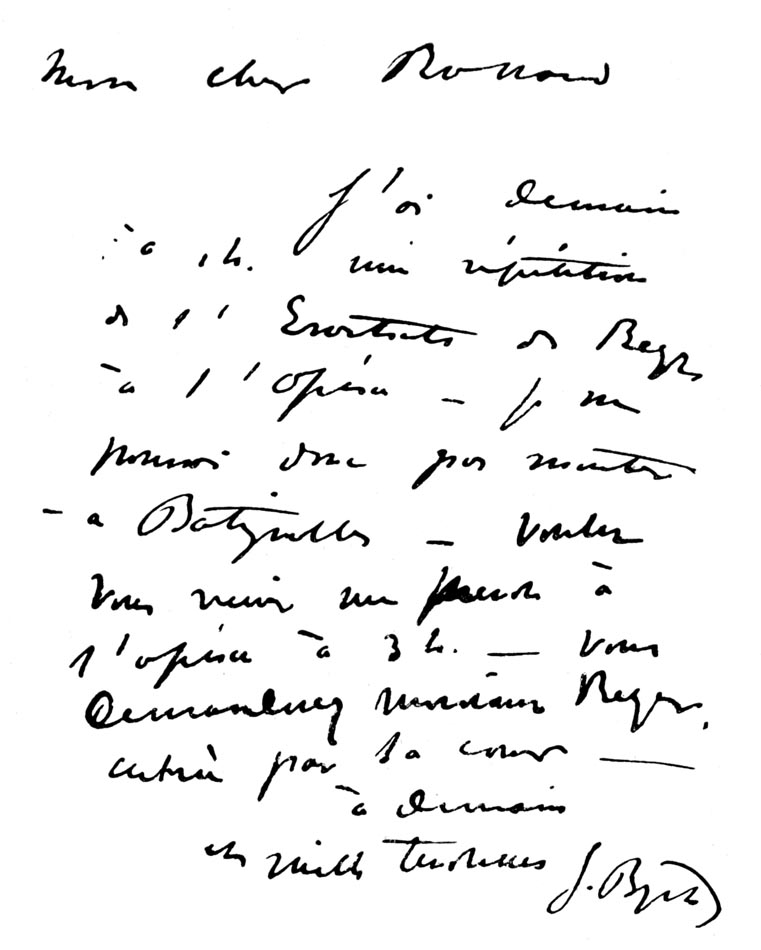

lettre de Georges Bizet à M. Rolland (collection de M. Charles Malherbe)

LE TALENT ET L'ESTHÉTIQUE

Vouloir fixer la psychologie d'un artiste disparu et préciser ses secrètes tendances esthétiques, le plus souvent inconscientes, est toujours une tâche difficile. Lorsqu'il s'agit de Bizet, elle devient singulièrement dangereuse, la physionomie intellectuelle du musicien de l'Arlésienne se composant de traits si étrangement contradictoires que toute analyse semble une trahison. D'autre part, l'excusable manie qui nous pousse à ne pas séparer l'homme de l'œuvre et à parer de toutes les vertus un auteur qui sut charmer nos tympans, nous rend pénible l'observation impartiale de son caractère. La sagesse serait sans doute de s'en tenir aux procédés d'oraison funèbre, à l'esthétique des peintres ou sculpteurs officiels, et de camper un Bizet décoratif, brûlant d'une ardente soif d'idéal nouveau, sacrifiant tout à sa flamme créatrice et mourant crucifié par l'injustice de son siècle. Mais n'y a-t-il pas plus d'irrespect à dresser pieusement un tel mannequin qu'à fixer, le plus équitablement possible, quelques traits d'une physionomie très vivante, avec ses imperfections et ses beautés ? C'est un hommage délicat à la mémoire d'un grand artiste que d'écarter tout ce qu'une piété respectable mais malavisée a pu entasser autour de sa statue. Moins pompeuse, mais moins fade, la réalité a d'ailleurs, pour les amis de Bizet, tout autant de saveur que la légende.

Dès l'enfance de Georges Bizet, nous trouvons les traces de l'importune idolâtrie des biographes. Dans le dessein de rendre immédiatement sympathique le futur auteur de Carmen, ils sont visiblement préoccupés d'en dessiner une trop impressionnante silhouette. A lui toutes les qualités et toutes les vertus ; son superbe avenir éclate à tous les yeux ! C'est ainsi qu'on a cru bien faire en présentant le jeune Bizet comme un enfant prodige. Inattentifs à ce que fut l'enfance de ce fils de professeur de musique, insensibles à l'intérêt que présente la culture d'un jeune sens artistique dans cette atmosphère de pédagogie musicale exaspérée, les fervents de Bizet qui se sont consacrés à la tâche de le faire revivre à nos yeux sont tombés un peu facilement dans ce pieux travers. Ils n'ont pas assez repoussé la tentation d'attribuer à une précocité prodigieuse ce qui — fort heureusement d'ailleurs ! — provenait d'une source plus estimable et plus rassurante. Méthodiquement instruit de son métier par les professionnels laborieux qui composaient son entourage, Bizet-fut le « professionnel » par excellence, admirablement maître de son art, rompu à la pratique de toutes les méthodes d'écriture scolastique avant d'entreprendre la composition, poussant jusqu'à la virtuosité l'étude du piano, vainqueur de tous les concours et triomphateur de tous les examens. Il faut se pénétrer de cette considération pour comprendre sa psychologie musicale si équilibrée et si pondérée, sans rien de commun avec la précocité des petits anormaux auquel on a voulu l'assimiler par vénération indiscrète.

L'excellent Charles Pigot n'a pas échappé à ce léger reproche. Voici en effet avec quelle touchante naïveté il nous présente son jeune héros :

« La façon dont M. Bizet fit la découverte du génie musical de son fils est vraiment curieuse.

« Un jour, qu'il lui faisait chanter une leçon de solfège très ardue, hérissée d'intervalles difficiles, il fut frappé de la justesse avec laquelle il attaquait les différentes intonations sans la moindre défaillance. Il lève les yeux et s'aperçoit que ceux du jeune lecteur sont égarés loin du cahier ouvert sur le pupitre. L'enfant, qui ne se doutait pas d'avoir éveillé l'attention de son maître, continuait à solfier, sans lire, la leçon commencée. Il avait entendu souvent cette leçon à travers la porte et il la répétait sans broncher.

« M. Bizet, qui aimait la musique et la cultivait, autant peut-être par goût que par profession, fut très heureux de la découverte ! »

En cette occurrence, le bonheur de M. Bizet s'explique mal. Ce phénomène très normal de psittacisme ne permettait pas de deviner l'art musical du jeune élève. Quel est le professeur qui, au lieu de l'admirer, n'a pas dû combattre comme un obstacle à tout progrès cette faculté, trop répandue, d'enregistrement inconscient des rythmes et des intonations, qui dispense les sujets médiocres de tout effort personnel ? Une verte semonce et le choix d'un solfège nouveau, voilà, en réalité, tout ce que méritait cette douteuse manifestation de génie chez le petit Georges.

Victor Wilder, également sensible à l'attrait romantique de ce genre d'anecdotes, en situe une analogue à l'entrée de Bizet au Conservatoire.

« Votre enfant (*) est bien jeune, fait-il dire à Meifred chargé de l'examiner et ne manquant pas de « toiser le petit bonhomme avec une moue dédaigneuse ». — C'est vrai, répliqua le père sans se laisser déconcerter ; mais s'il est petit par la taille, il est grand par le savoir — Ah, vraiment ! Et que sait-il faire ? — Placez-vous devant le clavier, frappez des accords et il vous les nommera sans faire une erreur. » L'épreuve fut tentée sur-le-champ. Le dos tourné vers l'instrument, l'enfant nomma sans hésiter tous les accords qu'on lui fit entendre et qu'on choisissait à dessein dans les tonalités les plus éloignées ; en même temps, avec une facilité surprenante, il énumérait rapidement les diverses fonctions de ces accords dans l'ordre où elles se présentaient sous les doigts. Meifred ne put retenir l'élan de son admiration : « Toi, mon garçon, s'écria-t-il, tu vas tout droit à l'Institut ! »

(*) Ménestrel, juin 1875.

Qu'il me soit permis, une seconde fois, de m'étonner de l'enthousiasme de Meifred ! L'exercice de dictée musicale auquel fut soumis le petit candidat est de pratique courante dans les cours de solfège et d'harmonie, et si l'Institut devait être la récompense normale d'un tel exploit, la vénérable bâtisse qui fait l'ornement du quai Malaquais serait contrainte d'agrandir considérablement sa salle de séances, car des milliers de musiciens s'apprêteraient à y prendre place !

Ce qui demeure indiscutable c'est que le métier fut toujours, chez Bizet, complet, et facile. Il avait conquis une réelle notoriété en réduisant à première vue au piano n'importe quelle partition d'orchestre. Berlioz ne cacha pas l'admiration que lui causa ce tour de force. Nous en trouvons le témoignage dans un de ses feuilletons des Débats (*) où il affirme en outre que « depuis Liszt et Mendelssohn on a vu peu de lecteurs de sa force. » Dans le même journal (**), douze ans plus tard, Reyer avouait n'avoir pas connu de « musicien qui fût plus sûr de lui et d'une mémoire aussi prodigieuse ». Nous voyons Bizet, très jeune encore, chargé par les grands éditeurs de travaux importants nécessitant un « tour de main » et une aisance technique indiscutables. Les cent cinquante transcriptions pour piano qu'il exécuta pour Heugel (***), les arrangements à quatre mains des partitions de Faust, Mignon, Hamlet, sont des modèles du genre, tant par l'intelligence des réductions que par le sens pianistique de l'écriture et le bonheur des sonorités orchestrales obtenues au clavier. A vingt-trois ans, chez son maître Halévy, il stupéfiait Liszt en reconstituant instantanément avec un doigté impeccable des traits que l'ex-abbé ne croyait accessibles qu'à ses mains souveraines ou à celles d'Hans de Bülow.

(*) 8 octobre 1863.

(**) 13 juin 1875.

(***) Le pianiste chanteur (six séries).

Dans l'Événement du 6 juin 1875, Armand Gouzien nous a laissé le témoignage de son admiration naïve pour le tour de force accompli sous ses yeux chez Offenbach, où Bizet déchiffra et réduisit au piano, sur le fin manuscrit de Gounod, la partition d'orchestre de Jeanne d'Arc. On connaît également la facilité de ses improvisations et de ses commentaires musicaux. L'Enterrement de Clapisson, où il s'amusait à caricaturer le compositeur de la Fanchonnette, faisant entrer en contrepoint plaisant des extraits de cette médiocre partition et des fragments de la cinquième symphonie de Beethoven, est resté dans la mémoire de ses amis comme le type de la satire musicale. On trouvera dans l'ouvrage de Charles Pigot la joyeuse analyse de cette improvisation descriptive évoquant les funérailles du pauvre Clapisson, les discours du baron Taylor et d'Ambroise Thomas, l'arrivée au séjour des élus, l'accueil de Beethoven, la lutte des thèmes ennemis analogue à celle du prélude des Maîtres chanteurs et le triomphe grotesque du piètre musicien. Enfin, nous voyons Bizet composer et écrire complètement, en six mois, sans abandonner les travaux habituels auxquels il était astreint, toute la Jolie Fille de Perth, et orchestrer sans hâte, en soixante jours, les 1.200 pages de la partition de Carmen (*). Partout, nous retrouvons le bienfait de cette initiation méthodique, de cette enfance baignée de solfège et d'harmonie, de cette assimilation profonde de tous les procédés de son art.

(*) Lettre XXII à Paul Lacombe.

C'est aussi cette particularité qui explique le côté « bon élève » du caractère de Bizet. Ses succès scolaires au Conservatoire, l'orthodoxie de ses doctrines musicales maintinrent une parfaite entente entre ses professeurs et lui. Nous ne rencontrons pas, chez le jeune artiste, ces fougueuses révoltes contre la routine, ces impatiences du joug, ces secrets dédains pour la génération précédente qui se retrouvent fréquemment chez les adolescents créateurs avec plus ou moins d'exagération et de partialité. Élève de Zimmermann, pour le contrepoint, et d'Halévy, pour la composition, il fut tout de suite le disciple préféré de ces deux musiciens dont les qualités pédagogiques l'emportaient de beaucoup sur les facultés inventives. Halévy choyait et présentait partout avec orgueil ce disciple chéri, auquel il finit même par accorder la main de sa fille (3 juin 1869). Bizet sut également se faire un ami de Charles Gounod, qui avait été appelé par Zimmermann à lui servir de répétiteur, et auquel il avait voué une affection et une admiration sans bornes. Dans une lettre adressée de Rome (17 janvier 1860), à Marmontel, il s'exprime ainsi pour stigmatiser le mauvais goût d'un camarade, en lui opposant les Titans de la musique : « Il me parle Donizetti, Fesca... je lui réponds Mozart, Mendelssohn, Gounod !... » Cette progression n'est-elle pas édifiante ? (*)

(*) Mais Bizet ne suivra pas jusqu'au bout l’auteur de Mors et Vita et écrira en 1867 à Paul Lacombe : « Gounod est absolument fou... ses dernières compositions sont navrantes ! » (VIIe lettre).

Les lettres publiées par Marmontel dans Symphonistes et Virtuoses (1880) nous montrent également quel degré d'affectueuse intimité persista entre le jeune compositeur et son ancien professeur de piano, auquel il resta toujours reconnaissant d'avoir fait de ses pianistes de véritables musiciens.

Lorsque Bizet part pour Rome, ses projets d'avenir sont d'un consciencieux fort en thème. Il ne songe pas, comme Berlioz en pareille circonstance, à foudroyer d'admiration l'univers attentif ; tout au contraire, prodigue de témoignages sympathiques à l'esthétique transalpine, il nourrit l'honnête espoir « que l'Académie trouvera beaucoup de progrès dans son style (*) ».

(*) Lettre du 11 janvier 1859.

Gounod, Halévy et Marmontel étant les seuls guides du jeune pèlerin sur les routes de l'Art, il ne faut pas s'étonner outre mesure de l'éclectisme complaisant qui forma toujours le fond de l'esthétique de Bizet, et qui nous trouble un peu chez un artiste d'une incontestable originalité. On a souvent admiré, l'indulgence inlassable de l'auteur de Carmen pour toutes les musiques qui lui tombaient sous les yeux : c'était, par excellence, un juge bienveillant. Dans sa correspondance avec son élève Paul Lacombe, nous trouvons les appréciations suivantes sur les premiers essais que lui soumettait ce modeste compositeur : « Vous êtes un grand musicien... Votre morceau est digne d'un Maître..., avec votre andante, nous voici en plein Beethoven ! Pas de réminiscences, cependant ; votre belle idée vous appartient : soyez-en fier... J'ai joué vingt fois votre morceau et chaque fois je l'ai trouvé plus élevé, plus pur !... C'est d'un charme inexprimable. Voilà de l'inspiration, mettez le nom que vous voudrez là-dessus et ça ne bougera pas d'une semelle !... » etc.

Loin de marcher, comme on se plaisait à

l'imaginer, au premier rang des artistes soucieux de purifier le goût public de

la corruption italienne, il s'écartait du généreux mouvement créé et soutenu par

Berlioz et Reyer en faveur d'une esthétique plus haute. « Ma nature sensuelle,

avoue-t-il, se laisse empoigner par cette musique facile, paresseuse, amoureuse,

lascive et passionnée tout à la fois... j'aime la musique italienne comme on

aime une courtisane !... Je vous l'avoue tout bas, j'y trouve un plaisir

infini !... » etc. Et, tout en gardant à Wagner une rancune étroite et tenace,

il s'empresse de déclarer : « Je suis allemand de conviction, de cœur

et d'âme ! » Cet étrange état d'esprit nous avait déjà été révélé lorsqu'il

multipliait les démarches pour éviter le voyage en Allemagne et prolonger son

séjour à la Villa Médicis. Cet Allemand de conviction, de cœur et d'âme

proclamait : « Rome est la vraie patrie des artistes ! » tout en protestant de

son admiration pour l'auteur de la Symphonie avec chœurs en termes

d'ailleurs un peu déroutants : « Ni Weber avec sa puissante, sa colossale

originalité, ni Meyerbeer avec son foudroyant génie dramatique ne peuvent, selon

moi, disputer la palme au Prométhée de la musique ! » Évidemment, il pouvait

sans audace excessive sacrifier au Prométhée de la musique l'auteur de

Robert-le-Diable, et de telles professions de foi n'avaient rien d'agressif,

surtout si l'on songe à tout ce que l'on avait écrit, dès cette époque, sur ces

brûlantes questions d'esthétique.

Verdi l'enthousiasmait. Il ne tarit pas d'éloges sur l'auteur du Trouvère. En vain ses amis lui objectaient, la vulgarité de certaines pages bâclées par son musicien préféré, il trouvait pour les défendre d'ingénieux arguments : « Quand un Verdi, écrivait-il (*), dote l'art d'une œuvre vivante et forte, pétrie d'or, de boue, de fiel et de sang, n'allons pas lui dire froidement : « Mais, cher Monsieur, cela manque de goût, cela n'est pas distingué. » Distingué !... Est-ce que Michel-Ange, Homère, Dante, Shakespeare, Beethoven, Cervantes et Rabelais sont « distingués » ?

(*) Revue Nationale (3 août 1867) où Bizet tint un seul jour la plume de critique d’art sous l'anagramme de Gaston de Betzi.

On aimerait en revanche lui voir deviner chez le futur auteur de Falstaff cette conscience et cette loyauté artistique à peu près sans exemple qui décidèrent un compositeur triomphant à renier les dieux qui le protégeaient et dont il prévoyait le crépuscule prochain. Au lieu d'admirer ce courageux abandon des succès certains pour une lutte dangereuse en l'honneur d'un plus noble idéal entrevu, Bizet le désavoua au premier pas tenté en avant. Voici comment il jugeait Don Carlos (11 mars 1867) : « Verdi n'est plus italien ; il veut faire du Wagner, il a abandonné la sauce et n'a pas levé le lièvre. Cela n'a ni queue ni tête... Il veut faire du style et ne fait que de la prétention... C'est assommant, four complet, absolu » (*) !

(*) IIe lettre à Paul Lacombe.

On ne saurait donc s'étonner d'entendre Marmontel déclarer que les maîtres favoris de Bizet furent toujours « Auber, Halévy, Gounod et Thomas ». La partition d'Hamlet le plongeait dans l'extase. Au fond c'était à ce genre de musique qu'allaient d'instinct ses sympathies, et le raisonnement seul le poussait à émettre parfois des théories d'art plus libérales. Il ne fut jamais de cœur le « musicien d'avant-garde » que certains ont voulu voir en lui et l'on comprend qu'il se soit défendu, comme d'un reproche infamant, de l'épithète de « wagnérien » qui lui fut quelquefois appliquée.

Certes, entendre traiter de « farouche wagnérien » le compositeur de la Jolie Fille de Perth nous serait une surprise un peu forte, si nous ne savions ce qu'il faut penser des classifications de ce genre. Toutes les époques musicales ont connu ces épithètes synthétiques délicieusement fausses dont l'inexactitude commode fit précisément la fortune. La réforme wagnérienne a permis à des générations de critiques ignorants d'user d'un adjectif unique pour stigmatiser tout effort novateur, quelle que fût sa tendance. On disait alors « Wagnérien » comme on dit aujourd'hui « Debussyste », et toute quinte augmentée semblait provenir d'un vol au préjudice de l'auteur de Tannhäuser, de même que toute neuvième apparaît comme le fruit d'un larcin commis chez l'auteur de Pelléas.

Au lieu d'en sourire et d'y voir le témoignage obtus mais irréfutable de son originalité, Bizet prit au tragique les qualificatifs évidemment immérités mais point déshonorants dont on l'affublait. Et avec quel zèle excessif ses amis ne travaillent-ils pas à le laver de cette honte : « Farouche wagnérien ! s'exclame Charles Pigot indigné, wagnérien, ce bon, cet excellent garçon, ce parfait musicien qui ne demandait qu'à faire de la bonne musique !... » L'argument n'est pas irrésistible. On peut être un bon et même un excellent garçon, aimer la bonne musique et garder quelque estime aux Maîtres Chanteurs.

D'ailleurs, rien n'explique l'unanimité de cette appréciation. Les caractères extérieurs de l'esthétique wagnérienne manquent absolument à l'œuvre de Bizet. Les ennemis de Wagner ne pouvaient certes pas y découvrir de mélodie continue, pas plus que d'abus de leitmotivs, puisque, jusque dans ses dernières œuvres, le compositeur resta fidèle aux formes italiennes.

Les musicographes qui affirment le wagnérianisme de Bizet peuvent, il est vrai, citer à l'appui de leur assertion ce récit, fait par Victorin Joncières, du premier concert de Wagner à Paris :

« On se précipite au foyer... Depuis les querelles des Gluckistes et des Piccinistes, on n'avait vu pareille ardeur dans la discussion d'une question purement musicale. « C'est du Weber travesti », disait l'un. « C'est un charivari incohérent », ajoutait un autre. « Si c'est là la musique de l'avenir, clamait Scudo j'espère bien n'être plus de ce monde lorsque son règne arrivera ». « Vous n'êtes qu'un crétin et voici ma carte », ripostait un jeune homme à l'air provocateur. Je demandai son nom : c'était Georges Bizet, le futur auteur de Carmen ! (*) »

(*) Revue internationale de Musique. 1er mars 1898.

Cette petite scène est assez décorative ; malheureusement elle est fabriquée de toutes pièces. Cette soirée mémorable avait lieu le 25 janvier 1860 et, ce jour-là, Bizet travaillait tranquillement à la Villa Médicis à son second envoi de Rome, un Vasco de Gama qui n'avait rien de subversif ! Ce n'est que dix mois plus tard que le « jeune homme à l'air provocateur » devait rentrer en France où d'ailleurs il ne pensa jamais à défier les critiques musicaux en combat singulier pour défendre Wagner. Mais que vaut une date contre une légende ?...

A vouloir démontrer la fausseté de ces allégations on se laisserait facilement entraîner à deux manifestations également fâcheuses pour la mémoire de Bizet, soit que l'on s'écrie : « Dieu merci, il était trop foncièrement italien pour être wagnérien » ou « Hélas ! il aimait trop Verdi pour comprendre Wagner ! » Dans les deux cas, on se voit obligé de ranger, tristement ou joyeusement, le compositeur parmi les artistes réactionnaires.

Malgré tout le désir qu'on éprouve de faire marcher l'auteur de Carmen en tête de sa génération, on est à chaque instant obligé de constater la répugnance instinctive qui l'empêchait de sortir des voies frayées par ses prédécesseurs. Après la Jolie Fille de Perth, la critique elle-même fut obligée de lui déclarer qu'il allait un peu loin dans ses concessions à la routine et sa docilité à flatter les manies du public. Reger, avec indulgence, dans les Débats, Johannès Weber, avec plus de netteté dans le Temps, lui donnèrent une leçon méritée. Bizet s'excusa dans une lettre (*) où il reconnaissait ses torts, ce qui prouvait bien qu'il n'agissait pas par inconscience, et que la gloire des innovateurs le tentait médiocrement. « Cette fois encore, disait-il, j'ai fait bien des concessions... J'aurais bien des choses à dire pour ma défense, devinez-les ! »

(*) Lettre adressée à Johannès Weber qui la reproduisit dans le Temps du 15 juin 1875.

Je ne sais s'il est très facile de deviner les raisons qui pouvaient pousser un musicien très averti à déclarer hautement : « l'école des flonflons, des roulades, du mensonge est bien morte ; enterrons-la sans larmes, sans regrets, sans émotion, et... en avant ! » tout en écrivant sans remords les « copieuses roucoulades » de Catherine et l'effroyable ensemble de l'entrée de Glover, qui eût fait reculer Auber lui-même. Cette contradiction perpétuelle entre le style de Bizet, sa nature musicale, ses tendances naturelles et ses théories esthétiques ne laisse pas que de troubler. Deteriora sequitur... Indéniablement il apportait à l'art de son époque une note nouvelle, et pourtant il s'attarda toujours dans ce qu'il appelait avec une ironie moins sincère que celle de Berlioz, « les mauvais lieux de la musique ».

Dût le mot paraître un blasphème, nous répéterons qu'il fut toujours trop « bon élève » pour oser se livrer à son vrai tempérament. Toute sa vie il garda ce respect des traditions scolaires et des formes officielles qui le maintinrent dans une esthétique timorée. Avec quel sérieux de jeune « fort-en-fugue » il demande à un compositeur dont il veut connaître le mérite : « Avez-vous fait du quatuor, de la symphonie, de la scène lyrique, de l'opéra et de l'oratorio ? » Comme si la composition pouvait se diviser ainsi en petits compartiments étanches! Comme si tous ces exercices, dûment catalogués, pouvaient être assimilés aux matières d'un examen universitaire !

C'est aussi la raison qui le rend si peu hardi dans sa technique et l'empêche de deviner sur quel point de l'horizon se lèvera le soleil de demain. C'est lui qui donne à Paul Lacombe ces conseils prudhommesques : « Éviter les frottements... que chaque partie ait autour d'elle une atmosphère suffisante pour se mouvoir... Le timbre de chacun des instruments de bois étant particulier, il n'est pas bon de les employer « en corps »... Plus je vais, plus je suis convaincu qu'il ne faut user des bois et des cuivres qu'avec circonspection... Vous employez le cor comme instrument ordinaire, c'est un grand tort : le timbre spécial de cet instrument, la grande difficulté qu'il éprouve à faire entendre certains sons bouchés le rendent impossible comme instrument d'harmonie, etc., etc... » Comment a-t-on osé traiter de wagnérien un musicien qui ignorait les quatuors de « vents » et s'en tenait au solo de flûte et aux effets de cor à découvert pour colorer timidement l'éternel quintette à cordes qui devait, selon lui, former le fond de toute orchestration ?

Pour comprendre un tel état d'âme, il ne faut pas perdre de vue les circonstances toutes spéciales qui entourèrent la production de Bizet. Nous avons vu que, dès ses débuts, le jeune auteur ne fit jamais antichambre. Il était encore sur les bancs de la classe d'Halévy lorsqu'il fut appelé à goûter pour la première fois les émotions de la rampe. Offenbach avait mis au concours le livret d'une opérette de Battu et Halévy, le Docteur Miracle. Le premier prix fut décerné à MM. Bizet et Lecocq, dont les partitions, couronnées ex-æquo, furent représentées aux Bouffes en 1857. Dès son retour de Rome, on vit deux théâtres lui ouvrir leurs portes ; on vit ce jeune homme de vingt-quatre ans retirer même de l'Opéra-Comique, où elle était déjà en répétitions, la partition qui, à son avis, eût constitué un début trop modeste pour un auteur aussi sollicité. Depuis, il continua à écrire sur commande et à voir ses ouvrages mis en scène dès qu'il en eut tracé la mesure finale.

Lorsqu'il écrivait une œuvre, ce n'était pas pour condenser dans un lent travail autour d'une pensée chère toutes ses aspirations d'art. Au lieu de choisir le sujet idéal que tout artiste élit secrètement et rêve d'immortaliser, il se contentait de mettre consciencieusement de la musique autour du livret qui avait l'agrément de M. le Directeur du Lyrique ou de M. le Directeur de l'Opéra-Comique. Il n'écrivait pas pour écrire, pour déverser le trop-plein de ses rêves, il écrivait pour être joué. Et voilà qui change singulièrement l'optique musicale d'un auteur. Nous avons peut-être là l'explication des singulières anomalies qui nous surprennent dans ses opinions et ses œuvres. Là sont peut-être les fameuses excuses qu'il priait Johannès Weber de deviner !

C'est Carvalho qui choisit le livret des Pêcheurs de Perles que Bizet accueille avec empressement sans même les avoir lus. C'est Carvalho encore qui commande quatre actes à Saint-Georges et Adenis et les confie à son musicien préféré qui s'engage par traité à terminer cette Jolie Fille de Perth avant la fin de l'année courante. Puis ce sont les sujets imposés pour le concours de l'Opéra et de l'Opéra-Comique, la Coupe du Roi de Thulé et le Florentin, et celui que lui suggère une piété quasi filiale : Noé. Camille du Locle lui passe alors une commande en blanc. Bizet découvre Calendal de Mistral. Il en fait tirer un livret par M. Paul Ferrier et déclare qu'il a enfin trouvé un bon poème. Sera-ce donc l'œuvre sincère où il pourra laisser parler librement sa foi musicale ? Point du tout : il croit comprendre que le Directeur de l'Opéra-Comique n'aime pas ce sujet, et aussitôt Bizet ne trouve plus aucun intérêt à la poésie de Mistral et rend le livret à son auteur. Avec Djamileh, c'est presque un livret directorial que le musicien reçoit, dans un traité en règle. Louis Gallet l'avait écrit sous la dictée de du Locle et, seule, la paresse excessive de Duprato avait fait échouer ce poème sur le piano du bon ouvrier en musique, toujours prêt à ponctuellement assurer ses livraisons. L'Arlésienne fut une idée de Carvalho qui régla lui-même la forme de la partition en exigeant un essai de « mélodrame ». On a vu Bizet ne pas hésiter à écrire les cinq actes du Cid dès qu'il vit le chanteur Faure s'intéresser à ce sujet et parler de le recommander à Perrin. Le « bon livret » était pour lui tout autre chose qu'une œuvre d'art pur. Il le laisse voir naïvement : « On fait en ce moment, écrit-il (*), deux opéras sur lesquels j'ai l'œil très ouvert : un des deux intéresse beaucoup le Directeur de l'Opéra et d'ici à quelques mois j'aurai probablement un ouvrage en train ». De même la crainte que lui prêtèrent ses amis de n'être pas doué pour l'opéra ne semble pas procéder d'un sentiment de défiance envers soi-même, mais bien d'une simple absence de commande officielle. La preuve, c'est qu'après avoir dit longtemps à Guiraud : « Je crains de m'y montrer mesquin, d'y manquer d'ampleur », il finit par s'écrier avec un soupir de soulagement : « On paraît décidé à me demander quelque chose à l'Opéra ; les portes sont ouvertes : il a fallu dix ans pour en arriver là ! (**) » Enfin Carmen fut le résultat d'une commande et en provoqua immédiatement une autre aux mêmes fournisseurs, — commande qui ne fut jamais livrée, car le musicien venait de disparaître.

(*) VIIIe lettre à Paul Lacombe.

(**) XVe lettre à Paul Lacombe.

Il y a loin, avouons-le, de l'exécution ponctuelle de ces nombreux traités, à la composition libre de toute entrave dans le temps et dans l'espace, à la gestation de l'œuvre qui possède l'auteur et qu'il nourrit de son sang, à la création idéale d'un ouvrage qui ne sera peut-être jamais joué (peut-être, même, jamais terminé), mais qui directement émane de toutes les facultés créatrices du compositeur, de toute sa puissance d'invention. Vivre son œuvre n'a jamais paru à Bizet une condition de sincérité. Musicien admirablement doué, il para de son mieux d'harmonies adroites les pièces qu'on lui confia, sans perdre de vue les convenances à observer vis-à-vis des Directeurs bien intentionnés, ni les ménagements à garder envers un public insuffisamment instruit. Très cérébralement il dosa dans son œuvre les concessions et les hardiesses, avec ce sens latin de l'équilibre et de la clarté qui rend l'auteur de Carmen si représentatif.

C'est par lui que Nietzsche rêvait de « méditerraniser la musique » et nul en effet ne pouvait plus complètement synthétiser les tendances caractéristiques qu'à tort ou à raison la moitié de l'Europe envie à l'autre. Les « droits de la Méditerranée » ont gouverné toute l'œuvre de Bizet et, suivant le degré de sympathie qu'on éprouve pour l'idéal des races latines, on apprécie son esthétique avec indulgence ou sévérité. Il faut bien comprendre ce caractère d'un artiste qui, de Rome, écrivait tranquillement : « Si je pouvais repasser à mon ami Hector un peu de mon aplomb, comme ça ferait l'affaire ! (*) » et « j'ai beaucoup d'espoir pour ma carrière : j'aurai probablement moins de talent et des convictions moins arrêtées que Gounod ; par le temps qui court c'est une chance de succès (*) » Se glorifier aussi paisiblement, à vingt ans, à l'âge des timidités extérieures et des volcanismes intimes, d'avoir de l'aplomb et peu de convictions arrêtées, voilà un aveu étrangement significatif.

(*) Lettres de Rome. (Revue de Paris, 15 décembre 1907.)

Jeux d'enfants, petite suite d'orchestre n° 5 (Op. 22) (Collection de M. Charles Malherbe)

L’ŒUVRE. — DE DON PROCOPIO AUX PÊCHEURS DE PERLES

Présenter les œuvres de Bizet ne consiste pas à suivre, de partition en partition, le développement logique d'une idée, la poursuite méthodique d'un idéal d'art. Renonçant à l'élégance d'une telle hiérarchie, nous devrons nous contenter d'énumérer, dans l'ordre où elles parurent, les œuvres qui remplirent la carrière du compositeur. Certes elles suivent esthétiquement une ligne ascendante, mais nous le savons, ce progrès résulta bien moins d'un effort vers la vérité entrevue que de mille contingences extérieures à l'œuvre, grâce auxquelles l'auteur put diminuer à son gré les concessions qu'il ne refusait guère à son public ni à ses Directeurs.

La première œuvre de Bizet fut David, cantate de Mlle de Montréal, imposée au concours de Rome de 1856, et qui n'inspira guère les concurrents puisqu'aucun d'eux ne fut jugé digne d'un premier prix. Bizet obtint, avec un second grand prix, la récompense la plus élevée.

En attendant l'instant d'affronter de nouveau cette épreuve, nous avons vu qu'avec Lecocq, son camarade de la classe d'Halévy, il triompha au concours d'opérette ouvert par Offenbach au théâtre des Bouffes-Parisiens. Sa partition du Docteur Miracle fut jouée alternativement avec celle du futur auteur de la Petite Mariée primée au même titre, et il ne semble pas que le public se soit nettement prononcé entre les deux jeunes rivaux.

L'année suivante vit le triomphe du brillant élève avec la cantate Clovis et Clotilde de M. Burion, chantée par Mlle Henrion, MM. Jourdain et Bonnehée.

Négliger ces trois premières productions d'un étudiant en musique et les laisser dans le mystère dont les enveloppe leur retraite inconnue nous semble un devoir d'élémentaire courtoisie.

A la Villa Médicis plusieurs sujets tentèrent la plume de Bizet ainsi que nous l'apprennent ses lettres de Rome, publiées en 1907-1908 par la Revue de Paris. Ce fut d'abord Parisina, opéra oublié de Donizetti, où il admirait « des situations » ; puis, un Te Deum qu'il écrivit péniblement en vue d'obtenir les 1.500 francs du prix Rodrigues. « Ce prix existe : je veux l’avoir : je l'aurai », déclara-t-il avec énergie, en entreprenant cette composition qui convenait mal à son tempérament artistique et eut pour résultat de lui faire modifier, plus tard, la nature de ses envois officiels : « Je ne suis pas taillé pour faire de la musique religieuse, avouait-il cependant bientôt ; aussi me priverai-je de faire une Messe. J'enverrai un opéra italien en trois actes, j'aime mieux cela ! » Le prix, d'ailleurs, ne récompensa pas ce vigoureux effort et fut décerné à Barthe ! Ce fut ensuite un projet de collaboration avec Edmond About qu'une mission artistique avait conduit à Rome : « C'est un fort joli opéra bouffe et cela m'amusera beaucoup », écrit-il à sa mère ; mais About, rappelé brusquement par un ministre mécontent, quitta l'Italie et emporta sans doute son scenario, car Bizet n'y fait plus, dans ses lettres, aucune allusion.

C'est alors que la découverte de Don Procopio le comble d'une joie que nous avons peine à comprendre. Cette banale farce italienne « dans le genre de Don Pasquale », lui semble une inestimable trouvaille. « Dire le mal que j'ai eu à trouver ce poème serait impossible. J'ai fait tous les libraires de Rome et j'ai lu deux cents pièces. » Voilà qui n'est pas de nature à rehausser le prestige de la littérature dramatique italienne !

Le même état d'esprit pourra nous surprendre lorsque nous le verrons renoncer à Ulysse et Circé, au Tonnelier de Nuremberg et, dans son désir ardent de « faire quelque chose de nouveau », s'enthousiasmer du lamentable sujet de Vasco de Gama ! Incontestablement la culture littéraire de Bizet était moins complète que son éducation musicale !

Quoi qu'il en soit, son premier envoi officiel de Rome, constitué par les deux actes bouffes de Don Procopio, obtint à l'Institut un franc succès. Rappelant le jugement du rapporteur Halévy qui reconnaissait à l'auteur « une touche aisée et brillante, un style jeune et hardi », Charles Pigot s'afflige de la perte de cette partition et déplore l'incurie des bibliothécaires d'alors qui ne prenaient pas la peine de réunir méthodiquement au Conservatoire ces envois officiels. Depuis, Don Procopio a été retrouvé en 1894 par M. Charles Malherbe, dans des circonstances assez curieuses.

Auber, ex-directeur du Conservatoire, troublé par les événements politiques qui assombrirent ses dernières années, était inquiet sur l'avenir de la Maison qu'il avait si longtemps dirigée. Un mois avant sa mort, il modifia son testament et légua à ses deux neveux les papiers et manuscrits qu'il destinait primitivement au Conservatoire. Vingt-trois ans plus tard, la famille d'Auber ayant voulu vérifier le contenu de ce legs, M. Malherbe, archiviste de l'Opéra, fut invité à jeter les yeux sur cette collection et reconnut, dans le lot disparate, plusieurs envois de Rome que l'Institut avait réglementairement versés entre les mains du directeur du Conservatoire, mais que celui-ci avait oublié de faire classer à la Bibliothèque. Obligeamment, les héritiers d'Auber firent restituer au Conservatoire, par le bibliothécaire Weckerlin, ces compositions officielles, parmi lesquelles se trouvaient deux cent trente-six pages d'orchestre de grand format, de l'écriture de Bizet, élégante et sans ratures. Aucune date, mais ce titre sur la première page : « Don Procopio, opera buffa in due atti ». La partition était complètement achevée à l'exception des récitatifs que le compositeur se réservait d'écrire au dernier moment. Chaque acte comprenait six numéros (*). M. Malherbe fut aussitôt chargé d'en surveiller l'édition et de composer et orchestrer les récitatifs. S'avisant même que le personnage principal n'avait aucun solo à chanter, l'érudit adapteur emprunta deux airs à la partition inachevée de Clarisse Harlowe. Grâce à ce zèle éclairé, l'envoi de Rome de Bizet devint une partition prête à être mise en scène.

(*) En annonçant à sa mère l'achèvement de cette partition, Bizet affirmait pourtant qu'elle se composait de quatorze morceaux. (Revue de Paris. 1er janvier 1908. Lettre XXXIV.)

Elle le fut, somptueusement, par les soins de M. Raoul Gunsbourg au Théâtre de Monte-Carlo, le 13 mars 1906. Le livret, tiré par Bizet d'une farce italienne de Gambaggio dénichée pendant son séjour à Rome dans l'éventaire d'un bouquiniste, n'avait pas été retrouvé, mais il ne fut pas difficile à MM. Paul Collin et de Choudens de reconstituer cette classique bouffonnerie.

La jeune Bettina, aimée du brillant officier Odoardo, mystifie, grâce à la complicité de son frère Ernesto, son tuteur Andronico qui lui présente un soupirant ridicule : Procopio. On fait croire à cet avare que Bettina est sans fortune, frivole et dépensière ; dès lors, il rompt avec effroi et le bel officier vient tout réparer avant la chute du rideau. Ces mésaventures de tuteurs bernés et de prétendants grotesques ont eu pendant deux siècles une « vis comica » que nous pouvons difficilement apprécier, mais à laquelle le jeune Bizet était encore sensible. Il écrivit une partition facile, très italienne, dans le style de Rossini. Certaines pages lui semblèrent plus tard dignes d'une plus noble carrière : les chœurs du premier acte devaient reparaître dans les Pêcheurs de Perles et la sérénade d'Odoardo devait figurer dans la Jolie fille de Perth. Mais ni la cavatine en ré bémol d'Ernesto ni la petite marche militaire du premier acte ne laissent deviner un tempérament bien personnel. Le trio de basses du second acte est d'une bouffonnerie très prévue, de même que le finale, imité du Barbier de Séville. Seules quelques harmonies déjà savoureuses, l'instrumentation de la sérénade (deux cors anglais imitant la musette des pifferari, une guitare et une mandoline), et la grâce expressive d'une longue phrase (prélude du second acte) permettent de voir dans ce pastiche autre chose qu'un amusement de bon élève de composition. D'ailleurs la « manière » italienne était si naturelle au jeune prix de Rome que le mot pastiche est sans doute inexact.

Don Procopio envoyé, la chasse au livret recommence. Apprenant que son ami David vient de triompher à l'Institut avec le Vœu de Jephté et se dispose à venir le rejoindre à la Villa Médicis, Bizet le charge d'une commission, celle de lui apporter la Esmeralda, opéra en quatre actes de Victor Hugo. « J'en ferai certainement, ajoute-t-il, mon second envoi. » Dans une longue lettre à son cher Hector Gruyer, l'élève préféré de son père, il confirme bientôt ce projet et quelques mois plus tard il en entretient encore son professeur Marmontel. Mais, dès qu'il a en mains l’œuvre attendue, il n'en souffle plus mot et, peu de temps après, il annonce une Ode-Symphonie sur Ulysse et Circé comme second sujet officiel. Cette idée lui fut suggérée par la visite du cap Circé et de la grotte de la Magicienne. Il écrit de Terracine : « Sitôt que je serai de retour à Rome je relirai dans Homère le passage qui concerne mon affaire et j'écrirai à Fournel pour le prier de me faire les vers dont j'aurai besoin. Il y a des choses charmantes à faire sur ce sujet : le chœur des compagnons d'Ulysse, la scène des enchantements de Circé, la scène de l'ivresse. Il y aurait quatre morceaux d'orchestre purement symphoniques et cinq ou six morceaux de chant et chœurs. Cette idée me sourit d'autant plus que j'aurais ainsi, en rentrant à Paris, une chose importante à faire exécuter dans le cas où MM. les directeurs voudraient me faire poser. Je ferai donc un scenario sur Homère et je l'enverrai à Fournel, Je compte beaucoup sur cette idée-là. » Mais, un mois plus tard, il écrit : « Je ne sais que faire pour envoi. Ulysse et Circé est impossible. Le vieil Homère est dur à se laisser arranger ou plutôt déranger. » Et il abandonne une fois de plus la piste découverte avec tant d'enthousiasme.

Mais aussitôt il se tourne vers un autre point de l'horizon et annonce à sa mère : « Persuadé qu'un musicien intelligent doit trouver lui-même l'idée de ses poèmes (hélas ! nous avons vu que le jeune compositeur devait abandonner rapidement cette belle théorie), je m'en occupe activement. Prends dans la bibliothèque les contes d'Hoffmann et lis le Tonnelier de Nuremberg. Je veux faire trois actes avec ce délicieux poème. Le Concours de chant serait une scène très originale et d'un effet certain. Tu vois qu'on n'est pas trop crétin et qu'on pense à son affaire. »

Mme Bizet ne partageant pas l'avis de son fils sur le choix d'un tel sujet, ce projet fut enterré avec les autres. « Je suis fâché (*), lui répondit seulement le musicien, que le succès de ce conte ne te semble pas si sûr qu'à moi. Relis-le, et tu y découvriras cette fleur de sentiment que les Allemands seuls savent trouver et qu'on aime tant chez nous. » Mais il n'insista pas, sans se douter que, depuis longtemps, Wagner — qui ne partageait pas les opinions littéraires de Mme Bizet — avait remarqué le Tonnelier de Nuremberg et s'en était inspiré pour écrire le poème des Maîtres Chanteurs !

(*) Revue de Paris. 1er janvier 1908. Lettre XXVIII.

C'est alors que les Lusiades de Camoens tentent la fantaisie descriptive du jeune pensionnaire, qui se dispose à en tirer une sorte d'Ode-Symphonie « dans le genre du Désert ou de Christophe Colomb ». Mais, tourmenté par le désir de « faire du comique » il rime lui-même un opéra-comique sur l'Amour peintre de Molière pour le joindre à son envoi symphonique. Malheureusement, ce nouveau Procopio était à peine commencé qu'arrivait à la villa Médicis le fameux rapport officieux d'Ambroise Thomas conseillant au jeune musicien « la méditation des choses sublimes » et lui faisant remarquer qu'un opéra bouffe ne remplace pas une messe. Bizet s'empresse docilement de déchirer son opéra-comique et se met en devoir de composer un Credo. Mais, comme il le déclare à sa mère, il ne veut pas faire une messe « avant d'être en état de la faire bien, c'est-à-dire chrétienne » (*)... et il se décide à « faire du religieux païen » en prenant le Carmen seculare d'Horace.

(*) Lettres de Rome. Lettre LXIV.

Un mois plus tard, ce beau projet était abandonné, mis de côté comme les autres et l'Ode-Symphonie, qui avait reçu comme titre le nom de Vasco de Gama, restait seule sur le chantier. Le scénario terminé avait été confié aux fins de versification à Louis Delâtre, « poète français, homme très savant, sachant et parlant vingt-cinq langues, mais écrivant la sienne d'une façon peu intelligente » (*) et le résultat avait été si peu brillant que le musicien avait dû refaire lui-même quelques vers ; gardons-nous de les rechercher, car le poème entier, d'une gaucherie attendrissante, dépasse en banalité les plus pâles cantates de l'Institut.

(*) Lettres de Rome. Lettre LVIII.

On y voit Vasco de Gama naviguant en compagnie de

son frère Alvar et d'un jeune officier nommé Léonard. Les matelots chantent des

chœurs tour à tour mélancoliques et guerriers. Léonard déclame des vers et

propose de redire la chanson qu' « Inès de sa voix tendre lui chantait chaque

jour ». Vive approbation des ténors et des basses qui s'écrient : « Écoutons !

écoutons ! » et sont immédiatement régalés d'un Boléro portugais, La

marguerite a fermé sa corolle, qu'ils terminent en chœur par des

« la-la-la-la » bien sentis. Mais le ciel se couvre, « les tonnerres grondent,

le vent courbe des mâts l'impuissante forêt » et, au milieu des éclairs,

Adamastor, le géant des mers de l'Africaine, apparaît à l'équipage

épouvanté sous la forme de six basses-tailles clamant à l'unisson ces vers

imprévus : « Je m'oppose à vos conquêtes ; je suis le cap des tempêtes !...

Respectez cette barrière ; retournez vite en arrière ! » Les marins se jettent à

genoux, et Vasco chantant « gravement et avec onction » leur conseille d'en

référer au Très-Haut. Un chœur à quatre voix (où les mousses, sans doute, se

chargent des soprani) à « Dieu dont la main sauva Moïse avec tous ses enfants

des gouffres écumeux » dissipe le grain ; bientôt la vigie crie « Terre !

Terre ! » Après quoi un dernier chœur de gratitude marque la fin de cette rude

traversée et de cet indigent scénario.

La musique dont Georges Bizet agrémenta cette fantaisie restera le très instructif témoignage des « préoccupations d'oreille » des compositions de cette époque. Le jeune pensionnaire de la Villa Médicis devait, forcément, faire honneur à ces « élégances d'écriture » si conventionnelles, si éphémères, plus variables que les modes féminines, et qui datent si impérieusement. A ce titre-là il faut s'arrêter sur ce premier 6/8 balancé qui accompagne le chœur des matelots et dont le rythme de barcarolle reviendra à quatre reprises différentes, au cours de la partition, évoquer le roulis et le tangage qui bercent les pieux Portugais. Il faut goûter cette prosodie hachée qui n'hésite pas à séparer par un soupir les syllabes d'un même mot, faisant d'une phrase un groupe de tronçons verbaux inintelligibles (later refuit lavoi leglisse surlo céan... etc). Il faut savourer ces récitatifs aux modulations d'école, l'abus touchant de la sixte augmentée conduisant à la quarte-et-sixte du ton où l'on veut se rendre par les plus courts chemins, les belles ritournelles d'une écriture serrée, pleines de chromatismes de traités d'harmonie, de marches, d'imitations, d'adroits renversements et d'altérations dites « piquantes ! » Il faut aimer ce Boléro, recueilli sur les lèvres d'une Inès de 1840, avec son premier motif mineur (qui fait déjà pressentir l’Arlésienne) son second majeur et « expressif » et son refrain syllabique !

Mais, au milieu de tous ces poncifs, éclatent d'étonnantes audaces harmoniques, rapides, discrètes, presque honteuses : c'était le cri du vrai génie de Bizet, vite étouffé par les scrupules du bon élève craintif, désireux avant tout de plaire à ses maîtres. Certes, qu'ont-ils dû penser des âpres appoggiatures inférieures de la phrase en zigzag qui amorce le premier chœur des matelots ? N'ont-ils pas pris pour une simple faute de copie la stupéfiante et prophétique conception de l'accord parfait que révèlent les six mesures qui suivent ce chœur, où l'on voit l'accord de la bémol se présenter suivant les plus pures traditions debussystes (la b, mi b, fa-do) avec l'appoggiature supérieure de la dominante écrite en même temps que le cinquième degré ?... Ne serait-ce pas à ces savoureuses tentatives que pensait Halévy lorsque, dans son rapport officiel sur les envois de Rome, après avoir loué dans Vasco « un style élevé, des formes larges, de beaux effets d'harmonie et une orchestration riche et colorée », il engageait l'auteur « à se tenir en garde contre certaines hardiesses harmoniques qui parfois peuvent être qualifiées de duretés ! » L'appoggiature non résolue stigmatisée en 1859 par l’auteur de la Juive, n'est-ce pas un piquant document d'esthétique ?...

Le troisième envoi fut une Suite d'orchestre composée d'un « Scherzo et Andante » et d'une « Marche funèbre ». Exécuté à la distribution des prix de 1861, il obtint un succès très vif. Charles Pigot nous affirme que l'on remarqua surtout le « Scherzo ». Or précisément son exécution aux Concerts populaires de Pasdeloup, le 11 janvier 1863, devait provoquer des tempêtes. Comment expliquer la colère des habitués du Cirque Napoléon, colère qui alla jusqu'aux lettres de menaces adressées au chef d'orchestre, devant une page qu'un auditoire académique avait entendue avec sympathie deux ans plus tôt ? L'Institut fut-il animé, ce jour-là, d'une prescience heureuse, ou la foule des concerts populaires montra-t-elle une juste rigueur ?... La postérité semble avoir donné raison à l'Institut : le fait est assez rare pour mériter une mention respectueuse et étonnée.

Rien d'ailleurs, de cette Suite d'orchestre, ne devait être perdu : le Scherzo trouva place presque sans modifications, dans la Symphonie Roma, la Marche funèbre servit à souligner, au troisième acte des Pêcheurs de Perles, l'entrée de Leïla condamnée par les Indiens.

Dès son retour à Paris, Bizet s'était vu ouvrir les portes de l'Opéra-Comique avec un acte de J. Barbier et Michel Carré, la Guzla de l'Emir, suivant la clause du cahier des charges qui assure aux lauréats de l'Institut dans les théâtres subventionnés, une hospitalité frugale. Jusqu'à l'heure où un nouveau Charles Malherbe la déterrera, nous devons considérer cette partition comme brûlée avec celles que Bizet incinéra avant sa mort.

Mais voici enfin un ouvrage sérieux. Carvalho donne au jeune musicien qu'il estime les trois actes des Pêcheurs de Perles. Ce fut la destinée de Bizet d'être voué aux recherches de couleur locale. Par un accord tacite ses protecteurs le dirigèrent toujours dans cette voie où ses qualités de peintre devaient faire merveille. Il y aurait toute une étude à faire sur la géographie musicale de Bizet. Après l'Italie de Procopio nous visiterons l'Egypte de Djamileh et nous n'aborderons à l'Espagne de Carmen qu'après escale aux côtes de Provence avec l'Arlésienne. Si l'on joint à cette croisière les classiques excursions d'un pittoresque assez conventionnel dans l'Ecosse de Walter Scott avec la Jolie Fille de Perth, et l'Extrême-Orient de Michel Carré avec les Pêcheurs de Perles, nous aurons le tableau complet des préoccupations qui hantent un globe-trotter de la fin du second Empire.

Les pêcheurs de Ceylan ont pour coutume d'intéresser les dieux à leurs recherches huîtrières en obligeant une vierge voilée à chanter « jour et nuit » au sommet d'une colline. La jeune Leïla, mystérieusement amenée par les vieillards de la tribu, se voit investir de ses délicates fonctions et jure suivant l'usage de vivre « sans ami, sans époux, sans amant ». Or il se trouve que le chef des pêcheurs, Zurga, et son ami Nadir, sont obsédés par le souvenir d'une adorable inconnue entrevue jadis à Candi. Fidèles à l'amitié qui les lie, ils ont tout fait pour oublier l'amour qui menaçait de les rendre rivaux : ils ont fui la charmante anonyme. En voyant arriver Leïla voilée, le public a tôt fait de comprendre qu'une surprise se prépare et que la belle inconnue de Candi... Nadir lui aussi a compris et se glisse jusqu'à elle. Touchante reconnaissance et duo d'amour. Hélas ! ce n'est pas pour chanter des duos que Leïla est engagée : le ciel s'émeut et la mer se soulève. Avertis par ces signes que leur virginale protectrice manque à tous ses devoirs, les pêcheurs se précipitent et constatent le flagrant délit. Zurga indigné et mordu de jalousie prononce l'arrêt de mort. Soudain qu'a-t-il vu ? Au col de Leïla brille un collier. Il se souvient : jadis il fut sauvé d'un péril par une enfant à qui il donna ce joyau. Leïla ! c'était donc Leïla ! Très affecté par cette rencontre, l'honnête chef ne trouve qu'un moyen de se tirer d'affaire. Il vole incendier le campement de ses pêcheurs et crie « Au feu ! au feu ! » Et pendant que les malheureux courent à toutes jambes pour sauver leurs enfants et leurs femmes, l'ingénieux Zurga a toute tranquillité pour conduire les coupables jusqu'à sa barque qui les mettra hors d'atteinte. Surpris d'ailleurs dans cette trahison, il paie pour les fugitifs et expie, sous le couteau d'un Indien, son excessive complaisance.

Il était difficile de réussir un chef-d'œuvre avec une aussi puérile affabulation. Très attentif à la mode, (et en cela bien différent de Reyer, dont la Statue avait su trouver une note si nouvelle), le jeune compositeur ne pouvait songer à employer d'autres formules que celles de son temps. A cette époque, le pittoresque exotique se traduisait exclusivement par la présentation de groupes d'indigènes et n'avait d'autre expression que celles des chœurs. Bizet se conforma à l'usage et fit chanter ses pêcheurs à quatre parties aussi souvent qu'il en fut besoin. La sincérité descriptive et l'exotisme documenté de ces manifestations chorales paraissent d'ailleurs assez discutables (surtout depuis que l'on s'est aperçu que certaines d'entre elles avaient été simplement transcrites de Don Procopio). Aussi bien rien de plus modeste que l'idéal extrême-oriental d'alors : quelques grupetti dans les conclusions de phrases ou la suppression de la sensible dans la ritournelle mineure du chœur Sur la grève en feu, et voilà le paysage situé.

On cherche en vain ce qui a pu, dans cette innocente partition, faire crier les contemporains au wagnérisme farouche, au parti pris de bizarrerie, à « l'allure excentrique », suivant le mot d'Arthur Pougin. Jamais ces vagues reproches n'ont été précisés, et pour cause. Dès le prélude, nous savons que le jeune compositeur ne nourrit pas de desseins révolutionnaires. Comme dans les moins prétentieuses opérettes, l'ouverture est la transcription textuelle d'une des pages du premier acte. Ici, c'est l'entrée de Leïla avec sa mélodie inspirée de Gounod qui est exposée sans vaine ornementation. Lorsqu'elle est achevée, on la reprend tout entière, une octave plus haut, sans en changer une note mais en jouant un peu plus fort et on conclut par huit mesures d'accords parfaits de tonique étagés, arpégés et rythmés d'après les principes d'Auber. On voit que la symphonie ne tente pas encore le futur auteur de Roma. Les tournures mélodiques des chœurs sont extrêmement banales, leurs harmonies s'abstiennent de toute audace, les rythmes sont francs et carrés, ténors et basses réunis chantent (*) à la manière de Bazin : « Voilà notre domaine » et ne craignent pas de dessiner sur une pédale de tonique les plus molles courbes de tierces qu'on puisse rêver ; ils savent aussi répéter éternellement le même vers et l'allonger quand il en est besoin par le « Oui » énergique et traditionnel qui rendit tant de service à la prosodie lyrique de deux ou trois siècles (« Dansez jusqu'au soir..., oui, jusqu'au soir... »), et n'ignorent point l'art de s'arrêter court sur un effet d'un comique imprévu « Dansez ! dansez ! dansez !... » chantent-ils, et sous ce mot lancé impérativement on lit : « Les danses cessent (**). » A eux la large mélopée « Celui que nous voulons pour maître » accompagnée des arpèges ogivaux chers à Loïsa Puget et harmonisée bientôt en « tierce-quinte-sixte » à la façon des fanfares de piqueurs. Dans tout cela, rien qui ne soit parfaitement conforme aux usages de l'époque. Que dire de l'air de Zurga « Si tu restes fidèle » où le plus banal 12/8 conduit au pire point d'orgue agrémenté de vocalises qu'un baryton puisse exécuter ? Faut-il rappeler que l'air de Leïla « Dans le ciel sans voile » terminé, lui aussi, par de longues vocalises sur « Ah ! » est accompagné par un chœur à 6/8 d'une telle vulgarité que Berlioz, dans les Débats, le rangea dans la catégorie « de ceux qu'on n'ose plus écrire aujourd'hui ! » (8 octobre 1863). Tous les airs sont conçus dans la forme italienne avec la carrure traditionnelle, l'accompagnement symétrique et la coda stéréotypée ; les récitatifs ont la coupe d'usage, et se brisent sur les « cadences rompues » des traités d'harmonies. C'est Zimmermann qui avait dû apprendre à son élève préféré l'effet « tragique » de la septième diminuée : il en fait à chaque page un usage immodéré, et jamais il n'amorce un « numéro » nouveau sans une ritournelle ou une « rentrée » de la plus triste espèce, ces rentrées qu'il aimait tant et pour lesquelles il garda si longtemps une incroyable indulgence (***). Certes, on n'avait pas le droit de confondre avec le terrifiant procédé du leitmotiv les rappels de phrases que l'on peut relever çà et là au cours de ces trois actes, tels que la mélodie sur laquelle Zurga et Nadir évoquent au premier acte le souvenir de Leïla et qui reparaît à la fin du troisième lorsque les deux amants s'éloignent, ou la phrase qui souligne les recommandations de Nourabad et qui n'est autre que la formule « Si tu restes fidèle » par laquelle Zurga a précisé le pacte sacré..., etc. Rien n'explique donc les ahurissantes excommunications des critiques de 1863 en face d'un ouvrage si conforme aux pires traditions.

(*) Noblement, dit la partition.

(**) Les mêmes effets se retrouveront dans Noé où l'on chante : « Dansez, mes belles, oui, dansez et bondissez » et où, sous ce dernier mot, la partition indique « La danse cesse... »

(***) Qu'on en juge par l'attendrissant conseil d'instrumentation qu'il donnait à Paul Lacombe : « Il faut employer deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes... il est impossible de bien orchestrer en ne disposant que d'un instrument de chaque espèce. En effet une rentrée en tierces, par exemple, sera bien meilleure exécutée par deux clarinettes et deux hautbois que par une clarinette et un hautbois. » (Ve lettre). Vraiment si la division des « pupitres » n'avait pas d'autre justification !...

Est-ce à dire cependant que Bizet n'ait pas trouvé le moyen d'y laisser deviner ses dons précieux d'écriture, malgré son incompréhension des formes ? En aucune façon : de loin en loin se rencontre quelque savoureux détail harmonique ou quelque trouvaille mélodique faisant entrevoir les plus parfaites de ses futures réalisations. Dès le premier chœur « Sur la grève en feu », d'une allure générale et d'un rythme pourtant si fanés, on trouve des témoignages éclatants de sa prescience d'oreille et de l'acuité de ses sens : ici, une adroite disposition de la sixte augmentée autour d'une pédale intérieure donnant un balancement harmonique d'une infinie douceur, là l'emploi exquis d'une septième par prolongation et de frottements chromatiques sur une double tenue, là encore un renversement de septième mineure du second degré si savoureusement amené qu'on croirait entendre, comme dans Vasco de Gama, un moderne accord parfait selon la formule debussyste où l'appoggiature est écrite en même temps que la note réelle !

Plus loin, certains récitatifs moduleront avec une audacieuse aisance et Zurga s'exprimera déjà sur des contours mélodiques et des cadences que lui empruntera plus tard l'aimable Micaëla. Faut-il faire remarquer le charme neuf qu'apportaient alors les trois harmonies superposées du serment de Leïla et les courageuses quintes augmentées dont on craignait alors l'âpre volupté ? Et doit-on insister sur l'élégance d'écriture qui permettait à Bizet de passer, grâce à une seule et subtile altération, de cinq dièzes à deux bémols, réalisant ainsi un modèle de modulation rapide aux tons éloignés ?

Pour minuscules qu'elles soient, de telles préoccupations de détail sont étrangement significatives et ouvrent d'émouvants horizons sur la carrière qui semblait attendre un musicien aussi exceptionnellement doué.

D'ailleurs il semble que — pour de touchantes raisons que la musique ne connaît pas ! — une indulgence secrète ait attaché bon nombre de nos contemporains à cette partition balbutiante. L'exemple le plus caractéristique de ce curieux état d'esprit nous sera fourni par ces charmantes lignes de Camille Bellaigue, qui prouvent de quelles racines imprévues peuvent naître les fleurs vivaces des convictions esthétiques :

« En plus d'une page des Pêcheurs de Perles, dit l'élégant critique de la Revue des Deux Mondes, demeure un charme harmonieux, comme au fond d'une frêle coquille, sous la nacre pâlie, quelque chose survit toujours du secret des vagues et de l'âme chantante des flots. Oui, c'est bien l'âme de la mer, de la mer orientale, tiède et claire, qui respire et qui soupire ici !...

« ... La chanson de Nadir !... « Ma bien-aimée est enfermée dans un palais d'or et d'azur. » Oh ! la ravissante mélodie, unique, je crois entre tous les appels d'amour ! Sérénade non pas seulement de pêcheur, mais de plongeur, qui semble venir du fond des eaux, traverser lentement les nappes transparentes et s'épanouir à la surface comme une fleur humide... Sur un navire, naguère, sous un ciel criblé d'étoiles, nous entendîmes, comme jamais nous ne l'entendrons plus, la chanson exquise... Le long des côtes africaines, chaque soir d'un radieux été, des flancs d'acier du vaisseau s'élevaient des concerts. On avait coutume de se réunir autour d'un piano dans le poste formé par l'arrière du navire. A la brise très douce les hublots étaient ouverts ; par le plus grand, celui qu'on appelle « l’œil » et qui, les jours de manœuvre ou de combat, livre passage aux torpilles, la lune quelquefois se montrait, toute ronde et, dans l'orbite de métal comme dans une paupière de cuivre, encadrait son globe d'argent. Pas un soir on ne manqua de saluer la mer et la nuit, si belles toutes deux, par la marine et nocturne cantilène des Pêcheurs de Perles. Toujours ce refrain le premier, revenait errer parmi nous. Les arpèges de l'accompagnement suivaient le rythme des vagues, la mélodie flottait sur les eaux ; le grupetto final couronnait chaque strophe comme d'un flocon d'écume et ce paysage achevait si merveilleusement cette chanson qu'elle ne paraissait plus l'inspiration d'un homme mais pour ainsi dire la respiration des choses autour de nous, l'haleine de la nuit, du ciel et des eaux... Et voilà comment, pour nous, la sérénade des Pêcheurs de Perles est demeurée un de ces airs qu'on ne saurait entendre sans tressaillir. »

On ne saurait avec plus de grâce mettre la musique à la porte de son domaine, et les fleurs dont M. Bellaigue tresse d'aussi harmonieuses guirlandes sont bien celles dont Platon couronnait le front des poètes... avant de les bannir de sa république ! Il est permis de rêver pour l’œuvre d'un musicien un éloge plus affranchi de littérature, et l'on peut estimer plus digne de la gloire de Bizet une appréciation, même sévère, d'où serait éliminés les charmes impérieux d'une nuit de mai, des étoiles, de la mer africaine, de la lune et... d'un bateau. Mais, soyons tout de même reconnaissants aux belles-lettres, des sauvetages qu'elles opèrent parfois ainsi dans le passé, et ne vérifions pas de trop près, dans l'exemple présent, l'orient des perles qu'elles repêchent !...

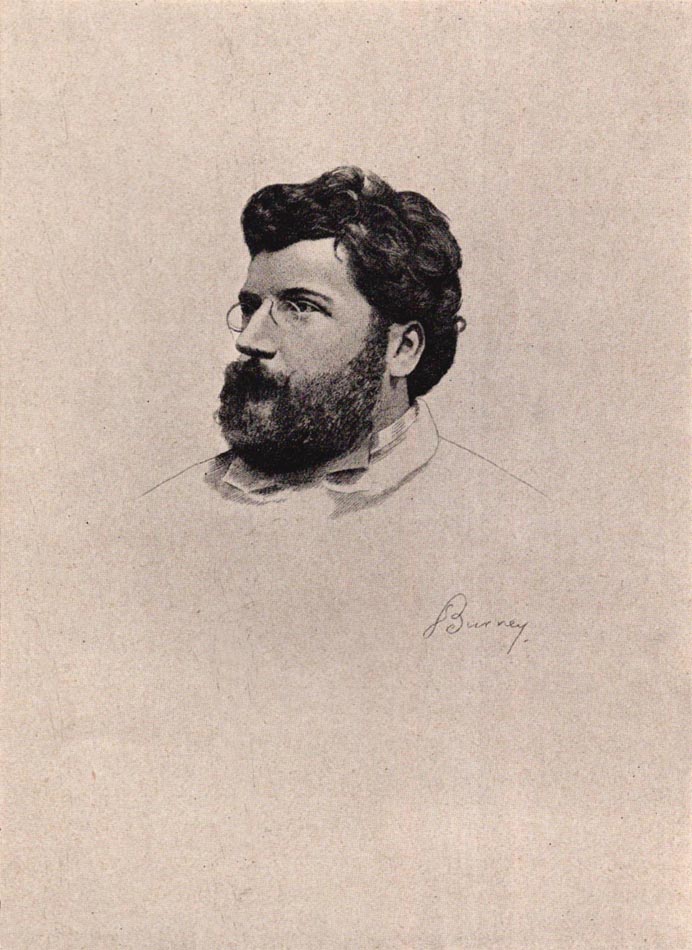

Georges Bizet, eau-forte de Burney

L'ŒUVRE. — LA JOLIE FILLE DE PERTH, DJAMILEH